- +1

電影是最初的樣子,致敬臺灣新浪潮電影

2020年10月23日—25日,作為首屆IM兩岸青年影展重要展映單元,“風從海上來 · 臺灣新電影數(shù)字修復版”在平潭創(chuàng)業(yè)園的國學中心舉行。可容納幾百人的大廳里,都為中式椅子,每場放映時間都持續(xù)兩個半小時。一位與會記者抱怨著椅子太硬,但放映活動場場不落,連續(xù)在“冷板凳”上坐了兩個整天。每一部電影放映結(jié)束,現(xiàn)場都會自動爆發(fā)出掌聲。

三天的時間,臺灣新電影跨越了三十多年的距離,在海峽對岸重獲新生。今年,這份感動將會以新的方式繼續(xù)。

1982年8月,陶德辰、楊德昌、柯一正和張毅執(zhí)導的集錦式劇情片《光陰的故事》在臺灣全省聯(lián)映。這部影片采取散文式的結(jié)構(gòu)方法,連綴起四段故事,一反戲劇化敘事傳統(tǒng),令島內(nèi)觀眾耳目一新。《光陰的故事》拉開了臺灣新電影運動的序幕——以此為開端,一群平均年齡在30歲上下的導演,互相支持扶攜,陸續(xù)拍攝了一批在形式及內(nèi)容上與當時主流電影較不同的作品,為臺灣電影鋪出一條返樸的路向,也勾連出電影的“成長—歷史記憶”主題,臺灣電影史的一片燦爛就此孕育而出。

臺灣新電影代表人物

(左起:侯孝賢、楊德昌、陳國富、詹宏志)

回顧

外鄉(xiāng)人的本土敘事

20世紀70年代初,臺灣影壇充斥著武打片和瓊瑤式的言情片。70年代末,渲染色情或暴力的影片又一度泛濫。走進80年代,經(jīng)濟問題導致的社會問題漸趨惡化,臺灣走入了政治、經(jīng)濟、社會變化最巨的時期。秉持著中國社會、歷史、哲學及文化傳統(tǒng),又深受隨經(jīng)濟強勢而來的美國、日本現(xiàn)代文化影響,在這種情形下,臺灣人面臨著前所未有的認同困境。什么是臺灣?誰是真正的臺灣人?文學與藝術(shù)領域孜孜不倦地探討這些主旨性的問題。

賡續(xù)二十世紀70年代以來臺灣文學界開啟的鄉(xiāng)土文學運動,80年代,臺灣藝術(shù)界發(fā)起了浩浩蕩蕩的新電影運動,一以貫之的原始母題即是外鄉(xiāng)人的本土敘事。1986年,侯孝賢的《童年往事》講述了主人公幼年隨家人遷居到臺灣后的種種往事,值得注意的是,影片中對父輩的情感大多建立在“補償”的心理情感機制上。愛屋及烏,作為“移民”的阿孝對于原鄉(xiāng)的鄉(xiāng)土認同來自于對父輩的認同。

2019年,鐘孟宏的《陽光普照》聚焦家庭代際關(guān)系,以親情作為主要矛盾,走“以小見大”的路線,試圖以個體悲劇影射社會與時代的癥結(jié)。可以看出,在這般的敘述中,“來處”被消解了,只余對當下現(xiàn)實的體認與叩問。

臺灣新電影,從紀錄父輩回憶史詩走出,通往現(xiàn)實場域內(nèi)個人的本土敘事。歷史記憶逐漸模糊,然而可喜的是,鐘孟宏、黃信堯等新一代導演將尋覓“去處”無限延展,進入歷史真空的本地人時間,使外鄉(xiāng)人的本土敘事專注而腳踏實地。

彼時

楊德昌與侯孝賢的電影人生

所謂臺灣新電影,對于當年一起拍電影的臺灣年輕電影人們,其實是一股志同道合的熱血和不分彼此的情感。

如果說戈達爾和特呂弗是法國新浪潮的雙子干將,那么侯孝賢和楊德昌就是臺灣新電影的一面雙面鏡,一側(cè)照耀反映著八十年代臺灣社會的歷史禁忌、世情冷暖,而另一側(cè)則顯現(xiàn)剖析了臺灣社會的現(xiàn)實與內(nèi)里、坐標與圖景。同為臺灣新電影的標志性和代表性人物,楊德昌和侯孝賢均成名于八十年代,于九十年代書寫自身的巔峰。在新千年,楊德昌導演不幸離世,而侯孝賢則與自己最初的創(chuàng)作狀態(tài)背離,逐漸轉(zhuǎn)向更加沉靜與陰郁的路途。

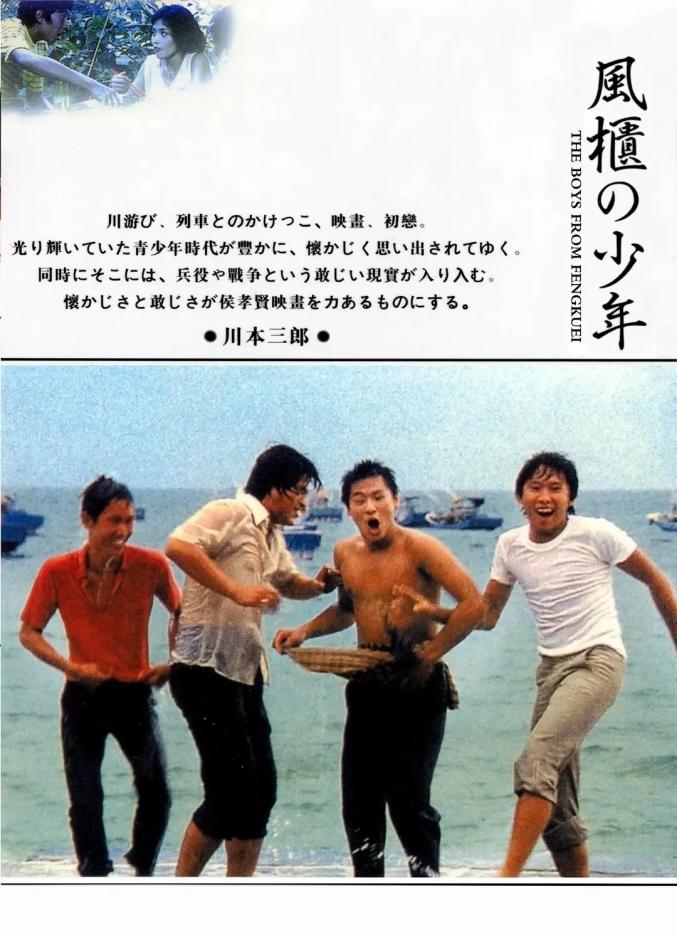

回到八十年代初,回到還是被稱為“臺灣新電影雙子”的楊德昌和侯孝賢。那時的侯孝賢拍完了自己的前兩部作品,已經(jīng)積攢了不少名氣,而從第三部長片《風柜來的人》起,侯孝賢開始突破以往的拍攝手法和創(chuàng)作形式,將自身的個人體驗融入到作品中。

我們可以從《風柜來的人》中看到,幾個男生的嬉笑生活全部被固定機位和長鏡頭遠遠地觀察,觀眾好似在一旁靜靜觀望時不由得觸碰到從畫面流淌出來的帶有濃烈個人情感和體驗的青春詩意。而片中男生的生活情景不止屬于銀幕的戲劇建構(gòu),還屬于侯孝賢的私人印象拼貼。來自于高雄的整日廝混的侯孝賢北上尋找出路,就好像那群年輕人出發(fā)去了高雄,這一切不止是個人記憶,還是一種集體歷史。

作為祖籍廣東梅州的“外省人”侯孝賢,在《風柜來的人》里敏銳地捕捉到了后工業(yè)化時期臺灣青年個體存在與鄉(xiāng)土—城市的碰撞所帶來的傷痛和情感。一種青春彷徨但又充滿生機的力量不斷凝聚,延宕至后的有關(guān)臺灣,有關(guān)海邊年輕人的青春故事。

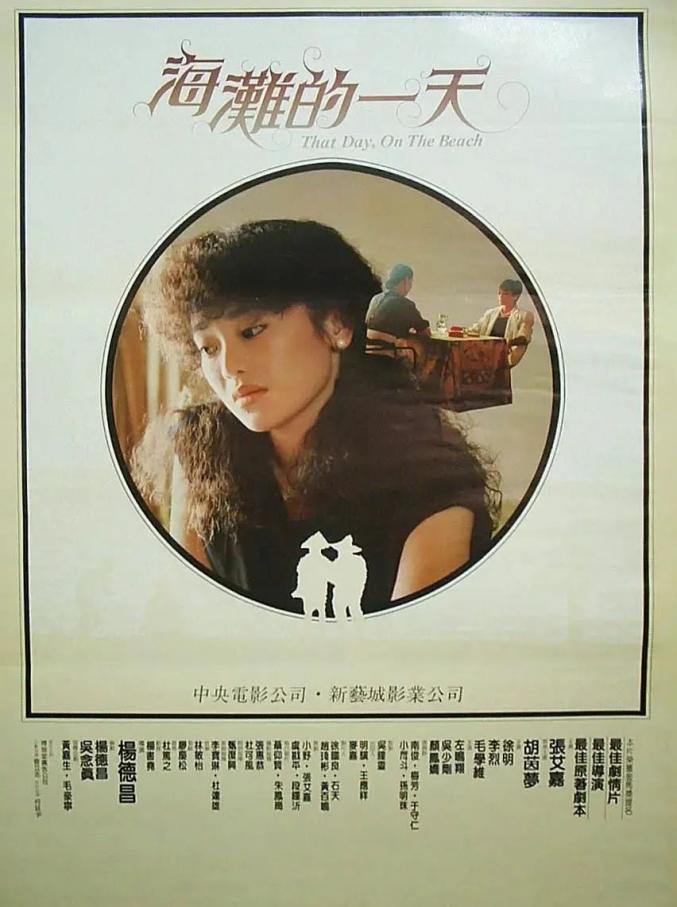

同一年,楊德昌拍攝了自己的處女作《海灘的一天》。在拍電影前,楊德昌在美國做程序員,他同許多學校的年輕人一樣喜歡看電影,通過許多歐洲的藝術(shù)電影大師探索與回望自身的故鄉(xiāng)生活。《海灘的一天》的劇情就好像安東尼奧尼的《奇遇》,一個謎一樣的失蹤,聚集于社會壓力和年輕人的精神狀態(tài)。不斷的閃回,多重的敘事都在提醒著觀眾社會對于年輕人的精神高壓和生活困阻。

相較于侯孝賢的高雄往事,楊德昌在臺北書寫了關(guān)于年輕人的另一種的青春形態(tài),迷離破碎、痛苦與無意義,都被這座現(xiàn)代化的大都市所吞噬。

1984年,侯孝賢創(chuàng)作了溫和怡然的《冬冬的假期》,通過記錄一個男孩帶著妹妹在外公家度假的過程,探討了人與自然、他人之間的依戀關(guān)系,恰當?shù)乇憩F(xiàn)了畫外空間和畫內(nèi)空間的調(diào)度,達到了深度的表現(xiàn)力。這種后退的拍攝保持著“斷裂的姿態(tài)”,“沒有削弱情感,也沒有主觀性修飾”,它使得侯孝賢電影“顯露出一種真實的自然返還,一種記錄和虛偽間的完美平衡”。這種鏡頭感衍生到了后面的《童年往事》,其記錄了隨全家來到臺灣的阿孝見證父親的病逝、祖母渴望回鄉(xiāng)不成而隕落的童年成長歷程,冷靜細膩但又真實深刻地刻畫了臺灣老一代根深蒂固的鄉(xiāng)愁、中年一代的政治壓抑和生存絕望以及年輕一代的本土認同意識。

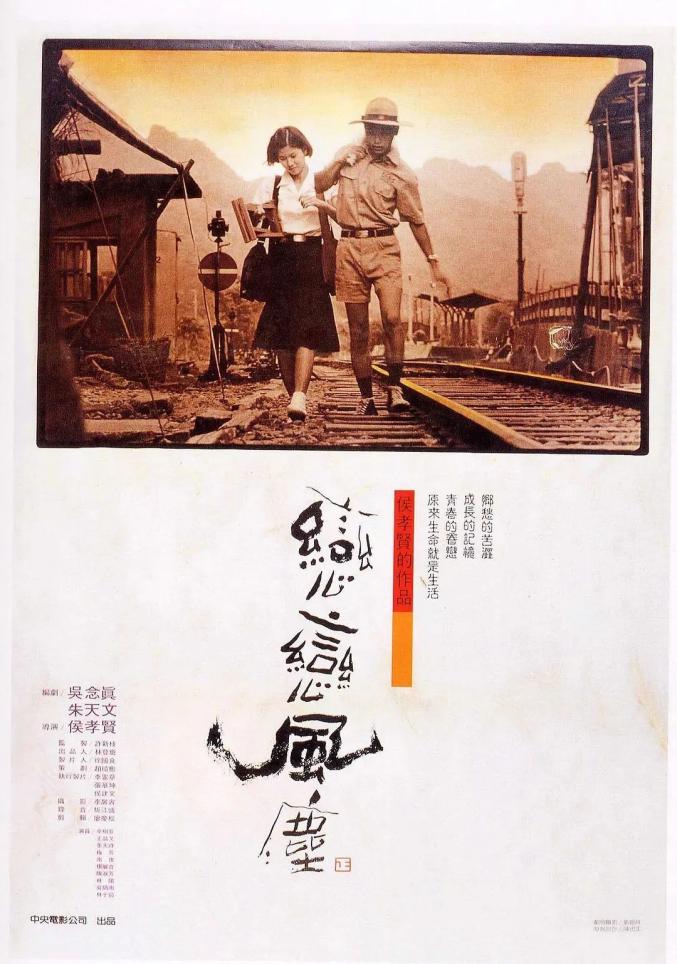

這也在影片潛意識流淌著的自覺性中又一次展現(xiàn)了侯孝賢乃至整個臺灣新新浪潮的創(chuàng)作母題:“戰(zhàn)爭后第一代移民后代的情感表達,它繼承了那些流亡電影人從不放棄自己所認知的身份并努力找回過去的精神,一種警醒臺灣人民回歸現(xiàn)實、進而關(guān)注具體事物而非沉浸在夢境、過去和非現(xiàn)實中的回響。”這種主題式的創(chuàng)作螺旋緊緊圍繞著侯孝賢的創(chuàng)作生涯,到后面的《戀戀風塵》到達巔峰。

在《戀戀風塵》中,侯孝賢再一次回望了兩個青年男女的青春體驗,其工作內(nèi)容不僅僅是專注于電影的內(nèi)容和把握游絲般的中心個體,他先身處于家庭之中,然后是國家。這種專注也指明了一種復雜的、巧妙的、實驗性的工作貫穿于侯式電影,一種相同的自然的退后方式,從歷史和家庭時間開始呈現(xiàn)現(xiàn)實中的人。

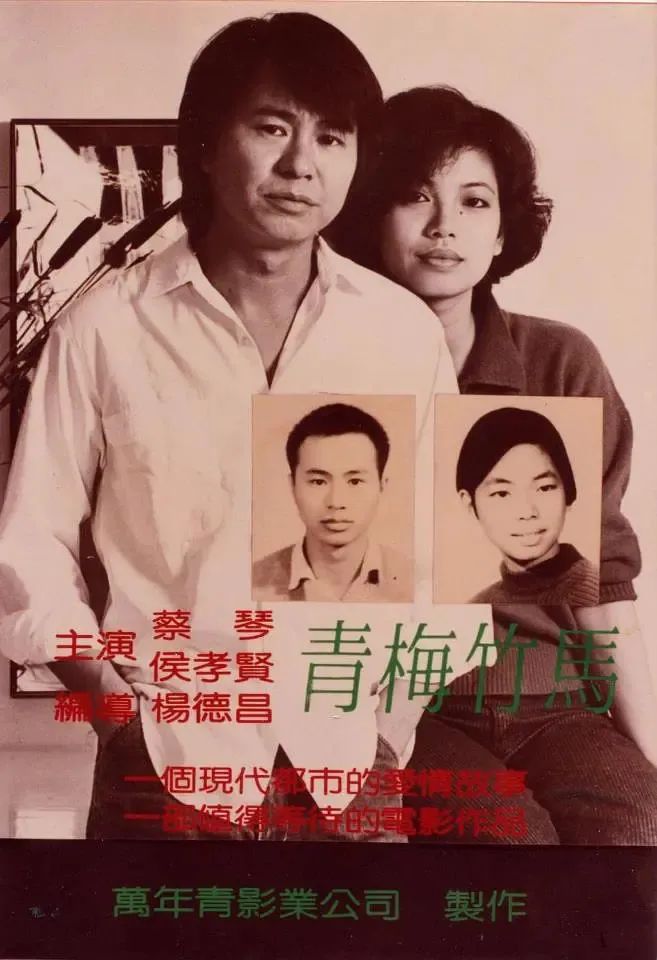

如果說在《海灘的一天》中,楊德昌雖然切入了現(xiàn)代人情感的變異和都市的冷漠,但還不夠深刻的話,那么從下一部影片《青梅竹馬》開始,楊德昌把脈都市脈搏的敏感程度就急劇增強。透過一對青梅竹馬的戀人在物質(zhì)世界的參與下,逐漸演變成為傳統(tǒng)守舊與現(xiàn)代時尚的兩路人,最后感情破裂男主角絕望自殺的悲情故事,來繼續(xù)剖示冷酷、異化的現(xiàn)代都市經(jīng)驗。

年青人在電影中被楊德昌賦予成好似游弋在都市的幽魂,并將人物始終與城市-臺北融入在一起,形成某種身體的在地性。

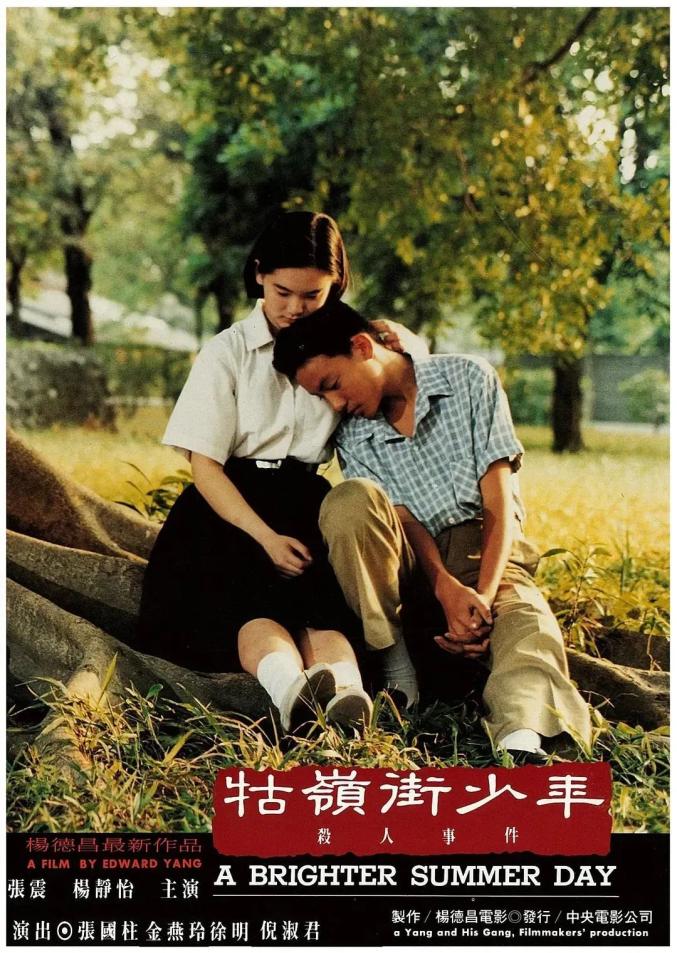

楊德昌作品呈現(xiàn)出獨樹一格的理性與穿透力,高度內(nèi)省的敘事方式和敏銳細膩的影像風格。目標通過一座臺北市的全體風貌進而展現(xiàn)城市影響下的城市居民。而其最為經(jīng)典的作品《牯嶺街少年殺人事件》通過中學生小四的從青蔥少年到悲慘毀滅的全過程完成了以人生控訴時代,以時代謀殺人的壯舉。

此刻

電影是最初的樣子

著名影評人焦雄屏回想說:

“原先只是一種寫實的向往,后來卻逐漸發(fā)展出文化記錄功能。新電影在累積中,逐漸從自傳性的敘事里,輻射出臺灣過去數(shù)十年政治、經(jīng)濟、社會、文化的變化過程。”

首屆IM兩岸青年影展頒獎現(xiàn)場

今天的臺灣電影,已然通過早期“從哪里來”的回溯,經(jīng)歷了“送與留”的取舍,迎來了“到哪里去”的本土自省期。前塵、往事、戰(zhàn)火、傷痛、榮耀、今時在中國臺灣——這一巨大的地緣容器中激烈反應,迸發(fā)出蕩氣回腸聲響。

“電影發(fā)明了以后,人類生命至少延長了三倍。”

光影,是很多人永恒的信仰。本著這樣的信念,新冠疫情肆虐的2020年,IM兩岸青年影展于福建平潭開幕。“風從海上來”是首屆IM影展中最點燃老影迷熱情與念想的版塊,侯孝賢的《戀戀風塵》、楊德昌的《光陰的故事》、李安的《飲食男女》、王童的《稻草人》等四部經(jīng)典臺灣新電影經(jīng)過物理修復,畫面、聲音、顏色有了新生,吸引了媒體、業(yè)界人士的關(guān)注。

槍稿主編徐元在與觀眾做映后分享的時候說:“恰恰是藝術(shù)電影是最適合在大熒幕上觀看的。比如《戀戀風塵》最后那個云飄過去的鏡頭,我們在平板、手機、電腦上看,和在大熒幕上看的感受是完全不一樣的,不夠的。”當經(jīng)歷過物理修復的臺灣新電影數(shù)字修復版被搬上大銀幕,展映現(xiàn)場生發(fā)起懷舊與驚嘆,觀眾們沉浸在柔軟而恢弘的共情中——“感動”這兩個字正通過一種熱烈的方式轉(zhuǎn)化進他們的血肉里,這是一種久違的、并非被人告知、而是真切地由自己的內(nèi)心生發(fā)出來的認同與使命。

那是永遠燃燒的夏天,它在未曾預料到的驚喜與感動中驟然結(jié)束,但并沒有遠離。

IMFF2021,我們再出發(fā)。在平潭,我們將潮汐堆積成詩和影像。

徐小明老師在大師班的講座現(xiàn)場

首屆IM兩岸青年影展“風從海上來”臺灣新電影展映現(xiàn)場

青春是生命的初次綻放,有著對火熱生命強烈的感受和某些“不得不說”的欲望。于是,第二屆IM兩岸青年影展如期展開,等待著、尋找著多元時代下社會發(fā)展的青年敘事與真誠表達。

以青春的熱情與勇氣,留存時代鮮活的影像,直面內(nèi)心情感,無畏地用影像書寫。這是臺灣新電影人的出發(fā)點;30多年后,這也將成為兩岸青年導演踏出銳意創(chuàng)新與真誠敘事的出發(fā)點。

每一個熱愛電影的人,都有一個理想中的電影節(jié)。

站在21世紀20年代的開始,我們向臺灣新電影運動中那些堅持不移的心靈致敬。

總有些真誠與自由將要回潮。

In Moments,從這一刻起,讓我們共同見證電影最初的樣子。

END

文字:宋紫怡、丁喬

排版:宋紫怡

第二屆IM兩岸青年影展征片通道將于6月1日中午12時關(guān)閉。

原標題:《電影是最初的樣子,致敬臺灣新浪潮電影》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司