- +1

講座︱榮新江:粟特人來華販賣人口,武則天因獵奇接受摩尼教

6月14日下午兩點,為配合著名攝影師爾冬強“一個人的絲路”視覺文獻展的展出,北京大學歷史系暨中國古代史研究中心榮新江教授受邀在中華藝術宮舉辦了一場名為“絲綢之路與東西文化交流”的講座。榮教授早年師從張廣達先生,在敦煌學、吐魯番學、隋唐史、民族史、宗教史等學術領域皆有深厚造詣。

“爾先生是我的好朋友,他在年初的時候邀請我到上海做一個講演,其實我也不知道講演的受眾是哪些,但他說是一個公共講演。我看今天不但有非專業的普通聽眾,也有從北京、上海、廣州各地來的很多高手,其實他們每個人上臺都能做非常精彩的講演,那我在這兒就獻丑了。”

這場講座吸引了不少專家,據筆者了解,在座的有北京大學外國語學院東語系段晴、北京大學歷史系朱玉麒、中國人民大學歷史系孟憲實、寧夏文物考古研究所所長羅豐、前新疆文物考古研究所所長王炳華、復旦大學歷史系余欣、孫英剛,漢語大詞典出版社編審徐文堪等諸位先生。在眾多“高手”面前,且看榮先生如何為公眾講解“絲綢之路”,下面是澎湃記者對講座內容所做的整理(未經主講人審核)。

明嘉峪關把敦煌變成放牧之地

絲綢之路近幾年由于一些特別的原因,突然熱起來了。實際上“絲綢之路”的名字,是100多年前一個德國人叫起來的,雖然今天我們泛泛地用“絲綢之路”這個詞,但它是有特定內涵的。

1877年,德國地理學家李希霍芬(注:他就是發現樓蘭古城的瑞典探險家斯文?赫定的老師)《中國》一書,首次把漢代中國和中亞南部、西部以及印度之間的絲綢貿易為主的交通路線,稱作“絲綢之路”(德文作Seidenstrassen,英文作the Silk Road)。

所以這個名字還是有限定的,主要是在漢代,因為有張騫通西域。比如,中國國家文物局最近和哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦聯合申報世界文化遺產,中國國家文物局對“絲綢之路”的定義就是從漢代開始,即從張騫通西域開始。當然,絲綢之路以前早就有了,不可能從張騫才開始,但是中國官方跟西方的一個正式往來應該是從張騫通西域開始的。所以,“絲綢之路”的時間和地理概念都是和張騫通西域相關的。

1910年,德國歷史學家赫爾曼《中國和敘利亞之間的古代絲綢之路》一書,根據新發現的文物和考古資料,進一步把絲綢之路延伸到地中海西岸和小亞細亞,確定了絲綢之路的基本內涵,即它是中國古代經由中亞通往南亞、西亞以及歐洲、北非的陸上貿易交往的通道,因為大量的中國絲和絲織品經由此路西傳,故此稱作“絲綢之路”,簡稱“絲路”。

大體上講,絲綢之路的起點就是長安(今西安),東漢時期的起點就是洛陽。主要經過武威、張掖、酒泉、敦煌,然后到塔里木盆地又分岔。“絲綢之路”上有雪山、高原、戈壁,世界上非常艱難的道路都在這條路上,可它仍然是連接東西方文明的最近的路線,我們中國人要出去跟西方文明接觸的話,最近的路還是這條路。漢代雖然也有海路,可以走到印度半島,但是再向西就沒有中國人的足跡了。羅馬商人跟印度西海岸有很多聯絡,但中文材料里沒有在漢代從海路跑到北非、亞歷山大利亞的證明。

我剛才提到,實際在張騫通西域之前,這條道路上就有人來來往往,那時承載物質和精神文化交往的人主要是游牧民族,他們騎著馬,也沒有國境的概念,現在我們當然方便了,有簽證、飛機、輪船。在現代化之前,歷史有時候是倒退的,比如說中國人在漢代走得是很遠的,甚至在漢代之前走得更遠,但到了明朝走得就越來越近,建了個嘉峪關,不出去了,把敦煌人都接到關里來,我們和外面沒事兒了。所以我最討厭嘉峪關,把我們的敦煌都不要了,變成放牧的地方。當然從另一方面說,也正因為沒人去破壞,敦煌才保存下來。

漢武帝為什么著迷汗血馬?

在張騫通西域之前,東西文化的交流主要是通過在河西走廊上一支強大的游牧民族,它在中國古代叫“月氏”。中國先秦時期的和田玉都是月氏人帶來的,所以我們古籍中說“禺氏邊山之玉”(禺氏即月氏,古音相同)。而且玉也變成了中原文化的重要組成部分,比如我們所有的皇后都要佩戴玉,禮制上面就是這么寫的,中國皇帝的印一定要用于闐的玉。

在張騫通西域之前,我們就是靠月氏、匈奴、烏孫這些游牧民族把西方的東西帶過來,把中國的絲綢帶過去。所以在上世紀20年代,蘇聯考古學家在蒙古挖掘的諾因烏拉大墓(按:公元前1 世紀至公元1 世紀的匈奴墓地。位于蒙古人民共和國中央省色楞格河畔諾彥烏拉山),或者帕爾米拉(按:今敘利亞境內“絲綢之路”上的著名古城)遺址里都有大量的絲綢出土,這證明絲綢其實在先秦就已經出口了。

中國古代西北地區的居民是印歐人占主體的,就是所謂深目高鼻,這沒有什么可避諱的,有大量屬于印歐語系的民族,所以我們后來在塔里木盆地、河西走廊都發現了于闐文、粟特文、吐火羅文等出土文獻。

這就是我們在敦煌莫高窟第323窟看到的一幅所謂張騫出使西域圖,下面騎馬的人就是漢武帝,現在我們所有的歷史教科書都用這幅畫作為插圖。但這幅圖實際上是唐朝初年的一個佛教徒畫的,他們要把佛教進入中國的年代追得更早。張騫的時代中國根本沒有佛教,但這個畫畫的佛教徒要表現佛教是張騫取來的,不僅有佛經,還有佛像。畫上就有漢武帝跪在那里,拜甘泉宮中的佛像,但這是佛教徒編的故事,我們要經過分析才能用這張圖。

圖四:懸泉置

甘肅省考古研究室曾經在敦煌市東北發現了一個驛站,這是俯拍的場景。這里專門招待外國使者,有時候不讓他們到城市里搗亂,就把他們安置在驛站,使團最多的時候有一千多人,而且漢朝是這樣的制度,只要進了玉門關,就都是我管吃管住了,中國自古以來就是這么大方。當然中國的使者要是出了玉門關,對方也是要管吃管住的。其次,在懸泉置還出土了大量的漢簡,有兩萬多枚,這里面就記錄了外來使者吃、住、行的情況,而且還有他們進貢獅子,漢武帝派人到敦煌去迎接的記錄。

圖五:漢代鎏金銅馬

漢武帝曾經攻伐大宛(今中亞費爾干納盆地),因為那一帶的古代王國出產汗血馬。他先后兩次派李廣利去征大宛,最后成功,弄回來四十多匹馬,當然有很多人說這是為了改善中國馬的品種,但也有各種各樣的說法。其實我覺得山東大學一位研究漢代的教授張維華先生,他的觀點我比較贊成,就是說漢武帝晚年信神仙方術。秦皇、漢武都是最迷神仙方術的,偉大的歷史學家顧頡剛先生寫過一本書《秦漢的方士與儒生》,當時的方士是能夠左右皇帝的。秦始皇向東多次出巡,都是到海邊,他派徐福出海要向東找到仙山,想死后跑到那去。漢武帝是向西找西王母,他還寫過一個《天馬歌》,在《漢書》里面保留著,他是要騎天馬升天的,這個說法當然是很唯心主義的,但我覺得有道理。

粟特人是人口販子

來往于絲綢之路上的人當然有很多,但最有特色的就是商人和僧侶,正好對應于古代的物質文化和精神文化交流。中古時期最活躍的一支商隊就是粟特人的商隊,粟特人就是今天以烏茲別克斯坦為主的一個古代民族,現在烏茲別克斯坦是突厥人在居住,而粟特人是講伊朗語的,屬于伊朗人系統。

粟特人是中古時期絲綢之路上貿易的承擔者,他們天生就是做買賣的,從小就跟著大人出去做生意。他們是要成群結隊的,有武裝護送,幾百人組成一個商隊,走到一個地方就建立一個類似殖民地的胡人聚落,他們就住在那兒,然后另一撥人繼續前進,后面的人又接著來,這樣聚落就會越來越大,他們商隊的首領被稱為“薩保”,慢慢就變成聚落首領。從魏晉南北朝晚期到隋唐,就把這些聚落首領收編進中國的職官體系。把他們作為中國政府的一級官員,因為他們有武裝,所以在魏晉南北朝晚期,就是一支可以利用的隊伍。

圖六:安伽墓圍屏石榻

這是我們近年在陜西發現的同州(今陜西大荔)薩保安伽的墓。粟特人很有錢,你看他們手里拿著的金銀器,他們住在中國式小橋流水的庭院里,但人還是粟特人。墓主人名叫安伽,這就說明他們是從粟特地區的安國來的。粟特人我們古代叫“昭武九姓”,大概有九個國家,有時候多點,有時候少點,主體就是姓安的,姓康的,姓米的,等等。但中國古代沒有這三個姓,所以在座的要是有這三個姓的,那么古代應該跟胡人有關系。特別是米姓,米芾的米,中國古代沒有這個姓。姓安的是從布哈拉來的,姓康的是從撒馬爾干來,這是中亞粟特人兩個最大的城市。

粟特人做生意是有出資者、有經營者,很有一套商業理論的,經營者帶著出資人的錢和商隊到一個地方做生意,同時形成一個商業網絡,四通八達。粟特人做生意和日本人一樣精明,他只做高檔商品,有金、銀、黃銅、香料、藥材,然后倒回去的就是絲綢。所以粟特人是非常聰明的,把西方物質文化的精華倒賣到中國。但他們也買賣奴隸,是在黑奴貿易之前的人口販子。吐魯番就出土過一件粟特文的買女奴契約,這是因為高昌人入葬的時候害怕有人來跟他打官司,所以會把契約帶到墓里面去。

圖七:安伽墓圍屏石榻線描圖

這是安伽墓中一幅屏風的線描圖,畫面上是粟特薩保去拜訪一位坐在虎皮牙帳里的突厥首領,突厥人是公元6、7世紀在絲綢之路北面最強大的勢力,薩保要想做生意,保證道路平安,他必然要去拜突厥首領。

為什么說畫上的是突厥首領呢?因為突厥人背后都披發,你看唐太宗的昭陵背面,突厥人都披發,還編了辮子。下面三個人代表商隊,其他駱駝、毛驢都在休息,所有的貨物都放在地上,唯獨有一個人背著袋子,這個袋子里裝的就是薩珊銀幣。中亞的鑄幣系統沒有薩珊的質量好,所以薩珊銀幣在中古時期是西北地區絲綢之路上的通貨,雖然我們在長安、洛陽都發現了大量薩珊錢幣,但是中古時期不管是史料還是圖像上,都沒有看到薩珊(波斯)的商人。我們在東南沿海有很多阿拉伯、波斯的商人,但是在北面的絲綢之路上沒有,為什么呢?就是因為粟特人把貿易網絡給控制了,所以真正帶來薩珊銀幣的是粟特商人。

上世紀50年代在新疆的烏恰,解放軍修公路時,在一個山縫里發現了一個皮袋子,袋子里裝了大概960枚薩珊銀幣和16根金條。很明顯這是粟特人當年帶著這些東西遇到了強盜,然后緊急掩埋而留下來的。佛經里有“五百商人遇盜圖”,說的就是這個意思。當年過塔什庫爾干這種險峻之地,都必須帶兵去。所以到近代像斯坦因、勒考克他們把文物運出去的時候,仍然要雇傭哥薩克武裝來押運。

武則天因獵奇接受摩尼教

圖九:犍陀羅佛像

在絲綢之路上還有一批僧侶,他們是專門傳播宗教的,當然商人也信各種各樣的宗教,像粟特人就信波斯的瑣羅亞斯德教(中國人稱“祆教”)。更早當然有佛教、摩尼教、基督教、猶太教,不過對中國影響最大的仍然是佛教。這就是典型的犍陀羅佛教,如果把這座雕像搬到希臘去,沒有人認為這是佛教,一定是希臘系統的雕像,但要在犍陀羅發現,那實際上就是用希臘的形象表現的佛教內容。

古代的宗教并不是像我們現在打開電視機看到的那樣沖突不斷,絲綢之路上很多宗教是并存的,當然也有戰爭,但更多的時間段是和平的,可能某個地區和國家偏向某個宗教,但并沒有出現非要把某個宗教滅掉這樣的情況。

粟特人進入到中原,這是佛教勢力最盛的地方,所以他們后來就皈依了佛教。后來在敦煌莫高窟里發現的粟特文的東西基本是佛教的,而且是跟漢人學的佛教,不僅把漢文里頭的正經,像《金剛經》譯成了粟特文,而且把漢人編造的佛經,像疑偽經也都譯成了粟特文,完整地保留在藏經洞里。

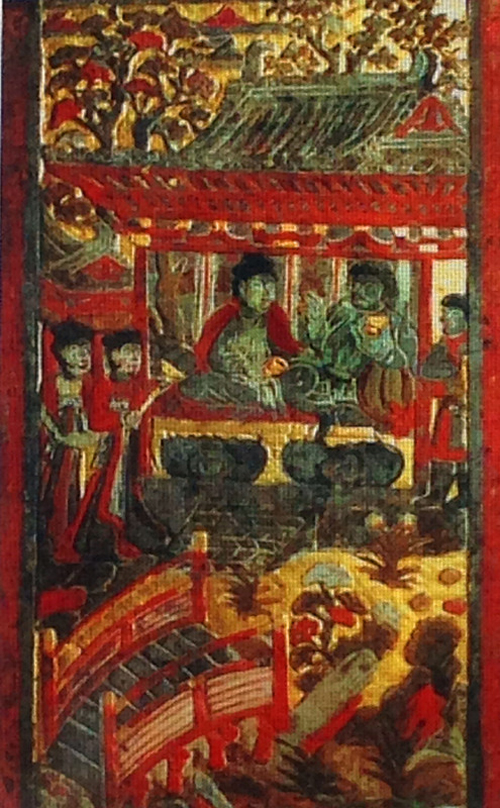

圖十:摩尼教繪畫

摩尼教是一個奇怪的宗教,因為它是否定現實世界的,很多國家都拒絕它。但武則天是個獵奇的人,她就接受了這種宗教,但到唐玄宗時期又把它禁了。而胡人不禁,后來摩尼教傳播到蒙古高原,回鶻人西遷,又把它帶到了吐魯番盆地,所以公元9-10世紀的吐魯番盆地是摩尼教最繁盛的時期,有大量摩尼教文獻在那里被保留下來。摩尼教起源于伊朗,但是伊朗現在已經沒有相關遺存了。摩尼教徒是又能寫,又會畫,所以他們的經書都是插圖本的,非常漂亮。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司