- +1

黃埔90年|600黃埔一期生曾并肩作戰,也曾互相搏殺

4月的廣州,黃埔軍校舊址門外,一群身穿迷彩服的年輕人合影留念后,喧鬧著穿過校門口兩棵榕樹的斑駁樹蔭,進校接受愛國主義教育。

兩棵榕樹枝葉繁茂,已將百年光陰甩在了后面。

90年前,一群意氣風發的年輕人也穿過這片樹蔭,走進剛剛成立的黃埔軍校,成為中國第一批真正具有政治思想的軍人。

如今,黃埔軍校門口的小攤上販賣著撲克牌。一共兩個版本,你可以選擇共產黨軍事將領系列或國民黨軍事將領系列,卻沒有兩者混合款。

當時的中國,處在歷史的轉折點上。北洋政府軍閥割據,孫中山革命屢次受挫,遂聯俄容共,建立黃埔軍校,培育軍事力量。

黃埔一期生恰逢其時,追隨各自信仰,分別加入國共兩黨,并迅速成為各自黨派的中流砥柱。

當年黃埔長洲島上的600多同窗,隨著國共兩黨的分分合合,有時并肩合作,有時互相搏殺。

一

1924年,對于黃埔軍校一期生來說,注定是命運的轉折點。

這年春天,剛剛中學畢業的杜聿明,在《新青年》雜志看到了一則招生廣告,廣州成立了中國國民黨陸軍軍官學校(即黃埔軍校),正在招生。

這位訥言的陜北青年,隨即南下考試。憑借父親的關系,他拿到了國民黨元老于右任的推薦信。

這是黃埔軍校首次招生,計劃錄取350人,備取150人,共500人。據公開資料,全國報名人數達到1200余人。

學生人數初入校時500余人,隨后軍政部講武堂學生120余人也并歸該校,合計畢業生為645人。

浙江的小學教師胡宗南通過了主考官毛澤東的初試,復試體檢時,他因身高不足1.6米,筆試前被考官淘汰。考官將胡宗南小雞似的拎了出來,對他說:“胡宗南,你不是干軍人的料。”

胡當場大哭,慷慨陳詞反駁考官。

黨代表廖仲愷聞聲前來,特批其進入筆試。廖仲愷給他的字條上這樣寫著:“國民革命急需大量人才,只要成績好,身體健康,個子矮一點也沒關系。”就憑著廖仲愷的這張字條,胡宗南被特許參加了接下來的各科考試。

與杜聿明和胡宗南不同,當時的陳賡已經是湘軍講武堂的學生,看到黃埔軍校的招生簡章后,認為“革命青年不應分散力量”,于是退學,報考黃埔軍校。

在陳賡影響下,同校的宋希濂、左權等人也投奔黃埔軍校。

3月29日,入學考試在廣東省高等師范學院進行,分數學、歷史、地理等科,作文考題緊貼時局,題為《論述中國貧弱的原因和挽救之良策》。一個月后,考試放榜,杜、胡、陳、左、宋等人均如愿考中。

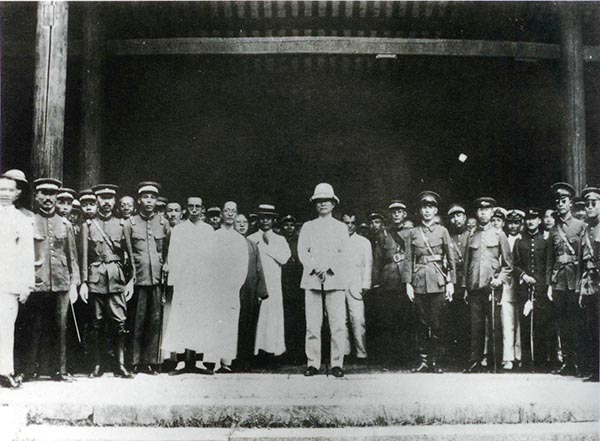

6月16日,黃埔軍校的操場上舉行了開學典禮,五百多名黃埔一期學生,接受孫中山的檢閱。因經費有限,學生們每人只有一套灰色衣服,沒有襪子,赤足穿草鞋。

孫中山或許沒有意識到,臺下這些衣著簡陋的學生,未來將在多大程度上,改寫中國歷史。

二

位于廣州黃埔長洲島上的黃埔軍校校本部原是清末陸軍小學堂。

張治中時任黃埔軍事研究委員會委員。他曾回憶,有次黨代表廖仲愷陪軍閥抽大煙、談笑,等對方高興了,廖就提出某地有一筆款子可以讓他去收,以充次日學生的伙食費。

雖然經濟困難,但黃埔的學生們仍覺樂在其中。他們白天上課,晚上放哨,空余時間還組織話劇社,宣傳革命。

如今,黃埔軍校舊址成了廣州的一處旅游景點。

穿過設立孫中山靈堂的大花廳,參觀的人群可以順著狹窄的木質樓梯上樓。見到大通鋪式的宿舍,一位帶著相機的年輕人感嘆,“當時的共產黨和國民黨能這么相安無事?”

導游解釋,這是在國共合作的大革命時期。許多共產黨人在黃埔軍校生活。

不過,在當時,校內政治觀點的碰撞,也讓同學在課余不斷發生摩擦。

陳賡是黃埔軍校“血花劇社”的創始人之一。他幽默、風趣,還頗具表演天賦,在諷刺劇《皇帝夢》中,陳賡反串袁世凱的五姨太,扭著腰肢上場,得到一片掌聲。

矮個子胡宗南也是血花劇社成員。

他在家鄉有“狂生”之稱,深得校長蔣介石賞識。排演時,他很有表現欲,但受身高所限,常扮演北洋軍官等反派角色。做演員不成,他就轉攻編劇。

見胡宗南熱衷于話劇社的活動,有同學讓他警醒,“血花劇社”就是“赤花劇社”,“赤花”就是“赤化”,別太專注于共產黨的活動了。

“血花劇社”的領導和骨干,多半是共產黨員和共青團員。每逢紀念節日,劇社就在軍校大操場和廣州市內戲院等處,演出自己編導的以反帝、反封建為題材的劇目,寓政治教育于文化娛樂之中。

陳賡和胡宗南這兩位同學政治觀點迥異,還曾大打出手。

“青年軍人聯合會”和“孫文主義學會”是黃埔軍校兩大學生組織。前者信仰共產主義,骨干多為共產黨員;后者則主張三民主義,成員多為國民黨員。

此時,正值第一次國共合作時期。雖然在蘇聯斡旋下,黃埔軍校教師來自國共兩黨,維持著表面和平。 但因政見不同,國共雙方都在爭奪各自的支持者,分歧已經顯現。

陳賡是青年軍人聯合會成員,胡宗南是孫文主義學會成員,兩派之間沖突不斷,陳、胡又是各自主力戰將。

在廣東大學的一次集會上,兩派又開始爭斗,陳賡操起凳子追趕胡宗南,后者隨即逃跑,路上還丟了帽子。在當時的黃埔軍校,類似故事,并不少見,直至一方開槍打傷對方,蔣介石才出面調解。

1925年,孫中山去世。國共兩黨之間的分歧,在黃埔長洲島上漸漸化為同學間的裂痕。

三

1927年,裂痕終于公開化。

中山艦事件后,蔣介石下令清除共產黨員,派兵包圍黃埔軍校,黃埔軍校校內氣氛緊張,并有學生死亡。

第五期學生鄭庭笈回憶當時場景,“到大操場集合后,看到周圍山頭和十字路上站滿了武裝哨兵。各區隊隊長口頭宣布命令:‘共產黨員一律站出來,其余的站在原地不動。’”

為清查共產黨員,校方成立了清黨檢舉審查委員會,下發《檢舉及審查實施細則》,鼓勵互相檢舉。

一時間,黃埔軍校舉報成風,教官只剩四分之一,課業一度停頓。有人還趁機報復,時任代校長方鼎英承認,清黨后“一則熱心過度,未免吹毛求疵;一則借報私怨,趁機誣陷他人。”

如果說,清黨只是黃埔軍校裂痕公開化的開端,1932年的第四次反“圍剿”,則將這條裂痕變為深淵。昔日同學各處深淵兩側,在戰場上兵戎相見。

此時,黃埔一期學生已經畢業8年,在國共兩黨的軍隊中,各自成為中堅力量。

對戰雙方,有多名黃埔一期同學擔任將領。國民黨軍隊中有胡宗南、黃杰、李玉堂、李默庵、劉戡、蔣伏生、俞濟時,共產黨則有陳賡、徐向前、蔡申熙、曠繼勛。

此時,胡宗南已經是國軍第一師師長,躊躇滿志。他從黃埔軍校畢業后,深得蔣介石賞識,并委以重任。

這場戰爭,胡宗南將與紅軍正面交鋒。對手紅四方面軍的總指揮是同學徐向前,參謀長則是與他排演話劇、又大打出手的同學——陳賡。

因為實力相差懸殊,胡宗南贏得了這場戰爭。

激戰中,國民黨軍打入紅軍腹部,紅軍死傷慘烈,打了勝仗的胡宗南乘勝追擊,此時,陳賡和徐向前被迫撤退,帶著紅軍越秦嶺、南渡漢水,才得以擺脫。

四

1936年10月,胡宗南率軍在陜北圍剿紅軍,毛澤東以徐向前的口吻向胡宗南寫了一封信,開頭便稱胡宗南“學長”。

信中稱:“宗南學長:黃埔一別,今已十載,回念舊情,宛然如昨。目前日寇大舉進迫,西北垂危,山河震動,兄我雙方亟宜棄嫌修好,走上抗日前線,為挽救國家于危亡而努力……”

1937年,抗日戰爭爆發后,國共兩黨確實“棄嫌修好”,開始第二次合作。抗戰中,黃埔同學們在不同戰場上,并肩戰斗。

在正面戰場,胡宗南在淞滬會戰守了6周,傷亡慘烈,4萬人的部隊最后只剩下1200人,感嘆“黃埔部隊已打完”。

而在敵后戰場,徐向前、林彪、陳賡等率部深入敵后,互相配合,取得平型關大捷。黃埔同學們又開始并肩作戰,裂痕一度彌合。

1938年春,日軍沿著邯鄲、長治大道,向山西長驅疾進。

在129師師長劉伯承的統一指揮下,經過偵查和反復的研究,副師長徐向前、386旅旅長陳賡決定運用“圍點打援”的伏擊戰,采取“攻其所必救,殲其救者”的兵法,打擊這股驕橫的日軍。

3月15日夜晚,陳賡拄著拐杖率部隊進入神頭嶺。第二天凌晨,黎城的戰斗打響了,八路軍攻勢猛烈,駐守黎城的日均連忙向潞城、涉縣的日軍求援。潞城日軍于是派出一支援軍,精兵強將,浩浩蕩蕩向黎城開去,他們大搖大擺地進入了陳賡在神頭嶺設下的伏擊圈。

隨著陳賡一聲令下,神頭嶺頓時變成一座火山,八路軍從戰壕里、樹叢中“飛”了出來,撲向敵群,用刺刀、達到、長矛勇猛殺敵。日軍鬼哭狼嚎,抱頭鼠竄。

陳賡在日記寫道:“敵人進至我伏擊圈內,我突破而起,敵倉皇失措,乃不及展開而戰,激戰兩小時,全部結束戰斗,斃敵千余,繳獲山積。”

1939年,侵華日軍總司令岡村寧次曾評價,中國軍隊抗日力量的中心“乃是以蔣介石為核心,以黃埔軍校系統青年軍官階層為主體的中央軍”。

1946年,內戰爆發,黃埔同學們又站在不同戰場上。此時,勝利天平已偏向共產黨一側。

解放戰爭剛爆發時,胡宗南就進兵晉東南,企圖肅清解放軍太岳兵團。太岳兵團司令是陳賡,他以少敵多,大勝胡宗南。

淮海戰役中,陳賡身為晉冀魯豫野戰軍第四縱隊司令員,對手是昔日的同學杜聿明。

杜當時是徐州“剿總”副總司令,后被解放軍俘虜。

當時的四縱機要參謀蘇榮在接受媒體采訪時回憶,杜聿明被捕時,他問其是否認識陳賡,杜對這位敵軍將領贊不絕口:“他說何止認識啊,我們是黃埔一期同學,陳賡這個人很活躍,也很調皮,也會打仗,太好了,這個人很好。”

五

1960年,在北京四川飯店,陳賡宴請杜聿明、宋希濂等黃埔同學。

其時,中央已提出階級斗爭理論,然而陳賡仍毫無拘束,意氣誠摯,與昔日黃埔同窗暢談、痛飲達三小時之久。

陳賡則當時已是解放軍副總參謀長,兩人身份懸殊。但酒席間,這些老同學并不拘束,暢談、痛飲。

多年后,陳賡的兒子陳知建回憶:“父親與黃埔的感情,一生也沒斷過。父親既講黨性原則,又講義氣。這樣的人大家都喜歡。”

陳賡這一年的同窗,命運已出現巨大分化。

淮海戰役中,杜聿明在被俘虜后選擇投誠,成為共和國的第一批“特赦戰犯”。

僅僅在一年多以前,杜聿明還是國民黨東北保安司令長官、徐州“剿總”副司令,統帥著百萬大軍,1949年1月10日,杜聿明在安徽省宿州市張老莊村被俘。

杜聿明當時曾趁看管不注意,用磚頭猛敲頭部,企圖自我了解,幸被及早發現。

杜聿明被關到了功德林丁字胡同的一個單間里。目力所及,食欲外界隔絕的四面灰色圍墻。

和杜聿明一起被關進功德林的,還有同在淮海戰役中被俘的國民黨第12兵團司令黃維。黃維于1924年考入黃埔軍校第一期,當時被蔣介石認為是德才兼備的人才。

進入功德林后,他們被要求寫思想匯報和交代歷史問題。黃維拒絕寫任何東西,堅持自己“無罪可悔”。深受國民黨“正統思想”熏陶的黃維,始終感念著蔣介石的知遇之“恩”,他不愿否定自己的過去。

每天清晨,黃維準時在功德林里散步,腰板筆直,目不斜視,快步疾行,來往回復。

與此同時,宋希濂、范漢杰、李仙洲、周振強、王耀武、楊伯濤等許多黃埔一期出身的國民黨高級將領,也在各地接受改造。他們要寫自傳、交代自己的政治問題和歷史問題,要學習《新民主主義論》,寫讀書筆記,在小組會上談對新、舊社會對比的思想認識。交流心得體會……

此時,跟隨蔣介石到達臺灣的黃埔軍人,面臨著另外一種命運。

大批跟隨蔣介石去臺灣的黃埔軍人,住進了臨時性的居住群落——眷村。他們不論籍貫何處,都被安上一個共同的名字“外省人”。

到臺灣不久,蔣介石開展了一場“整肅失職軍政官員”運動。先是黃埔一期生李延年等被蔣介石下令交付軍事法庭審判,接著,蔣介石曾經最信任的“天子門生”胡宗南被 “監察院”彈劾。

1950年,胡宗南帶著手下僅剩的1000人,遵照蔣介石命令苦守四川、西昌3個月后,最后坐凌晨起飛的貨機赴臺,成為國民黨政府最后一位逃離大陸的大將。

雖然“監察院”的彈劾最終不了了之,但這場風波對胡宗南的打擊很大。當年統領千軍萬馬、擁有現代化美式裝備的“西北王”,風波過后,他的身邊只剩下六名隨從。余下的日子里,他深居簡出,郁郁寡歡。

在臺灣,蔣介石著手“改造”國民黨,以是否擁戴其父子為準繩,大動作地進行汰舊換新,培植了大批新的實力派,曾風光一時的“黃埔系”遭到清楚,軍隊也被重整縮編,過去的元老幾乎全部失勢。

可謂時過境遷。

2007年5月,最后一名黃埔一期學生孫元良在臺灣辭世。

參考文獻

書籍:

廣東革命歷史博物館編:《黃埔軍校史料(1924-1927)》,廣東人民出版社,1982

陳賡:《陳賡日記》,解放軍出版社,2003

徐向前:《歷史的回顧》,解放軍出版社,1984

宋希濂:《鷹犬將軍:宋希濂自述》,中國文史出版社,1993

陳予歡:《初露鋒芒:黃埔軍校第一期生研究》,中山大學出版社,2007

王曉華、張慶軍:《黃埔軍校的將帥們》,上海人民出版社,2009

經盛鴻:《胡宗南大傳》,團結出版社,2011

論文:

黃愛英:《試論黃埔軍校信仰教育的特點》,《倫理學研究》,2011年第2期

李納:《1924至1927年黃埔軍校與國民黨的黨軍關系》,《史林》,2004年第5期

曾慶榴:《黃埔軍校》,中國民主法制出版社,2011

新聞報道:

胡為善口述、李菁主筆:《我的父親胡宗南》,《三聯生活周刊》,2010

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司