- +1

現(xiàn)場(chǎng)|康定斯基的抽象之路,在上海西岸緩緩展開

瓦西里·康定斯基 (1866-1944,Wassily Kandinsky)是20世紀(jì)偉大的藝術(shù)家及藝術(shù)理論家之一,他與彼埃·蒙德里安和馬列維奇一起,被認(rèn)為是抽象藝術(shù)的主要代表與先驅(qū)。

2021年5月1日至2021年9月5日,展覽“抽象藝術(shù)先驅(qū):康定斯基”在上海西岸美術(shù)館舉行,這是該館與蓬皮杜中心五年展陳合作項(xiàng)目的第三個(gè)特展,以數(shù)百份畫作、手稿、版畫作品展示這位藝術(shù)大師的藝術(shù)生涯。值得一提的是,展覽首次在亞洲地區(qū)展出康定斯基1922年為柏林“無評(píng)委設(shè)計(jì)展”設(shè)計(jì)的門廳重建作品,并呈現(xiàn)藝術(shù)家對(duì)于亞洲藝術(shù)的收藏,展示不同的藝術(shù)淵源對(duì)他的影響。

走入地處黃浦江濱的西岸美術(shù)館的3號(hào)展廳,澎湃新聞?dòng)浾呤紫瓤吹降氖且粋€(gè)被紅色所包圍的空間,一幅傳統(tǒng)中國(guó)花鳥畫引入眼簾,這是1981年由妮娜·康定斯基遺贈(zèng)法國(guó)蓬皮杜中心的《中國(guó)畫冊(cè)——畫樣譜》中佚名中國(guó)畫家作品。

不同于一般印象中的“康定斯基”,展覽的序廳呈現(xiàn)了藝術(shù)家與中國(guó)以及亞洲藝術(shù)的關(guān)系。半個(gè)多世紀(jì)前,康定斯基已經(jīng)從出版物和藝術(shù)品中對(duì)亞洲藝術(shù)進(jìn)行了想象。除了收藏的中國(guó)藝術(shù)品,展覽呈現(xiàn)了藝術(shù)家所收藏的一系列日本浮世繪,它們共同為理解康定斯基的作品提供了一條不同于大多數(shù)西方藝術(shù)史敘事的線索。

“抽象藝術(shù)先驅(qū):康定斯基”展覽現(xiàn)場(chǎng),3號(hào)展廳呈現(xiàn)的傳統(tǒng)中國(guó)花鳥畫,西岸美術(shù)館

瓦西里·康定斯基

在序廳的另一邊,一批文獻(xiàn)資料又講述了康定斯基從中國(guó)建筑中獲得的靈感,他對(duì)一座傳統(tǒng)的中式寶塔進(jìn)行了臨摹,并從中提煉出了點(diǎn)與線的元素,認(rèn)為“中國(guó)建筑喜用弧線伸展形成交點(diǎn),明快的節(jié)奏猶如清晰的樂音轉(zhuǎn)換,空間形式在分解轉(zhuǎn)換的過程中漸漸融入周圍建筑的氣氛之中。”

“抽象藝術(shù)先驅(qū):康定斯基”展覽現(xiàn)場(chǎng),西岸美術(shù)館

此外,展覽追溯了康定斯基晚年定居巴黎時(shí),對(duì)中國(guó)藝術(shù)尤其是古代青銅器的熱愛,從其收藏的《中國(guó)古代青銅器》和《周、秦、漢代青銅器展覽——中國(guó)青銅器注釋》讀物中可見一斑。在展覽上,澎湃新聞?dòng)浾呖吹搅宋寮掏砥谥廖髦芷陂g的中國(guó)古代青銅器展品。中國(guó)古代簋、卣、甗等青銅器與康定斯基晚年畫中神秘的生物形象聚于一堂,展示了超越時(shí)空的藝術(shù)對(duì)話。

展覽現(xiàn)場(chǎng),康定斯基作品與青銅器

從莫斯科到穆瑙

從展覽“序廳”向里走,康定斯基的藝術(shù)歷程緩緩展開。

康定斯基于1866年出生于莫斯科的一個(gè)富裕家庭。家鄉(xiāng)的風(fēng)景印在他的腦海中,成為他日后反復(fù)描繪的夢(mèng)境,他曾在自傳中描述最初的色彩記憶是“蔥郁明亮的綠色、白色、洋紅色、黑色以及赭石色”。1889年,康定斯基曾前往莫斯科以北的沃洛格達(dá)地區(qū)考察旅行,在那里,“房屋和教堂的裝飾閃閃發(fā)光,一走進(jìn)去,就像進(jìn)入了一幅畫作。”這一經(jīng)歷也影響了他日后的創(chuàng)作,即讓人“走入畫中”,完成一場(chǎng)精神體驗(yàn)。

抽象藝術(shù)先驅(qū):康定斯基,展覽現(xiàn)場(chǎng),西岸美術(shù)館

30歲時(shí),法律專業(yè)出身的康定斯基獲得教授席位,但最終放棄安穩(wěn)的職位,轉(zhuǎn)而前往慕尼黑學(xué)習(xí)繪畫。據(jù)說,離開莫斯科前,他正好看到了一組莫奈的繪畫,被其中的《干草堆》所展現(xiàn)出的印象派風(fēng)格所打動(dòng),在他看來,畫中的色彩擁有一種幾乎獨(dú)立于物體的力量。日后,這種“力量”在他自己的創(chuàng)作中變得越發(fā)強(qiáng)大,物象逐漸被色彩與形式所替代。

在慕尼黑學(xué)畫兩年后,康定斯基拜當(dāng)時(shí)德國(guó)優(yōu)秀的美術(shù)家弗朗茨·馮·斯托克(Franz von Stuck)為師,由于不滿學(xué)院論調(diào),很快又自立門戶,創(chuàng)立了藝術(shù)社團(tuán)“方陣”。在那里,他遇到了日后的德國(guó)表現(xiàn)主義布里埃萊·蒙特(Gabriele Munter),社團(tuán)并未維持多久,而他與穆特的關(guān)系卻很快發(fā)展為戀人,并持續(xù)了15年。1903年至1909年,兩人共同前往歐洲與北非多地旅行。正是在旅途中,康定斯基對(duì)于興起的印象派運(yùn)動(dòng)越發(fā)了解,并基于不同的藝術(shù)風(fēng)格與形式而發(fā)展出自己的風(fēng)格:木刻為他提供了構(gòu)圖與象征手法的靈感,野獸派啟發(fā)他用濃烈的色彩將情感傾巢而出;1909年,康定斯基與蒙特回到了慕尼黑,之后在阿爾卑斯山腳下的小城穆瑙定居下來,這座小城的風(fēng)景又為他帶來了新的養(yǎng)料。

澎湃新聞?dòng)浾咴诂F(xiàn)場(chǎng)看到,展覽的第一部分展現(xiàn)了旅途對(duì)康定斯基留下的印象,以及不同的藝術(shù)嘗試。例如在《突尼斯,海岸寫生》系列中,康定斯基用交疊的色塊將人們拉向遠(yuǎn)方的海岸線,而在1906年的《歌》中,他又回到了自己的家鄉(xiāng)俄羅斯,用蛋彩畫的手法描繪那里的節(jié)日和風(fēng)景。

瓦西里·康定斯基,《歌》,1906年,光面紙板蛋彩,49 x 66厘米,1981年由妮娜·康定斯基女士遺贈(zèng),蓬皮杜中心,巴黎,法國(guó)國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館—工業(yè)設(shè)計(jì)中心

20世紀(jì)初,康定斯基的作品大多以風(fēng)景和小鎮(zhèn)為主,鮮少涉及人物。例如在《老城2》(1902)中,他用色彩表現(xiàn)了一個(gè)高度風(fēng)格化的城鎮(zhèn),表達(dá)了他初到慕尼黑時(shí)的美好狀態(tài)在這一時(shí)期的繪畫中,不同色彩的點(diǎn)與線逐漸取代了真實(shí)的圖像;與此同時(shí),他從俄國(guó)的古老史詩中尋求母題,創(chuàng)作了諸如《俄羅斯騎士》等作品,并且讓圍繞斯拉夫小城的神話躍然于畫布上。這一時(shí)期,康定斯基最著名的作品之一是《藍(lán)騎士》,畫中,一個(gè)身穿斗篷的人騎在飛奔的馬上急速穿過草地。相較于細(xì)節(jié),騎士被描繪成一系列色彩:他的衣服是藍(lán)色的,而投射在地面上的影子也是形狀不明的藍(lán)色。色彩被用來描繪主觀感受,而非客觀特征。

“印象”到“抽象”

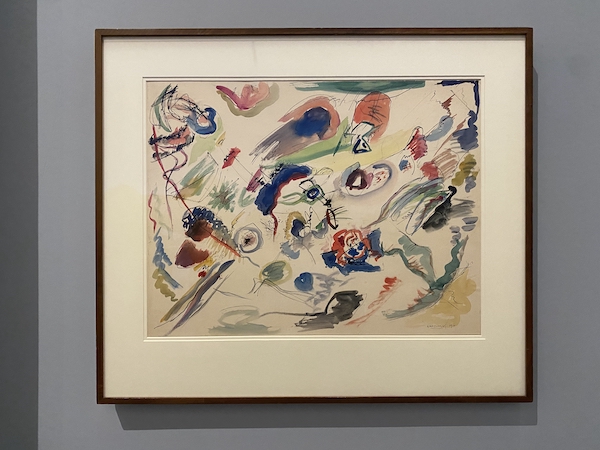

對(duì)于康定斯基而言,作品《藍(lán)騎士》的意義并不止于繪畫本身,騎在馬上的騎士形象多次出現(xiàn)在他的作品中,逐漸發(fā)展成一個(gè)斗爭(zhēng)和先進(jìn)的象征。在《抒情》(1911)中,那個(gè)急速奔馳于草地的騎士已經(jīng)駛?cè)肓顺橄蟮氖澜纾欢凇栋咨吘壍睦L畫》(1913)中,圍繞騎士的原始主題變得越發(fā)抽象。在展覽中,一幅作于1913年的《無題》在很長(zhǎng)的時(shí)間中被認(rèn)為是繪畫史上的第一幅抽象作品。羽毛筆勾畫的黑線疊加在色彩之上,駛向距離現(xiàn)實(shí)越來越遠(yuǎn)的宇宙。

《無題》(1913)

1911年,以《藍(lán)騎士》為名,康定斯基與畫家弗蘭茲·馬克(Franz Marc)在慕尼黑合編了一卷美學(xué)論文集,之后發(fā)展成為新的藝術(shù)家團(tuán)體“藍(lán)騎士社”,這個(gè)松散的組織舉行了一系列展覽,相較于當(dāng)時(shí)德國(guó)以表現(xiàn)主義為主的另一個(gè)團(tuán)體“橋社”,更多地表現(xiàn)出對(duì)于抽象的關(guān)注。

在“藍(lán)騎士”的名稱中,康定斯基的先鋒精神與他對(duì)抽象的追求達(dá)成一致。19世紀(jì)與20世紀(jì)之交,一系列的科技與社會(huì)變革促使藝術(shù)家們?nèi)ミM(jìn)行一系列的創(chuàng)新與實(shí)驗(yàn)。而在康定斯基看來,從印象主義、野獸派到立體主義,藝術(shù)始終沒有跳脫傳統(tǒng)與物象的束縛。當(dāng)物理科學(xué)的進(jìn)步已經(jīng)開始質(zhì)疑可觸摸的物體世界的“真實(shí)性”,康定斯基意識(shí)到,藝術(shù)必須關(guān)注對(duì)精神性而非物質(zhì)性的表達(dá),必須有一種力量能夠同這諸多的不確定性相抗衡。精神世界因此正面臨巨大危機(jī),俄羅斯教堂里的彩畫已經(jīng)很難引起人們的精神共鳴。這種危機(jī)反映在藝術(shù)創(chuàng)作中,最迫切的問題便是“藝術(shù)的創(chuàng)造力,是否能與科技的創(chuàng)造力抗衡?”而康定斯基認(rèn)為,“在一個(gè)棄絕精神追求的物質(zhì)世界,藝術(shù)仍應(yīng)是精神的收容所和避難所。”

1911年,康定斯基在慕尼黑出版了《藝術(shù)中的精神》一書,在書中,他已經(jīng)與曾經(jīng)影響過他的印象派分別,他稱印象派“只是即興發(fā)揮的自然直覺”,而“藝術(shù)本身的巨大潛力尚未完全發(fā)揮。

抽象藝術(shù)先驅(qū):康定斯基,展覽現(xiàn)場(chǎng),西岸美術(shù)館

《東方》1911

康定斯基從另一種截然不同的領(lǐng)域中找到了這種潛力。1909年,他加入了通神學(xué)協(xié)會(huì)。通神學(xué)由海倫娜·布拉瓦斯基(Helena Blavatsky)創(chuàng)立,她將印度教與佛教等東方宗教與神秘主義和追求精神性知識(shí)的玄密信念相結(jié)合,力求解決精神問題。在《藝術(shù)中的精神》中,康定斯基對(duì)于通神學(xué)的目標(biāo)已經(jīng)有所懷疑,但仍然認(rèn)為這是一場(chǎng)“真正的精神運(yùn)動(dòng)”,“它象征一股強(qiáng)大的源動(dòng)力,預(yù)示著壓抑、沮喪的心靈將得到釋放”。

正因如此,在康定斯基的作品中,“啟示錄”與“最后審判”的主題構(gòu)成了“騎士”之外的另一大符號(hào)體系——他相信在“大災(zāi)變”之后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)再生的世界,一個(gè)全新的、在精神上純化了的世界。例如,在作品《最后的審判》(1912)中,康定斯基用大量的黃色編織了一曲色彩的交響樂。在《藝術(shù)中的精神》中,他將黃色比作“刺耳的號(hào)聲”,而在《圣經(jīng)》的語境中,正是號(hào)聲宣布了最后審判的降臨。

受到通神學(xué)以及其俄羅斯根基的影響,康定斯基在繪畫中透露出神秘性與精神性,形式與色彩似乎一直服從于這種表達(dá),而不曾將其掩蓋。在圍繞抽象的論述中,他始終將形式與“內(nèi)在驅(qū)力”以及由此引發(fā)的心靈激蕩聯(lián)系在一起。在康定斯基看來,只有超越對(duì)自然物象的再現(xiàn),才有可能達(dá)到精神上的超越,并獲得抽離于物質(zhì)主義的現(xiàn)實(shí)、接近廣袤宇宙的某種感受。

形式與生命

1914年,第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā),康定斯基從穆瑙輾轉(zhuǎn)回到了家鄉(xiāng)莫斯科。在那里,他與俄羅斯前衛(wèi)主義相遇,并認(rèn)識(shí)了第二任妻子尼娜·德·安德烈耶夫斯基。在這一時(shí)期,他的創(chuàng)作越發(fā)從抒情抽象走向更為理性的幾何語言。在展覽中,作品《灰色之中》顯示了藝術(shù)家在創(chuàng)作中的轉(zhuǎn)折,畫中的物象認(rèn)可辨別,但更多的力量來自構(gòu)圖與形式本身。康定斯基總結(jié)道,這幅畫是“對(duì)我那段戲劇性人生的再現(xiàn)。”之后,他便進(jìn)入輪廓更加分明的幾何抽象創(chuàng)作中。

瓦西里·康定斯基,《灰色之中》,1919年,布面油畫,129 x 176厘米

不過,即便從外在上看具有相似性,但是康定斯基與構(gòu)成主義藝術(shù)家在對(duì)于抽象的理解上有著根本上的不同,他指出“一個(gè)藝術(shù)家運(yùn)用‘抽象’方法,并不意味著這個(gè)藝術(shù)家就是‘抽象’藝術(shù)家……正如這世界上有很多呆板的三角形,世界上也有很多呆板的公雞、馬和吉他……沒有內(nèi)容的形式不是手,而是一只充滿了空氣的空手套。”

正如與印象派等其他藝術(shù)運(yùn)動(dòng)和流派的分別,康定斯基也與俄羅斯構(gòu)成主義的藝術(shù)家們分道揚(yáng)鑣。而比過去更為糟糕的是,除了藝術(shù)上的孤獨(dú),他還面臨著政治和經(jīng)濟(jì)上的雙重困境:不僅受不到物質(zhì)上的支持,還遭到左翼藝術(shù)家與西歐當(dāng)局的“夾擊”。1921年,康定斯基回到了德國(guó),并在第二年前往包豪斯學(xué)院任教。

1922年,康定斯基為柏林“無評(píng)委藝術(shù)展”設(shè)計(jì)了一組虛擬門庭壁畫,此次展覽正是以復(fù)原壁畫為中心。置身于原比例還原的“門庭”中,或許能夠理解康定斯基自己在沃洛格達(dá)所體驗(yàn)到的那種“走入畫中”的感覺。繪畫成為了一種讓人沉浸其中的環(huán)境。也正是在這組壁畫中,沮喪低迷的康定斯基再一次用自由形式表達(dá)出對(duì)于藝術(shù)的綜合性理解,與包豪斯學(xué)院的觀點(diǎn)不謀而合。

包豪斯試圖將建筑、雕塑、繪畫等納入一個(gè)形式當(dāng)中,而康定斯基則提出了“大藝術(shù)”的觀點(diǎn),即將音樂動(dòng)作、圖畫動(dòng)作以及身體動(dòng)作結(jié)合在一起,形成“精神的動(dòng)作”。他越來越多地借鑒于音樂,調(diào)用自己聽覺與視覺的聯(lián)覺能力,為繪畫制定“原則”。他說,“色彩是琴鍵,眼睛是琴錘,而心靈則是鋼琴的琴弦。畫家則是彈琴的手指,引發(fā)心靈的震顫。”

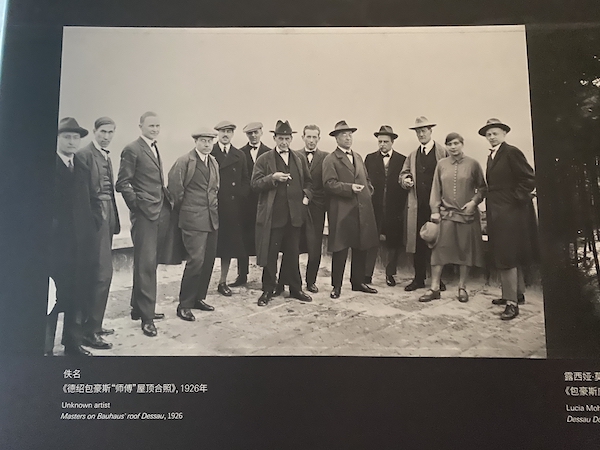

德紹包豪斯“師傅”屋頂合照 1926

1926年,康定斯基出版《點(diǎn)線面》一書,提出了點(diǎn)和線在不同狀態(tài)下所具有的聲音,以及不同的點(diǎn)線組合產(chǎn)生的“合奏”,并多次將平面藝術(shù)與舞蹈、建筑、音樂等聯(lián)系在一起。他將點(diǎn)這本書也是他在包豪斯學(xué)院所教授內(nèi)容的集成。在課程中,他提出了色彩以及點(diǎn)線面各個(gè)元素所能產(chǎn)生的心理效果。

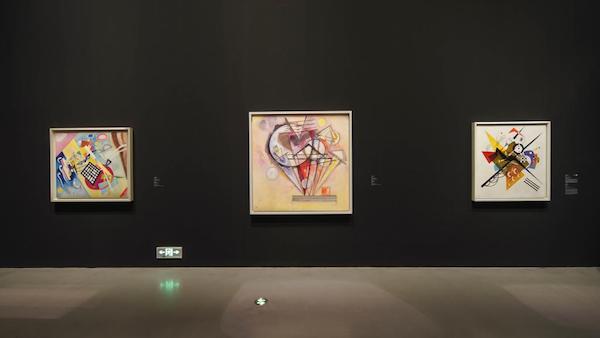

在展覽中,作品《白色之上II》(1923)集中呈現(xiàn)了康定斯基在點(diǎn)線面、基本顏色和形狀之間視覺交互上的研究。這幅畫的構(gòu)圖圍繞兩條明顯的黑色對(duì)角線展開,康定斯基在包豪斯期間經(jīng)常用硬朗的交叉對(duì)角線進(jìn)行構(gòu)圖,形成動(dòng)感的畫面體系,線條穿過空間,并與其他色彩元素相互作用,朝白色的背景蔓延。康定斯基將白色視為深沉的寂靜,穩(wěn)定的冷色調(diào)中插入了運(yùn)動(dòng)的暖色調(diào),作品表達(dá)了一種新的通用語言。

瓦西里·康定斯基,《白色之上II》,1923年,布面油畫,105 × 98厘米,1976年由尼娜·康定斯基女士捐贈(zèng),蓬皮杜中心,巴黎,法國(guó)國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館-工業(yè)設(shè)計(jì)

另一幅同樣出名的作品《黃-紅-藍(lán)》展現(xiàn)了康定斯基對(duì)于色彩與形式進(jìn)行的理論探索的成果。在這幅兩米長(zhǎng)的油畫上,康定斯基用顏料和畫筆譜寫了他的交響曲。他將“點(diǎn)”與音符相比,將線視為不同樂器的聲線,將戲劇的沖突和張力蘊(yùn)含于平面的形式組合里。在他的腦海中,色彩與音樂相通,于是,你或許聽到或看到了刺耳尖銳的黃,大提琴般深邃和內(nèi)斂的藍(lán),以及高亢明朗的紅,它們?cè)诰€條與形狀中跳動(dòng)著,發(fā)出通向心靈的聲音。

1933年,包豪斯學(xué)院受到納粹迫害而停辦,康定斯基和妻子逃往巴黎,直到1944年去世為止,一直居住在那里。在這個(gè)創(chuàng)作與生命的最后階段,康定斯基對(duì)于色彩和形式嚴(yán)謹(jǐn)而近乎苛刻的構(gòu)成開始變得舒緩,在那些原本被精確的設(shè)計(jì)所統(tǒng)治的地方,出現(xiàn)了有趣的自然元素與生物體。柔軟的形狀和無以名狀的生物形態(tài)漂浮在單色背景上,透露著生命的神秘。

在展覽的尾聲,康定斯基畫中浮現(xiàn)出的生物形式透露出強(qiáng)大的生命力。作品《有序堆積》(1938)中,彩色的圖形像是漫游在宇宙當(dāng)中。這是藝術(shù)家送給妻子的復(fù)活節(jié)禮物,讓人聯(lián)想到嵌有寶石等裝飾的彩蛋。而在《作曲IX》(又譯《構(gòu)成IX》)中,輕盈的彩色條紋背景上,一個(gè)由生物形式與幾何形狀交織而成的幻境正在浮現(xiàn)。

瓦西里·康定斯基,《作曲IX》,1936年,布面油畫,113.5 x 195厘米,1939年由國(guó)家購(gòu)藏,署名,1939年,蓬皮杜中心,巴黎,法國(guó)國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館-工業(yè)設(shè)計(jì)中心.jpg

事實(shí)上,康定斯基的晚年并不富裕,物資的匱乏與戰(zhàn)亂的侵?jǐn)_如同噪音一般包圍著他,但與之相反的是,他的畫變得越發(fā)明亮而讓人感到愉悅。對(duì)于某些物象形式的回歸并不意味著藝術(shù)家在追求秩序上開始倦怠,而是他對(duì)于生命本身不曾停止的表達(dá)。在《點(diǎn)線面》的最后,他寫道,“世間萬象,雜亂無序。構(gòu)成的規(guī)則讓其有章可循。”康定斯基在他的“構(gòu)成”里獲得了生命的平靜,而在今天,這些畫作依然邀請(qǐng)人們走入其中,去獲得與嘈雜的現(xiàn)實(shí)相對(duì)抗的力量。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司