- +1

“2021書院文化論壇”:書院與藝術,如何活在當下

傳統文化在當代意味著什么?中國藝術精神與當下生活的關系是什么?在當下的現代生活中,文化與藝術可以扮演哪些重要的角色?

地處贛南的贛州歷史曾有不少書院,如濂溪書院為宋理學家周敦頤通判虔州(即贛州)時,程顥、程頤兄弟從其受學,影響極大。結合中國書院文化與藝術的實踐研究,“春生宋城”2021書院文化生活論壇4月24日在江西贛州舉行。酈波、余世存、徐天進等文化藝術界專家學者齊聚贛州,就書院文化、中國藝術精神和當代生活的關系等進行了研討交流,與會者認為,傳統文化的復興并不應僅僅是形式,而應以“鮮活”的方式回歸當下的生活之中。

2021書院文化生活論壇開幕式

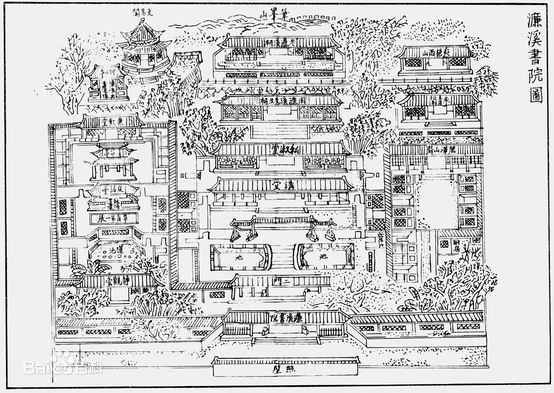

位于江西贛州城南的濂溪書院圖,宋理學家周敦頤通判虔州(即贛州)時,程顥、程頤兄弟從其受學,后人因建祠于贛江之東以為紀念。

曾侯乙墓的發現與“文化的種子”

知名作家、傳統文化傳播者余世存講述了一個古墓的故事。他是湖北隨州人,1978年他所在的村莊發現了一座極其有名的古墓——曾侯乙墓,后來出土了著名的曾侯乙墓編鐘。

考古人員當年清理曾侯乙編鐘現場

他說,那時自己應該是小學三四年級,“古墓有很多古老的文字,我們當地的人都不認識,但是聽說有一個人可能認得,那個人叫郭沫若。他在北京,有可能中央要派他坐飛機過來幫我們認這個字。這個事情,對當年的我們這些孩子構成了一個神秘的刺激。產生了巨大和莫名的向往,這也是我后來為什么會選擇到北京讀書這條路的一個原因。”

余世存說,“一個古墓挖掘打開了我的一個世界。那么,你的日常生活中有沒有文化的種子?有沒有這么一個文化符號?它真的能影響到一個孩子,讓他覺得文化是有力量有魅力的。”“所以文而化之,就是在你的日常生活經驗當中有沒有文化,有沒有這種文化海量的東西,比如說一個曾侯乙墓的編鐘,這么一個文化符號,就會影響到一個孩子,讓他覺得文化是有力量的有魅力的”

他認為,“書院中國”以文化人格的身份出現在了贛州的一個新區,是給蓉江新區奠定了一個很好的文化基礎。當文化可以演變成一個社會的風俗,變成一個社會、社區有認同感有歸屬感的一個力量,應該是深深的、牢牢的嵌入到這塊土地上。

2021書院文化生活論壇現場

遺產一直是活的,看文化的人得要“活”起來

“就考古來說,比如,在浙江余姚井頭山遺址,手里摸到的東西就是8000年前,再往后走一點,到了6000年到了河姆渡文化,然后到上林湖越窯考古遺址,有唐代的遺存,再往回臨安走一走宋代的御街,你有了這種感受以后,你在一個很有限的時間體會到巨大的時空,它不是一個虛幻與虛擬,而是一個真實的世界。”知名考古學家、北京大學考古文博學院教授徐天進在論壇發言中說。

“現在有很流行的一句口號,叫‘讓文化遺產活起來’。我覺得遺產一直是活的,沒活起來的是人。我想,書院恰恰是讓人活起來的最好的一個道場。”“哪天我們的人活起來了,就能看懂博物館,看懂美術館,看懂四書五經了。贛州的喜鄰社區書院,正是在讓贛州的市民活起來,星星之火可以燎原。”他說,在未來的時間里,也許我們今天看不起眼的書院,為我們的民族復興,我們的文化復興,會起到不可限量的作用。

2021書院文化生活論壇現場的筆會活動

中華民居雜志社主編姜志燕也非常認同書院的教育職能。她說,在古代的傳統社會,書院起的就是 “為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”的這樣一個功能。

可以說,古代掌控天下的精英,大多是從書院里走出來的。我們的城市經過了40多年的高速發展,我們走得太快了。她說,“當我們走得太快,把靈魂落在后面,需要等一等的時候,書院可能是一個盛放靈魂特別好的空間。”

歷史人文名跡眾多的贛州贛江之濱

從《喪亂帖》等作品,看藝術精神的本質

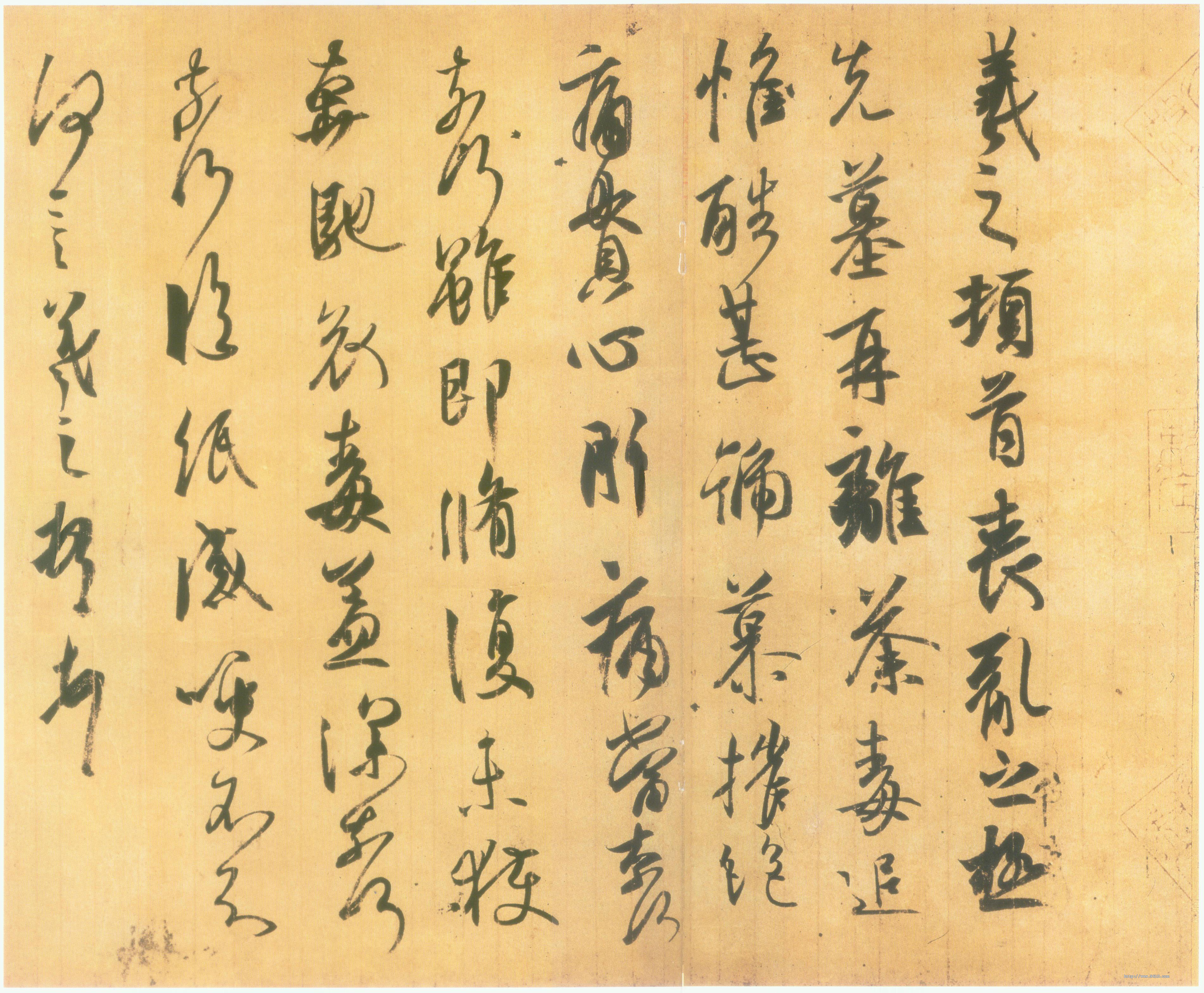

《澎湃新聞》藝術主編顧村言說:“贛州是客家先民從中原南遷的主要地區,我們在論壇前參觀了贛江邊的郁孤臺,讀到宋代辛棄疾抗金的名句‘青山遮不住,畢竟東流去’,可以體會到一種強烈的民族自信心,又有一種巨大的時空穿越感,因為這讓我想起胡人亂華導致漢人南遷的不少史事,比如說記載五胡亂華時王羲之描述先墓遭到荼毒的《喪亂帖》,王羲之寫此紙時,起初還算正襟危坐,但卻筆筆可見沉郁,愈到后面,筆畫愈入草境,書至‘荼毒’,肝腸已斷,字與字之間也終于模糊一切界限,歸入草書的一片神機,家國之恨,人生大悲,在一點一畫間讓人可以一一觸摸。”

王羲之《喪亂帖》( 唐摹本)

“什么叫藝術?什么叫藝術精神?藝術是可以凝聚并呈現、寄托人的情感,進入你的生活、助力你的人生。”顧村言說,“藝術,也是一種生活的態度,是一種情感的投射。藝術的核心,就是得做真正的自己,真正地展現自己的內心。‘修辭立其誠’,真正的藝術應該是真誠的,無論是書法,視覺藝術,文學語言藝術,或者是現在的光電多媒體藝術等等,本質上也都是人心的一個映射。傳統文化并不是死的,經典記錄著歷代的人心,傳統流傳至今,有變,也有不變,所謂‘宇宙在乎手,萬化生乎身’,應該把最生動、最活潑、最心性的那一方面傳承下來,這才是重要的,有揚有棄。這一個就是‘生’,另一個就是‘活’。”

2021書院文化生活論壇現場

藝術家、書畫家王林海說,關注中國藝術精神,就可以去看書法作品里的一根線,“大家注意,這根線要做到什么?這根線是一個古法,它是骨肉精血氣神,要把你的生命的整個信息,都投入到這個線里面去,“就像書法,你要能把這個字變成你自己的形象。我們看一個字,看功力、學養氣質、境界,要一塊了解。藝術就是一個無中生有的東西,是一種大美的顯現。中國人把藝術跟生命緊密結合,還要能如實地呈現。文化生活的生活,是有具體形式的,中國的形式非常多。但你得有修復之心,你得能受打擊承擔起來。”

書院文化,能夠改變社會

知名文化學者、南京師范大學文學院教授、江寧織造博物館館長酈波,是王陽明先生的信徒,論壇開始前,他鄭重祭拜了陽明先生的雕塑,還為本次論壇撰寫一聯:“春生宋城春如醉,夢在書院夢自甜”。

2021書院文化論壇中的“春生”展覽現場

2021書院文化生活現場

酈波在發言中表示,書院作為古代文化的傳播平臺,歷來是和社會生活密切相關的。

他說,宋代時,全中國共有書院700余所,而江西就獨擁224所。著名的心學家王陽明和贛州也有不解之緣。陽明先生主政南贛四年,破流寇,擒寧王,頒布《南贛鄉約》安民教化,提出至為重要的“致良知”理念,成就立功、立德、立言“文治武功”的一生。最后,于公元1529年1月9日,病逝于贛州附近,并留下“此心光明,亦復何言” 的遺言。“王陽明一生踐行知行合一,他在贛州郁孤臺下建起濂溪書院,傳播陽明心學。陽明先生親自在書院講學,聽課的學子人山人海,院子里站不下,墻頭、樹上都爬著人。當時的書院,是真正改變社會的。陽明先生通過書院聯系書院,影響力不斷輻射,他的理念價值觀,深深滲入到了當地人們的生活。”

論壇中,北京市書院中國文化發展基金會發起人李亞鵬先生講起了他傳播書院文化的初心。他說,在十四五歲的時候,第一次見臺灣地區來大陸探親的外公,外公曾說了八個字“此心光明,亦復何言” ,正是因為探求這八個字的含義,讓年幼的他,對傳統文化萌生了巨大的興趣。

書院,是精神的也是物質的

2021書院文化生活論壇 李亞鵬(右)發言

李亞鵬說,書院,是其存在的歷史時期中當下社會里最先進的和最與時俱進的文化傳播平臺,寄托了人們對美好人生的向往,人們對藝術發展的渴望和對美的追求,這個是不變的,而表現形式是一定在變化的。比如我們并不倡導在今天的書院穿漢服,就像我們不能想像在宋代的書院里穿漢服或在明代的書院里穿宋服一樣。

“在清朝末年,中國已經有4700家書院。那個時候,中國最早在民間教授英文、地理、天文的,也是書院。 那時候的書院,我理解它有兩大功能,第一個教育,第二個是百姓文化生活的一個平臺。比如民俗文化,二十四節氣,甚至指導老百姓婚喪嫁娶,它的功能非常重要的,是老百姓的一個文化生活倡導平臺。”

他說,“到了今天,除了文化性之外,我們要考慮的是書院文化對公眾、對老百姓的接觸度。我們著力想恢復的功能應該是基于生活, 我們可能有一部分的教育,但是以生活為主,要引導、迎合著人們對于美好生活的向往。”

2021書院文化生活論壇 戲曲表演

2021書院文化生活論壇 古琴演奏

“春生”人文博物展

贛州喜鄰社區書院

本次活動同時也呈現了一場互動沉浸式的人文雅集,讓與會嘉賓更直觀、更多元地感受到四季與時節中的美學和中國文化生活的魅力。知名古琴演奏家、廣陵琴派傳人楊春薇輕撫古琴,一曲《流水》,讓人有悠遠之思;實驗音樂家歡慶用踏歌吟唱的方式表現《竹枝詞》,營造出古樸、自然的鄉野意境。“春生”人文博物展則以陶淵明《桃花源記》為故事線索,設置了“生機·微雨眾卉新”、“生長·耕種從此始”、“生活·逍遙良辰會”等場景。

據了解,本次“春生宋城”2021書院文化生活論壇由北京市書院中國文化發展基金會與江西省旅游集團文旅產業投資發展公司、北京中書培雅文化發展公司及贛州蓉江新區產業招商局聯合舉辦。 按照計劃,書院中國基金會在贛州蓉江新區與喜鄰社區書院將持續開展社區公益文化活動,為社區居提供包含每年一場論壇、每月一場雅集以及每周兩次公益課程在內的系統性公益文化服務。

(本文部分圖片由北京市書院中國文化發展基金會提供)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司