- +1

瑯琊王氏風(fēng)云起,顏氏家族赴國難:“瑯琊”傳統(tǒng)基因有多強(qiáng)?

原創(chuàng) 鐵騎如風(fēng) 國家人文歷史

本 文 約 7800 字

閱 讀 需 要 20 min

六年前的一部紅遍大江南北的古裝劇《瑯琊榜》,讓很多觀眾知道了歐陽修筆下“瑯琊”這個地方。不過,此瑯琊(安徽滁州瑯琊區(qū))非彼瑯琊(山東臨沂市),山東的“瑯琊”那可是地如其名,不但風(fēng)景優(yōu)美,還盛產(chǎn)道德如“瑯”(似珠的玉石)般潔白,才華如“琊”(似玉的骨頭)般珍貴之人。

現(xiàn)在就讓我們一起,走進(jìn)這個人杰地靈的小城。

山東臨沂瑯琊園內(nèi)。攝影/xu19790114,來源/圖蟲創(chuàng)意

東夷之邦瑯琊國

一談到中華文明的源頭,我們會不假思索地想到炎黃部落。炎帝和黃帝部落主要活動在今陜西渭河流域和山西、河北的黃河流域。而今天的山東地區(qū),在當(dāng)時活躍著東夷部落,在長江流域則生活著苗蠻部落。東夷部落、苗蠻部落與炎黃部落同為新石器時代的部落文明,免不了要產(chǎn)生交集的。

新石器時代華夏部落分布。來源/網(wǎng)絡(luò)

東“夷”指來自東方的部落,不是后來中原王朝對少數(shù)民族的貶稱。東夷部落的勢力從山東地區(qū)擴(kuò)展到河南東部、江蘇北部、安徽東北部、河北南部及遼東半島等廣大地區(qū)。苗蠻部落生活的范圍也很廣大,從河南南部到湖南地區(qū)都有分布,而早前脫離炎帝部落的蚩尤部落,在北進(jìn)中原后的涿鹿之戰(zhàn)中被炎黃部打敗。隨后,炎黃部繼續(xù)東進(jìn),將東夷部也融合進(jìn)去,逐漸形成華夏族的初始形態(tài)。

東夷人的部落也是按姓氏劃分,為風(fēng)、姜、嬴、姚。姜子牙的齊國和伯禽的魯國,就分封在山東地區(qū),進(jìn)而形成了孔孟之道產(chǎn)生的土壤。

西周的分封。來源/網(wǎng)絡(luò)

最早以“瑯琊”命名的行政地名,并不在今天的臨沂地區(qū),而是青島市黃島區(qū)(原膠南縣)境內(nèi)的瑯琊鎮(zhèn),越王勾踐以這里的“瑯琊山”之名設(shè)立瑯琊縣,之后又因這里爭霸中原的地理位置和優(yōu)良的港口條件,從會稽遷都到這里。

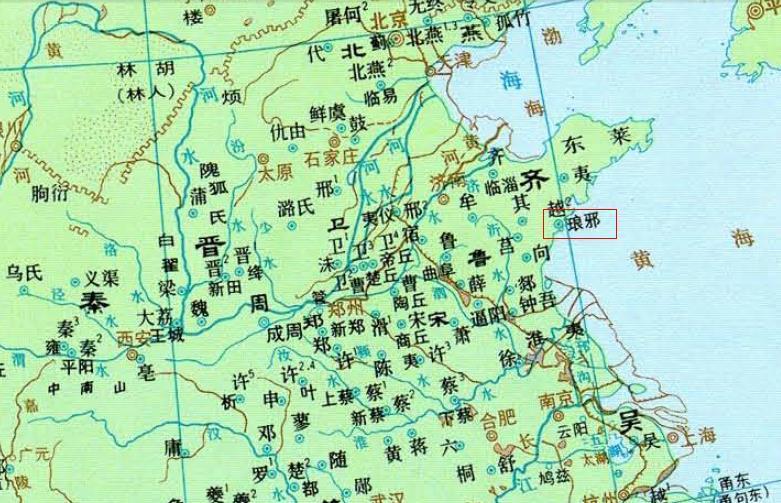

春秋時期的瑯琊城。來源/譚其驤《中國歷史地圖集》

戰(zhàn)國末期,越國被楚國攻破,之后成為秦朝郡縣。瑯琊城被秦始皇設(shè)置為瑯琊郡下屬的瑯琊縣,接受秦朝兩代皇帝的多次巡游。西漢初年,閩越國、甌越國等小國重新復(fù)國,但瑯琊郡的建置一直延續(xù)到西漢末年,治所從瑯琊縣遷到了東武(今山東諸城)。

漢代瑯琊郡。來源/譚其驤《中國歷史地圖集》

東漢光武帝劉秀鑒于瑯琊古城被地震損壞,以莒縣(今山東莒縣城陽鎮(zhèn))為都城建立新的瑯琊國,封自己的兒子劉京為瑯琊王。漢章帝時期,劉京在政治旋渦中為保全自己的瑯琊國,將國都莒縣連同其他幾個富庶之縣讓出,交換了東海郡的開陽縣(今臨沂市區(qū))、臨沂縣(今沂南縣),并以開陽為新國都,這是臨沂正式成為 “瑯琊”開端。

瑯琊國在東漢末年被廢除,在西晉時期重設(shè),最后到宋武帝時徹底廢除。“瑯琊”之名一直沿用到隋唐,隨后被沂州、臨沂等名稱取代。這也反映了臨沂地區(qū)兩千年來政治區(qū)劃的變動頻繁。

回顧歷史,瑯琊國繼承了春秋百家的思想文化精華,歷代瑯琊王也秉承孝廉國策教化人心,將封國治理得有聲有色。后來攪動天下的幾個世家大族正是從東漢瑯琊國發(fā)跡的。

諸葛氏出自山東瑯琊。來源/94版《三國演義》截圖

瑯琊諸葛氏的始祖諸葛豐,在西漢元帝時擔(dān)任司隸校尉和光祿大夫。其后裔諸葛珪擔(dān)任泰山郡丞,諸葛玄擔(dān)任豫章太守。東漢到三國是諸葛氏成為世家大族的發(fā)展期。

諸葛玄這一支“虎頭蛇尾”,其長子諸葛瑾是東吳重臣,長孫諸葛恪成為權(quán)臣后,因政治斗爭失敗而導(dǎo)致家族誅滅;次子是大名鼎鼎的蜀漢丞相諸葛亮,而諸葛瞻等后代卻在蜀漢滅國之際全部罹難;幼子諸葛均跟隨諸葛亮在蜀漢做官,其后代雖有史料記載姓名,但情況為何不得而知。

諸葛誕這一支則要幸運(yùn)得多,雖然諸葛誕本人因掀起淮南三叛被司馬昭所殺,但子孫得以保全,在晉代發(fā)展為可以與瑯琊王氏媲美的大族。

圖 /瑯琊諸葛氏世系

瑯琊顏氏可以追溯到孔子的弟子顏回和更早的顏友,但顏回并不是瑯琊人,是他的23代世孫顏盛將家族搬遷到瑯琊國。顏盛在東漢末年擔(dān)任過青徐二州的刺史,奠定了顏氏發(fā)展的基礎(chǔ)。其曾孫顏含隨晉元帝衣冠南渡,帶著顏氏一門做了南朝二百年的官。梁陳之際,顏之儀和顏之推兩兄弟回到北朝,顏之推一支在唐代聲名顯赫,為國家立下大功。

瑯琊顏氏族譜(部分)。來源/網(wǎng)絡(luò)

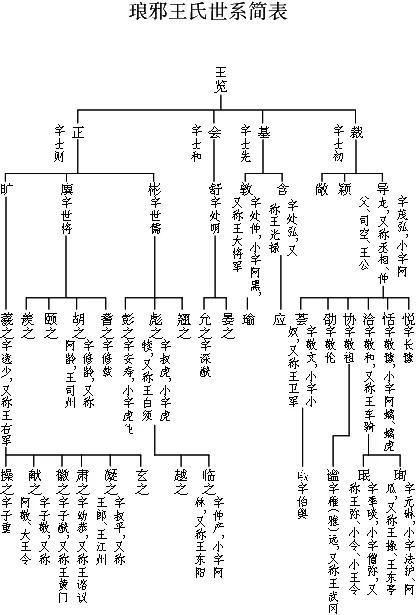

至于瑯琊王氏,是瑯琊名人最多、地位最高、最具權(quán)勢和影響力的士族。它的始祖是西漢時期的王吉,其孫王遵被光武帝劉秀任命為太中大夫。王氏傳到東漢末年,出現(xiàn)了兩位載入史冊的大孝子——王祥和王覽,王祥為繼母臥冰求鯉、王覽為兄爭飲毒酒。也正是在這樣的家風(fēng)傳承下,王氏在魏晉時期漸居高位,成為顯赫一時的世家大族。

瑯琊王氏世系。來源/網(wǎng)絡(luò)

除了這些世家大族外,臨沂也出了許多歷史文化名人,如儒學(xué)大家曾子,秦國大將蒙恬,“算圣”劉洪,甲午戰(zhàn)爭時期的民族英雄左寶貴等,他們的存在,使得瑯琊真正擔(dān)得起人杰地靈的評價。

王與司馬共天下

司馬家能篡魏建晉,不是因?yàn)樗抉R家的勢力大,而是以司馬家為代表的士族在當(dāng)時的能量超越了皇家的權(quán)勢。因此,司馬炎在建立晉朝時,就是處在皇家與士族分享權(quán)力的狀態(tài)。兩晉時期,瑯琊王氏是勢力最大的士族之一,長期把持晉朝廷的國家大權(quán),與司馬氏的皇家勢力形成了一種權(quán)力平衡的態(tài)勢,因而當(dāng)時人有云“王與馬(司馬),共天下”。

但是王家同曹魏時的司馬家一樣,只是當(dāng)時世家大族的代表和縮影,并不能等同于全部士族,因而“王與馬,共天下”在今天看來,指的是世家大族和皇室共同治理天下的政治格局。史學(xué)界有一個更貼切的詞語——門閥政治。

東晉時期,勢力最大的門閥除了瑯琊王氏外,還有陳郡謝氏、高平郗氏、譙郡桓氏和潁川庾氏。

魏晉士族分布。來源/網(wǎng)絡(luò)

晉武帝司馬炎鑒于曹魏被西晉篡奪的先例,分封了幾十個同姓王在全國各地,以防止其他士族仿效自家故事。瑯琊國也因此重新設(shè)立,首任瑯琊王為司馬懿的九子司馬倫。

然而,司馬炎的尺度沒有把握好,權(quán)力膨脹的司馬各王在司馬炎死后,掀起了“八王之亂”,導(dǎo)致中原空虛。漢化的匈奴人劉淵趁機(jī)起兵反叛,其建立的漢趙政權(quán)最終攻破洛陽和長安,先后俘虜晉懷帝和晉愍帝,滅亡了西晉政權(quán)。

瑯琊王司馬睿同王覽的孫子、時任東海王司馬越參軍的王導(dǎo)交情深厚,王導(dǎo)成為司馬睿的首席智囊,多次給他出謀劃策。在北方八王之亂時,司馬睿聽從王導(dǎo)的建議,過長江到建鄴城(今南京市),相當(dāng)于另立了一個小朝廷。而王導(dǎo)的堂兄王敦被任命為揚(yáng)州刺史。助推王導(dǎo)和王敦政治地位的是它們的族兄、西晉尚書令王衍,在晉武帝年間被奉為當(dāng)時士族的代表。

大批北方士族南渡江東,而司馬睿這個旁支宗室的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如趙王司馬倫、東海王司馬越。是王導(dǎo)和王敦兄弟,以自己瑯琊士族的號召力,吸引了大批南渡士族和江東士族匯聚在司馬睿的小朝廷身邊,幫助司馬睿以晉王身份建立了東晉政權(quán),并在次年正式稱帝。

東晉元帝司馬睿(276-323)

當(dāng)時的東晉政權(quán)內(nèi)憂外患。北有前趙、后趙這兩個強(qiáng)大的少數(shù)民族政權(quán),西部是掌控川蜀地區(qū)的成漢政權(quán),自己應(yīng)驗(yàn)了當(dāng)年東吳末帝孫皓的話,成了東吳版的晉朝,內(nèi)部還有眾多士族矛盾和農(nóng)民起義威脅。

王氏家族在此時算是一心一意輔佐東晉朝廷治理內(nèi)政,北御強(qiáng)敵。

王導(dǎo)畫像

司馬睿很感激王導(dǎo)的貢獻(xiàn),將其視為自己的蕭何,登基時一定要讓王導(dǎo)坐在自己的御床上,共同接受百官朝賀。此后,王導(dǎo)先后受封驃騎大將軍、司空、錄尚書事等中樞要職,掌管東晉朝政。王敦成為大將軍和荊州刺史,平定了南方一些叛亂而掌握東晉軍權(quán),以防備北方的后趙政權(quán)。王氏兄弟掌握政軍大權(quán),王氏家族與司馬皇族和其他世家聯(lián)姻,朝野上下一大半官員都是王家的“關(guān)系戶”,“王與馬,共天下”的局面正式形成。

司馬睿在擔(dān)任瑯琊王時,對士族的態(tài)度很友好,瑯琊士族的諸葛氏和顏氏也很擁護(hù)他,為東晉的建立和維持出了大力。諸葛恢協(xié)助司馬睿建立東晉朝廷,深受器重,在擔(dān)任中書令時政績卓著,還曾受托孤之重。其兄諸葛頤曾擔(dān)任瑯琊王司馬昱的國相,曾和王導(dǎo)討論族姓的高低,王導(dǎo)說:“人家都說王、葛,不說葛、王。”諸葛恢說:“不說馬驢,而說驢馬,難道驢比馬強(qiáng)嗎?”諸葛氏雖然勢力不及王氏,但是諸葛恢能夠和王導(dǎo)戲論這樣的話,也能夠說明此時諸葛氏也是相當(dāng)有實(shí)力的士族。而顏氏家族的顏含是同王導(dǎo)一起跟隨司馬睿過江的輔臣,先后擔(dān)任過吳郡太守和侍中等要職,主張與王導(dǎo)不謀而合。顏氏在建康的顏家巷,訴說著顏家為東晉和南朝服務(wù)百年的故事。

然而好景不長,司馬睿感到王氏家族在朝廷勢力太大,開始重用自己的親信劉隗等人,讓他們出鎮(zhèn)北部的合肥、淮陰等邊鎮(zhèn),防范王敦的勢力。而王敦也越來越囂張跋扈,對皇帝不信任自己、疏遠(yuǎn)王導(dǎo)的行為產(chǎn)生憤怒,雙方的矛盾逐漸激化。

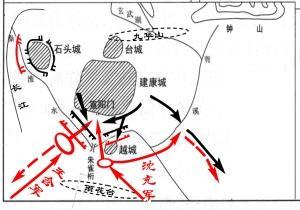

王敦一度想直接兵進(jìn)國都,但當(dāng)時有北伐名將祖逖,不敢輕舉妄動。公元321年,祖逖去世,東晉沒有能制約王敦的大將。322年,王敦以誅殺奸臣劉隗、清君側(cè)的名義起兵反叛,而劉隗進(jìn)言司馬睿族誅王氏族人,司馬睿沒有聽從。司馬睿本想親征王敦,卻因士族大多站在王敦一邊,拿王敦毫無辦法。最終王敦攻入建康,殺掉了司馬睿的一干親信,劉隗則北逃后趙石勒處。司馬睿只能看著王敦?fù)?dān)任丞相架空自己,最后氣死了自己。

王導(dǎo)出于家族利益的考慮,默認(rèn)了王敦掌控朝政的行為,但當(dāng)王敦表露出篡位的野心時,他堅決反對并與王敦努力劃清界限。他深知如果繼續(xù)和王敦合作,一旦失敗王家將萬劫不復(fù),所以必須堅決站在皇帝身邊。晉明帝司馬紹即位后,王導(dǎo)和一些王氏官員開始與王敦作對,與朝中重臣溫嶠等人一起,輔佐皇帝平定王敦之亂。

東晉平王敦之亂示意圖

這里有一個著名的典故。王導(dǎo)在王敦殺進(jìn)建康之前,為了防止王氏族人被誅,每天帶著二十多個子侄到臺閣前向司馬睿請罪。王導(dǎo)的好友、時任護(hù)軍將軍的周顗正要進(jìn)宮,王導(dǎo)向他請求在司馬睿面前替王家求情。周顗上奏司馬睿闡明王導(dǎo)的忠誠,求得了司馬睿對王導(dǎo)的諒解,可是在王導(dǎo)面前卻故意說自己要誅殺叛賊,讓王導(dǎo)對周顗產(chǎn)生誤解和怨恨。待到王敦掌控朝政時,王導(dǎo)默許了王敦殺掉周顗的行為。待到王導(dǎo)看到周顗向司馬睿求情的奏章,才明白自己鬧了一個無可挽回的烏龍,哭泣自悔道:“我不殺伯仁(周顗字伯仁),伯仁卻因我而死。”

王家雖然鬧出了王敦之亂,但對東晉朝廷還是功大于過。王導(dǎo)盡力勸誡皇帝削減魏晉時期興起的奢靡浮華之風(fēng),堅持做大晉忠臣和各大士族之間的潤滑劑。

反觀隨后掌權(quán)的庾亮代表的外戚庾氏家族就明顯不足了,北伐中原接連失地,直到桓溫崛起,桓家成了新的掌控東晉大權(quán)的士族。

東晉后期,以謝安和謝玄為代表的謝氏家族,因打贏淝水之戰(zhàn)和北伐戰(zhàn)功,成為東晉和南朝時與王家并列顯赫的士族。劉禹錫的“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”,就是對“王謝”兩大家族地位的一種文學(xué)渲染。

書法卓絕氣節(jié)甚

瑯琊士族除了政治家,也出了三位最著名的書法家,即王羲之、王獻(xiàn)之和顏真卿。

王羲之是王曠的兒子、王導(dǎo)和王廙的侄輩。王廙書畫水平時稱“江左第一”,晉明帝司馬紹都是他的學(xué)生。而王羲之的書法就是由這兩位長輩啟蒙的。但王羲之不滿足于向長輩學(xué)習(xí),而是取百家之精華,鐘繇、張芝、衛(wèi)鑠等書法大家的作品都被他參照學(xué)習(xí),進(jìn)而謀求超越。他天資優(yōu)秀而又勤勉刻苦,練習(xí)書法時洗毛筆的墨水都染了一大缸,終得“書圣”之名。

王羲之畫像

王羲之的封神之戰(zhàn)是蘭亭集會。公元353年,會稽郡山陰之蘭亭(今浙江紹興西南部)舉辦了一場修禊集會。后來名動天下的謝安、謝萬等名士都參與了此次集會(“群賢畢至,少長咸集”),而王羲之帶著王獻(xiàn)之等幾個兒子參會。在會上,40多位名士做了37首詩文,并且合并到了本次詩文總結(jié)的《蘭亭集》當(dāng)中。而王羲之一出手就把全場給鎮(zhèn)住了,他“微醉之中,振筆直遂”,揮毫潑墨寫下了一篇《蘭亭集序》。這篇序不僅體現(xiàn)了當(dāng)時行書的巔峰水平,還表露了積極入世的情懷和深刻的人生哲理。

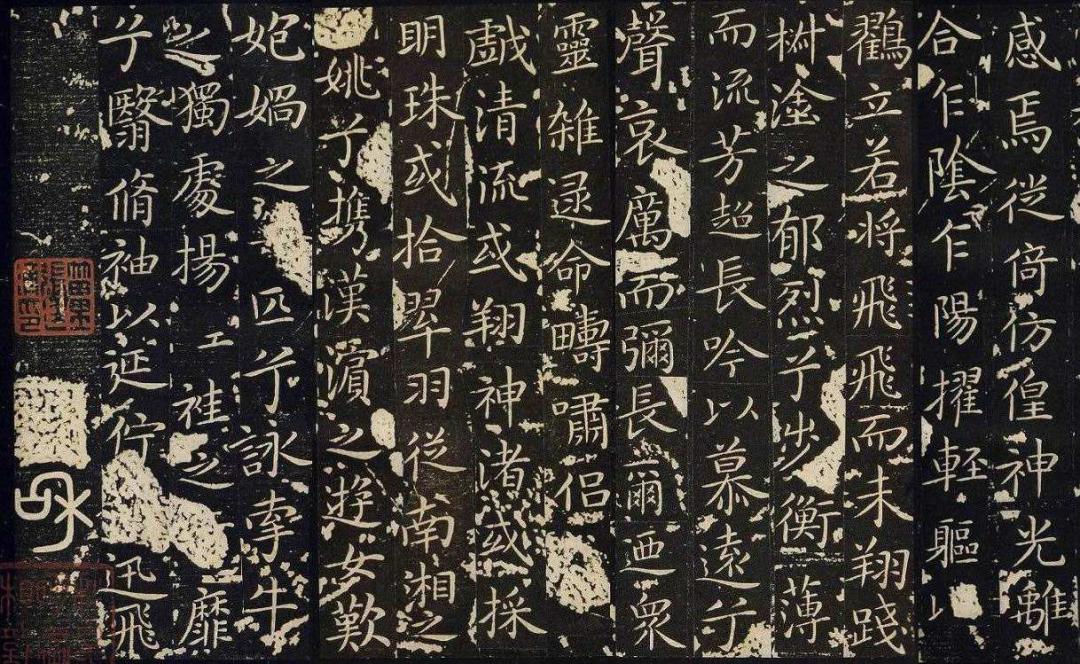

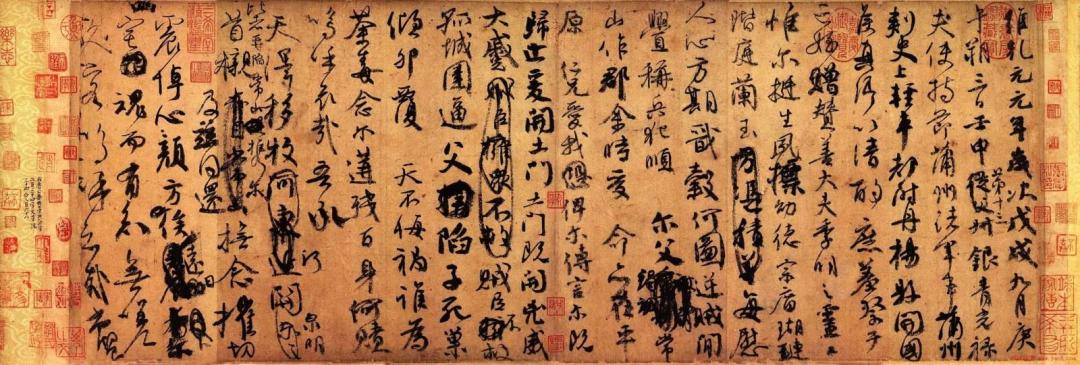

這部 “天下第一行書”的榜樣力量是非常強(qiáng)大的。同為瑯琊士族出身的顏真卿作為唐代書法家的杰出代表,以《蘭亭集序》為模范寫出了“天下第二行書”——《祭侄文稿》。

宋代文學(xué)家蘇軾曾長期學(xué)習(xí)《蘭亭集序》的寫法,創(chuàng)作出了“天下第三行書”——《黃州寒食詩帖》。

天下第二和第三都是學(xué)習(xí)第一而成。唐宋時期的其他著名文學(xué)家和書法家,如柳公權(quán)、黃庭堅、米芾、趙孟頫等人都是王羲之的粉絲,其中米芾更是王的骨灰粉,收藏了十幾本《蘭亭集序》的摹本。

(唐)褚遂良《蘭亭集序》摹本

俗話說青出于藍(lán)而勝于藍(lán),在王羲之的標(biāo)桿作用下,他的幾個兒子也紛紛開啟書法生涯,如王凝之擅長草隸書,王操之擅長正行書,王煥之擅長行草書,都各有所長。但真正能夠達(dá)到與其父齊名境界的,只有一個“小圣”——王獻(xiàn)之。

王獻(xiàn)之小時候練字聚精會神。有一次,王羲之想要考察兒子寫字專注度如何,于是悄悄走到他背后,想一把抽掉他寫字的筆。沒想到王獻(xiàn)之握筆非常緊,沒被抽掉。王羲之非常欣慰地說:“此兒后當(dāng)復(fù)有大名。”到了王獻(xiàn)之十幾歲時,覺得自己書法大有長進(jìn),認(rèn)為再練個幾年就可以出師了,于是向父母“表功”,結(jié)果遭遇父親一瓢冷水:你寫字的筆把門前那十八口大缸水都染黑了再說吧!

經(jīng)過更加勤奮的練習(xí)和鉆研,王獻(xiàn)之從專師其父到兼采張芝等書法家之長,最終形成了自己的風(fēng)格,特別是草書和楷書已經(jīng)不亞于其父。他的楷書代表作《洛神賦十三行》仿寫曹植的《洛神賦》,同《蘭亭集序》一樣為柳公權(quán)等書法家所推崇和模仿,但是原本失傳,只留下賈似道等后人刻在石刻上的摹本。除了書法外,他的畫作也很有名,如曾在東晉權(quán)臣桓溫的扇子上題寫時,將誤沾的墨跡順手改為“黑馬母牛”之作,為時人引為美談。

《洛神賦十三行》摹本

王家父子的書法成就,不僅是他們個人的天分和努力所致,更是瑯琊傳統(tǒng)文化傳承和發(fā)揚(yáng)的結(jié)果。王羲之憑借門蔭擔(dān)任過會稽太守、江州刺史和右軍將軍(因此有“王右軍”之名),為王敦和王導(dǎo)賞識。王獻(xiàn)之被謝安看重,擔(dān)任過吳興太守和中書令。二人都擔(dān)任過相當(dāng)?shù)匚坏墓俾殻苍羞^恢復(fù)山河的志向,但是東晉紛亂的政局讓他們心灰意冷,最終回歸到了詩文和書畫技藝。

瑯琊顏氏一族傳承到唐代,已達(dá)到鼎盛時期。顏之推總結(jié)顏氏千百年來的家風(fēng)文化后,撰寫了《顏氏家訓(xùn)》,給后輩立下了忠君報國、誠實(shí)守信、言行遵禮、學(xué)以致用等訓(xùn)誡。在這份古代最具有代表性的家訓(xùn)影響下,顏氏族人恪守訓(xùn)誡,遵循正道,以致人才輩出,其中顏杲卿、顏真卿等人在玄宗朝成為掌握一方實(shí)權(quán)的行政長官。

顏氏家訓(xùn)

顏氏家族也是書畫技藝高超且代代傳承。顏家多有類似“二王”這種父子相連的書法家,如顏騰之與其子顏炳之在南朝以擅長書法聞名,而顏家書法的集大成者就是顏真卿。他的筆法遒勁有力,筆觸間凜然有盛唐氣象,尤以楷書見稱。“天下第二行書”自不必說,《顏勤禮碑》等碑文在書法界評價很高,而且與二王不同,留下了許多真跡存于今。

顏勤禮碑

漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。天寶十四載(755年),盛唐的鶯歌燕舞中,東北方向的安祿山和史思明叛軍如一道驚雷,“安史之亂”爆發(fā)。當(dāng)時顏真卿和堂兄顏杲卿在安祿山所管轄的平原郡和常山郡擔(dān)任太守,原本和安祿山關(guān)系還不錯,得知安祿山反叛后,第一時間策劃并實(shí)施平叛方略。顏杲卿設(shè)計斬殺土門縣(今陜西富平)的叛將,并傳檄河北各郡縣共同平叛,顏真卿在平原郡也斬殺了叛將以響應(yīng)行動,二人組織自己治下的唐軍和義軍試圖攔截叛軍。

安史之亂形勢圖

安史叛軍的兵鋒熾盛,連下河北數(shù)州縣。到了常山郡,顏杲卿率全程軍民奮力抵抗,卻因求援不成,城池最終陷落。安祿山責(zé)怪他為何不跟隨自己造反,顏杲卿義正詞嚴(yán)怒斥對方,稱自己世代為唐朝忠臣,永遠(yuǎn)信守忠義。安祿山一氣之下讓人割下顏杲卿的舌頭并凌遲,顏杲卿罵不絕口而死,他的兒子顏季明、顏誕、侄子顏詡以及袁履謙都被殘忍殺害。顏杲卿一家的忠義之舉被肅宗追贈為太子太保,以“忠節(jié)”二字作為謚號,表彰他的功績。

顏杲卿(692-756)

顏真卿聽聞消息,悲憤中寫下了《祭侄文稿》,紀(jì)念顏杲卿父子鎮(zhèn)守常山、不屈赴死的英雄事跡。顏真卿在悲痛之余,繼續(xù)和河北叛軍周旋,并在唐肅宗于靈武即位后,放棄了剩余郡縣,轉(zhuǎn)移到唐肅宗的新朝廷,輔助唐肅宗繼續(xù)平叛。

待到唐軍收復(fù)長安和洛陽兩京后,顏真卿因剛直的性格被朝中權(quán)臣厭惡和打擊,轉(zhuǎn)任南方各州刺史和荊南節(jié)度使等職務(wù),調(diào)離了抗擊安史叛軍的第一線。

《祭侄文稿》

安史之亂雖然平定,但藩鎮(zhèn)割據(jù)的局面已經(jīng)形成,各地節(jié)度使時不時都要掀起反叛。顏真卿在唐德宗李適年間已經(jīng)擔(dān)任尚書級別的“京官”,但是因得罪權(quán)相而屢遭排擠。建中四年(783年),淮西節(jié)度副使李希烈反叛并攻陷汝州,盧杞趁機(jī)向皇帝進(jìn)言讓他前往勸降李希烈。

顏真卿明知此行兇多吉少,但仍舊選擇前行。

顏真卿畫像

李希烈先是讓手下擺出一副要?dú)⑷说臉幼樱{顏真卿跟隨自己反叛,可是顏真卿什么大場面沒見過,絲毫不懼。李希烈忌憚顏真卿四朝元老的聲望,只能先安頓他的飲食起居,日夜派人以高官厚祿勸降他,可是顏真卿以堂兄顏杲卿為榜樣,拒不屈從。李希烈將顏真卿關(guān)進(jìn)牢房,顏真卿深知自己基本沒有脫險的希望,便留下遺言和遺物。之后,李希烈僭越稱帝,招致朝廷大舉討伐。眼看要兵敗,李希烈終于沒了耐心,讓人縊殺了顏真卿。顏真卿終究還是跟隨堂兄,為國家大義壯烈赴死。

顏真卿、顏杲卿用實(shí)際行動遵循著《顏氏家訓(xùn)》。他們不僅為顏氏一族樹立了典范,更為后世的中華兒女所銘記。

沂蒙精神照古今

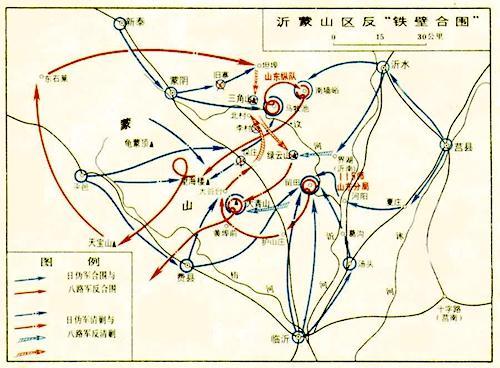

“瑯琊”不僅在古代是風(fēng)水寶地,在近現(xiàn)代依舊閃耀著獨(dú)特光芒。抗日戰(zhàn)爭時期,以臨沂地區(qū)為主體的沂蒙山區(qū),是當(dāng)時中國共產(chǎn)黨的四大根據(jù)地之一,是中共山東第一區(qū)(大魯南區(qū))黨委所轄區(qū)域的主體部分,是山東紅色革命的核心地區(qū)。八路軍在此讓日軍付出了慘重代價,“中國抗日第一村”淵子崖村村民和沂蒙紅嫂抗擊日寇侵略的事跡至今在沂蒙地區(qū)傳唱。

沂蒙山區(qū)反掃蕩形勢

解放戰(zhàn)爭時期,沂蒙山區(qū)420萬人中有120萬人參戰(zhàn)支前,其中20萬人參軍入伍,10萬軍民血灑疆場,可謂是英烈之鄉(xiāng)。沂蒙六姐妹在山東萊蕪戰(zhàn)役和后來的淮海戰(zhàn)役中,充分調(diào)動全村人民制作和提供支前物資。陳毅元帥在回憶沂蒙山區(qū)轉(zhuǎn)戰(zhàn)的歲月時感嘆:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人。他們用小米供養(yǎng)了革命,用小車把革命推過了長江!”

沂蒙六姐妹

社會主義建設(shè)時期,臨沂厲家寨鄉(xiāng)黨支部書記厲月坤,為了改變當(dāng)?shù)厮殿l發(fā)的惡劣條件,帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾發(fā)起了治山治水的攻堅戰(zhàn),鑿嶺平溝、填河改道,硬是將1180塊小地整成了“三合一”標(biāo)準(zhǔn)梯田,得到毛澤東“愚公移山,改造中國”的高度評價。另一個建設(shè)模范是臨沂九間棚村,村民們在村支書劉加坤的帶領(lǐng)下,架電修路、整地栽樹、修葺水利,大大改善了全村的生產(chǎn)和生活條件。進(jìn)入21世紀(jì)后,九間棚村又掀起了工業(yè)辦廠的創(chuàng)業(yè)潮,將金銀花產(chǎn)業(yè)打造成特色品牌,帶動全村工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值不斷翻番,提前奔入了小康狀態(tài)。

山東臨沂沂蒙地區(qū)的梯田。攝影/渺渺kan世界,來源/圖蟲創(chuàng)意

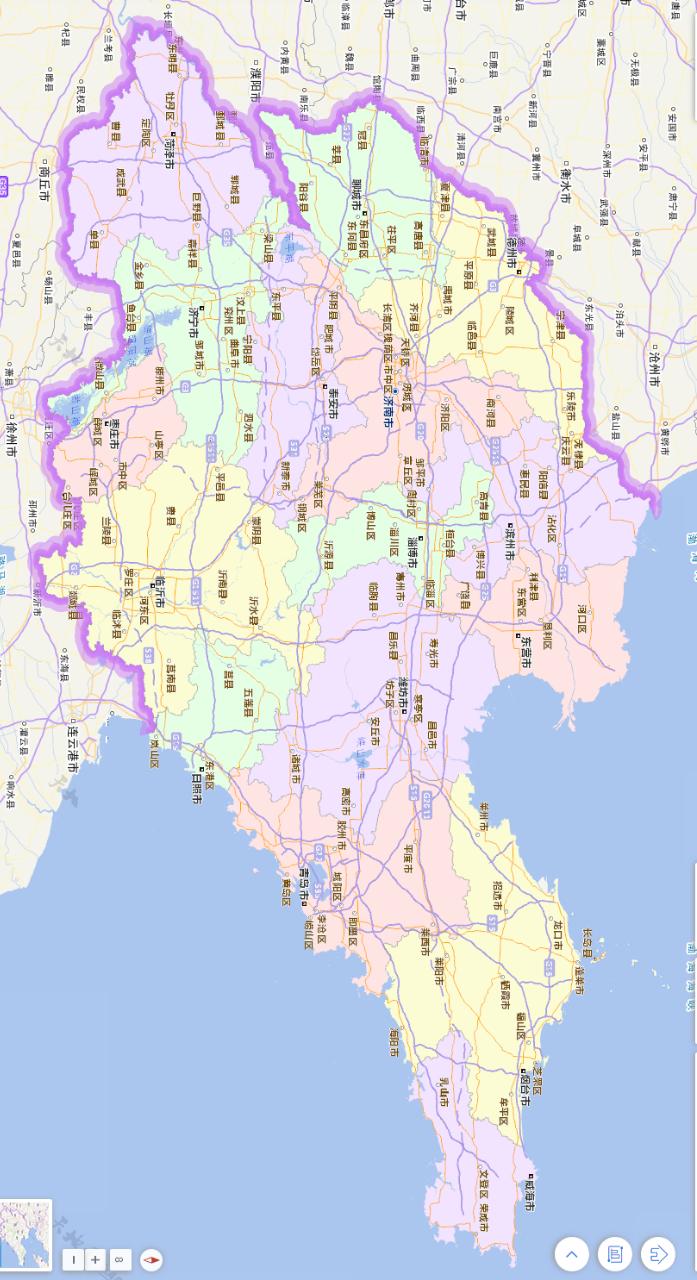

正是因?yàn)橛腥绱藘?yōu)秀的人民,臨沂才能在經(jīng)濟(jì)上不斷保持迅猛發(fā)展的勢頭。2019年,臨沂市的GDP達(dá)到4600億元,在擁有濟(jì)南、青島、煙臺等情況下還能排在全省第五。值得一提的是,原本屬于臨沂管轄的日照地區(qū)獨(dú)立建市后,臨沂不再是一個沿海城市,你再和臨沂人提起古代瑯琊,他們可能就會露出尷尬而不失禮貌的微笑了。

現(xiàn)在山東臨沂和日照位置。來源/山東·天地圖

無論是古代,還是現(xiàn)代;無論是古之瑯琊,還是今之臨沂,這片土地為中華民族留下的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和精神品質(zhì),穿越時空傳承至今。

愿燦爛的沂蒙精神之光,能夠繼續(xù)照耀“瑯琊”的未來。

山東臨沂市蘭山區(qū)祊河大橋。攝影/xu19790114,來源/圖蟲創(chuàng)意

END

作

者丨鐵騎如風(fēng)

編輯 | 詹茜卉

校對 | 古月

排版 | 于嘉夫

*本文系“國家人文歷史”獨(dú)家稿件,歡迎讀者轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈。

原標(biāo)題:《瑯琊王氏風(fēng)云起,顏氏家族赴國難:“瑯琊”的傳統(tǒng)基因有多強(qiáng)大?》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司