- +1

讀書與人生一樣,不過就是“括號”

又到了一年一度的世界讀書日,有人在號召讀書,有人在響應號召讀書,有人在提問讀書是為了什么,有人在回答讀書不為了什么。其實,書不過是人類的語言書寫成的文字實體,書中記錄的無非就是人的只言片語。

海德格爾說,“我們——人類——是一場交談”。

那么書就是作者跟世人的交談,讀書就是跟作者的交談,書讓交談可以跨越空間、穿透時間。交談的關鍵又在于話語,但人的話語是如此之粗糙,可能連思想的一半都難以呈現,人類能夠通過話語交流,這簡直就是個奇跡。

在一本關于美學的書中,有這樣一段話——

“我極為珍視的藝術中的崇高的東西,如我開始就說過的,真正是不可言傳的,也就是一種對大多數人來說是不可解釋的,而對于所有真正的藝術鑒賞家來說又都是極為重要的東西。我把它叫做和諧的規則性。它表現的是觸動心靈或是令人激動的統一、激昂的協調或一致,不僅在四肢與每一部分本身的關系上。同時,崇高的東西也在各部分的無限多樣性上表現出來,而且其中每一個部分都服從各不相同的任務。因而每一個人體和衣褶的總體趨勢也應當符合或適應既定的任務。簡言之,這時思想的鮮明性與一致性的真正顯現,不論對面部和身體,還是對身體的姿態,莫不如此。”

這段話是話語特點的一種極致呈現,敘述者先是說了什么,然后又用后面的話語不斷地抵消前面,前面剛剛清晰的意義圖景又被消解了,隨著話語的結束,一切似乎都被表達了,一切又好像什么都沒說,只留下空的聲音。

比如“我開始說過”,卻又是“不可言傳”,“不在某一種關系里”,卻又在“無限多樣性”上表現出來,“思想的鮮明性”又能跟“一致性”在一起顯現。這里構筑了很多矛盾,在矛盾中試探著話語的出路和空間,最終形成了一段讓人覺得很有道理,卻又不知道理在哪兒的話。

這仿佛像是康德的三分法,從一邊,到另一邊,在將兩者綜合,又如黑格爾的否定之否定,在不斷地辯證運動中,意義自我呈現了出來。

這就是語言最本質的特點,語言本身并不能表達什么,它仿佛畫了一個括號——( ),先前的話語畫出了一邊,后來的話語又畫出一邊,而真正的內容不在話語中,只在這個括號中的空白里。

或者,表達也可能是一個反括號——) (,前言后語在背離,但仍舊制造了一個可以讓人有想象,并自認為可以理解的意義空白,這個空白需要人的邏輯、思維和想象力來填充。

這也就不難理解,為什么在意義的世界里,這么多二元對立——感性與理性、普遍與特殊、顯現與隱藏,乃至陰陽、男女,這一切當然有其存在的現實依據,但本質上,無非就是括號的兩端,只有在畫出這個界限之后,我們才可以在其中理解內涵。

就像我們剛剛拿起望遠鏡的一瞬間,一切東西都拉進,稍稍晃動就失去焦點,也無法對看到的東西進行定義。只有當我們穩定住望遠鏡,并在其中確認范圍,最終才會對我們原本熟悉但又沒有這么近距離觀察的東西進行內心的成像。

語言也不過如此,它仿佛是一個望遠鏡,可以讓人一窺思維的世界。但思維是如此的蕪雜,如此的變動不居,以至于任何一個試圖確切描述某一刻的思維的努力最終都會化為泡影。所以我們能做的事情,不過就是用語言劃定一個思維的范圍,期待著人類具有一些共通的理解能力,可以在這個( )中看出他人思想的一些端倪。

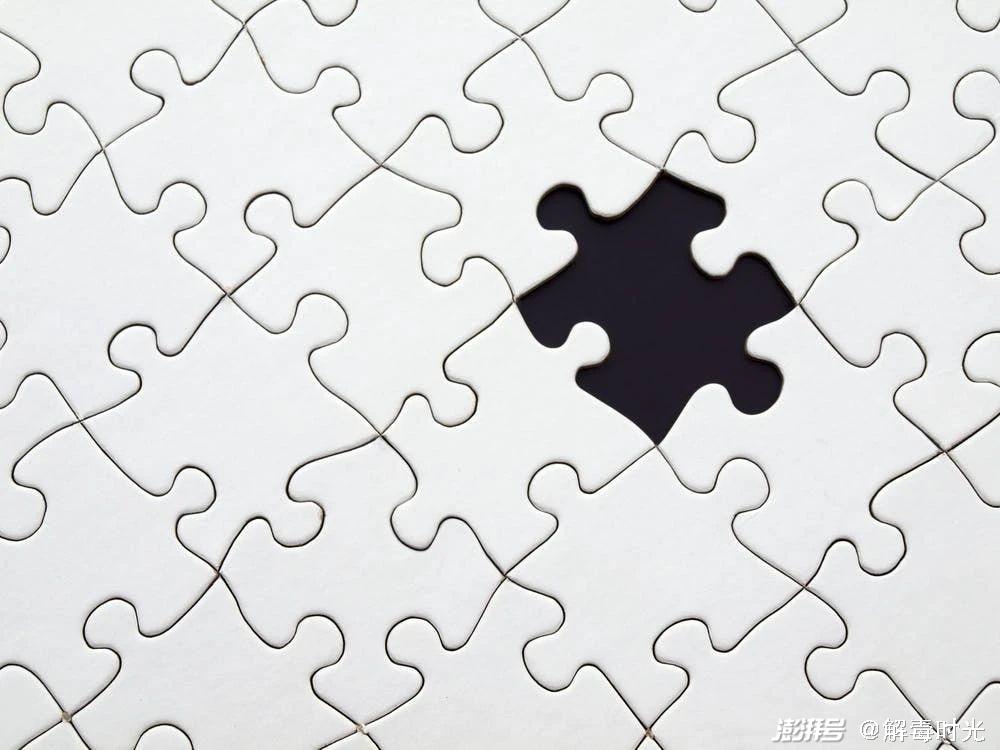

這樣來說,一段對話就是一個( ),一本書也是一個( ),一段關系同樣是一個( ),甚至人生,也不過就是生與死構成的這個( ),白色是生的寂靜,黑色是死的寂寞,黑與白,生與死,就是( )所表達的一切了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司