- +1

文科生和理科生哪個更適合治理國家?

原創 熊掌 循跡曉講 收錄于話題#民國往事10個

|循跡曉講·用文化給生活另一種可能

|作者:熊掌

|配圖/排版/校對:循跡小編

|全文約4500字 閱讀需要12分鐘

|本文首發于循跡曉講 未經授權 不得轉載

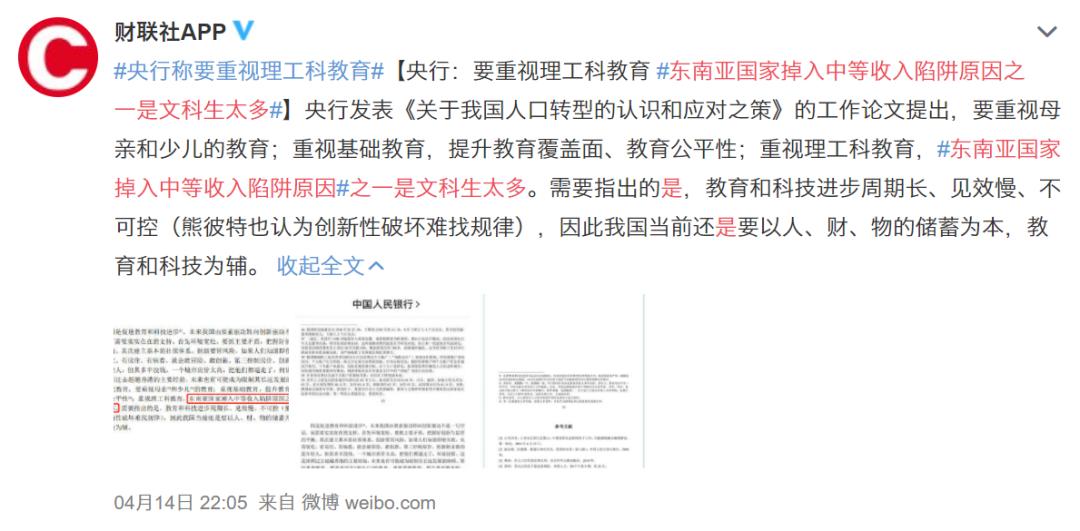

近來,某權威機構論文中的“國家文科生太多容易落入中等收入陷阱”的論點引發了網上熱議,加上之前有關于領導人是理科出身好還是文科出身好的討論,讓文理之爭再一次走上了前臺,吸引了大眾的目光。

|圖1:某權威機構發表的工作論文引起網絡熱議。圖2:當然,持類似“文科生亂/誤國”的普通人也廣泛存在,例如上圖中的這位讀者,不僅自覺的把自己帶入到社會管理者的思維模式中(比如:我完全贊成文科生參與治國···),還頤指氣使的充當他人的教師爺(比如:那我就花時間教教你···),不知道他是不是高級黑,完全可以花時間查查現在我國主要領導人到底是哪個學科出身,再說上面那些話也不遲。

贊同理科生治國的一派觀點認為:理科生的思維較有邏輯,容易以理性思維處理政治和經濟問題,文科生偏感性,對事物的判斷容易受情緒左右,所以理科出身的領導人更善于解決治國難題。

這樣的觀點不由讓人想起200多年前的法國激進派知識分子,他們有一個著名的觀點認為,僧侶們并沒有治理國家的能力,因為他們是依靠“上帝指引”而非事實本身來做判斷,是“愚人治國”,為了打破陳舊迂腐的“愚人治國”現狀,就必須打倒天主教權威,依托精密的政治理論和嚴謹的邏輯進行“理性治國”。

不可否認,在神學治國思想尚未褪去的18世紀,這種觀點有一定的進步意義。但就后來的歷史發展進程來看,進步知識分子們試圖砸爛一切舊的習慣法,企圖依靠邏輯和理性來設計法國未來前進道路的努力是失敗的,他們不但沒有搭建起理想中的理性治國社會,反而時常會出現較為極端的理想主義決策,讓法國在經濟上和政治上都蒙受了損失。

18和19世紀沒有出現特別明顯的文理科出身之爭,這時文理科的分界尚未完全分明。

|本杰明·富蘭克林是18世紀著名的兼有科學家身份的政治家

例如以雷雨天放風箏出名的美國著名科學家富蘭克林,同時也是有名的作家和記者。著名的法國化學家拉瓦錫其實不過只是將化學當愛好,他在大學里學習的是法律,并且一畢業就考取了律師資格。人們習慣于政治家擁有探險、寫作、科學實驗或是發明等業余技能,同時也能接受科學家發表一針見血的政治觀點。

這是一個博物學家大行其道的年代。

筆者以為,理科生治國的呼聲并非出現在發達資本主義國家,而是出現在那些開始接觸資本主義和西方科技的后進國家。

后進國家的人們看到封建農業國和先進工業國家之間巨大的經濟和軍事落差,很容易產生出“夸夸其談的儒生/僧侶/毛拉講的都沒用”、“科學技術才是決定國家實力的硬道理”的想法。

|康有為流亡美國芝加哥期間拍攝的照片

這樣的觀點在我國一度甚為流行,就連曾在百日維新中力主大清應該大力引進西方人文思想的思想家康有為,在辛亥革命前后改變了觀點,力主“發展科技勝于傳播思想”之說。

他主張就算中國已經“遍地盧梭、孟德斯鳩”,然而卻不學習理工技術,那么在和西方發生沖突時,“彼一言不遂,海陸軍畢至,攜一分時六百響之炮”,中國又用什么辦法來抵御呢?所以,后進國家的當務之急是“趕緊學習西方的先進科學技術,而不是坐談什么Democratic和Freedom”。

這種“文治不能救國、科學才能強國”的思想曾在19世紀末、20世紀初盛行一時。

甚至有一派觀點認為,依靠民主進行決策的歐洲主流政治理論已經不合時宜,主政者要依靠科學方法規劃治國思路,這個政治派系被人們稱作“科學治國”派或“科學家”派。

1877年,墨西哥軍閥波飛里奧·迪亞斯奪取了墨西哥政權,開始了其長達三十多年的獨裁生涯。為了重振墨西哥經濟,讓瀕臨破產的墨西哥政府富起來,迪亞斯啟用了一大批工商業專家充任政府高級官員,這批人大多信奉“科學治國”理論,希望在墨西哥建構一個依靠遵循自然規律、實行科學發展的理想社會。

科學家派剛上臺時,墨西哥政府面臨著重重困難,其中最主要的是振興資金不足,以及工農業全面落后歐洲的兩個難題。科學家派充分利用了其工商業背景和海外留學背景,大力引進外資進行經濟建設在墨西哥建立起蒸汽機為動力的近代工廠,各種先進技術也陸續被引入進來。墨西哥引進外資3000億比索,展開了大規模資本主義經濟建設。

|墨西哥銀圓,又叫做“墨銀”或“鷹洋”,據1910年的調查統計,當時中國所流通的外國銀元約有十一億枚,其中有三分之一是墨西哥鷹洋。

到了1910年,石油成為墨西哥的支柱產業,年產量超過1300萬桶。不僅如此,到了1911年,墨西哥已經成為世界第一大產銀國和第二大產銅國,建設鐵路24717公里,進出口順差高達8900萬比索。

各種現代化工業企業也陸續在各大城市里開辦起來,就在1911年,墨西哥一躍成為僅次美國的美洲經濟最發達的經濟體之一。

事實上,科學家派的發展成果離不開迪亞斯“鐵腕”手段的支持。

為了給科學家派的“洋務運動”打造一個穩定的社會環境,迪亞斯施展了種種強硬手段,他勾結地方軍閥,以剝削底層農民和小商人為代價,打造了從上到下的權力和金錢分肥體系,同時在治安混亂的農村組建行事殘暴的鄉村機動警察隊,以制造大量冤案為代價,保證了農村的基本治安。

在文化和新聞領域,迪亞斯大搞“胡蘿卜加大棒政策”,對敢于發表異議的知識分子無情打擊,而對合作的文化人進行收買。并且適時放松了政府對宗教的壓制政策,換取天主教團體對其鐵腕統治的默許。

結果,在迪亞斯統治早期,墨西哥社會比較安定,較少動亂和抗議事件發生,這也給科學家派開展經濟建設提供了有利條件。

|墨西哥獨裁者迪亞斯的科學家派政府信奉“科學治國”

一貫提倡理性思考的科學家派雖然對外資對經濟發展的作用和資本主義運作模式有比較清醒的認識,也注重機器大工業建設,科學家派政客的貪污腐敗也沒有那么嚴重,但擅長理性思考和技術分析的他們卻不擅長化解社會矛盾。

隨著墨西哥經濟的騰飛,貧富差距急劇拉大,人民對外資企業及政府部門拿走經濟發展的大多數利益感到非常憤怒。科學家派的成員雖然很少貪污,中下層官員卻是受賄貪污、苛剝聚斂無惡不作,對這些問題科學家派應對無能,但卻非常貪戀權力,拒絕有志于改革的新生力量進入政府。

終于在1911年,墨西哥爆發了聲勢浩大的農民起義運動,迪亞斯和他的科學家派政府被迫下野。

|迪亞斯的政府軍投降,革命軍進入華雷斯城。

如果說迪亞士的科學家派政府還不是原汁原味的理科生政府的話,那么蔣介石政府領導下的資源委員會就是一個真正包含了許多科技權威的治國機構了。

蔣介石在2.7清共、建立了一黨獨裁的統治后,也曾大力提倡“實業救國”、“專家治國”的政策,延請一批著名的科學家和工科出身的實業家擔任政府官員,準備大搞統制經濟,在全國實現資源和工業企業的統一規劃發展。

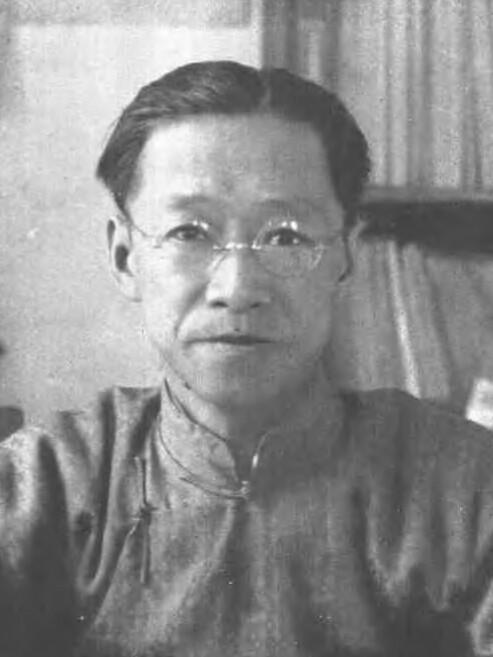

918事變后,蔣政府首先成立了國防設計委員會,以著名地質學家翁文灝為秘書長,經濟學家錢昌照為副秘書長,成立這個機構的目的是從“軍事、國際關系、教育文化、原料及制造、交通運輸、土地及糧食”等諸多方面設計國防發展方針,是一個跨部門、超政府的大權獨攬的機構。

1935年,該機構改稱中國政府資源委員會。

資源委員會里有一大批國內外知名的自然科學家,如著名的地質學家李四光、化學家范旭東、礦業專家孫越崎等,有許多委員在政府里擔任重要職務,人們甚至一度將蔣政府的班底直接稱為“資源委員會”內閣,可見這個機構的地位之重要。

資源委員會的實際運作效果是怎樣的呢?按照學者傅斯年的說法就是:

“……資源委員會號稱辦理一切重工業。這樣發達的國家資本,我們應該幾乎要成社會主義國家了,然而內容大大不然。糟得很多,效能二字談不到的更多。譬如兩路局,資源委員會等,你不能說他貪污。但無能和不合理的現象更普遍。推其原因,各種惡勢力支配著(自然不以孔宋為限),豪門把持著,于是乎大體上在紊亂著,荒唐著,僵凍著,腐敗著。惡勢力支配,便更滋養惡勢力,豪門把持,便是發展豪門,循環不已,照道理說,國家必糟。”

傅斯年或許有些冤枉資源委員會,資源委員會成立后的確是努力執行蔣介石制定的統制經濟政策,動用國家資金收購民營工業企業,并大力興辦工業礦業企業,在短短時間里建設了和并購了上百個近代化企業,這得益于資源委員會內部有一批理工背景的技術專家。

資源委員會之所以會產生低效、混亂、腐敗等諸多問題,除了宋子文等權勢人物的作祟之外,最主要的原因還是統制經濟本身的特點造成的。

|國民政府資源委員會秘書長翁文灝是我國著名地質學家

而統制經濟弊端暴露的最徹底例子,恰好是最為貫徹理科生治國理念的蘇聯。

蘇聯由于貫徹統制經濟的需要,傾向于選擇理科出身的領導人。在老一輩革命家出身的領導人相繼退休后, 下一代多半都出身于理工科。

如勃烈日涅夫是彼得羅夫斯克冶金學院熱力工程學畢業,蘇聯部長會議主席柯西金畢業于紡織學校,長期擔任紡織廠廠長。安德羅波夫是工人出身,有在造船廠工作的經歷。蘇共中央委員利加喬夫出身航空工程師。其他領導人也多數是具有工程技術背景的專業官僚。

不僅僅是蘇共高層領導人,蘇聯從中央各部委的領導人到具體的地方負責人也大多具有理工科背景,按照蘇聯領導人的設想,這批思考具有邏輯性、做事一板一眼的官僚和專家,是最適合各步驟需要緊密配合、每個生產環節都受到嚴格控制的計劃經濟體系的。

| 康托羅維奇的線性規劃理論一度被看成是經濟學的“未來之光”

蘇聯的計劃經濟體系在當時看起來更是完美無缺的,其核心是蘇聯科學技術委員會成員康托羅維奇依靠資源最優分配理論推導的一系列公式和原則,該理論曾于1975年獲得諾貝爾經濟學獎,在當時經濟學家看來,資源最優分配理論就是法國理性治國派、墨西哥科學家派苦苦追尋的終極治國方案。

依靠該理論和高超的數學水平,蘇聯政府能將經濟計劃制作的異常龐大而精密,一份典型的五年經濟計劃包括七章、60000個獨立標題,需要標定數萬種商品的價格、成本和生產計劃,編制幾萬種商品的平衡表,圍繞這些平衡表制定投資計劃、財政預算、進出口目標和勞動力分配指標。

這份計劃制定出來以后就交給多數由理科出身的40多個部、280個管理總局和400多個地方管理局的官僚們去一絲不茍的執行。

這套科學計劃體系的運行是相當穩健的,一直到上世紀80年代,蘇聯每年仍然能夠達到4~5%的GDP年增長率。但一切只是看上去很美而已。

因為,科學計劃體系根本無法應付瞬息萬變的市場需求,無效和低效的生產日積月累,讓蘇聯的民用經濟部門不堪重負,在各種完美的指標背后,是長期短缺的日常消費品市場和質量低劣的民用產品,蘇聯老百姓往往不得不為了一些性能很差的商品大排長龍。

由于缺乏經濟激勵,導致全社會層面生產積極性和創新積極性缺乏,蘇聯強大的科技實力面臨無以為繼的局面,到80年代中后期,蘇聯不但在民用品技術上全面落于下風,就連重點投資的軍工領域也在和西方國家的競爭中漸漸顯露出頹勢,這不能不說是計劃經濟扼殺國民生產積極性和創造力所造成的。

|列奧尼德·康托羅維奇。前蘇聯著名經濟學家,蘇聯著名經濟學家 。前蘇聯科學院院士 。前蘇聯國家科學技術委員會國民經濟管理研究所經濟問題研究主任。

在全面計劃經濟體制下制造了許多科學計劃難以估算到的腐敗和尋租空間。企業的工作重心不是發展生產,革新技術,而是跑部委,批條子,要指標。工人熱衷通過各種辦法占公家便宜,將多余的產品流入黑市,形成規模龐大卻不再計劃控制內的地下市場。

因此,蘇聯式的經濟體系運行時間越長,這些弊端就暴露的越明顯。

由于長期違反市場經濟規律,蘇聯企業競爭力嚴重下滑,其經濟體系最后不得不依賴于幾種操作程序簡單、容易集中管控的出口物資來維持。而一旦國際市場出現較大波動,蘇聯的經濟就會瀕臨崩潰。這是蘇聯最終解體的深層經濟原因。

當然,我們不能簡單的將計劃經濟和理科出身的領導人捆綁在一起。有許多文科出身的領導人也同樣熱衷大搞計劃經濟。

例如印度歷屆總理中的大多數都是文科生出身,卻極為熱衷計劃經濟體制,為龐大的印度經濟體設置了一套極為僵化死板的運行模式,讓印度經濟長期處于混亂和停滯的狀態。

筆者認為,政治人物的教育背景和其治國理政能力并無明顯聯系。不論是什么背景出身的政治家,只要做到實事求是、尊重客觀經濟規律、扎實推進法制建設、確保私營企業的自由發展空間,就不難做到社會穩定和經濟繁榮的“兩開花”。

(END)

原標題:《文科生和理科生哪個更適合治理國家? | 循跡曉講》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司