- +1

近百件工筆花鳥立體呈現陳之佛創作之路

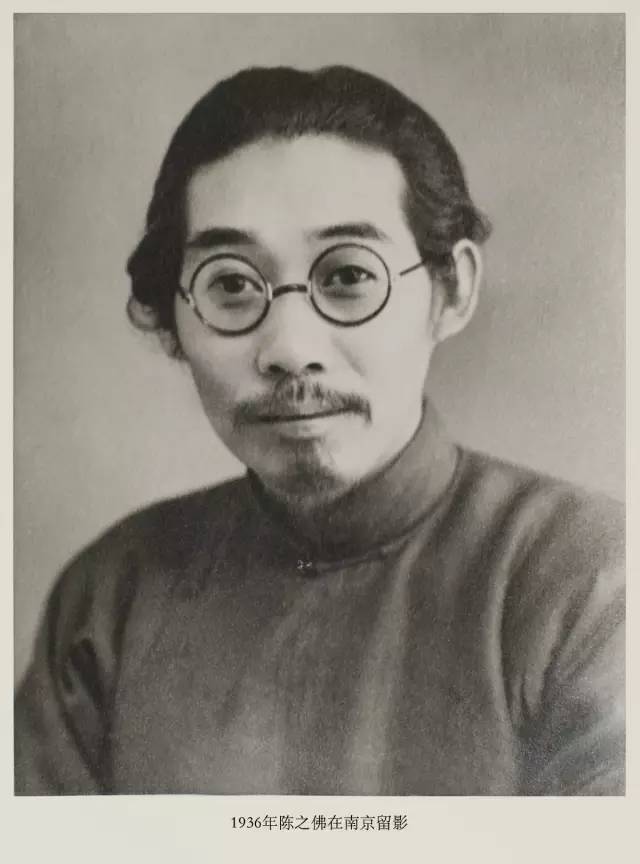

陳之佛(1896-1962),原名紹本,又名子偉、杰,號雪翁,浙江省慈溪市人,我國著名工筆畫家,也是工藝美術的先驅、美術理論家和美術教育家。

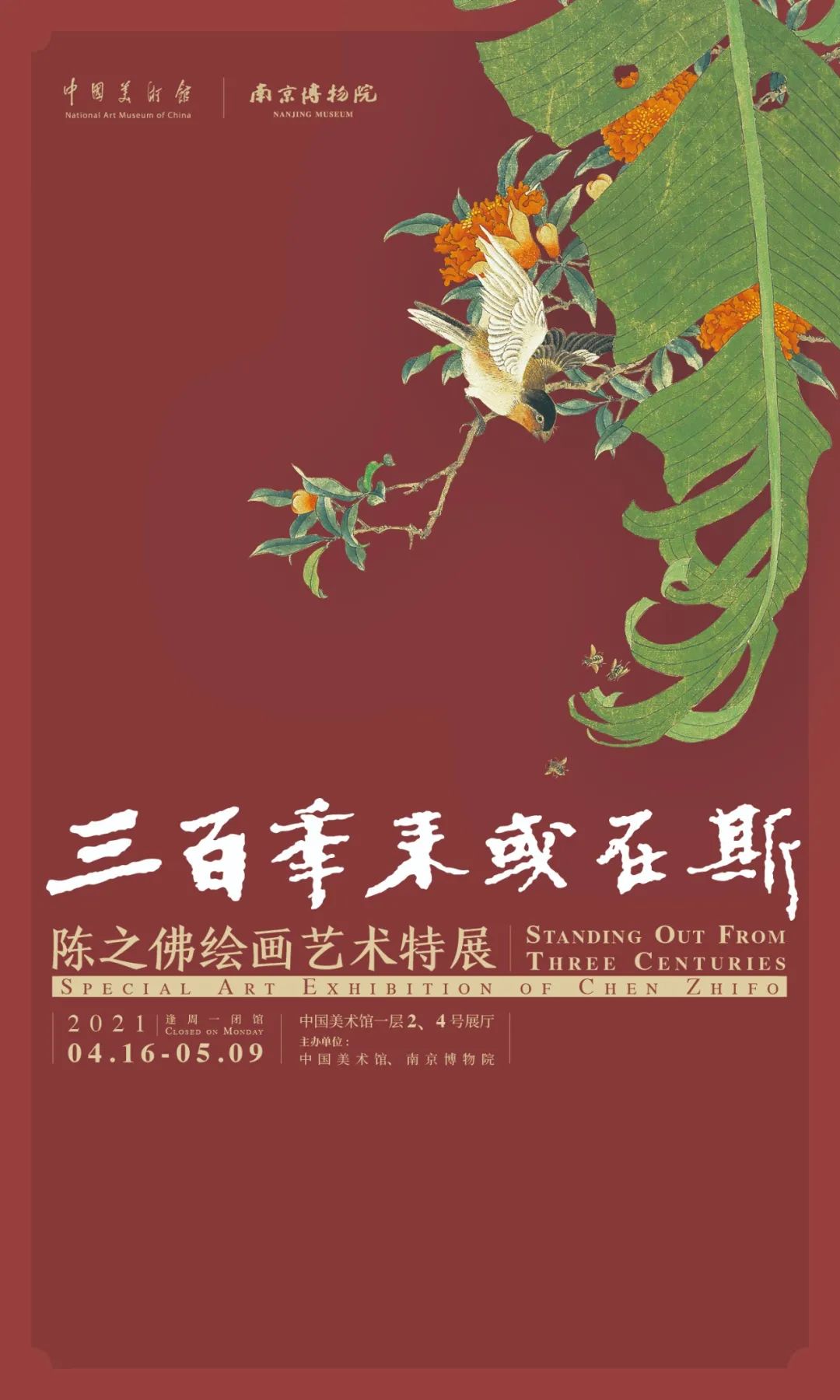

4月16日,“三百年來或在斯——陳之佛繪畫藝術特展”在中國美術館拉開帷幕,展出中國美術館和南京博物院所藏91件套陳之佛不同時期的繪畫作品以及10件他生前所用繪畫用具,較為全面立體地呈現了陳之佛的工筆花鳥畫創作。

陳之佛 1936年 網絡圖

中國美術館館長、中國美協副主席吳為山說,翻開20世紀中國美術史,陳之佛先生以其卓越的藝術成就和獨特的藝術人生譜寫了工麗純美的篇章。他深植傳統根脈,入古出新,既是自明清以來在工筆花鳥畫方面造詣高深、貢獻卓犖的藝術大家,也是我國現代工藝美術和藝術教育事業的開拓者和奠基人之一。

展覽海報

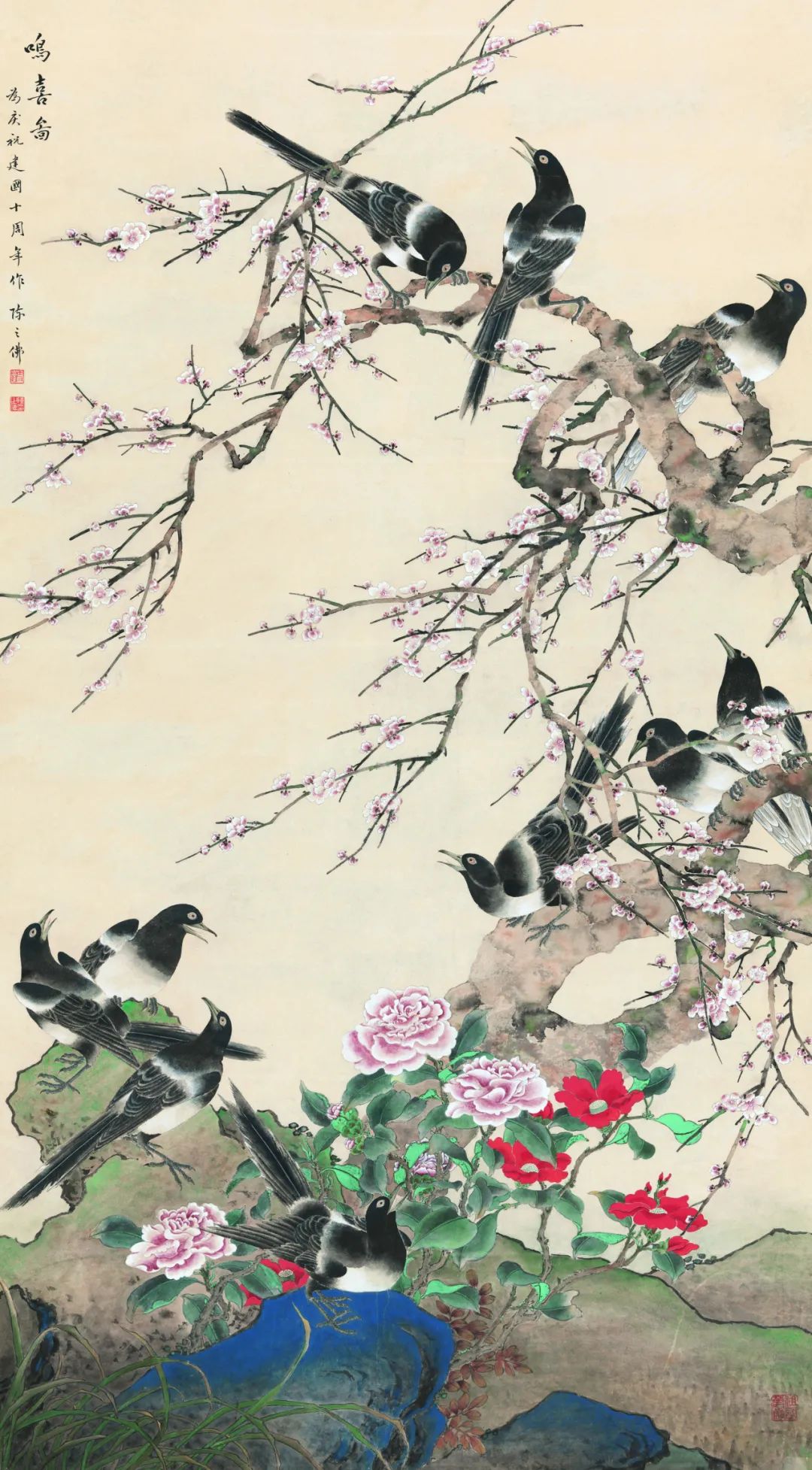

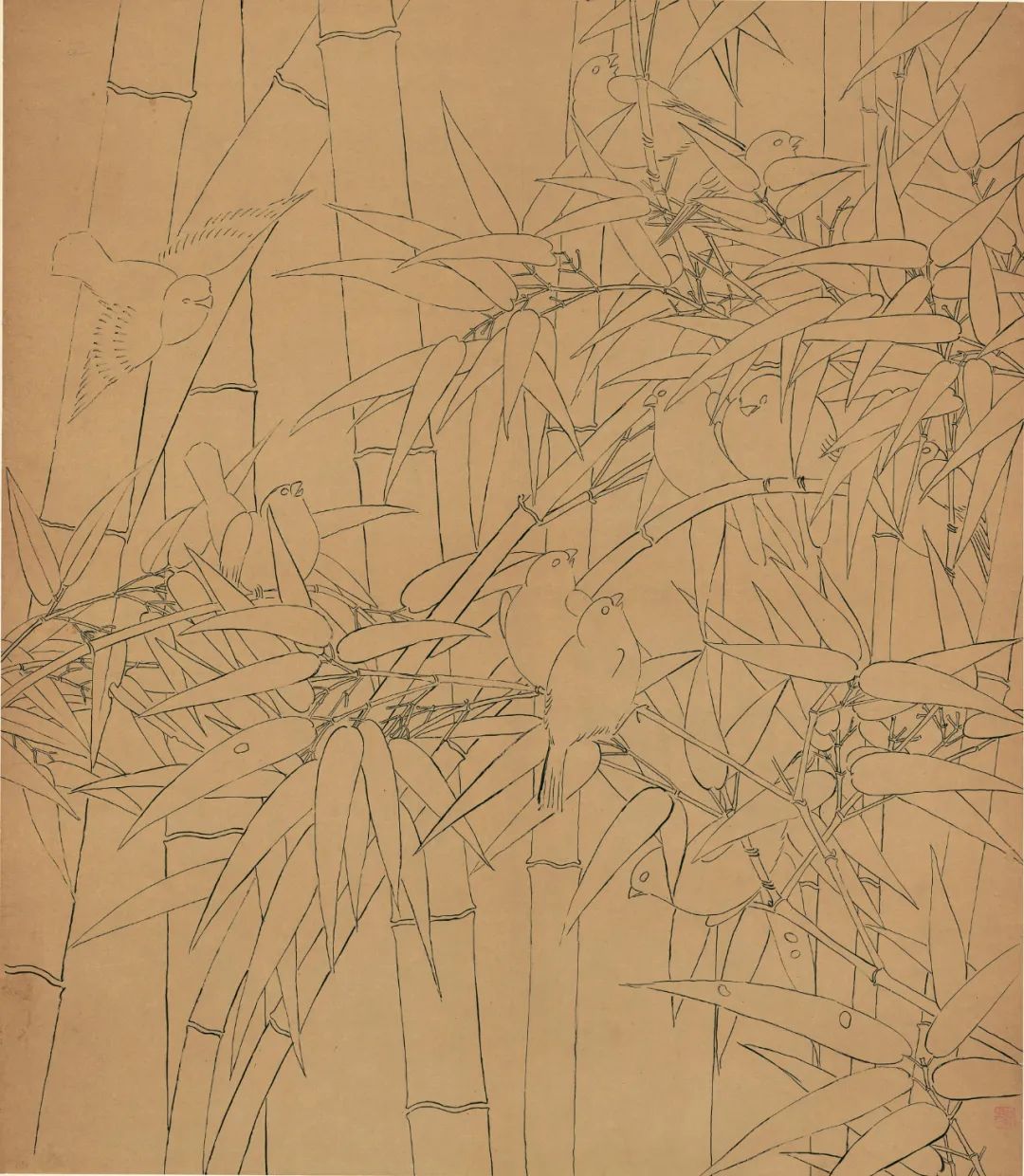

展覽分為三個部分:第一部分是寧靜清雅繪畫風格的形成和確立。這部分作品是以陳之佛在解放前的作品為主,作畫從個人興趣出發,設色尚清淡、雅潔,作品多追求孤寂、冷落、寧靜、淡泊的情調。代表作有《寒梅宿雀》《玉蘭赤鸚》《敗荷秋燕》《東籬秋色》等。第二部分是鮮艷雄健繪畫風格的轉變和成熟。代表作有《文貓伺蝶》《紅柿小鳥》《和平之春》《瑞雪兆豐年》《鳴喜圖》等。這部分作品主要創作于上世紀五六十年代,一掃過去那種沉郁的調子而顯見明快、開朗、繁榮、健壯,能給觀者以樂觀的情緒和強烈的美的感受。第三部分是秘不示人的創作方法與過程。主要展示陳之佛的畫稿、粉本與草圖。

《和平之春》 陳之佛 中國畫

169.3×86cm 1960年 中國美術館藏

《雪蘆雙雁》 陳之佛 中國畫

100.15×42cm 1960年 南京博物院藏

《文貓伺蝶》 陳之佛 中國畫

112.8×52.3cm 1952年 南京博物院藏

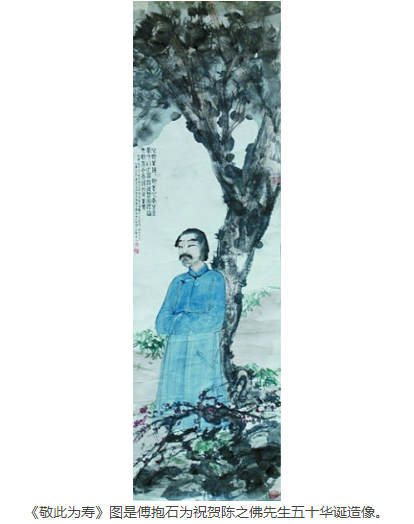

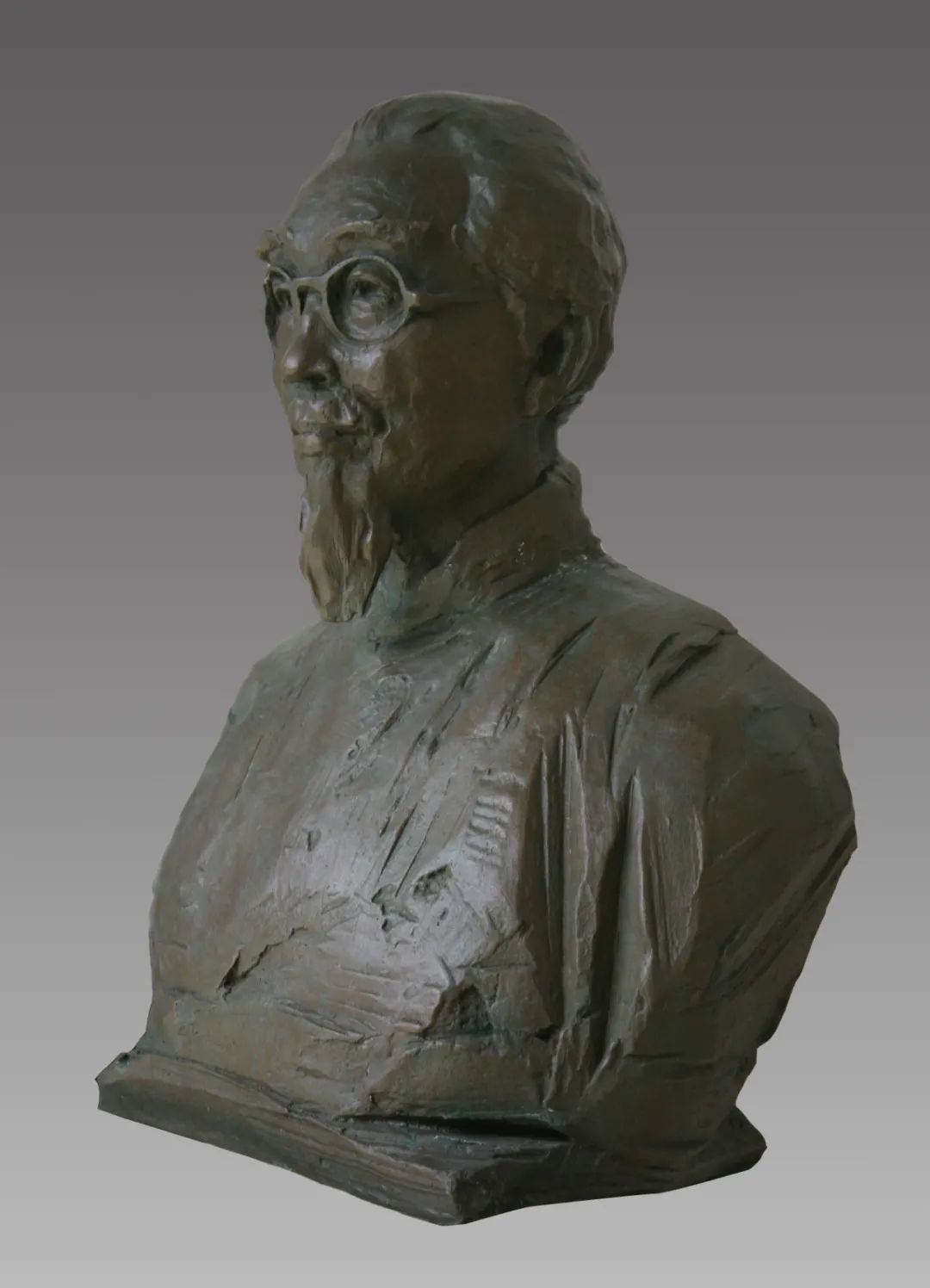

與此同時,展覽展出了傅抱石為祝賀陳之佛五十壽辰所作的《敬此為壽》和吳為山塑的《陳之佛像》。《敬此為壽》是此次展覽向陳之佛家屬借展的,一直被珍藏了半個多世紀,首次向公眾展出。《陳之佛像》是南京博物院特邀吳為山館長為陳之佛所塑的半身像,長期陳列于“陳之佛藝術館”。這尊雕像也立于陳之佛的家鄉。吳為山館長追憶,塑造的過程是他用心與陳先生對話和致敬陳先生的過程,力求呈現一個為美、為文、為善、為心靈之真而“化”了的面孔,冥合陳先生心性、靈性和德性。

附

《三百年來或在斯——陳之佛繪畫藝術特展序》

文/中國美術館館長 吳為山

庭前夭桃花,灼灼流芳菲,又是一年四月天。在這人間最美的時節,中國美術館不負春光,聯袂南京博物院為廣大觀眾獻上一場曼妙的視覺盛宴——“三百年來或在斯——陳之佛繪畫藝術特展”。

翻開20世紀中國美術史,陳之佛先生以其卓越的藝術成就和獨特的藝術人生譜寫了工麗純美的篇章。他深植傳統根脈,入古出新,既是自明清以來在工筆花鳥畫方面造詣高深、貢獻卓犖的藝術大家,也是我國現代工藝美術和藝術教育事業的開拓者和奠基人之一。

陳之佛先生年少時即顯現出過人的藝術天賦,1918年前往東京美術學校(今東京藝術大學)學習工藝圖案,是留學日本專攻工藝圖案的第一人。學成歸國后,他專注于中國工藝美術事業,創作了大量極具藝術價值與審美價值的裝飾紋樣和裝幀設計,并先后執教于上海美術專科學校、國立中央大學藝術系、國立美術專科學校,開課著述,頗多建樹。解放后又任南京大學教授、南京師范學院教授、南京藝術學院副院長等職。

陳之佛先生半世辛苦,華育桃李遍天下;一生治藝,長留春色滿人間。作為傳統工筆花鳥畫變革的扛鼎之人,他推動了傳統工筆花鳥畫的現代轉型,開創了工筆花鳥畫的一代新風。上世紀30年代,陳之佛先生有感于五代兩宋以來工筆花鳥畫的盛衰之變,懷著對民族國家的熱愛,對文化厚土的虔敬,立志重振斯藝。由于具有豐富的圖案設計經驗和深厚的西畫技巧,又對傳統國畫勾皴渲染運用嫻熟,陳之佛先生熔古鑄今,博采東西,為沉寂良久的工筆畫壇注入一股新鮮的時代氣息,將中國工筆花鳥畫帶入不同夙昔的審美境界。

《秋艷》 陳之佛 中國畫

45.3×82.3cm 1960年 南京博物院藏

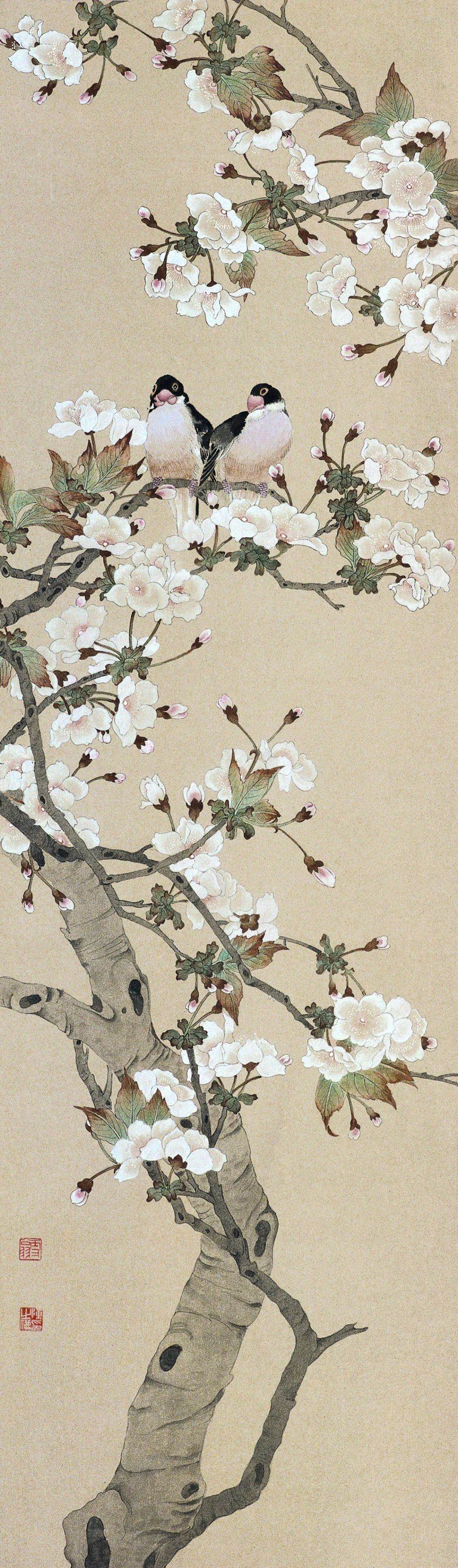

《櫻花小鳥》 陳之佛 中國畫

110.8x32.3cm 1959年 中國美術館藏

工筆,唯“工”者易平、易庸、易匠、易俗、易光、易滑,往往面面俱到而失去藝術之靈性。陳之佛先生的工筆,融寫意與裝飾于一體,既有院體畫的嚴謹、文人畫的灑脫,又富有濃郁的現代裝飾氣息和藝術感染力。作品線條細勁嚴謹,工整有神;構圖欹正相倚,疏密得宜;設色尚清雅、恬淡,毫無邋遢渾濁之虞;技法汲取古代諸家之長,取精用宏,開創“積水法”,在工筆畫中增添了更富生機的寫意成分,拓展了工筆花鳥畫的藝術天地。他創作的花鳥畫健枝舞動、帶露迎風,體證了中國傳統繪畫藝術氣韻生動之妙諦,使中華傳統美學中沖淡雅致的審美品格和詩性氣韻在花枝搖曳、禽鳥草蟲的描繪中得以傳承、綿延。每每觀先生之作,可見其意蘊盎然、漫性悠游,筆意通達暢神,設色麗中見雅,狀形輪廓溢滿韻致,富于生命之律動,曲盡自然之生趣,如臨習習春風,一片化機。

我亦鐘情于陳之佛先生的古意和高士風范,這種氣象是滿腹詩書所養,是通歷代仁人之心所成。他的人格魅力,燭照后世,乃來者的楷模和典范。所遺憾者,我對先生久久神往,卻緣慳一面。所欣慰者,因為藝術、人格、南京,我與先生又結下另一種甚深緣分。我曾就讀于南京師范大學美術系,這所創建于1902年的美術學科,人文薈萃,人才輩出,陳之佛先生曾任教于此,繼徐悲鴻先生之后擔任該系系主任,我的幾位老師都直接授業于陳之佛先生,他們也常常談起陳先生的為人、為藝、為教,先生之風山高水長,潤物無聲,因此,長者、儒者、仁者、智者的形象便幻化于我心中。2009年,南京博物院邀請我為陳老塑像,立于“陳之佛藝術館”,這尊像也立到了先生的家鄉。作為后學,我欣然應允。在我看來,陳之佛先生對自然萬象和生命充滿澄懷與樂觀的一生,便猶如一尊在淡泊寧靜中露出自在與坦然的塑像。而塑造的過程,則是我用心與先生對話和致敬先生的過程。我以石頭城風化的紅泥,以揚子江水調和成粘性的塑泥入神于先生那工致中的溫潤,在平實簡樸中蘊涵氣象萬千,像一片深澈而明凈的湖面偶泛微微之波光,力求呈現一個為美、為文、為善、為心靈之真而“化”了的面孔,冥合先生心性、靈性和德性。

時值建黨一百周年,中國美術館與南京博物院遵循習近平總書記關于讓文物活起來的指示精神,繼成功合作“待細把江山圖畫——南京博物院藏傅抱石寫生山水大展”、“金陵盛跡——十七世紀的金陵畫壇”等展覽后,再次共同舉辦“三百年來或在斯——陳之佛繪畫藝術特展”,該展覽遴選了91件套陳之佛先生不同時期的繪畫作品以及10件他生前所用繪畫用具,旨在通過較為全面系統地展示陳之佛先生的藝術成就,彰顯一代名家的藝術追求和人生理想,讓觀眾通過陳老先生營構的生命靈境去感受傳統藝術精神的薪火相傳,體會中華民族審美精神家園的純凈。

感謝南京博物院和中國美術館同仁為此展付出的辛勞與努力。祝愿來所有觀展的朋友們能在這一處處詩境、時時物華的地方心有所屬,心有所得。

陳之佛先生像的世紀之緣

——傅抱石的《敬此為壽》與吳為山的《情歸故里》

文/李有光

1945年8月14日,日本天皇正式宣告無條件投降,中國人民經過八年的艱苦抗戰,贏得了抗日戰爭的偉大勝利。9月9日,中國戰區日軍投降儀式在南京舉行。全國人民歡欣鼓舞,山城重慶更是沉浸在一片歡樂之中。9月正是陳之佛先生五十壽辰,畫界朋友得知這一信息,都要為他慶賀。于是,在沙坪壩金剛飯店,徐悲鴻、呂鳳子、陳樹人、柯璜、汪東、黃君璧、傅抱石、趙少昂、傅狷夫、楊中子、張安治等,均以佳作相贈,一幅幅精美的書畫,蘊含著朋友們的深情厚意。

時年42歲的傅抱石先生是山水畫大家,也擅長古裝人物畫,但其現代人物寫真并不多見。而他贈予的《敬此為壽》中,畫的是陳氏全身像,十分難得。畫長136厘米、寬40厘米。紙為夾宣。畫的中央部分為身著長衫、布履的陳氏,站在一株挺立的青松之前,一棵紅梅,在亂石堆中拔地而起,掩于陳氏膝下;一組翠竹發端于梅叢,又從松下右側穿過,至左側直繞至右側,由近至遠,消失于畫外,使松、竹、梅成為有機聯系的一組,烘托著陳氏的立像。松、竹、梅是中國文人極為喜愛的“歲寒三友”,都具有不畏嚴寒的錚錚鐵骨,也是陳氏花鳥畫中最愛采用的題材。陳氏曾在自己的一幅畫上題辭:“蒼老勁拔是松之格,勁節蕭疏是竹之格,閑淡孤高是梅之格。”這松、竹、梅擬人化的品格,也是陳氏天生的秉性和人格之所在,以此作為其畫像的襯景,極為恰切,含意深邃。

傅抱石《敬此為壽》

細賞這幅畫的用筆,粗細對比極為強烈。人物的眼、鼻、口用中鋒細線勾勒;胡須則以毛筆撒開,細細出絲;眉與長發用筆豪放,濃淡兼施,渾然一體。中式長衫亦用線描手法,疏密有致,剛勁有力,粗細濃淡,生動得體。人物的整體都是以線主宰,僅頭發與布履用墨色大筆畫出,上下對稱,亦很協調。畫中之石與松、竹、梅的用筆,頗為粗獷,手法各有不同。再賞此畫的色彩,人物面龐的膚色染得極為細膩,展現了陳氏嚴峻蘊涵、沉靜深思的面容和虛懷若谷的神態;花青染出的長衫和黑色的布履表現了陳氏簡樸的生活狀況;襯景的古松與梅樹以墨赭為主調,數點紅梅和一組翠綠的小竹葉,活躍了畫面的氣氛;以竹葉為界,下面一片淺淺的赭色,不僅使竹葉有了依托,更使白色的空間愈顯深遠廣闊。全畫通幅看去人物非常突出,具有磅礴、淋漓的浩然之氣。

最后再讀落款:傅氏先是用他擅長的篆體書寫自撰的四言詩一首:“心即是佛,佛即是心;寄生吾黨,乃掬之英;弊徙晉宋,遑論元明;而今而后,北斗是尊”,充分表達了其仰慕陳氏之情。后跋 “之佛道兄五十初度,適占日本降后,普天同慶,中懷歡忭,敬此為壽。三十四年八月十三日,同聚重慶。弟傅抱石金剛坡下山齋并記”,為蠅頭小楷,書寫極為精到,深沉有力。其中,“之佛”兩字略大,以示尊敬。跋后鈐園形、朱文“傅”印和方形、白文“抱石大利”印兩方,右側鈐長方形、朱文“乙酉”年號印一方,右側下角閑章極有意義,為朱文、方形印“其命唯新”,所有印章均為其自制印,表達他們二人都肩負著在國畫領域的共同使命。

這幅《敬此為壽》圖,存世距今已67年。67年里,多少文物字畫,或毀于戰火,或損于人為,或自然泯滅。兩位已去世多年的一代宗師在南京雨花臺望江磯的墓地,在“文革”的動蕩年代里都未能幸免于難,相繼遭到造反派瘋狂砸毀。而這幅蘊含著兩位先賢深情的《敬此為壽》圖仍能完好地保存下來,先生家傳,功不可沒。

今年是陳之佛先生逝世50周年,吳為山教授敬塑的陳之佛先生像在浙江省慈溪市陳之佛藝術館舉行了揭幕儀式。

慈溪是陳之佛先生的故鄉。1986年,在先生誕辰90周年之際,由慈溪縣委、縣政府及縣人大、縣政協主辦了隆重的紀念大會;將家屬捐贈的先生誕生的宅第,建成陳之佛故居,并作為愛國教育基地;設立了故居文保所開展工作;同時還舉辦了江、浙、滬等地先生生前友好和學生贈送的書畫作品大展。此后,慈溪毎五年都要舉行隆重的紀念活動。2010年,陳之佛故居擴建成了陳之佛藝術館。

陳之佛像 吳為山 雕塑

66×44×81cm 2012年

展覽現場

2009年冬,慈溪市人民政府決定敦請以雕塑名人像聞名的南京大學美術學院院長吳為山教授為陳之佛先生造像。吳為山教授將中國傳統繪畫所具有的形神兼備特色融于雕塑之中,運用大寫意的手法,以神寫形,獨辟蹊徑,創立了“意象雕塑”藝術的新體系;又以工筆畫手法,以形傳神,細致簡約而又不失神韻。他的雕塑粗中有細、細中有粗,尤其是肖像,更是形神兼備,達到很高的藝術境界。吳為山非常樂意地接受了這一任務,“我鐘情陳之佛先生是由于他的古意和高士風范,這種氣象是滿腹詩書所養,是通歷代仁人之心所成。先生以工筆而聞名于世。唯‘工'者易平、易庸、易匠、易俗、易光、易滑,往往面面俱到而失去藝術之靈性。而每觀陳之佛先生之作,可見其意蘊其間、漫性悠游,筆意通達暢神,設色麗中見雅,詩意盎然,狀形則富于生命之律動,如臨習習春風,一片化機。而此正像陳之佛先生的‘像',淡泊寧靜中露出自在與坦然。這是對自然萬象和人生的澄懷與樂觀。他自身便是一尊充滿魅力的塑像。”

吳教授工作認真刻苦,又勤于思考,接手后多方收集資料,還曾邀請我們夫婦倆去他在江北的雕塑工廠,聽取意見,并當場修改。他說:“陳之佛先生像很‘靜’,在圖案和工藝美術方面高深的造詣使得其任何一個角度的輪廓線皆充滿韻致。平實、簡樸中蘊涵氣象萬千,就像一片深澈而明凈的湖面偶泛微微之波光,令人心馳而尤覺其美。這是一尊為美、為文、為善、為心靈之真而‘化’了的面孔。……我更入神于陳之佛工致中的溫潤。以石頭城風化的紅泥和以揚子江水調和成粘性的塑泥塑成陳之佛先生,正合其心性、靈性、德性。”

《鳴喜圖》 陳之佛 中國畫

167x93.6cm 1959年 中國美術館藏

陳之佛先生自1937年11月因抗日戰爭離開家鄉后再未回去過,但對故鄉非常懷念。他常常深情地對我們說:“我真想悄悄地與你們的母親回滸山老家看看。”但由于工作繁忙,脫不開身,直到1962年1月突發腦溢血逝世也未能實現這一愿望。50年后,吳為山教授為陳之佛先生所造銅像,將長期安放于先生誕生之地,正是“情歸故里”,可慰先生思鄉之情吧!

1945年,陳之佛先生五十壽辰時,傅抱石先生用國畫為他造像致賀。2012年,陳之佛先生逝世50周年,吳為山教授鑄造的銅像將在陳之佛藝術館揭幕,這真是世紀之緣。兩件作品,都將永世留芳。

(作者系南京師范大學教授、著名畫家、陳之佛先生女婿,原載中國文化報/2012年11月6日/第09版)

展覽現場

展覽現場

《春江水暖》 陳之佛 中國畫

98.6×41cm 年代不詳 中國美術館藏

《瑞雪兆豐年》 陳之佛 中國畫

114.2×55.4cm 1956年 中國美術館藏

《櫻花藍雀》 陳之佛 中國畫

63×31cm 1956年 南京博物院藏

《玉蘭赤鸚》 陳之佛 中國畫

48.6×51cm 1942年 南京博物院藏

《鴛浴藕花》 陳之佛 中國畫

111×58.9cm 1955年 南京博物院藏

《芙蓉翠鳥》 陳之佛 中國畫

36×42cm 1957年 南京博物院藏

《紅柿小鳥》 陳之佛 中國畫

53×39.1cm 1953年 南京博物院藏

《花蔭覓食》 陳之佛 中國畫

69×36cm 1957年 南京博物院藏

《槐蔭雙鳩》 陳之佛 中國畫

93.5×40.5cm 1952年 南京博物院藏

《荔枝綬帶》 陳之佛 中國畫

50.5×34.8cm 1956年 南京博物院藏

《榴花芭蕉》 陳之佛 中國畫

62.7×33.6cm 1956年 南京博物院藏

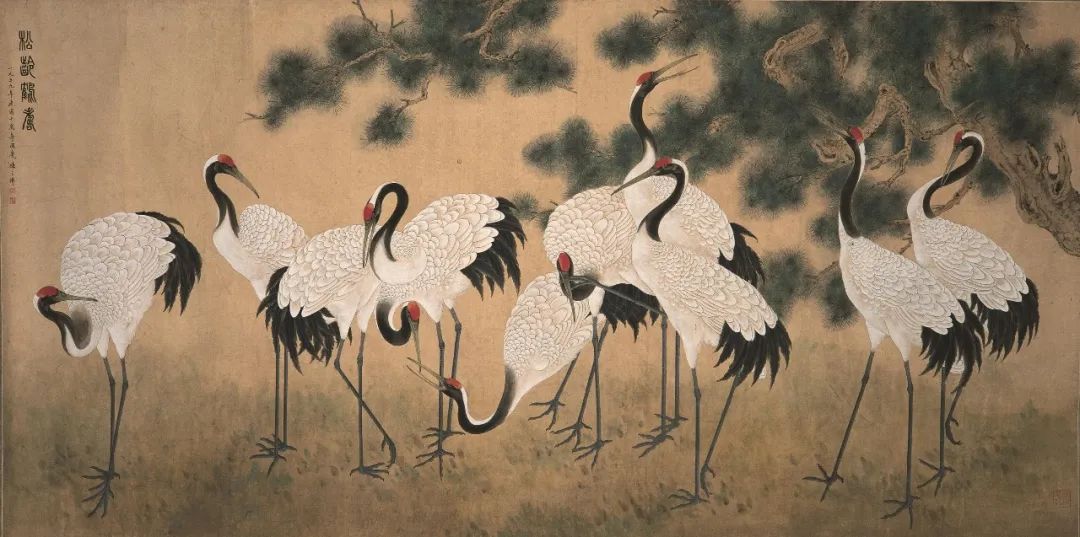

《松齡鶴壽》 陳之佛 中國畫

148×295cm 1959年 南京博物院藏

《叢竹群雀》 陳之佛 中國畫

63.3×55.2cm 南京博物院藏

《雙飛雁圖》 陳之佛 中國畫

71.6×51.5cm 南京博物院藏

(本文資料來源:中國美術館微信公眾號)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司