- +1

高級幽默,“高級”在哪?

原創 海皎 印客美學

周迅是剽悍大媽、竇靖童未婚先孕、大鵬泡同組女主角……

是不是想想就刺激?

陳建斌蟄伏七年的導演第二作《第十一回》就是這樣一部電影。

這部電影在公映前已經入圍北京國際電影節天壇獎主競賽單元,竇靖童還獲得了最佳女配。

和《一個勺子》一樣,依舊是荒誕劇,但是規模卻擴大了幾倍。

在喜劇電影評論中,有一個名詞“黑色幽默”。

被冠以這個標簽的電影,總是顯得高級,似乎更加深刻。

今天,小印就帶大家解鎖黑色幽默的密碼。

什么是黑色幽默?

簡單說,黑色幽默是以喜劇的方式嘲諷周遭世界的丑惡和荒誕。

美國作家弗里德曼首次提出“黑色幽默”這個概念。

他整理了12位作家的作品,編成了一本小說集《黑色幽默》。

就此,西方現代文學的重要流派——“黑色幽默”正式誕生。他們用夸張、反諷手法表達現實世界的悲劇。

他們為什么要發出這些吶喊?

20世紀60年代的美國是一個社會大變革的時代。

物質生活高度繁榮,但外部環境和精神世界卻極其動蕩。

那個時代,科學技術高速發展,宇航員首次登月成功,宗教信仰加速崩塌。

那個時代,社會安全成為熱點,美國總統肯尼迪被刺、學生抗議校園騷亂擴散、種族矛盾激化、女權運動興起、黑社會和新宗教活動猖獗、冷戰和熱核戰爭的陰云恒久不散……

黑色代表著絕望和死亡;幽默則是一種嘲諷。

在絕望的現實中,一種嘲諷吶喊的姿態,正是黑色幽默的高級之處。

RESPECT!

高級感從何而來?

甜寵、言情這些網絡快消品雖然在今天大行其道,但想必大家很難承認它們具有高級感。

但黑色幽默卻是高級的。

為什么?

除了包含對對現實的嘲諷之外,更在于它出身名門、底蘊深厚。

底蘊成就了高級。

黑色幽默,可以直接追溯到歐美經典文學,逼格瞬間提升。

而且,這些文學作品的內容,無論是主題還是表現形式上,都耐人尋味。

因對戰爭的不滿,對軍隊的諷刺時常成為黑色幽默的素材。

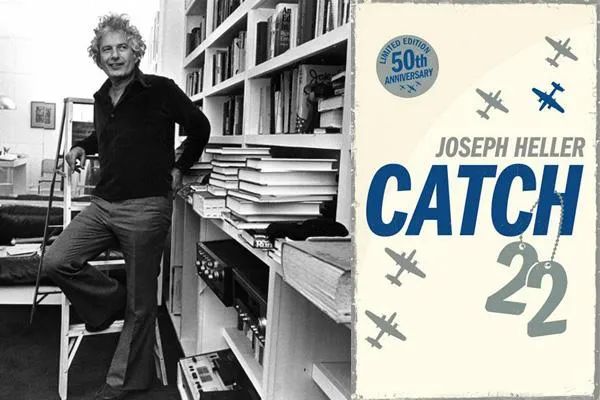

最出名的便是《第二十二條軍規》。

故事發生于第二次世界大戰,描寫美國空軍飛行大隊所發生的一系列事件。對美國官僚體制的諷刺可謂是入木三分。

主人公尤索林在入伍之初,是個像美國隊長一樣熱血愛國的忠誠美國大兵。

但當他發現戰爭和奮斗都成為為“公司”賣命、為上司升官的墊腳石,他的信仰崩塌了。

他生活的惟一目的變成逃避作戰飛行,為了保存自己的性命而進行一切努力。

雖然尤索林的一系列行為是“反英雄”的,但改編成電影后,卻大受歡迎。這揭示了美國社會對傳統道德的背棄,成為美國式“黑色幽默”的主題。

美國人民已自覺意識到他們對國家理想、民族信仰以及各種社會行為規范失去了信心。

西方人長期形成的價值觀念、統一文化觀念和人類理性的依賴感,在人們的心目中發生了動搖。

這種價值崩潰,信仰危機的思潮逐漸傳播開來,對小說在形式和內容上都給予了極為強烈的沖擊。

社會是瘋狂,小說的表現形式也是瘋狂的。

讀托馬斯·博杰的《致命部分》,可以看到當年美國迪斯科、夜總會、黑人好斗分子和長發青年的反叛;

看赫勒的《出了毛病》,可以從怪誕中分離出美國人的異化心態;

而《煙草經紀人》中用歷史和神話嘲諷現實也是有趣的嘗試……

“黑色幽默”作家常常打破傳統,小說的情節缺乏邏輯聯系,以奇特的幻想,故意將現實世界和想象世界加以混淆,把敘述現實生活與幻想和回憶混合起來,把嚴肅的哲理和插科打諢混成一團。

這種半現實半幻想的手法,給了導演們極大的啟發。

所以,即便黑色幽默文學在70年代日漸式微,但在電影這個跑道上,一切才剛剛開始。

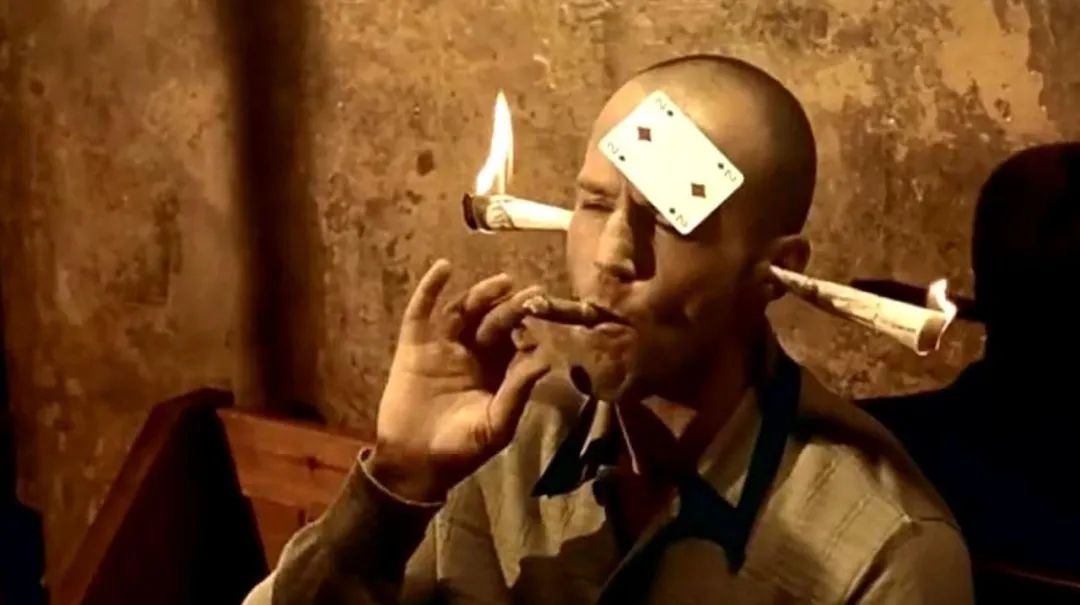

昆汀的《低俗小說》完全顛覆了傳統的電影敘事觀念,讓原本恐怖血腥的故事變得滑稽可笑。

科恩兄弟的《老無所依》中所表現的無休止血腥暴力都是宗教信仰缺失、自我意識淪喪的產物。

還有,戰爭片《陸軍野戰醫院》、《無主之地》,暴力片《兩桿老煙槍》、《偷搶拐騙》等,都帶有濃厚的黑色幽默色彩。

而隨著改革開放,西方文學和電影進入中國,中國導演也開始嘗試這一手法,黑色幽默在中國也有了滋生的土壤。

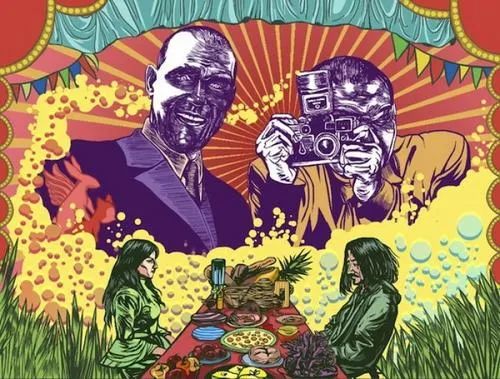

中國電影的黑色幽默最早的是黃建新導演的《黑炮事件》。

運用黑色幽默的手法,引起電影界強烈反響。

導演黃建新最初的構想中,《黑炮事件》就不是一部寫實的電影,但又是生活中真實事件。

為此,在鏡像語言上使用了很多夸張的形態,在色彩的鋪陳和渲染上別具匠心。

從構圖上向寓言體象征意味靠近。色彩上化用紅色的主基調表達焦慮之情的視覺宣泄,而“紅色”之外,又有意識地運用了夸張的“白色”,來增加沖擊力。

此后,黃建新、張建亞等導演都逐漸形成了黑色幽默的風格,他們作品中所表現出來的喜劇色彩,很多也帶有黑色幽默的性質。

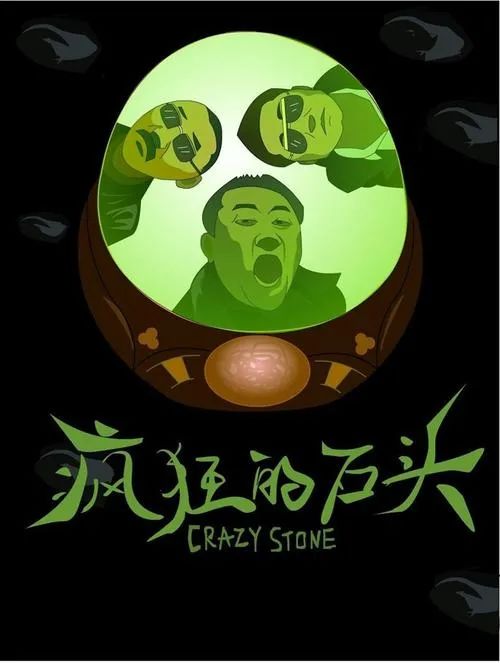

真正讓黑色幽默成為一門顯學的是:寧浩以《瘋狂的石頭》為先聲,相繼出現《瘋狂的賽車》、《倔強蘿卜》、《斗牛》等帶有個性化風格的影片,產生了較大的反響。

至此,黑色幽默成為中國小成本電影的救命稻草。

黑色幽默為何經久不衰?

電影的題材豐富多彩,時代的審美飛速迭代,為什么黑色幽默喜劇經久不衰?

大概是因為物質漸漸豐富起來精神上的困惑,是經濟飛速發展小人物的無能為力,是互聯網信息大爆炸帶來的焦慮……

每個時代都有自身的時代病,黑色幽默通過荒誕夸張的表現形式,消解了這些命題,付之一笑,釋放了我們內心的這種恐慌。

《第十一回》全片都采用章回體結構,橫跨小說、戲劇、電影三個媒介,構成對生活的三重鏡像。

陳建斌將各條線索融合,試圖告訴我們:生活本是一場表演,而人人都是演員,重要是找準角色,好好發揮。

寧浩也曾明言,《瘋狂的石頭》是對英國黑色幽默《兩桿老煙槍》的致敬。

他在本土化表達上也下足了功夫,選擇了重慶作為背景,運用詼諧幽默的重慶方言對白,搭配個性矛盾的瘋狂音樂,地方性和喜劇感凸顯出來。

《兩桿老煙槍》的黑幫橋段讓人看了直呼酷炫!

《瘋狂的石頭》中,瘋狂的流氓和地痞粉墨登場,讓人哈哈大笑。

中國的黑色幽默雖然帶有一定的荒誕性質,但大多聚焦小人物,站在世俗的層面,著重于表現生活中的幽默和不和諧的一面,總體的基調還是寫實的。

當然,隨著方言和小人物成為中國黑色幽默電影的標簽,就開始出現濫用的傾向。

《無名之輩》就是鮮明的例子。

山間小城中,一對低配版的匪徒,一個落魄的地痞保安、一個身殘彪悍的女人以及一連串不同軌跡的小人物,因一樁烏龍劫案交織到一起,進而發生了一系列令人啼笑皆非的荒誕劇幕。

導演有意地刻畫社會底層的群像,顯而易見的多線敘事,并利用方言增加生活感。

套用同樣的公式,卻沒有高明之處。

黃渤自導自演的《一出好戲》中也出現了同樣的問題。

只有荒誕喜劇的形式,為了取悅觀眾堆砌著太多的喜劇笑料,搭配上多線敘事、強行煽情,讓觀眾很難感受到黑色幽默的真誠,只能淪為跟風之作。

黑色幽默作為現代電影喜劇范疇中一種非常典型的美學表達形式,并不是套用公式。

個性鏡頭呈現+非線性敘事手法+諧幽默方言表達+流氓地痞小人物≠黑色幽默

正如約瑟夫·海勒說過的那樣:

“我要人們先開懷大笑,然后回過頭去以恐懼的心理回顧他們所笑過的一切。”

為了黑色幽默而黑色幽默,只會讓這個類型標簽走進死胡同。

不要讓破土而出的種子,因野蠻生長,快速消亡!

原標題:《高級幽默,“高級”在哪?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司