- +1

紀念 | “冷月”百年:以中國楮墨,開歐洲畫境

陶冷月是二十世紀早期中國畫融匯中西的探索者之一,他幼承家學,繼習西畫,在兼長中西兩方所長的基礎上,用傳統的沒骨法將西畫的光影、透視、等科學原理融入中國畫中,開創以月光山水為代表的 “新中國畫”而享譽畫壇。今年正逢他啟用 “冷月”名號一百周年,為此重敘其更名的一段軼聞,并賞析他的“冷月”作品以作祭奠。

蔡元培《陶冷月先生作畫潤格》記有:“冷月先生,夙精繪事,先民榘矱,海外見聞,分別研練,各還其是。近進一步互取所長,結構神韻,悉守國粹。傳光透視,特采歐風。”

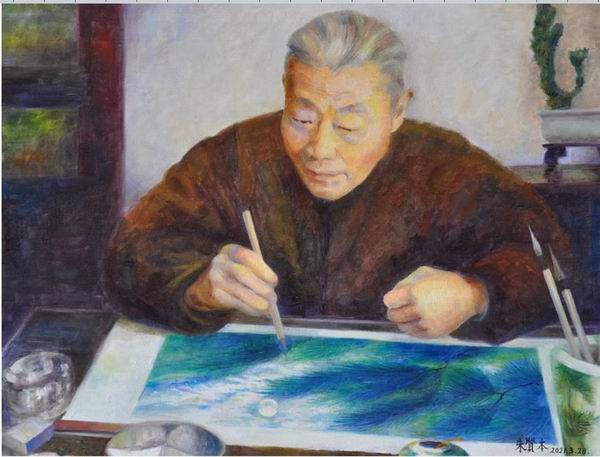

陶冷月(1895—1985)像 油畫 朱賢本作于底特律 2021.3.28

此像據1964年3月9日陶冷月在硯棣朱賢本姨婆左宅所攝照片繪制。這幅正在為左亦天作的《松月清輝》圖見本文所列最后一幅作品,現藏美國大都會藝術博物館。

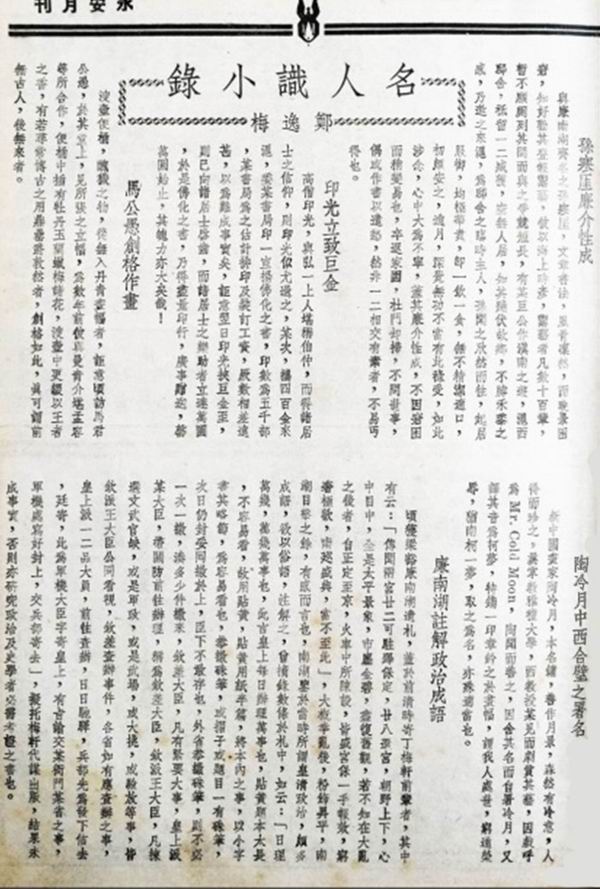

《永安月刊》 第19期 1940.11.1

鄭逸梅世伯在《陶冷月中西合璧之署名》中記:“新中國畫家陶冷月,本名鏞,善作月景,森然有冷意,人得而珍之,曩掌教雅禮大學,西教授某見而劇賞其藝,因戲呼為Professor Cold moon,陶聞而善之,因舍其名而自署冷月”。其記敘的是1921年,長沙雅禮大學舉辦春季運動會,獎品由教師捐贈,頒獎的美籍米教授拿到陶教授提供的一幅月景圖時給他起的綽號,往后師生們就直呼其“冷月教授”,陶樂而受之,欣然更名的這段軼聞。原來“冷月”名號出自雅禮師生為他起的綽號。

在更名前后的繪畫中也找到了他啟用“冷月”名號的具體時間。

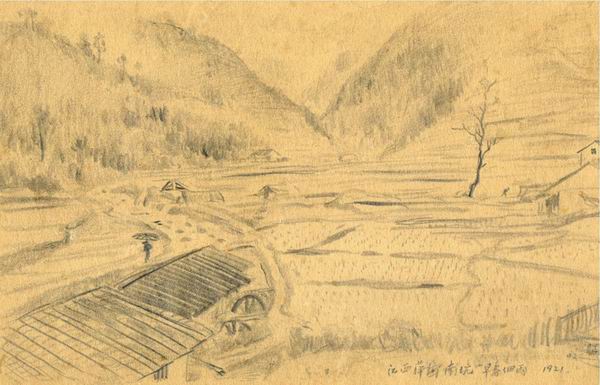

《早春細雨》鉛筆寫生 1921年作《中國名畫家全集——陶冷月》158頁 河北教育出版社 2003.5

《早春細雨》題 “江西萍鄉南坑早春細雨 1921 詠韶”,是寒假結束從蘇州返校途經萍鄉時所作,落 “詠韶”名款。

《端陽八景》油畫 1921年作《中國近代繪畫研究者國際交流集會論文集》325頁 京都博物館編 2010.3

《端陽八景》有“陶詠韶1921”和“辛酉端陽節作於長沙閑閑園,冷月識”二次題款,也許是他刻意告示“陶詠韶”更名“冷月”了,又提示了啟用“冷月”名號的確切時日。

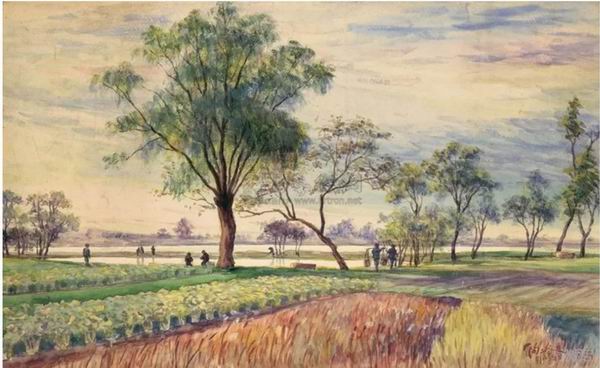

《江南水鄉》 水彩 1922年作 香港佳士得 2006.11.27 第1092拍品

1922年的《江南水鄉》簽署已是“陶冷月,7、11、22”。

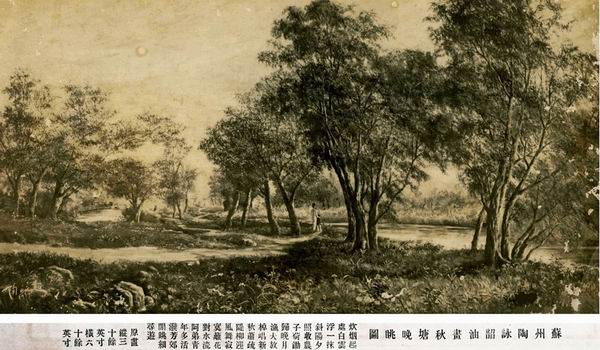

《秋塘晚眺》油畫 陶詠韶 1917 載1918年5月25日《小說月報》9卷5號屏頁

陶冷月獲此綽號絕非偶然。他當年正沉浸於月色的描繪,遺存的幾張油畫照片如《松月高崗》(1918)、《戰墟夜月》(1921)都是月景圖,而刊載于媒體的第一幅作品《秋塘晚眺》也是月景圖。“冷月”這個綽號對陶氏來說真可謂實至名歸,他也因此畫了一輩子的“冷月”。

1921年不僅是他更名的一年,也是探索歷程上重要轉折的一年。他在《與江小鶼論畫》一文中自述:“余幼時即喜涂抹,與小鶼同。初作國畫,繼習西畫,七年秋至長沙執教雅禮時,尤醉心歐化。辛酉以來,思折衷中西而調和之,……”(《星報》1926.11.12)而促成他立志變革創新的關鍵人物是蔡元培先生。

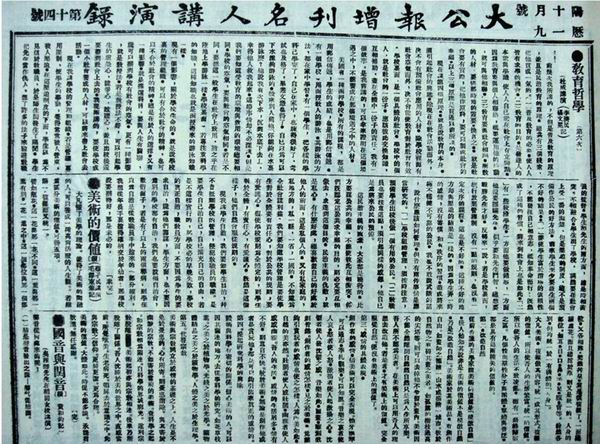

《名人講演錄》 湖南《大公報》1920.11.5

1920年秋,蔡元培、吳稚暉、李石曾到湖南講學,蔡先生在長沙的十二次講演(湖南《大公報——名人講演錄》1920.10.29——11.17連載),內容都涉及美學、美育和美術,他說:“中國的圖畫,算是美術中最發達的,但是創造的少,摹仿的多。西洋的圖畫家,時時創立新派。而且畫空氣,畫光影,畫遠近的距離,畫人物的特性,都比我們進步得多。”兼長中西又有革新意識的陶冷月,在蔡元培先生的啟迪、鼓勵和支持下,立志走上融匯中西的探索之路。

陶冷月在更名前的作品已經流露出融匯革新的意向。上述《秋塘晚眺》在1919年首屆蘇州畫賽會展出時,已被稱之為“以中國楮墨,開歐洲畫境”。(《顧頡剛日記》,中華書局2011年1月版)

《月光瀑布》油畫 1921年作《美術史研究集刊.10》278頁 國立臺灣大學藝術史研究所 2001.3

探索早期的油畫《月光瀑布》被稱作是“中國式油畫”的代表作。(《藝海》2008.2秦安建《陶冷月的中國式油畫》)是目前僅見的落款“詠韶”的油畫原作,王從卉在《世紀月光——陶冷月之月景油畫的意義》中有此描述:“清冷月光之下奔流的瀑布和岸邊密布的樹叢,畫面靜謐幽遠,是非常典型的中國畫構思,但結合了西畫中的透視、光影和寫實主義態度。整個畫面意境感非常強,從地上到水面再到天空,逐步由實到虛,畫家在著力進行情感性刻畫。……傳統山水畫創作概念始終影響著他描繪寫實風景時的表現。因此作品最終表達的并不是真正意義上的西方寫實主義風景,而是具有東方意蘊的表現主義的理想化的意境中的風景。這也是在油畫民族化探索實驗的過程中所出現的典型特征。”郎紹君在《不忘舊學創新圖——陶冷月與他的繪畫》中稱:“《月光瀑布》系想象之作,筆觸細膩,空間幽遠而靜謐。全圖對月光下自然景物的刻畫,令人想起倫勃朗作品中神秘的光,康斯坦布爾筆下有云的天空。” (《二十世紀中國畫家叢集——陶冷月》上海書畫出版社2000年12月)

《冷香夜月》1924年作 冷月畫識編號51009 《光風霽月——陶冷月畫集》44-45頁 上海書畫出版社2015.1

他又取石青、石綠等中國畫材,用厚涂法、亮部塑造法等油畫技法在綾上作《冷香夜月》。這些作品對剖析他的探索歷跡,具有珍貴的研究價值。雖然這類摻入中國畫意的嘗試之作受到觀者好評,但仍有西畫的感覺,為此他沒有繼續下去。他要尋求的是既融入西畫光影透視原理,又保持中國畫屬性的“新中國畫”。

陶冷月“醉心西畫”時畫了許多描寫夜色的油畫,掌握了表現明暗空氣的技法,因而利用自身這一長處,或許是他取月景圖為的突破點的緣由吧。但用寫實手法描繪月色,在傳統國畫中缺少范例。宋代羅大經說:“繪雪者不能繪其清,繪月者不能繪其明”(《鶴林玉露》卷之六、丙編、繪事)為破解這一難題,他在縱覽歷代畫史畫跡后感到,“我國山水畫法,宏遠廣博,筆法章法,實超乎西國風景畫之上。所不足者,遠近透視之理或有所誤,光陰明暗之變未能充分耳。”(《與江小鶼論畫》,《星報》1926.11.12)又發現古人用沒骨法畫凹凸、畫陰影、畫青天碧水、畫澗中倒影,這正是要尋覓的傳統技法。而“歐西學科中,透視學可以明遠近之理,投影學可以知明暗之分,光學可以悉色彩之原理,色彩學可以詳調色之方法。凡是皆為西畫之要素,亦大可為我國畫法他山之助。而明乎此,則繪月者未嘗不能繪其明,繪雪者未嘗不能繪其清矣。”(陶冷月《國畫的新的研究》,《新聞報》1928.10.24)據此,經不斷的摸索,他終于用傳統沒骨法在宣紙上繪出了明凈的月,清澈的雪。

經多年的潛心創作,他先后在蘇、錫、滬、寧等地舉辦畫展,那些具有獨特風格的繪畫引起了各界的驚嘆。《新無錫》報道曰:“陳列者為油畫、新中國畫、水彩畫三種。其中以新中國畫之《貓蝶百壽圖》為最名貴。次為《冷香夜月》等。” (《新無錫》1924.7.23)《申報》則稱:“陶君特創之新中國畫,熔中西古今于一爐,嘆為觀止。”(《申報》1925.11.11)范煙橋作《陶冷月之新中國畫》、徐碧波撰《觀陶冷月新中國畫》(《時報》1926.5.5),標題均取“新中國畫”為名予以評析。從此陶冷月融匯中西的作品被冠以“新中國畫”的命名。

范煙橋 《陶冷月之新中國畫》 《新月》一卷四期 1925.12

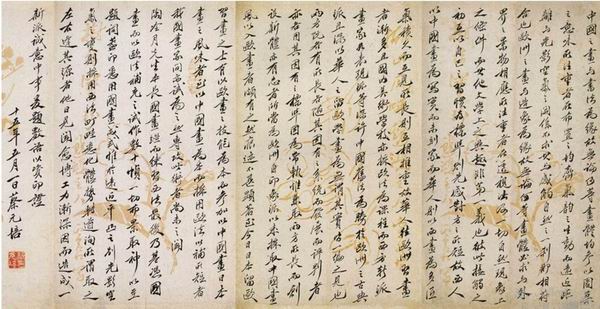

六年后,蔡元培先生旅歐回國,見到這些描繪空氣、光影、遠近距離的“新中國畫”,十分驚喜,多年來自己所提倡的中國畫革新主張如今得到了實踐。欣然為即將出版的《冷月畫集》署耑、題辭、并書訂潤格和書贈對聯,予以褒獎。

蔡元培題辭 1926.5.1

題辭在闡述了東西方繪畫的差異、交融和現狀后說:“以中國畫為本,而采用歐法以補所短者,我國畫家間亦試為之,然專攻此術者,尚未之聞。”接著引出了專攻此術的畫家:“陶冷月先生本長國畫,繼而練習西法,最后乃基憑國畫而以歐法補充之。試作數十幀,一切布景取神以至題詞蓋印悉用國畫成式,惟于遠近平凸之別、光影空氣之變,則采用西法。町畦悉化,體勢轉遒,洵所謂取之左右逢其源者。他日見聞愈博,工力更深,因而造成一新派,誠意中事。爰書數語,以資印證。”陶冷月深知蔡先生對自己的囑托,立志將畢生的精力投入到“新中國畫”的創作之中。

據統計,陶冷月一生創作了近千幅月景圖,早期的作品所見甚少,可在當年的出版物和畫展的場景照片上見之。

陶冷月畫展照片 蘇州東吳大學林堂 1925年

隨著探索的逐步深入,技法的不斷完善,“新中國畫”也漸趨成熟。以下幾幅可謂其不同時期的代表作:

《平湖夜月》1932年作 冷月畫識編號21012 香港蘇富比2004.11.1第640拍品

光風霽月,映照湖上,湖面波平如鏡,倒影月色澄黃。小舟三兩蕩漾其間,坐者或仰觀皓月,或鳴笛遣興,亦見漁人撒網捕魚于淺水。柳樹依岸栽植,枝長葉滿,清風拂掠,眼前一片繁綠招展飄揚,在靜謐清幽的環境下,偶爾帶來動感。陶冷月擅寫月色山水,本幅無疑屬最佳寫照,雖曰融合西法,但內容詩意造境,與傳統文人氣息貫通,畫面清朗柔美,令觀者賞心悅目。(香港蘇富比2004年11月1日拍賣圖錄第640拍品注釋)

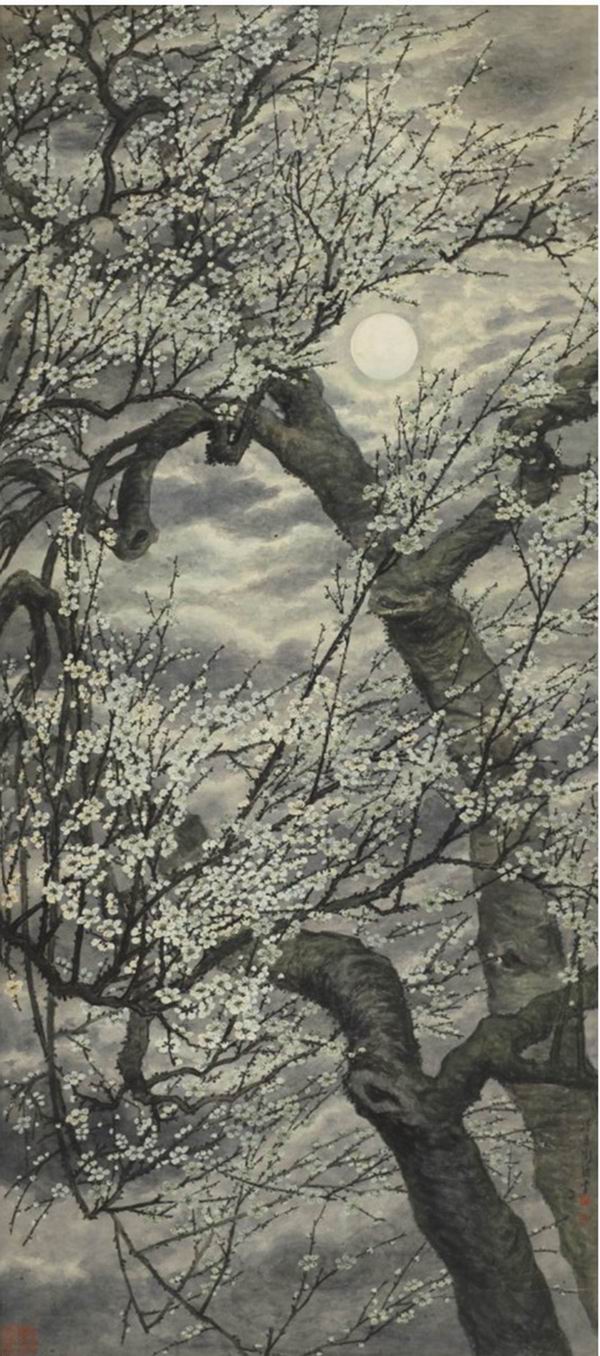

《暗香疏影》1932年作冷月畫識編號11018 載《南京朝報》1935.11.4

這幅的藍本是超山唐梅,張巍點評曰:“畫家在構圖立意方面極盡慘淡經營的匠心。枝干枝條的盤繞伸展和云靄的走向相一致,相呼應,造成了強烈的動感。近景突出,遠景也頗為用心,既凸現了畫家的表現主題,也完成了畫面真境與幻境,似與不似的境象營造,反映出畫家對自然和藝術獨有的思考以及對兩者關系的恰當把握。” (《中國現代花鳥畫全集》第82)

《夜歸》水彩 1932年《國畫復活運動與廣東中國畫國際學術研討會論文集 下冊》159頁 嶺南美術出版社 2017.1

月光下,清晰的路橋,隱約的村舍,溪水閃爍銀光,歸侶緩緩遠去。這幅僅見的水彩畫月景圖,看似油畫,卻飽含傳統中國畫意境。描繪云月的干涂法,也是他創作《新中國畫》所慣用的技法。《夜歸》對研究陶冷月不同類型“新中國畫”的表現技法提供了可參見的實物,彌足珍貴。

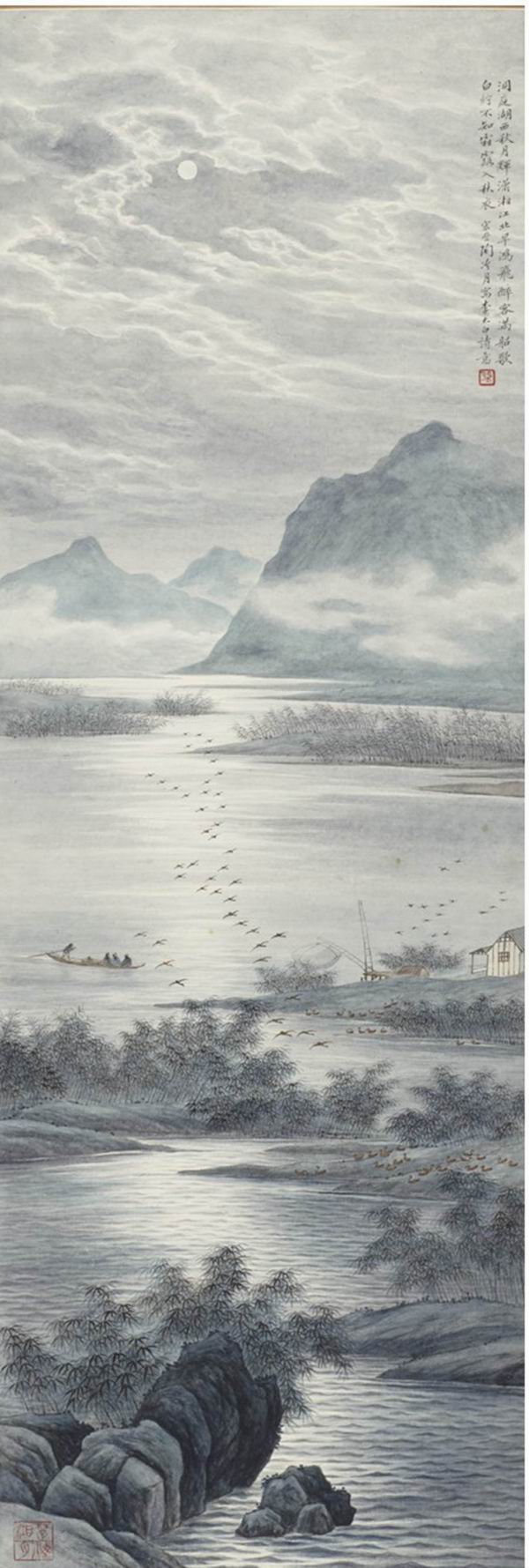

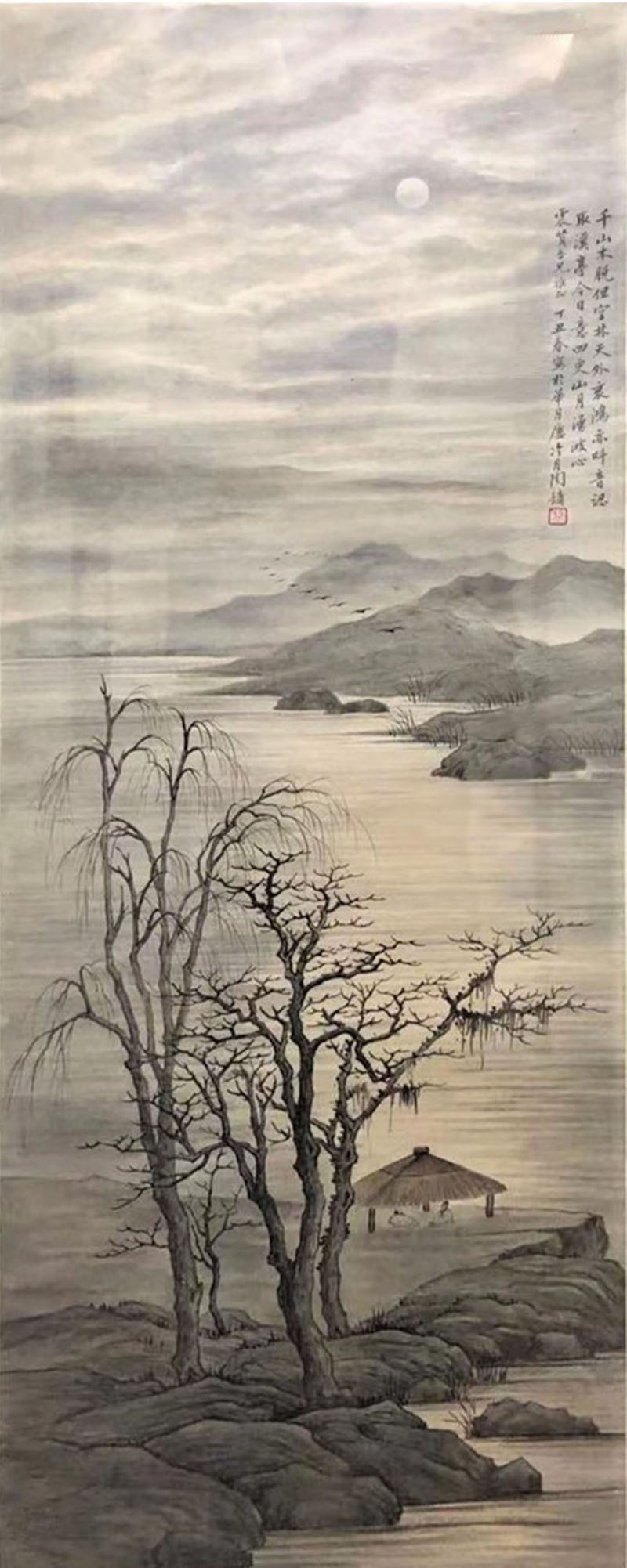

《洞庭秋月》1943年作 冷月畫識編號13304《中國現代山水畫全集》74頁

江冉評說:“對云水月夜的描繪技法是前無古人的。在這幅作品中,陶冷月完美地把傳統山水畫技法與西洋繪畫的技法結合在一起,營造出具有中國味的優美意境,令人贊嘆不已。作品近景山石與樹叢的畫法充分體現了陶冷月深厚的傳統功力,遠山和云的處理吸收了西畫的表現技巧,浩淼的湖水中折射出銀色的月光,是畫家的首創。中西繪畫融和得如此和諧,展現了陶冷月的審美追求。作品中表現出的革新、大眾化精神,以及對西方繪畫的合理吸收,對當代中國畫的發展產生了一定的影響。”(《中國現代山水畫全集》第74頁)

《四季月夜圖》1947年作 冷月畫識編號15095—15102 上海龍美術館藏

江迅在《陶冷月與“四季月夜圖”》中評說:“陶冷月繪有四季月夜圖,是李白詩意畫,可謂他繪月的代表作。他經過多年揣摩,深知欲達月光照銀輝,月明清如水的境界,必須掌握繪云的技法,即烘云托月。他繪云月,不仿古人以淡墨線勾勒月形云紋,也不在月旁隨意平涂淡墨,而是運用沒骨法,兼取西方水彩畫技法中干畫法,層層烘染,著意刻畫云的深淺濃淡和云層流動的勢態。陶冷月曾仔細觀察四季月景的變化,他說:春月如在笑,夏月特別爽,秋月高亢,冬月高寒。雨前烏云拱月,其月分外明亮,雨后碧空如洗,月如白蓮。真是深得其中三味。”(《文匯報》1983.11.12)

《桃源夜月》1948年作 冷月畫識編號15212 中國嘉德2019.6.2第423拍品

林映春評述曰:“古今畫壇在描繪月景山水方面,尚無人超越陶冷月以積墨、積色及漸層著色的技法所營造出的獨特表現力和神奇意境”。(《寒香萬里凈無塵——陶冷月的月景山水畫》,《美術報》1998.3.2)

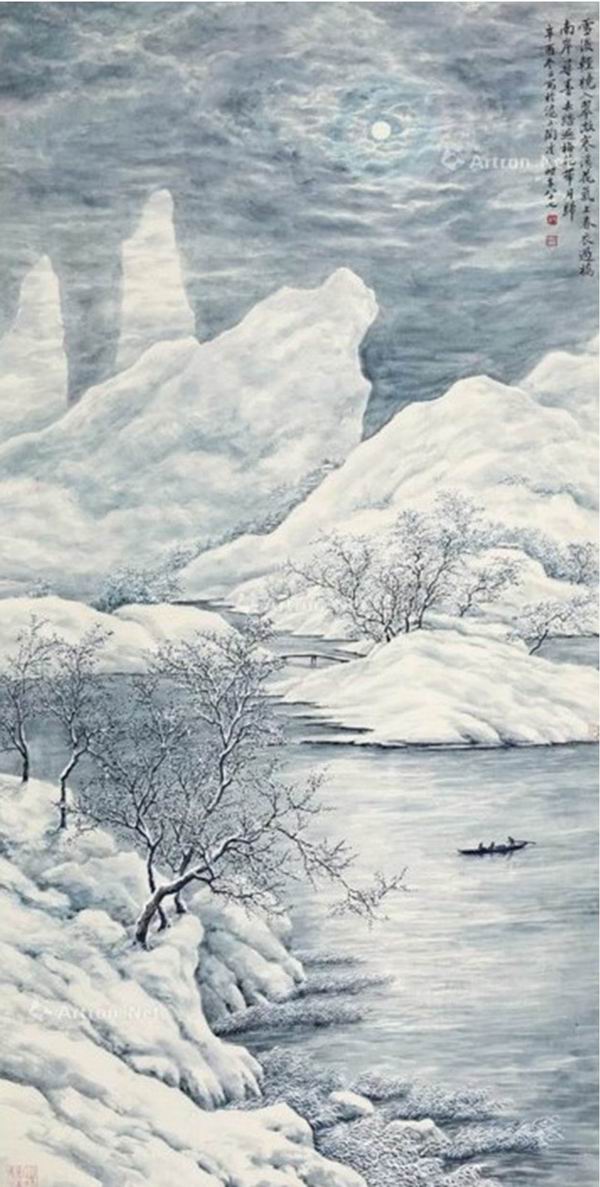

《雪月山水》1981年作 冷月畫識編號16461 《中國現代美術全集 中國畫山水卷》123頁 人民美術出版社 1997

在層層云影中,皓月如盤,凄清寒光下,群山素裝,梅樹暗香,湖光閃爍,扁舟欸乃,展現在觀者眼前一片雪清月明的景象。

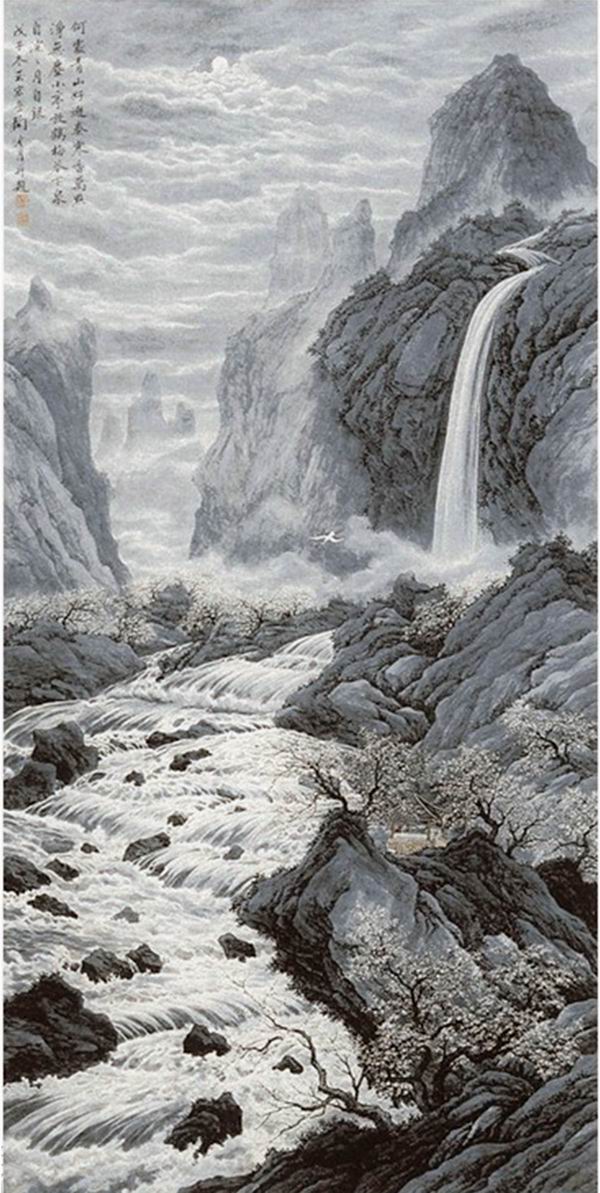

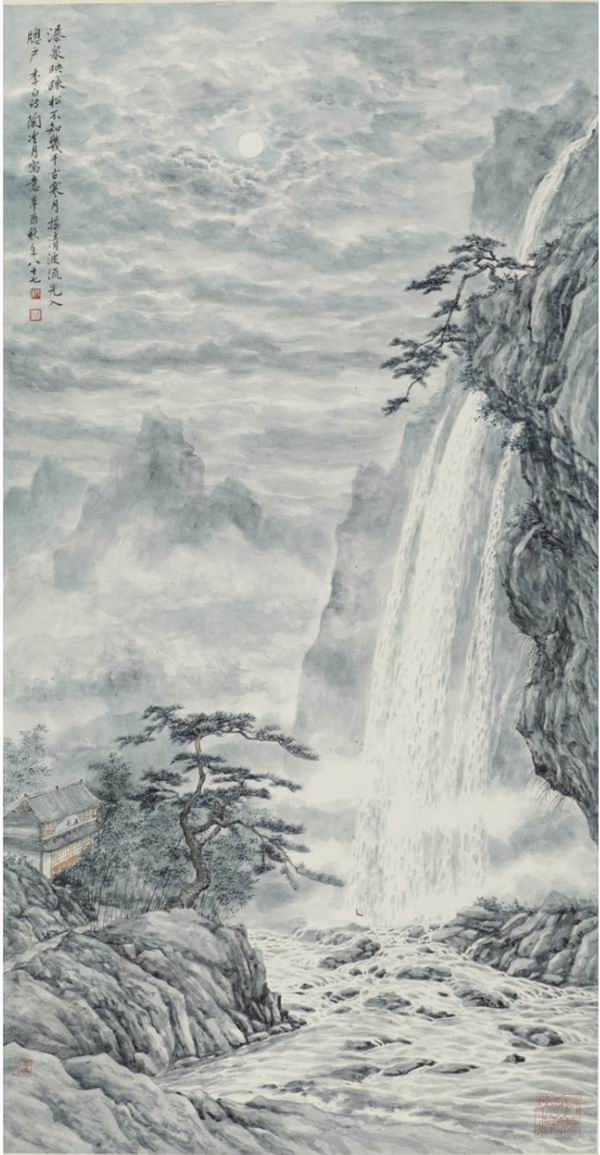

《寒月清波》1981年作 冷月畫識編號16445《光風霽月—陶冷月畫集》344頁 上海書畫出版社 2015.1

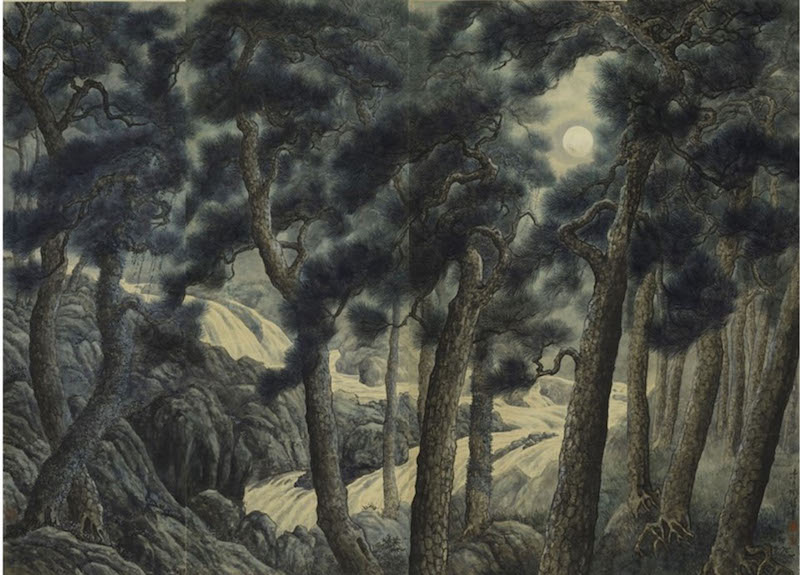

寒月、疏松、瀑泉、清波,臨窗對酌,此情此景惟陶氏筆下表現最為切意。晚年之作,可見清晰的勾勒、皴檫痕跡,趨于縱意而相對顯出了筆痕。

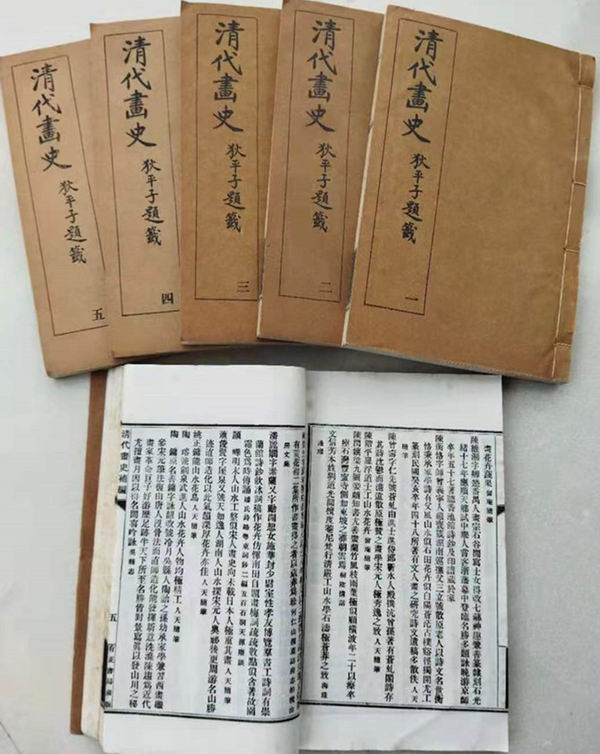

《清代畫史》 盛淑青編輯 黃賓虹審定 1933年有正書局增訂再版

陶冷月在民國時期是相當著名的畫家,1933年由黃賓虹審定之《清代畫史》出版,在補編中有其列傳,稱他是“近代畫家革命巨子”。但他的“新中國畫”沒能追隨“新中國”畫的潮流,漸漸被“湮滅”了。直至上世紀八十年代前后,藝術品市場逐漸復蘇,他的作品得以重新面世,也得到了藏家的青睞。隨著遺作展的舉辦和畫冊、年譜的出版,尤其是學術界對中國近代美術史研究的興起,諸多學者研究著述的發表,使長期被“塵封”,被“遺忘”的陶冷月及其“新中國畫”才得以“光風霽月”。

姚全興先生是最早研究陶冷月的學者之一,在《陶冷月——推陳出新的老畫家》一文中,他呼吁:“陶冷月是現代美術界推陳出新的畫家,他和徐悲鴻、劉海栗等藝術大師一樣,都是通過長期努力奮斗,才獲得一定的藝術成就。……解放以后由于陶冷月被錯劃為右派,在美術界長期受到不應有的冷遇,是很不公平的。希望有關方面組織力量研究陶冷月的藝術特點和藝術觀點,并乘陶冷月健在之年,及時整理出版他的作品和有關美術史料,以讓老一輩藝術家的英名彪炳于史冊。”(《美術史論》1985年第二期)繼又編著了《陶冷月藝術評傳》,發表了多篇研究文章。

2008年10月20日,鶴田先生在神奈川府邸向陶為衍出示《江空秋月圖》

鶴田武良(1937-2009)于七十年代初見到《江空秋月圖》,對這從未見過的中國畫表現手法感到驚奇,便在研究中國近代美術史時對陶冷月及其作品特別關注。1993年在東京國立文化財研究所的《美術研究》上發表了《近百年來中國繪畫史研究之三——關于陶冷月》,不久又寫了《補遺》;為《陶冷月藝術評傳》作序;2002年在廣東美術館《古道西風——高劍父、劉奎齢、陶冷月專題展》的《二十世紀早期中國畫家融合中西的探索》研討會上對“新中國畫”的百年“沉浮”予以剖析,并發表論文《陶冷月與“新中國畫”——超前的中國畫改良》。

郎紹君先生在《不忘舊學創新圖——陶冷月和他的繪畫》中稱:“他創造的月光意境,對幽清色調的獨特處理,以及由此形成的中國式詩意和大眾化格趣,是郎世寧繪畫和其他融合性繪畫所沒有的。陶冷月在藝術史上的價值和意義,也是任何別的藝術家不能替代的。”(《二十世紀中國畫叢集——陶冷月》,上海書畫出版社2000)12)還編著了《中國名畫家全集——陶冷月》、籌劃了《古道西風》畫展。

盧輔圣則作了更深層次的剖析,認為:“以此返觀陶氏的‘新中國畫’,不難發現,比其他‘折中中西’的同輩畫家更復雜,更豐富一些的‘中’的成分,其實就在于這種正統派文人畫的格體。在一幅幅由洞庭、明月、蘆雁、煙柳、孤舟之類的題材組構而成的全景式構圖之中,只要刪除光影透視的西方寫實手法,便能清晰地看到,無論精神意義層面還是形式語言層面,都與四王系一脈相承,迷漫其間的文靜婉約和悲天憫人的傳統文人士大夫氣息,往往是其他中西融合型畫家所不具備的。陶冷月的‘新中國畫’與傳統中國畫之所以能超越兩難選擇的尷尬情境而二元并行不輟,用陶氏自己的解釋,似乎存在著后者為前者之手段的關系,但倘若沒有上述足以支撐其文化人格統一性的審美訴求,將很難想象會維持其終生。”(《陶冷月》圖文集序,上海書畫出版社2005.8)

附錄:賞月

《明月寒松》 1920年代后期

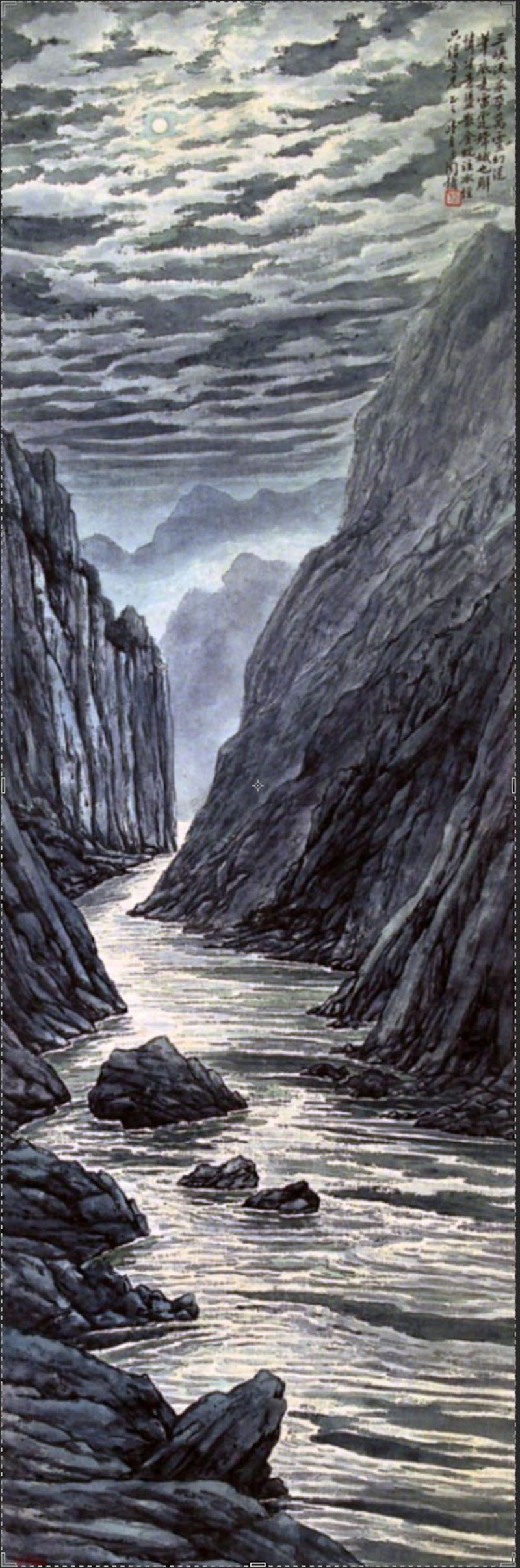

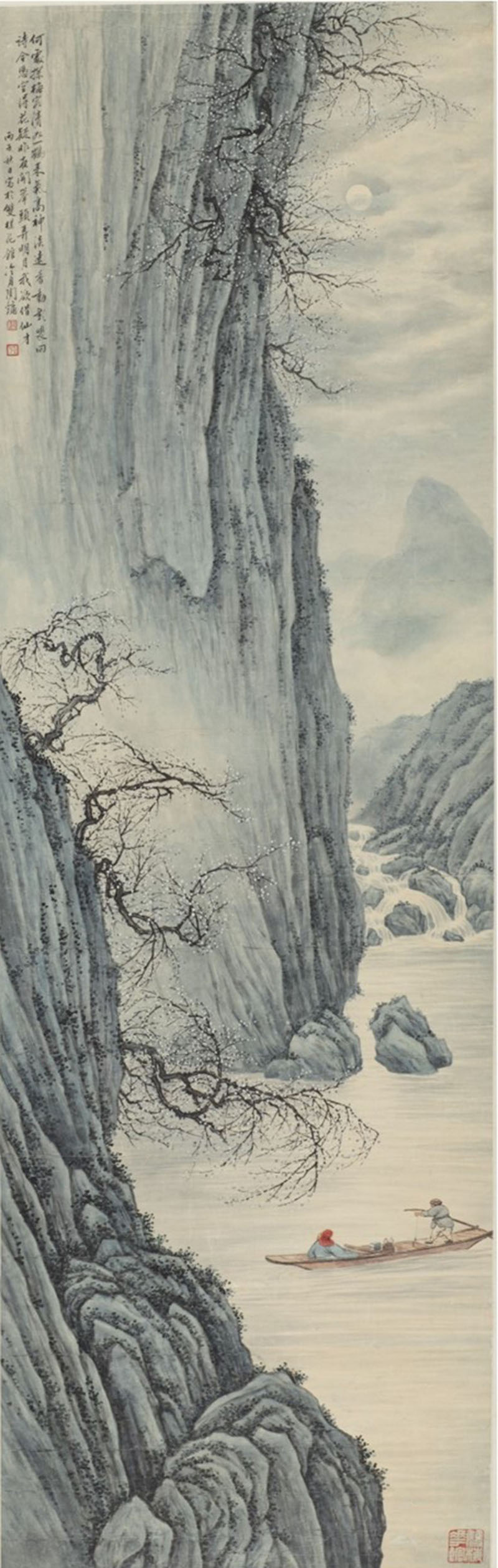

《巫峽月明》1934年

《月下探梅》1936年作

《溪亭山月》1937年

《月塞蘆雁》1945年

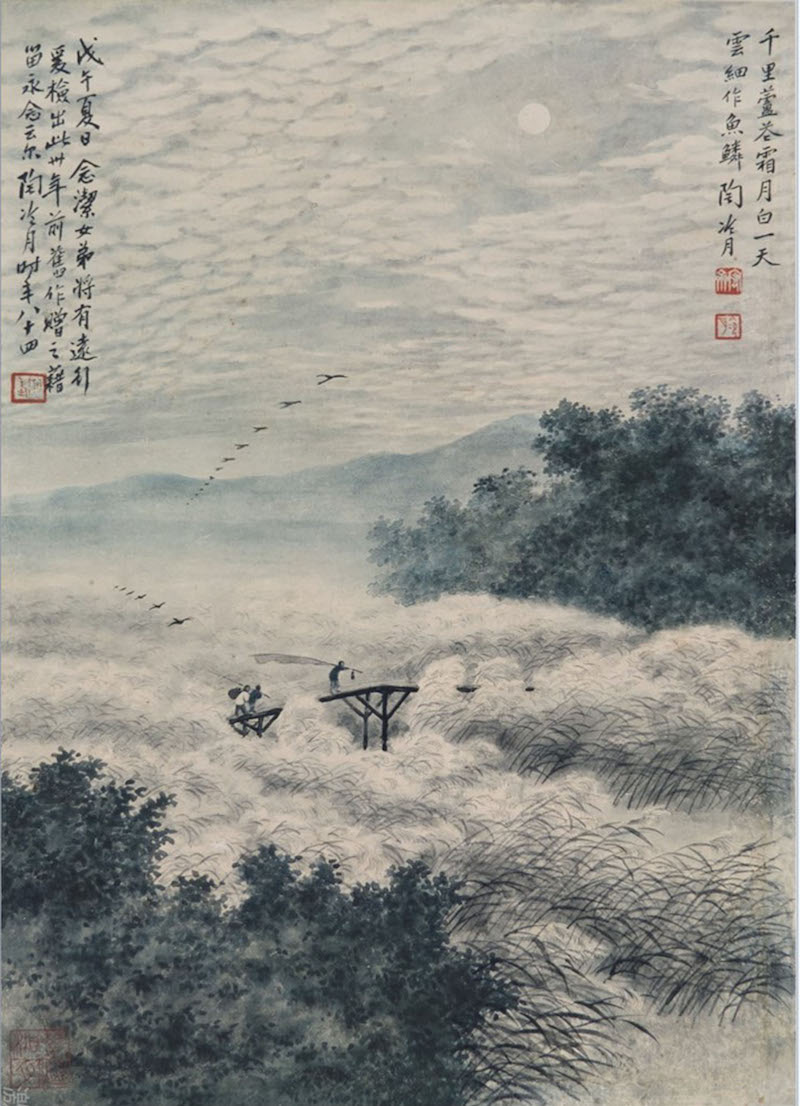

《蘆荻霜月》 1948年

《松風水月》1978年

《漓江月色》1979年

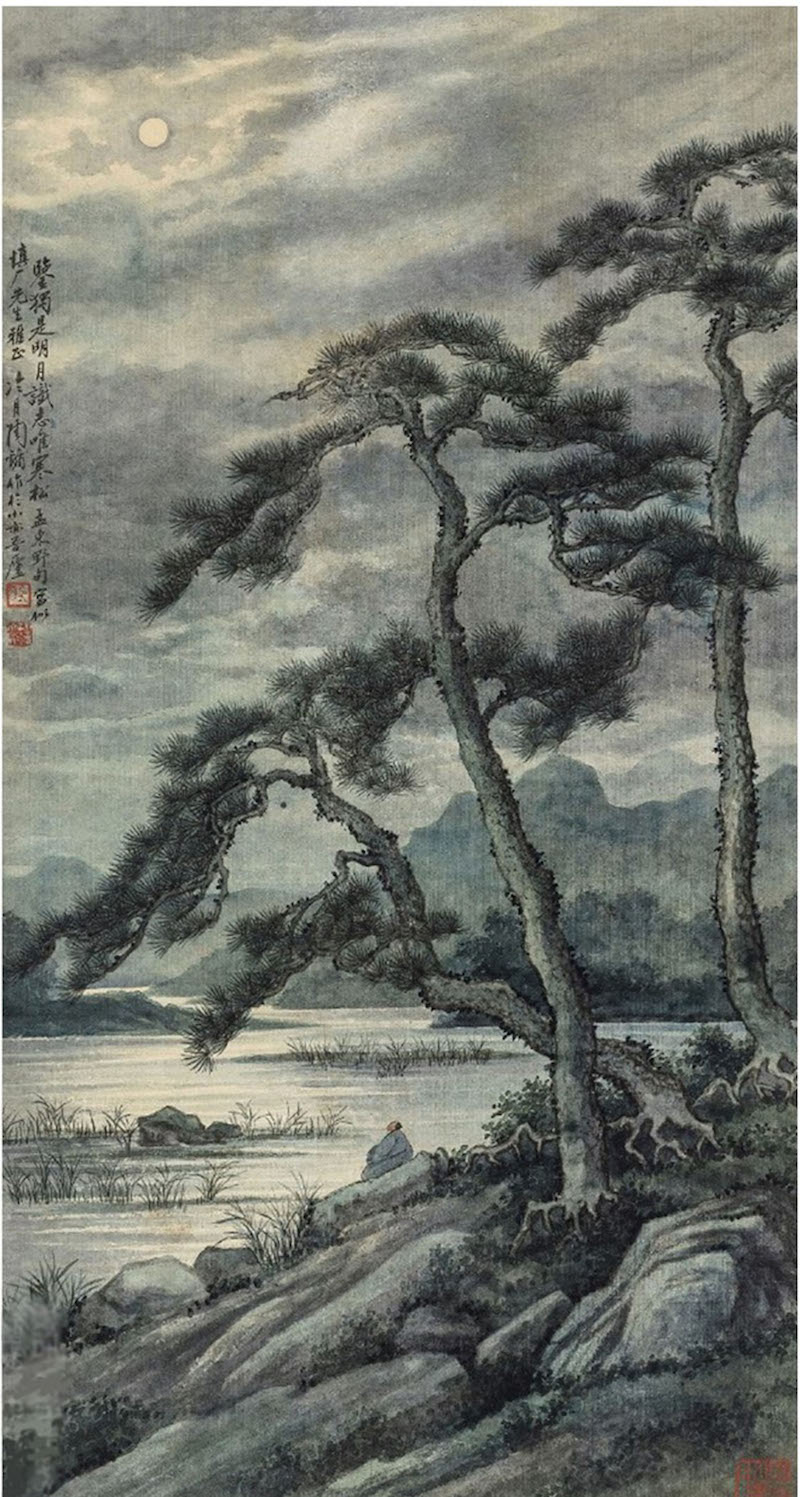

《月照松澗》1932年 上海博物館藏

《松月清輝》 1964年 美國大都會藝術博物館藏

(本文原題為《海上升明月 冷月百年祭》,作者系陶冷月之子。圖片由作者提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司