- +1

宿州:帝王、英雄與詩仙同在

安徽宿州實在是一座有趣的城市。在這片并不十分廣袤的土地上,承載著悠悠3700余載的歷史和諸多響徹古今中外的名人故事。一座城市能孕育一兩位響徹古今的名人已十分難得,宿州卻吸引了很多重量級名人,在這片土地上演繹了一段段蕩氣回腸的故事。開國皇帝與千古英雄同在,重大戰役與輝煌詩篇同在,英豪爭霸與美人柔情同在……宿州在歷史的天空上投射了無數遺跡,留下了數不盡的凱歌與悲歌,讓我們且從頭一一看去。

皇藏峪國家森林公園全景

文隱流脈·遺跡與名城

記得一位作家這樣形容宿州:“襟連湖海,背倚中原,兵家相抗之地,詩家詠誦之城。”楚漢之爭的鋒鏑聲曾在這里回蕩,垓下之戰的悲壯仍余音繞梁,霸王別姬的哀艷未曾消盡,淮海戰役的號角聲響徹蘄城……對宿州這般描述不算虛夸。世人也許留戀江淮文豪商賈的豐富遺跡,皖南景致的瑰麗雄奇,但知古好文者多偏愛皖北的沉厚淵深。皖北名城宿州,這座古老的城,在安徽省版圖上形如一輪半月,穩妥地鑲嵌于東北部,自古為兵家必爭之地。

宿州之旅是一段繚繞著現代色彩與古老漢風的文化之旅。她的現代張揚于城市風貌中,她的古老閃爍在精神氣質中。穿越時光隧道,這座城在3700年前已經存在,周朝始建蘄邑,秦朝屬泗縣郡,西漢高祖時期設碭縣,隋唐年間置宿州,北宋時期屬淮南路,宋元明清時期被拆分,民國時稱宿縣,新中國成立后建宿州市。宿州在楚漢文化、淮河文化孕育發展中起到舉足輕重的作用。

千年大運河

帝隱時光·從洞內走出的帝王

宿州自古是兵戎相爭寶地,自古至今發生了數場驚天地、泣鬼神的戰爭。這里也是一方轉運福地。如果沒有這個位于蘇、魯、豫、皖四省交界處的皇藏洞,漢朝開國之帝劉邦或許當年無緣登上帝位。

相傳,劉邦與項羽激戰于如今的江蘇彭城,失敗后,他帶領蕭何、樊噲等人在如今的宿州蕭縣山峪內尋到一洞隱身,得以保全性命于敗軍中,后順利帶領殘兵部將走出碭山,從此踏上了“大風起兮云飛揚”的發展壯大之路,直至創下漢室江山,登基稱帝。也是在宿州,劉邦與項羽這一代帝王與一代英雄又進行了事關生死勝敗的最后決斗——垓下之戰,并取得了最終勝利。后人認為此山峪是轉運福地,是劉邦好運的起點。由此,黃桑峪改名皇藏峪,劉邦藏身之洞取名皇藏洞。

而今,踏入蕭縣境內,當地百姓依然在流傳著兩千年前的關于帝王、英雄、成敗的種種傳說和故事,吃著自秦漢時代流傳下來的古法美食。而見證了這段起伏跌宕歷史的三千歲青檀樹和黃楊古樹不言不語,默默棲息于始建于梁代的千年古剎瑞云寺,相伴充滿神秘色彩的皇藏洞。這些古樹在邂逅劉邦之前已經存在了一千多年,在與劉邦分別之后又屹立了兩千余年。也許,在時間的靈河岸邊,它們將繼續以千年為單位,作為歷史的物證,更加長久地存在下去。

皇藏洞與瑞云寺遙遙相望。瑞云寺依山而建,背負山崖,面臨深谷,被群山環抱。據《江南通志》記載,寺院始建于晉,重建于唐,原名黃桑寺,后隨山改名為皇藏寺。《史記·高祖中紀》記載,呂后曰“季所居上常有氣云,故從往常得季”。根據這一傳說,這座廟宇在北宋端拱年間改名為瑞云寺。有碑記曰:“眾山環合,衛基如城,間有古寺,名曰瑞云。”現高懸寺門之上的“瑞云寺”匾額,字跡蒼勁古樸,為清代大書法家所題。寺宇三層三院,共有房間九十余間。前院的藏經樓雕梁畫棟,圖案精巧逼真;二門內為正殿,中庭寬廣,佛像高大,廳堂寬敞堂皇,飛檐拱壁,氣勢雄偉,可惜寺內原來珍藏的佛經和文獻資料以及千手千眼佛等幾十件精美塑像,已不存在;后院為僧房,清雅別致。整個寺院石級層迭,回廊交錯,門楣多變。

前院的一顆參天銀杏歷時1300多個春秋依然綠蔭如蓋、蒼勁挺拔;一顆蒼勁古檜盤根錯節,枝葉扶疏;后院古柏挺立,一對父子銀杏相偎成趣;廂房前金桂、銀桂清香襲人。清人蔣佩曾對此景賦詩:“青鞋且趁夕陽晴,流水孤村畫里行。遠蟑鐘鳴香閣迎,深林犬吠老僧迎。燈搖佛座三更夢,風卷松濤一院聲。”

瑞云寺

文隱之氣·古城與詩人的大腕夙緣

除了帝王、英雄和戰爭,宿州還有一種自帶傳播效應的“特產”——古詩遺址。宿州這方福地似乎先天具有吸引大文人的稟賦,嵇康、劉伶、白居易、李白、韓愈、白居易、蘇軾、鄭板橋、曹寅……這些文曲星一樣的大詩人都曾先后游歷或流寓于此,留下了許多美好的詩文和遺跡。

白居易·東林草堂遺址。提到與宿州有緣分的詩人,第一個要論到白居易。白居易在宿州符離斷斷續續地生活了二十二年,宿州的山水養育了他,這里有他童年的夢想,有他成長的足跡,有他刻骨銘心的初戀。白居易把宿州當做自己的第二故鄉,也留下了很多快膾炙人口的詩篇。其中,《賦得古原草送別》就是白居易青年時期在宿州所寫。如今,宿州市符離鎮濉水河南畔就有白居易故居——東林草堂遺址。此地碧水蕩漾,風景秀美。濉水河南有一高臺,臺上樹木茂盛,野草叢生,人稱“白堆”。東林草堂所在村唐朝稱毓村。

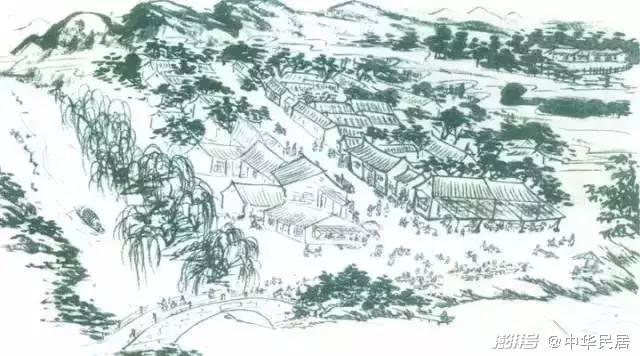

符離老街東林草堂

李白·宴嬉臺。整個古代詩詞界屈指可數的大腕、“詩仙”李白與“詩圣”杜甫曾齊齊來到這里游覽,與宿州結下不解之緣。唐天寶三年(744年),44歲的李白與33歲的杜甫在洛陽第一次相見,兩人一見如故,結伴同游。李白當時居住在山東兗州,杜甫的父親在兗州當司馬,所以同去袞州。李白與杜甫在去兗州時途徑宿州碭山,同行的還有大詩人高適。“詩仙”與“詩圣”同時駕臨,碭山縣令親自作陪,場面之熱鬧可以想象。李白有酒便寫詩,寫下了《秋夜與劉碭山泛宴喜亭池》。一貫憂國憂民的杜甫在這樣歡樂的場面里是很少作詩的,何況還有年長11歲、當時名氣遠遠高于他的李白在場。“詩圣”沒有留詩,對宿州來說不能不說是個遺憾。當年二人歡宴作詩處遂建起宴嬉臺。該臺在碭山縣城東郊三里處,原亭池上復建的宴亭是一座單檐六角亭,臺上有石刻“宴嬉臺”三個大字,相傳為李白手書。

李白宴嬉臺

蘇軾·老城墻與扶疏亭。“不似白云鄉外冷,溫柔。此去淮南第一州。”如此清麗可人的詩句是宋代文豪蘇軾為宿州而作。蘇軾在徐州做太守時曾來宿州。他送給當時宿州太守一幅《墨竹圖》,上題詩《畫竹并前題竹詩寄宿州刺史》。詩云:“寄臥虛寂堂,明月浸疏竹。泠然洗我心,欲飲不可掬。”宿州太守當時正在蘇州城墻上建扶疏亭,遂刻《墨竹圖》和詩于石碑上,使得蘇東坡墨寶流韻至今。還有一種說法是,蘇軾來宿州時將《墨竹圖》遺落于宿州。據《明·宿州志·古跡志》記載:“東坡守徐時,遺墨竹一本于宿,好事者刻諸石,構廳處之,名曰扶疏。”“扶疏余韻”如今已成為“宿州八景”之一。扶疏亭內還有蘇東坡遺墨。無論當初真相如何,可以肯定的是,蘇軾不止一次來過宿州。在蘇軾文集中有一首《南鄉子·宿州上元》,即是蘇軾在宿州過上元節時所作。

老城墻

愛情絕唱·英雄與美人的柔情梗

一座城市,有時不是因為有動人景色而令人念念不忘,而是因為這座城市里住著的人和故事,遂成為世人心頭的牽掛,宿州就是這樣的古城。

宿州的氣質是雄沉硬朗的,在這份大氣磅礴之外,還襯著一抹瑰麗的柔情底色。這抹底色來源于叫虞姬的美麗女子。虞姬無疑是中國歷史上少有的既有傾城之顏,又有高貴靈魂的女子。她幾乎集齊了世人對女子所有美好的想象。最令人企羨的是,她得到了心上人始終如一的欣賞和忠誠,為一段幾乎完美的愛情香消玉殞,譜寫了一段可歌可泣的愛情故事。宿州何其有幸,孕育了這樣一位女子和這樣的一段至純至美的愛情;項羽何其有幸,得到了這樣一位女子的美好和靈魂。

航拍虞姬文化園

垓下之戰發生在兩千多年前,千載而下,如今我們站立于宿州市靈璧縣虞姬墓之前,摩挲著墓前碑文“虞兮奈何,自古紅顏多薄命;姬兮安在,獨留青冢向黃昏”這樣略顯傷感的文字,依然為英雄美人纏綿悱惻的愛情絕唱而唏噓不已。項羽是一個性格暴躁的男子,卻也是一個用情專一的人,他始終愛著虞姬。相傳,項羽進入咸陽后火燒阿房宮,收集秦朝宮殿中的金銀財寶,卻將阿房宮內美女盡數遣散,可見他心里只住著一個女子。從人格力量和美學角度看過去,項羽與虞姬身上都閃耀著人性光輝,是至情至性的一雙男女。項羽在最后一搏的生死關頭竟然對虞姬“泣數行下”,這一瞬的兒女情長和“英雄氣短”,讓這位大將軍顯得更有人情味,更具個性光彩,比起劉邦來也就顯得更真、更善、更美。

虞姬項羽策馬同行

來到宿州,必定要專程去靈璧縣拜望虞姬美麗靈魂的最后棲息之所。靈璧縣城東,樹影婆娑古木林中,有一座清雅疏朗的古墓,墓基隆起,碑石林立,靜穆凝重,這就是虞姬墓。粉墻小窗,青灰色小瓦,雕梁畫棟,結構巧妙。徜徉于鐘靈毓秀的墓園中,耳邊似乎傳來項羽悲壯的《垓下歌》:“力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”緊隨其后是虞美人溫柔決絕的《和垓下歌》:“漢兵已略地,四方楚歌聲。大王意氣盡,賤妾何聊生。”一曲歌了,美人香消玉殞。一千多年后,一位豪放派詞人來到虞姬墓前,如你我一般,感動于世間難尋的真情,寫下 “當年得意如芳草。日日春風好。拔山力盡忽悲歌。飲罷虞兮從此、奈君何。人間不識精誠苦。貪看青青舞。驀然斂袂卻亭亭。怕是曲中猶帶、楚歌聲”這首《虞美人· 賦虞美人草》。這位詞人就是辛棄疾。

“蝴蝶飛不過滄海,沒有誰忍心去責怪。”虞姬,這只美麗的蝴蝶,在數千年前以悲壯的方式完成了對愛情滄海的飛渡,用生命和柔情為不離不棄、生死相依做了最美好的詮釋,也給宿州留下了一段千古絕唱。

垓下遺風

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司