- +1

搶占校園萬億賽道,團餐巨頭禧云“分家”

原創 曾輿 豹變

「核心提示」

巨頭重金猛砸的在線教育等教培市場,經歷野蠻生長,近期遭監管連連點名有所降溫。而校園里另一個萬億風口卻越刮越猛,圍繞著服務好校園里的孩子,智慧校園吸引了更多目光。螞蟻科技等互聯網巨頭,看重校園生活場景相關,早已有所布局。螞蟻投資的團餐巨頭禧云國際,近期“分家”,校園信息化業務線獨立,看中的正是校園里的新風口。

作者|曾輿

編輯|王珊

“讓天下沒有難做的團餐生意”,這句話來自于一家“一站式服務”的團餐企業,頗有阿里巴巴的味道。

這家企業名為禧云國際,曾于2018年、2019年先后獲得螞蟻金服、鼎暉、阿里巴巴本地生活板塊的戰略投資,共計約3億美金。

創始人為劉延云和吳劍光。

劉延云,1967年1月26日出生于河北省南宮市,1993年辭去南宮市紀委秘書職務,創辦一家糧油公司,并發展成全國性大型團餐連鎖企業“千喜鶴集團”,全國設有50多個管理區,承擔了3/4的軍事院校和300余家地方院校、大型企業約200余萬人的餐飲服務。

吳劍光,出身互聯網,曾擔任窩窩團CEO、分眾無線CTO,創立明致無線和易通無線,在本地生活服務領域建樹頗多。

劉延云和吳劍光的合作被認為是“產業+互聯網”的結合。據官網介紹,禧云國際自2017年成立以來,已服務6000余家餐飲中心,55000余家檔口門店,覆蓋全國31個省市,涵蓋大中學、醫院、廠礦、金融政府機構、IT科技系統、鐵路機場、養老餐等領域。

比較突然的是,2021年4月8日消息,禧云國際“一分為二”,團餐和校園信息化徹底分家。

2000多萬人的三餐里做出大生意

1992年,那是一個春天,鄧小平先后視察武昌、深圳等地,發表影響數十年的南巡講話。

鄧小平說,要堅持改革開放不動搖,膽子要大,敢于試驗,勇于創新,“沒有一點闖的精神,沒有一點‘冒’的精神,沒有一股氣呀、勁呀,就走不出一條好路,走不出一條新路,就干不出新的事業。”

這番話深深地刺激了身處邢臺南宮的劉延云。彼時他還是一名基層公務員,剛大學畢業三年。

小平講話次年,劉延云拿著手里僅有的、靠省吃儉用攢下的7000塊錢,辭去公職,下海在石家莊創辦了“正義糧油公司"。

“每次蹬三輪,拉800斤大米,爬上石家莊的地道橋……”,“饅頭哥”劉延云以一家糧油店起步,從生產饅頭、花卷做起,發展到擁有十幾家門店的連鎖公司,銷售額達到幾億元,并定名“千喜鶴”公司。

2010年代,互聯網的春風又吹到了劉延云的心坎,他認為“產業+互聯網”是必然趨勢。2017年,他和吳劍光一起創辦了禧云國際,并先后拉來螞蟻集團、鼎暉等投資。

2021年4月8日,禧云國際重大資產重組公告提示,“禧云國際”及旗下的禧云世紀品牌、供應鏈、食安和禧云數科等公司的產品和服務,已惠及2000余萬人,包括他們的一日三餐。

而“禧云世紀”及旗下智慧校園板塊(含禧云信息公司)、場景IOT產品研發中心(含云景物聯公司)、智慧食堂板塊(含正奇晟業公司)等業務板塊,已服務中國高校及中學1500余所、日均服務師生2100萬人次,成為中國領先的智慧校園運營商。

為什么走向拆分?

這個當年被認為是產業和互聯網技術“完美結合”的案例,走到今天不得不“離婚”了。

依照禧云國際的口徑,“互聯網板塊”將由吳劍光領銜,更聚焦于智慧校園及校園生活服務,致力于為中國高校、中學提供新一代互聯網化智慧校園產品與服務。

產業板塊將由劉延云領銜,繼續以“讓天下沒有難做的團餐生意”為使命,聯合產業鏈上下游的合作伙伴,持續為團餐產業鏈企業提供包括餐飲品牌孵化及運營推廣服務、團餐數據化技術服務、標準食材集成服務、第三方團餐食安服務、團餐管理培訓和咨詢在內的一站式企業服務。

拆分之前和之后的企業經營主體都是VIE架構,互聯網版塊的國內經營主體是天津禧云信息科技有限公司,在變更前由禧云(天津)企業管理有限公司獨資控制,目前顯示股東為吳劍光和谷光。

而產業板塊的國內持股主體是禧云(天津)企業管理有限公司,劉延云持有55.35%股份,螞蟻集團的持股平臺上海云鑫持有6.6655%,口碑持有3.3328%,國內工商信息并無鼎暉持股顯示,應該是通過美元基金投資,在境外VIE架構才有體現。

值得注意的是,拆分后的兩家企業互不持股。

為什么要拆分?禧云國際上下游產業鏈企業給出的猜測是,禧云國際關于產業板塊和千喜鶴產業鏈并無多大差別,而信息化則聚焦在學校食堂的生物識別場景,但疫情導致產業受較大影響,一家公司的兩個業務越來越分裂,而分拆能讓兩個業務更自由發展。

對此說法,劉延云和吳劍光團隊均未給出明確答復。可以肯定的是,劉延云希望繼續深耕團餐產業,他兼任全國工商聯農業產業商會副會長、中國烹飪協會團餐委員會主席、快餐專委會副主任、中國肉類協會常務理事。

這些行業資源將助力劉延云,在學校、企業、醫院、政府及其管理方提升團餐服務質量和管理效率,推動產業上下游協同發展與轉型。

對于信息板塊,吳劍光則希望在校園消費、校園安全、教務管理等維度,為校園提供信息化產品和服務;幫助校園管理方及經營者提升管理效率,提升校園綜合信息化水平;為學生和家長提供安全、便捷的校園生活服務。

搶占智慧校園的萬億賽道

從禧云國際的拆分可以看出,一個關于校園場景運營的賽道正在浮出。

浙江新聞曾報道,溫州市第二十二中副校長丁蝶介紹,該校完全進入了“智慧校園智能管理系統”,吃飯忘帶卡,打飯得靠蹭同學;請假要離校,假條得等老師批;錯題要整理,基本得靠手來抄,這些現象全部改變。

當下校園生活因為數字化改革有了全新的打開方式

現在校園里布局了40臺終端,通過人臉識別的智能化管理,全校師生只需通過刷臉就可以實現各種場景的應用,包括學生發展、黨政管理、教師發展、教學服務、后勤服務、安全保衛等六大模塊,而后勤服務的管理系統正是由吳劍光團隊帶領的禧云信息提供,像這樣的學校,禧云信息共服務了1500多家。

“每日服務學生1000萬人,每天的交易筆數是800萬筆”,禧云信息內部人士私下透露的數據顯示,禧云信息服務的高校已經占到了全國高校的1/3。

不可否認,從食堂場景切入,完成從“智慧食堂”到“智慧校園”的全面升級,是最快捷、實用的鏈路。

在禧云信息的公開宣傳材料中,其自稱是“中國最大的智慧食堂SaaS運營商”,并希望覆蓋50%的高校和中學,通過領先的校園SaaS產品和日活千萬級以上的精準用戶服務,實現上下產業鏈條的商業價值。

尤其在中學校園場景,因為學生不能攜帶手機進入校園,學生打飯、購買食品完成支付的工具都是“生物識別”,而在他們的背后至少是一對父母,天天關心著他們的孩子在吃什么,消費了什么,花了多少錢。

這是一個粘性極高又高度垂直的用戶群體,據相關資料顯示,我國共有8萬多所高校和中學,動態在校學生人數約為1.2億,背后是萬億的市場服務規模。

在線教育受打壓,校園場景服務火了?

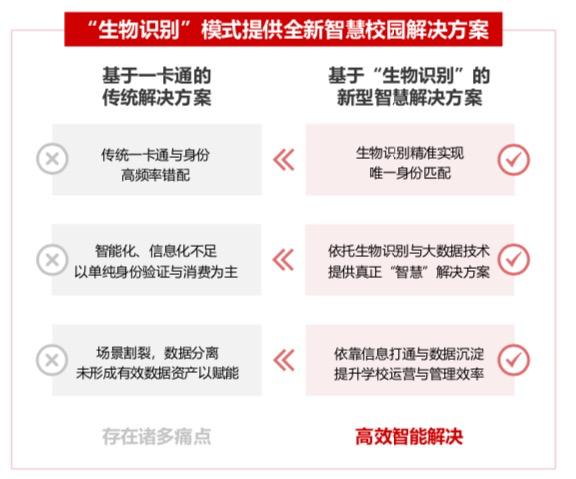

智慧校園1.0時代是校園一卡通,最具代表性的兩家上市公司是新開普和正元智慧。

2019年,螞蟻金服的子公司上海云鑫受讓新開普6.28%股份,這和螞蟻集團不停豐富其支付場景相關,也和資本看重校園生活場景相關。

截至2021年4月12日收盤,新開普市值37.67億元。

新開普此前財報顯示,其主要基礎應用產品分別為一卡通管理系統、自助服務系統等。歸根結底,離不開“校園卡”這一核心產品。

這也說明,傳統的一卡通產品是校園信息化1.0的產物,以“項目制”收入為主。

新開普2021一季報預報稱:1、2021 年第一季度公司加大研發與市場投入,人工成本及費用增長較快; 2、同時受疫情影響,2020 年高校寒假延長時間較長,項目招投標及驗收有所延遲。

這說明,該公司研發已向手機移動端過度,另外“項目招投標及驗收有所延遲”,恰恰說明了其收入還依靠項目招標。而新開普2020年三季報數據顯示,營業總成本4.78億,銷售費用占了1.549億。

“未來智慧校園的SaaS系統一定是基于互聯網技術,而不是IC卡片,起碼手機和人臉識別能確定使用者的真實身份,IC卡連是不是本人都難確定。”一名校園SaaS服務商表示,SaaS系統可以作為校方管理運營平臺,在產品先進性和商業模式上具備絕對優勢,支付服務只是表象,背后是食品安全和數據化分析應用以及生物識別。

這或許正是禧云信息獲得螞蟻集團和鼎暉投資的基礎邏輯,也是吳劍光分拆后帶領禧云信息努力的方向,通過智能IOT設備,實現線下各類場景應用的數據連接與打通,幫助學校建立數據資產,實現數據共享、提升效率;同時通過數據分析,輔助決策。

那么,作為運營20年的一卡通公司新開普,能否由一卡通向互聯網產品升級過度呢?業界給出擔憂,此轉型升級必然代表著要淘汰自己的原有產品,“這太矛盾了,太難選擇了。”

這或許給了禧云信息彎道超車的機會。

另一方面,2020年疫情期間,最火的賽道是在線教育,今年春節前后,中紀委點名在線教育資本和廣告亂相,讓這一賽道降溫。

教育部指出在線教育“運營模式存在風險”,當前校外線上培訓機構普遍通過融資進行資本運營,“但過于逐利,一些線上培訓機構為了獲取客源,不把錢用在提高服務質量的刀刃上,在各大媒體上鋪天蓋地地做廣告,營造所有孩子都需要參加培訓的氛圍,加重家長的焦慮。”

教育部表示,將多舉措持續規范校外線上培訓。

這一系列的表態讓在線教育市場和培訓機構暫時降溫,與在線教育向家長吸金不同,以智慧食堂為切入點的數字化校園服務系統,提升了校園管理效率,讓食堂服務可溯源,提升了食品安全和校園安全,也更有政策保障,容易獲得公立學校的支持。

你看好智慧校園嗎?

歡迎在留言區討論

原標題:《獨家|搶占校園萬億賽道,團餐巨頭禧云「分家」》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司