- +1

大學何為|港科大副校長:大學排名只作參考,學術氛圍最重要

【編者按】

2017年9月21日,教育部公布首批“雙一流”建設名單。中國高校從此開始了“雙一流”建設的歷史過程。

不久前,第一輪“雙一流”建設高校已迎來周期總結工作。在第一輪周期中,中國高校的“雙一流”建設取得了哪些成績?遇到了哪些困難?未來各家“雙一流”高校準備采取哪些新舉措?

澎湃新聞特推出“大學何為”專題,聚焦中國高等教育的建設和發展,試圖回答中國高校如何建設世界一流大學這一備受關注的話題。

今天刊發的是香港科技大學副校長葉玉如的專訪。

三十而立。從1991年到2021年,香港科技大學(簡稱“港科大”)創立剛好30年。

這所坐落于香港清水灣海濱的亞洲頂級學府,從無到有,已躋身世界一流:2020年《泰晤士高等教育》全球頂尖400所年輕大學排名第一、2021年度《QS全球大學排名》全球頂尖1000所大學中排名第二十七(在香港排名第二)……

年輕有實力——港科大的崛起,被譽為“香港的奇跡”,也是大學發展史上的奇跡。

何謂大學?大學何為?近日,國際知名神經生物學家、中國科學院院士、香港科技大學副校長葉玉如教授接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)專訪,詳談如何建設世界一流大學以及內地香港科研如何合作共贏。

國際知名神經生物學家、中國科學院院士、香港科技大學副校長葉玉如教授。本文圖片均為受訪者提供

在“雙一流”高校建設的熱潮中,人們不禁會問:什么樣的大學才是“世界一流大學”?

對于權威機構發布的榜單,葉玉如坦然地說,世界大學排名只是起參考作用。“我覺得一所好的大學,最重要的是要有良好的學術氛圍。”

按她的說法,好大學就是能夠吸引到一大批學術水平高、以探索未知世界為樂趣的一流學者,也能夠培養出世界頂尖人才,產生有重大影響力的創新科研成果,對社會進步有積極貢獻。

簡而言之,一流大學吸引一流的學者、培養一流的人才。靠什么?良好的學術氛圍、公平有序的競爭環境、前景可觀的職業發展路徑。

正如教育家梅貽琦的名言——“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”

人才,才是大學的根本。葉玉如提出,要疏通人才從大學和科研院所向企業流動的渠道。“讓適合學術界的進入學術界,適合產業的進入產業,形成一個良性循環、有機融合的創科生態系統。”

尊重獨立性,強調多元化,與時俱進,是港科大的立身之本。

縱觀其發展史,有兩次重大機遇。第一次是創立之時,正值中國改革開放推進的重要時期,香港成為亞洲金融中心以及珠三角的知識和經濟樞紐。積極創新,不斷求進,協助香港的經濟和社會發展,是一眾創辦人賦予港科大的使命。

另一次機遇是在2019年,港科大廣州校區的籌建辦學申請順利獲批,同年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布。“改變未來”, 港科大這一愿景,從此與粵港澳大灣區的發展緊密聯結。

談“雙一流”:沒有統一標準,良好學術氛圍最重要

澎湃新聞:怎么看待內地建設“雙一流”(世界一流大學和一流學科)高校的風潮,您認為目前中國大學與世界一流大學的差距在哪些地方,一流大學應該具備哪些特質?

葉玉如:評估一所大學是否為世界一流因素其實有很多,現在并沒有一個統一的客觀標準。內地現在很多大學,在很多權威機構發布的世界大學排名中都位居前列。

當然,這些排名只是起參考作用。我覺得一所好的大學,最重要是要有良好的學術氛圍,能夠吸引到一大批學術水平高、以探索未知世界為樂趣的一流學者,也能夠培養出世界頂尖的人才,產生有重大影響力的創新科研成果,對社會進步有積極貢獻。

澎湃新聞:您在從事科研工作的同時,也負責著管理與教學工作,您認為大學應該培養什么樣的人才?香港的高等教育應該怎么面向內地和國際保持自身的競爭力?

葉玉如:我覺得大學應該培養具有社會責任感、創新能力、國際視野的人才。首先,培養學生的社會責任感非常重要,鼓勵他們畢業后為國家和社會作出貢獻。另外,在當今社會全球化的背景下,參與國際合作和競爭都需要具有國際視野的人才。創新驅動發展是我們國家實施的重要發展戰略,也是全球大趨勢。大學作為培養人才的重要基地,應該培養富有創新精神,有能力提出和解決關鍵核心問題的人才。

一所大學要保持自身的競爭力,最重要是要提供良好的科研環境和學術氛圍,讓科研人員可以專心開展自己感興趣的課題,為學生多元化成長提供良好的培養環境。另外還可以在以下幾個方面推進:

首先,大學的學科設置要與時俱進,針對國際科學發展前沿以及國家區域發展重大戰略需求,進行學術規劃和課程設計,開設和增加能夠反映新時代創科需求的學科,為大灣區培養新興科技領域的專業人才。現在單一的傳統學科已不能滿足社會的發展需求。許多尖端技術和先進產業,如大數據、可持續能源、生物醫學和金融科技等領域,都是通過多學科之間的交叉融合才取得長足發展。我所在的港科大以廣州校園的建設為契機,主動布局了一批跨學科、跨領域的新興前沿交叉學科,比如先進材料、人工智能、生物醫學、金融科技等,希望培養具有融合學科思維和技能的復合型人才,讓這些青年人有足夠能力應對21世紀的挑戰,并給世界帶來積極改變,推動創新科技研發和成果轉化。

第二,發揮香港高校的科研和國際化優勢,吸引海內外領先實驗室、科研機構、高校、跨國公司在香港/大灣區設立達到全球領先水平的科學實驗室和研發中心,匯聚和培養具有國際視野的創新人才。比如香港特區政府正全力推動在科學園建設兩個InnoHK平臺,支持世界頂尖的大學院校、研究機構和科技企業在港進行更多合作研發,現在已吸引了近百個申請。我覺得這是一個非常好的措施,可以促進國際科研合作、提升香港研究水平。我自己也跟UCL、Stanford的教授一起合作,在InnoHK平臺成立了神經退行性疾病研究中心。

第三,利用粵港澳大灣區建設機遇,在大灣區探索搭建創新型的產學研協同平臺,整合大灣區不同區域的科研和產業優勢。香港在科創方面有很多優勢,基礎科研實力雄厚,國際化程度高,但是市場有限,也缺乏相關工業。可以考慮建設一些創新型的大灣區創新創業基地,促進香港優秀的科研成果在大灣區產業化,一方面為大灣區的創科發展提供技術支持,同時為人才提供更加多元化的發展空間。

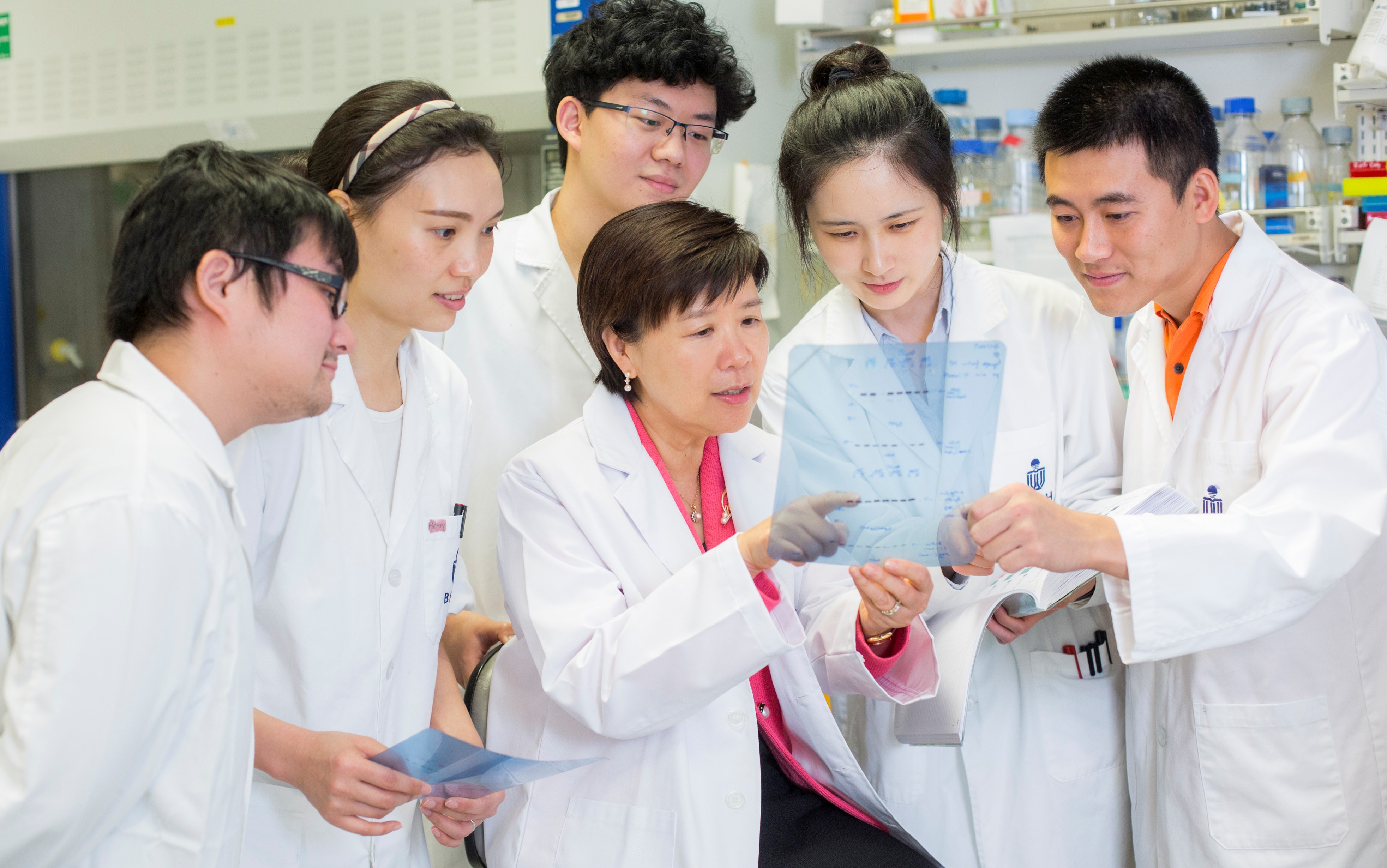

葉玉如教授與畢業學生以及實驗室團隊成員合影。

談科研發展:尊重和信任科研人員,賦予一定自主權

澎湃新聞:大家現在說高校學術圈“內卷化”,年輕學者進入高校門檻越來越高、考核越來越多,各種指標層出不窮。您怎么看待這個觀點和現象?您覺得中國科研人員開始趨于飽和或者過剩了嗎?您對于國內平衡人才需求和人才培養有什么看法?

葉玉如:過去幾十年,我們國家科研發展的速度非常快,科研人員隊伍增長量也非常大,整體水平也越來越高,很多高校的門檻越來越高,其實是一個正常現象。國外頂尖的大學,比如哈佛、麻省理工、斯坦福的進入門檻也非常高。

加強人才培養,其中很重要的是創造一個良好的學術環境,讓喜歡學術的人才可以沉下心來做科研,充分發揮自己的專長;同時這是一個公平有序的競爭環境,激發人才創新活力。另外,要為科技人才提供多元化的、前景可觀的職業發展路徑,疏通人才從大學和科研院所向企業流動的渠道,讓適合學術界的進入學術界,適合產業的進入產業,形成一個良性循環、有機融合的創科生態系統。

澎湃新聞:今年1月份,科技部發布了一份“有關論文涉嫌造假調查處理情況的通報”,引發了大家對科研誠信的廣泛討論和思考,您怎么看待科研誠信問題?您覺得應該怎樣建立和健全科研誠信的監督、獎懲和管理機制,保障學術活動的有序開展?

葉玉如:科研誠信是科技創新的重要基礎。加強科研活動全流程誠信管理,加強科研誠信教育,加大對科研造假等學術不端的懲治力度等,都有利于塑造良好的學術環境,保障科研活動健康有序發展。但是同時要注意不能矯枉過正,設立過多條條框框和審查程序,要充分尊重和信任科研人員,賦予一定程度的自主權,讓他們充分發揮創造力和潛力。

澎湃新聞:目前國內高校廣泛開展“破四唯”活動,強調“不唯論文、不唯職稱、不唯學歷、不唯獎項”,突出“不拘一格降人才”;但也有聲音說“不唯代表不僅”,反而要求科研人員面面俱到、全能選手,給科研人員特別是青年學者帶來更大考核壓力和晉升難度。在科研人才的評價和管理方面,您覺得應該從哪些方面著手調整以促進科研圈良性發展?

葉玉如:去年教育部、科技部研究制定的《關于規范高等學校SCI論文相關指標使用樹立正確評價導向的若干意見》,致力于建立一個更加合理和公平的體系。我覺得其中有幾點非常好。例如,建立健全分類評價體系,對不同學科、不同領域應該采取不同的評價考核指標體系。基礎研究和應用研究,研究成果的形式就很不同,評價考核指標體系也應該不同。另外一點是完善學術同行評價。同行專家更了解這個領域的特點、發展情況,可以對科研工作的質量、貢獻和原創價值有一個更全面的評價。

談醫療探索:將人工智能技術應用到藥物研發

澎湃新聞:您曾在采訪中提到,做科研并不是一個孤獨的事情,喜歡與其他科學家合作,您的科研團隊也一直與內地的院校、醫院保持合作關系,這些合作是如何展開的?您認為這種合作能夠為科研帶來哪些幫助?

葉玉如:我1993年回到香港工作,1995年開始參與中國科學院上海腦研究所的建設和學生培養,從那時候至今一直與內地科學界保持緊密的合作和交流,包括參加和組織科學會議、擔任學術委員會專家等。在學術交流過程中,大家常常能發現一些共同的研究興趣,很自然地會一起開展合作研究。這么多年來跟內地很多高水平的科研團隊培養了很好的默契,建立起長期的、連續的合作關系,共同發表論文、申請項目等。

科學發展到今天,很多項目都不是某個人、某個實驗室就能夠完成的,交流與合作非常重要。學者之間的交流合作,有很多啟發,至為重要。我在科研路上,就一直得到許多良師益友互相扶持鼓勵,才可以產出這些成果。

葉玉如教授與學生討論實驗結果。

澎湃新聞:我們注意到,您長期致力于探索神經科學的前沿領域,在阿爾茲海默癥等重大疾病的病理生理學以及藥物開發方面都有很高造詣,您能否在這方面給我們分享一些專業的見解,或者聊聊正在著手的研究工作?這些研究將對人類社會有何影響?

葉玉如:我們科研團隊主要研究神經生物學的一些基本問題,包括神經發育及信號環路,以及記憶形成的相關機理。這些研究成果有助了解各種神經系統性疾病的發病機理,并對開發相關診斷工具和治療藥物有積極作用。

以阿爾茲海默癥(AD) 為例。我們團隊發現,AD的主要病理學標志“淀粉樣蛋白斑”會過度啟動EphA4蛋白,從而減低神經細胞之間的通訊能力,造成病人認知功能障礙。我們成功從傳統中藥篩選出一種天然化合物,可以抑制EphA4的活性、改善AD癥狀。

另外,我們團隊還發現人體自身的一種稱為白介素-33 (IL-33) 的蛋白質,與AD的發病機理有關。IL-33是調節人體免疫系統功能的一種蛋白質。我們發現在動物實驗中,注射IL-33能夠成功逆轉神經細胞通訊缺陷和記憶力衰退的情況,快速修復認知功能。這表明,白介素-33有機會發展成為有效治療阿爾茲海默癥的新藥物。

我們團隊近期開展的另一項研究則是進行全基因組測序,運用大數據分析中國人群與AD有關的遺傳因子,可以快速對罹患AD的風險進行檢測,幷對患者進行分類評估。

我們的工作不限于基礎研究,同時致力于將研究成果轉化為臨床應用。我們運用分子生物學技術,針對疾病特定蛋白靶點,結合虛擬藥物篩選及患者臨床信息的分析,開發了一系列的潛在藥物并致力于臨床前研究。

我們團隊也正在嘗試將人工智能的技術應用到藥物研發的過程中。傳統藥物研發過程中,化合物的篩選和優化需要大量的時間和成本投入,而且精確度不高。而人工智能的應用,可以通過設計機器學習模型,綜合考慮多種關鍵性質對候選化合物進行排序,并推薦最有可能有效的化合物進行體外細胞和動物模型實驗,這樣可以大大提高藥物篩選的效率和成功率。我們希望通過人工智能技術的應用,可以推動阿爾茲海默癥新療法的開發。

談兩地合作:粵港澳大灣區是香港科技發展的新機遇

澎湃新聞:香港科技大學接下來有哪些契合國家發展戰略的重點規劃?

葉玉如:粵港澳大灣區有四個重大合作平臺,包括深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙、深港河套。港科大在其中三個平臺都有布局。

深圳前海:港科大的藍海灣孵化港于2017年6月入駐前海深港青年夢工場,為創業青年提供創新創業孵化平臺,旨在通過匯聚深港兩地的技術、創業、創投、產業等資源,為創業團隊提供優質及專業的孵化服務,打造深港創新創業生態圈,推動粵港澳大灣區人才培養、科技成果轉化和經濟發展。

廣州南沙:港科大正在廣州南沙建設分校,已獲得國家教育部批準籌建,是粵港澳大灣區規劃發布后首個具獨立法人資格的內地與香港合作辦學機構。目標是2022年9月正式開學,首階段以招收4000名研究生為目標。相信新校區可以大大拓展大學的發展空間,發揮香港與內地的優勢互補,與本部產生協同效應;另一方面也是對接國家發展戰略的思考和謀劃,為粵港澳大灣區引進香港優質的教育資源。

深港河套:港科大是第一批入駐深港科技創新合作區的高校。深港科技創新合作區橫跨深圳河兩岸,地理位置非常優越,為兩地創新合作提供了新的機遇和平臺。港科大在合作區成立了深港協同創新研究院,希望可以憑借自身在創科領域的獨特優勢,吸引國際科研人才,推動區域創科合作,一方面在前沿科學和國家戰略發展領域布局,強化基礎研究,在生物科技、信息科技、金融科技等前沿領域取得原創性突破;同時也結合福田的產業優勢,推動科研成果的轉化。另外,國家正在大灣區布局綜合性國家科學中心,深港協同創新研究院的創新力量也為綜合性國家科學中心的建設作出貢獻。

香港科技大學。

澎湃新聞:“十四五”規劃綱要中提出支持香港建設國際創新科技中心、支持粵港澳大灣區建設綜合性國家科學中心,您認為粵港澳大灣區的發展將會為香港的科研帶來怎樣的機遇?

葉玉如:粵港澳大灣區是國家戰略發展的重要組成部分,也是香港科技再上一個新臺階的新機遇。

近幾年,我們看到中央和地方政府在推動大灣區創科發展方面給予了很大的支持,提出了重要的發展方向、措施和投放資源,并在政策上有很多創新和突破,締造了良好的環境,為兩地的科研合作交流以及大灣區的科技創新發展提供極為有利的良好基礎。其中包括實現了科研資金過境,容許香港的大學科研機構能夠直接申請中央財政科研項目計劃,也讓申請的資金能夠在香港使用。香港和深圳還共同建設深港科技創新合作區,即深港河套。“十四五”規劃也首次將深港河套列入粵港澳大灣區重大合作平臺建設,顯示了國家對香港創科發展的重視和支持。

另一方面,香港可以與大灣區其他城市優勢互補,協同發展。香港在創新科技方面有很大的優勢,尤其是在基礎研究等方面,各大院校都吸引了很多優秀的人才。香港政府在政策上也非常支持科技創新;另一個重要優勢就是國際化程度高,容易接觸科學前沿,把握國際科技發展的趨勢。而大灣區內地城市有廣闊的市場,完善的產業鏈,擁有突出的先進制造能力,兩地共同發展,必能產生1+1大于2的協同效應,建設具備國際競爭力、在特定領域具備領先優勢的科技創新中心,提升香港乃至整個區域的國際競爭力,為國家科技發展做出貢獻。

此外,粵港澳大灣區的建設也為創科人才尤其是年輕人的發展帶來很多發展機遇和空間。結合粵港兩地的優勢,有意創業及發展創新科技的香港年輕人可以考慮在大灣區起步。香港科技大學的畢業生就有不少在大灣區創業成功的例子。比如在深圳創立了大疆科技的汪滔,以及在珠海創立云洲智能研發無人船的張云飛。

可以說粵港澳大灣區一體化發展,極大地豐富了香港的科研資源,進一步優化了香港的創科環境。我相信,隨著大灣區的建設,未來會陸續有更多相關便利措施和合作機制出臺,統籌科技創新資源,優化跨區域合作創新發展模式,推動科研創新合作。香港也將會在粵港澳大灣區的發展中繼續發力,更加積極和深入地參與國家的創新及科技發展;而配合國家科技發展規劃,香港科技發展也會再上一個新臺階。

澎湃新聞:您在今年的兩會上提出希望能夠盡快推動在香港成立國家實驗室分中心,在未來條件成熟的時候,在香港成立國家實驗室的建議;同時您也希望香港科學家未來有機會參與到“科技創新—2030重大項目”。您認為香港的科研力量尤其是香港科技大學,將在哪些方面助力科學研究的發展?

葉玉如:我覺得香港高校包括港科大可以在科研創新、成果轉化和人才培養等方面助力國家科研發展。

首先,國家非常重視科技創新,“十四五”規劃強調要對科技創新特別是基礎研究加大投入。香港在基礎科研方面有很好的優勢,可以從國家急迫需要和長遠需求出發,在特定的學術領域牽頭建設具備國際領先優勢的科研中心,開展前沿探索和技術攻堅。例如我自己很關注的一個領域是健康老齡化。我們國家現在老齡化壓力很大,各種相關疾病給社會發展和人民健康帶來沉重負擔,健康老齡化的研究就顯得尤為重要。香港有很好的科研基礎,有條件在這個領域牽頭建設具備國際領先優勢的國家級科研平臺,一方面推動相關科學研究的突破,促進疾病診治療法和藥物研究轉化,發展為健康老齡化研究的亞洲樞紐;另一方面也可以為政府決策提供科學依據,提升老年人健康和生活水平。

此外,香港可結合大灣區內地城市的強大產業化能力,促進科研成果轉化,帶動產業鏈發展。香港在科學研究方面有優勢,而大灣區城市群有廣闊的市場和多元化的成果轉化空間,大家協同深化產學研合作,相信可以大大加快基礎科研成果的轉化。我們港科大與華為、騰訊、微眾銀行等企業都成立了聯合實驗室,讓港科大前沿的科研成果與業界的經驗結合,推動人工智能、大數據、金融科技等創新應用。

另外,香港擁有多所世界級的優質大學,可以在人才培養和匯聚方面發揮重要作用。國家和香港特區政府都很支持香港高校前往大灣區辦學,推動大灣區高等教育融合發展,為大灣區培養、吸引和匯聚人才,推動兩地科研合作和交流。我所在的香港科技大學正在廣州籌建新校園,針對國際科學發展前沿以及國家區域發展重大戰略需求,主動布局了一批跨學科、跨領域的新興前沿交叉學科,與本部產生協同效應。這也是對接國家發展戰略的思考和謀劃,為粵港澳大灣區引進香港優質教育資源。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司