- +1

失落的蘋果“打工人”

原創 市值觀察 市值觀察 收錄于話題#蘋果產業鏈2#歌爾股份3

從中國撤退?蘋果走得了嗎?

市值觀察 & 騰訊自選股聯合出品

作 者 / 文 雨

編 輯 / 小市妹

2010年,金融危機陰霾未散,奧巴馬找到喬布斯,希望蘋果把生產線轉回美國帶動就業。

喬布斯沒有直接表態,給奧巴馬講起了故事:iPhone4上市前夕,突然有一項重要設計要修改,萬般焦急,中國鄭州的富士康工廠連夜召集工人開工,在第二天清晨之前搭建好了一條規模化生產線。

奧巴馬聽后沒有再強求,他知道,蘋果回不去了。

1

蜜月

大約十年前,大陸企業開始和蘋果結緣。

其成長速度,從部分切入“果鏈”的企業中可見一斑。

德賽電池2009年率先進入蘋果供應鏈,2010年,歌爾也接到蘋果的橄欖枝,2011年,立訊精密借收購昆山聯滔60%股權切入到蘋果連接線產業。

2016年,立訊精密又收購蘇州美特進一步滲透到聲學領域,后迅速成為蘋果AirPods的主力供應商。同一年,歐菲光2.34億美元收購索尼電子華南有限公司100%股權,正式切入到蘋果攝像頭模組供應鏈,成為當時國內唯一一家覆蓋安卓、蘋果供應鏈的模組廠商。

智能手機的爆發式增長徹底改變了蘋果公司業績增長曲線,2010財年,蘋果營收650億美元,這一數據到2020財年達到2745億美元,增長了三倍還多。

切入“果鏈”的企業賺翻了。

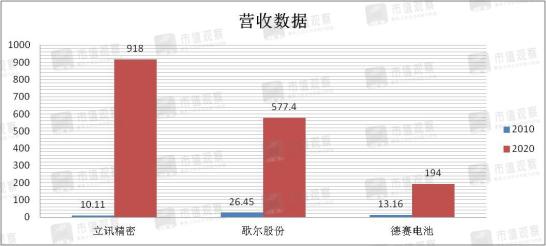

營收方面,2010年—2020年歌爾從26.45億增長到577.4億,翻了20多倍;立訊精密從10.11億元增長到918億元,翻了90倍;德賽電池從13.16億元增至194億元,翻了近15倍。

▲數據來源:公司財報

2016年進入蘋果產業鏈后,歐菲光當年營收大增44.6%。

老板們發財了。

高成長性換來了高估值,對于蘋果產業鏈上的公司,過去十年股價翻十倍根本不是夢,老板們想要低調也不可能了。

2020年,富士康“打工妹”完成華麗轉身,王來春身價超過郭臺銘;姜濱登頂山東首富,默默無聞的“技術男”開始頻繁地出現在網絡媒體上,一邊套現一邊給投資者講創業故事。

“果鏈”黃金十年,一切來的是那么自然。

但隱患也就此埋下。

2019年,來自蘋果的銷售收入分別占到了立訊精密、德賽電池、藍思科技總收入的55.43%、46.76%、43.07%。

最新財報顯示,去年蘋果貢獻了歌爾股份48.08%的營業收入,比重較2019年又提高了近8個百分點。

如果未來蘋果的訂單下滑,這些企業該怎么辦?

2

裂痕

跌停,腰斬,2021年,風向急轉直下,一切來得又是那么突然。

恐慌和焦慮籠罩在廣大“果鏈”投資者頭上,而歐菲光和蘋果的“閃離”將這一情緒推向了高潮。

3月16日盤后,歐菲光發布緊急公告,蘋果單方面終止了和公司的所有合作,第二天,歐菲光果斷跌停。

時間回到2017年,就在歐菲光切入蘋果產業鏈不久后,庫克還親自跑到歐菲光廣州的工廠參觀,并在社交媒體上高調“秀恩愛”。

▲圖源:網絡截圖

有投資者忍不住吐槽:“說離就離,庫克真狠。”

事實上,早在去年9月,就有媒體曝出蘋果和歐菲光的“感情”出現裂痕,不過歐菲光最終否定了這一消息。

今年2月,歐菲光將“果鏈”業務緊急賣給聞泰科技,本來即將完成交易,但突然東窗事發,最終在雙方原定價的基礎上打了6折出售。

不只歐菲光,年初至今,立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股、藍思科技、東山精密等蘋果產業鏈龍頭均跌跌不休。

2020年是蘋果產品的大年,產業鏈上的很多公司都實現了不菲的收入,按說會對股價形成支撐,但奈何利空消息滿天飛。

“需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%”,“蘋果計劃將7-10%產能從中國大陸轉移至印度,并由鴻海位于泰米爾納德邦的工廠負責生產iPhone 12”。

連號稱“地表最強蘋果分析師”的郭明錤也出來潑冷水,他在最新報告中下調2021年AirPods出貨預測30%-35%至7500萬部-8000萬部。

面對鋪天蓋地的消息,有人悄悄的按下了賣出鍵,有人在股吧里大肆的發泄負面情緒,還有的人在互動平臺上對著董秘瘋狂發問:“蘋果公司是否有減少訂單”,“過度依賴蘋果是否會有風險”。

總之,一片哀鳴。

3

別慌

恐慌之余,有投資者怒斥蘋果“變心”了。

其實,蘋果始終未改初心——在全球尋找利益空間。

蘋果要轉移產能,恐怕誰也擋不住,但是,別慌。

尋求低人力成本是跨國公司不斷進行產業全球轉移的根本驅動力。

從這一點來看,東南亞國家相對目前的中國確實有優勢。蘋果在東南亞代工廠的平均工資不到2000元人民幣,差不多只是中國代工廠的一半。

但低人力成本不代表低成本,中間還有效率問題。

中國在過去幾十年強制推行的義務教育使得國內勞動力人口素質明顯偏高,加上中國人吃苦耐勞的民族特性,國內打工人在生產效率上優勢明顯。

中國紡織品進出口商會副會長張錫安就曾公開表示,“越南、孟加拉、緬甸等國家的生產效率只分別為中國的80%、60%和50%左右”。

制度成本是另一項隱性成本。

上世紀60年代之后,首先接受西方產業轉移的是亞洲四小龍和四小虎,而這些國家有一個共同點:大多都是集中體制。

道理很簡單,有集中控制能力的國家才能抑制勞動密集型產業中資本與勞動之間的激烈對抗性矛盾。

而一旦接受西方所謂自由民主的普世價值就很難解決這一麻煩,工會就是其中的突出問題,紀錄片《美國工廠》就將曹德旺和工會間的拉鋸戰展現的淋漓盡致。

由于有工會的存在,加上不斷有產業向東南亞地區轉移,這些國家近幾年的工資也在水漲船高。

在越南工會操作下,2013年,越南政府通過《勞動法》,規定外資企業每年工資漲幅達到30%;同年,柬埔寨掀起全國工人罷工,要求將工人工資從100美元大幅提高到每月160美元,到2020年,這一數據已經增長到190美元。

一份報告顯示,去年漲幅榜前五位均為東南亞國家:印度、越南、印尼、柬埔寨、泰國,漲幅均在4%-6%之間。

如果工資上漲幅度趕不上生產效率的提升速度,東南亞地區的人力成本是否還有優勢就要打一個問號。

同樣作為人口大國的印度被認為最有希望接收來自中國的產業轉移,蘋果也在印度加大生產線布局,但出師未捷就先遭當頭一棒。

去年12月,緯創在印度的工廠因勞資糾紛而引發打砸騷亂,參與者達2000多人,工廠主要生產設備及倉庫受到損害,2萬多部蘋果手機遭損毀。據《印度時報》報導,這場暴動讓緯創損失了約43.7億盧比(約3.8億人民幣)。

印度特殊的城鄉二元結構使得只有少數接受西方文化熏陶的人活在正規官方制度之下,而大多數人還身處民間非規范制度的“灰色地帶”。

低效的政府體系,復雜的種姓制度,農民暴動,工人罷工,高昂的社會制度成本成為跨國公司們不得不考慮的一個問題。

最后,從中國轉移出去的產能大多是最低端的勞動密集型環節,而像立訊精密、歌爾等公司雖然做的是代工,但依然具備比較高的技術壁壘。

歌爾股份去年的研發費用為34.26億,立訊精密截止到去年三季度的研發費用高達44.66億,每年砸幾十億進行研發就足以說明問題,想要短時間內承接這些企業的訂單恐怕也沒那么容易。

“果鏈”還沒死,先別急著哭。

■ 免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容,為作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息(包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等)作出的個人分析與判斷;文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議,市值觀察不對因采納本文而產生的任何行動承擔任何責任。

部分圖片來自網絡、圖蟲創意

且未能核實版權歸屬,不為商業用途

如有侵犯,敬請作者與我們聯系

◆◆◆

未經授權,嚴禁轉載

轉載授權敬請聯系小市妹微信:szgcxiaoshimei

原標題:《失落的蘋果“打工人”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司