- +1

沿著高速看中國|走進淮安周恩來紀(jì)念館,追尋偉人的革命足跡

【編者按】

天空的上面還是天空,路的前方還是路,跟著澎湃新聞在16萬公里的高速公路上看遼闊中國。以高速為徑,走訪山川,眺望湖海,云游城鎮(zhèn)鄉(xiāng)間,澎湃新聞“沿著高速看中國” 歷時近3月的全媒體報道已經(jīng)啟程。

4月7日,澎湃新聞沿著京滬高速來到了江蘇淮安市的周恩來紀(jì)念館,這里收藏著周恩來南開學(xué)校讀書時寫的作文、長征途中用過的公文包和望遠鏡、生前穿過的衣物等,以豐富而詳實的資料、圖片和實物來展示周恩來總理的光輝一生。

周恩來紀(jì)念館正門,碑刻文字由鄧小平書寫。本文圖片 澎湃新聞記者 莊岸

“你不在了,可是每到海棠花開放的時候,常常有愛花的人來看花。在花下樹前,大家一邊賞花,一邊緬懷你,想念你,仿佛你仍在我們中間。”這是33年前鄧穎超在中南海西花廳前追憶先夫時寫下的句子。

位于湖心島上的周恩來紀(jì)念館。

四月初,距離北京八百公里外的江蘇省淮安市桃花垠人流如織。從全國各地趕來的人們不約而同地走到成排的海棠樹下,眺望坐落在湖心島上的周恩來紀(jì)念館,緬懷這位早已故去的共和國開國總理。

少有人知的是,自12歲北上求學(xué)之后,此后的66年人生里,周恩來再也沒有回過淮安。“母親墓前想來已白楊蕭蕭,而我卻痛悔著親恩未報。”是他畢生的遺憾。動蕩時,他心系家鄉(xiāng)人民安危,擔(dān)心牽連無辜,更怕影響組織工作;新中國成立后,他又恐“衣錦還鄉(xiāng)”影響不好,親筆寫下“十條家規(guī)”,告誡親屬在任何場合都不要講出與周恩來的關(guān)系。

周恩來紀(jì)念館瞻仰大廳外觀。

淮安周恩來紀(jì)念館自1992年1月落成對外開放以來,已經(jīng)累計接待中外瞻仰者4000余萬人次,是當(dāng)?shù)刈钪匾膼蹏髁x教育基地之一。

周恩來紀(jì)念館80后講解員賈茹告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com),在淮安人心中,這里更像是一座精神家園,徜徉歷史的長河中,回望一代偉人的革命足跡,更能收獲面對生活的勇氣和動力。

為中華之崛起

從事講解工作已有十年,閉上眼睛,賈茹都能清晰地說出展館內(nèi)每一張圖片的位置和內(nèi)容。可每到周恩來誕辰之日或清明等重要時節(jié),她還是禁不住在講解時落下眼淚。

學(xué)生時代,賈茹主修經(jīng)濟,如果不是父親的堅持,她從未想過,有一天自己會成為一名周恩來紀(jì)念館講解員。初來乍到時,領(lǐng)導(dǎo)塞給她厚厚一沓資料,要求是“一個月內(nèi),必須倒背如流。”

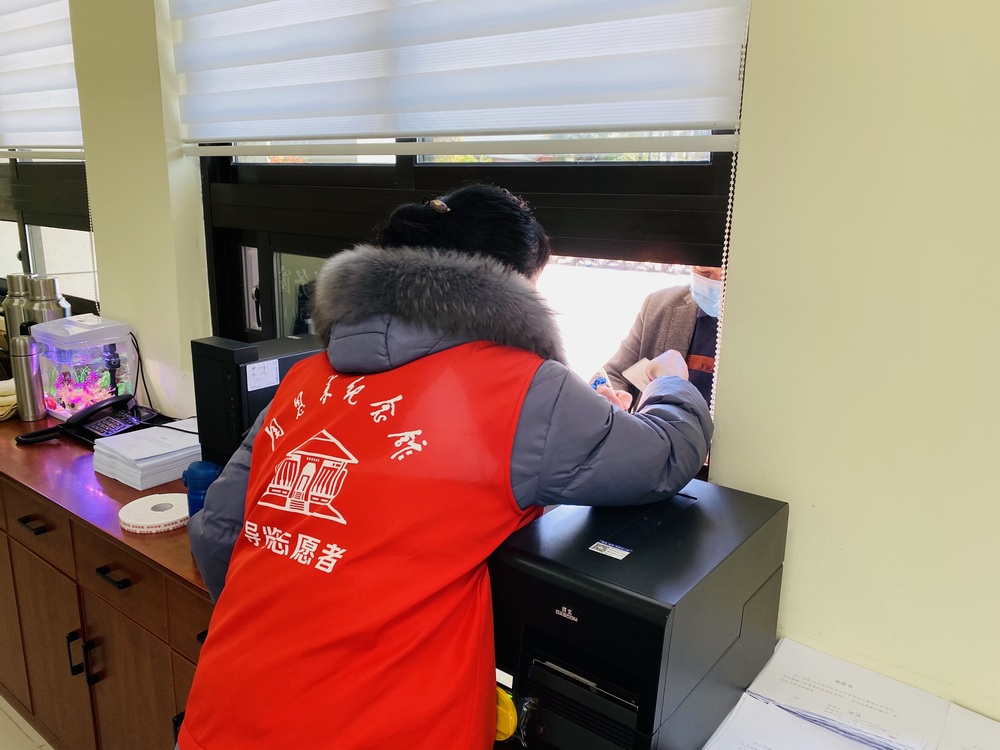

志愿者幫助老年游客登記入園信息。

作為土生土長的淮安姑娘,賈茹對周恩來的生平故事本不陌生。可當(dāng)她真正捧起資料開始學(xué)習(xí)才發(fā)現(xiàn),要在短時間里向游客概述周恩來偉大的一生,著實不是件容易的事。

1898年3月5日,周恩來出生于當(dāng)時的江蘇淮安府山陽縣(今淮安市淮安區(qū))。6歲時,周恩來隨同父母和養(yǎng)母及兩個弟弟,合家六口遷居清江浦,先是寄居在外祖父家,后搬入離外祖父家不遠的一處宅院定居、讀書。在那里,周恩來度過了五年的童年時光,接受早期的啟蒙教育,深受中國傳統(tǒng)文化和道德禮教的熏陶。

少而立志,要為中華之崛起而讀書,是目前周恩來最為大眾熟知的故事。而在此之前,還有一個重要的轉(zhuǎn)折卻常被忽略:北上求學(xué)。

1910年,12歲的周恩來離開江蘇淮安,隨伯父周貽賡來到沈陽。當(dāng)時,東北是帝國主義在華爭奪的重點,白山黑水間,生死存亡時,他開始了求索。1912年10月,他在《東關(guān)模范學(xué)校第二周年紀(jì)念日感言》中寫道:“吾全校之諸同學(xué)乎。吾人何人,非即負將來國家責(zé)任之國民耶?此地何地,非即造就吾完全國民之學(xué)校耶?”

也是在沈陽,周恩來接觸到一批進步的教師,開始閱讀進步書報,深受革命思想影響,最終說出了那句廣為流傳的“為中華之崛起而讀書”。直到1913年,他考入天津南開中學(xué),才離開了沈陽。周恩來后來回憶時曾說過:“12歲的那年,我離家去東北。這是我生活和思想轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。”

4月4日從各地前來參觀的家長和孩子。

平日里,周恩來紀(jì)念館的參觀者中不乏淮安本地或從外地組團前往的中小學(xué)生。賈茹告訴澎湃新聞,她最喜歡向孩子們講述的正是周恩來在東北求學(xué)立志的少年時光,希望他們了解周恩來投身民族解放與振興偉大事業(yè)的歷程,同時也給幼小的心靈播下愛國的種子。

為給到訪者呈現(xiàn)更好地觀展體驗,賈茹利用空余時間用心琢磨,她在筆記本上將展館內(nèi)每一幅照片和畫作背后的歷史事件和人物故事密密麻麻地記錄下來,再重新加工,進行“二次創(chuàng)作”。有時,一些年長的參觀者甚至?xí)贿吢犞v解,一邊和賈茹探討,這給她帶來莫大的靈感。“講解不是生硬的背誦史料,每一次來參觀的人不同,都會給我新的啟發(fā)。”她說道。

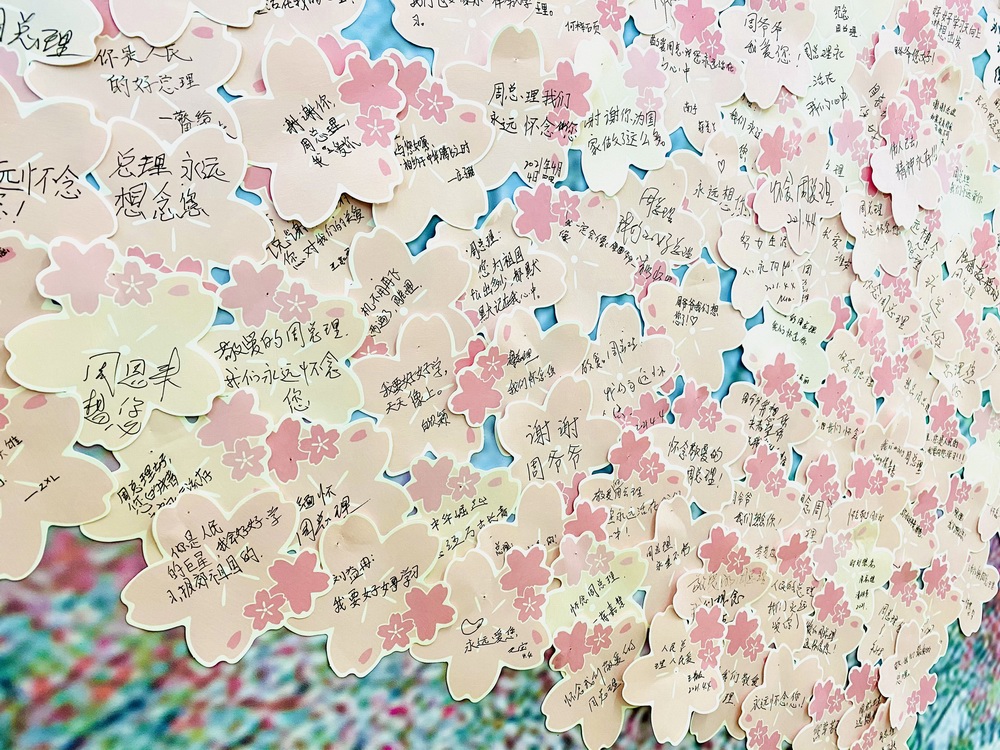

孩子們在紙上書寫對周恩來總理的思念。

家風(fēng)永流傳

除了少年立志的篇章外,讓賈茹講解時最動情的莫過于周恩來被疾病纏繞的晚年時光。

1972年5月,周恩來被確診患膀胱癌,逐漸發(fā)展至每天便血,但仍繼續(xù)超負荷工作。從確診到住院的兩年時間內(nèi),除其中13天外,他每天的工作時間都在12小時以上。

直到鄧小平復(fù)出并參加聯(lián)合國會議歸國后,周恩來才于1974年6月住進醫(yī)院。即便是在住院期間,他仍堅持工作,共會見外賓65批,在醫(yī)院召開會議20次,出院開會20次,找人談工作200次以上,甚至帶著重病飛到長沙商討解決四屆人大“組閣”的關(guān)鍵問題。

如今,在周恩來紀(jì)念館瞻仰大廳一樓,高掛著用樹干雕刻的“公仆”二字。

上世紀(jì)六十年代,周恩來曾在《反對官僚主義》一文中寫道,國家的干部是人民的公仆,應(yīng)該和群眾同甘苦,共命運。如果圖享受,怕艱苦,甚至走后門,特殊化,那是會引起群眾公憤的。

周恩來紀(jì)念館內(nèi)高掛著樹干雕刻的“公仆”。

身在高位卻從不以權(quán)謀私,不拿原則作交易,一生清白兩袖清風(fēng),是周恩來留給后人最深刻的印象。在賈茹看來,這其實都源于良好的家風(fēng)。

澎湃新聞注意到,在周恩來紀(jì)念館內(nèi),陳列著他手書的“我的修養(yǎng)原則”和《告親戚朋友》的“十條家規(guī)”等珍貴的歷史資料。

其中,“十條家規(guī)”包括:晚輩不準(zhǔn)丟下工作專程到北京看望、來者一律住機關(guān)招待所、不準(zhǔn)請客送禮、不許動用公家汽車、不許說出與周恩來的親屬關(guān)系來炫耀自己、不謀私利、不搞特殊化等等。

這些條框并不只存于紙上,也化入了周恩來和家人生活的點滴。

周恩來的侄女周秉德就曾在《我的伯父周恩來》中寫道,有一年寒假,幾個兄弟姐妹在學(xué)校沒人接,周秉德的哥哥就寫了一封寄往中南海的信,內(nèi)容是“派車來接,已經(jīng)放假了。”當(dāng)天下午,周恩來的警衛(wèi)員騎自行車到了學(xué)校,另招了兩輛三輪把孩子們拉回家。到家后,鄧穎超用嚴(yán)肅地告訴周秉德:“汽車是工作上用的,不是給你們用的。”伯父伯母的言傳身教,給周秉德此后人生的所有重大選擇產(chǎn)生了深遠影響。

澎湃新聞在現(xiàn)場看到,適逢清明小長假,不乏家長帶著孩子從外地驅(qū)車前來,也有不少本地的中小學(xué)組團來到周恩來紀(jì)念館踏青參觀。賈茹也帶著正在放假的女兒一起來了。

孩子們手持白色和黃色的鮮花,走到周總理的白玉雕像前,深深地鞠上一躬,并在場館外部空地的展板前,用稚嫩的筆體寫下:“周總理,我們永遠懷念你。”

賈茹告訴澎湃新聞,在淮安人心中,這里更像是一座精神家園,徜徉在歷史的長河中,回望一代偉人的革命足跡,不僅是為了瞻仰,更為收獲面對真實生活的勇氣和動力。

館內(nèi)陳列的珍貴史料。

衣錦未還鄉(xiāng)

鮮為人知的是,少時離家后投身革命,直到78歲在北京逝世,整整66個春秋,周恩來一直沒有回過故鄉(xiāng)淮安。

賈茹說,斯人雖未歸,但他的心一直牽掛著故鄉(xiāng)。1960年,周恩來在接見淮安縣委領(lǐng)導(dǎo)劉秉衡時曾問起家鄉(xiāng)的古老的小河:“文渠沒有堵塞吧?小時候我和小伙伴們常常在那里劃船打水仗……”

更深厚的感情是對于逝去母親的。1946年5月,國民政府由重慶還都南京,在抗戰(zhàn)勝利后的重慶招待會上,周恩來沉痛地說道:“36年了,我沒有回過家,母親墓前想來已白楊蕭蕭,而我卻痛悔著親恩未報!”

為什么不回去?1950年1月,周恩來在中南海懷仁堂為動員干部過好“土改關(guān)”所作的報告中,曾坦陳自己的思鄉(xiāng)之情,以及4年前沒能回老家的原因。

原來,淮安當(dāng)時雖是解放區(qū),但從多次談判中,周恩來判斷內(nèi)戰(zhàn)在所難免,擔(dān)心自己回去會連累親友遭到迫害。此外,周家本是當(dāng)?shù)赝澹埠ε掠H戚中會有部分人因與他的這層關(guān)系而給蘇皖邊區(qū)政府推進土改帶來困難。

新中國成立后,周恩來先后擔(dān)任政務(wù)院總理、國務(wù)院總理長達26年,同時承擔(dān)著經(jīng)濟、外交、科教文衛(wèi)等領(lǐng)域的重要工作,更沒有機會了。

不僅如此,他還阻止身邊的親人回鄉(xiāng)。有一回,弟弟周恩壽委婉地向他提出,故鄉(xiāng)有人來信,說起駙馬巷老家的房子破舊,想回去修葺。

周恩來嚴(yán)詞拒絕:“院里的住戶不需搬遷,我們的房子,尤其是我住過的房子,要塌就讓它塌掉,塌平了最好,不許翻蓋維修,更不允許搞什么紀(jì)念館組織群眾參觀。只要活著,就不許搞。”

賈茹告訴澎湃新聞,正因如此,周恩來紀(jì)念館選址在距離周恩來故居兩公里的外湖心島上,就是為了達成老人生前不愿意打擾百姓生活的心愿。

一個沒有遺產(chǎn)、后嗣、墓地、甚至沒有留下骨灰的人,卻在人民心中樹立了永恒的豐碑。

在周恩來紀(jì)念館,人們幾乎嗅不到商業(yè)的氣息。總占地面積為44萬平方米的館區(qū)由兩組氣勢恢宏的紀(jì)念性建筑群、一個紀(jì)念島、三個人工湖和環(huán)湖四周的綠地所組成。

周恩來銅像。

在館區(qū)南北800米長的中軸線上,依次建有瞻臺、主館、陳列館、周恩來銅像廣場和仿中南海西花廳、西花苑碑園等紀(jì)念性建筑。

澎湃新聞在現(xiàn)場看到,游人沿南邊51級臺階而上,便可抵達主館第二層的瞻仰大廳。賈茹說,這呼應(yīng)了新中國成立時,周恩來被任命為政務(wù)院總理兼外交部長,時年正好51歲。在瞻仰大廳內(nèi),矗立著一座周恩來全身漢白玉坐像,連基座高4.7米,和煦的陽光透過藍色天棚撒下來,落在漢白玉座像上熠熠生輝。

澎湃新聞從周恩來紀(jì)念館獲悉,自1986年3月由中宣部批準(zhǔn)興建,到1992年1月6日落成開放,時至今日,該館已累計接待海內(nèi)外觀眾4000多萬人次。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司