- +1

李自成在北京的42天

原創 陳無術 循跡曉講 收錄于話題#大明王朝15個

|循跡曉講·用文化給生活另一種可能

|作者:陳無術

|配圖/排版/校對:循跡小編

|全文約8000字 閱讀需要20分鐘

|本文首發于循跡曉講 未經授權 不得轉載

崇禎十七年三月十八,是崇禎皇帝生命的最后一天,也是大明王朝的最后一天。

崇禎皇帝在紫禁城北邊的煤山上自縊而死,北京城迎來了闖王李自成。可是,李自成并沒有在北京創造一個時代,而是在區區42天之后就倉皇撤出,北京的新時代屬于剃發留辮的多爾袞。

|崇禎自縊煤山 圖源于網絡

清孔尚任著《桃花扇》劇本中,左良玉聽聞下人來報:

“大夥流賊北犯,層層圍住神京;三天不見救援兵,暗把城門開禁。放火焚燒宮闕,持刀殺害生靈。”左大都督哭道:“可憐圣主好崇禎,縊死煤山樹頂。孤臣左良玉,遠在邊方,不能一旅勤王,罪該萬死了。”

在朝廷大臣的眼里,李自成是個流寇,根本擺不上臺面。可是就是這樣的賊寇卻席卷大半大明,所到之處竟有百姓高呼“開城門,迎闖王,闖王來了不納糧”。

可見在百姓心中,這位闖王并不是賊,反倒是橫征暴斂的大明人人唾棄。

但是,就這樣一個天降救星李自成,卻在北京僅僅呆了四十二天就匆匆離去,期間發生了什么,形勢又是怎樣變化,讓本來準備代替大明統治天下的李氏“大順”成為匆匆過客呢?

01

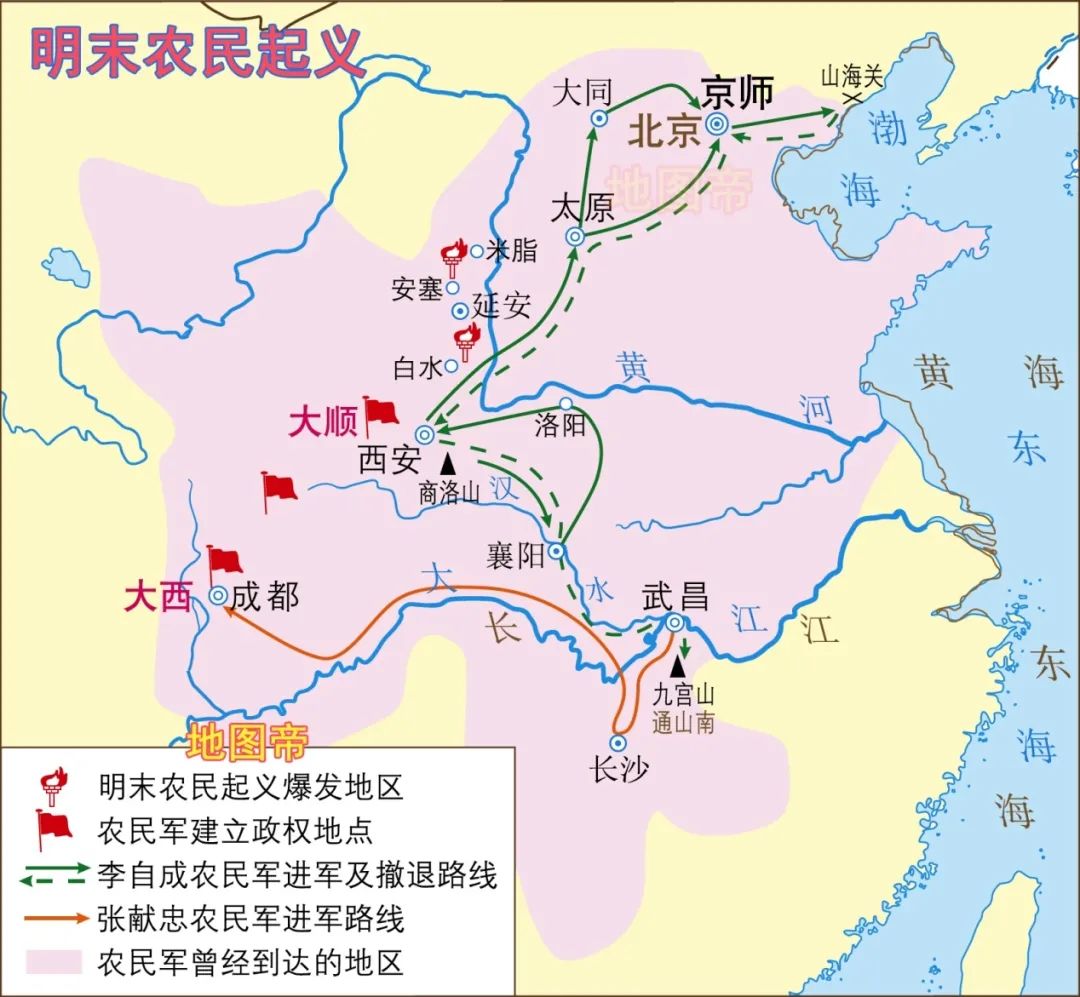

改朝換代

在明末農民起義的早期,農民軍尚無改朝換代的意識。絕大多數造反的農民僅僅是因為賦稅沉重,無法維持生計因而參加起義,但只要一些地方官員許以好處,往往能夠很容易就將一部分農民軍招安。

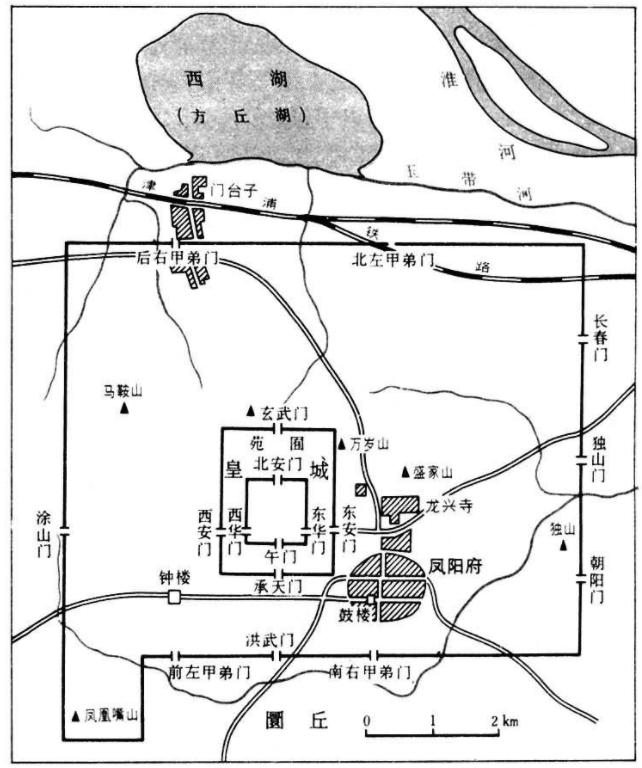

崇禎八年正月,農民軍從河南汝寧府向東,進入南直隸(今安徽省)境內,撲向大明朝的中都鳳陽。鳳陽是朱元璋的老家,朱元璋的父母也安葬在鳳陽的皇陵。農民軍撲向鳳陽并不是一時興起或者蓄謀已久,而是應鳳陽百姓之邀。

|中都鳳陽 圖源于網絡

自從鳳陽被明太祖升為中都,名義上免除了賦稅徭役,按理說百姓應該過得很滋潤才是,實則不然。鳳陽府自成為中都之后,官府衙門疊床架屋,官員與差役人數眾多,皇家的各種土木工程也十分浩繁。

明代的田賦征稅很低,各地都實行定額制度,這些定額多年也不會改變。這就造成了國家財政收入不高,要完成各項財政支出,都必須另外加派賦稅和勞役。

鳳陽土地貧瘠,本來收成就不好,土地的產出就難以供養百姓,卻又要供養如此之多的官員衙役,自然難以為繼。

到了日薄西山的崇禎年間,前有天災,后有造反,外有強敵,帝國的正常財政收入根本沒法應付如此龐大的開支,只好巧立名目增加稅收,這些稅負全國一視同仁,鳳陽不能例外。被當地官差和朝廷加賦反復剝削的鳳陽百姓,生活十分的困苦。

民謠唱道:“說鳳陽,唱鳳陽,鳳陽本是個好地方,自從出了朱皇帝,十年倒有九年荒”。

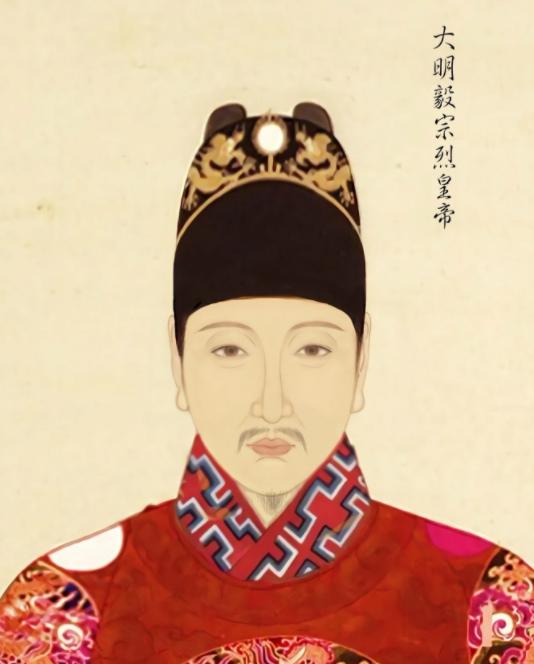

|崇禎畫像 圖源于網絡

為此,時任南京禮部右侍郎錢士升曾經奏請崇禎帝免除鳳陽的賦稅,但崇禎害怕其他地方紛紛效仿而拒絕了這個提議。

不堪重負之下,鳳陽的百姓把希望寄托在農民軍身上。一些窮苦農民不遠數百里前去找尋農民軍,為他們帶路,告知鳳陽有哪些富戶,兵力部署哪里空虛。

在鳳陽當地百姓的幫助下,農民軍順利攻占鳳陽。此時的農民軍由闖王高迎祥率領,李自成和張獻忠都在隊伍中。張獻忠和李自成帶領農民軍挖掘了明皇陵,以示與明朝廷徹底決裂。

此時農民軍的聲勢已經十分浩大,與明朝廷徹底決裂也就意味著改朝換代成為他們必然要追求的目標。

崇禎九年,高迎祥從子午谷出兵進攻西安,不料被陜西巡撫孫傳庭截擊,高迎祥兵敗被俘,送往北京處死。由于李自成是高迎祥的外甥,眾下推舉李自成繼任闖王。

崇禎十四年,李自成圍攻洛陽,時任南京兵部尚書呂維祺建議居住在洛陽的福王朱常洵從自己的府庫中出錢解決明軍的糧餉問題,不過惜財如命的福王拒絕了這個請求。

|影視劇中李自成的軍隊 圖源于網絡

當李自成兵臨城下時,洛陽守軍毫無斗志,總兵王紹禹率眾投降李自成,洛陽陷落。李自成將福王府庫中的錢糧分發給洛陽附近的百姓,獲得百姓的大力擁護。

洛陽是十三朝古都,攻克洛陽難免激起李自成的雄心壯志,改朝換代的計劃成為著手要做的下一步重要工作。李自成在洛陽設置了官僚機構,任命一個投降的朝廷官員做洛陽留守,清晰表露出開國建號的愿望。

不過,此時李自成的實力尚不足以建立政權,洛陽也很快放棄了。

崇禎十五年閏十一月,李自成南下襄陽。據守襄陽的左良玉擁兵二十萬,然而朝廷給他的員額只有兩萬五千,左良玉主要是靠搜刮民財維持軍需,跟流寇沒有什么區別。

聽聞農民軍殺向襄陽來,當地百姓又如鳳陽和洛陽的百姓一般,帶路的帶路,支援的支援,李自成軍得以繞過左良玉的據點,攻占了襄陽。

此時,李自成已經穩定擁有河南南部、湖北北部等廣大地區,具備了建立政權的條件。于是,李自成在次年春改襄陽為襄京,模仿明朝廷建制設立了中央官署。

02

經濟政策

在明末,百姓苦難深重,寄希望于農民軍是必然的。

但是農民軍在前期主要是游擊作戰,即使占領城池,殺了貪官富戶把錢糧分給百姓,也都只是暫時性的動作,并不能真正解決百姓長遠的生計問題。

李自成在結束游擊作戰,正式建立政權之后,采取了一系列經濟政策,主要包括均田、免糧、追贓、賑饑、恢復生產。

崇禎十七年,李自成在西安建立了大順政權,將襄陽時期的中央官署正式化。大順政權提出了“貴賤均田”的政策,派遣地方官員召集失地農民認回自己的土地進行耕種。

|影視劇中李自成 圖源于網絡

當時,聽聞農民軍打來,一些富戶都紛紛出逃,來不及逃跑的可能會被農民軍或鄉鄰殺了,他們的土地就被曾經賣田的失地農民認領了回去,并且大順政權重新對農民發放土地契券,確認農民的土地權利。

這一招“均田”政策,實質是將不合法的權利合法化,但它滿足了人民需求,且富戶們遺留的土地如果不分給農民,就是無主地,也只能拋荒。所以均田政策促進了農業生產,有一定積極意義。

李自成敗亡之后,清軍南下。對于已經徹底無主的土地,清廷認可農民的權利;對于逃走的地主回鄉,清政權又迫使農民將土地交還給曾經的地主。清廷的做法既能保障現存地主的利益,又大大緩解了明末以來土地兼并、社會矛盾突出的形勢,取得了大多數社會階層的認可,這都是拜明末農民起義和李自成均田政策所賜,清政權坐收果實。

|百姓簞食壺漿迎闖王 圖源于網絡

崇禎十三年,李自成活躍于河南。每當李自成進攻一座城池,都會對城中百姓提出免征、不納糧等等口號,“不納糧”的民謠大概就是李自成為了宣傳免稅政策而找人編出來,對百姓的一種宣傳,久而久之就在民間流傳開來。

但實際上李自成并非不征稅,否則農民軍的軍需從何而來?李自成對百姓征收的賦稅是明朝廷規定該地天賦定額的一半,同時一年之內免征賦稅。攻略湖北之后,李自成又有提出三年免征的,西安建國之后又有五年免征的說法。

事實上,李自成也向百姓攤派一些勞役和稅賦,以充軍實,但對百姓的負擔肯定是遠低于明朝廷的稅負。但是李自成軍的糧餉卻不少于明軍,甚至還豐富的多,主要是李自成軍搶劫明朝的王府、官署和富戶,這也成為李自成的一項既定政策,深深影響著他到后來在北京的所作所為。

與均田政策類似,李自成的免糧政策也被清朝繼承下來,這又是清朝獲得民眾支持的重要原因。

崇禎十六年李自成西安建國之后,明確提出“征餉于仕宦”、“追贓助餉”等政策。早在這些政策提出之前,農民軍一向就是這么做的。

先前攻克洛陽、襄陽,對于居住在此的明福王、襄王,都毫不留情把他們的府庫搶劫一空。除了王府之外,還有大量的官員、鄉紳,李自成的糧餉幾乎都是來自于這些殷富之家。

|影視劇中的李自成、劉宗敏,牛金星 圖源于網絡

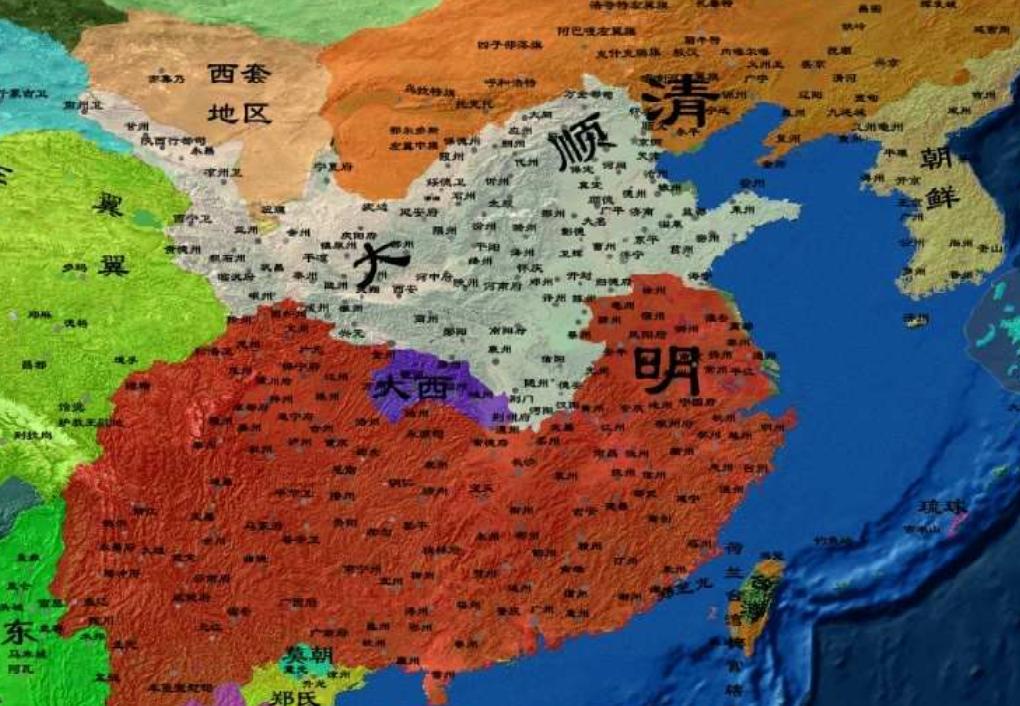

對于明朝的官員和縉紳們來說,李自成軍的行為和強盜無異。這讓李自成難以在經濟較為發達的地區取得支持,雖然席卷山西、山西、河北、河南、湖廣,但直到攻破北京,李自成都沒能占領較為富庶的東南沿海地區。

后來清兵入關,北方的明朝舊官僚紛紛倒戈降清,與李自成對官紳的強盜政策有直接關系。

明朝末年,一方面朝廷橫征暴斂,一方面天災頻發。李自成軍所到之處,首先就是開倉濟貧,將官府和王府中的糧食分給饑民。

同時,還將濟民和募兵結合起來,肯到李自成軍中當兵的,不僅能得到賑濟,還有一筆賞賜。這樣的賑饑政策,取得了民眾擁護同時又壯大了軍事力量。不過,李自成的賑饑政策,很大程度是建立在劫富的基礎之上,沒有劫富就沒有賑饑。

在農民軍建立政權之后,這一政策似乎都沒有太大的調整。

03

占領北京

從形成改朝換代的計劃到坐擁半壁江山,再到著手發展經濟、恢復生產,李自成的大順處處體現出新朝氣象。

但是李自成本人的賊寇本色并沒有改變,大順政權的流寇風氣也沒有消除,李自成軍的主要財政收入還是依靠掠奪。

這深深影響了李自成在北京的所作所為,也是大順政權旋起旋滅的重要內因。

崇禎十七年三月十七,李自成兵臨北京城下,派出投降大順軍的太監入城勸崇禎帝投降。李自成的算盤是讓崇禎投降,并且遜位給李自成,這樣不費吹灰之力就能夠完全接受大明朝廷,控制全國。

|李自成畫像 圖源于網絡

但是,崇禎帝拒絕了大順軍的勸降。三月十九日,大順軍占領北京,據說軍容整肅,軍紀嚴明,很快取得了京城百姓的支持。

剛坐進金鑾殿,李自成的所作所為大致與先前沒有什么不同,無外乎安撫人心、安定秩序,追贓助餉、賑濟饑民,擬定官制,準備登極大典。

當時,各地的明朝官員也都在觀望,李自成在北京的所作所為直接影響了他們是否決定歸順新生的大順政權。

李自成以劉宗敏為武將之首,牛金星為文官之首,下令對明朝在京的兩三千名官吏點名擢用,不愿當官的放回老家。

但是大順原則上一律不錄用三品以上大員,對四品以下官員則考察其言行品質,如果有貪贓、黨爭等言行的也不錄用。兩天的考察,只錄用了九十二人。為填補官吏空缺,大順政權也舉辦了科舉,所錄用官員派往各地擔任地方官。

|1644年3月大順、清、大西、明勢力范圍圖

新朝建立,財政是第一要務。

由于前明的財政早已癱瘓,地方與中央關系也處于渙散狀態,帝國最富庶的東南沿海地區又不在李自成大順政權的手中,李自成的這個朝廷根本無法收到稅賦。

此時攻守之勢逆轉,李自成從打天下變成了坐天下,當初那些跟著他出生入死的弟兄們無非都是為求富貴,如果起義成功以后還過苦日子,恐怕他們就會立即從造大明的反變為造大順的反了。大順政權急需要錢封賞有功之人和將士們,面臨著嚴峻的維穩性財政支出壓力。

李自成“見兵心搖動,先行大賞,將領人百兩,兵卒人十兩,皆大失望”。

為了解決這個問題,李自成軍繼續對官府和富人的掠奪,延續他們“追贓助餉”的操作,把“助餉”轉化為“助賞”。

明朝滅亡了,明朝宮廷和府庫的財產當然歸大順政權所有,可是此時這兩處幾乎已經沒有任何財產,李自成唯有拿官員和富戶們的私產開刀。

可以說,搶錢是李自成大順政權進入北京之后所做的,最重要的事情。

04

錢、權、色

趙士錦《甲申紀事》稱,李自成從崇禎帝的內庫抄來了銀三千七百萬輛,而戶部只有銀不到四十萬。

這一說法半真半假,因為明亡前的所有史料都眾口一詞地記載崇禎屢次向大臣訴苦,內庫只有銀數萬兩。

三千七百萬兩白銀,幾乎是明后期全年的財政收入的兩倍,如果崇禎真有這么多錢,怎么可能不拿出來。皇帝內帑的收入,主要來自皇莊和抄沒收入,數額不低;但是皇帝花錢也很厲害,三宮六院妃嬪太監的俸祿和平日的賞賜都要從內庫里出錢,皇帝基本是剩不下多少錢的。

|圖源于網絡

不過,李自成可能確實搶到了數千萬兩白銀,否則也無法供應他對部下的封賞,只不過絕大多數錢都是從皇親國戚、太監宮女和大臣們家里搶來的。

三月二十七日,李自成軍發出布告,向前明官員攤派銀子,令其主動上交,敘用的額度少,不敘用的額度多。據說大學士每人十萬兩,部堂(六部尚書、侍郎)、京堂(都御史等)、錦衣衛都指揮使等官員七萬或五萬,余下各級五萬、三萬、一萬不等。皇親國戚沒有定額,抄光為止。

大多數官員都乖乖交錢了,少數不肯交錢的人,就被抓到大順軍營內,嚴刑拷打,尤其是皇親國戚基本就是拷打致死。很快,北京拷打搶錢的消息就傳開了,各地的官員和縉紳本來都準備打著燈籠迎接大順,聽到這些真真假假、添油加醋的消息,立馬縮回去,等著南明打回來或者大清南下拯救他們。

而李自成的部將們一旦身居高位,便認不得自己是誰了。

|李自成的左膀右臂:劉宗敏,牛金星 圖源于網絡

牛金星在北京期間,以新朝宰相自居,招攬前明舊官僚,稱作“門生”。要投入牛金星的門下,少不了金錢開道。

宋企郊“登堂點官,三日一選”,劉宗敏等搶先住進了前明舊僚的豪宅大邸,也一并搶了房中的財產。李自成追贓的政策,多半出于財政考量,并不是個人貪欲,天下已為李自成所有,并不在于一銀一銅的得失。

但部下追贓肯定是個人貪欲遠高于財政需求,搶劫、納賄,無所不有。

英雄難過美人關,即使李自成本人未必貪錢,也不可能不好色,更不用說大順軍的部將們。李自成進了紫禁城就看上一個姓竇的宮女,將她納為竇妃。

劉宗敏等聲色之徒更是美女環抱,夜夜笙歌。那些急于依附他們的前明舊官僚,不僅賄賂金錢,也賄賂美女。

這些所作所為,更加重了京外官僚對大順政權的芥蒂,除了被大順軍直接占領的地區,其余官員縉紳都不再視大順為新朝了。他們當中的典型代表便是關外守將吳三桂。

05

危機將至

劉宗敏到達北京之后不久,路遇一個美女,心生喜歡就強奪了去。這個美女不是別人,正是吳三桂的小妾陳圓圓。

吳三桂在關外阻擋清軍,關內的老家已經被李自成抄了,吳三桂軍成了夾心餅干。但只要吳三桂在,關外的清兵就難以南下,而北京的李自成也無需直面清軍的威脅。李自成十分重視吳三桂,數次招降。

|影視劇中的吳三桂與陳圓圓 圖源于網絡

崇禎十七年三月,吳三桂軍數萬人從關外回撤,到山海關與總兵高第匯合。此時的吳三桂在降清和降順之間搖擺,觀望著倒向哪邊的好處更大。

對于吳三桂來說,自己的老父親吳襄在北京,落入了李自成手中,如果降清則父親必死。大順政權是否能坐穩江山還是個未知數,吳三桂十分清楚,江南也并不在李自成手中,如果投降大順很可能還是要做夾心餅干——南有明朝殘余力量,北有大清。

再加上大順政權的所作所為根本不為前明舊官僚們歡迎,這是個合法性不受承認的政權。

|吳三桂降清 圖源于網絡

可以斷定,吳三桂之所以愿意與李自成周旋,正是因為老父親在李自成手中做了人質。但是他從其他人那里聽到了大順軍對待前明舊官僚的所作所為,不得不心生畏懼。其家庭受到大順軍的侵犯,也應該是確實發生的,這使吳三桂根本不可能真心降服。

但李自成政權并不能意識到危機將至,不思安撫吳三桂和其他前明將領,甚至還發生了劉宗敏霸占陳圓圓的事情。

吳偉業編的《圓圓曲》中,有句膾炙人口的“沖冠一怒為紅顏”,戲劇化描述了吳三桂降清事件,但文學家語不能當作歷史真實,作為政治人物的吳三桂,作出決策的依據肯定是政治為主。

他連老父親的性命都可以犧牲,又何談非親非故的一介寵妾呢?

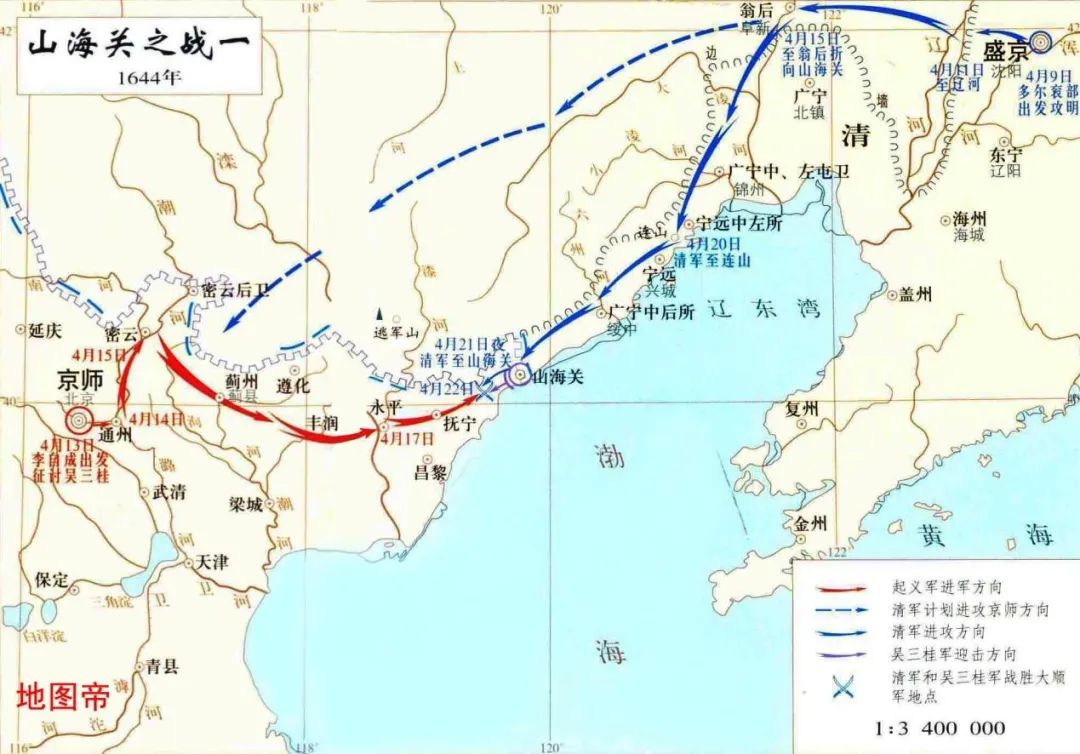

|山海關之戰 圖源于網絡

吳三桂先將山海關交與早前已經降順的唐通,帶兵向北京開拔,不久即殺了個回馬槍,打唐通一個措手不及,重新占領了山海關。事情傳到北京,李自成意識到局勢危急。

大明并不是李自成政權唯一的敵人,更加強大的清軍在東北虎視眈眈,這才是李自成必須面對的最大威脅。但這一點似乎直到吳三桂占領山海關之前,李自成都沒能意識到。山海關之變震驚了大順政權,打醒了李自成,他不得不重視東北問題,決定親率大軍征討吳三桂,奪回山海關。

李自成的決定似乎并非一招妙棋。

大順軍雖然人多,但吳三桂卻不會坐以待斃,南邊的軍事壓力大,他必然倒向北邊的清軍,屆時吳三桂軍和清軍合兵一處,李自成將面臨很大壓力。

況且山海關在吳三桂手中,一旦吳三桂降清,李自成無險可守,逃脫不了失敗的命運。此時最好的選擇應當是承認吳三桂奪取山海關,派人安撫,而不是帶兵征討。

06

倉皇撤出

李自成親征,促成了吳三桂降清。在大順軍三面包圍山海關的的危急形勢之下,多爾袞突然命令清軍從關外發起沖擊。

此時大順軍已經疲憊,在清軍的沖擊下敗下陣來,劉宗敏也負傷了。此前,大順政權始終沒有正確認識關外清軍的威脅,把明朝作為主要敵人,低估了外敵的力量。

吳三桂、高第投降之后,李自成僅讓先前投降的唐通把守,兵只有區區八千,李自成完全沒有撥出兵力增加山海關的防守。

山海關戰役大順軍大敗,李自成等倉皇撤回北京。這是李自成軍第二次進入北京城,這一次就遠不如第一次進北京那般軍容嚴整、軍紀嚴明。入城之后,大順軍毫無軍紀,奸淫擄掠無惡不作。

|明末農民起義 圖源于網絡

此前秋毫無犯的那個大順軍去哪里了呢?

出現如此變化,主要原因是先前大順政權延續追贓助餉的政策,搶錢本來就是他們的老本行。

進入北京之后,勛貴官紳之家累資巨萬,讓農民軍弟兄們大開了眼界,很快就被金錢的誘惑腐蝕。大順政權的高官們帶頭腐化墮落,部下焉能不眼紅?李自成似乎已經意識到了北京可能守不住,不如恢復流寇本色,撈一把就跑,也就縱容了部下為惡。

四月二十九日,李自成在紫禁城武英殿舉辦了登基大典。

草草辦完儀式,就準備四散逃亡。李自成一定要在北京舉辦登基大典,主要是基于合法性的考慮,以免逃走之后其他地方的官員不承認大順政權,讓大順軍變成喪家之犬。

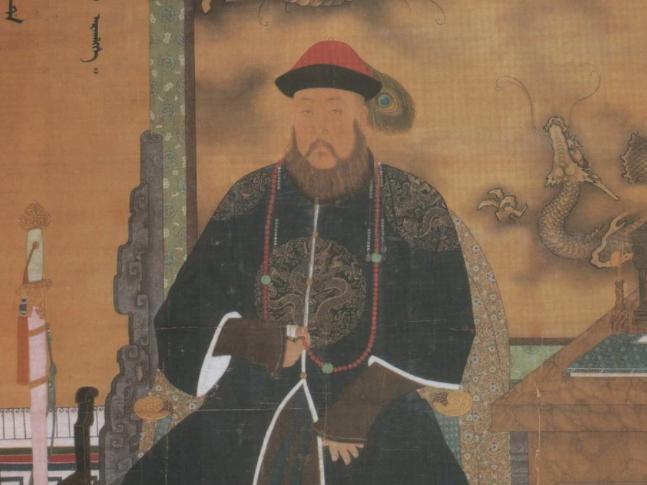

五月初二日,多爾袞開進北京。

|多爾袞畫像 圖源于網絡

一些前明舊官僚又像當初迎接闖王一樣,迎接攝政王多爾袞,讓多爾袞居于紫禁城武英殿,剛剛跪完大順,又跪了大清。

鑒于李自成大順政權先前的各項舉措得罪了很多人,此時的清軍,反而做起了好人,舉起為崇禎帝復仇的大旗追擊李自成。清軍所到之處也都安撫各階層人士,有官位的恢復官位,有田產的發還田產,要交稅的減免賦稅,吃不上飯的開倉賑濟,已經在無主田地上耕種的則承認權利。

清軍的舉措一方面是一定程度繼承了先前李自成農民軍對百姓的一些有利政策,一方面又最大限度延續了舊官僚縉紳的權利。這樣一來,既匡正農民軍的失誤,又享用了農民軍的成果。

對于大順政權來說,其財政政策始終是掠奪式財政。而在掠奪過程中,大順軍的主要領導人腐化墮落的速度驚人,又加劇了對掠奪的依賴,陷入極其荒謬的惡性循環之中。

結語

在清軍的打擊下,李自成大順軍最終失敗了。

李自成作為大順政權的領導人,面臨著一種內在矛盾。一方面打江山的他成功推翻了腐朽的明帝國,瓦解了明帝國的各級政府,坐江山的他也同時瓦解了明朝的財政收入體系。

另一方面他又急需大量的財政支出維持自身政權的穩定,否則大順政權便不可持續。而他卻只能通過掠奪、搶劫來維持軍需,造成大順政權始終無法轉型成為一個真正的正常國家。

在這個過程中,大順軍高層的腐化墮落,迅速洗脫了農民軍本色,更得不到普通百姓的擁護。

從計劃改朝換代,到占領北京滅亡明朝,卻在42天之后倉皇撤出北京,李自成作為一個義軍領袖始終沒有意識到建立制度化的財政體系,同時也不知道政權面臨的最大威脅來自關外。

可以說,對內財政不修,對外邊防不穩,是大順政權旋起旋滅的兩大根本原因。

作為一個國家來說,財政是重中之重,偏偏李自成政權還嚴重依賴財政支出維持穩定,更加加劇了其內部的混亂。

但入關后的清廷從大順政權的敗亡中充分吸取了教訓,建立了比較穩固的統治,對今天的人來說,李自成的失敗依然有很大的借鑒意義。

參考資料:

1、《明史·太祖紀》

2、[美]黃仁宇,《十六世紀明代中國之財政與稅收》

3、[明]錢士升,《賜余堂集》

4、[清]吳偉業,《綏寇紀略》

5、[明]鄭廉,《豫變紀略》

6、鄭天挺(編),《明末農民起義史料》

7、[清]丁耀亢,《出劫紀略》

8、[清]查繼佐,《罪惟錄》

9、[清]計六奇,《明季北略》

10、[清]趙士錦,《甲申紀事》

11、[明]楊士聰,《甲申核真略》

12、[清]錢士馨,《甲申傳信錄》

13、吳晗,《朝鮮李朝實錄中的中國史料》

14、[日]溝口雄三,《中國的公與私》

(END)

原標題:《李自成在北京的42天 | 循跡曉講》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司