- +1

往事|故宮城隍廟憶舊

1976年唐山大地震,京津地區受影響,駐紅樓的文物出版社搬至故宮西華門的明清檔案館新樓,數月后搬到故宮城隍廟。文物出版社在故宮城隍廟辦公這三年,是由復建初期的重整旗鼓,積蓄力量,走向穩定發展的重要階段。這里,匯集了“文革”前我國文化界、教育界、出版界乃至電影界的骨干人物,包括王仿子、金沖及、胡繩武、朱天、丁磐石、王代文、楊瑾、俞筱堯等,他們對繁榮當時我國的學術文化,作用重大。

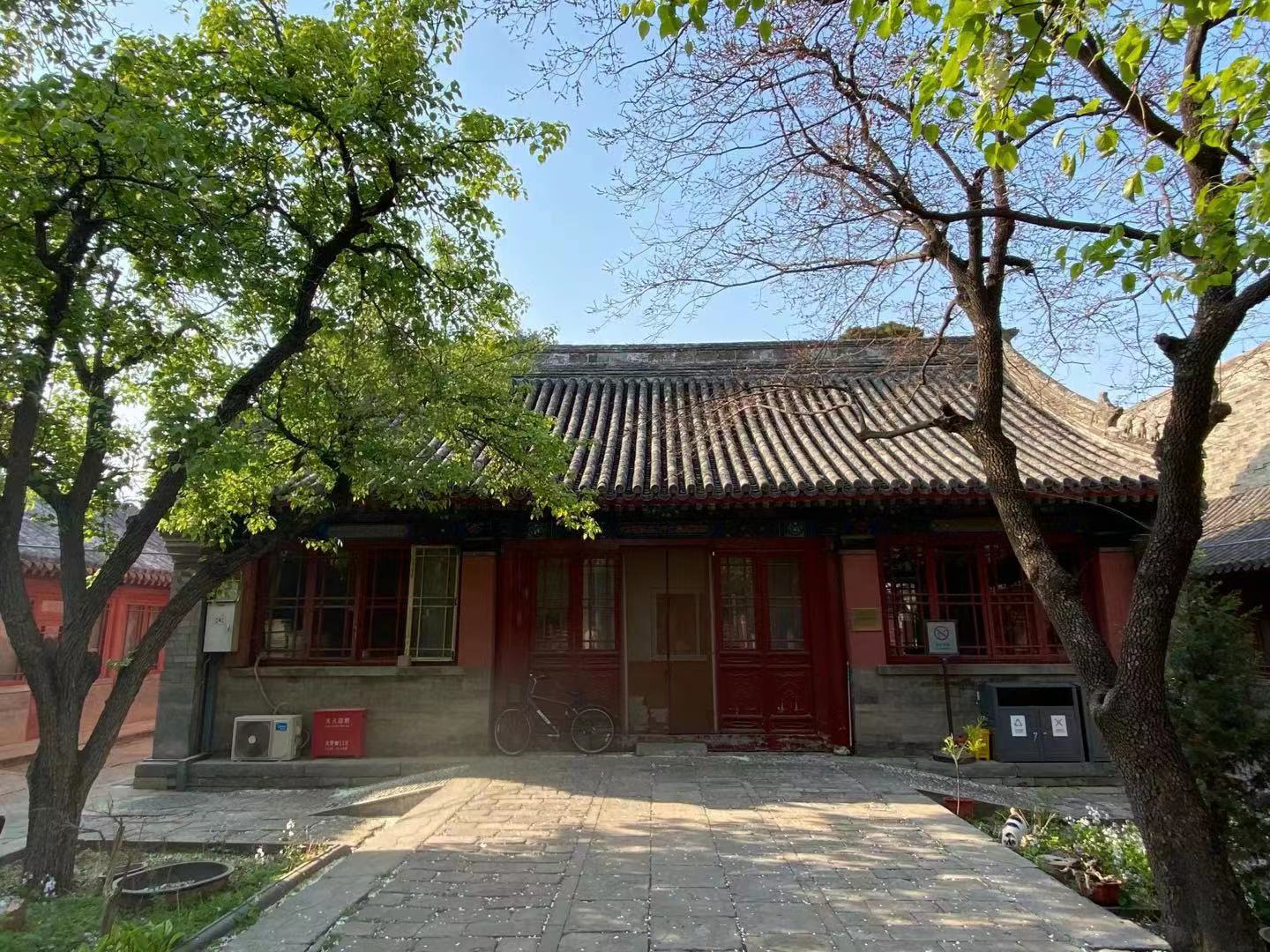

2012年7月13日,我到紫禁城西北角的城隍廟(故宮博物院研究室所在地),參加單霽翔會長召集的中國文物學會會議。走過穿堂來到這個樹蔭掩映的小院,當我在會議室落座,環顧四周,似曾相識,三十多年前,我就在這間房子里上班!

故宮城隍廟北院門

1976年7月,唐山大地震,京津受影響,駐沙灘紅樓的國家文物事業管理局(時為國務院直屬局)搬至故宮慈寧宮;同駐紅樓的文物出版社,先搬至故宮西華門的明清檔案館(現中國第一歷史檔案館)新樓,數月后搬到故宮城隍廟。當時我剛從北大歷史系畢業,分配到文物出版社,1976年11月至1980年1月,作為該社編輯隊伍中一個新人,我在這里工作了三年多。隨著紅樓整修加固的結束,局和社又都搬回。從那時起,我已經32年沒有來過這里了。

故宮城隍廟南院門

現在故宮博物院研究室會議室,就是當年我所在的圖書編輯部辦公室。當時擺滿了一張張“一頭沉”的辦公桌,每四張為一組,一個大房間里分布著若干組,人和書刊稿件把這里擠得滿滿當當;現在則換作一個長長的會議桌,四周排列著椅子。當時,進入七八月份的酷暑季節,大家只能大汗淋漓地伏案工作,因為沒有電扇,更無空調;而現在我們可以在涼爽爽的空調環境中,開會討論問題了。那時出版社據有城隍廟兩個院,北院有社長室、辦公室、總編室、圖書編輯部、革命文物編輯部、《文物》雜志編輯部和圖片室;南院有攝影室、圖書室和出版部;兩院中間的建筑,是所大房子,古籍整理小組在里面辦公。

文物出版社老同志(當年在故宮城隍廟臨時辦公)合影(自左至右:李力、金沖及、楊瑾、廖英)

當時,出版社剛剛復建三年多,規模不大,也就七八十人。人數雖不多,卻聚集了一批從外面調入的“精英”。社長王仿子,老一代出版家,“文革”前是文化部出版局副局長。副總編輯中,金沖及和胡繩武,都是有一定影響的近代史學者(金后來任出版社總編輯,繼而調中央文獻研究室任常務副主任,又做中國史學會會長)。其他還如朱天、丁磐石、王代文、楊瑾、俞筱堯、韓仲民、葉青谷、沈匯、胡健、姚涌彬、朱啟新等,都是“文革”前我國文化界、教育界、出版界乃至電影界的骨干人物。他們之所以在“文革”后期紛紛涌入文物出版社,主要是感召于國家文物事業管理局王冶秋局長廣納賢才的政策。當年同我一個辦公室的趙鐵華大姐告訴我:1972年1月,周恩來總理批示《文物》雜志復刊(為“文革”中全國最早復刊的三個刊物之一),第二年文物出版社復建,為了將在“文革”中被破壞的文物事業快速恢復,王冶秋大刀闊斧從“五七”干校調大批人才進入局機關和出版社。他甘冒風險不顧有的人政治上還沒有結論,一切以事業為重,力主調入。聽說這在其他系統和部門是很難做到的。在那個激烈的階級斗爭年代,作為一級政府領導人,能有這等氣魄,令人欽佩!當然,除調進的人員外,出版社的老員工,還是占相當大比重。高履芳,時任二把手,1957年文物出版社的主要創建者,對于文物圖書出版有豐富的經驗。鄭昌政,五十年代初在局機關工作時,在鄭振鐸局長支持下,一手創辦《文物》雜志前身《文物參考資料》,他后來一直是出版社資料室負責人,為圖片資料的整理、建檔和體系的建設付出了心血。彭華士,三十年代杭州美專畢業,是既有理論又有實踐的老一代攝影家,在五六十年代,他不畏艱苦,多次奔赴敦煌,對石窟攝影藝術貢獻極大。而仇德虎、黃逖、張圣福三位則是出版社成立初期,陸續從魯迅美術學院、山東大學和廈門大學分配來的,一位書籍裝幀,兩位編輯,我在城隍廟期間與他們共事時,他們剛剛步入中年,干勁十足,才華橫溢。還有許多前輩,他們一生中最美好時光,都獻給了文物出版事業。這個院落曾經見證了這些可敬可愛前輩們的風采,他們辦公時的專注神情,在院里散步時談笑風生的身影,他們的歡樂和悲苦。坐在當年的辦公室里,真是令人感慨萬千。

文物出版社老同志(當年在故宮城隍廟臨時辦公)合影(左2黃逖,右1張囤生)

文物出版社在故宮城隍廟辦公這三年,是由復建初期的重整旗鼓,積蓄力量,走向穩定發展的重要階段,是由“文革”前的小社邁向中央級大社奠定基礎的時期。這一切,是與出版社外來人員與原有員工之間的互相學習、密切交流、多方配合分不開的。客觀地講,老員工大都浸淫文物工作一二十年,對文物了解深入,有的還是某一方面的行家;對文物書刊編輯規律駕輕就熟;特別是與全國文物系統的行政管理者和各方面的專家熟悉并有一種天然的親如一家的感情聯系。而從外面調來的人員,許多是不可多得的人才,他們有的來自大機關,視野開闊,有的原本就是一些大出版社(如人民出版社、中華書局、人民教育出版社)的領導或資深編輯,對事物的宏觀把握自然更勝一籌;還有些人本身就是學問家,為出版社書刊的學術含量和專業水平的提高,發揮了不可估量的作用。這兩種力量結合一起,有力地推動了這一時期文物出版社的建設與發展。

當年文物出版社圖書編輯部辦公室

令人欣喜的是當時我國文物界涌現出一股出書的熱潮。由于“四人幫”的倒臺,思想解放的閘門被打開,壓抑太久的文博考古人,紛紛希望將出土或發現多年的資料和研究成果整理出版。剛跨入出版社大門的我,有幸多次看到這樣的情景:來自全國各高校研究機構和文物考古第一線的作者,提著書稿,在城隍廟北院總編室的門口排隊(屋內已坐不下),等候主任的“接見”。當時總編室的負責人是俞筱堯,同時兼任我們編輯部領導,是我的頂頭上司。印象中,那時他每天從早到晚,忙得不可開交。當時的作者,我至今還記得的如鄒衡,有一段時間,為了《商周考古》《夏商周考古論文集》書稿,隔三差五從遙遠的西郊跑來,他主要是找責任編輯沈匯,倆人一談就是二三小時。還有王世襄,常見他推著輛舊自行車,車上斜挎個破籃子,出入此地。他來這里除了商談書稿(如《明式家具》等),還要順道在回家路上采買,王先生是學問大家,同時還有美食家的美譽。陳昊蘇也來過這里,是為張茜整理的《陳毅詩稿》出版事,記得他談完正事后,還到我們辦公室,找我的鄰桌朱重光,朱的父親朱克靖,當年的新四軍政治部顧問兼直屬戰地服務團團長,是陳毅和張茜婚姻的牽線人。

故宮城隍廟南院

復建后的出版社剛搬到城隍廟時,編輯部有三個,《文物》月刊、圖書以及革命文物編輯部。《文物》月刊編輯部主任是王代文、副主任楊瑾。與我同年到社的我的同班同學李力就分到這個編輯部。后來擔任中國社科院近代史所長的王慶成、青銅器專家劉啟益,此時也在編輯部。“文革”結束前后,印刷系統生產環境還不正常,出刊總是拖期。經王代文、楊瑾他們努力,再加上社辦公室高旭(公安部干部,后調回,任治安局局長)的協助,搬至這里的第二年問題終于完好解決。搬回紅樓后王代文和楊瑾先后以總編輯和社長身份,主持出版社工作,在我的成長過程中,他們給予過很多的教誨。副總編輯兼圖書編輯部主任朱天,學問好,待人寬厚。因圖書編輯部很快一分為二,他作我的頂頭上司時間很短,但我對他至今還留有很深的印象。有一天,朱天端坐辦公桌前,講昨晚他到民族宮參加“四人幫”倒臺后文藝界的第一次聚會,講老藝術家們的歡欣暢快,講王昆、郭蘭英歌唱周恩來時禁不住的嘩嘩淚水,盡管朱天語速一如往常的慢,但咬字的清晰有力,讓人感到了他儒雅外表下內心的激蕩。朱天后調文化部,在辦公廳副主任崗位上過早病逝,惹得許許多多相熟的人為之扼腕。圖書編輯部分為一部二部后,一部負責考古發掘報告學術專著及論文集的編輯出版,二部負責大型精裝畫冊的編輯出版。在當時形勢下,兩個部門的稿源都是極其豐富的。一部的沈匯,四十年代末就擔任哈爾濱新華書店經理,是相當有眼力的老編輯。剛才說的鄒衡先生的兩部書稿,還有《中國陶瓷史》以及此后出版的《美的歷程》,都出自沈匯之手。李澤厚這本10多萬字的小書,一改文物考古圖書的老套,用一種全新的方式,對數千年的中國物質文化史進行了美學表述,轟動了文化教育界,一時洛陽紙貴。我所在二部的領導是俞筱堯,他每天除了馬不停蹄地處理總編室業務,還要抽時間為編輯部審稿。我記得有一篇稿件,作者是某省著名專家,可文字很差,難以發表,老俞于是將全文重新改寫,發表時仍署作者之名。我比照原稿看重寫稿,專業內容一點沒傷及但文字條理清晰,且增添了幾分文采。老俞告訴我,在他的編輯生涯中,這是常事。作為一個年輕編輯,我意識到,除掌握編輯技能外,還要有更高境界的追求。俞筱堯一直是我的領導,后來我作編輯部主任時,他是分管我的副總編輯。革命文物編輯部,是“文革”中政治形勢的產物。副總編輯丁磐石兼主任,副主任是韓仲民和胡健。后來在深圳博物館做館長的黃崇岳,當時也在這個部門。他們一直在夾縫中找出路,所編輯的書除了毛澤東,就是魯迅,編了《魯迅詩稿》,又編《魯迅手稿》。到城隍廟后,這種狀況逐步好轉,老一代革命家如周恩來、朱德等的畫冊開始提上日程,形成了“老一代革命家”系列圖書。在此特別一提的是,這個部門除了編書,還編有一本刊物《革命文物》,它是今天《文物天地》的前身。丁磐石后來調中國社科院辦公廳副主任,韓仲民去文化部古文獻研究室主持工作。胡健回電影界,任中影公司總經理,在中國電影走出國門、走向世界的初期,他算是位風云人物。

國家文物局古籍整理小組辦公地點

現在的中國文化遺產研究院的古文獻研究部,前身即文化部古文獻研究室,再往前追溯,就是文物出版社在復建初期為局代管的古文獻整理小組。文物出版社遷至故宮城隍廟時,整理小組也隨社搬到南北兩院中間的大房子里辦公。這里,匯集了我國社會科學界眾多頂級的專家學者,一時是“談笑有鴻儒”,可謂群星燦爛,如唐蘭、商承祚、張政烺、唐長孺、朱德熙、羅福頤、顧鐵符、裘錫圭、孫貫文、李學勤、馬雍等。由這些大家們領銜,整理多年來各地出土的銀雀山漢墓竹簡、馬王堆漢墓帛書和吐魯番唐代文書等。記得李學勤先生當時最年輕,剛四十出頭。我剛到編輯部時,負責出土文獻編輯的吳鐵梅還帶我拜訪過馬雍,馬先生當時正和新疆博物館的人員整理吐魯番唐代文書。早我一年從北大古典文獻專業畢業的李均明,作為社黨委成員,負責聯系整理小組,他跑前跑后,為專家服務,同時也確立了自己的研究方向。團結、依靠這些專家學者,以這些資料為基礎,加上以后又陸續出土的文獻資料,使得文物出版社在古籍出版界,長期保有特殊的地位。出土文獻,也成為文物出版社的出書特色之一。這批專家學者,對繁榮當時我國的學術文化,作用重大。

這一時期,文物出版社還開始了對外合作出版。我印象中,我國出版界最早開展對外合作的,當屬人民美術出版社,具體項目是與日本講談社合作出版《中國之旅》(全5卷)。第二家就是文物出版社,具體項目是與日本平凡社合作出版《中國石窟》(全17卷),開始時間應是1979年,記得日本平凡社當年11月來訪就是在城隍廟,王仿子社長和平凡社的下中邦彥社長等一眾,還在城隍廟外合了影。為編輯這套書,組成了夏鼐、常書鴻、宿白、金維諾與三位日本專家的編委會。當時國門剛打開,對外合作出版是件大事,每個項目都要經中央領導批準,在相關文件上,我就看到了李先念、紀登奎等人的批示。進入八十年代,文物出版社開展了更多的對外合作項目,如與日本講談社的《中國博物館》(全14卷)《中國書跡大觀》(全6卷),以及與英國、南斯拉夫、美國等的合作。客觀地講,改革開放初期,我國出版界的對外合作出版,文物出版社是領風氣之先的。但令人難以理解的是,盡管對外合作出版有增進了解、提高圖書質量、加快出書速度、獲得著作權保護、增加經濟收人等諸多好處,可當時一些人,包括有的領導,在“左”的思想影響下,對合作出版發出了不協調的聲音,“有的竟然企圖迫使當事人終止協議的執行”(王仿子語)。1980年5月日本講談社來訪,周揚和國家出版局副局長許力以、辦公室主任宋木文(后擔任新聞出版署署長),參加了相關活動,給予文物出版社有力支持。多虧這項工作由富有經驗的王仿子社長主持,文物社對外合作出版之路才克服了重重障礙,走向順暢。榮幸的是,在領導的關懷下,我作為一個年輕編輯,較早地進入了這項工作,這對于開闊視野,吸收外面的營養,使自己更快地成長,大有裨益。

這段時間,還有一件事引起了社會普遍關注。意大利新聞攝影記者焦爾焦·洛蒂,1973年隨團訪華時拍了一幅周恩來晚年的照片:在暗色調背景下,總理著中山裝,端靠沙發,身體瘦削略右向,目光深邃有神,但顯憂心。據有關材料,鄧穎超說這是周恩來最好的一幅照片。1977年“四五”事件一周年,出版社攝影師張平搞到照片原稿,考慮到在當時政治氣候下,民眾對周恩來總理的懷念和熱愛之情,經請示,出版社彩銅制版,印制了這幅照片,在京城轟動一時。由于中央機關、北京市單位購買者絡繹不絕(家父所在機關也聯絡過我),出版社于是多次加印。那時到一些人家作客,常見墻上掛著文物出版社印制的這幅作品。

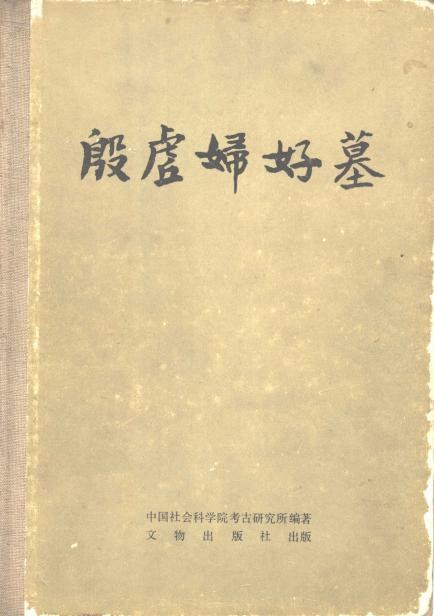

回想起來,那一階段文物出版社還是亮點頻出的。從“文革”中走過來的一代人,經歷過苦難,他們格外珍惜獲得的工作機會,心氣兒高,想的都是要把耽擱的時間奪回來,因而都拼命地工作。正是在大家的共同努力下,文物出版社的各項工作,才能在這幾年里,有一個全面的提高,并為廣大文物博物館、考古工作者和專家學者認可。在我國出版行業復蘇和發展的這一時期,文物出版社也逐漸顯露了頭角。我慶幸自己趕上了出版社的這個特殊的好時期,各位前輩言傳身教,不僅教我怎樣做人,還教我一步一步做一名嚴謹的編輯。這幾年,我初步接觸和熟悉了各個門類的文物,編輯了不同類型的文物圖書,算是有所心得。殷墟婦好墓是1976年發掘,我作責任編輯出版《殷墟婦好墓》一書是1980年,這在當時那個年代,發掘報告的出版速度是最快的,而且紀錄保持了相當長時間。此書后來再版,這在同類書中也是極少有的。

《殷墟婦好墓》1980年出版

進入八十年代,文物出版社獲得了更大的發展。搬回紅樓后,出版社又陸續補充了新鮮血液,壯大了隊伍;隨著對外合作出版的開展,國外先進的出版理念,以及在編輯、裝幀、印刷攝影材料等技術層面的優良表現,都對出版社的書刊質量的提高,產生了不容置疑的影響;文物保護和考古事業的進步,也促進了文物出版事業的發展。1984年,中央宣傳部為出版《中國美術全集》(全60卷)在全國遴選四家出版社(后增至五家)參與。文物出版社是其中之一,承擔了16卷的任務。而后,文物出版社又作為主力,承擔了《中國美術分類全集》(全300卷)四分之一的工作。能夠擔負大型系列叢書的編輯出版任務,是一家出版社綜合實力的反映。八九十年代,在第一和第四屆國家圖書獎評比中,文物出版社獲得兩次第一。行文至此,我特別想說的是,在任何輝煌后面都有前人奮斗的影子。我們取得的一切成績,都是廣大文物、博物館、考古工作者全力維護和支持的結果,都是文物出版人一代又一代奮斗的結果。這其中,1976年11月至1980年1月,文物出版社在故宮城隍廟的工作,是可圈可點不能輕易忘記的一段。

(本文原標題為《張囤生:故宮城煌廟憶舊》,全文原刊于《中國文物報》2012年9月7日3版,澎湃新聞刊發時重新編輯)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司