- +1

花200萬,小米真的設計了個寂寞?

原創 xixi 印客美學

小米花了200萬買了一個LOGO。

小印看來不禁好奇,這LOGO,不就是磨了個角嗎……?

更沒想到的是,新LOGO的設計者是日本著名設計大師原研哉。

原研哉是誰?

無印良品藝術總監!

原研哉認為這個新LOGO體現了“科技與生命”的關系,并融入了東方哲學的思考。

就這?

據說,原研哉在這個項目上花了3年的時間,看來,磨角確實要花一番功夫……

小米新LOGO,緣何引爭議?

新舊LOGO從視覺上的最大差別,就是把方形的四角磨圓,由正方形變成正圓形。

雷軍也在微博表示,這個“超橢圓形”輪廓,雖然看似只是換個外框,但內在的精神和氣質已經發生了巨大變化!

但是在很多網友看來,這款新LOGO的變化并沒有設計師解讀的那么大。

很多人紛紛在雷軍微博下留言:

“我忍住盡量不笑”

“雷總,你被騙了”

“設計師是不是用的三星手機,截個圖就設計好了”

“這錢拿去給造車的兄弟改善伙食不香嗎”

……

還有細心的網友發現,小米官網換新LOGO的方式并不是更改圖片,而是在原有LOGO上加了一行代碼:“border-radius: 19px”,也就是加了一個圓角矩形的樣式。

對此,小米方面表示“背后融入了設計師對于‘Alive’設計理念的思考”,新LOGO的形態具有了生命的動感,不再僅僅是二維平面的一個邊角。

“科技越是進化,就越接近生命的形態”,原研哉將東方哲學的思考注入到LOGO的視覺呈現中,新的LOGO將伴隨著小米的十周年,開啟新的未來征程。

但網友可不吃這套,既然正圓形可以,為什么心形不可以呢!

有人甚至直接惡搞了一個視力表。

此外,新設計背后的那些高級思想看起來像是花了大價錢買個營銷文案一樣,不少人認為這錢大部分用于“講故事”了。

其實沒那么深奧,這由方變圓不就是被生活磨平了棱角的我們嗎?

?原研哉

雖然說諸如“給我3秒我也能做出來“的評論有些夸張,但是這些群嘲也正說明大家對新LOGO的期待和設計師本人的設計理念是有區別的。

不過也有網友表示,設計新LOGO看似容易,實則很難。原有的logo已有很高的辨識度,在此基礎上做出修改本來就有諸多限制。

而且LOGO只是品牌改變的一個方面,對于品牌的視角形象效應需要從更多方面考慮。

?Barbara Cole

還有網友表示看久了,確實覺得新LOGO有種輕盈感,似乎慢慢地感受到了背后的“生命”理念。

名人的Logo設計就是貴?

不少網友覺得小米這200萬花的不值。

有人說這就是“東瀛羅永浩”,就是來騙錢的。

雖然這么說有點過分,但說實話,這種價格的設計費,如果就只是把棱角改成了圓角,確實會讓人覺得也有些太糊弄事兒了。

難道就因為他是原研哉?

只要是名人設計的就一定要貴?

對于一個品牌來說,LOGO就是它的標識,向消費者傳遞著它的歷史、文化和理念,是品牌形象最為重要的組成之一。

初創企業可能沒有額外的預算用于LOGO設計,更有企業也就花個小錢請熟人朋友或者業余人士設計一下,許多大品牌的第一代標志也是這樣誕生的。

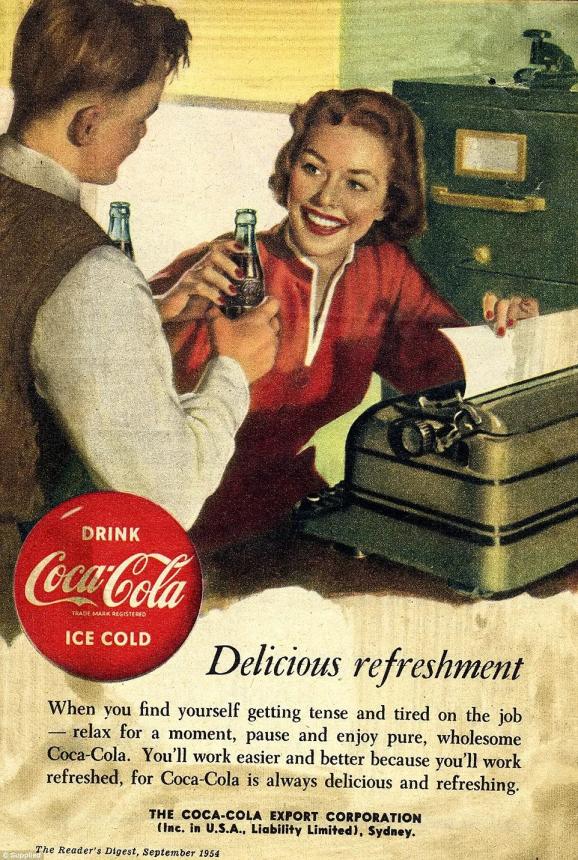

經典的可口可樂LOGO的設計費用為0,它是由創始人John Pemberton的合伙人Frank Mason Robinson于1886年設計的。

Robinson提出Coca-Cola的名稱,認為兩個大寫C的設計在廣告中視覺效果更佳。他還使用19世紀中期十分流行的斯賓塞字體書寫, 最初的LOGO就這樣誕生了。

從誕生到今天已經過去了的100多年里,可口可樂的LOGO也經歷過不少蛻變,這經典的紅白配色和飄逸曲線已經成為世界上認可度最高的標志之一。

初創時期的品牌標志作用并沒有很大,團隊更多的會把資源和精力放在其他方面,但是隨著企業的不斷發展和擴張,LOGO的辨識性和“顏值”就顯得愈加重要。

品牌LOGO已經在消費者群體里面建立了聯系,商品包裝、廣告、促銷資料或者建筑物上到處都有,它所產生的的視角效果深入人心,形成了品牌獨特的“視覺資產”。

并且,品牌形象也要緊隨潮流,過時的LOGO可是無法贏得大眾的好感度,通過重新升級和更換LOGO,以嶄新的形象再次亮相,刷新并且加深消費大眾的認知,是不少企業在發展過程中常用的策略。

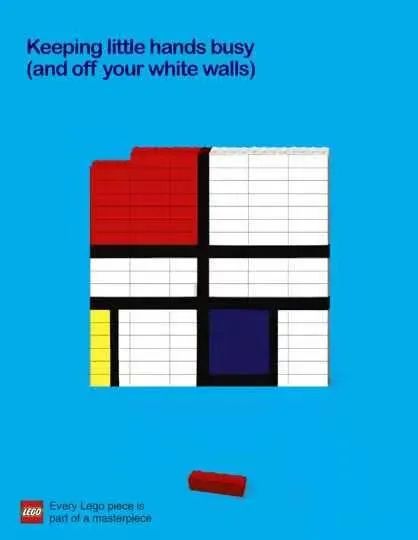

正因為LOGO是如此重要,不少大企業選擇花重金邀請知名設計師來升級或者更換LOGO,以獲得更好的品牌效應。

1998年,著名設計師Paula Scher為花旗銀行設計LOGO,設計費用為150萬美元。不過對于如此規模的金融機構來說,這筆支出也只是九牛一毛。

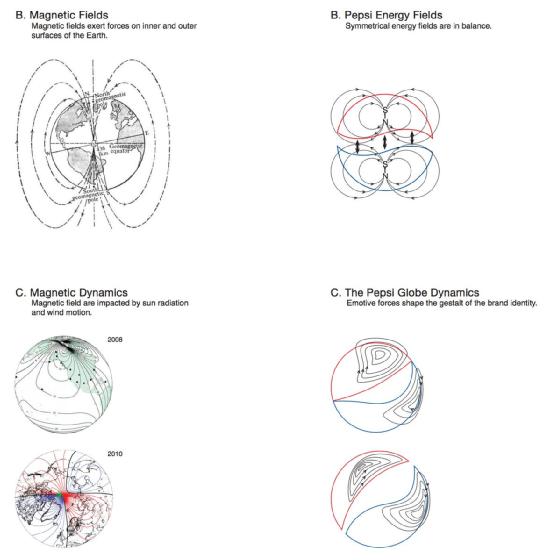

百事可樂為新的LOGO支付了100萬美元,2012年倫敦奧運會的LOGO則花了40萬英鎊的設計費。

也可能是“錢多是非多”,以上砸了重金的LOGO設計都和小米一樣引來吐槽和質疑。

百事可樂的新LOGO被認為和原先差別不大,倫敦奧運會的LOGO則剛出爐就引來抗議和惡搞。

由于看起來形似ZION(錫安), 伊朗甚至聲稱要抵制倫敦奧運會。

不過LOGO的設計為何如此昂貴呢?僅僅是因為知名設計師的身價高嗎?

設計這些大品牌的LOGO并不僅僅是繪制一個新的標識這么簡單,它意味著企業營銷推廣的每一個細節都需要被考慮在內。

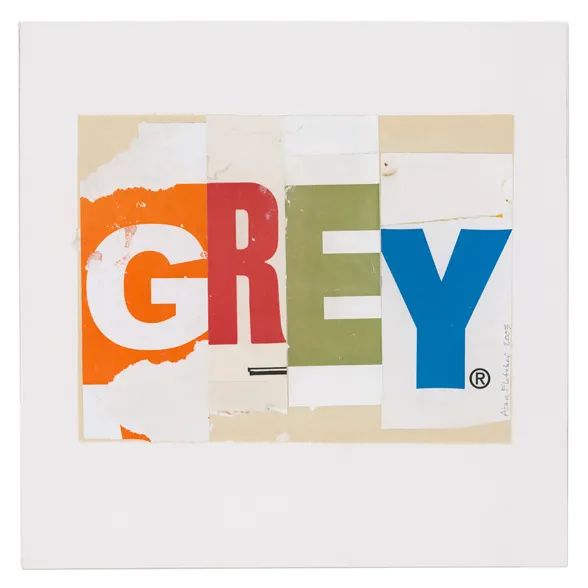

?Alan Fletcher

表面上看,LOGO的設計似乎只要先畫草圖就可以,大部分常見的LOGO也并沒有什么復雜的圖案,然而實際上,繪制背后的工作十分繁重。

設計師們會花費大量時間和精力搜集資料,包括企業的區域地理、創辦歷史、公司文化、企業規模、產品的定位,用戶群體等等,幾乎企業的所有方面都要詳細地了解一番。

找到的資料也不能僅僅是堆砌在一起,還要去挖掘深度,提煉關鍵詞,并結合企業現實的情況和未來的發展。

百事的LOGO設計概念圖

即使不從事文案或者設計方面的工作,我們在工作、學習和社交中,也能體會到想出一個好點子是非常困難的。

靈感并不是隨時都有,思考的火化迸發出的也很有可能是垃圾。

?Paula Scher

設計師們必須要儲存幾百個ideas, 推敲出一打方案,還要不斷地修改并測試應用效果。

考慮到設計團隊的人工和運營成本,持續幾年的項目成本耗費可謂巨大,幾百萬的費用也在情理之中。

由此可見,在快速直線地抵達最終方案之前是漫長而辛苦的準備過程,其中所花費的人力、資源和團隊的專業性是必須要考慮到的。

當然,也有公司表示不需要找乙方做設計,自己就能搞定。

微軟于2012年推出的新標志就是由本公司的團隊完成,并沒有額外的花費。

設計師到底在想什么?

話說回來,從設計師的角度,該怎樣進行設計呢?

品牌設計對于引導消費者具有極其重要的作用,品牌形象“顏值”會直接引起消費者好感度,忠誠度和購買意愿的變化。

但是如果僅僅為了設計而設計,忽視了品牌方的訴求和消費者的反應,那么再漂亮的設計稿也失去了它的意義。

由于欠缺對企業的精神和追求的理解,設計師可能因此會陷入了無窮修改的死循環,設計的主動權也將完全被品牌方主導。

因此,對于設計師來說,必須要首先考慮到品牌或者產品的用戶需要什么。

小米作為一個互聯網科技公司,它的形象肯定和科技感分不開,用戶希望在獲得科技帶來的便利的同時能有更多人性化體驗,因此原研哉就以Alive為理念,要賦予科技以生命感。

Alive的理念,也和雷總初創小米時的理念相呼應:感動人心、價格厚道,讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

原研哉談到,他的設計不僅僅是形態的視角改變,更是針對小米的內在精神的不斷深化和提升。

這也和原研哉的設計思想一致,他注重人的體驗,追求對日常生活的自然表達,這種“無亦所有”的思想追求簡單和純真,給人一種平靜和舒適的安心感。

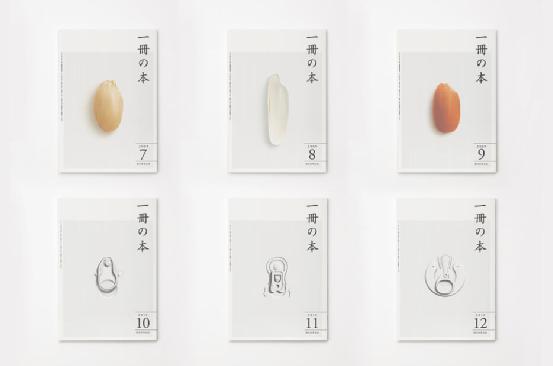

在為蔦屋書店代官山店的品牌升級項目中,他則注重書店的定位---集書籍、電影、音樂為一身的新型書店,面向的是年輕一代,所以整套設計以簡潔輕松的風格為主,給人以更多想象的空間。

對于設計師來說,對設計思想的不斷反思和豐富才能讓作品具有不褪色的生命感。

停下腳步關注生活,思考人類共同的價值觀,才能更好地將設計理念傳遞給大眾,從而提升品牌的形象和內涵。

確定了要設計給誰看之后,設計師就要開始進入創作環節了,這一步將有多個團隊共同協作完成。

不同團隊之間互相碰撞交流,共同對設計的概念和細節進行設計,是一種共創(Co-creation)。

原研哉也談到,在設計小米的LOGO時,他與小米內部的設計人員和其他領域專業人士都有交流和討論,最終才能確定方案。

不同的領域的頭腦風暴會激發更多的靈感,以共同設計的方式打破團隊壁壘,才能有全局視角。

第三步,需要不斷地優化迭代。

在大數據時代,對方案最好的檢測方式,當然是以數據為準。通過不斷地調整和測試,根據用戶的意見不斷修改,得到最理想的結果。

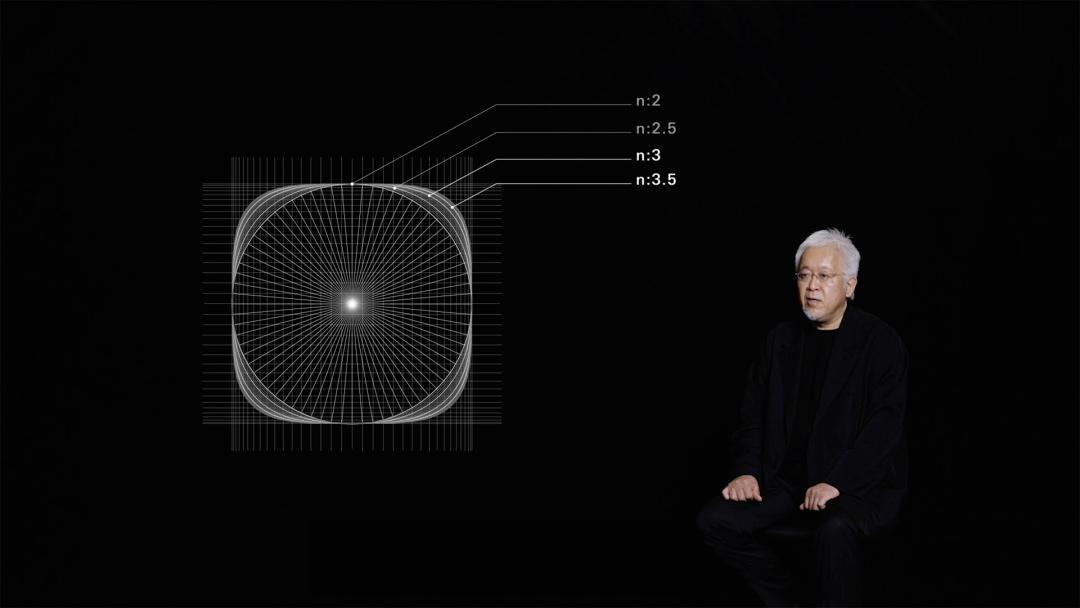

小米標識的由方變圓,可不是隨隨便便的,背后是設計團隊精確的計算與模擬。

像小米這次的基礎圖案修改,依靠的是套用數學公式的不斷修改,最終才得出最理想的正圓形。

不管是無印良品還是到蔦屋書店,原研哉總能將他獨特的設計理論和理想追求轉化為適應不同經營理念和消費者群體的視覺享受,市場反應也證實他的藝術指導對于品牌的發展有重要作用。

設計可是門大學問,即使是一點點的改變中也包含著設計師許多的心血。對于消費者來說,細微的差別或許會帶來完全不一樣的觀感和認知。

雖然最終呈現出的僅僅是一個簡單的圖標和文字,但是里面所涵蓋的不僅有橫跨多個領域的專業知識應用,還有品牌想要傳遞出的最關鍵和本質的信息,這再一次說明,越是簡單的東西越見功底。

參考文獻:

《LOGO設計往事》,張忠奎,美術教育研究

《品牌也需“高顏值”:品牌標識設計的消費者反應研究述評》,尚曉燕,郭曉凌,外國經濟與管理

原標題:《花200萬,小米真的設計了個寂寞?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司