- +1

“阿拉伯帝國”的幽靈在美國

1958年夏季的中東地區,被籠罩在西方列強與阿拉伯民族主義的敵對氣氛中,并伴隨著激烈的政變與沖突。7月25日,美國報紙《奧斯汀國務家》(The Austin Statesman)刊載的一篇文章寫到:

從歷史的長遠視角看,中東危機的關鍵人物不是加麥爾·阿卜杜勒·納賽爾,而是一位騎著駱駝的人,名叫穆罕默德,他于公元570年出生在阿拉伯城市麥加。

穆罕默德創建了伊斯蘭教。今天,這個宗教是阿拉伯民族主義里最具活力的統合因素。

……

1000多年前,伊斯蘭教統一了阿拉伯世界,開啟了其第一個“黃金時期”。在這個時期,穆斯林的哈里發憑借著寶劍,把他們的信仰傳播到整個北非和西班牙。直到公元732年,查理·馬特在圖爾斯山打敗了他們對法蘭西的侵略,否則整個西歐都似乎注定成為伊斯蘭的一個省份。現代阿拉伯民族主義聽到開羅廣播后,必然會想起這段歷史,呼吁泛阿拉伯統一……

文章作者卡塞爾(Louis Cassels)或許不甚知名,但這篇文章卻在半個月后就被另一家美國報紙《芝加哥衛士》(The Chicago Defender)轉載。又過了半個月,《華爾街日報》的著名記者維克爾(Ray Vicker)也發表了類似的看法:

今天,阿拉伯民族主義在中東的強勢發展,更多是被消極因素催生的,而不是積極因素。如果阿拉伯人的怨念沒有了,阿拉伯民族主義恐怕很難找到新的整合力量。

過去的歷史,有許多案例能證明阿拉伯人團結起來反對某些東西的能力。當伊斯蘭精神在公元7世紀第一次席卷整個阿拉伯世界時,狂熱的穆斯林很容易團結起來對抗“異教徒”。

將眼下西方與阿拉伯民族主義的矛盾,追溯到1000多年前的“文明沖突史”,這種腦洞大開的想法,無論在當時美國政府的文件中,還是中蘇譴責美國侵略中東的《會談公報》(1958.8.3),都是看不見的。尤其是納賽爾代表的“阿拉伯民族主義”,往往被視作世俗政治的表現。那為什么在這兩篇媒體文章中,納賽爾代表的“阿拉伯民族主義”,卻與伊斯蘭教緊密相連,甚至讓兩位作者聯想到了1000多年前穆斯林對歐洲的征服史?答案或許在于卡塞爾說的那個詞——“泛阿拉伯統一”(Pan-Arab unity)。

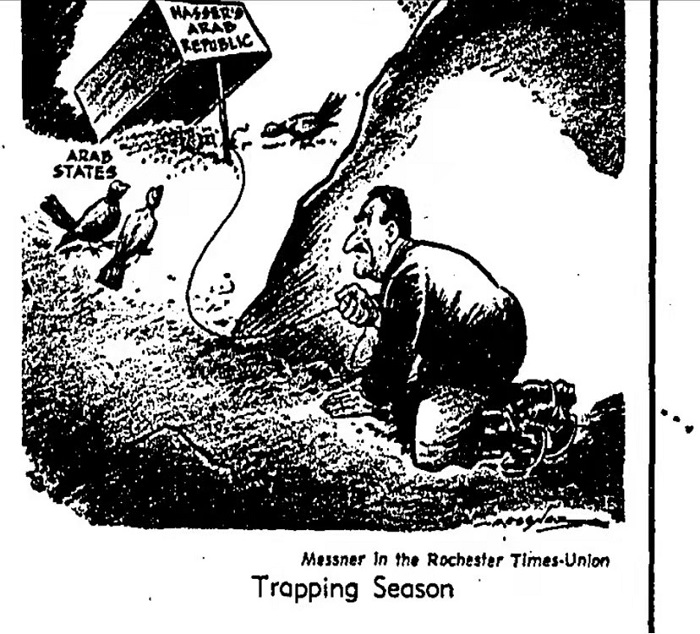

早在當年2月21日,埃及和敘利亞聯合成立了“阿拉伯聯合共和國”(簡稱“阿聯”),埃及總統納賽爾順利當選阿聯總統。阿聯的成立,讓美國人第一次真切感受到了“阿拉伯統一”的威力,美國各大報紙都充斥著對“阿拉伯帝國”的恐慌。(參見拙文《逐鹿、冷戰、“帝國”:埃敘聯合60周年紀》)隨后,黎巴嫩的動蕩,讓美國朝野感覺到這個“阿拉伯帝國”下一步的擴張目標。7月15日,美國政府為了制止納賽爾“吞并整個(中東)地區”,迅速出兵黎巴嫩,維系親西方的夏蒙政府。但軍事介入并沒讓美國總統艾森豪威爾獲得勝利感。相反,面對一個個親西方政權危若累卵的處境,再看看阿拉伯民眾對納賽爾的“狂熱”擁戴,這位十多年前縱橫歐洲疆場的五星上將,如今卻陷入了萬般的焦慮,無奈地對副總統尼克松表示:“(阿拉伯國家的)人民站在了納賽爾一邊。”而對納賽爾深惡痛絕的國務卿杜勒斯,也不得不承認納賽爾“俘獲了阿拉伯大眾的民心”。

圖1,1958年2月23日《洛杉磯時報》刊載的一張漫畫,指責納賽爾“吞并敘利亞”后,必然得隴望蜀,還要吞并其他阿拉伯國家。

其實早在納賽爾登上政治舞臺之前,阿拉伯人對統一的追求,就已經縈繞于美國人負面的歷史記憶中。作為歐洲人的后裔,美國人也牢記著曾經令祖先們“心虛骨震”的“伊斯蘭征服”。

“泛阿拉伯主義者妄圖重建阿拉伯帝國”

一戰結束后,脫離奧斯曼帝國的阿拉伯地區,盛行著建立統一阿拉伯國家的訴求。在1919年的巴黎和會上,漢志王國的費薩爾王子就向協約國提出了統一與獨立的訴求。但協約國并沒有答應,而是將原屬奧斯曼帝國的阿拉伯地區分割成好幾塊,分別置于英法的“委任統治”。出席巴黎和會的時任美國國務卿蘭辛認為,敵視伊斯蘭教的歐洲列強可算等到奧斯曼帝國崩潰了,又怎能把奧斯曼的故土交給另一個穆斯林王國呢?

歐洲列強對伊斯蘭世界的這種偏見與敵視,也存在于當時的美國輿論中。例如,當時的美籍匈牙利人巴格爾(Eugene S. Bagger)認為“歐洲文明史就是東西方3000年的斗爭史”。“薩拉森人”與拜占廷帝國的戰爭,十字軍與塞爾柱人的戰爭,以及后來歐洲列國與奧斯曼王朝的斗爭,都是東西方斗爭的延續。如今,奧斯曼帝國被排斥于巴黎和會,是“西方對東方的壓倒性勝利”。巴格爾認為,“巴黎決議最為偉大的意義,就是將亞洲驅逐出歐洲”。

但奧斯曼帝國畢竟戰敗了,奄奄一息,不會再成為西方的威脅。所以,美國輿論對伊斯蘭世界的警惕,主要在于兩個方面:一、新興的凱末爾帕夏是否會重新掀起一場穆斯林對西方的“圣戰” (拙文《失望與憤懣:今天的阿拉伯人如何評價凱末爾》) ;二、“泛阿拉伯主義”對“阿拉伯統一”的追求。西方對凱末爾的恐懼與疑慮只持續了不到十年,但對“泛阿拉伯主義”的敵視卻持續了半個多世紀之久。

1919年3月13日,《紐約時報》刊載的一篇文章就指責“阿拉伯人在幼發拉底河谷地掀起的排外運動,殺了一些歐洲人”,并渲染信奉基督教的亞美尼亞人也被“阿拉伯暴徒”攻擊。文章作者塞爾登(Charles A. Selden)由此上綱上線,認為“現在的泛阿拉伯運動就是阿拉伯人沿著土耳其人的老路,迫害小亞細亞地區的其他民族”。塞爾登還指責在巴黎和會上“看似溫文爾雅”的費薩爾王子,實則“野心勃勃,試圖統治整個小亞細亞地區”。次日,《紐約時報》又刊載了題為“泛阿拉伯者”的短稿,在塞爾登的基礎上,稱“泛阿拉伯主義運動”為“沙文主義”(chauvinism)。可見,“泛阿拉伯主義者”的統一訴求,被描述成了地區擴張的野心,并伴隨狂熱的排外情緒。

后來,巴勒斯坦問題的持續激化,以及很多美國人對猶太復國主義者的偏向,也在滋生類似的看法。1936年12月,美國學者麥考恩(C. C. McCown)接受《洛杉磯時報》采訪時,站在英國和猶太復國主義的立場上,指責阿拉伯人“愈發喜歡叛亂與暴力”,并渲染道:“7千萬阿拉伯人和2.5億穆斯林對耶路撒冷的關注……使得巴勒斯坦正被一個阿拉伯帝國(an Arabic empire)所包圍。”1938年9月,《華盛頓郵報》在報道巴勒斯坦局勢時,也加了一句帶有明顯立場傾向的“編者按”: “泛阿拉伯主義與泛伊斯蘭主義目前搞的血腥沖突,已經導致圣地數千人的傷亡……”

說到這,就要談談“泛阿拉伯主義”(Pan-Arabism)與“阿拉伯民族主義”(Arab Nationalism)這兩個概念之間的區別。任何概念在實際使用中,都沒有放之四海而皆準的定義。有些人就經常把“泛阿拉伯主義”與“阿拉伯民族主義”等同起來。例如,1937年7月《紐約時報》的一篇文章就概括道:“重視泛阿拉伯主義的人大可分為兩類。第一類人擔心阿拉伯民族主義運動威脅西方的利益。第二類人信奉伍德羅·威爾遜的理念,認為應該給弱小民族自治。”但另一些人堅決區分這兩個概念,尤其是對“泛阿拉伯主義”或“泛阿拉伯”字樣予以污名化處理,以區別于所謂“正當的阿拉伯民族主義”。

圖2,1941年5月,英軍悍然入侵伊拉克,重新扶植親英派的統治。但英國殖民者清楚自己在伊拉克不得人心。所以,英國外交大臣艾登在當月29日發布聲明,支持阿拉伯統一,以安撫阿拉伯人的民族情緒。這既反映了阿拉伯人對統一的廣泛訴求,卻也刺激了阿拉伯國家間的內部紛爭,進而也帶動了美國朝野對阿拉伯統一問題的思考。

1942年6月,英國牛津大學著名的東方學學者吉本(H. A. R. Gibb)在芝加哥大學發表演講:

絕對的政治統一在短期內是不可實現的……民族主義者接受地區政治組織作為未來發展的基礎……泛阿拉伯主義者不同于民族主義者,想要政治上的統一。泛阿拉伯主義是一股無知,缺乏包容的爆炸性勢力……不僅仇視基督教世界的統治、實踐和理念,還渴望將歐洲人和猶太人趕入大海……泛阿拉伯主義不關心治理問題……也不關心阿拉伯國家的貧窮……

可見,吉本明確將“泛阿拉伯主義者”區別于“民族主義者”,并將其描述成狂熱排外,無心求治的顛狂形象,進而也就否定了他們向往的“政治統一”。吉本是英國人,但他的觀點得到了《芝加哥每日論壇》的及時報道,還在十六年后被美國國務卿杜勒斯、財政部長安德森等人復述。

1943年10月,美國歷史學家卡邁克爾(Joel Carmichael)在《外交事務》(Foreign Affairs)上撰文認為:“只有統一才能讓阿拉伯人在世界舞臺上成長起來,好讓他們走出戰爭的殘骸。”但他認可的“統一”是有限度的。卡邁克爾希望阿拉伯國家組成“近東聯邦”(a Near Eastern Federation),但要保持各個國家的“內部自治”,因為這是“最切實際的”。至于“泛阿拉伯主義者”所憧憬的“阿拉伯帝國”,在他看來則是“極端”和“虛妄的”。因為“泛阿拉伯主義者妄圖重建阿拉伯帝國,打敗異教徒”。

可見,吉本與卡邁克爾都對“泛阿拉伯主義”采取了污名化的定義,區別于他們所認可的“民族主義”與“統一”,其實質就是試圖按照西方的標準與理念,規訓阿拉伯人的統一運動。再回到本文開篇提到的1958年夏季。時任美國中情局局長艾倫·杜勒斯就認為美國可以與中東的“民族主義”和解,但“泛阿拉伯主義”卻是反西方、反以色列的。美國共和黨成員馬丁·大衛(Martin David)也明確反對將“民族主義者”混同于“泛阿拉伯主義”。他在《紐約先驅報》發表的文章指出:“民族主義者”維護本國“自由”和“人民福祉”,“尊重本國與別國的關系”;而妄圖統一所有阿拉伯人的“泛阿拉伯主義者”,猶如十九世紀沙俄推行的“泛斯拉夫主義”。所以,在概念的實際運用中,英文“泛阿拉伯主義”(Pan-Arabism)或“泛阿拉伯”(Pan-Arab)字樣的意涵,往往帶有強烈的負面意涵。而經常被對譯成“泛阿拉伯主義”的???????一詞,在阿拉伯語中經常用來形容阿拉伯人心心相印、肝膽相照、同舟共濟的民族凝聚力,帶有鮮明的正面色彩。所以,這兩個詞在對譯時,要格外小心。

而且,納賽爾時代(1954-1970)恰恰又是美蘇冷戰激烈的時期。納賽爾代表的“泛阿拉伯主義”又頻頻被美國人扣上了“親蘇”的帽子。艾倫·杜勒斯就認為“泛阿拉伯主義”是蘇聯用來“搞破壞”的工具。馬丁·大衛也認為納賽爾試圖創建的“泛阿拉伯統一”(Pan-Arab Union)可能被蘇聯利用。那是不是就意味著納賽爾試圖創建的“阿拉伯帝國”,就在美國人眼里就成了蘇聯向中東、非洲擴張的跳板呢?

“阿拉伯帝國”與蘇聯的糾葛

1958年12月,阿聯總統納賽爾發表公開聲明,指責敘利亞共產黨破壞阿拉伯統一,并以13世紀的韃靼人(蒙古人)比附蘇聯,反蘇傾向十分明顯。(參見拙文《雙拳出擊:埃及總統納賽爾如何對抗十字軍和韃靼人》)1959年1月,赫魯曉夫在蘇共二十一大發表講話,指責阿聯為打壓當地共產黨而采取的種種“反動”措施。3月,伊拉克北部城市摩蘇爾爆發武裝暴動,很快遭到政府軍與伊拉克共產黨的聯合鎮壓。半年多前,還被納賽爾吹捧的伊拉克總理卡塞姆,此時已經在阿聯的官方輿論中成了蘇聯的代理人,阿拉伯統一的破壞者。

納賽爾對伊拉克反政府暴動的支持,吸引了美國朝野的廣泛關注,被當作蘇聯與阿聯矛盾激化的表現。但在很多美國人看來,這無外乎以燕伐燕的斗爭。1959年3月22日,《紐約時報》刊載的兩張漫畫,就非常生動地表現了這點。在漫畫中,納賽爾對蘇聯態度極其強硬,但卻看不出作者對他抱有一絲一毫的肯定。相反,納賽爾在與赫魯曉夫的較量中,透著十足的兇悍與狡詐,野心勃勃的奸雄形象躍然紙上。

這樣的看法在當時美國媒體中非常普遍。1958年12月,《華盛頓郵報》一篇文章就認為,納賽爾不喜歡“共產主義主導伊拉克”,是因為他建立“阿拉伯帝國”的想法遭到了挑戰。所以,美國應該支持“一個獨立的伊拉克,既不屈服于共產黨,也不屈服于納賽爾”。文章作者的看法與當時國務院官員朗特里(William M. Rountree)、副總統尼克松等人的觀點非常吻合。

其實早在這之前的若干年里,納賽爾就頻頻表現出對埃及共產黨、敘利亞共產黨的警惕與打壓,也擔心蘇聯向敘利亞、也門的滲透。所以,自從納賽爾掌握埃及權力后,美國輿論中既有人擔心納賽爾在蘇聯的幫助下建立“阿拉伯帝國”,但同時也有人注意到雙方潛在的矛盾。1956年3月,埃及已因捷克軍購案、中東防務、猶太復國主義、蘇伊士運河等問題,與美英法三國的關系非常緊張。在此背景下,美國著名的媒體作家卡拉瑟斯(Osgood Caruthers)在《紐約時報》上發表文章,題為“埃及試圖打造阿拉伯帝國”。卡拉瑟斯指責納賽爾對抗西方,接受蘇聯軍事援助,并“試圖在這里創建一個阿拉伯大國。”但卡拉瑟斯也注意到納賽爾追求的“阿拉伯帝國”不僅僅反對西方帝國主義,而且也“反共”。

再回到前文說的1959年。納賽爾對蘇聯態度的強硬轉變,確實推動了他與美國關系的改善,但沒有贏得美國輿論一邊倒的肯定。相反,仍然有很多人在表達著對“阿拉伯帝國”的反感。當年6月,《紐約時報》就有文章指責納賽爾“建立帝國”的企圖遭到蘇聯的反對后,就妄圖在西方的“容忍”下,破壞關于蘇伊士運河的“國際義務”,大搞“海盜”(Piracy)行為。

圖4,1961年9月,敘利亞反對派勢力通過政變退出阿聯。納賽爾被迫接受了敘利亞分離的事實,但仍然保留了阿拉伯聯合共和國的國號、國旗,以堅守阿拉伯統一的理念。為此,《紐約時報》有文章模仿伏爾泰諷刺神圣羅馬帝國的口吻,嘲諷僅存埃及一隅的阿拉伯聯合共和國“既非聯合,也非阿拉伯,更不是一個共和國”。

1963年2月-3月,復興黨先后在伊拉克、敘利亞掌權,沉重打擊了伊共與敘共。對此,納賽爾予以熱烈回應。蘇聯在伊、敘受挫,美國人當然喜聞樂見,但對納賽爾試圖建立“阿拉伯帝國”仍是十分反感。3月12日,也就是敘利亞政變的4天后,《紐約時報》有文章寫道:

納賽爾總統建立一個從大西洋囊括到波斯灣的阿拉伯帝國的欲望,又取得了新的進展。親納賽爾的革命分子在也門和伊拉克得手后,又有一個軍人集團在敘利亞發動了革命……

從西方的立場看,這些革命最重要的特征就是激烈反共。共產主義者現在被捕下獄,甚至還被處決。

但是這些革命已經對整個中東和西方造成了廣泛的(不良)影響。沙特阿拉伯和約旦是納賽爾下一個目標,也是美國保護的對象。革命增加了這兩個王國的壓力,也威脅了所有阿拉伯人除之而后快的以色列,還刺激了阿拉伯人要把英國趕出阿拉伯半島的沖動。

看來在復雜多變的國際政治中,“敵人的敵人”并不一定會被當成朋友。

流傳至冷戰時期的千年“夢魘”

納賽爾對蘇聯態度的強硬轉變,按說是符合西方冷戰立場的,也得到了美國朝野很多人的承認,但為什么沒有因此贏得美國輿論廣泛的贊譽與肯定?從現實主義的邏輯解釋,是因為納賽爾對其他阿拉伯國家和地區的“霸權擴張”威脅了西方的石油利益、國際交通線、美國友邦的安全、美國對中東的主導權,還有以“主權國家”為元素的國際體系……。當然,我們也不忽視文化的作用。“基督教文明”與“伊斯蘭教文明”之間長達1000多年的“文明沖突”,不管是否存在于客觀的歷史事實,但至少是存在于很多人主觀的歷史記憶里。而納賽爾就刺激了西方世界的這種歷史記憶。

納賽爾,1918年出生在一個平民家庭,后來就讀軍校,以一個中下級軍官的身份參加了推翻法魯克國王的革命。不久后,36歲的納賽爾就成了埃及總理,兩年后取代納吉布成為埃及總統,并在蘇伊士運河戰爭中成為阿拉伯民族主義的英雄。憑借著巨大的威望,納賽爾剛滿40歲的時候,就以阿拉伯聯合共和國總統的身份,出現在敘利亞地區首府大馬士革。

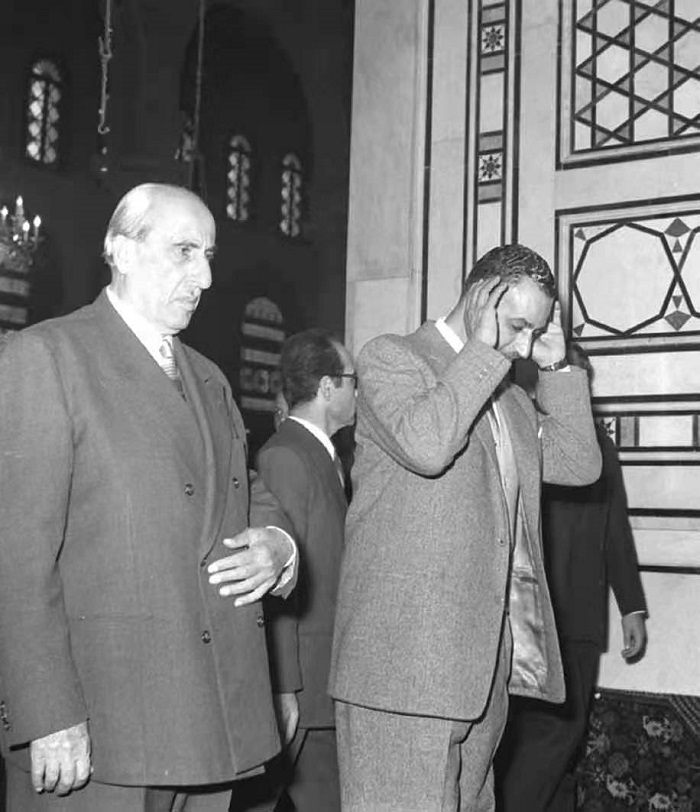

納賽爾的成就,離不開對伊斯蘭教的敬畏。的確,他的平民底色與革命理念,迎合了社會底層群眾的反抗精神,但并不意味著對傳統與信仰的背棄。納賽爾上臺不久后,就以自己的名義發布了一本小冊子——《革命哲學》。他不但呼吁阿拉伯世界的團結,也呼吁伊斯蘭世界的團結。這就刺激了西方輿論的神經。蘇伊士運河戰爭爆發前夕,就有人致信《紐約時報》編輯部,指責納賽爾“正在尋求一個阿拉伯-非洲帝國”,并控訴他“到處支持極端主義者對付理性的民族主義領導人”,而“非洲人不一定都是阿拉伯人或穆斯林,也未邀請埃及的干涉”。這無疑是通過穆斯林與非穆斯林的對立,將納賽爾塑造成了伊斯蘭世界的擴張者。

1963年4月17日,納賽爾與伊拉克、敘利亞的復興黨政府簽訂聯合協議,準備將阿聯(埃及)、敘利亞、伊拉克聯合起來,成立新的阿拉伯聯合共和國。三個月后,這個協議就因納賽爾與復興黨的反目成仇宣告夭折,但畢竟將“阿拉伯統一”再次推向了曇花一現的高潮,取得了舉世矚目的效應。在三國聯合協議簽訂的3天前,《紐約時報》就有文章指出:

阿拉伯民族主義領導人夢寐以求的是一個從大西洋到印度洋的終極聯盟。他們懷念穆斯林帝國占領西班牙的往昔時代,希望看見自己再次那么強大。

一周后,美國著名記者蘇茲貝格(C. L. Sulzberger)也在《紐約時報》上也發表了類似看法:

……如果他的聯邦凝聚起來,納賽爾一定會考慮打擊以色列,因為對他來說,以色列是扎在阿拉伯人身上的一根刺。無論他從哪買武器,抑或求助德國技術人員,他都會做自己的事情(意思是納賽爾無論是求助于蘇聯還是西方,都不會受制于人——筆者)。他宣稱只要以色列“存在”,就如芒刺在背。這就是納賽爾第二個目標,終結以色列國家;他把之前整個巴勒斯坦(意指被以色列侵占地巴勒斯坦領土——筆者)都當作阿拉伯的土地。

納賽爾曾經告訴我:“我們阿拉伯人總是把未來聯系到過去。”他說的“過去”不是近幾個世紀阿拉伯各個部落分崩離析,被幾個外來帝國統治的時代,而是阿拉伯人從波斯席卷到大西洋的時代。

美國人因歷史記憶而對“阿拉伯統一”的敵視心理,不僅僅存在于媒體,還出現在美國政界,影響了美國外交。1963年10月,共和黨參議員格魯寧(Ernest Gruening)為了迫使肯尼迪政府對納賽爾采取更為強硬的政策,就在呈遞給參議院的報告中竭力渲染納賽爾的威脅。為此,他引用了海明威前妻、著名媒體作家蓋爾霍恩(Martha Gellhorn)的言論:

一千年的穆斯林帝國(Muslim Reich),埃及統治的非洲大陸,可能是一個迷夢,但我們經歷了太多的迷夢以及做這樣夢的人……希特勒的聲音回蕩在這片土地,只不過現在說的是阿拉伯語。

一個月后,也就是肯尼迪遇刺前的半個月,美國參議院通過了格魯寧提交的修正案,大大限制了美國對阿聯(埃及)的經濟援助,也將納賽爾重新推回了蘇聯一邊。

到了納賽爾晚年,阿拉伯國家雖然遭受了六五戰爭(第三次戰爭)的慘敗,但對以色列和西方的仇恨更是激化。左翼力量與宗教勢力紛紛崛起,令美國朝野惴惴不安。為此,《華盛頓郵報》在1969年8月的一篇文章寫到:

了解伊斯蘭,非常有助于了解阿拉伯民族主義,以及阿拉伯人對以色列和西方的怨恨……對于阿拉伯人來說,阿拉伯和伊斯蘭的歷史都是一樣的,都是當代阿拉伯民族主義的根源……他們懷念阿拉伯穆斯林帝國統治地中海及亞洲世界大片地區的年代……盡管有許多差異,但阿拉伯語以及阿拉伯控制中東的歷史卻是共同的遺產……共同的歷史使得阿拉伯世界的報紙譴責美帝國主義……

對“阿拉伯穆斯林帝國”念念不忘的到底是阿拉伯人,還是美國人?文章作者李維斯(Jesse W. Lewis, Jr.)自然是指責阿拉伯人對歷史的沉溺。因此,他也指責納賽爾“嘗試用宗教狂熱的身上紐帶來刺激他的泛阿拉伯主義”,認為納賽爾宣傳“吉哈德”(圣戰)是“完全的復古倒退”。但結合上文中什么“東西方三千年斗爭史”、“重建阿拉伯帝國”這樣的表述,恐怕美國人自己也走不出對歷史的狹隘建構。

圖5,1961年2月,納賽爾正在大馬士革的伍麥葉(倭瑪亞)清真寺做禮拜。納賽爾推崇的薩拉丁正是埋葬于此。與美國作者渲染宗教戰爭的敘事不同,納賽爾將12世紀對抗十字軍的戰爭,解讀為“阿拉伯基督徒與他們的穆斯林兄弟團結一致,抗擊殖民主義”的民族戰爭。

在中東與歐洲的交往史中,戰爭自然無法回避。但如何建構對戰爭史的記憶,會深刻影響人們對于“他者”的認識。在今天的美國輿論中,仍然有人在片面渲染對伊斯蘭世界的負面記憶,并將這種狹隘的歷史認識,作為干預中東內部事務的根據。近年來,美國朝野就有很多人把自己對于奧斯曼帝國“對外擴張”、“對內壓迫”的片面記憶,延伸到了現實的中東政治。當然,土耳其與其他地區國家之間的是非恩怨也極其復雜。但美國輿論的這種聲音,恐怕也折射出警惕中東地區整合的一貫心理,至少很多阿拉伯人是這么看的。基辛格在2012年3月在《華盛頓郵報》發表的文章所言:“半個多世紀以來,美國對中東政策有幾個關鍵的安全目標:阻止任何一個地區大國成為霸權(hegemony)……”。“霸權”與“統一”其實往往都是對整合與凝聚的表述,區別在于感情色彩上的截然相反。所以,基辛格這句話就被當今的阿拉伯歷史學家薩瓦努(???? ????? ????)當作“西方破壞我們地區統一與復興”的罪證。

參考文獻:

ProQuest Historical Newspapers

白云天:《“泛阿拉伯主義”在美國媒體的“帝國”意象》,《阿拉伯世界研究》2021年第2期。

白云天:《美國對“納賽爾泛阿拉伯主義”認知研究》,中國人民大學博士學位論文,2020年5月。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司