- +1

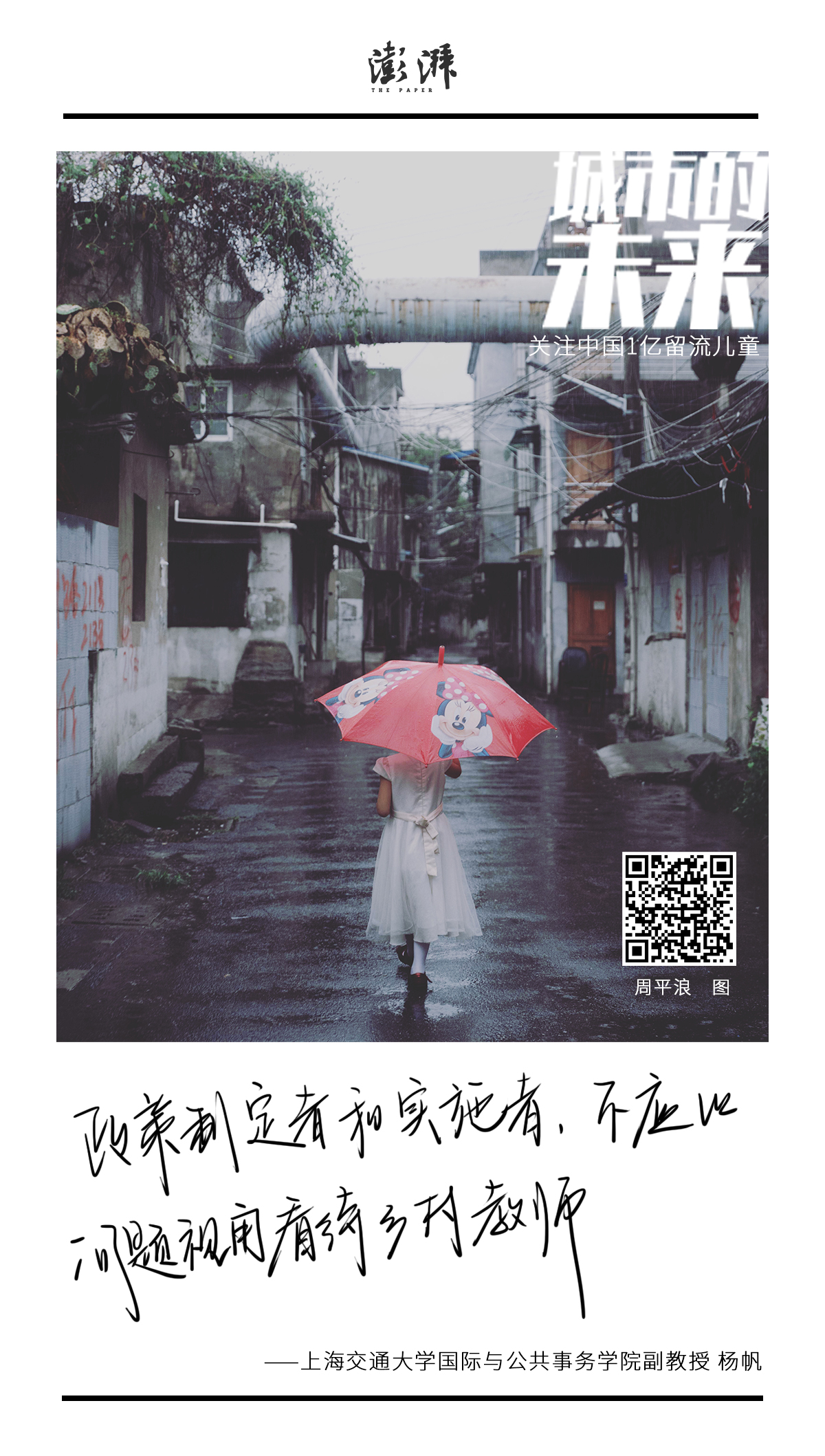

城市的未來|校舍新了,工資漲了,鄉村教師還有什么煩惱

澎湃新聞 王煜 制圖

2017年至今,筆者的研究團隊持續在云南、湖南和福建等地的農村進行鄉村教育研究,田野經歷讓我們深切體會到鄉村教師是一個既充滿理想主義色彩,又飽含現實困境的職業身份。

他們的重要性毋庸置疑:對于數以億計的農村兒童來說,老師不僅僅是傳道授業解惑的引路人,還承擔著為學生提供身心健康保障和生活照料的社會期待,對于數千萬留守兒童來說則尤其如此。他們的困境也同樣突出:有限的職業發展通道、班級考分導向下的考核壓力、長期處理學生大小事務所導致的職業倦怠,等等。

有鑒于此,中央和地方政府出臺了一系列鄉村教師支持計劃,主要從師資補充渠道、生活待遇、職業技能培訓、編制管理和職稱評審等方面入手,大力發展和穩定鄉村教師隊伍。尤其是中央于2006年開始實施的特崗教師政策,提高了中西部地區農村義務教師的待遇和穩定性,提升了農村教師隊伍的整體素質,促進了城鄉教育的均衡發展。值得關注的是,許多社會慈善力量也積極參與其中,推出了一系列影響面或大或小的鄉村教師社會支持公益計劃。

但筆者在各地農村的調研后發現,宏觀層面的改善仍難掩微觀層面的困局。尤其是,對于鄉村教師的身份和角色,無論是學生還是教師本身都存在著困惑甚至是不滿。

筆者曾于2018年在湖南省某地級市的農村中小學進行調研,對3787名小學高年級學生和初中生,以及他們的班主任進行了問卷調查。調查結果發現,僅有41%的學生認為學校老師平時對自己生活和學習的幫助是“足夠”和“非常足夠”的,大多數學生都認為老師對自己的幫助“一般”、“不夠”,或是“很不夠”。統計結果還表明,學生對老師幫助的感知和評價與他們的心理健康,以及行為問題的發生之間,并無顯著的相關關系。并且,對老師持負面評價的比例在初中生中相對更高。

與此相對應的是,接近90%的老師認為自己日常工作壓力“比較大”或“非常大”;絕大多數老師在職業倦怠量表評分方面處于較高水平。在21所學校進行的座談會中,筆者不止一次見到有情緒激動的老師拍著桌子痛斥:“有些農村娃娃根本教不好”。座談會上遇到更多的情況則是,詢問老師們提升教學效果的方案和設想后的尷尬冷場。

我們不禁提出疑問:教師的“累并無助著”與學生對教師的“無感”之間,到底存在著怎樣的障礙?這些障礙又該怎樣通過政策手段去破除?在持續的研究過程中,我們在師資充足性、教師隊伍流動性和教師工作環境等方面找到了部分的答案。

首先,幾乎所有被訪的鄉村中小學校長都表示他們缺老師,區別只在于是所有科目的老師都缺,還是只缺英語、美術、音樂等科目的老師。國家在過去十數年間對于提升農村義務教育質量的決心不可謂不大,物質資源的投入不可謂不多。尤其是在執行精準扶貧戰略的過程中,教育扶貧成為駐村扶貧干部和對口幫扶地區的工作重點。但總體來說,硬件設施建設成績喜人,以教師充足性為代表的“軟件”的發展則仍道路漫漫。

以筆者今年1月份進行實地調研的云南某州市為例,即使是在與越南邊境線僅隔500米的村子里,小學的硬件設施仍可圈可點:統一標準建設的塑膠跑道、乒乓球桌、單杠雙杠、滑滑梯等體育娛樂設施一應俱全;教學樓和宿舍樓整潔堅固;滿足全校師生所需的消毒碗柜(圖1)和炊事設備;以及每個教室都配備有電子白板(圖2)和寬帶網絡。學校負責人表示,學校大部分硬件設施都是根據統一標準配備的,與省內其他農村小學并無不同。這一說法得到了同去的一位長期在云南進行鄉村教育服務的社會組織負責人的確認。

圖1:2021年1月初,云南山區某村幼兒園廚房里并排著的消毒柜。 本文圖片均為作者拍攝。

圖2:2021年1月初,云南某山區幼兒園,每個教室都配備了投影設備和白板。

但隨著參觀和交流的深入,筆者卻發現一些怪事:學校課程表上找不到英語、美術等課程;同一位老師身兼多個年級的不同課程教授任務;配有3500本優秀兒童讀物的圖書室似長久未開放,少有借閱的痕跡;一間緊鎖的教室內堆放著手風琴、木琴、鋼琴、架子鼓、吉他、二胡等樂器(圖3),問學校學生,竟無人上過音樂課,也不知道這個教室的用處。

圖3:2021年1月初,云南某山區村小,種類繁多的樂器在這里成為一種擺設。

類似情況也不同程度地存在于調研的其他村完全小學和部分鎮中心小學中。這些情況都指向了教師資源的結構性缺乏,而這一問題并非短期內靠財政投入能夠解決。

根據筆者在當地的訪談,特崗教師的月收入有6000多元,已與當地市區內每平方米均價5000元的房價相當。如此薪酬水平仍然吸引不了足夠的英語、音樂、美術等科目老師,值得深思。

一個需要警惕的現象是,村小內相關科目老師的缺乏正快速拉大農村教育內部的不公平。由于大量村小開不出英語課程,村小畢業的孩子進入初中后將在應試競爭中面臨顯著的劣勢。此外,不少村里的家長將孩子送到鎮中心小學就讀以接受更高質量的教育,這一方面加速了許多村小的萎縮和邊緣化,讓其更沒有可能招齊所有科目的老師。另一方面,具備相對完整師資的鎮中心小學也疲于應付大量流入的生源,普遍存在班級人數超標的情況,使任課老師長期處于高負荷工作狀態,逞論關心學生的素質教育和發展。為解決這些問題,不僅需要政府完善招錄計劃,補充更多相關科目的老師進入鄉村教師隊伍,還需要高校因應農村教育需求加大相關專業人才的培養力度。

其次,“唯分數論”導向下教師功利性的流動也在侵蝕著鄉村教育的初心。一方面應當看到,在一系列政策的保障下,鄉村教師隊伍的穩定性得到了前所未有的加強。2020年8月,教育部等六部委印發了《關于加強新時代鄉村教師隊伍建設的意見》,對鄉村教師的編制調整、交流輪崗、工資待遇和生活待遇等都做了明確安排。政策效果直接體現在了教師的留任率上:以云南省為例,在2006—2020年,該省共招聘特崗教師8.62萬名,占全省農村義務教育學校專任教師的29%,全省特崗教師服務期滿后正式入編入職的留任率長期保持在95%左右。但與此同時,由于受到師資相對緊張、綜合考評政策等因素的影響,農村義務教育尤其是小學階段教育功利化的趨勢愈演愈烈,集中表現為在“分數指揮棒”下教師隊伍內部的功利性流動。

筆者在云南和湖南條件較為艱苦的農村地區調研時發現,教學成績不突出的教師和非主科教師基本沒有輪崗交流的機會,常常心灰意冷;而那些班級成績優秀的教師則是各個條件較好的學校相互爭搶的“香餑餑”,通常會被鎮中心小學或靠近城區的小學收入麾下。一位鎮中心小學負責人道出其中原委:縣里每年都會對學校的考試成績進行排名,對于成績處于全縣平均水平之下的校長會予以警示。

教師的“動”與“不動”,反映了農村教育資源的內耗和內部加劇的不公平性,不利于提升農村基礎教育整體水平和促進城鄉教育均衡發展。對此,除了應在政策層面破除唯分數論,建立更為綜合性的鄉村教師評價體系之外,還應當切實完善交流輪崗激勵機制,將輪崗機會與成績脫鉤。嚴格按照國家和地方政策的規定,將到鄉村學校任職固定年限作為申報高級職稱或學校領導崗位的必要條件,同時強制安排村小、教學點新招聘的教師到縣城學校或鄉鎮中心校任教固定期限,以提升教學水平。

第三,繁雜的非教學事務正成為壓垮鄉村教師的“最后一根稻草”。筆者的研究團隊在福建農村的一個小學教學點調研時有過被拒絕的經歷。當我們拿著一疊問卷讓老師們配合填寫學生情況時,一位老師突然情緒失控,大聲質問:“怎么要填這么多?占用我們時間,你們給錢嗎?是不是填寫完了發現了問題,還要我們配合做很多其他事情?整天時間都在應付你們這些人,不用教學了!”我們在與鄉村教師進行座談時,都會問他們處理非教學事務占總工作時間的比重,大多數的回答是50%以上。

在他們看來,家訪、處理學生矛盾、與學生談心等還都屬于教學相關事務。根據訪談信息,筆者整理的鄉村教師“非教學事務”列表中包括:對接精準扶貧中結隊幫扶的貧困戶、參與愛國衛生運動、參與森林防火運動、動員村民安裝某個安全類APP、填寫兒童齲齒發病情況表格,等等。此外,參與和配合各級領導視察和座談更是家常便飯。一位村小語文老師告訴筆者,因為自己能寫會說,被臨時調離教師崗位,去任職某村村長以應付上級檢查任務。

這些現實情況表明,鄉村學校已成為鄉村治理的重要抓手,而鄉村教師則成為政策工具的一部分,甚至已經變成治理的重要參與者。一方面,鄉村教師群體有相對高的文化水平,具備理解和傳遞政策信息的能力。更重要的是,在大量青壯年勞動力外出務工的背景下,承擔了孩子教育責任的老師是鄉村場域中為數不多的能夠聚攏關注力,并發揮號召力的人。基于這兩點,就不難理解為什么如此之多、之雜的行政類事務會被攤派在鄉村老師們的身上。

需要特別指出的是,新冠疫情大大加重了老師們的事務性壓力。由于校園實施封閉式管理,許多鄉村學校教師必須在工作日中24小時與學生待在一起,教學工作之外不僅需要疏導學生的心理壓力,更要避免自己的情緒崩潰。展望未來,在鄉村振興政策的大背景下,政策需要更加關注如何著力構建完善的鄉村治理結構、培育鄉村治理的多元主體,真正做到為教師減負,讓他們回歸教書育人。

鄉村教育和農村兒童的發展,既關乎鄉村振興,也關乎城市的未來,更是國家持續進步的希望所在。破解這一難題的關鍵還在于挖掘和發揮鄉村場域中的積極力量,而為鄉村教師提供政策支持就是一條重要途徑。鄉村教育中的諸多問題都與鄉村教師有關,但政策制定者和實施者不應以問題視角看待這一群體,而應將他們視為資源、途徑和希望。

(作者楊帆系上海交通大學城市治理研究院研究員、國際與公共事務學院副教授)

------

“城市的未來”關注3500萬流動兒童和6500萬留守兒童,呼吁改變1億中國兒童身份困局。本專欄由上海聯勸公益基金會“縱橫計劃”資助,在此感謝。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司