- +1

中國考古之痛:定陵悲劇帶給我們什么教訓?

原創 嬉皮笑臉 循跡曉講 收錄于話題#大明王朝14個

|循跡曉講 · 用文化給生活另一種可能

|作者:嬉皮笑臉

|配圖/排版/校對:循跡小編

|全文約4500字 閱讀需要10分鐘

|本文首發于循跡曉講 未經授權 不得轉載

沒有接受過系統性考古學科學習的路人群體,和接受過的專業人士,兩者對于考古往往存在大量偏差認知,其中大部分都是知識性的,這毫不意外,畢竟幾年書不是白讀的,但是這不是今天這篇文章想談論的主題。

知識性的差異可以依靠多看書和文章彌補,但是今天要談的,是一個根本上的觀念認知差異。

有不少人問過一個問題:“中國這么多遺跡,為啥總是等到有施工發現了才搶救性發掘?”“秦始皇陵(此處可代入大量帝陵王陵)都說多好多好,怎么就沒開讓老百姓長長見識?”在回答這個問題之前,先容我們來回顧一段不那么光彩的往事。

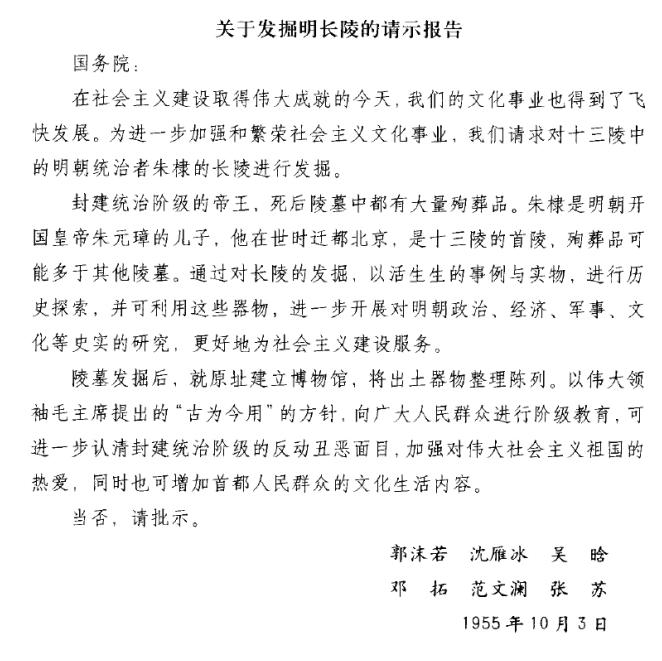

1955年10月4日,一份請示被送到了國務院,幾經轉手交到了周恩來總理手上,請示內容如下:

|圖源:岳南,楊仕《風雪定陵》

從結果來看,周總理給出了同意發掘的批復,但是這背后,有著一場當時中國考古學與歷史學之間的角力。

發起這項提案的,是署名第一位與第三位的郭沫若與吳晗,其中吳晗(時任北京市副市長)則是這項提案在政治上最大的支持者。

郭沫若之名,活在共和國的人大抵都知道如何,這里姑且不提,且說說這個不那么有名的吳晗,吳晗何許人也?

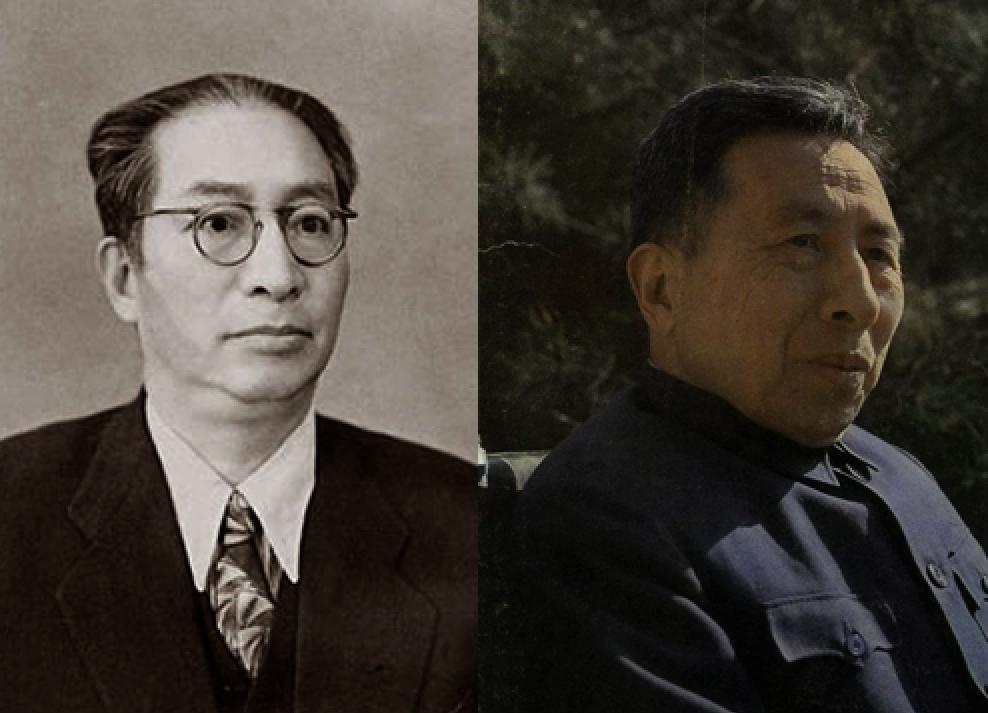

|55歲的吳晗 圖源于網絡

簡單來說,1931年吳晗入讀清華大學歷史系,是胡適開的介紹信,他1934年畢業后留校任教,也頗受胡適、顧頡剛和傅斯年等民國大家的提攜,僅這兩條,足可見其在學術上的地位。

那么,他具體修的那一部分歷史呢?答案則是——明史。

盡管吳晗嘴上說的都是“發掘將有利于學術研究”,“增加人民的文化內容”等等套路話,其作為一個明史研究者,想要一窺長陵的那份想法不難理解。

這種心態難以單純地用“自私”或者“貪欲”來形容,他有沒有真的出于學科研究的角度出發而提出這項提案?我們很難否定。但毋庸置疑,這種心態促成了他開始覬覦明皇陵,也即將導致中國現代考古學出現以來前所未有的一場考古上的災難。

|左:鄭振鐸;右:夏鼐 圖源于網絡

時任文物局局長的鄭振鐸與中科院考古所副所長的夏鼐得知這項提案后大驚失色,連忙找到吳晗讓他收回這項提案。

鄭振鐸警告吳晗,當時國家根本不具備妥善發掘這種規模陵墓的條件,文物的保存和修復都會成為巨大的問題。然而吳晗竟以近乎大躍進般的思路認為共和國已經成立五六年,也培養了一屆(真的是只有一屆)考古方向的大學生,人力物力不成問題。

無論鄭振鐸與夏鼐駁斥的說法多么有力,而吳晗的觀點多么荒唐,在吳晗的政治實權面前,這項提案還是最終落了地。

1955年的最后一天,針對長陵的初步田野調查開始。然而一番勘察之后,沒能找到長陵的墓道口。

|由于趙其昌第一個進入地宮,也被稱作“定陵挖掘第一人”。趙其昌晚年說:“定陵當時我是贊成挖的,但就是因為我經歷的一切,現在我哪一個帝王陵都不贊成挖!” 圖源于網絡

于是乎,在時任發掘隊長的趙其昌建議下,發掘隊伍決定先找一個規模小一些的皇陵作為“試掘”。一番折騰之后,發掘隊敲定了定陵,也就是明神宗朱翊鈞(年號萬歷)與孝端顯皇后、孝靖太后的合葬墓。

之后的勘探與發掘過程也經歷了無數的波折,其中甚至為了加快發掘進度,專門修了一條通向定陵的柏油馬路,采用機械化出土的方式取代緩慢但細致的人力出土。

|考古隊員找到定陵入口 圖源于網絡

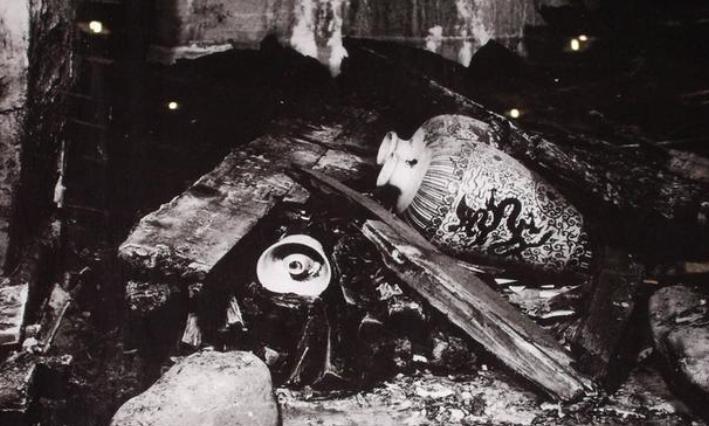

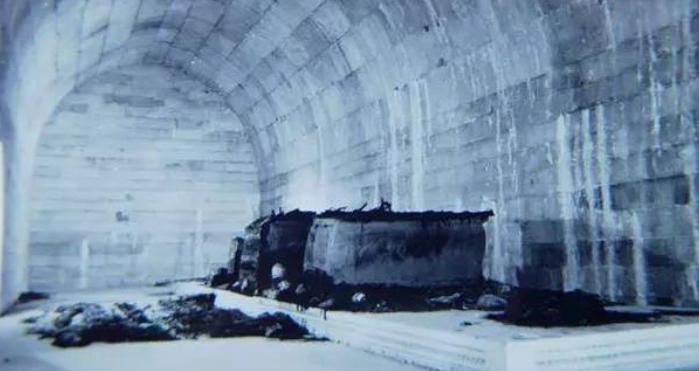

1957年的9月21日,定陵的玄宮正門被發掘隊打開,定陵內的棺槨與豐厚的陪葬品第一次展示在塵世前。至少截止到此,盡管有波折有爭執,但至少還是算一場嚴肅的考古發掘,而后面發生的事,引用《風雪定陵》中的一句話,“由此,中國考古史揭開了悲愴而慘淡的一頁”。

悲劇的開端始于如何保護定陵中的無數文物,其中最為棘手的便是木俑。按照歐美的標準,如果想要讓木俑以完好的狀態保存下來,最合適的方法是在超低溫(零下200°C)下冷凍脫水后密封保存。

|白萬玉被任命為現場指揮 圖源于網絡

而當時的共和國根本沒有這種技術來保存,考古隊中負責保護文物的白萬玉老先生只好用原始的土辦法,在鍋中融化白蠟,試圖將木俑上裹一層臘來防止氧化和變形。這種土法當然不足以完好保存木俑,大量的木俑在上蠟后變形變色,表情都扭曲了起來。

|定陵中的陪葬木俑 圖源于網絡

熟悉歷史的人應該知道,1957年,就在定陵發掘進度推進之時,發掘隊的領導權也被新成立的定陵博物館籌備組接管,而新領導竟然要求發掘隊立即停止清理工作,退出玄宮以進行政治反省,雖然作為發掘主持者的夏鼐多次向發掘委員會請求收回命令,然而失去了領導權的委員會已經是自身難保。

盡管發掘隊從主持者夏鼐到一般的技工,都在加班加點試圖在風暴來臨之前完成工作,然而,無情的政治風暴還是席卷了定陵那昏暗的玄宮。

8月22日,發掘隊被拉到一間屋子里,新的領導大肆批評領隊趙其昌“以各種借口逃避政治學習,沒有召開生活檢討會,沒有匯報思想,沒有批評和自我批評”。接下來,就是鋪天蓋地的檢討會,思想匯報會,還有自我批評等等毫無意義的政治活動。

|漢白玉棺床一側的陪葬品,木質的支架已經腐朽,各種文物散落一地。圖源于網絡

而在發掘隊員們深陷政治漩渦中時,他們錯過了保存出土文物的黃金時間,定陵中出土的絲織品全部出現了霉變和腐爛,原本剛出土時光鮮亮麗的綾羅綢緞,幾天后都變得如同爛樹皮般腐朽。

夏鼐無奈地帶著這些腐爛的絲織品殘片回京,試圖阻止這場荒唐的風波。值得慶幸的是,這些已經化為塵土的絲織品殘片,確實引起了上層的注意,也為發掘隊換回了一段補救文物的時間,在停滯將近半年后得以重新開始清理工作。或許對發掘隊員來說,這雖然算不上振奮人心,但好歹是有個交代。

而從現在的角度看,這一段時間是如此的悲哀而又無力,因為在幾年以后,一場更為瘋狂的浪潮將會徹底摧毀他們晝夜工作的成果。

|考古人員正在萬歷皇帝棺內提取文物 圖源于網絡

1958年9月,定陵里的陪葬品被運出地宮,向公眾展出,郭沫若、吳晗、鄭振鐸和夏鼐等之前在是否發掘問題上爭論不休的幾人都來參加剪彩儀式。郭沫若與吳晗看著這些從定陵中運出的珠寶,完全沉浸在一股勝利般的喜悅與激動中。

然而就在同一天,發掘隊長趙其昌則收到了一條難以接受的消息:他即將被下放到良鄉勞動改造。理由無比的荒唐:有人說趙在定陵地宮中放毒氣,行使特權。

趙其昌百思不得其解,冷靜思考之后才回想起來,在清理萬歷皇帝棺木時,噴灑了福爾馬林與酒精的混合液,恰逢某領導攜妻子孩子來參觀,領導的家眷被刺激的味道嗆得七葷八素,只得掃興而歸。

任那時的趙領隊想破腦袋也想不到,這么一件都算不上什么的事,會給他引來如此災禍。

|萬歷皇帝的龍袍殘片 圖源于網絡

定陵發掘后續的文保工作,也是一路磕磕絆絆,后續出土的絲織品,有人建議進行托裱處理,也就是在絲織品背后襯一張紙裱起來。這種處理方式本身并沒有什么問題,但是問題在于整個處理過程竟無一名專業人士指導。

在托裱工作完畢之后,專精中國古代服飾研究的沈從文先生特地前來觀看匹料,想做一些研究,看完一趟,沈先生留下了一個令后人哭笑不得的問題:“怎么有的裝裱成品顯露的是織品反面?”

外行指導內行的鬧劇,遠不至于此。

1959年9月30日,定陵博物館辦公室主任發下一條指示,認為復制的棺槨已經做好,原來的棺槨就沒有用了,要把這些有礙觀瞻的棺木清理出去好迎接領導檢查。

領頭的民工王啟發信守白萬玉老人的叮囑,“發掘的東西,哪怕是一根針、一塊瓦都是無價之寶,千萬不能糟蹋了。”,據理力爭,試圖保下萬歷皇帝的棺槨,然而主任直接找來了警衛連,把整個棺木丟到了寶城外的山溝里。

|定陵地宮中萬歷皇帝和兩位皇后的棺槨 圖源于網絡

一周后夏鼐先生聽聞此事,立刻讓博物館找回棺木妥善保存,然而山谷中早已不見棺槨的影子,怕是早已給哪個上山的農民劈了去做床板或柜子了罷。

前面所提的各種操作,隨便提出一件放到現在都足以引來鋪天蓋地的痛罵,但是跟后面的這些動亂比起來,前面的這些鬧劇就如同小打小鬧一般。

1966年,史無前例的浩劫拉開了序幕,被熱血沖昏頭腦的年輕人浩浩蕩蕩地沖向定陵。

保護地宮的大門,被這群年輕人用木樁生生地撞開,地宮里的一切都以“砸爛舊社會”的名義肆意破壞,雕塑被打得面目全非,中殿寶座前的萬年燈被一把火燒毀,之前試圖保下萬歷棺槨的王啟發再一次站了出來,然而這一次,瘋狂的浪潮直接吞沒了他,混亂之中,他被人拽著一頭撞到了墻石上,漸漸停止了呼吸。

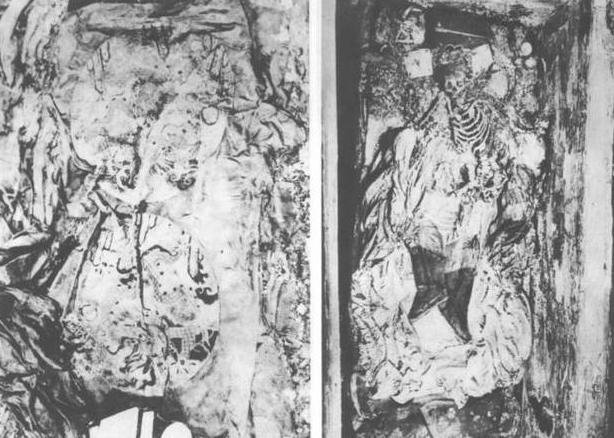

|萬歷皇帝的骸骨 圖源于網絡

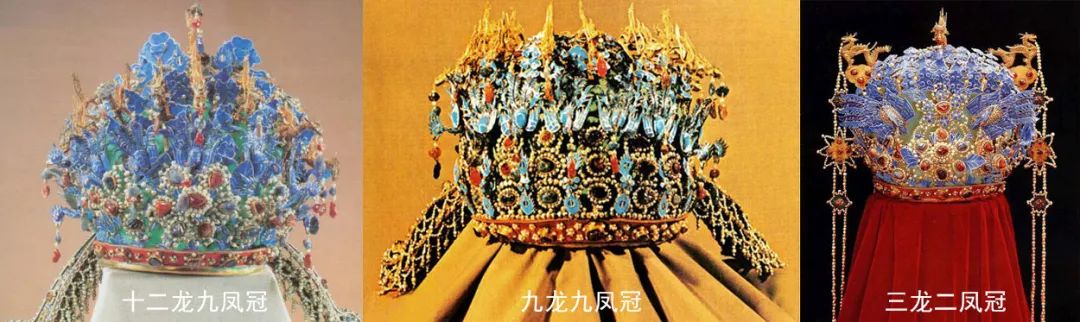

在地宮被暴力摧殘得面目全非后,暴力浪潮吞噬了定陵的各處,石碑被潑上了油漆,倉庫里的文物被暴力地砸毀燒毀,就連萬歷與皇后還有太后三人的尸骨,都被年輕人丟了出來,用石塊一通亂砸之后一把火燒成了灰,所幸當時的倉庫管理員李亞娟趁著混亂,拼死保下了包括萬歷皇帝的翼善冠與皇后的鳳冠在內的一部分文物以及一些珍貴的資料。

1990年,定陵發掘報告在幾輩人的努力下得以面世,也是多虧了有這一批幸存的資料。

浩劫之中,還有一段插曲,1971年8月27日深夜,藍蘋以“天氣太悶,睡不著”為理由強行進入定陵園區內,并要求博物館館長找個房間供她休息一晚。然而,如此隨性的理由,藍蘋卻帶了從被褥到床、蚊帳,乃至于簡易廁所等一卡車東西,也不知到底是一時興起還是另有其意。

|定陵出土的鳳冠 圖源于網絡

歇息一晚后,藍蘋開始以極為高傲的態度逛起定陵博物館來,看到僅存的鳳冠,說了一句極為荒唐的話,“這個嗎,還不錯,能拿出來戴一下嗎?”館長哪敢不答應,只好乖乖打開展示柜奉上皇后的鳳冠,藍蘋試了一試,撇下兩句話,“太沉了,戴一天準叫它壓死。看來這皇后也是不容易當的。”便摘了下來。

定陵這場浩劫的最后,還不得不提到發掘定陵的主推者之一,吳晗。

1968年3月,吳晗因《海瑞罷官》事件被捕入獄,在這之前,他曾與一同被下放的夏鼐先生見過一面,悲傷地承認,“作銘(夏鼐先生的字),在定陵發掘這件事上,到現在我才明白,當初我們的論爭,你和老鄭(指鄭振鐸)是對的。你比我看的更遠……”然而,一切都已被暴力的旋渦吞噬,無法挽回了。

最后,吳晗與妻子還有女兒都在浩劫中慘死。

定陵之痛,僅一篇文章區區數千字難以言表,更何況,我們只是單純的指責謾罵,改變不了任何事物。定陵中不少珍貴的文物已經因當年的無知與野蠻而永遠化為了虛無,但我們至少應該從中學到些什么。

六十多年前,當吳晗和郭沫若等人推動定陵發掘時,他們頂著“求知”的大義作為自己的擋箭牌,覺得如果是求知,其行為便是科學的,便是可以理解的。然而恰恰相反,他們僅僅是為了滿足自己的求知欲,卻主觀地推動了一場不可避免的悲劇,他們所作所為與出于貪欲而行動的盜墓者從根源上沒有區別,都是在被欲望裹挾的產物,只不過一個是求知欲一個是貪欲,僅此而已。

那么,我們應該怎么對待古跡?

筆者在國內上考古課程的時候,老師強調過數次,考古學的發掘也是破壞,我們的行為是不可逆的,所以我們必須要盡可能細致地記錄下所有我們能記錄的數據,才對得起我們的發掘。而在英國上課時,國外的考古學家對于發掘的態度更為保守,他們甚至認為,如果可能,發掘是不需要的。

筆者也親眼所見,在一處遺址上,考古人員憑借高科技的地質勘探設備得到了一個區域內地下遺址的分布情況,盡管細致程度相比于發掘成果相去甚遠,但是對于遺址的破壞被壓縮到了最低。

每當我們到一處未發掘的皇陵前,我們或多或少都會想一探究竟里面究竟如何,會這么想無可厚非,但我們也需要謹記,比起滿足我們自己的求知欲,我們更應該為古跡負責,不僅是為過去負責,更是為了未來,為了有朝一日,人類能從古跡中了解更多,獲取更多。

以求知的大義去粉飾我們內心的欲望,不過是一葉障目而已。

(END)

原標題:《中國考古之痛:定陵悲劇帶給我們什么教訓?| 循跡曉講》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司