- +1

讀圖︱觀塔:115年前在中國探尋寶塔的德國建筑師

【編者按】恩斯特·伯施曼(Ernst Boerschmann,1873-1949),德國皇家柏林工業(yè)高等學院(柏林工業(yè)大學前身)教授,第一位全面考察和記錄中國古代建筑的德國建筑師。1906-1909年間,他在德意志帝國皇家基金會的支持下,走訪中國14省,全方位考察中國皇家建筑以及寺廟、祠堂、民居等,他繪制并存世的有8000余張草圖、2000多張拓片和超過1000頁的測繪紀錄。1932年,伯施曼受邀成為中國營造學社的通訊研究員,出版過若干論述中國傳統(tǒng)建筑的專著。

寶塔是純粹的佛教建筑,體現了佛教教義,以“塔”這一形式擴大了佛教的影響范圍,因此,寶塔可以比擬為佛教界的“燈塔”。而寶塔融入其所在的自然和人文環(huán)境,也構筑了眾多令人神往的景觀。我國境內的古老寶塔,在近百年的變遷中已多有毀圮、消失,幸而伯施曼百余年前的鏡頭,保留下它們當初的姿容。

本圖文集摘選自根據伯施曼著作《中國寶塔》編譯的《西洋鏡:中國寶塔》(廣東人民出版社,2021年3月),澎湃新聞經授權發(fā)布。

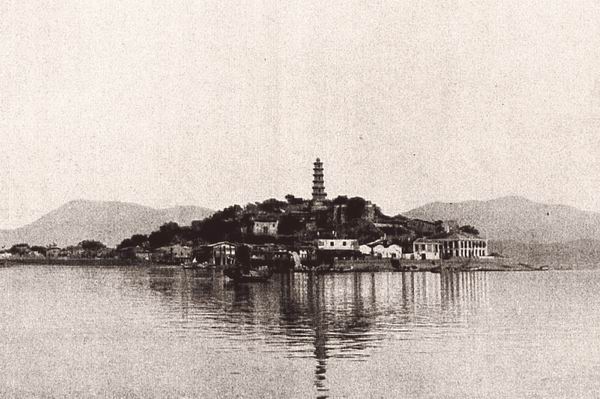

福建福州府南部馬尾島上的一座寶塔,位于閩江中。施特措達拍攝

浙江寧波府一座寺廟花園中的方形寶塔。伯施曼拍攝

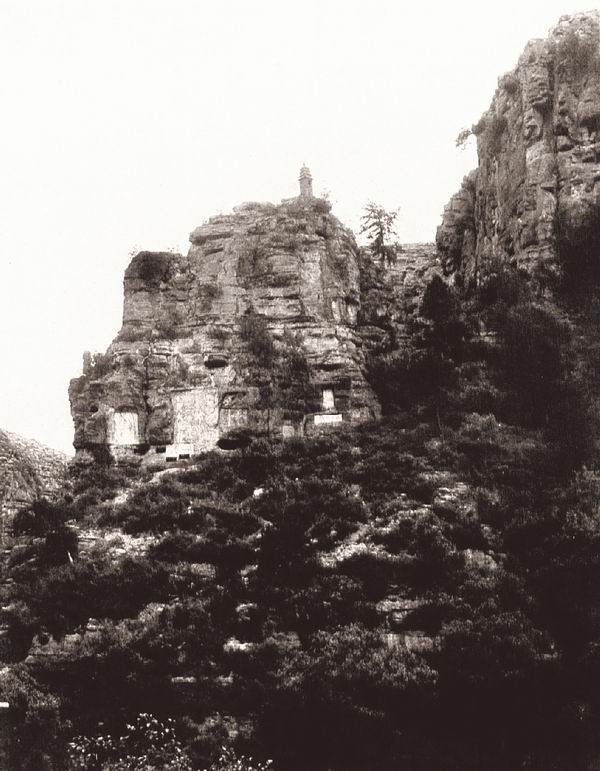

山東濟南府的龍洞山谷。峰頂上有一座天寧式寶塔。伯施曼拍攝

中國寶塔眾多,按照其“主要形式”可分為很多種類。寶塔最初的形式可能是來自那些帶有階梯式結構、袖長的錐形建筑,稱之為級塔。

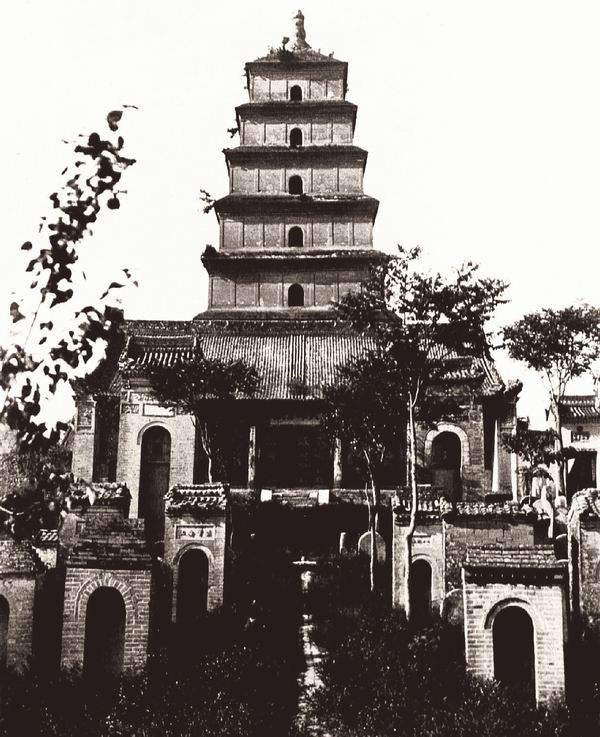

西安府大雁塔的主軸線,其碑文位于磚龕中。伯施曼拍攝

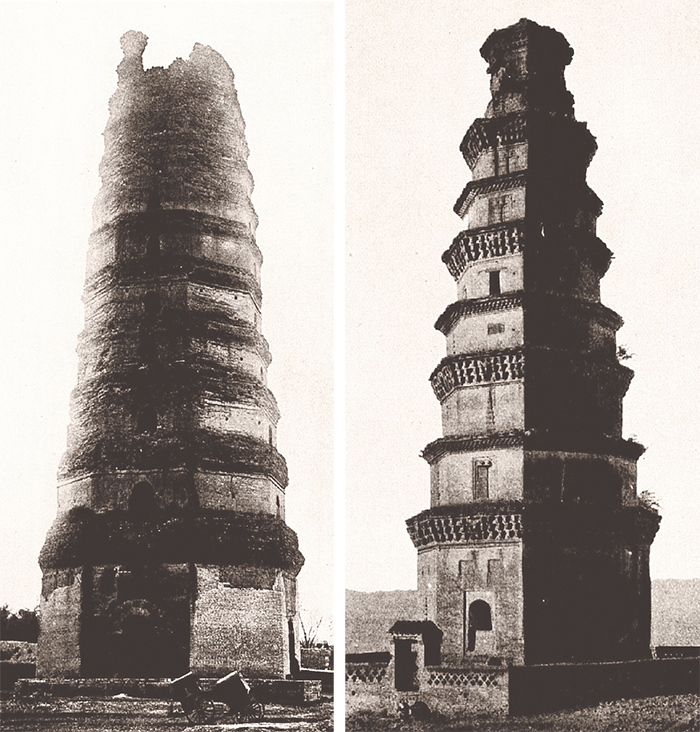

河南鄭州的八角塔。共十三層,高79米,建于公元713—742年。(左); 河南常樂寺的八角塔。共九層,高約40米,約建于唐朝后期。(右)見于《中國佛教史跡》

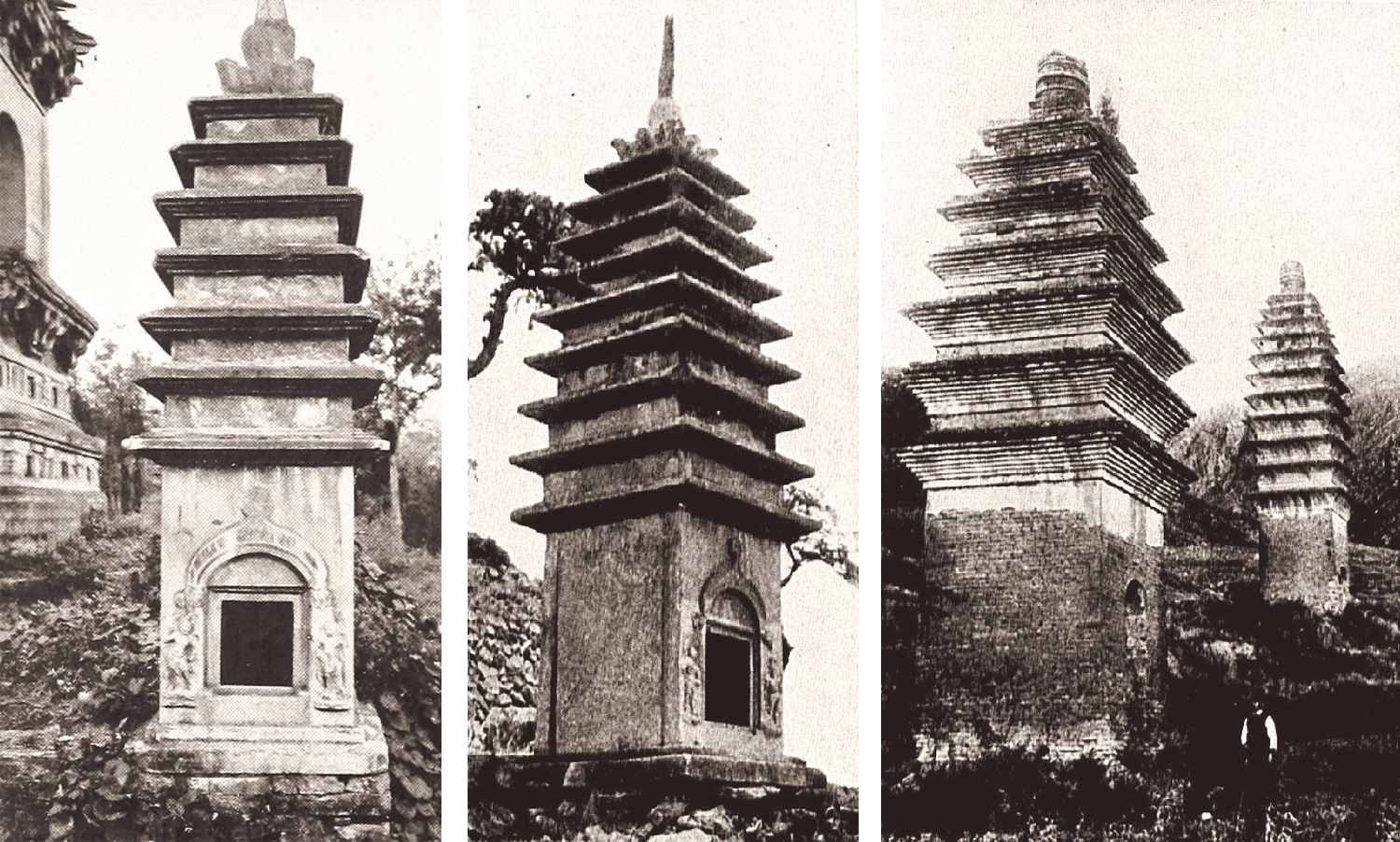

天寧方塔

云居寺被他東南方的小型石塔,高約4米,建于公元712年。喜仁龍拍攝(左); 小西天的南臺塔,高約4.5米,建于公元740年。見于《中國佛教史跡》(中); 河南嵩山永泰寺的兩座舍利磚塔,均為疊層塔,一座有六疊層,高16米;另一座有十疊層,高30米,建于公元602年。見于《中國佛教史跡》(右)

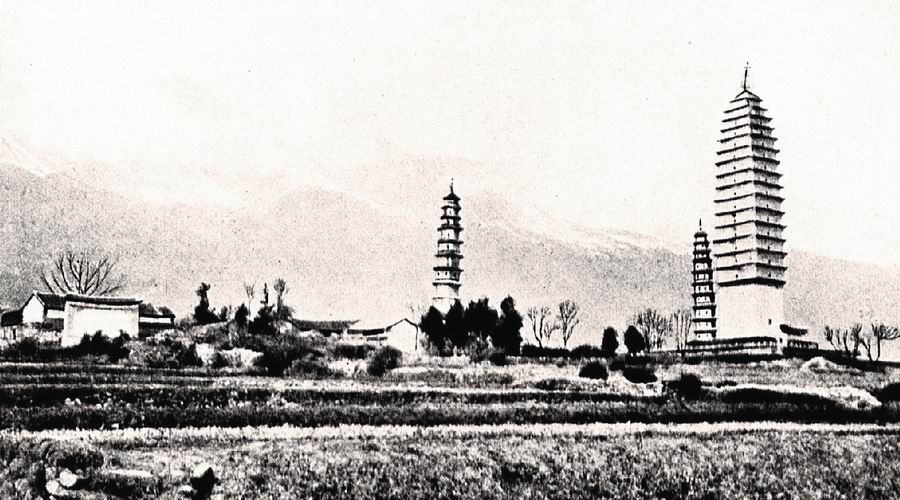

云南大理府三塔寺中的三座寶塔。最高的方塔有十五層,高99米,建于公元627—650年。另外兩座寶塔為八角九層,高45米,建于公元860—874年,毀于1925年。蓋洛拍攝。

疊層塔

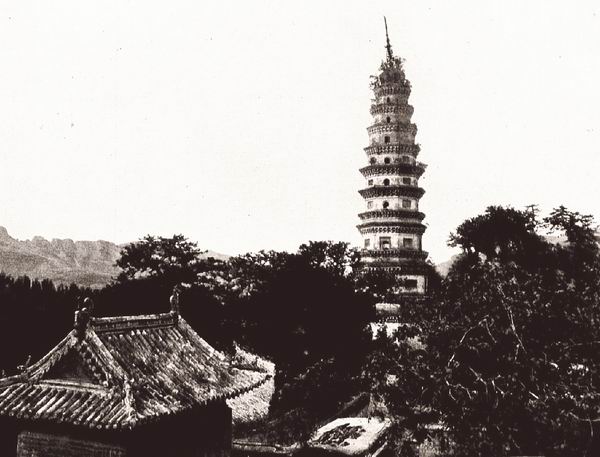

山東靈巖寺及寺內的辟支塔。伯施曼拍攝

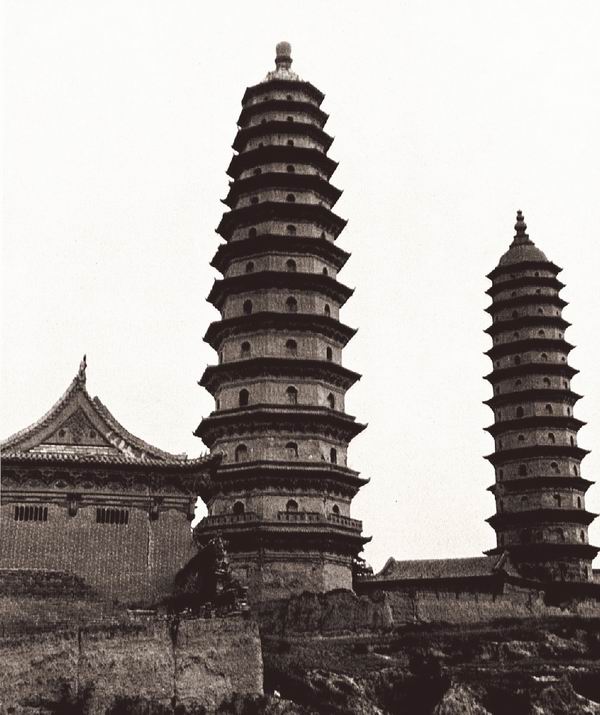

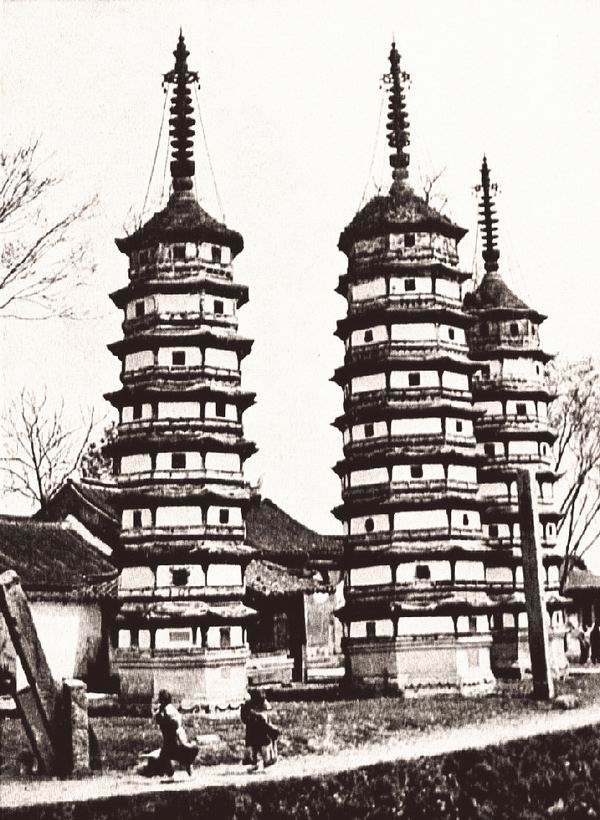

山西太原府永祚寺的雙塔。兩座疊層塔高54米,塔院的軸線為東南—西北走向。建于1611年,傾斜的塔心建造時間可能更晚些。左側是永樂寺的宏偉大殿。伯施曼拍攝。

層塔

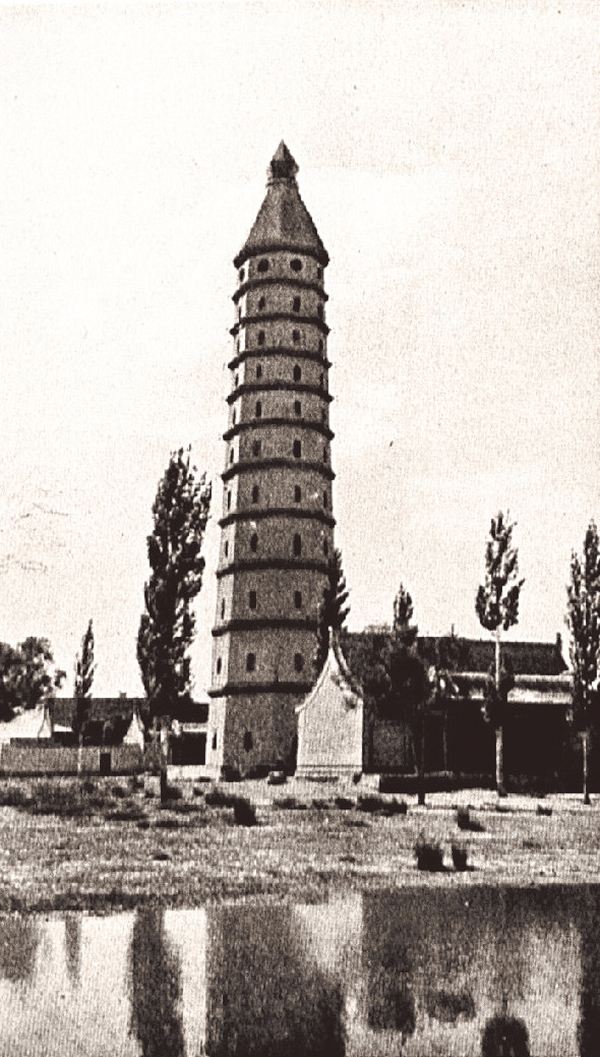

甘肅寧夏府的西塔。塔身共十一層,高40米,初步推測建于明代。蓋洛拍攝。

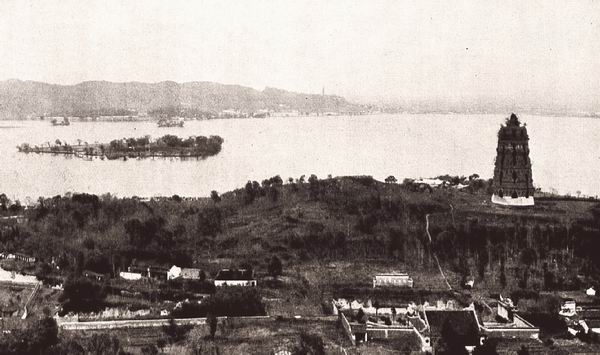

遠眺西湖北岸

從東側眺望雷峰山上的雷峰塔。伯施曼拍攝

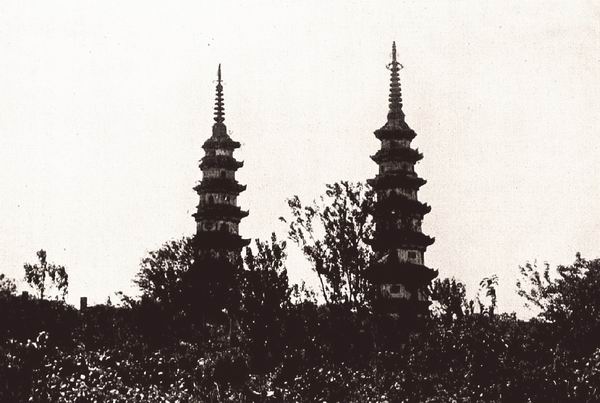

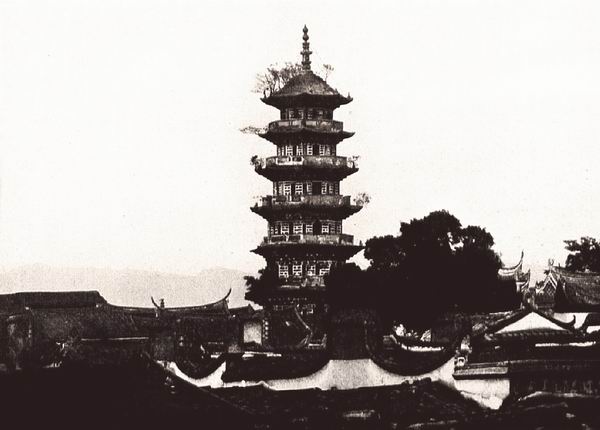

蘇州城東部的雙塔。伯施曼拍攝

外廊層塔

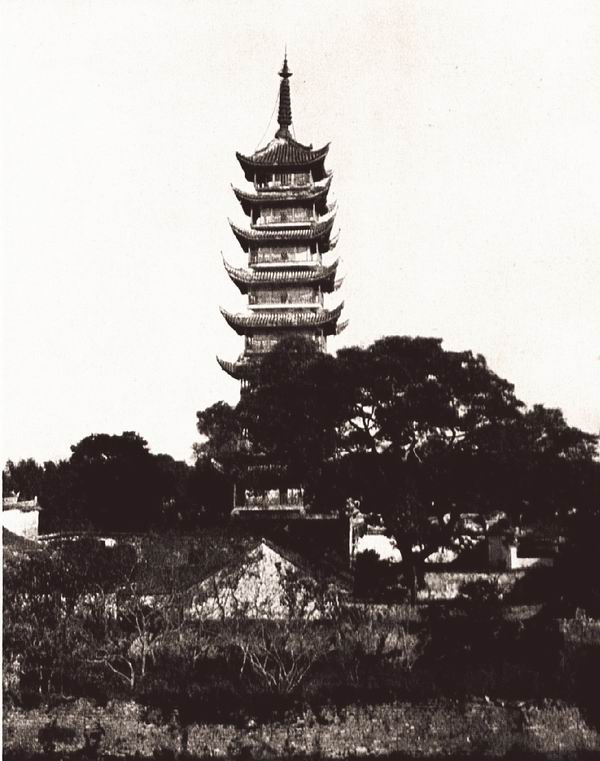

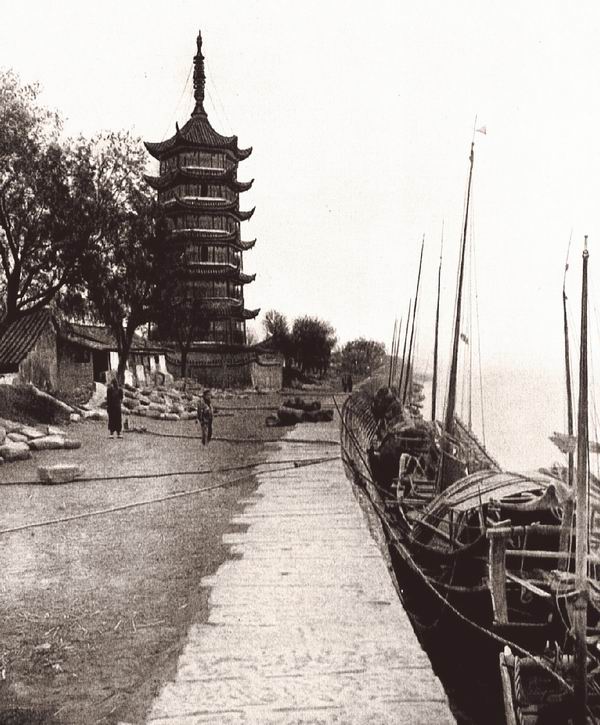

江蘇松江府的寶塔。林普利西特博士拍攝

海寧州的占鰲塔。位于浙江杭州灣的北岸,錢塘江入海口處,這里大潮洶涌。寶塔六面七層,高約40米。修建或修繕于1732年。伯施曼拍攝。

琉璃塔

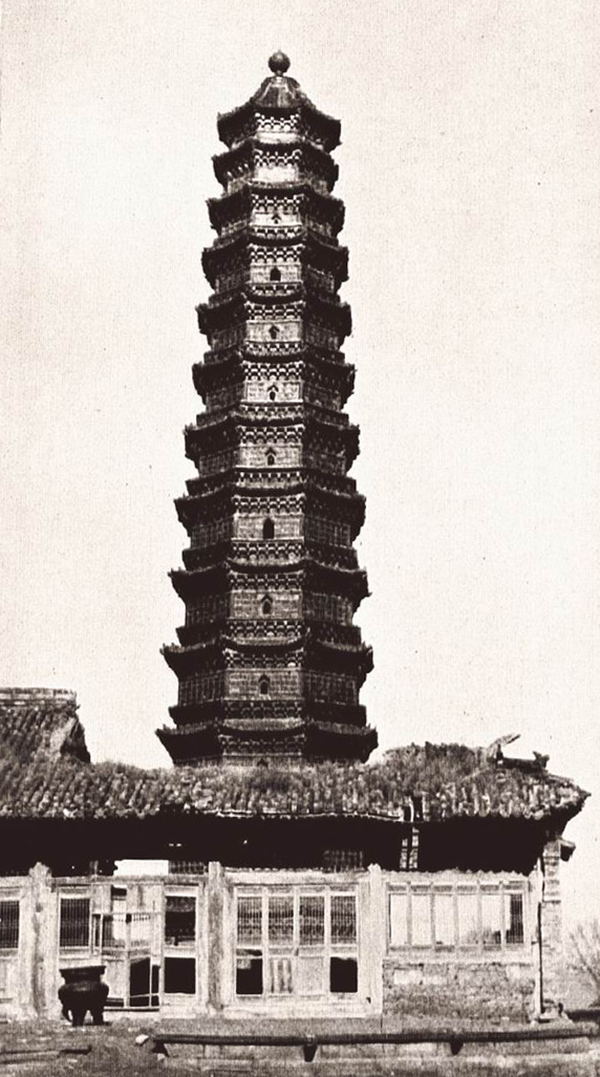

開封府的鐵塔。共十三層,高50米,建于公元963—967年。寺廟遺跡現已消失無蹤。巴爾澤拍攝于1911年。

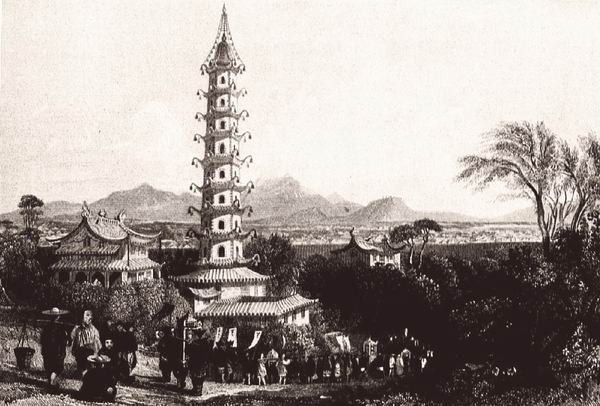

南京報恩寺的瓷塔。向東北方眺望,可見城東的山巒。阿羅姆繪于1842年左右。

石塔

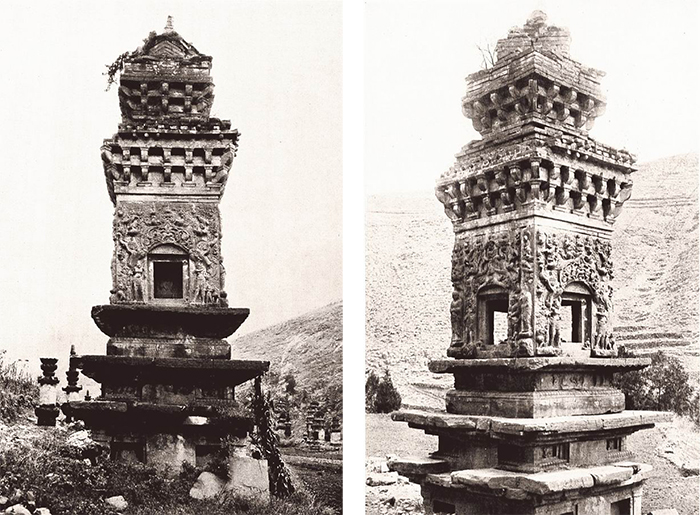

山東神通寺的朗公塔。磚石材質,平面為方形,高13米,約建于公元900年左右,上方磚制結構建成時間可能更晚。喜仁龍拍攝 (左); 朗公塔細節(jié)(右)

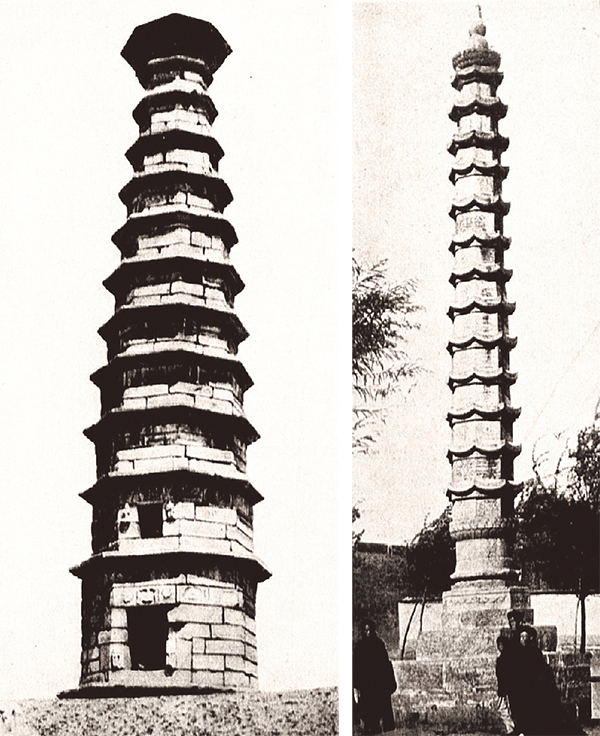

直隸舒河村的八邊形石塔。共十一層,高25米,建于1200年左右。喜仁龍拍攝 (左);山東濟寧州的石塔。共十四層,高10米,建于1442年。見于《中國佛教史跡》(右)

福州府烏石山腳下的黑塔。共七層,高34米,建于公元936年。伯施曼拍攝

群塔

浙江嘉興府運河旁的三座寶塔。中間的寶塔有九層,兩側的寶塔為八層。寶塔的高度分別為22米、22米和24米。法比希拍攝。

浙江寧波府天童寺內的七座佛塔。最早建造于1134年,重建于1637年。伯施曼拍攝

浙江天臺山國清寺內的七座佛塔。見于《中國佛教史跡》

鐵銅塔

山西五臺山顯通寺內的五座青銅塔,圖中是其中的三座寶塔、圍墻、香爐,建于1600年左右。伯施曼拍攝

墓塔

河南嵩山少林寺的甕式磚佛塔,建于1561年。(左); 河南嵩山少林寺的甕式磚佛塔,建于1565年。(右)澤村拍攝

香塔

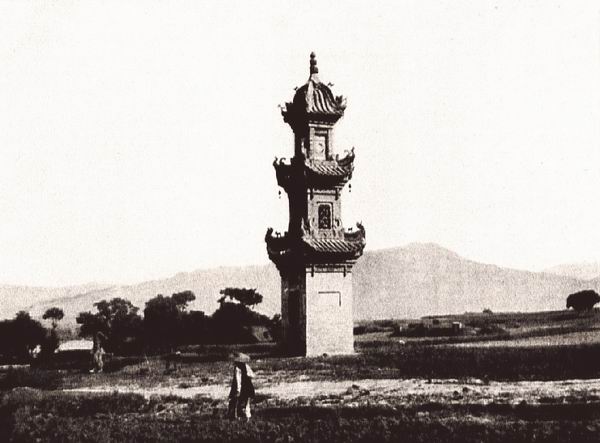

陜西勉縣的鎮(zhèn)江樓。位于漢江沿岸的平原上,平面為正方形,高約14米。伯施曼拍攝。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司