- +1

構建首個體外人囊胚模型!人類胚胎早期發育“黑盒”打開了?

生命科學發展至今,人類胚胎的早期發育過程仍然是一個“黑盒”——我們對其知之甚少。然而,在嚴格的生物倫理等限制面前,如何解密這個生命之初的“黑盒”,讓科學家們束手無策。

北京時間3月18日凌晨,國際頂級學術期刊《自然》(Nature)在線發表了兩篇論文,描述了兩種在實驗室條件下生成的人囊胚樣結構。

美國密歇根大學安娜堡分校傅建平等人在《自然》同期刊發的觀點文章中點評:“這是第一個完整的人類胚胎模型,含有與胎兒及其支持組織的所有初始細胞譜系相關的細胞類型。”他們認為,利用體外培養的細胞構建哺乳動物胚胎模型技術為探索生命奧秘帶來了令人興奮的機遇。

兩篇論文分別題為“Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells” 、“Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids”。

第一項研究由美國得克薩斯大學西南醫學中心和中國的五邑大學、昆明醫科大學等團隊的研究人員聯合完成,通訊作者為得克薩斯大學西南醫學中心助理教授Gary C. Hon和吳軍。

第二項研究由澳大利亞莫納什大學、杜克-新加坡國立大學醫學院、美國加州大學洛杉磯分校等團隊的研究人員聯合完成,通訊作者為莫納什大學解剖與發育生物學系教授Jose M. Polo。

吳軍在接受澎湃新聞(www.thepaer.cn)記者專訪時表示,“目前我們對于胚胎發育的了解,大多是還是來自于對各種模式生物的研究,比如小鼠等。這主要是因為兩點:一、使用胚胎進行研究,涉及很多倫理問題。二、能夠用于研究的人類胚胎主要來自于采取人工授精治療后的夫婦,將多余的胚胎捐贈用于研究。”

然而,這些稀有的胚胎數量,遠遠達不到進行深入研究的需求。吳軍認為,“如果能夠在體外獲得一種類似于人類胚胎的結構,這將同時解決上述的兩個問題,使科學家們更加廣泛深入的研究人類早期胚胎發育變為可能。”

傅建平等人在觀點文章中寫道:如果我們要改進輔助生殖技術、防止懷孕失敗和出生缺陷,對早期人類發育的正確理解是至關重要的。然而,研究早期發育是一個挑戰——幾乎沒有人類胚胎可用,而且研究受到相當大的倫理和法律限制。他們認為上述兩項研究在這一領域取得了重大進展。

不過值得注意的是,上述兩個研究團隊均強調,他們在體外構建的模型“不應該被認為等同于人類囊胚”。吳軍對澎湃新聞記者表示,“我們必須強調一點,我們研究的并不是真正的胚胎。”他總結道,從生物學角度,這個結構的本質并不是胚胎,只是一個可以經歷胚胎早期發育過程的胚胎干細胞的集合體。

人類早期胚胎發育理解受限

包括人類在內的哺乳動物胚胎的發生始于一個全能受精卵,逐漸發育成桑葚胚,然后形成囊胚。囊胚的外胚層(EPI)細胞將發育為胚體和羊膜,而滋養外胚層(TE)細胞和原始內胚層(PE)細胞則最終分別發育為胎盤和卵黃囊。

Polo等人在論文中提到,科學家在體外培養時,可以用外胚層細胞生成人類胚胎干細胞(hES)。另外,也可以通過轉錄因子介導將成體細胞重編程成人類誘導多能干細胞(hiPS)細胞。這些多能細胞可以分化成身體的所有細胞類型,并已被用于開發體外模型,以研究早期人類發育。

然而,這些簡單的干細胞模型雖然對人類多能性的遺傳和表觀遺傳學提供了前所未有的見解,但它們對發生在囊胚和著床前后的人類胚胎發育過程中復雜的時空分子變化提供的信息有限。

Polo等人提到,目前,研究這一問題的唯一方法是將體外受精后捐贈囊胚的研究信息結合起來。但出于研究目的而使用人類囊胚還存在著很多的倫理、政策和技術限制,“這些限制共同限制了我們對早期人類胚胎發育的理解。”

值得一提的是,此前,已有其他實驗室生成了名為“Blastoids”(胚狀體)的小鼠囊胚樣結構。這種結構可使用兩種不同的方法獲得:通過組裝預先建立的干細胞系,或通過分化潛能擴展多能干細胞(EPS)為囊胚樣結構。Polo等人提到,盡管小鼠胚狀體沒有完全的發育潛力,但它們可以在體外模擬小鼠早期發育的幾個方面。

吳軍對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者表示,早期小鼠人造囊胚的構建是直接將上胚層細胞以及滋養層細胞放在一起共培養,通過特殊的培養條件,使其構建成囊胚結構。“但是在人類細胞中,科學家們經過不斷嘗試,以三種細胞為來源去構建人類囊胚并不能成功。”

吳軍進一步解釋,“原因在于,人類胚胎干細胞與小鼠還是有很大差別,在小鼠中,細胞類型比較穩定,但是人類的胚胎干細胞是處于一個不穩定階段,其細胞類型可以互相轉化。”

傅建平等人在觀點文中提到,到目前為止,從人類細胞中生成類似的囊胚還沒有實現。先前的人類早期發育模型使用的發育上類似于植入后、原腸胚形成前的外胚層細胞的人類干細胞。“盡管它們可以重現植入后人類發育的某些階段,但它們缺乏與滋養外胚層、內胚細胞或兩者都相關的細胞譜系。”

人囊胚模型構建

《自然》發表的這兩項最新的研究則首次在體外構建了人類囊胚模型。傅建平等人評價道,這些技術突破的關鍵有兩個方面:首先,使用了人類囊胚中具有代表性譜系的細胞;第二,優化了培養方式。

吳軍對澎湃新聞記者表示,人囊胚樣結構主要包括三種細胞類型,上胚層細胞、原始內胚層細胞、以及滋養層細胞。如何讓這三種類型的細胞,在構建過程中,正確出現在其固定的位置上,是一個難點。

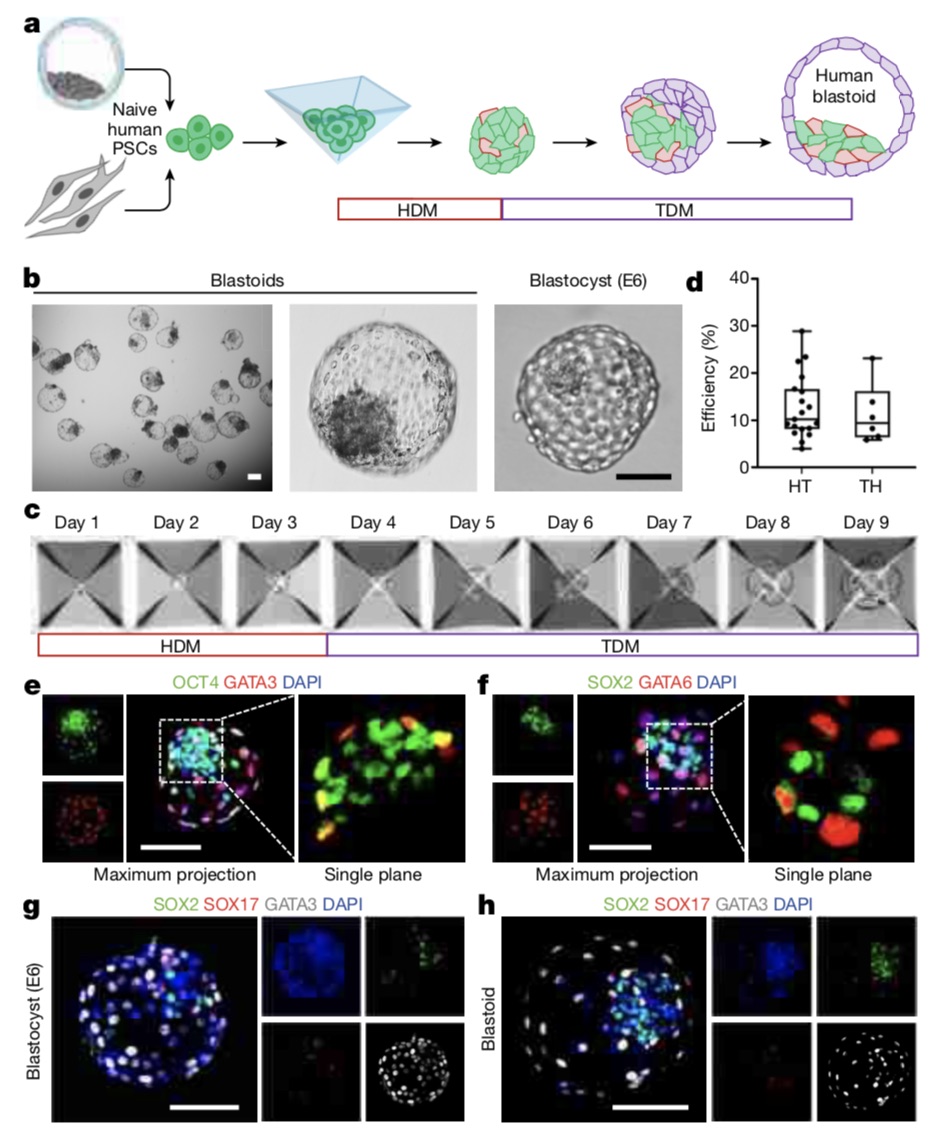

他們提出一個新方案,是否可以以一種細胞類型為起始點,通過讓其自我分化與組裝,從而構建出具備三種細胞類型的囊胚?

經過測試,吳軍等人獲得了成功。他們最終采用人初始多能性胚胎干細胞,在一個動態過程中向原始內胚層細胞和滋養層細胞兩種細胞進行分化。“而且這個過程其實也更接近胚胎發生過程,是由均質化的細胞、一步步發育成囊胚,而不是由不同細胞去構建。”

吳軍表示,這個過程本身就模擬了胚胎早期發育的過程,對于研究人類早期胚胎發育更加具有指導意義。

吳軍等人構建人囊胚樣結構。

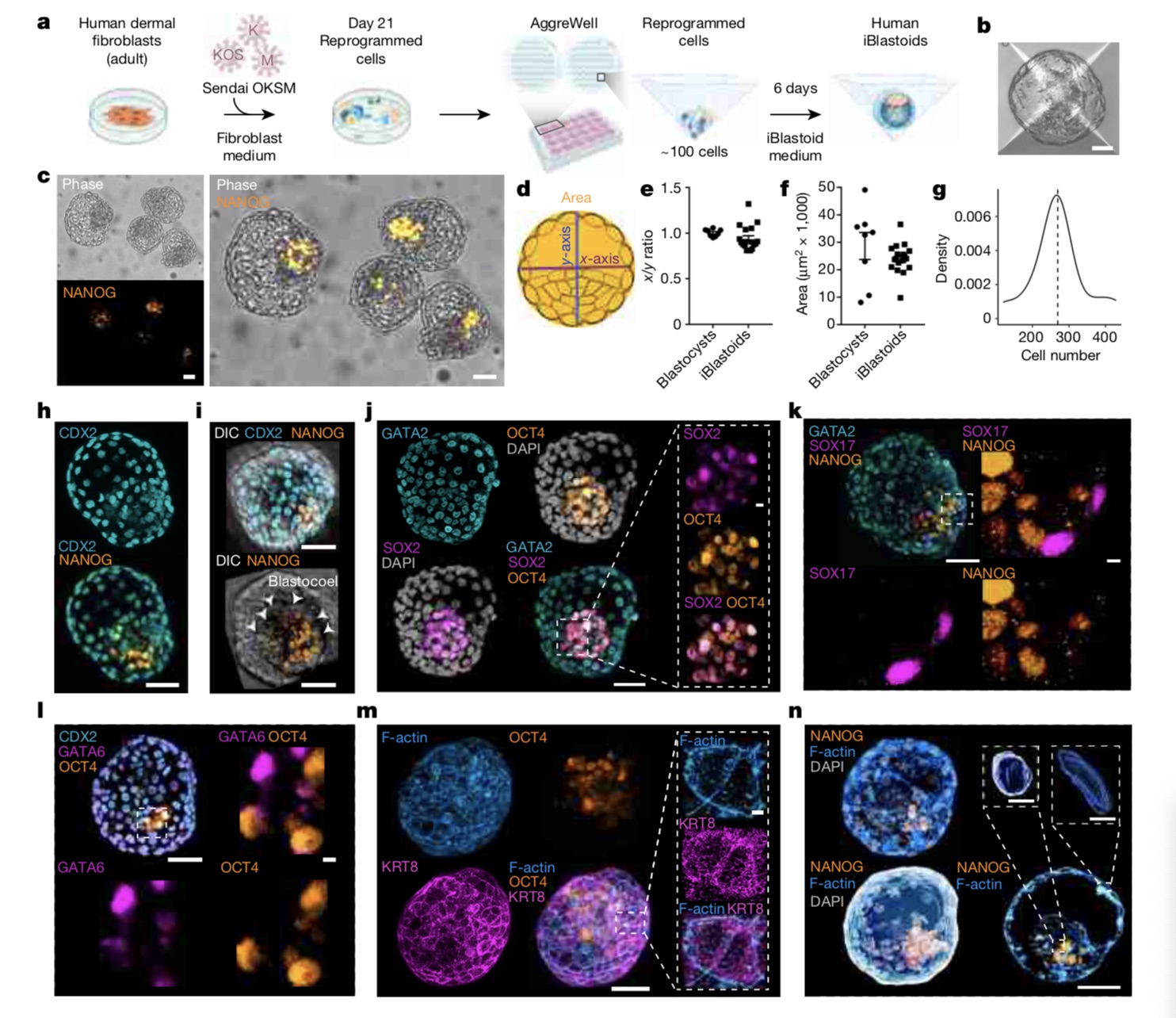

對比之下,Polo率領的團隊對成纖維細胞進行了重編程,形成了一個混合細胞群,其中包含的細胞基因表達譜類似于外胚層細胞、滋養外胚層細胞和內胚層細胞。

Polo等人在論文中提到,在研究人類重編程中間體時,他們意外地發現這些中間體在聚集時,可以形成空泡細胞結構。為了確定這些結構的真實性質,他們進行了一系列的分子和功能分析。“這些分析表明,該結構是囊胚樣結構,可以模擬囊胚生物學的幾個方面。”

由于這些結構是由成纖維細胞重編程獲得,Polo等人將它們命名為“iBlastoids”(誘導胚狀體)。

Polo等人構建誘導胚狀體。

兩組研究團隊都發現,人囊胚結構在培養6-8天后形成,其形成效率達20%,這與此前小鼠囊胚構建的效率相當。人囊胚的大小和形狀與自然囊胚相似,細胞總數也相似。

囊胚的詳細特征(包括全基因組表達分析和與人類胚胎數據的比較)也表明,它們的細胞譜系與植入前的人類囊胚具有分子相似性。外胚層、滋養外胚層和內胚層相關譜系的空間組織與著床前的人類胚胎一致。

研究團隊還證明,獲得人囊胚樣結構或誘導胚狀體具有囊胚譜系的關鍵特性——分離出來的細胞可用于產生各種類型的干細胞。吳軍等人的研究表明,如果將這些干細胞移植到小鼠囊胚中,它們在小鼠胚胎中產生的細胞能夠與相應的小鼠譜系整合。

接下來,研究團隊還利用一種已建立的模擬在培養皿中植入子宮的實驗分析了囊胚的進一步發展。當人囊胚樣結構在實驗中培養4到5天時,部分會附著在培養皿上繼續發育。

在這些附著的囊胚中的一部分,代表外胚層的細胞系組成一個包圍著中央空腔的結構,這或對應于著床后囊胚的外胚層中形成的前羊膜腔。在一些人囊胚樣結構中,與滋養外胚層相關的細胞譜系分化為特殊的胎盤細胞類型。研究還觀察到,一些人囊胚樣結構中與內胚層相關的細胞系中存在第二個空腔,類似于卵黃囊空腔。

Polo等人在論文總結部分提到,研究表明,他們的誘導胚狀體可以再現人類囊胚的幾個方面:第一、誘導胚狀體具有滋養外胚層細胞和外胚層細胞,具有空泡,并模擬了人囊胚內細胞類型的空間位置;第二、誘導胚狀體在轉錄上與人囊胚細胞相似;第三、它們還可以在體外模擬人類囊胚的一些關鍵功能特征。

通過對誘導胚狀體生物學三個主要方面的研究,Polo等人認為,誘導胚狀體可以作為囊胚的體外模型。

繞不開的倫理爭議

值得注意的是,上述兩個團隊的工作都將引發外界對此類研究生物倫理問題的關注和討論。

傅建平等人即指出,人囊胚樣結構是第一個從體外培養的細胞中衍生出來的人類胚胎模型,它具有胎兒及其支持組織的所有細胞譜系。“隨著方案的優化,這些結構將更接近于人類囊胚,這將不可避免地導致生物倫理問題。”

人囊胚樣結構的倫理地位應該是怎樣的?“14天準則”是否對其適用?傅建平等人強調,對人囊胚樣結構進行研究之前,需要回答諸如此類的問題。關于人類胚胎研究的生物倫理,目前國際通用的準則為“14天準則”,即體外研究應在受精后14天結束,這大約是子宮內植入正常完成的時間。

他們寫道,對部分人來說,人類囊胚模型的研究在倫理上比天然囊胚的挑戰性要小一些,然而,其他人可能認為人類囊胚模型研究是人類胚胎工程的一條道路。

因此,他們呼吁公眾就此類研究的科學意義以及由此引發的社會和倫理問題展開討論。

不過,Polo等人在論文中強調,“它們不應該被認為等同于人類囊胚。例如,它們沒有透明帶,雖然我們在誘導胚狀體的內細胞團中發現了原始內胚層樣細胞,但其結構似乎缺乏明確的PE細胞層。此外,誘導胚狀體作為模型發育至原始條帶形成和原腸胚形成的潛力仍有待確定。”

Polo等人也提到,需要就“14天法則”對誘導胚狀體的適用性進行國際討論。

就此項研究的意義,他們認為,誘導胚狀體為模擬胚胎發生過程中早期細胞命運轉變提供了一個體外平臺。此外,他們希望通過重建滋養外胚層和原始內胚層之間的協調相互作用,來完善現有的認識。

Polo等人還認為,這將允許早期發育疾病的研究和治療篩選,對理解不孕和早期妊娠失敗有巨大的潛力。誘導胚狀體也可以作為一個很好的平臺進行毒性和病毒易感性篩選,以及使基因治療技術成為可能。

吳軍等人也持類似觀點。他對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者表示,“首先,我們必須強調一點,我們研究的并不是真正的胚胎。這個結構只是一種與胚胎具有相似結構的細胞集合體,他并沒有生命形成的必須的受精過程,并且目前為止,不能證明該結構具有和胚胎一樣具有發育到更復雜胚胎結構的特性,比如產生心肌細胞,神經細胞等等。”

因此,他認為,從生物學角度來看,這個結構的本質并不是胚胎,只是一個可以經歷胚胎早期發育過程的胚胎干細胞的集合體。

吳軍同時表示,即使在人類胚胎研究的框架下,他們的研究仍舊符合國際上的法律法規以及準則。“法律和國際規范禁止科學家在14天后,或在‘原始條紋’結構出現之后培養人類胚胎,該結構定義了人體主要組織開始形成的時期,且胚胎不能再分裂成同卵雙胞胎。我們培養出的人囊胚樣結構,相當于胚胎發育的第5-7天,在此基礎上,我們讓其分化了四天,加起來總共10-11天。”

此外,吳軍稱,他們使用的細胞系是美國NIH批準的胚胎干細胞系。

“不論從任何層面,我們的研究從法律道德上符合倫理要求。”吳軍表示,“更重要的是,通過對囊胚樣結構來研究人類早期胚胎的發生和發育,可以不使用真正的人類胚胎來研究,這在一定程度上是對生命的保護。這些研究對解決出生缺陷和人類發展的許多其他重要且未被研究的方面打開了窗口。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司