- +1

是不是20萬條人命,也換不回一聲“對不起”?

原創 她姐 她刊

“考考你,亞洲現存規模最大的二戰日軍‘慰安所’舊址在哪座城市?”

三八婦女節那天,這條短短的微博,把她姐問懵了。

微博@侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館

懷著一點點好奇,又或者是為了讓自己顯得不那么無知,她姐開始在網絡上搜索答案。

可比答案更早跳出來的信息,卻刺得她姐心里難受——

日軍侵華時,被迫成為“慰安婦”的中國女性數量是20萬左右。

而如今,登記在冊的中國大陸“慰安婦”受害者只剩10余人。

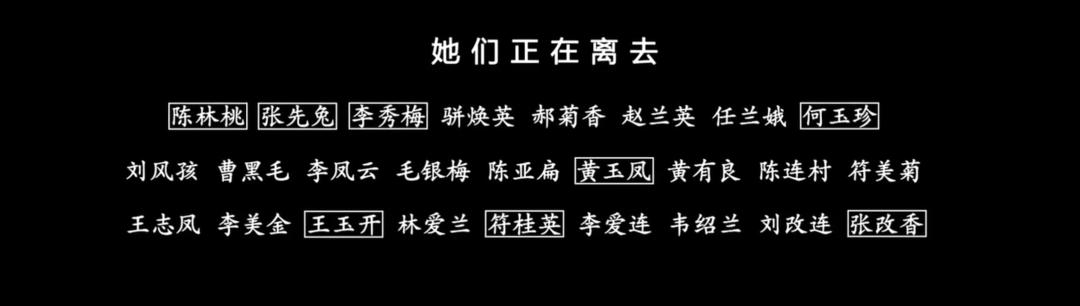

“慰安婦”受害者紀錄影片《三十二》和《二十二》中的老人,只剩下3位。

在我們看不見的地方,在我們未曾關注的時候,她們正在離去。

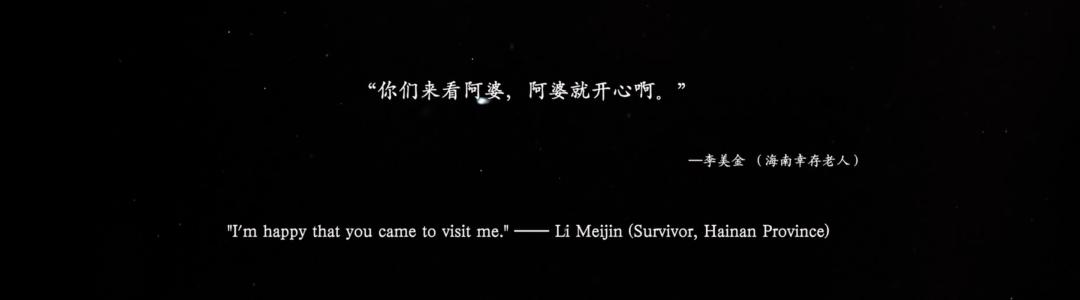

“慰安婦”受害者影片《二十二》《三十二》結尾

當歷史的痕跡逐漸淡出我們的視線,當有聲的證詞和無言的證據逐漸消失,在我們的記憶里,她們的身影又將保留至哪一刻呢?

今天的話題也許有點沉重,可她姐還是想和小伙伴們聊一聊它。

聊聊這個被我們漸漸忘卻的群體——被迫成為“慰安婦”的女性們,和她們的故事。

(特別說明:由于在這一議題下,

“慰安婦”較“性暴力受害者”更廣為人知,

文中仍暫時使用“慰安婦”一詞)

“眼淚都不敢流”

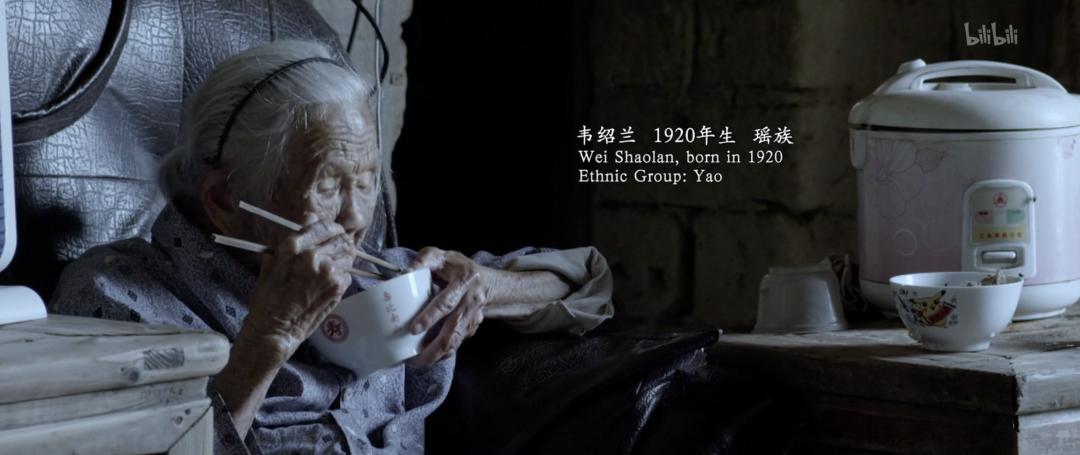

乍一看,韋紹蘭和其它老奶奶好像也沒什么不同。

她和兒子羅善學一起生活在廣西桂林的一座磚土房里。

《三十二》

年輕的時候,她為了生存還能去山上挖點藥草賣賣。

現在年紀大了,腿腳不靈便,草藥挖不成。

白天她就去附近的溪流處提桶水,洗洗衣裳,或者拾一些柴,做頓飯。

閑下來了,她就在門口坐坐,看看遠處的夕陽和近處養的家禽。

日子至少能過下去。

只是看著鏡頭里的她,或許很難想象,韋紹蘭曾經被強擄去,被迫成為了“慰安婦”。

《三十二》

那一年,韋紹蘭24歲,結婚沒多久。

可好日子還沒開頭,就被炮火給轟散了——

1944年10月左右,侵華日軍包圍了桂林。

有日軍小隊闖進村子里,肆意地搶奪糧食、牲畜,一同被搶走的,還有難以計數的女性。

韋紹蘭被抓住的時候,懷里正緊緊抱著自己的女兒。

日軍割斷她裹著孩子的背帶,一路拖著她就往山下走。

耳邊轟轟的炮火聲,刺刀明晃晃的光亮,嚇得韋紹蘭連害怕都忘了。

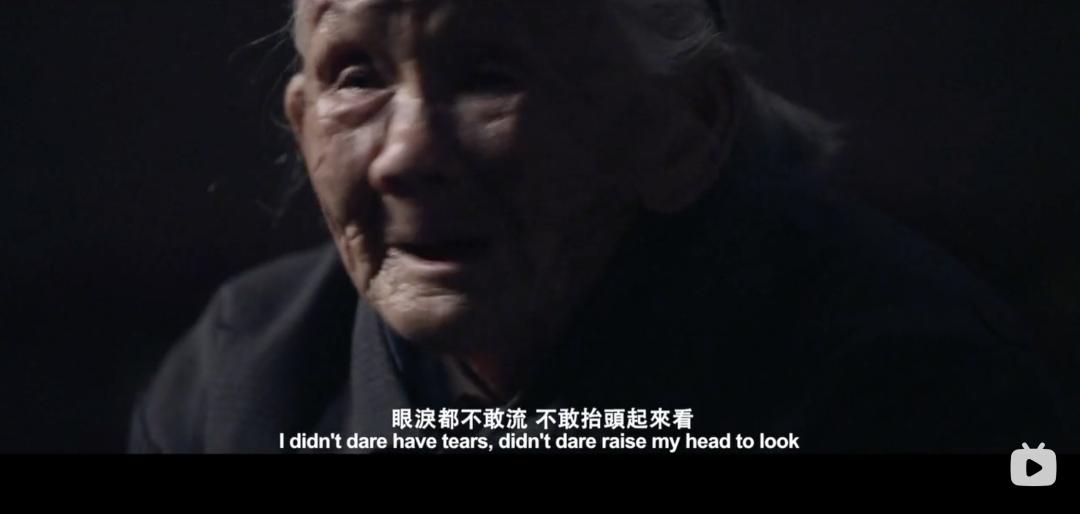

她不敢流眼淚,也不敢抬起頭來看,只是顫抖著、機械地走著。

《三十二》

到了馬嶺,她被關起來,日子徹底灰暗了下去。

別管白天還是晚上,只要有日軍進了房間,韋紹蘭就要面臨一次讓身心受創的“強奸”。

沒人管她是不是在生理期,沒人管她是不是在生病,沒人管她是不是在流淚。

甚至有日本兵進來的時候,她還要低頭哈腰,用教給她的日語說一句:“歡迎您,請坐。”

只要抬頭看了、哭了、說錯話了,就要挨上一頓打。

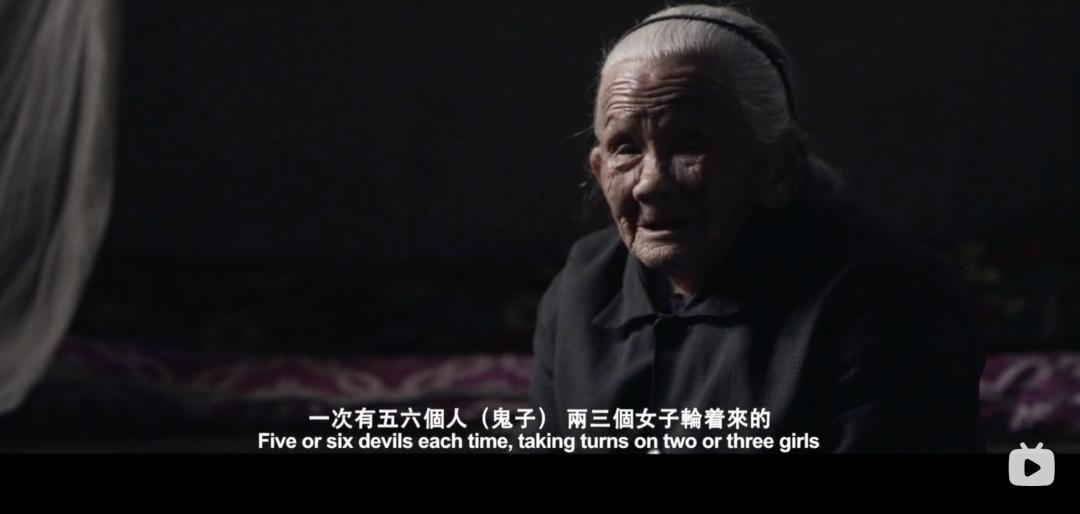

整整3個月,幾乎每天,她和其它的“慰安婦”受害者們,都在重復著這樣的日子。

有些受害者,甚至一天要遭受十幾次凌辱。

《三十二》

想逃跑,可太難了。

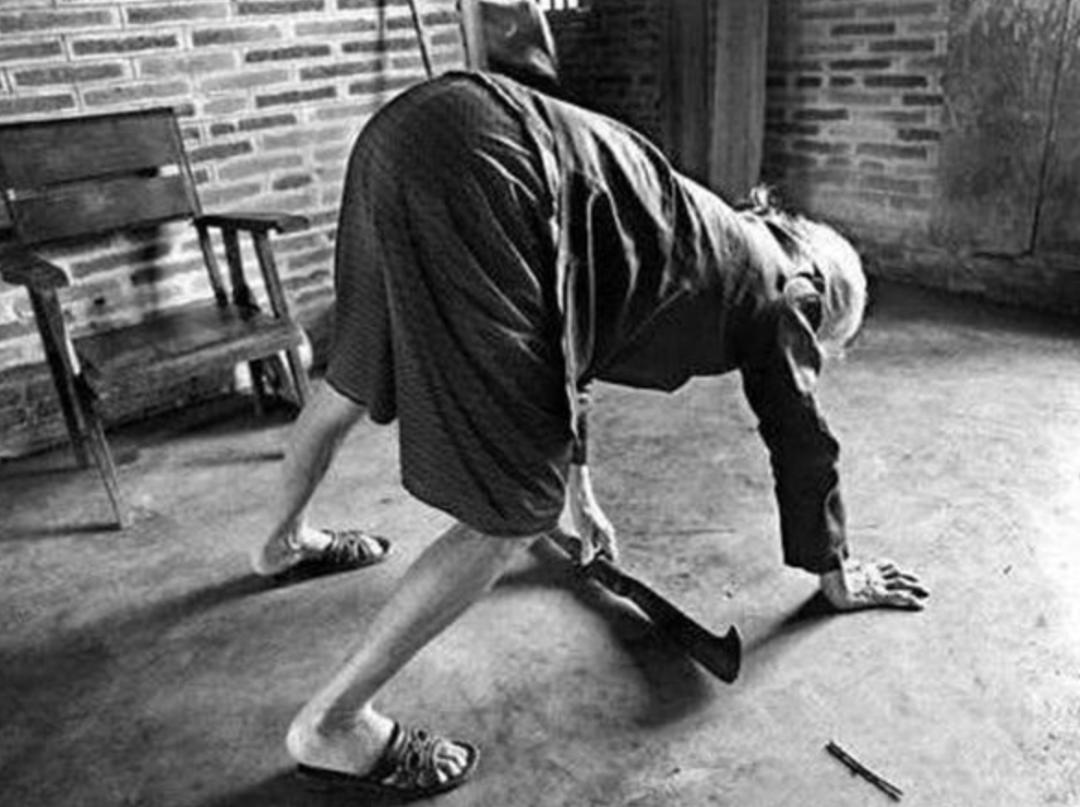

日軍每天在附近巡邏,一旦逃跑被抓住,等待這些“慰安婦”受害者們的就是毒打,又或者是更殘忍的“四腳牛”折磨——

逃跑的女子手腳撐地,腹部下方立著尖刀。

姿勢要保持住,如果抬頭或者姿勢不好,都要被暴打。

時間一長,體力不支,女子們撐不住了,刀劍穿腹,命便沒了。

網絡

但韋紹蘭沒放棄逃跑這件事。

那個時候,被擄去的女子們除了要承受性方面的虐待,還要負責給日軍洗衣洗褲,干各種臟活累活。

韋紹蘭就借著這些短暫地“外出”機會,悄悄觀察周圍的環境,在腦海中一遍遍思考怎么才能跑出去。

終于,她等來了一個機會——負責看管她們的守衛因為太累,打起了瞌睡。

韋紹蘭抱緊女兒,悄悄地從他身邊走過去。一出巷子,便趕緊摸黑跑到附近的小路上。

她不敢走大道,大道上沒什么遮掩,太容易被抓回去了。

她一路跑,不敢停歇,直到天慢慢亮了起來。

遠遠地,她看見一個放牛娃,小心翼翼地去問了問,這才找到了回家的路。

《三十二》

可生活,卻再也回不到正軌上了。

“背了一輩子,壞了一輩子”

哪怕是放在今天,女生如果被強奸了,仍然會被講閑話。

更遑論是在當年的鄉村。

不說其他人,韋紹蘭丈夫首先就接受不了。

韋紹蘭回到家里沒一會兒,就被丈夫罵哭了:

“我以為你不知道回來了,你肯定去外面學壞了。”

《三十二》

他心里其實知道,韋紹蘭沒“學壞”,他知道錯在那些“流氓一樣”的日本兵身上。

可他就是難以克制地開始嫌棄她。

親人的責難,讓韋紹蘭徹底崩潰了。

她和許多“慰安婦”受害者一樣,選擇了自殺。

可能是老天爺看不下去了,她的命還是被救了回來。

村里的醫生帶給她一個不知道算好,還是算壞的消息。

她懷孕了。

《三十二》

所有人都清楚,這個孩子是一次“性暴行”帶來的,身上留著侵華日軍的血。

韋紹蘭也慌了。

那時候,她拼死拼活抱回來的女兒剛剛離世。身邊的人不停勸她:“萬一以后沒辦法生育怎么辦?你老了怎么辦?”

想來想去,韋紹蘭還是不忍心打掉,選擇把孩子生下來。

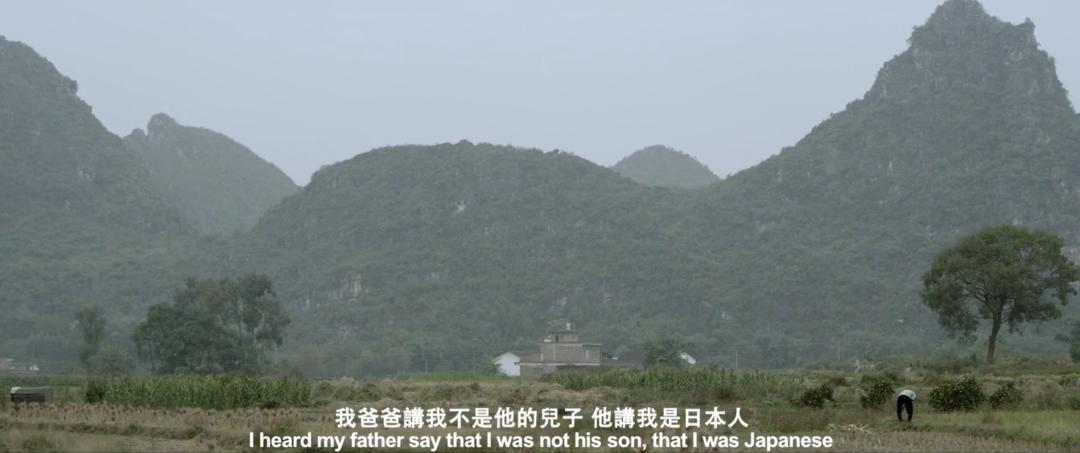

1945年7月,在日本宣布無條件投降的1個月前,兒子羅善學出生了。

《三十二》

加諸在韋紹蘭身上的歧視和謾罵,像是找到了新的攻擊目標,連帶著傳到了羅善學身上。

同母異父的弟弟不認他,說要“買兇殺日本人”,他是日本人,那也要殺他。

村里的小孩子們看不起他,常常是指著他“日本人,日本人”地喊,不停笑話他。

《三十二》

十里八鄉,沒有女子愿意嫁給他。

有人給他說了6次媒,每一次問起來,女子們的回答都是類似的:

“嫁什么人不好,嫁日本人,不要名譽了么?”

《三十二》

“日本人”這三個字,羅善學“背了一輩子,壞了一輩子”。

哪怕他生在中國,長在中國,國籍是中國,說地地道道的中國方言,這輩子沒去過日本。

沒人當他是中國人。

《三十二》

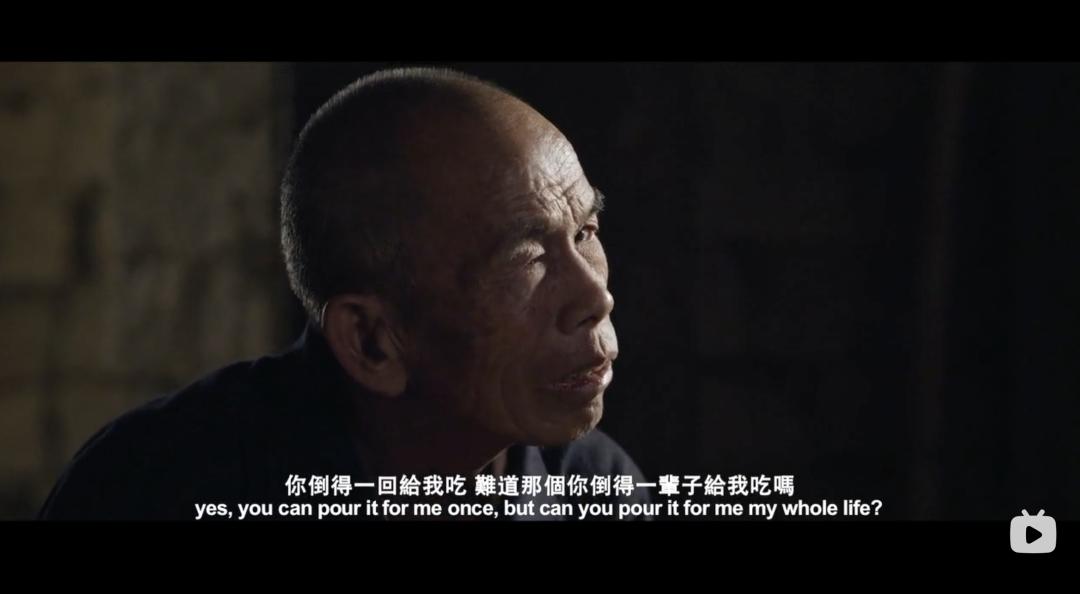

他有時候也會憂慮——

年邁的韋紹蘭至少還有他陪伴照顧,等韋紹蘭離去了,又有誰來陪他說說話,幫他倒杯水呢?

熬過了無數大風大浪的韋紹蘭比兒子想得開,她總說:

“只愁命短不愁窮。”

人得活著。

自尊,沒有命值錢。

“有四兩就吃四兩,有半斤就吃半斤。”

她姐不敢細想,這句話里藏著多少過往的嘆息。

2019年5月5日,韋紹蘭老人離世。

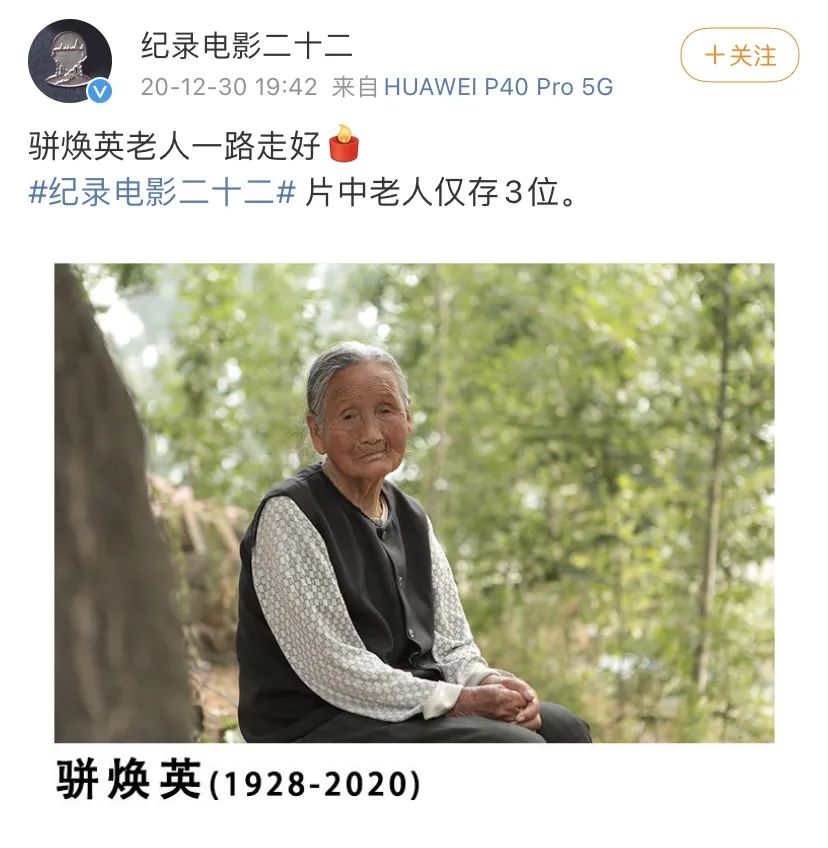

2020年12月29日,又一位“慰安婦”受害者駢煥英老人離世。

她們的離去悄無聲息。

微博@紀錄電影《二十二》

說不出口的詞:“慰安婦”

可實際上,她們不止一次發出了吶喊。

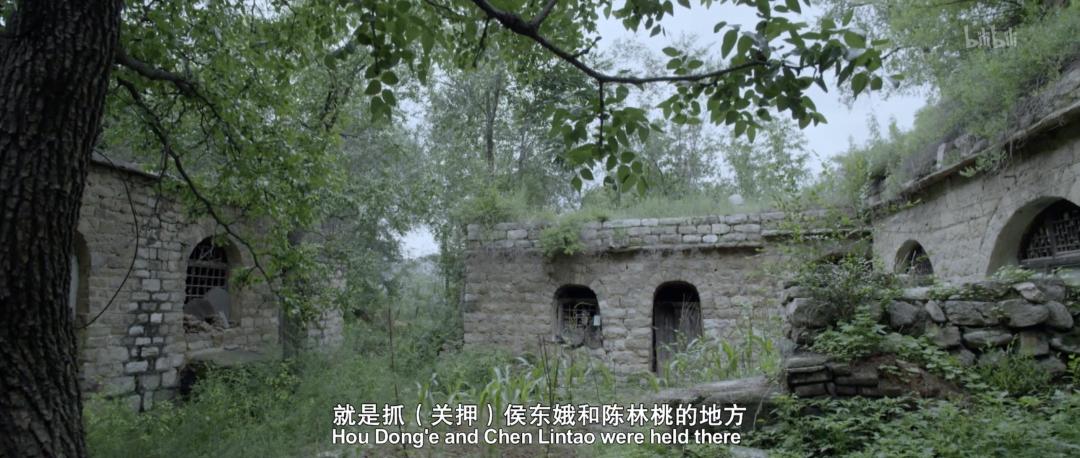

一些老人,如陳林桃、萬愛花,曾經在1995年之后,聯合起來,向日本政府提起了訴訟。

她們在全世界面前,一層層揭開了身上的傷疤。

她們一次又一次出庭作證,一次又一次講述自己的遭遇。

暈倒,送醫,繼續站起來作證。

所求的是一句早該得到的道歉和合情合理的賠償。

《國家記憶》

“即使只剩下最后一個人,也一定要看到日本道歉的那一天。”

這是這些站出來的“慰安婦”受害者們的信念。

“如果我死掉了,還有我的孩子去抗爭。”

可當她的孩子也死掉了,還有誰記得這件事?

我們嗎?

我們會嗎?

《新聞調查》

2016年年末,上海曾經計劃拆除一些舊的房屋,其中包括一座老建筑——海乃家。

這里曾是上海最大的一處日軍“慰安所”。

當時,不少人對這項拆除計劃表示了支持。

有些人考慮的是實際居住需要。和海乃家相連的幾幢建筑里擠了不少戶人家,每次使用廚房、衛生間都要排長隊,確實不方便。

還有的人則是覺得,海乃家該拆了,畢竟它的“身世”擺在那了。

“它好像過去做過日本人的‘妓院’什么的,放在學校附近總歸不大好,不是正能量的。”

《新聞調查》

接受采訪的有學生,也有成年的居民。

大家拐彎抹角著,不愿意直接說出那三個字,“慰安婦”。

好不容易有人講出了這個詞,卻是一句斬釘截鐵的:

“‘慰安婦’就是妓女啊。”

《新聞調查》

可“慰安婦”究竟是什么?

這個詞來源于日語,意思是隨行慰勞軍人的婦女,是為了美化當年的強搶行為而裹上的一層糖衣。

在中國,這些女子大多是像韋紹蘭一樣被強搶去的。

有的剛剛19歲,還有的,甚至是未成年的女童。

她們有的在當時被凌虐至死,有的不堪受辱自殺,只有一小部分幸存了下來。

她們是被迫成為“慰安婦”的。

更準確地說,她們是“慰安婦”制度下的受害者,更是戰爭性暴行下的受害者。

可直至今日,很多受害者已經離世,她們仍沒收到一聲道歉,更遑論賠償。

《二十二》

如今,她們有勇氣說,我們沒勇氣聽。

她們有勇氣講,我們沒勇氣看。

我們甚至,不敢仔細地凝望她們的臉。

這樣集體的失語,正加速著對歷史的遺忘。

而對“慰安婦”受害者們的污名化,無疑是擲向她們更為鋒利的刀刃。

《二十二》

一直在幫助受害者們的張雙兵不止一次感到后悔。

他常常覺得,如果他早知道事情會以這樣一種方式結尾,還不如不驚動這些老人們。至少她們的晚年該比現在平順。

可是曾經經歷過那些悲慘苦痛的老人,比他想象得更有勇氣——

她說:“你們來看阿婆,阿婆就開心啊。謝謝你們。”

《二十二》

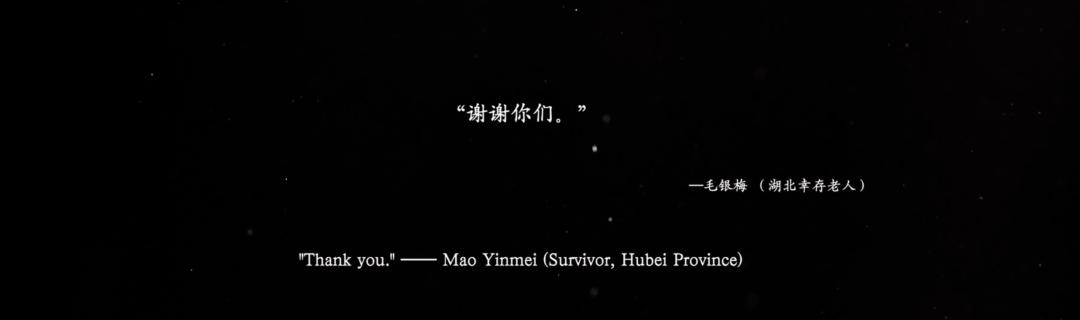

她說:“希望中國和日本一直友好,不要打仗,因為一旦打仗,會有很多人死去的。”

她說:“這世界真好,吃野東西都要留著這條命來看。”

這群需要被安慰、被擁抱、被溫暖的人,反過來溫暖著整個世界。

回到文章開頭提到的那個問題:

“亞洲現存規模最大的二戰日軍‘慰安所’舊址在哪座城市?”

答案是南京。

南京利濟巷慰安所舊址。

南京利濟巷慰安所舊址陳列館官微

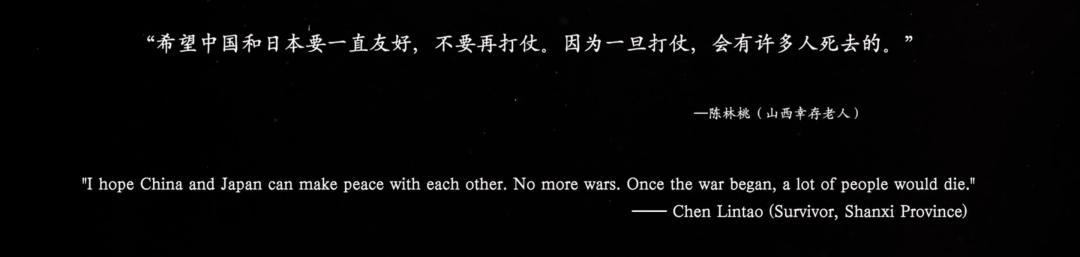

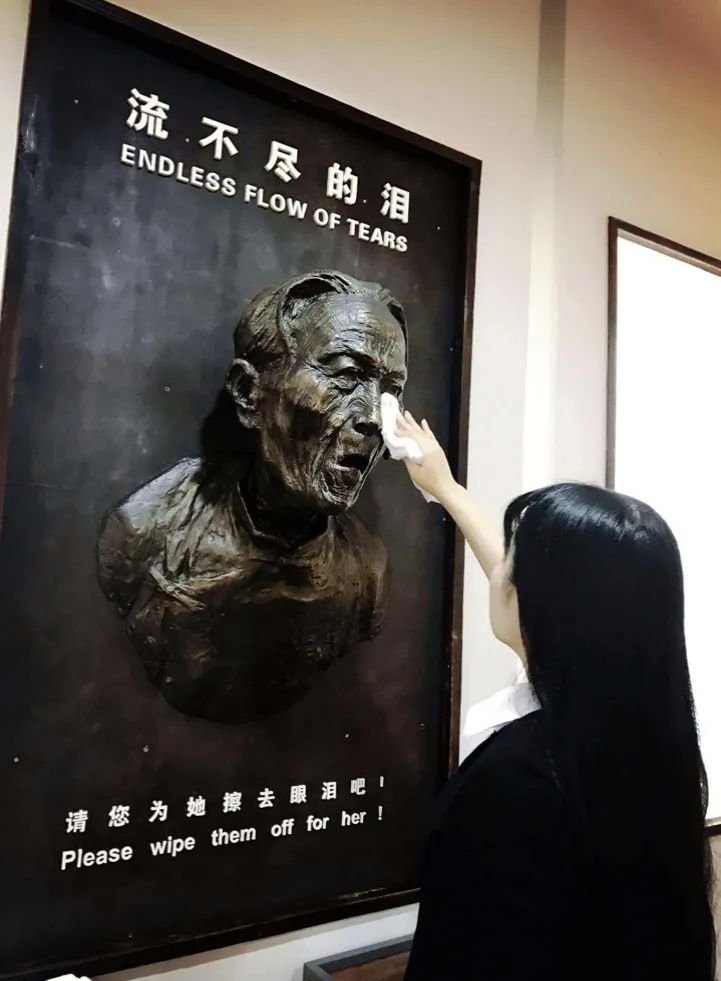

如果你去慰安所舊址參觀,在小廣場的一側,會發現一面有點特殊的墻。

土黃色的墻壁前矗立著一座慰安婦雕像,她們衣衫破舊,或雙手撐地難行,或掩面啜泣。

雕像后面是13個巨大的透明的“淚滴”。

那是歷史的痕跡,更是她們在哭泣。

南京利濟巷慰安所舊址陳列館官微

那些眼淚該流進我們心里,該在我們心里留下難以抹去的痕跡——勿忘國恥。

那不是要因為“恥辱”選擇回避,不去提起。

而是要記得。

記得她們受過的苦難,記得她們的名字,記得陪她們、替她們要一句應得的道歉。

或者至少,在那些把她們當“恥辱”的人里,減少兩個——

減少一個我,減少一個你。

原標題:《夠了!是不是20萬條人命,也換不回一聲「對不起」?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司