- +1

回聲地圖|工作坊回顧(上):盲行蘇州河,體驗未曾想

在2月28日“你拍一,我拍一:跟隨視障人士體驗回聲和城市空間”工作坊開始之初,我問大家:在不用眼睛看的情況下,你能做些什么?這個問題其實是活動帶領(lǐng)者之一,來自一加一殘障人公益集團的高山常常問健視者朋友的破冰問題。我第一次聽到后,想了想說:“睡覺。”到了工作坊當天,其他健視者開始給出各種各樣的回答:“穿衣服。”“涂口紅。”“聽音樂。”“做俯臥撐。”“夜晚起來摸黑去上廁所。”“刷牙,洗臉。”“好像只能在自己身體的這個圓錐體的范圍內(nèi)活動,如果超出這個范圍,或者如果要移動的話,就很困難了。”在場的視障者說:“其實大家可以想想看,我們在生活中去做一些日常性的事情的時候,有多少是真正地用視力去看的?可能大多都是基于習慣,或者只是生活中的一些經(jīng)驗。”后來有健視者回答,聆聽、傾聽一個人在電話另一頭說話的時候,也不用眼睛看,卻可以達到心靈相通的效果。

對視障人士(內(nèi)部還分為全盲、低視力、有光感等多種情況)而言,幾乎所有事情都不是用眼睛看著做的。小到倒水、吃飯、洗澡、如廁,大到獨立出行、工作、創(chuàng)業(yè)……在沒有視覺的世界里,他們也向往盡可能健康、正常的生活。在這一次的工作坊中,健視參與者除了針對“回聲”進行了無視覺下的聆聽和體驗,也對視障者群體有了一次放松狀態(tài)下的接觸和了解。視障參與者大都是第一次作為“導師”的身份帶領(lǐng)健視者走進他們世界的一隅。

閉上眼睛和睜開眼睛走路的感覺十分不同。工作坊戶外體驗的來回路程總計約1.5公里,平時睜著眼睛大概20-30分鐘就能走完。結(jié)果所有小組共花了約1.5小時才回到原地。然而,在我們回收的工作坊反饋調(diào)查問卷中,仍有不止一位參與者說:“希望增加體驗時間,以便交流更充分。”更奇妙的是,健視參與者看到自己在體驗過程中的照片后,發(fā)現(xiàn)自己“完全沒有這一段記憶”,“原來記憶多么依賴視覺,而不是靠聽覺來定位的。”

以下通過活動帶領(lǐng)者和參與者的眼光,我們一起來回顧這次工作坊可能帶來的啟示。

2月28日,“你拍一,我拍一”工作坊室內(nèi)部分現(xiàn)場。 蘇杭 孫奇芳 圖

盲杖是觸覺的延伸,但還有聽覺的層面

(朱紀蓉,“回聲”項目策展人)

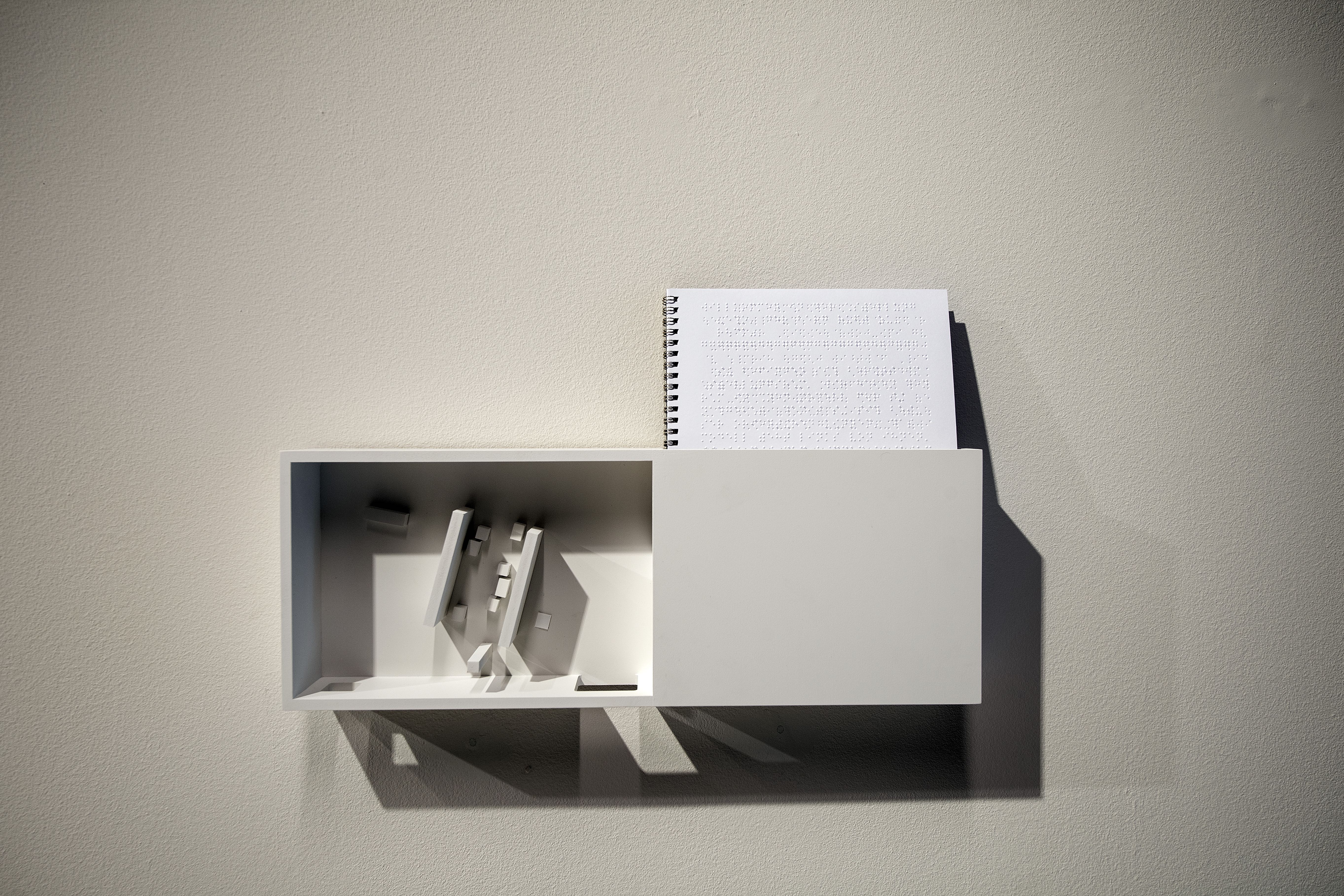

回聲征集項目與視障人士合作的工作坊,源頭之一是瑞士“回聲:山以聲音回應(yīng)”展覽入口處的展場模型,以及展場中的一段音頻。作為一個以聲音為主的展覽,館方為了讓聽覺較為敏感的視障觀眾有更好的體驗,因此設(shè)計了一個小模型,搭配盲文放在展覽入口處,讓視障觀眾在“聽展覽”時候,透過觸摸模型,對展覽的空間設(shè)計有更好的感知。展場中的一段音頻(在回聲征集的第一篇推文出現(xiàn)過),則介紹了一位視障小女孩茱莉如何通過回聲定位(echo-location)來辨識自己和物體之間的方位關(guān)系。

瑞士山岳博物館“回聲;山以聲音回應(yīng)”展場入口的模型 朱紀蓉 圖

通過視障朋友在工作坊的分享,我們了解了盲杖對視障者日常生活而言,是觸覺的延伸。然而,也是通過工作坊,我們意外地令盲杖彰顯并強化了聽覺的層面,成為“獲取回聲”的媒介。視障者朋友演示盲杖接觸地面、墻面、各類不同的材料發(fā)出的聲音,以及在特殊空間的回聲,可以幫助他們較好地辨識周圍環(huán)境。

然而,因為目前的城市基建對視障者的友善程度尚未達到先進國家的水平,再加上國內(nèi)缺乏相應(yīng)的支援,因此視障朋友并沒有像是瑞士回聲展音頻中的茱莉一樣,可以獲得透過口腔發(fā)出的聲吶辨識方位的技能(echo-location)。

正如視障朋友的分享所言——所有聽得到的聲音都帶有回聲,因為所有的聲音都有反射(reflection)的性質(zhì);而且,完全沒有反射的聲音聽起來是很難受的(例如推文5提到的無回聲室)。我們把聲音帶有反射性質(zhì)這一特點回應(yīng)至瑞士回聲展的作品,以及回聲地圖征集活動,乃至于未來國內(nèi)回聲展的策劃中,希望征集到的回聲素材/作品,能夠彰顯“他者回應(yīng)主體(作為發(fā)聲者的主體)”的一種狀態(tài)。而這個“他者”,可以是大山,可以是城市空間,也可以是某個心靈。

閉上眼睛聆聽,你以為自己非常了解的城市,比想像的還要美麗

(羅天瑞,錄音師)

2月28日的回聲工作坊是一次令人耳目一新的經(jīng)驗。活動當天,經(jīng)過一輪自我介紹之后,我們開始了聲音冒險。每個小組都有一位視障者成員,教我們?nèi)绾问褂梦覀兊穆犛X導航。在盲杖的帶領(lǐng)下,我們沿著蘇州北路走到河南路橋,然后返回。

步行過程中,我們聽到了從大約一公里外的一幢高樓之中錘子的敲擊聲。這聲音在我們上方,可以感受空氣因此振動得厲害,并在各個方向、每個表面上回蕩。在空氣中回蕩著的錘擊聲,似乎模仿著盲杖觸碰地面的聲音,兩者相互呼應(yīng),令人驚艷。這兩個無關(guān)的事件相互之間有一個有趣的節(jié)奏,在某種程度上像是即興表演。

對我而言,如此偶然的時刻太值得錄下來。為了使這兩種聲音的對比度更加有趣,我以立體聲錄制,一側(cè)有錘擊聲,另一側(cè)有盲杖敲擊的聲音。當我回聽時,兩種聲音都令當下的場景非常深刻,并創(chuàng)造了一種超現(xiàn)實的體驗。

當我的一組成員閉著眼睛走路時,我故意站著不動,看著他們向我走來,最終盲杖就撞到了我的腿。這是一個簡單的概念:如果你聽不到,也就看不到。想像我們的世界被提煉到一種沒有顏色,只有基本形狀的狀態(tài),那是一件多么有趣的事。當我們閉上眼睛,我們必須重新定義我們周圍的世界、把過去看到的拋開,重新建構(gòu)一個以聲音為基礎(chǔ)的新城市。這真的是一個釋放創(chuàng)造力的大好方法。

我總是告訴人們閉上眼睛,并使用聲音作為畫筆來“繪制”周圍環(huán)境。聽到最后,如果你喜歡自己“繪制”的內(nèi)容,那么就將這聲音記錄下來。但是,請務(wù)必牢記,我們所錄下的聲音,和我們記住的聲音,兩者永遠不會相同。錄音并不像拍照,錄音會隨著時間的流逝而變化。每當我們聽它,它都會改變,因為我們會忘記、會長大,或是會搬到別的地方。錄音隨著我們的變化而變化,它不僅僅是為了保存時間和記憶,而是為了創(chuàng)造新的聲音和對話。

隨著春天的臨近,經(jīng)過休眠后,萬物的聲音也漸漸回歸。我鼓勵讀者以不同的方式體驗周圍的環(huán)境,閉上眼睛聆聽,甚至記錄下你聽到的聲音。像我一樣,你會很快意識到,你以為自己非常了解的城市,比想像的還要美麗。

城市建設(shè)與規(guī)劃中,很少考慮到視障人士的實際出行需求

(蘇杭,城市研究者,本次工作坊戶外路線設(shè)計)

“回聲”是視障人士感知空間和閱讀這座城市的方式。我為這次工作坊所選定的路線是北蘇州路從浙江路橋到河南路橋的沿河景觀步道。選擇蘇州河沿岸的原因是從蘇州河與上海這座城市的發(fā)展關(guān)系出發(fā)的。

??蘇州河是上海的一條母親河,不管是在經(jīng)濟、文化還是居住等等方面。北蘇州路段剛剛完成濱河景觀提升的工作,路況比較簡單,可以最大程度降低非視障人士體驗回聲的難度。另一方面,作為城市研究者,我希望邀請視障人士利用這個活動的機會來體驗濱河景觀帶,為“一江一河”基礎(chǔ)設(shè)施升級的工作建言獻策。在實際體驗中,我發(fā)現(xiàn)視障人士無法理想地使用景觀步道,原因有三:

河南路橋附近蘇州河濱河步道(藍色)與柏油路面(左側(cè)深灰色路面)材質(zhì)幾乎相同,僅顏色不同。 澎湃新聞記者 沈健文 圖

景觀步道材質(zhì)與柏油路面相同,只是表面噴涂一層很薄的顏色,對于用盲杖敲擊判斷路面的視障人士來說,空間沒有任何區(qū)分,會誤以為此處沒有步行道路。另外,由于步道和柏油路面沒有任何高差,非機動車可以直接駛?cè)氩降溃黾影踩[患。

景觀步道沒有穿過橋洞。北蘇州路這一段的景觀步道是不連續(xù)的,當行人、機動車和非機動車一起通過橋下空間時,橋洞下面的路面沒有任何劃線或?qū)颉?/p>

北蘇州路北側(cè)人行道上的盲道鋪設(shè)很“隨意”。 蘇杭 孫奇芳 圖

在北蘇州路的北側(cè)人行道可能是視障人士真正使用的部分,但這部分的盲道鋪設(shè)也存在相當大的安全隱患。

通過這次活動,我認為上海的城市建設(shè)與規(guī)劃中,很少考慮到視障人士的實際出行需求,或者說??,與臺北、日本相比,我們在這方面做得還不夠。設(shè)計者、政府以及人們對視障人士群體的了解還遠遠不夠。

人們正主動或被動地向一種“聽不見”的“境界”逼近

(孫奇芳,作曲家)

第一個譜寫音樂的人,就是第一個聆聽世界的人。一切創(chuàng)作,都從留意周圍的世界開始。

音樂,在聆聽世界的過程中誕生。不論是最古老的樂器試圖演奏的內(nèi)容,還是逐步演化并豐滿的音律體系和樂器制作工藝,無一不是如此。不僅僅是音樂,一切人文創(chuàng)作的源動力都來自于對世界的觀察和感受,來自于生活中的每一個細節(jié)。

但是對于現(xiàn)代人來講,聆聽已經(jīng)變成一件十分奢侈,甚至是一件沒有必要的事。

現(xiàn)代人的生活非常復雜,尤其身處上海這樣的城市,每一天都要從嘈雜、喧鬧中,找不得不找的信息,理不得不理的頭緒,周而復始。在這樣一個過程中,人變得越發(fā)專注于自己,充滿明確的目的性,和為了達到目的可以排除一切干擾的無可奈何。就像降噪耳機的誕生,人們正主動或被動地向一種“聽不見”的“境界”逼近,試圖降低甚至抹去與目的無關(guān)的,這個世界上所謂的一切“噪音”。

北京有個聲音博物館,里頭保存了藝術(shù)家多年來錄制的城市聲音。這些來自老北京街頭巷尾的叫賣聲,和其他細碎的聲音一起,承載了生活在此的人們從第一次聽到它們直到現(xiàn)在的共同記憶,其中大多數(shù)聲音早已經(jīng)隨著城市的發(fā)展被掩埋直至徹底消失。

本次工作坊的戶外體驗出發(fā)點即濱河公共雕塑作品《聽河》。 蘇杭 孫奇芳 圖

城市的聲音是城市給人最直觀的感受之一,聆聽城市是一種獲取更完整的城市圖像的方式。從聆聽和記錄開始,使每個人都可以在聽覺上認識這個城市,去傾聽那些時刻都在發(fā)生但往往多被忽略的“背景音樂”,站在一個更宏觀的視角上,去理解城市,理解人。

這次工作坊中我一共錄制了十幾段聲音,其中最為滿意的是一段長5分鐘的聲音。錄音的位置在蘇州河邊的人行道上,面對著街道對面的一個小區(qū)高層建筑。我記錄了這個瞬間——一組參與者正經(jīng)過馬路對面的高樓前方,一邊行進一邊相互交流;樹上有三四只鳥,正發(fā)出清脆的叫聲;馬路上駛過了電動車,跑步的人掠過我的身邊,兩個過馬路的阿姨竊竊私語;身后的蘇州河邊,一些參與者們停下腳步交談。

另一種感知附近的方式

(吳雅瓊,OCAT上海館公教負責人)

回聲不是要把我們帶回那個遙遠的自然,而是提供另一種感知附近的方式。

相比于視覺,聽覺是被動的——我們可以閉眼卻無法關(guān)耳——但我們卻又常常聽而不覺。美術(shù)館的展覽作品大多依賴視覺,而眼見未必為實,視覺世界在不斷變得更美麗。當眼睛無法辨認時,耳朵也許可以給我們更直接的反射。Jana Winderen是近年曾在OCAT上海館呈現(xiàn)聲音藝術(shù)作品的一位挪威藝術(shù)家,她曾分享第一次來到這里的感受:相比于其他地方,聽到第一聲鳥叫用了更久的時間。因為周邊施工的噪音,很少有鳥兒在此棲居。

回聲工作坊邀請視障人士加入,與非視障者一同漫步蘇河灣,他們用自己習得的特長來引導我們這些“聽障”人群。我們是他們的眼睛,他們是我們的耳朵。這是在利用特殊人群嘩眾取寵嗎?這個問題的答案可以用視障朋友們的笑容和笑聲來回答。

以一個旁觀者的身份參與,讓我看到了更多不一樣的事物

(劉曌,同濟大學聲音實驗室負責人)

在整個工作坊中,我以一個旁觀者的身份參與,這也讓我看到了更多不一樣的事物。我會從聲音、人文、設(shè)計三個面來簡單聊聊感想。

2約28日,“你拍一,我拍一”回聲工作坊活動現(xiàn)場,高山與參與者演示生活中如何帶領(lǐng)視障者行走。 蘇杭 孫奇芳 圖

聲音,這是工作坊的重點之一。對于體驗過視障人士走路經(jīng)歷的人而言,聲音比起一種記憶和享受,更多的是一種警醒的輔助工具,幫助他們?nèi)フJ知周邊的世界。在閉上眼前行的過程中,時間被放慢了,聲音的出現(xiàn)就是感知世界變化的過程,然而外界的干擾環(huán)境其實讓這一切都變得非常復雜。真實世界的聲音組成是如此多元以及相互交織,因而過于嘈雜,以至于慣用眼睛的我們會忽視一些細微的聲音。

人文,這是本次工作坊的另一個獨特點。對于平時較少接觸的視障人士,我們很少有這樣的機會可以和他們?nèi)缤笥岩话爿p松自在地聊天,因為平日有太多顧忌和猶疑。但在今天的場合下,大家可以用更開放和自由的狀態(tài)交流,問出很多心中關(guān)切的問題。視障人士則以導師的身份告訴體驗者要如何走進他們的世界,甚至還會分享一些生活中的竅門和小知識,比如日式沐浴用品的瓶蓋上做了獨特的設(shè)計可以讓人用觸感就直接分辨功能,這讓在場的很多人都表示意外和新奇。

設(shè)計,這個點是在旁觀了活動后產(chǎn)生的一些反思,那就是我們對于殘障人群的關(guān)懷真的足夠了嗎?我們所建設(shè)的環(huán)境對他們友好嗎?在活動中不止一次聽到視障人士提到了他們平時需要根據(jù)地面反射的聲音來判斷方位,然而美化過后的道路看似不同材質(zhì),敲擊起來聲音卻頗為相似,這樣就對靠聲音辨別方位的人增加了迷惑性。城市在變得看起來更美好,卻也可能變得更危險。江邊防洪堤上對于景點的盲文注釋更是一種美麗、錯覺的存在,視障人群在戶外出于安全考慮不會輕易伸手觸摸旁邊的陌生環(huán)境才是真實的情況。如此之類的事情真的值得我們更多的關(guān)注和反思。

(未完待續(xù)。在本次工作坊回顧的下篇,你將聽到一則播客和更多參與者發(fā)自內(nèi)心的聲音。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司