- +1

陜西特產不止泡饃肉夾饃,還有這種失而復得的報春花

原創(chuàng) 不認識植物 物種日歷

1943年3月1日,盟軍展開了對柏林的轟炸,一枚炸彈不偏不倚的落在了柏林植物園的標本館之上。爆炸幾乎將標本館大樓夷為平地,產生的火焰將其內保存的大部分標本化為灰燼,這里面有數量很多的模式標本。不幸的是,一種來自中國的植物,陜西羽葉報春Primula filchnerae 的模式標本恰好就在其中。

盛開的陜西羽葉報春 | 不認識植物

植物分類的重中之重

植物分類學的一個特點是“名副其實”。這里的名自然說的是學名,而這個實指的是模式,在科及以下的每一個分類階元上都需要有一個模式來承載對應的學名,一旦只有名字而沒有指定模式,這個名字就不算真正的學名。落到物種層面,模式就指的是模式標本了。每一種植物的學名都要對應一份或者多份標本構成的模式標本。由此可見,模式標本對于分類學來說是重中之重,沒有模式標本,植物名稱就無從談起。

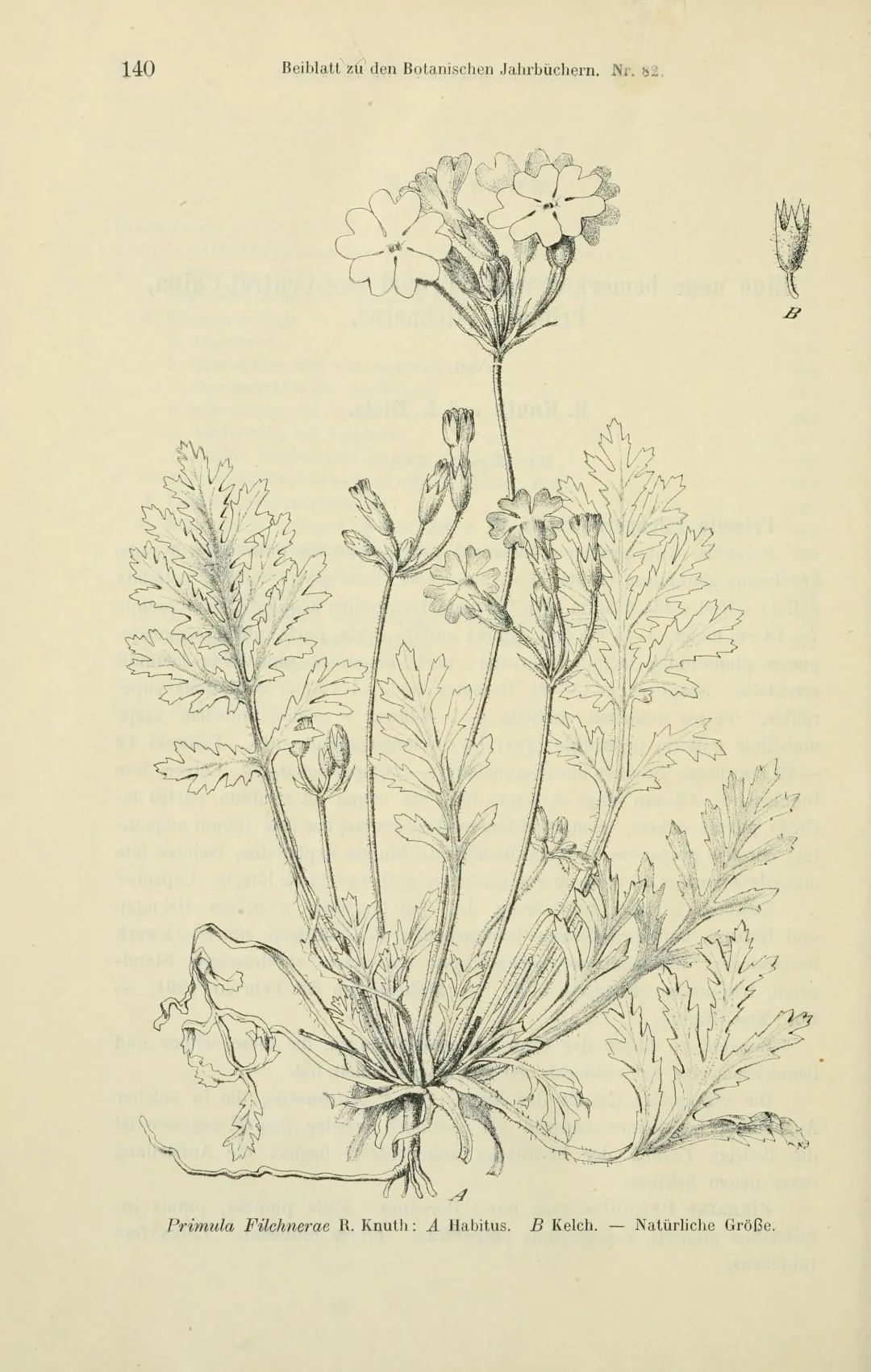

陜西羽葉報春發(fā)表文獻中所繪制的插圖 | Reinhard Knuth / Bot. Jahrb. Syst. (1905)

因此,幾乎所有的標本館都會將模式標本單獨存放,并且是最安全的保存條件。當然,安全這個概念也是相對的,在世界上最會作死的物種面前沒有什么是絕對安全的。也就是說,并不是所有的模式標本都能做到永久保存的,偶發(fā)原因會導致一部分模式標本出現問題,而戰(zhàn)火則可以批量消滅模式標本。

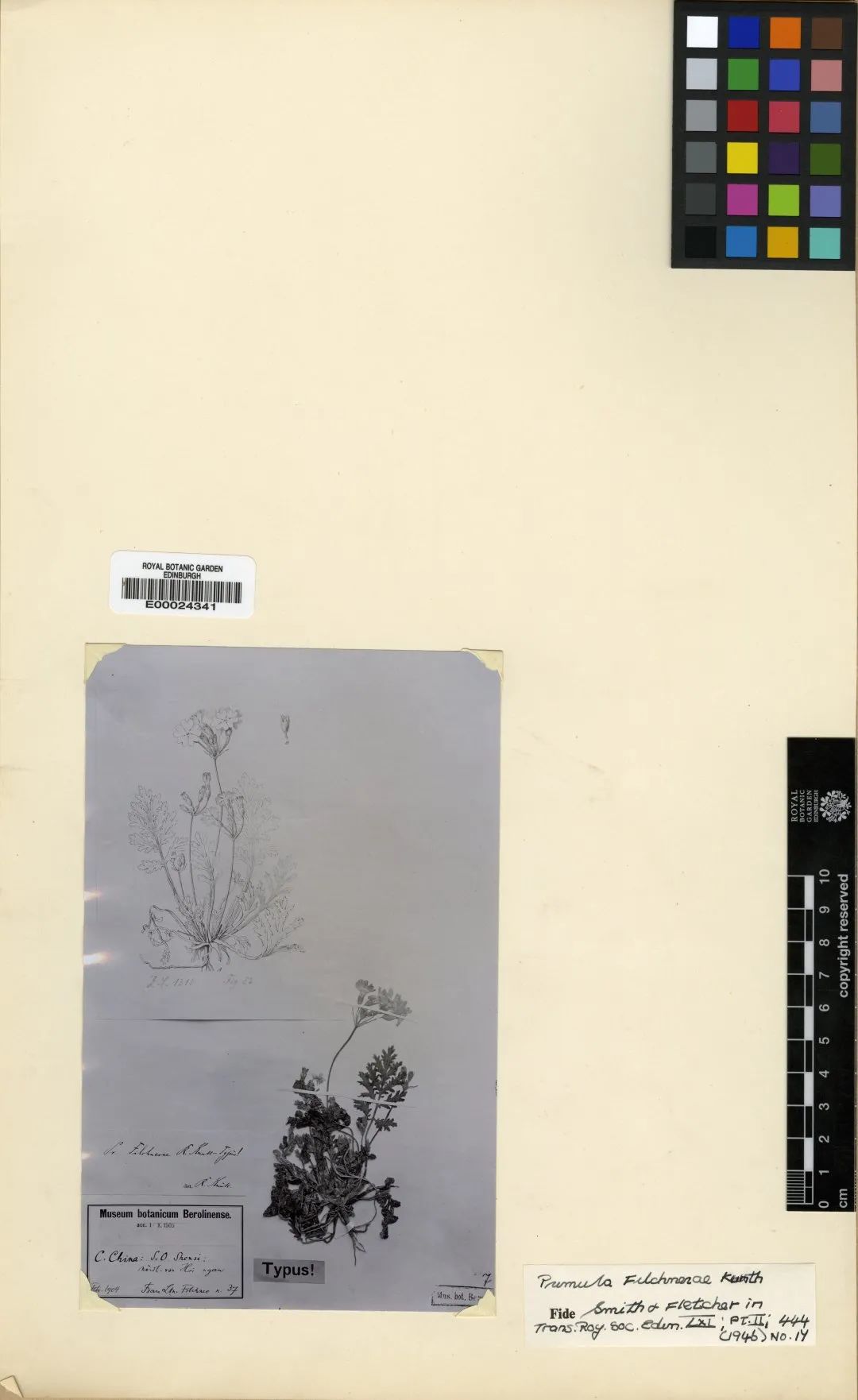

模式標本損毀,愛丁堡植物園標本館就把模式標本的照片和繪圖裝訂在臺紙上當做一份標本進行保存 | Jstor

無處復得的標本

第二次世界大戰(zhàn)作為人類歷史上最慘烈的戰(zhàn)爭,給人類社會造成的破壞是方方面面的,植物分類學也不例外。德國的柏林-達勒姆(Berlin-Dahlem)植物園,最初是普魯士王室的一個小花園。1718年,弗德里希·威廉一世(Frederick William I)將這座小花園送給了普魯士科學院。又過了大約100年,植物園的標本館逐漸發(fā)展起來。到了1910年,隨著城市的擴張,植物園不得不搬遷到了柏林郊區(qū),領導這次搬遷工作的是著名的植物學家阿道夫·恩格勒(Adolf Engler)。

如今的柏林植物園 | Salicyna / Wikimedia Commons

1904年的早春,德國探險家威廉·費爾西納(Wilhelm Filchner)途徑秦嶺南坡,發(fā)現了一種開花的草本植物,就采集了標本,送回了德國。經過柏林-達勒姆植物園的分類學家萊茵哈德·克努特(Reinhard Gustav Paul Knuth)研究,發(fā)表了一個新物種,即陜西羽葉報春 Primula filchnerae,種加詞根據費爾西納的名字命名。當時的植物學家們不會想到,30多年后,這座新建的植物園將遭受戰(zhàn)火的無情侵襲。

一份模式標本如果損毀,分類學家通常會從同一個采集號的其他復份標本中選取一份重新指定模式。如果其他復份標本也損毀,或者恰好沒有復份,那么會從同一個地點的不同號標本中重新指定模式。如果這些也不存在,也可以從其他地點采集的同一個物種的標本當中重新指定。

盛開的陜西羽葉報春 | 不認識植物

非常不湊巧的是,陜西羽葉報春上述可以用于重新指定模式的標本統(tǒng)統(tǒng)不存在,只有一張模式標本的黑白照片和一幅手繪的墨線圖,理論上也可以從這里面重新指定模式,不過分類學家們并沒有這么做。從1904年到1996年的90多年,再沒有人采集到陜西羽葉報春的標本,自1943年之后,連模式標本也不復存在。《中國植物志》報春花科的作者也不得不遺憾地說,陜西羽葉報春可能已經野外滅絕了。

重新綻放的報春花

轉機出現在了1996年,英文版《中國植物志》Flora of China的作者在重慶發(fā)現了陜西羽葉報春的栽培個體。又過了10年,有人在湖北發(fā)現了陜西羽葉報春的野生個體。接著到了2015年,在陜西羽葉報春的模式產地,秦嶺南坡重新發(fā)現了這種植物。同時,有學者在湖北采集的陜西羽葉報春的標本中選取了一份重新指定了模式。至此,陜西羽葉報春終于恢復了“名副其實”。

陜西羽葉報春重新指定的模式標本 | Gan and Li / Missouri Botanical Garden Press (2015)

陜西羽葉報春的模式標本只是被毀掉的成千上萬的模式標本中的一個。我們最終能夠重新發(fā)現它,并且指定新的模式,讓人們再度認識到這個物種,這無疑是一件非常幸運的事。在模式產地重新發(fā)現陜西羽葉報春之后,陜西的學者對這個物種展開了新的調查,又發(fā)現了更多的種群,并且采集了種子,進行了引種栽培研究。

陜西羽葉報春的野外個體 | Gan and Li / Missouri Botanical Garden Press (2015)

時至今日,野外的陜西羽葉報春雖然被世界自然保護聯盟評定為瀕危(EV),栽培的個體卻已經能夠實現從種子到種子的過程,成為植物園春季花展的一個新亮點。或許,這個物種不會再那么輕易地離開我們的視線了。也希望有更多的物種有這樣的運氣,繼續(xù)在這個世界上占有一席之地。

原標題:《陜西特產不止泡饃肉夾饃,還有這種失而復得的報春花》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司