- +1

絲路考古長期被西方主導?陜西這支考古隊去了以后,變了!

“十年磨劍劍鋒寒,執著西域域外天。古道何人建新言,披波白發迎風散。” 西北大學文學院黨委書記趙強用這首小詩,表達他對西北大學文化遺產學院教授王建新及其團隊對絲綢之路考古重要意義的超前認識,和在學術上孜孜追求的敬佩之情。

從事考古工作近四十年的王建新有著諸多身份,其中最重要的一個身份是西北大學中亞考古隊隊長。從中國西安到中亞的廣袤大地上,王建新和他帶領的西北大學中亞考古隊取得了一系列首創性的重大考古發現,最終確認了《史記》《漢書》等文獻記載的古代月氏和康居的文化遺存,為絲綢之路考古提供了廣為認可的“中國方案”,因此他們被媒體稱為“現代張騫”、當代“鑿空者”。

日前,經過各地各部門推薦、組織考察、審核篩選,陜西省第七批“三秦楷模”公布,西北大學中亞考古隊光榮入選。

3月3日,王建新在接受澎湃新聞等媒體采訪時表示:“西方學術界在絲綢之路考古領域做了上百年的研究,客觀地講,西方學術界占據了絲路考古領域的話語權和研究主導權,這個局面到目前為止并沒有被改變。我們的工作才剛剛開始,這也就是我們工作的意義所在:絲路考古不應該只有西方視角,也應該有東方視角。同時,我們的工作也是‘一帶一路’建設中,促進人文交流、文明相通的一個不可缺少的工作。”

“我們要把這項工作長期進行下去,這需要幾代人的努力和積累。”王建新說:“我個人的責任是,為年青一代的學者做一些基礎性工作,給他們搭建好一些平臺,做他們的墊腳石。”

2017年,拉巴特墓地發掘現場,中烏學者配合工作。

“樋口隆康之問”刺痛中國考古學家

西北大學中亞考古隊成立于2011年,由8名西北大學文化遺產學院骨干教師、12名學生組成,吸收國內外19家合作單位59名成員先后參與的考古隊。

該考古隊以王建新教授為帶頭人,以西北大學考古學科優秀教師和科研骨干為中堅,吸收國內外高校師生和科研單位廣泛參與,長期在絲綢之路沿線開展考古發掘與研究。

西北大學中亞考古發端于“樋口隆康之問”。

樋口隆康是日本著名考古學家,他是日本戰后較早關注敦煌石窟的專家,樋口隆康還對阿富汗、印度、巴基斯坦等地佛教遺跡作過很多深入的考察,他的著作《絲綢之路考古學》是研究絲綢之路考古學的必備參考。

1991年6月,樋口隆康來西北大學作關于阿富汗考古的學術報告,作為考古工作者、同時又精通日語的王建新擔任翻譯。報告過程中,樋口隆康問到:“中國境內月氏的考古文化遺存在哪里?”滿座啞然。樋口隆康接著說:“要知道,中國才是月氏的故鄉。”

月氏是曾經活躍在我國西北地區的游牧民族,在西漢時被匈奴擊敗西遷中亞。公元前138年,張騫為聯合大月氏夾攻匈奴,第一次出使西域,從而開辟了絲綢之路,此舉被稱為“鑿空”之旅。

兩千年之后,作為中國的考古學者,卻說不清楚一支故鄉在中國的游牧民族的歷史蹤跡;絲綢之路的開創者是中國人,但其考古研究卻被歐美及俄羅斯、日本學術界所主導……樋口隆康之問,刺痛了王建新。

痛心之余,王建新下定決心,“一定要在絲綢之路考古方面有所建樹。”1995年,在西北大學太白校區一間不足20平米的辦公室里,王建新和同事們一同畫下了西北大學考古學科的學術藍圖:“立足長安,面向西域;周秦漢唐,絲綢之路”。

做足了充分的學術準備,1999年,一支由西大考古專業專家教授和學生組成的考古隊,走出“象牙塔”,走進茫茫戈壁,走進2000多年前的歷史風煙。

“從走馬觀花到下馬觀花,再到精準發掘”,十年間,他們數百次的往返于陜西、甘肅、新疆。王建新等人在實踐中提出了“游牧文化聚落考古”的理論,打破了學術界長久以來“游牧民族居無定所”的論斷。

2007年,團隊在東天山地區發現了疑似是大月氏的王庭遺址的“東黑溝遺址群”,該成果入選全國十大考古發現。

然而這個重大發現到底是不是大月氏遺址?要想得到國際學術界的公認,就必須走進中亞,沿著其西遷路線“走出去”,找到西遷中亞的大月氏遺存,做到兩相印證。

在1999年的中國考古學會年會上,王建新積極向同行們闡述中國考古走出國門的重要性。他提出:“中國考古一定要走出去,只有把中國放在世界文化的大格局下來看待,才能更清晰地認知中華文明的特質和優勢。”

王建新認為:“開展境外考古,掌握世界文明的一手資料,不再吃‘學術剩飯’,才能發出‘中國好聲音’。”

“走出去”,說起來容易做起來難。面對陌生的國度,他既茫然又擔心——在那里考古研究,能不能得到國外同行的支持與配合?能不能得到政策支持和條件保障?在中亞開展考古研究有沒有外交政策支持?“既然中國考古一定要走出去,那就由我開始吧。”

2009年,王建新成為了首個進入中亞開展考古研究的中國學者。當年6月,在當時留學美國賓夕法尼亞大學吳欣博士的協助下,王建新教授對塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦進行了15天的考察。初步了解了兩國古代文化遺存的分布狀況和特征,與兩國多家學術機構建立了聯系,為開展中亞考古工作奠定了基礎。

尋找和確認西天山地區分布的古代月氏文化遺存,厘清古代月氏與大夏(巴克特里亞)、貴霜、康居、粟特的關系成為新的課題。但王建新介紹,當時的工作在經費、政策等很多方面都沒有保障。

這一局面在2013年被扭轉,當年中國提出“一帶一路”倡議。此后,王建新向陜西省政府做了絲綢之路研究專題報告,得到支持。

2013年12月,西北大學與烏茲別克斯坦科學院考古研究所簽署了關于“西天山西端區域古代游牧文化考古調查、發掘與研究”項目的合作協議,并成立了中烏聯合考古隊。與此同時,陜西省政府中亞考古研究專項經費立項。由此,西北大學中亞考古進入快車道。此后的2015年8月,西北大學與塔吉克斯坦科學院歷史、考古與民族學研究所也簽定了合作研究協議。

2018年,各國專家在拉巴特墓地考古工地前合影。

構建東方視角下的中亞考古

據王建新介紹,中烏聯合考古隊于2015年至2016年發掘了烏茲別克斯坦撒馬爾罕市西南的撒扎干遺址,共發掘5座小型墓葬、一座大型墓葬和一處石構房址,確認其為公元前2世紀至公元1世紀的游牧遺存。

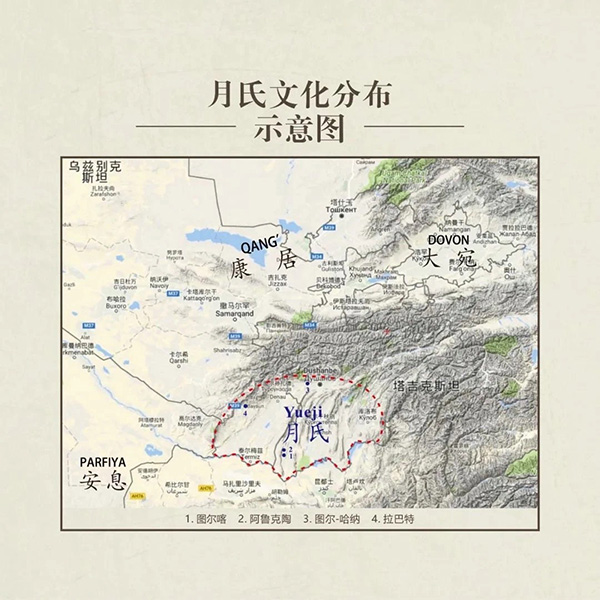

從墓葬形制、埋葬習俗、隨葬品組合等方面看,撒扎干的發現與哈薩克斯坦西南部、烏茲別克斯坦北部和中部的錫爾河、澤拉夫善河流域過去發現的一批古代游牧人的墓葬文化特征基本相同,應屬同一考古學文化。從年代、分布區域和文化特征看,它們應與中國古代文獻記載的康居有關。撒扎干的考古發現還告訴考古學者,撒馬爾罕盆地南緣、西天山北麓是古代康居的勢力范圍,古代月氏人的遺存應該在更南的區域尋找。

2016年秋,中烏聯合考古隊在西天山以南的阿姆河北側支流蘇爾漢河流域再次調查過程中,于烏茲別克斯坦蘇爾漢河州拜松市拉巴特村發現一處被當地居民蓋房取土破壞的墓地。

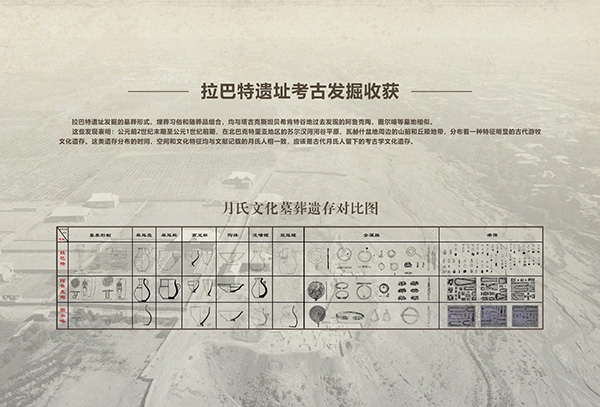

2017年至2018年,中烏聯合考古隊對拉巴特1號墓地進行了發掘,共清理了94座小型墓葬。除被破壞較嚴重、無法辨識形制的6座墓葬外,其余為豎穴墓道偏室墓59座和豎穴土坑墓29座,并在一座墓的墓道內發現一具被肢解的女性骨骼。

這批墓葬的葬式均為仰身直肢的單人一次葬;男性個體多隨葬短劍、箭鏃、削刀、帶扣、牌飾等武器及工具,并有雙耳罐、高足杯等陶器;女性個體多隨葬具柄鏡、手鐲、戒指、耳環、發帶等金銀銅鐵首飾,以及大量玻璃、費昂斯、蚌貝、瑪瑙、水晶等組成的串飾,也有雙耳罐、高足杯、單耳杯等陶器。

拉巴特墓地的發現,與20世紀50年代至90年代蘇聯考古學家在塔吉克斯坦西南部的圖爾哈、阿魯克陶、考庫姆、克希洛夫等墓地,土庫曼斯坦東南部的巴巴沙夫墓地,烏茲別克斯坦東南部的阿伊爾塔姆墓地等處發現的文化面貌相同。墓葬地表構筑圓形石圍或封堆,以豎穴墓道偏室墓和豎穴土坑墓為主,多為仰身直肢的單人一次葬,均出土了大量的隨葬品。結合碳14測年數據,包括拉巴特墓地在內,這類遺存的年代范圍可確認為公元前2世紀后半葉至公元1世紀前半葉。

王建新介紹,這類遺存主要分布于包括烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦南部的北巴克特里亞地區河谷平原周邊的山前和丘陵地帶,墓葬形制、埋葬習俗與中國新疆東天山地區公元前5世紀至公元前2世紀期間的古代游牧文化遺存面貌相似。這類游牧遺存在時間、空間和文化特征上,與中國古代文獻所記大月氏西遷巴克特里亞地區的歷史相合,應該是大月氏留下的考古學文化遺存。

確認了西遷中亞后的大月氏所遺留的考古學文化特征和分布范圍后,厘清古代月氏與貴霜的關系就成為必須面對的新課題。此前國內外學術界主流觀點認為:貴霜人是月氏人的分支,貴霜帝國是由月氏人建立的。

而隨著深入研究,王建新及其團隊得出了與傳統主流觀點不同的發現:貴霜帝國是由貴霜人建立而非月氏人。因為月氏人和貴霜人所留下的遺存在分布區域、墓葬形制、葬式葬俗、隨葬品組合及其所反映出的經濟形態、文化傳統等方面,均存在明顯的差異。貴霜人是希臘-巴克特里亞遺民的一部分,并不是月氏人的分支。其后的貴霜帝國延續的是早期貴霜的文化傳統而不是月氏文化。

從事體質人類學研究的西北大學講師趙東月告訴澎湃新聞,從他們對貴霜人墓葬和月氏人墓葬出土的人體骨骸的研究來看,貴霜人更接近印歐人種,而月氏人是印歐人種和蒙古人種的混血。

目前,西北大學考古學術團隊正在通過多學科的方法和技術手段,完善證據鏈條,力求使全新的研究結論獲得國際學術界的認可。

王建新介紹,歐美各國以及俄羅斯、日本等國的學術界,長期以來對絲綢之路考古研究進行了堅持不懈的努力,積累了大量的研究資料和學術成果,占有著絲綢之路考古研究領域的話語權和研究主導權。但是,西方學術界對古代絲綢之路的關鍵區域中亞地區的考古研究,多站在以歐洲為中心的視角,關注古代波斯、希臘、斯基泰等對中亞的影響。

西北大學考古學術團隊以古代月氏文化為切入點的絲綢之路考古研究,站在東方的視角研究古代中亞,并挑戰國際學術界的一些主流觀點,“我們的工作才剛剛開始,這也就是我們工作的意義所在:絲路考古不應該只有西方視角,也應該有東方視角。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司