- +1

商業達爾文:這半年中“消失”的APP

【潮汐商業評論/文】

如今我們生活在各大APP“編織”的網絡世界中,衣食住行都可以通過手機上一個小小的圖標解決。

在我們日益對其習以為常的時候,卻發現有些APP已經悄無聲息的消失在歷史長河中,現在我們就來盤點一下過去半年里讓你感嘆“爺青結”的“死亡”APP。

2020年9月28日

“內憂外患”的騰訊微博

現在提起微博二字,大多數人只會想到新浪微博,但是在七八年前還是一個百花齊放的狀態,當時有一個APP叫“微博通”,在上面你可以登錄新浪、騰訊、網易、搜狐等各大平臺的微博賬號。

2010年左右,手機逐漸普及,移動互聯網成為注定的未來,但是當時騰訊只有QQ,很顯然這個用戶年齡圈層有限的APP并不能幫助騰訊拿到移動互聯網時代的“船票”,于是騰訊開始積極試水,尋找新的增長點。

圖源/網絡

2010年4月1日,騰訊微博開始小規模內測,彼時新浪微博已經運營了8個月。但是互聯網的世界,第一個吃螃蟹的不一定吃得好,騰訊有著天然的熟人社交的優勢,所以先開始是利用QQ導流,在空間發的“說說”會同步到微博,短時間用戶量上漲,截至2011年9月底,騰訊微博的注冊用戶超過了3.1億,同時日活用戶數超過了5000萬人。相比較之下,新浪微博在11月宣布的注冊用戶數僅有2.5億。

但是時間一長,用戶覺得不對勁了,如果兩者是同樣的功能,為什么還要跨越APP,使用騰訊微博呢?

而此時的新浪微博的“掌舵人”清醒的認識到微博應該是平臺設置議題,用戶廣泛參與討論的社區,所以當時新浪微博尋找了很多有觀點、愿意分享的名人入駐,與用戶進行互動,典型的就是姚晨。

此后的危機都是從內部開始的。

一方面微信已經“橫空出世”,并且迅速普及,幫助騰訊在新世界站穩了“腳跟”,騰訊微博逐漸成為了戰略性放棄的產品,另一方面當時做這個產品,騰訊就調動了OMG、MIG、SIG等部門的人共同參與,而這種協調工作的模式,考慮到溝通、技術等成本以及相關利益問題,簡直就是一場“災難”。

于是,2013年,騰訊微博就已經“垂垂老矣”,于2020年9月正式發布公開,將在9月28日停止服務。

十年彈指間,騰訊微博“灰飛煙滅”。

?

2020年12月14日

曾經的“明星產品”摩拜單車

沒有人會忘記幾年前“共享經濟”的繁華,摩拜與ofo在其中可以說是“獨領風騷”。

2016年的夏天,摩拜、ofo一夜爆紅,兩家企業在半年內完成了超過5輪融資,資本近乎“瘋狂”,爭相入局,不同的單車五顏六色,各大平臺迅速“開城”,并“護城”,競爭一度十分焦灼。

2017年“共享充電寶”出現,成為了不斷衍生中的共享經濟“絕唱”。也是這一年,能夠代表這一新的經濟模式的共享單車已經急轉直下,并在下半年,摩拜和ofo傳出了合并的消息。

這個時候如何盈利依舊不透明,長期的“撒幣”,資本漸漸失去了耐心,而投放的各種單車在城市中堆砌,成為了“墳墓”。

直到2018年4月,摩拜單車以27億美元“賣身”美團,老對手ofo卻深陷入輿論中,畢竟現在排隊等退還押金的用戶,可能要等上幾百年。

相比之下,摩拜還算是“全身而退”,2019年1月,摩拜單車全面介入美團APP,2020年12月14日,摩拜所有的應用停止運營,也全部改名為“美團單車”,并且所有車輛涂上了美團的黃色,而這也曾經是老對手的顏色。

而其真正的意義或者在于“共享經濟”這一模式的冷卻和思考。從“香餑餑”到“狼狽不堪”,這些共享經濟的產品不過經歷了幾百日夜。

摩拜單車曾經陪伴我們“最后一公里”,也在大眾的目光中完成了自己的“最后一程”。

?

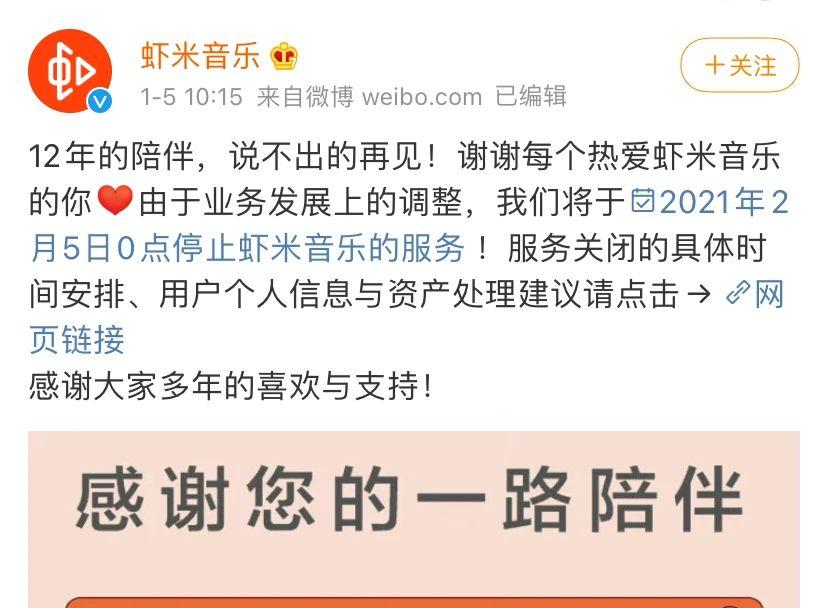

? 2021年2月5日

「理想主義」的蝦米

2006年的冬天,創始人王皓等人在杭州的咖啡館描摹出了蝦米的原型,

取名蝦米的原因是當時國內最大的音樂網站叫巨鯨,王皓起名“蝦米”,寓意小小蝦米也能對抗巨鯨。

但是前者巨鯨最后不知所終,蝦米也在2021年2月5日,冬末春初的時候,畫上了“句點”。

蝦米一路多“坎坷”。它立志成為“中國最全的音樂曲庫”,所以曲庫的來源五花八門,這也埋下了“版權”的隱患,也正是因為利益受損,它在2010年受十幾位民謠歌手的抵制聲明。

再加上長期缺錢,小小蝦米后來還是決定背靠大樹,2013年1月,阿里宣布以8000萬價格收購蝦米音樂。當時,蝦米音樂注冊會員數量達到了2000萬,月活躍用戶在六七百萬。

并入“豪門”后,蝦米經歷過幾次大刀闊斧的改革,也請來高曉松、何炅站臺,“將帥”也是六番更換,這也意味著王皓等創始人大權旁落。

此時,騰訊音樂和網易云音樂已經日漸龐大,前者不差錢有著龐大的曲庫,后者憑借“評論”,開拓出了屬于自己的一番“疆土”,而蝦米逐漸成為我們聽五月天的專屬歌單。

新浪微博截圖

在音樂播放器的市場,核心還是內容驅動,用戶使用的核心目的是為了聽歌,這樣追求的“小而美”最終還是沒法大眾化。

另外,十多年來,蝦米的功能幾乎只有聽歌,但是其他的音樂播放器都在試圖滿足用戶更多的需求,這樣一來,蝦米何時盈利,仍是遙遙無期。

蝦米輕輕倒下的時候,我們聽到了時代的“回音”。

?

中國互聯網

“波瀾壯闊”的二十年

互聯網產業在新千禧年的前二十年占據了絕對的主導地位,高薪吸引了大批的人才進入,資本因為各種“風口”而瘋狂。

以上關閉的三款APP,其實都是時代的縮影。阿里騰訊字節等互聯網巨頭都曾因為各種原因放棄了一些APP,但其實見微知著,這些失敗都反映了巨頭的“基因缺陷”。

比如騰訊微博,騰訊一直以好產品著稱,但是對運營上面總是差了一點意思,騰訊的各種產品,大多你都找不到客服。微博產品本身的設計并不是難事,與新浪“斗爭”的失敗,也是因為自己在運營層面的不足,比起新浪花費大量人力物力,打造的社區感,騰訊微博在產品功能的改進中卻缺少對用戶真正的洞察,而同樣的“場景”似乎又在微視這一產品“重演”。

失敗另外一點就是對于產品本質的認識。微博不是另一個熟人社區,所以不可能是第二個QQ空間,用戶需要在一個類似廣場的世界中,在ID背后,帶著“面具”與其他人進行觀點的交流。

同樣的還有阿里的蝦米,在蝦米并入阿里后,高曉松等多次聲稱,音樂播放器的未來肯定不是版權的競爭,但事實上,這就是用戶的核心訴求,其他社交、直播等都是用戶滿足了這一要求后才會考慮的。

另外在互聯網toC的世界中,所有的商業模式都是立足于用戶。要不然前期花成本滿足大眾的需求,要不然打入垂直市場,在小眾群體中一枝獨秀,培養用戶粘性。

用戶的使用時間、注意力才是后期變現的根本,蝦米在失去了用戶之后,如何能盈利,自然是遙遙無期。

這二十年里也有過很多次創新經濟模式的高潮,共享經濟是其中之一,能不能成為真的風口,是天時地利人和共同作用的結果,多少有點玄學,比如這兩年也少有人預測到“電商直播”的爆紅。

另外,我們也應該思考是不是資本的過度涌入,引發了“風口負效應”,“燒錢大戰”使得市場變得浮躁,市場蛋糕越來越小,企業也沒有時間和耐心渠道下沉和精細化運營,所以并不是所有的風口都能有結果。

現在思考,共享單車這一模式或許是可行的,畢竟“最后一公里”的需求是存在的,但可能資本的盲目、平臺的盲目,致使敗北。

在一座座APP的“電子墓碑”背后,我們其實看到了大廠的缺陷,騰訊有點“直男”,在與用戶培養感情這件事情上,缺少點“天賦”;阿里也好像做不來文娛,無論是視頻還是音樂,投入很多,但卻似乎沒什么“回音”。

我們也看到了每一種創新的模式,都需要耐心,像共享單車這種,看起來轟轟烈烈,但卻亂了節奏。

在蝦米宣布關停的第二天,一位作家、蝦米音樂的忠實用戶寫詩道:“自昨天起,流亡者被從空曠之地退出,手摁一張電子通知。”那些“停止運營”的通知,猶如應用們的“訃告”,但是被市場的淘汰,背后卻有著對平臺、商業模式、資本、用戶等多層次的思考。

「潮汐商業評論」原創出品,未經許可,請勿轉載。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司