- +1

莎士比亞臺北愛情故事,在這部“花吃了那扮成男孩的女孩”

一千個讀者眼中,有一千個哈姆雷特。

那如果把莎士比亞的古典歐洲戲劇舞臺搬到現代臺灣都市,會如何呢?

在莎士比亞那個時代,舞臺上的全體角色,不分男女,都由男性演員扮演。

那如果把所有角色都讓女性來飾演,會如何呢?

譬如白娘子與許仙,女版羅密歐與朱麗葉的愛情故事又何嘗不可?

拂開歷史的灰塵,一個五彩斑斕的、嶄新的莎士比亞舞臺,大概就在這部《皆大歡喜》的改編——《揭大歡喜》。

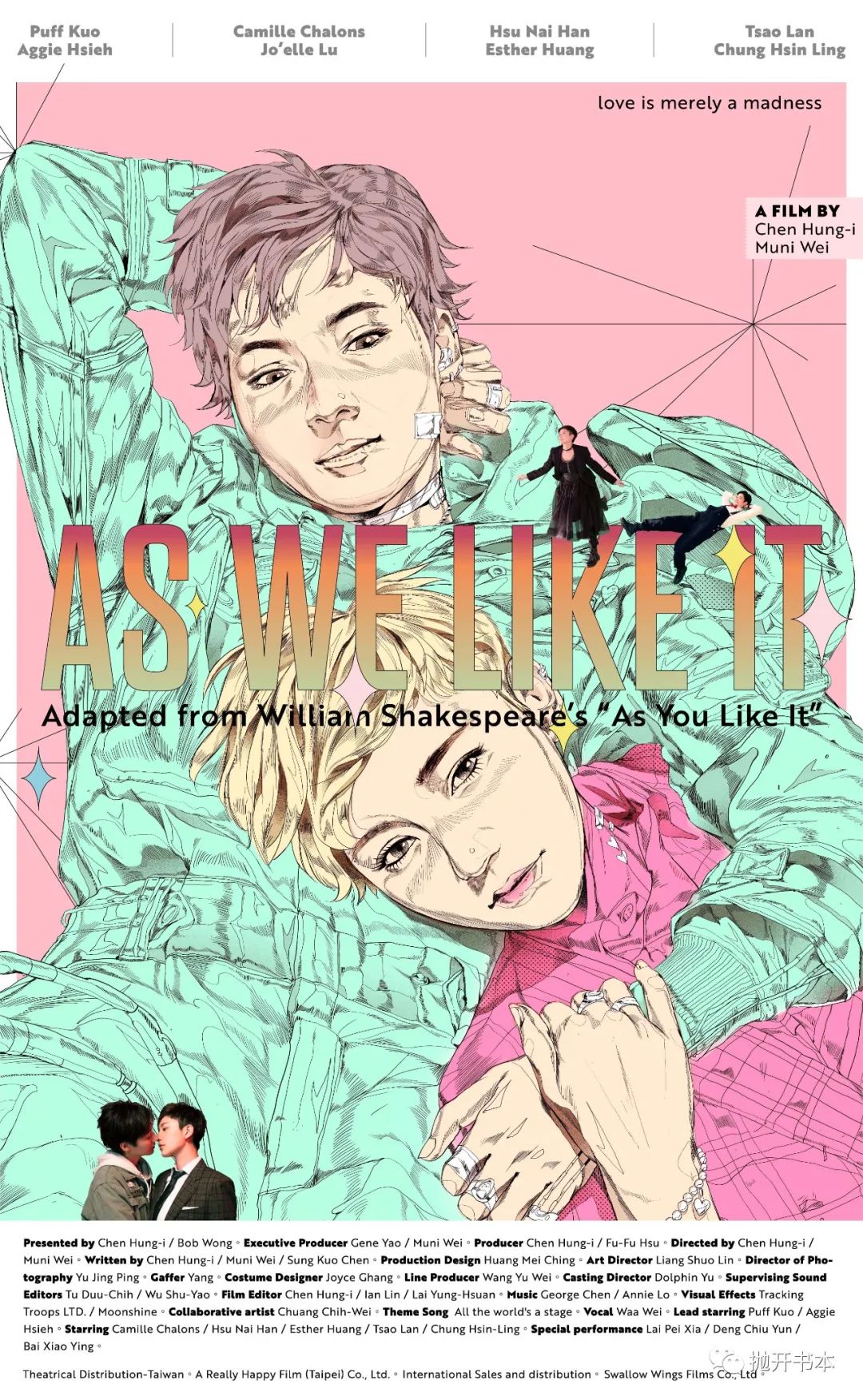

這部充滿少女漫畫風格的電影《揭大歡喜》,是劇場名導魏瑛娟的電影處女作,也是電影導演陳宏一的第五部劇情長片。

陳宏一的處女作《花吃了那女孩》,與《揭大歡喜》一樣,同樣是全員女孩子的電影,同樣講述了四對情侶的故事。不同的是,《花吃了那女孩》的情侶們“在一起很快樂”“不在一起很快樂”“不在一起不快樂”“在一起也不快樂”,而到了《揭大歡喜》,則真的是“皆大歡喜”了。

這部影片講述了歐蘭德與羅琳,以及其他三對潛在情侶尋找彼此的過程。一切都發生在繁華大都市臺北的一個沒有網絡的街區“C門町”,在那里,人們不急不躁,自覺地生活在一起。童話般的景象,神奇的相遇,神秘的背景,同時也有格斗、綁架、家仇等戲劇沖突。影片又顛覆了二元世界,用古典字卡、可愛繪本,復古電動,與未來感的3D等等元素糅合在一起,再加上四對情侶之間滿滿的愛意,是一部輕松歡樂又不乏妙趣的電影。

電影中的臺北西門町,是噪雜的未來網絡世界中返璞歸真的一片凈土,是莎士比亞筆下的亞敦森林。鄰里朋友間通過最原始的郵件來傳達信息,你需要來往于不同場所詢問才能找到想找的人。人情溫暖是面對面感知的,在那里,似乎更能回歸愛的本質。

雖然影片試圖傳遞不分性別的愛,但實際呈現的性別還是刻意區分了“特別女生的女生”“女生扮演穿男裝的女生”“女生扮演的男生”與“現實世界中的男生”這些基于二元性別下的角色。這樣的區分還是保留了一些男女的刻板印象,比如女性角色因為“能給他生孩子”而覺得比競爭的男性優越。但同時也強調了“男孩藍色女孩粉色,男女皆可選白色”,試圖打破二元性別的概念。

此前《揭大歡喜》在鹿特丹電影節大銀幕單元首映。在一眾悶片的鹿特丹,這一部“游戲化”莎劇的片子確實看得很開心。期待這部電影3月12日在臺灣的上映。

by 笑意

鹿特丹電影節導演專訪

采訪、編輯:笑意

策劃∶拋開書本編輯部

導演魏瑛娟(左)、陳宏一(右)

這部電影改編了莎翁的《皆大歡喜》,把場景設置在了未來的臺北都市,又把所有主要角色改成全女性扮演。為什么會想到創作這樣的一個故事,可以分享一下創作歷程嗎?

陳宏一:這是我第5部電影,前面4部都是我自己創作題材,寫劇本,然后去排的。到這一部,就想試著改編一個既有的文本,后來想想跟莎士比亞很有緣,就從他所有的劇本里面去挑。

當時還有一個想法,因為我第一部電影《花吃了那女孩》是講四對女同志的故事,所以經過大概十年后,就想要去回憶當時拍第一部電影的狀態。這十年對于性別這個議題有很大的改變,所以就想不如再用一個創作去回憶第一部電影。

再回去想莎士比亞所有的劇本里面哪一個是可以挑來用的,就挑到《皆大歡喜》。它是莎士比亞作品里最具性別議題的劇本,而且又是一個喜劇,所以開始著手改編它。

創作這樣的一個全女性角色的作品,有沒有遇到一些難點?

魏瑛娟:男生會有困難,我沒困難。(笑)

陳宏一:實際上一開始覺得沒什么困難,可是進去的時候就覺得,哇,真的太難了。因為要讓女生去扮演男生,那到底要扮成什么樣才叫做男生。所以在性別這個界定上就花了很多時間。可能后來我們不想讓它呈現大家普遍認知的男生,而是在這個年代各式各樣的男生。這個是最大的困難。

然后我們要去找女生的演員,讓他們扮成男生。我們做了很多前置功課,到底要怎么樣讓他們的臉像男生,男生女生的五官會有點不一樣,有沒有可能去改變這個五官?改變五官要動到特效,就放棄了這個想法。所以就想,是不是給點胡子就可以有這個效果,這又變得好像有點喜劇,所以就讓胡子少一點點。最后想,我們是不是可以回到表演,在身體上去做一點男生的姿態。

魏瑛娟:我覺得女生要扮演男生有一些困難,這也是演技上的一個要求,所以我們也找了老師來訓練,怎么樣改變你的呼吸方式,怎么使用你的身體,有助于去反串一個男生。其實在我們傳統戲曲領域,有些男性的角色是女演員在演。但是跟傳統戲曲又不一樣,我們這個電影稍微寫實一點,所以演員花了蠻多力氣去想怎么樣去扮演。有點困難,但我覺得蠻好玩。

我覺得影片里女生扮演男生的表演還是比較自然的。

魏瑛娟:對,而且其實我在跟演員設定到底什么叫男生,什么叫女生。我比較想要用到陰陽的概念,我們每個人身上都有陽性和陰性的特質,女生表現陰性特質,男生表現陽性特質,但其實每個女生內在也有一些陽性特質。所以在跟演員工作的時候,不是去模仿我們現實生活里看到的男生,而是怎么向內探索我們的陽性,把她自己比較man的部分表現出來。后來就覺得這樣可能會稍微好一點。

其實是在角色塑造的時候就有意把女性和男性氣質結合起來。

魏瑛娟:對,我覺得陰陽和諧是最美好的一種狀態,每個人內在的陰性和陽性,自己找到一個自己舒服的比例,比較和諧,自然,也比較自由。所以我們不要去用刻板印象,男生要什么樣子,女生要什么樣子,我覺得就應該做自己。你想要怎么展現你的自己的陰陽比例,隨你喜歡。

陳宏一:所以就很好玩,我們片子里最后會有三個從外面世界來的警察,他們是真正的男生。我們在電影中想要講的就是,有沒有可能在未來有這樣一個世界,他們的男女不是我們現實的男女的樣子,而是用我們剛剛講的陰陽的比例去扮成的。可能就是在一個女生的特質上,然后去呈現出偏男生,偏女生的樣子。而當外面的世界有真正的男生進來,反而造成一種沖突。也是希望讓觀眾看到那邊的時候會想,原來一個“真正”的男生是這個樣子,那我們剛剛看到的這個世界的男女到底是一個什么樣的狀態,去回想我們現實世界是不是也遇到一些很像男生的女生或是很像女生的男生。就想要探討性別的這個有趣的部分。

影片中把西門汀設置成“C門汀”這樣一個沒有網絡的世界,還挺有趣的。整個場景是架構在高科技的未來世界,然后在西門汀就感覺回到了過去,是一個用郵遞傳信的社區。為什么會這樣設定?

陳宏一:實際上沒有網絡的地方,我們也常常會感覺到。歐洲有些非常高級的餐廳,不希望你用手機,希望你好好的吃飯。還有一些國小國中,他們也是禁止學生帶手機進去,所以我覺得沒有手機、沒有網絡是更前進的一個狀態,它讓你回到人的本質。

因為莎士比亞在原著里面有一個烏托邦,那個年代的烏托邦是亞敦森林。我就在想,我們的故事既然是在現代的都市,那現在都市的烏托邦到底會是什么樣子?所以想要塑造一個可以回到自由,回到自己的一個地方。于是想象如果西門汀沒有網絡,可能是一個超酷超未來的一個烏托邦,有沒有網絡實際上是你的選擇,你一進去就可以享受沒有網絡的世界,出來就可以繼續享有網絡。

這部電影中容納了很多可愛的元素,繪本,還有一些游戲的內容,塑造了一個有趣的喜劇世界。想問一下當初在創作上是怎么考慮的?

陳宏一:因為是改編《皆大歡喜》這樣一部400年前的經典文學劇本,所以就想,不如把它變成一個繪本式的電影,而不是一個寫實的電影。在繪本式的世界,我們可能就可以容納很多有趣的插畫,或是不同的元素進來。因為預算的關系,我們可能沒辦法做很厲害的特效,所以我們就找了很多創作者朋友,有做3D的,有做2D的,有做插畫的,就讓大家一起來玩,就容納了很多不同的創意在里面。

為什么讓一個電影容納這么多不同的元素,我覺得也是跟這片子的喜劇改編有關系,比較沒有包袱,想呈現出好玩有趣的結果出來。所以我們就讓這樣的事情發生,會有一些復古的電動玩具,有一些過去古典的的字卡,有一些可愛的插畫,有一些呈現未來3D的感覺。

這片子里面呈現的性別,好像顛覆了我們既有的男性女性概念,呈現一種“不男不女”的世界,所以也是把各種元素聚在一起。

我看到電影里也有容納一些其他語言,比如說法語和日語,隨口一說好像大家也都能聽懂。為什么會這么考慮?是不是為了容納更大的世界?

魏瑛娟:其實沒有啊,剛好講日文的那個演員之前在日本讀書,然后在臺灣地區教日文,她就用日文來講,因為她的那個打扮其實很像臺灣早期的一些“歐吉桑”(大叔)。臺灣地區的早期的“歐吉桑”也會講一些簡單的日文,所以角色就會往那個方向去設計。然后講法文是因為那個演員是法國混血,她本身就會講法文和中文,但中文沒有很好,所以我就讓她在電影里面講一些法文。剛好是演員的關系,我們并沒有特別安排。

陳宏一:反而是那個黑輪,她算是一個美國人,英文比中文說得好。但因為她的角色是一個在地的臺灣人,我們就逼她要好好的說中文。所以她都要用英文拼音去把她所有的臺詞寫出來,然后背出來。

那是一開始沒有特別固定的劇本,然后讓演員發揮的成分比較多嗎?

魏瑛娟:其實都有,基本上我們有寫好劇本,跟演員討論過,但是在表演的時候還是會做很多即興的表演。我不太會設限,一板一眼一定要這個樣子。

選角的時候有沒有什么特別的考慮?是怎么確定現在的演員的?

陳宏一:實際上我們原本很擔心找演員的問題,因為要女生去演男生是一個很難的事情,可是當我們去找演員的時候,發現大家都很想演,大家都覺得,哇,在這電影里演男生是一個多么有趣的事情。可是我們在后來在跟演員談的時候,實際上做了很多試鏡,才選到現在的演員。

我覺得最難的實際上是男女主角,男主是Orlando。女主是Rosalind。坦白講Orlando是最難演的,因為她讓大家覺得像一個男生,Rosalind反而是比較自由的,因為她是女生去扮男生,她可以在里面玩。

我們找的這兩個演員,演Orlando的是一個很認真的演員,所以她就很努力的去進入角色,去扮演一個很宅很癡情的一個男生。演Rosalind的這個女演員反而是一個很愛玩的,所以她就在男生女生的角色之間玩的很開心。

Rosalind(左)與Orlando(右)

最后想問一下,這部電影在鹿特丹首映之后,歐洲觀眾有什么反響?

陳宏一:我們是2月3號首映,然后收到一些加我instagram的觀眾,有回應他們看完的心得,他們都覺得很有趣很開心,是一個很有風格的片子。我覺得西方觀眾看這片可能會覺得更好玩,因為他們可能熟悉《皆大歡喜》這個劇本。

然后我也看到幾篇歐洲的評論,他們都很訝異這個idea,就是全女生去演,還有去設定一個沒有網絡的烏托邦,他們覺得可能是一個打破他們既有印象的電影創意。看他們的評論會覺得,我們原本設定的一些想玩的東西都有被他們接收到,關于性別的,關于沒有網絡的世界,關于我們里面用的音樂的樣貌,還有剛有提到的像繪本的東西,他們都覺得是很有趣的,所以就覺得還蠻開心的。然后他們會覺得,真的臺灣的西門汀是這個樣子嗎?就是像電影里面這么自由嗎?

我們電影更像獨立制作,所以沒有太大的成本去設計場景,所以西門汀的地方都是現實有的,我們就是去組合它,讓這些現實存在的商店組成電影里面的“C門汀”這樣的一個烏托邦。所以真的就像電影里面怎么好玩,你走進臺灣看,迎面而來的臺灣女生,你會訝異是男生還是女生。

我還是希望這個電影可以在大陸放映,不管是戲院或者是在流媒體平臺。這部片子實際上不能被定義是一個“同志電影”,像臺灣地區的歌仔戲或是大陸的京劇,實際上在性別上是可以用扮演的方式去詮釋,去呈現一個有趣的世界。

原標題:《莎士比亞臺北愛情故事,在這部“花吃了那扮成男孩的女孩”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司