- +1

中國人是怎么來的?

原創(chuàng) 維舟 維舟

按人口計算,以“華夏”為核心的中國自從兩千多年前秦漢一統(tǒng)天下起,就一直是世界上最大的族群共同體。雖然每個中國人都身在其中,但也正因為它太大、太復雜、歷史也太悠久,要從整體上把握“中國人是怎么來的”反而成為一個極具挑戰(zhàn)性的使命。

歷史人類學家王明珂在《華夏邊緣》中給出了一個全新的解釋路徑:從“邊緣”的視角切入,通過邊緣的形成及其與“中心”的互動,來理解“中國”的形成和復雜意涵,最終又如何在反思的基礎上,形成新的國民認同和共同體意識。

《華夏邊緣:歷史記憶與族群認同》

王明珂 著,上海人民出版社2020年7月第一版

自1997年問世以來,這本書早已成為名著,也是王明珂“華夏邊緣”系列的第一部著作。在此之后,他又陸續(xù)寫成《羌在漢藏之間》、《英雄祖先與弟兄民族》、《游牧者的抉擇》這三部著作,都著眼于同一個問題,那就是在“中國”或“天下”的框架下,作為政治、經(jīng)濟和文化核心的“華夏”與邊緣的“少數(shù)民族”這一族群構造是如何形成的,他們又如何通過復雜的相互作用機制,凝聚成為超級共同體。

在他看來,那些在“華夏邊緣”的少數(shù)民族,正是最好的一把鑰匙,也是反思歷史的最佳立足點。在這方面,可以說邊疆研究本身也是學術研究的“新邊疆”——因為在這樣的邊緣領域,以往常常苦于文獻材料匱乏,結果反而激發(fā)了跨學科的前沿研究。

我已經(jīng)是三度重讀此書,每次都常讀常新,激發(fā)出不同的感受。最初吸引我的是書中體現(xiàn)出的多學科(人類學、社會學、心理學、族群政治理論、集體記憶理論、考古學等等)綜合解決問題的思路和開闊的歷史視野,并結合田野調查,給后續(xù)討論這一問題搭建了一個很好的框架。

更進一步,則讓我意識到它真正的價值還不在提供了一種解釋、一個答案,倒不如說是一種方法,由此我們可以舉一反三,從歷史記憶的角度出發(fā)來理解歷史現(xiàn)象和族群政治的現(xiàn)實。

直到這一次重讀,在已經(jīng)熟悉其論述和理論的基礎上,我才更多地把它置于學術脈絡之中,既看到它極具啟發(fā)性的面向,也意識到它解釋力不足的地方,而我們還可以如何深化對這一問題的理解。

按傳統(tǒng)的說法,王明珂是典型的“以論帶史”:他并不是羅列、敘述歷史,然后從中總結出觀點,形成理論,而是相反,先有一套解釋歷史的理論框架,然后再進入歷史,以理論工具來遴選、推敲、解析歷史發(fā)展的結構性動力機制。

雖然他本人是歷史學家,但學問卻并不是從歷史的故紙堆里而來,相反,他采取的可說是一種“降維打擊”的方式,從理論高度出發(fā),將歷史作為一堆待處理的材料,很多問題遂能迎刃而解。

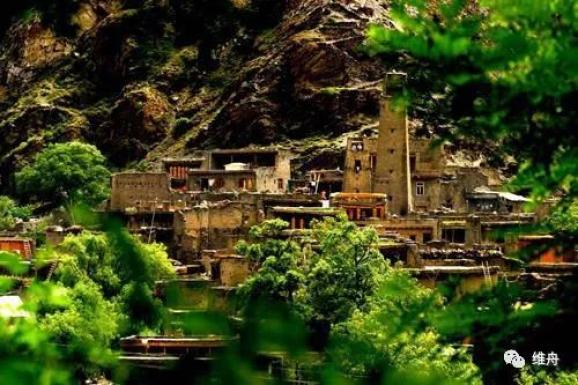

桃坪羌寨 王明珂對“華夏邊緣”的論述是從對羌人的研究開啟的

王明珂在一開頭就為全書定下了基調:人類學研究異文化其實常常是為了反思現(xiàn)實社會和自我,換言之,“邊緣”可以作為理解“中心”的一種方法。

不僅如此,由于“歷史真相”很可能已隨著時間的推移不可獲知,因而他強調,民族研究的重心已經(jīng)由識別、描述“他們是誰”轉移為詮釋、理解“他們?yōu)楹我Q自己是誰”。

我們以往在教科書上,多強調“民族”的客觀屬性,側重共同語言、共同地域、共同經(jīng)濟生活、表現(xiàn)于共同的民族文化特點上的共同心理素質這四個基本特征,但現(xiàn)代族群理論已經(jīng)發(fā)現(xiàn)太多例外,像羌族就沒有一個彼此能溝通的“羌語”,彝族內部的不同分支在很長一段時間里并不認為彼此是同族,沒有“共同民族文化特點”,而這些形成的民族共同體,在歷史上也不見得穩(wěn)定,那么在什么意義上才算是一個“民族”?

例如布依族和壯族非常接近,但卻算作兩個民族;越南的儂人、岱人算兩個民族,但其在國內的支系都定為壯族。最棘手的是它不能解釋族群的變動:例如國內的滿族早已和漢人混居,無人會說滿語,其經(jīng)濟生活、文化心理和漢人也大體上不分彼此,那到底依據(jù)什么把他們定為滿族?

正因此,王明珂強調,族群并不只是客觀存在的社會現(xiàn)實,倒不如說是一套相當主觀的集體文化意識。在族群的劃分上有兩派針鋒相對的觀點,“根基論者”這一派強調族群認同來自某些根基性的情感聯(lián)系,更多是某種“生來就有的成員資格”,另一派“工具論者”則強調的是族群認同的多重性和隨情勢變化的特質。

在對比回顧的基礎上,王明珂認為,這兩派都有難以解釋的地方,他借入了集體記憶理論,彌合了兩派的分歧,因為社會組織的集體記憶通常都有雙重面向:它既是與其他族群爭奪資源、合法性的工具,同時又以根基性的形式存在(“炎黃子孫”)。不僅如此,“記憶”通常都包含著主觀和動態(tài),它不是對過去發(fā)生的事件的客觀記錄,而是有選擇的,是為了順應當下的時勢。

這是他的一個重要理論基點,正是由此出發(fā)來討論歷史事實的。雖然他發(fā)問“我們賴以重建過去的文獻與文物(artifacts),其中所承載的是‘史實’還是‘記憶’?”,但毫無疑問,其實他認為我們的“歷史記載”,都是“記憶”。

在此,他注重的不是像以往的實證主義史學那樣去辨別歷史記載的“真?zhèn)巍保窃噲D去挖掘人們留下這些歷史記載的動機:“因為它們是一種社會記憶,所以我們希望從中得到的信息是,當時人為何要選擇這些記憶?為何要保存這些記憶?在什么樣的社會情境中,這些記憶對他們有意義?”

既然如此,真?zhèn)尉筒辉僦匾驗榫退闶翘摷佟㈠e誤的史事(例如偽造的家譜)也可能隱藏著理解歷史的重要線索,恰恰證明這對當事人有著重要意義。這大大拓展了歷史的視野,加深了我們對史料的理解,但也否認了歷史記載的客觀性,因為這就像《羅生門》的故事一樣,每個人都會編織對自己有利的記憶,而沒有一個版本是唯一的真相。

當然,這種“記憶”的重組和改寫,既有可能是有意的,也有可能是無意的,只是因為不適合集體心態(tài)的記憶,可能根本不會遺留下來。照此推論,就意味著“記憶”是族群凝聚的唯一要素,而且它其實也是爭奪資源的“工具”。

已成中華民族象征的長城,最初也是族群沖突和認同的產(chǎn)物

由此入手,他在回顧歷史時強調:“華夏”這個春秋戰(zhàn)國時期出現(xiàn)的中國人自稱,就是在與長城以外的游牧民族爭奪資源的過程中,逐漸凝聚自身而出現(xiàn)的共同體符號。

從青海河湟地區(qū)、鄂爾多斯草原、西遼河地區(qū)這三個關鍵性地帶游牧社會的形成中,可以看到共同的歷史進程:隨著夏商時期氣候的干旱和資源的不穩(wěn)定性日益突出,原本農(nóng)牧兼營的人群中逐漸出現(xiàn)分化,一部分人徹底轉向游牧生活,社會結構也變得更為分散化、扁平化,以適應不同的生態(tài)條件。

當北方人群南下爭奪生存空間和資源時,華夏族群就更強有力地保護農(nóng)業(yè)資源;但華夏越是互保以壟斷長城以南的資源,遼西和燕山的人群就轉營畜牧業(yè)全面武裝化、移動化,向南方侵奪。

華夏一旦形成一個新的人類生態(tài)體系,許多歷史就被重構為社會記憶,以適應新現(xiàn)實。特別是,華夏認同需要一些“敵對的他者”來強化其邊緣,其結果是,原本曾與華夏關系密切的羌人等部落,現(xiàn)在被看作是“蠻夷”。

與此同時,邊緣人群為了躋身為這個共同體的成員,也出現(xiàn)了大量歷史記憶的竄改,例如“太伯奔吳”的故事顯然是原本被中原視為蠻夷的吳人旨在攀附華夏中心的舉止,一如“為野孩子找家譜”。

這樣就出現(xiàn)了“族稱的漂移”這一現(xiàn)象,也就是華夏的核心在不斷向外擴散、同化的過程中,邊緣不斷向外推移,當原有的邊緣躋身中心后,仍被視為“羌人”的族群,看上去就像不斷往西漂移。

于是,隨著中心的確立,“漢人”這個超級共同體誕生了,它之所以沒有進一步往外擴散,是因為到東漢時代,華夏作為農(nóng)業(yè)定居民族,受限于生態(tài)條件,已經(jīng)擴張到人類生態(tài)地理上的極限。

不過值得注意的是,“中心”其實仍是由“邊緣”界定的,正是那些邊緣標示出中心擴散到了哪里、又是以什么方式影響著邊緣,而邊緣也并非完全被動,幾乎無一例外地,它是在動態(tài)地選擇接受并調適自己的角色位置。

清代嘉慶時期出現(xiàn)的《百苗圖》,是對云貴一帶諸多少數(shù)民族的圖說文本

不難看出,這個相當具有解釋力的框架是圍繞著“資源爭奪”展開的,也就是說,族群邊界的設定和改變,在根本上說是因為資源競爭關系的存在。但這或許可以用在解釋北方邊境,卻較難用在解釋南方的少數(shù)民族形成。

不僅如此,他側重的是長城兩側華夏與非華夏的資源競爭關系,但如果是這樣,羌族、匈奴、東胡這些族群的形成又如何解釋?華夏內部也存在資源競爭,為何卻沒有形成不同族群?

更進一步說,“資源”其實是一個相當晚起的概念,這意味著將土地、森林、草原等原本公有的生存物資私有化,才能轉化為潛在的資源。歷史記載和人類學研究均可證明,這種明確的產(chǎn)權意識,最早見于農(nóng)業(yè)族群,而在游牧漁獵民族中甚至直到近代初期都是相當?shù)模瑩Q言之,這些非華夏族群可能并沒有明確的“資源爭奪”意識。

在此,他沒有考慮到考古學家羅泰的解釋:先秦時華夏與周邊民族的分化,更可能是雙方在社會文化的長期發(fā)展中逐漸拉開了差距,而不必然是直接的競爭沖突所致。

書中極具啟發(fā)的關鍵點之一,就是他強調集體記憶的重要性,促使我們重新思考史料的真實性。在此,他的態(tài)度接近于一個后現(xiàn)代主義歷史學家,著眼的不是尋求“歷史真實”,而是解釋“為何人們需要這些歷史記憶”。但這也可能將歷史闡釋寬泛化,因為如此一來,似乎就不存在“真實”了,但確切地說,我們誰也不知道那究竟是真實,還是“歷史記憶”。

歷史記載不一定是社會的“集體記憶”,有時它只為少數(shù)精英服務,又或是行政管理的官方檔案。像“大禹出生于西羌”這樣的傳說,固然也許表明華夏邊緣的族群“不愿被視為邊遠蠻夷”,但從效果來看,并未因此就使羌族避免了被視為邊緣的命運。此外,如果社會記憶是為了爭奪更好的資源,那么就很難解釋為什么有些族群保留著看起來對自己不利的“記憶”。

如果對比來看,美國的“邊疆學派”是將“邊疆”視為美國精神的體現(xiàn),從中尋求美國歷史發(fā)展的內在動力;而王明珂的解釋框架,更注重的是中國社會“中心與邊緣”在資源競爭關系下的互動,以及雙方如何不斷調適在政治體中的角色位置,最終演變?yōu)楝F(xiàn)代的民族國家。

菅志翔在《族群歸屬的自我認同與社會定義》中也發(fā)現(xiàn),保安族的所謂“四個特征”都是和其他人群共享的東西,僅靠這不能清楚地確立保安族認同,認為“任何一種歷史性的記敘都是對過去發(fā)生的事情有選擇的整理”,不過她更側重強調族群形成過程中國家力量的參與,主張其身份意識是在特定社會情境下才被激發(fā)出來的自我角色意識。

這與王明珂的觀點同中有異,更聚焦于近現(xiàn)代的國家進程,也沒有將個案提煉為一套方法論來把握中國族群互動的歷史。對王明珂來說,則可以說是“作為方法的邊緣”,那不是社會學家的旨趣,最終畢竟還是落在歷史學家的著眼點上,應該說,這是更適合中國歷史的一套方法。

原標題:《中國人是怎么來的?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司