- +1

歷史,沒有白走的路

歷史總是讓人惦念。

正史,野史,演義,戲說,評書,影視……無論在什么年代,無論用什么方式呈現,人們總是喜歡看點歷史。

至于為什么看歷史?看的是什么?歷史有什么用?對于我們來說,似乎又是些既淺近又渺遠、似略懂又道不明的問題。

“人們常常以為歷史就是講故事。什么雍正王朝啦,康熙大帝啦,其實,歷史并不完全是這樣。”歷史學家許倬云如是說。

許倬云有兩種身份:他是嚴肅的歷史學者,也是暢銷歷史書的作者。如果一定要設置“學術”和“大眾”的對立關系的話,許倬云可以說是兼顧兩者的典范。他眼中的歷史,也常常顯得與眾不同。

許倬云寫中國歷史,可以不寫朝代,不寫帝王,不寫制度,卻寫小民百姓的衣食住行、如何過日子……如同通過一支試管的水樣,檢測整條江河的水質,他一面察知細微瑣屑,一面把握歷史大勢,為我們呈現出萬古的江河。讀許倬云寫的歷史,可能是一個開始不太適應,又不甘放棄,繼而越讀越深入、越放不下的過程。

歷史就在那里。今天寫歷史、講歷史的,人多語雜,五花八門。而越是如此,似乎越需要有分量的名家,為我們打開更有創見的視野,賦予歷史值得沉思的價值。從這個意義上,我們都應該去讀一讀許倬云。

歷史,沒有白走的路

文 | 誰最中國

來源 | 誰最中國(ID:shuizuizhongguo1)

為什么讀史?有人說,人不能延長生命,讀歷史可以。

用許倬云的話說是:“要拿全人類曾走過的路,都算我走過的路。”

“拿全人類曾走過的路”,一語雙關,因為許倬云本人是不擅長“走路”的。

許倬云生來有疾,四肢肌肉萎縮,手掌內屈,雙腳無踝,行動極其不便。很多事情無法身體力行,小時候常常是被大人抱到哪里,就要在那里待很久,靜靜地看著別人做事。

就這樣,許倬云自小習慣了做一個“旁觀者”。

抗戰時期的許家兄弟

雖然很多事情不能參與其中,但許倬云學會了設身處地、體會領悟,從一個局外人的角度,對發生的事情做出冷靜的判斷。

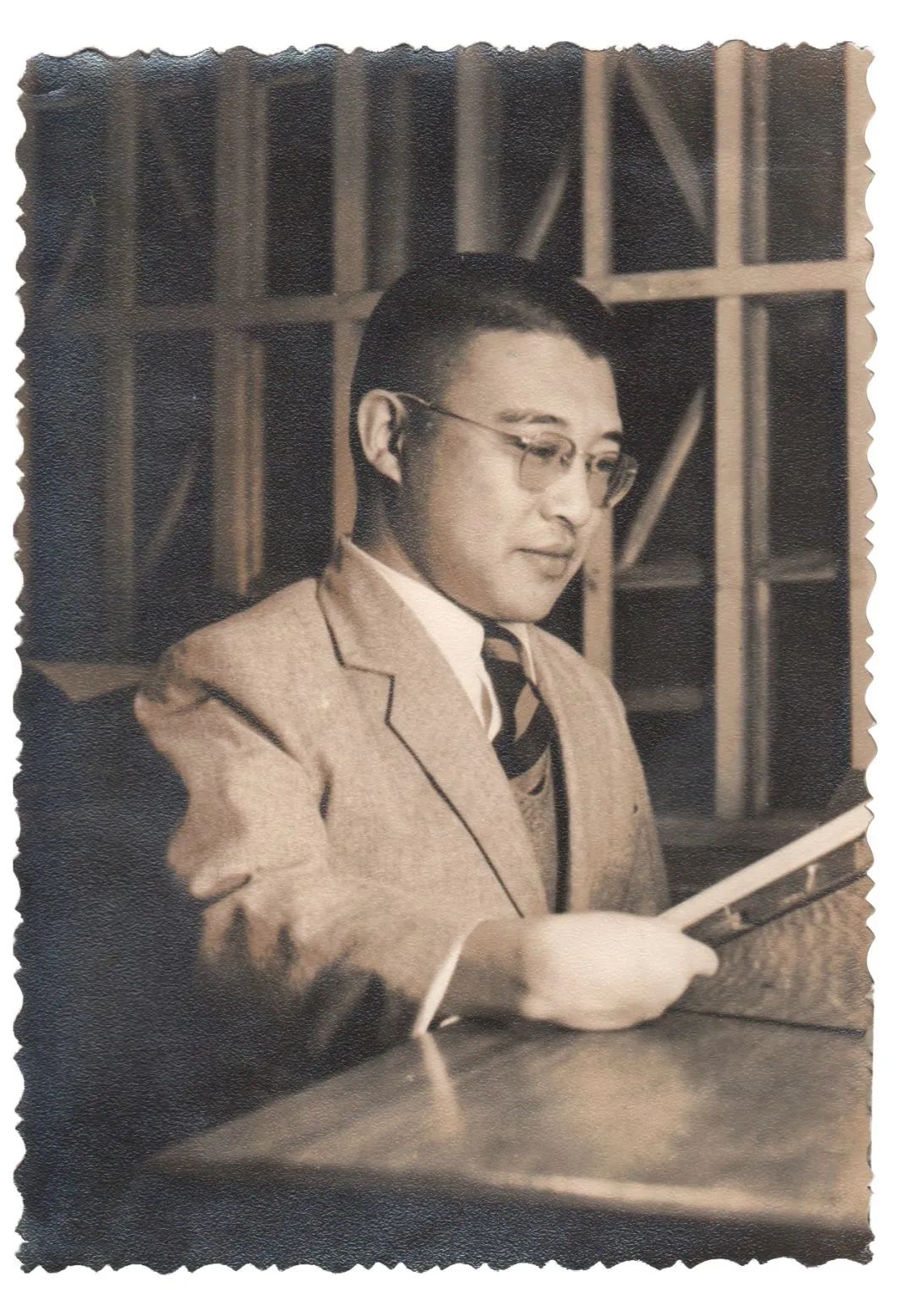

因為身體條件和時代背景,許倬云沒有上過小學,沒有上過初中。許倬云的父親是抗日前線的將軍,平時分析戰局大事,也喜歡讀書藏書。在父親潛移默化的影響下,許倬云逐漸傾心于文史。同時,由于戰事不斷,許倬云隨家人東奔西走,常常生活在中國社會的最底層。

因為這種經歷,許倬云對中國社會的體察都遠較常人真切。在農村,“作為旁觀者,我常常被擺在一個土墩上、石磨上,搬個小板凳,看著人家工作,所以我對農作的每個細節都可以細細地看。”

幾十年后,在完成重要著作《漢代農業》和《求古編》若干章節時,童年各處逃難的經歷,給了許倬云獨特的優勢,因為他曾深入地觀察、了解過農民的生活,他知道真正的農村、真正的精耕細作是什么樣子。

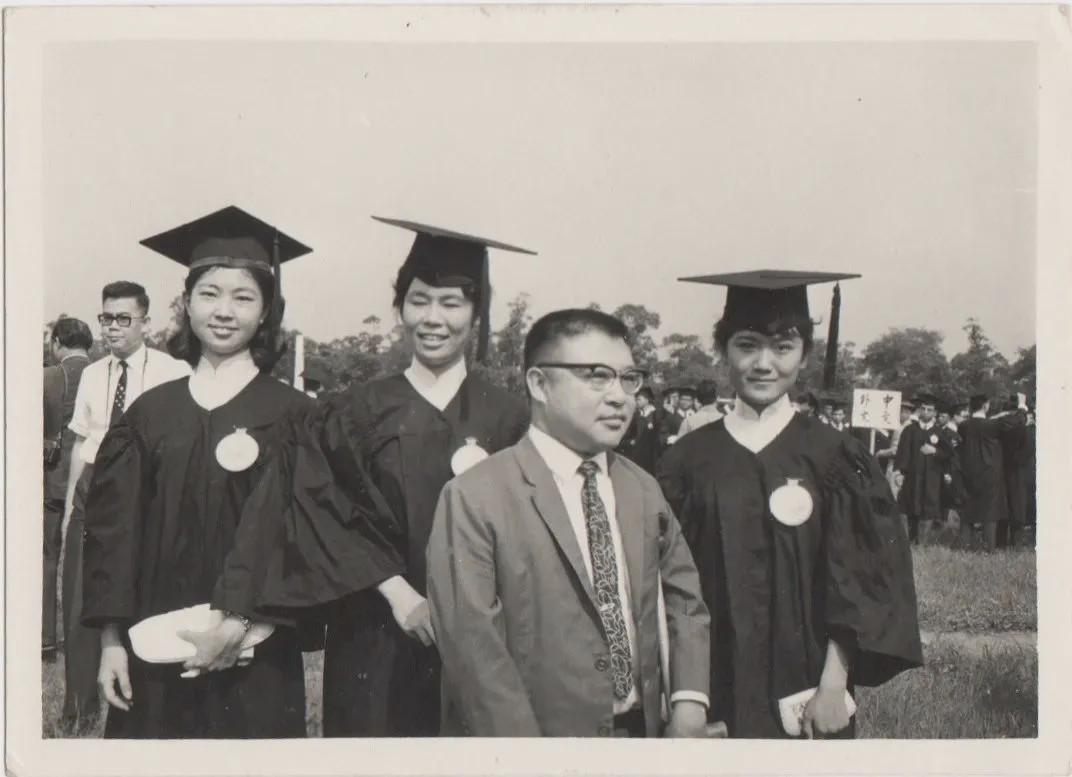

上世紀60年代,許倬云在臺大任教

許倬云19歲時,隨家人遷居臺灣,并考上了臺灣大學,一開始學習外文,又因為國文和歷史成績優異,在校長傅斯年的建議下,轉入歷史系。

雖然轉到了歷史系,但是許倬云沒有放下別的課程,在外文系、考古人類學系和中文系,他都選課加旁聽。“我在大學期間的老師很多,所以學問的路走得很自在,可以說是‘吃小灶’長大的。我學習的本事很大,能夠像海綿一樣善于吸收,知識多而雜。”

許倬云在臺灣大學的七年間,師從李濟之、李宗侗、董作賓、芮逸夫、凌純聲等等,都是一流的前輩學者。令人艷羨的師資,也帶來了幸福的煩惱,使得許倬云必須在不同的老師、不同的思考方式中尋找平衡:“逼得我要思考同一個現象的幾家不同的解釋,以調和它們的沖突,并且形成自己的觀點。”

許倬云終生感激這些不同風格的老師,每個人都教給了他一些東西,他卻沒有走任何老師的路,而是自己走出了一條路。

1957年,許倬云獲得了留學獎學金,赴美攻讀博士。臨行前,文學院院長沈剛伯寄望許倬云長出“第三只眼”:多學些其他文化的歷史,這樣才能更能看清中國文化的性質和變化。

許倬云留學那幾年,正好趕上國外漢學研究的轉型時期,關注點從古代中國轉向了現代中國,研究方法也開始引入社會學、統計學等其他學科的方法理論。

許倬云入學芝加哥大學的東方研究所,他在這里接受了社會學、宗教學以及計量統計學方面的訓練,也熏染了芝大“眼光宏闊”的學風、大問題意識。

許倬云在羅馬博物館

許倬云曾總結自己的學習和研究:始終是在學科與學科之間結合、文化與文化之間比較。

“要有人說話,每句話都講來龍去脈,恨不得從盤古開天地講起,那個人可能是他;要有人在飯館吃道菜,回家后考證菜的做法源于何朝何代,那個人也可能是他;要有人寫中國歷史,不寫政治、戰爭、制度、帝王將相,專寫老百姓,那個人一定是他。”

以上雖是報紙介紹許倬云的幾句“戲言”,卻也多少抓住了他的一些特點。

許倬云研究領域廣,包容中西,兼治古今,是一位“全通型”的學者。也有人評價他是“立于史學疆界之外的歷史主義者”。他堅持著對歷史本真的執著追求,卻又像是史學山林里的不安分者,想要努力跳脫山林之外,觀察林的生長和山的環境。

所以,在《萬古江河》里,他大膽地以文化變遷而非朝代為依據,來為中國歷史劃段,把中國文化納入人類文明體系中來闡釋;他講中國的歷史文化,會時時跳到世界性的視角,與兩河文明、伊斯蘭帝國、哈布斯堡王朝等等做著比較;他又會不厭其煩地講述最微小的細節,試圖在社會生活的微波與細流中,讓讀者感受時代的洪峰和大潮。

宏大的視野,細致的關懷,許倬云在他的史學系統里切換自如。他講的是歷史,也不僅僅是歷史,而是文化、社會、民族、經濟、思想、生活方式、中國和世界、個人和歷史、過去和現在……如果說歷史書寫是一種敘事,那么許倬云寫的歷史,是中國文化的全球化和現代化敘事。

許倬云在西安博物院

四十年前,在做比較文化研究的時候,許倬云就發現,世界正在走向一個不可分的整體。全球化進程果如他所料。

許倬云對未來世界充滿思考,也對西方文明的衰象產生了憂慮:幾百年來,西方文明維持了自己的霸權,將世界迅速帶向不斷進步的方向;然而,其擴張和侵略本性產生的爭奪,也造成了消耗。隨著科技的發展、不同文化的接觸,神消失了,人與人之間缺乏彼此的關懷,使得社會面臨解體的危險。

在許倬云看來, 西方文化的上帝一神論的觀點對于未來世界是不合適的, 而中國的“和而不同”、“陰陽二元論”以及“變化”等觀念,更為適用。在許倬云的思鄉情結里,包含著這樣一種希望:中國應該把這些非常合時的思想資源貢獻給世界。

“‘和而不同’和‘變化無窮’這八個字,應該是‘究天人之際,知古今之變’的鑰匙。這把鑰匙,我們中國人手中是有的。”

“歷史不等于人物傳記,也不等于考證,從大歷史的角度觀察,它是一種解釋工作。”

許倬云用筆下的歷史,引著我們回到歷史具體而微的生活情境里,去了解我們現在的生活從何而來;他立足于全球視角,關注中國歷史的原貌和走向,時時地跳出自我的圈子,冷靜地旁觀,得出新的認識和思考。

其實,在許倬云寫的歷史里,不僅有“那個時期所有的人”,也有“這個時期所有的人”——也就是今天的我們。他不只是向我們講述歷史,更是解釋歷史。

正是在“解釋”中,歷史成了與我們每個人相關的事情。

許倬云也改變了許多講歷史的陳舊語境。

以往的史學傳統,對官方正史體系有著嚴謹的要求,卻拉遠了與普通人的距離。于是,大眾面臨兩難的境地:“正說”的歷史,價值較高,但乏味難懂;“戲說”的歷史,趣味性強,卻往往失實。

許倬云的著作中,不乏專業性的專史論著,而更為人們所熟知的,是語言生動的通俗性讀物。《江河萬古》全書近30萬字,雖然內容精深,但并無晦澀,全書沒有一個注釋,沒有一處大段引文,皆是給普通讀者看的大白話,娓娓道來,讀下來一馬平川,余音繞梁。

許倬云用學術的方式講著通俗的歷史,用歷史觀察和反思著當代社會。他還出版過《從歷史看領導》、《從歷史看管理》,以及“許倬云說歷史”系列書籍,讓歷史與當下人們的某種需求建立密切的關聯,將歷史觀念靈活運用于現實社會的指導。

許倬云與外甥孫王力宏

歷史是人創造的,史書也是人書寫的。歷史真實地發生過,史書卻經過了層層的人為篩選。

許倬云說,人類對歷史的記憶,往往是有選擇性的。“下一代記得有關我們這代人的內容,常常不是我們所要求他們記住的東西,而是他們自己根據時代的需要來選擇到底要記什么東西。”

從這個意義上看,歷史不只是關乎文明起源與發展,更有著現實的意義。世界永遠處在變化之中,不會停止。歷史是過去的記憶,卻也是每一個不斷變化著的當下的折射。

“我們都在這個時代之下有驚慌失措之感。”而許倬云的大眾史學寫作,始終貫穿著一個內在理念:關注著與當下、與中國相關的大問題。他用歷史認知觀照現實社會,展現著史學的咨世功效。

他說,今天中國可以不要一篇細致的學術文章,但需要普通讀者讀得通的文章。這是一個歷史學家的責任擔當與真切關懷。或許,我們都是歷史的旁觀者。然而,我們也都要親自踏上歷史的出路。

THE END

文化名人紀念演講

| | | | | | | | | | | 譚延闿逝世九十周年講座 | 孫中山先生逝世九十五周年紀念論壇 | |

文化名家系列講座

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

城市文化與人文美學

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

社會科學研修班與專題課程

| | | | | (2018) | | | |

新書分享會 | 經典品讀會

| | | | | |||| | | | | | | | | | |

原標題:《歷史,沒有白走的路》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司