- +1

兒子10歲患癌,我們用了兩年說再見

原創 潘聞博 偶爾治愈

口述檔案

時間:2021 年 1 月

地點:北京市海淀區某居民樓

姓名:李靜

年齡:40 歲

職業:曾任美容公司培訓師

這是偶爾治愈的第 3 個口述故事

40 歲的這一年,李靜失去了 12 歲的兒子小雨。

李靜是一位單身媽媽,在兒子 6 歲時,她和丈夫離婚,從老家黑龍江只身南下打拼。她原本計劃攢夠了錢,把孩子接到身邊,就此團聚。

聚少離多的四年后,在 10 歲那年,小雨被確診為肝母細胞瘤。這是一種常見的兒童肝臟細胞腫瘤,根據那時醫生的估計,小雨預期壽命「只有半年左右」。

李靜帶著兒子輾轉全國各地求醫,她和兒子共同度過他生命中最后的 600 多天。有過快樂和滿足,也有辛酸和無力。

「他對我說,他是我的小天使,會永遠陪著我。我想,他之所以能堅持這么久,也是因為怕媽媽難過。」

李靜愛這個孩子,這個孩子也回報她以同樣的愛和感動。但這幼小的生命最終消逝在庚子年的深秋,2020 年 10 月 12 日凌晨,小雨宣告不治,離開人世。

在小雨離開一個多月后,我在北京一間出租屋內見到了李靜。這個 20 多平米的開間,是母子倆在北京看病時的棲身之所。

「房間里到處都有他的身影。」李靜說。

冰箱上貼著小雨買的卡通貼,床頭柜里放著小雨喜歡的孫悟空手辦,枕頭旁是他最喜歡的可達鴨玩偶 —— 這是小雨臨終前最后一天,拿在手里的玩具。

李靜和小雨在北京居住的房間一角

圖源:受訪者供圖

懵然、消沉、麻木、心痛…… 40 歲的李靜在失去孩子之后,不得不面對這巨大的哀痛,但她也正嘗試走出去。

孩子的離去,讓李靜試圖審視自己的人生,對生命有了新的反思和體悟。在她的詮釋里,小雨也許是帶著使命來到世上的,要讓媽媽變得更好。「他來點化我,任務完成了,他也就走了。」

失去孩子 135 天之后,這個媽媽決定直面傷痛,在北京這個「承載最多傷痛的地方」療愈自己,重新振作,就像孩子期待的那樣。

以下是李靜的口述:

他問,我是不是最堅強的孩子?

小雨是在 2020 年 10 月 12 日去世的。那是我們住進「雛菊之家」—— 北京一家兒童臨終關懷病房的第 5 天。

那一天,他的精神狀態沒有特別萎靡,只是覺得累。志愿者來探望他,他說不想說話,只想靜靜玩 iPad。他從小就是個性格偏沉靜的孩子,不淘氣,喜歡靜靜地玩玩具,看喜歡的動畫片。

一直到最后,小雨也沒有說自己有多不舒服,因為我們給他用上了止痛藥。

他真正覺得痛苦,可能是在走前的一個小時。凌晨兩點的時候,我發現他不太對勁,時而清醒時而迷糊,嘴里喃喃低語。我問他,你是在說什么嗎?他說沒有,媽媽你快睡覺。過一會兒,他又自言自語起來。

我感覺到他可能要走了,醫生提前跟我說過孩子臨終時的那些癥狀 —— 他會心衰、喘不上氣,因為有腹水,可能會胸悶甚至窒息。

我喊了醫生,醫生檢查完,告訴我,用不了藥了。

小雨和我說,「媽媽,我要走了,我要死了」。我說,「你要走的話,舍得媽媽嗎?」他說,「舍得,我最愛的就是我自己」。

我給「雛菊之家」的志愿者孫陽老師打電話,小雨有些亢奮,一直在這頭學我說話。他看到了我手機上的呼叫名稱,一直喊「孫陽」,很大聲。旁邊的醫生看不下去,走出房間。

小雨和我說,「媽媽,這里好亮,整個房間好亮,很漂亮」,大口大口喘著氣。

我知道他要離開了。我對他說,「你朝著亮的地方走,這樣媽媽就會放心,不用害怕」。他什么也不說了,慢慢地,平靜了。

李靜在小雨離世 51 天后的朋友圈

圖源:受訪者供圖

他就這樣離開了我。

他曾經問過我,「媽媽,我算不算創造了奇跡,算不算最堅強的孩子?」我說,你很堅強啊。

小雨沒有做手術,也沒有化療,醫生原本預判他最多只能活半年,但是他堅持了近兩年。

從知道他得病的那一天起,這兩年里,我一直都有這樣的感覺 —— 總有一天,他會離開我。

我用了很久時間做心理準備。但直到他離開,沒有呼吸,冰冰冷冷地躺在那里,我才意識到,太難過了,我根本接受不了。

要怎么對孩子開口:

「你得了癌癥」 ?

小雨是 2018 年 11 月查出患病的。

我老家在黑龍江撫遠市,就在國境邊上,毗鄰俄羅斯。2014 年,小雨 6 歲,還沒上小學,我和他父親離婚。也就是那一年,我只身南下打工。

我在一家美容公司做講師,負責技術培訓。小雨交給媽媽和姐姐照料。我姐沒有小孩,她和姐夫對小雨視如己出,我們全家把所有的愛都給了他。

北京家中床頭柜上擺放的合影

從左至右依次為:李靜、小雨、小雨大姨

圖源:受訪者供圖

整整四年里,我和兒子兩地分隔。我只有過年回去一次,待幾天,平時也只是視頻通話。按照我原本的規劃,我會在廣州附近的清遠市買房子,等小雨上了初中,把他接到身邊來。

但計劃全部落空了,什么都沒做成。

小雨的病查出來很突然。從小他的體質都很好,沒得過大病,縱使感冒發燒,吃點藥就康復了。但這一次,他發燒整整三天,一直沒退。我姐擔心他得肺炎,帶著他去醫院去做檢查。

拍胸部 CT 的時候,照到了肝部,醫生發現有陰影,疑似長了東西。第二天,我姐就帶著小雨坐飛機去了哈爾濱,在那里,小雨被診斷為「肝占位」,至于是良性還是惡性,還需要進一步評估。

為拿到進一步的診斷報告,姐姐姐夫帶著小雨直奔上海的東方肝膽醫院。我也趕去上海同他們會合。

見我的第一面,我姐就哭了。這個架勢讓小雨也害怕,我姐說,小雨晚上睡覺的時候一直追問,「我是不是得了癌癥?要死了」。

我在上海見到孩子的時候,他蔫蔫兒的,沒精神,不愛笑。

「一個 10 歲的孩子,怎么可能長惡性腫瘤呢?」我一直不愿意相信有惡性的可能。

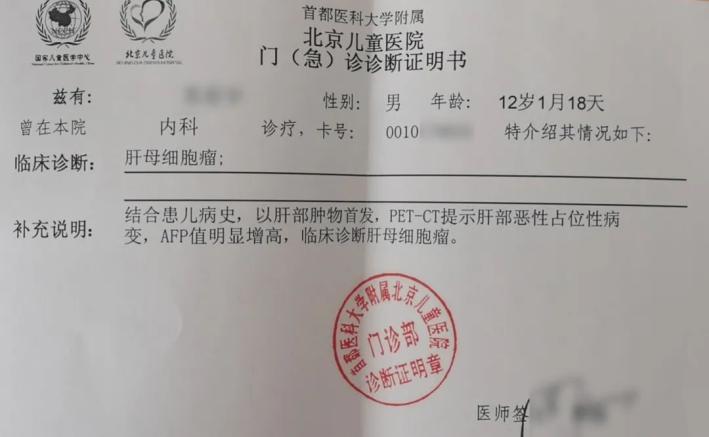

但結果出來了 —— 肝母細胞瘤,一種兒童常見的惡性腫瘤。

原來,在他的身體里,有一個 18 cm × 10 cm 的巨型腫瘤,實際周長相當于一個球那么大。醫生說,這個肝部腫瘤是繞著門靜脈長的,切除的風險很大,在手術過程中,很可能會碰到門靜脈。

一旦碰到,血止不住,孩子就下不來手術臺。

我們又去了上海慈濟兒童醫院,還是一樣的檢查結果。專家建議孩子做化療,他很明確地說,不做化療,孩子也許只能活半年。

2018 年 11 月,剛確診不久的小雨在上海迪士尼樂園

圖源:受訪者供圖

做不做手術?要不要化療?太難選擇了。我沒辦法接受他下不來手術臺的可能。又需要權衡化療帶來的痛苦和效果,很可能,小雨做了化療,能夠多堅持一段時間,但會在痛苦中渡過。

我身邊有朋友的孩子得了惡性腫瘤,我看著他們去做了化療,沒有頭發,沒有眉毛,瘦得只剩一把骨頭。他們甚至吃不下東西,想出去玩,吃好吃的,都實現不了。

我們一家最終商量,決定不做化療,改用抗癌藥物。

但要怎么開口對自己的孩子講,他得了癌癥?

我覺得這是一件特別殘酷的事情。開始我都很難接受,我要怎么給他說?

我只能試圖傳遞給他這樣的信號,「事態并不嚴重」。起初小雨是害怕的,我跟他說,他的肝部長了一個東西。但「問題不大」,通過吃藥能控制住,不一定要做手術。

小雨的診斷書

圖源:受訪者供圖

小孩思想單純,不像成年人那么復雜,他也沒有過多的疑慮,后來也就沒那么擔憂。

自從那時起,我就只有一個信念,我是他媽媽,我必須堅強,我不能有負面情緒,不能讓孩子覺得他完了,得了不治之癥,馬上就會死掉。就算哭,我都是找誰也看不見的地方放聲哭,在他面前,我是不會流眼淚的。

但事實上,小雨因為不得不休學,除了吃藥還要配合其他的治療,漸漸地還是會產生疑問,「我怎么了?」

2019 年,我帶小雨去看電影《一條狗的使命 2 》,電影里的男孩子沒了頭發。他問我,媽媽,他怎么了?

我說,他做化療了,所以沒有了頭發。他又問,我要是做了化療,是不是也會變成這樣?

我遲疑了一下,說,對,也會沒有頭發的。他說,我不要這樣,我不喜歡。

有一刻我在想,

誰來幫我撐一下傘

我從廣州到上海時,想著應該只是良性腫瘤,做完手術就能康復,只是帶了幾件換洗衣服。但后來小雨確診了,我電話辭了職,托朋友退租,處理掉在廣州的東西。

我那時候才明白,陪伴有多重要,每一分鐘,我都不想離開他。

為彌補四年時光中的缺席,我帶著他去了所有他想去的地方,帶他去吃想吃的東西。他很渴望去無錫,因為那邊有一個「植物大戰僵尸」樂園,他特別喜歡這個游戲。

小雨在「植物大戰僵尸」樂園

圖源:受訪者供圖

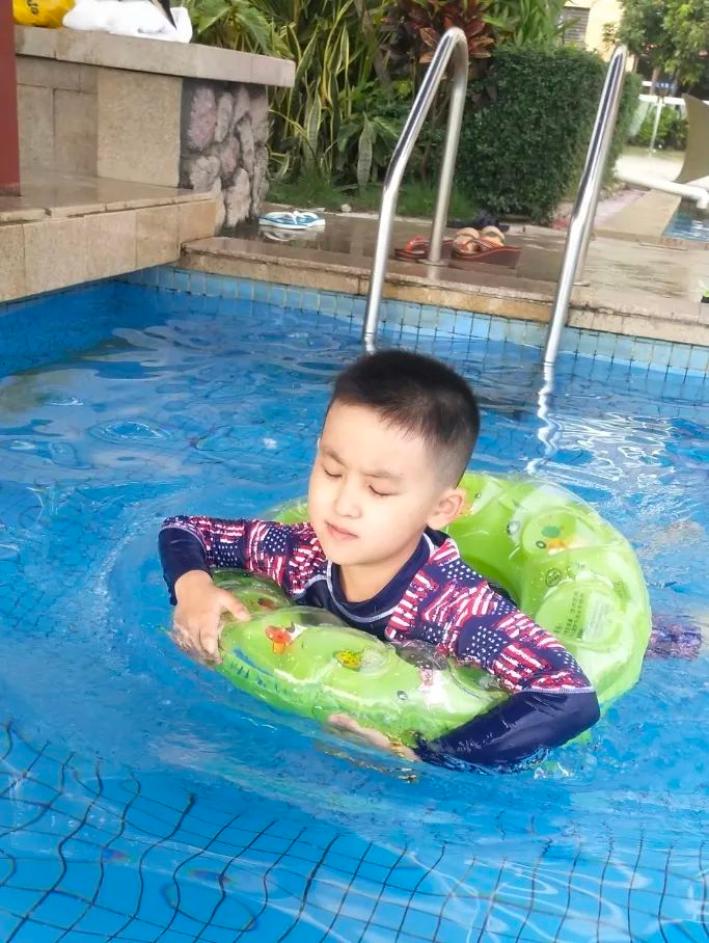

我的手機里保存著和小雨出去玩的視頻和照片,這些都是很珍貴的資料。有他變魔術的,去海邊游泳的,玩小電動車的。

有的時候,我一直陷入一種糾結。我會想,如果選擇了化療或者手術,是不是結果又會不一樣?但有的時候,還是會慶幸沒有降低他的生活質量,他有精力去吃,去玩,去看世界,直到生命的最后一天,還可以玩 iPad。

我知道,有的孩子在化療或者放療的過程中會遭受很大痛楚,臨終時甚至會跟家長說,「讓我死了吧」,其實這對于家長而言,是一輩子的陰影,揮之不去。

對于任何有風險的事情我都不敢去嘗試。

比如,小雨是有商業保險的。但在他治病的這兩年里,所有的費用都沒有走保險渠道理賠。因為保險需要病理證明,要做穿刺,在他的病灶上穿刺,取一小塊去化驗。

但我沒有讓他做。醫生和我說,他的腫瘤較為巨大,加之生病后體重下降,而且年齡小,如果做穿刺,萬一腫瘤不慎被刺破,他就有生命危險。

所以,這兩年,我們輾轉上海和北京,進行保守治療。

去年 6 月,我們從撫遠去北京看病,中轉佳木斯,要停一夜。那天我們打車從火車站到酒店,已經是晚上,還下著雨,司機把車停在離出站口兩三百米遠的地方,我一手打傘,身上背著孩子,另一手要拿行李,行動很不便。

雨很大,夾雜著風襲來,地上滿是積水。我怕兒子淋濕了,就這樣馱著他,后背都不敢挺直,弓著腰艱難地走,雖然只有兩三百米,但對我來說又是很漫長的一段路。到酒店時,我們倆身上都已濕透了。

現在想想,那時候挺難的,有點心酸。那時很希望有個陌生人能伸把手幫忙,幫我撐下傘。

我爸有腦血栓,從小雨剛開始生病到離開,我們都瞞著他。有一段時間,我爸看小雨一直不上學,著急得不行,生病住院 20 多天。我媽知道孩子的情況,也著急,但同時她還要照顧因為腦梗臥床的我爸。

小雨生病后,他爸爸來看過他幾次。他爸爸是那種不太堅強的人,最開始在上海確診時,我打電話告訴他這件事,他在電話里那頭嚎啕大哭,無法接受,「一個小孩,怎么可能得這么大的病呢?」

正在游泳的小雨

圖源:受訪者供圖

2018 年 12 月,我帶著小雨在北京看病,他爸去北京探望他。從我倆離婚一直到小雨生病,4 年了,他第一次和孩子見面。

也因此,小雨對他爸爸印象不深,相處起來,有點像對待陌生人,客客氣氣的。那次見面,他爸陪著他出去吃飯,還陪他打了游戲機,又陪著我們一起去了醫院。

再后來,過年我和小雨回家,他爸也去家里見孩子,他平時很少去。其實,我們家離得不遠,在小縣城,打個車 5 塊錢就到,走路也就十來分鐘。

小雨的父親不知道如何去向孩子表達自己的關愛,也許是他從小沒怎么得到過父愛,不太懂得怎么當父親吧。

小雨后來對我說,他不愿見爸爸,因為他和爸爸在一起,感覺有些尷尬,「不知道要聊些什么」。

小雨去世那天凌晨,我給他爸爸發了信息,他立刻趕到了北京。

見面他一直在哭,因為當時在做「超度」,家長不能過度悲傷,我勸他,哭對孩子不好。在松堂醫院的佛堂里,他守了孩子一夜。

他爸爸一直覺得很不甘心,覺得「我兒子太白瞎了」。

等我病好了

陪你去買漂亮衣服

其實陪伴小雨的這兩年,我發現他也在慢慢長大。

生病之前,他是一個特別較真的孩子,愛耍脾氣,喜歡生悶氣。和同學鬧了小矛盾就記在心里,久久不忘;同學給他起外號,他發脾氣;有人和他開玩笑,他也覺得是天大的事,一直過不去。

后來我對他講,你不要把過去的事情放在心上,這樣對身體不好。我告訴他,肝上長了東西,有心理壓力的時候,一定要及時釋放,遇到什么事情要和媽媽講,不要放在心里,心結解開了,身體才能好轉。

他其實是聽進去了。慢慢地,我發現他的性格開始轉變。生病后,他看到很多人來幫我們,來看望他,他都記在心里,跟我說,我們要好好謝謝人家,別人幫我們不是理所應當的。

我發現他其實在長大,變得有耐心,不再隨意發脾氣。這讓我高興,卻又心酸、心疼。

照顧他確實很累,但這兩年,他對我的認可、理解和愛,對我來說就是一直堅持下去的動力。

比如我們在北京看病,從出租屋到醫院,要換乘好幾次地鐵才能到,住處離地鐵站又很遠。有一天,我對小雨說,先打車到地鐵站,再坐地鐵過去。他那天也許有些不太舒服,一下就哭了,說,媽媽我不吃好吃的了,我們直接打車去,我不想讓你轉那么多次地鐵,讓你那么辛苦。

還有一次,我做飯不小心割到手,他馬上跑過來問我怎么了,追著我問疼不疼。

他還對我說,媽媽,等我病好了,我要陪你去買漂亮的衣服,你最近都憔悴了。

小雨生病前和媽媽的合影

圖源:受訪者供圖

我知道他會注意到媽媽的變化,于是更加小心地隱藏自己的情緒。在他面前,我每次都會很好地控制,掉眼淚也等他睡著了偷偷地掉,平時我不會這樣,怕被他發現。

但我沒有抱怨命運的不公。有一次,我帶小雨去首都兒童醫院看病,在治療兒童肝臟細胞腫瘤的科室門口,發現排著長長的隊伍,很多家長帶著生病的孩子,有的孩子只有兩三歲,有的甚至不滿一周歲就得了癌癥。我跟自己說,我們不是最不幸的。

后來,我們住進「雛菊之家」。有一天,我燉補品給他吃。他吃的時候,注意到病房里有一個不到一歲的小妹妹。他拉著小妹妹,摸著她的頭,跟我說,媽媽,我想喂小妹妹吃。

他一勺一勺地喂那個孩子,那個畫面,我現在想起來都覺得溫暖,我的兒子真的是一個特別有愛的孩子。

到了晚上,他跟我說,覺得妹妹很可憐,「我特別喜歡妹妹,要是她能去我們家多好,我可以一直照顧她。」

要知道,他以前是不怎么喜歡小孩的,他特別害怕別人分走他的愛。以前我會逗他,說媽媽再生一個孩子好不好?他說不行,你只能有我一個孩子。但那時候,我發現這孩子開始喜歡別的小孩了,他懂得分享愛了。

對不起,媽媽無能為力

在 2020 年之前,小雨的病情控制得一直很好,他的腫瘤只有一側可以摸到。但那年元旦之后,他身體另一側也能摸到腫瘤,我就知道,他的病情擴散了。

他逐漸變得虛弱無力,原本 70 多斤重的他,瘦得只有 40 多斤。走路也開始費勁,像老年人似的,不能像原來那樣想走就走、想跑就跑,

他能感覺到自己病情的發展,特別沮喪。有幾次他情緒崩潰了,哭著說,「媽媽我這樣活著特別沒有意思,不如死了算了。」

這個時候我也特別無力。尤其在小雨疼的時候,看著他疼,我替代不了,他嘔吐的時候,我跟著焦急。他吃不下東西或者發燒了,我也沒辦法替他承受。

我特別無助。我恨不得自己就是他,我一遍遍想,為什么病的不是我,為什么不能讓我去替他難受。

但我什么都做不了,我幫不了他,我能做的,只有拍拍他的后背,安撫他,讓他喝點水,能盡量舒服些。

2020 年 6 月,我帶著小雨從撫遠出來的時候,我就有預感,這一次我沒辦法把他帶回去了。

因為生日只差一天,7 歲的小雨和姥姥一起過生日

圖源:受訪者供圖

那次我們從佳木斯中轉,坐飛機到北京,因為小雨走路太慢,腰疼得直不起來,機場的工作人員用輪椅推著他登機。小雨還很不高興,他覺得「我不是殘疾」,他挺要強的。

三個月后,2020 年 9 月下旬,小雨出現腹水,我決定讓他去臨終關懷醫院。

起初,他的腹水不是很嚴重,身體一些局部地方按下去有坑,我開始找醫院給他治療。

我跑了北京兩家兒童醫院,但病房人滿,無法收治。我又找到其他腫瘤醫院,但他們有年齡限制,小雨才 12 歲,不符合收治條件。醫生們也都告訴我,孩子這種情況屬于末期,找臨終關懷醫院比較合適。

這時候,我才發現,我把問題想得太簡單了。以前我認為,孩子要是出現癥狀,我打電話叫 120,然后去醫院就可以了。但這時候我才明白,癌癥末期的病人入院并不容易。

我覺得,兩年的時光加起來,都沒有那幾天難。孩子出現了癥狀,我無能為力,醫生也幫不上忙。

臨近國慶假期,我挨個打電話,北京有 15 家臨終關懷醫院,我打通了其中 4 家的電話,輾轉聯系到「雛菊之家」,才確定能收治小雨。

最讓我手足無措的一幕,發生在 10 月 6 日。

那天晚上八點,小雨喊困,躺下幾分鐘后,又坐起來,說「不行,媽媽,我覺得好悶,你把窗戶開開」。折騰了將近 1 小時,我覺得不對勁,要去醫院。就打了 120 急救電話。

我們到了首都兒童醫院的急救中心,小雨很遭罪,病床上他平躺不了,甚至床放平了,他都覺得胸悶,只能用手支撐著,熬過一夜。

凌晨時,他困得不行,又睡不著,我來到床邊,讓他靠著我的肩膀,閉著眼睛休息一會兒。我稍微動一下,他馬上就醒,太遭罪了。

那天,他很難受。我和醫生講清楚,不需要做其他創傷性搶救。醫生給孩子吸氧,輸血漿,用了一些利尿的藥。

第二天,小雨就轉去「雛菊之家」。五天后,他就去世了。

我不能忘,也不會逃避

我把小雨的骨灰撒向了大海。他生前很喜歡大海,我們希望他能魂歸于此。

從知道他得病的那一天開始,我就知道,他終有一天會離開我。我用了很長時間做心理準備,但直到他離開了,還是很痛。

2019 年 6 月,小雨在惠州巽寮灣

圖源:受訪者供圖

做媽媽的想把最好的東西留給孩子。同理,他也想把最美好的東西留給我。住進「雛菊之家」后,他對我說,他是我的小天使,會永遠陪著我。我想,他之所以能堅持這么久,也許是因為怕媽媽難過。

小雨有個同父異母的姐姐,女孩很早沒有了媽媽,不到兩歲就和我們生活在一起。小雨臨走的那天,問我,姐姐怎么樣了。我對這件事的理解是,小雨擔心走后我會寂寞,希望姐姐能替他來愛我,也讓我繼續做一個好媽媽。

小雨走后的這段時間,我也把對他的一部分感情,傾注在了姐姐身上。姐姐 16 歲了,很懂事。在心里面,我把她當女兒,她也把我當媽媽。

小雨走后,她發信息給我,讓我不要傷心,說以后她會養我。我看到信息很欣慰,也很感慨。

從小雨離開到過年之前,我一直待在北京的出租屋里,這個屋子是 2019 年租的,我們來北京治療都會住在這里,這個房間里到處是他的影子。

房間的布置和他在時一模一樣,他喜歡的玩具還在,他的葫蘆娃、孫悟空、「貓和老鼠」的手辦,以及任天堂游戲機。他最心愛的可達鴨每天陪著我 —— 這也是他生命最后一天,拿在手里的玩具。

以前我們一起拍了許多照片,我沖洗打印出來,放在床頭。我害怕時間越久,我對他的印象就越模糊。于是我把它們打印出來,放著,天天看。看到照片里他笑的樣子,我就開心,想跟著笑。

正在玩耍的小雨

圖源:受訪者供圖

身邊的朋友和家人都擔心我,最開始的十天半個月,每天和我視頻通話。我告訴他們,我沒事,我自己一人在外多年,早已習慣。北京的朋友開了超市,忙的時候會喊我過去幫忙。大家都在關心寬慰我,想讓我走出來。

但旁人再如何,也很難體會我內心的那種感覺。有的時候白天出門熱熱鬧鬧的,晚上回來,家里只有我一個,突然間,孩子就沒有了。

以前我出門,總惦記著把事情快點辦完,趕緊回家,孩子在家呢。現在每次打開門,才意識到,再也沒有人等我了,沒有人喊「媽媽你回來了」,沒有了,屋子里安安靜靜的。

他走了這些天,我從沒有痛痛快快地哭過,哭不出來,甚至覺得哭還挺費力氣的。我想把悲傷釋放出來卻沒辦法,那是一種錐心的疼痛 —— 只剩下軀體,但心不在了。每一天,我都在腦海中回憶他臨終那天的場景。

小雨在的時候,我的目標很清晰,很明確。他就是我的動力,我要為他做所有的事情,我不能生病。這兩年來,我真的沒生過病,連以前每到夏天就會犯的胃痙攣,這兩年都沒犯過。但小雨走后,問題又都回來了,身體也大不如前。

我才發現自己真的很累,每天睡不醒,稍微用點體力就覺得特別困。我知道時間很珍貴,但我也清楚自己的狀況,立刻去工作我也做不了。

前段時間,我覺得該找點事做,就去駕校報了名。每天背誦科目一的試題,但發現自己記性變得很差,有的題一錯再錯,注意力和以前相比也差得很多。

今年過年,我回撫遠老家。我是除夕夜到的,正是萬家燈火時。

從北京上飛機的那一刻我就后悔了。覺得回家的決定下得太沖動,擔心會讓家人情緒受到影響。我也不知道該怎么進屋,上一次我從家出來的時候,是帶著小雨走的,現在只有我一個人回去。

過段時間,我還是要回北京找一份工作。這個城市是我留下傷痛最多的地方,在別人看來,也許要立刻離開才能忘記。但我不能忘,我不會逃避這個地方,我要在這個地方重新站起來,用自己的方式療愈傷口。

生病后的小雨和媽媽的合影

圖源:受訪者供圖

小雨離開六七十天的時候,他爸爸出了事故,住進了 ICU。我原本覺得,這些年,這個人的生死和我沒什么關系了,畢竟分開那么多年。而且,在很多我需要幫助的時候,他也只是在能力允許的范圍里,出了一點點錢,其他什么都沒有。

但等我知道他出事的時候,又覺得挺受刺激。不管是大人還是小孩,生命真的太脆弱了,人要活得明白一點,不要什么都等以后再補償,因為要看老天給不給這個機會。好在后來,他也康復出院了。

在小雨生病之前,我很少有時間考慮生命的意義。那個時候,我像機器人一樣,每天上緊發條,奔波于各地,去各家店做銷售,忙忙碌碌。

但小雨的離開一下子讓我明白,生命應該更有意義,人這輩子活著不能只為了賺錢。

我現在覺得,人世間的物質、金錢,人與人的糾葛,勾心斗角,都是虛無的,最重要的是讓生命變得有質量。

等我回北京之后,可能會在業余時間,去幫助和我有相似經歷的人。小雨生病的時候,我感受到很多溫暖,我也希望能去溫暖別人,讓別人在獨孤無助的時候,也能看見一點希望和光。

我想,我和小雨之間的緣分就這么多了吧。這兩年來,我可以和他天天待在一起。他來到這世上,也許是因為他愛媽媽,希望媽媽變得更好。他來點化我,任務完成了,他也就走了。

生病前的小雨

圖源:受訪者供圖

現在相比最開始,我覺得自己慢慢在復原了。

我想過關于更久的打算,可能不會在北京長期待下去,我今年 40 歲了,也不適合一直「北漂」。可能會去離家不遠的小城市,重新開啟生活。我會好好照顧爸媽,會去吃小雨還沒吃到的那些東西,看他沒見過的那些風景。

媽媽會振作起來,我想,這也是小雨想看到的。

(為保護受訪者隱私,文中李靜、小雨為化名。)

撰文:潘聞博

監制:蘇惟楚

封面圖來源:受訪者供圖

— Tips —

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司