- +1

中非民間觀察者:李東

原創(chuàng) PMUBAA 游豬生態(tài)

故事圍繞李東探索非洲的路徑展開,希望給予非洲觀察者以啟發(fā)。

■ 中非民間觀察者:李東

隨著中非合作的廣度和深度持續(xù)增加,不同于以往單純經(jīng)商或者旅行,往返與兩個(gè)文明和大陸之間出現(xiàn)了越來越多的新面孔,我們稱之為「民間觀察者」。

民間觀察者不滿足于淺層的觀察和二手信息,他們更執(zhí)著于近距離的真實(shí)和客觀規(guī)律。他們跟隨自我的好奇心,游歷和探索著非洲神秘的大陸,同時(shí)積極運(yùn)用新的媒介手段,包括非虛構(gòu)寫作、紀(jì)錄片、Vlog等方式試圖解讀出全新且現(xiàn)代的非洲。

李東既是其中的重要代表,也是一個(gè)繞不過去的名字。

從2012年開始,他在廣州小北附近的非洲人聚集區(qū)寶漢直街長期租住,通過近距離、友好的接觸,他取得了來廣州工作的非洲人的信任,得以長期拍攝寶漢直街的人物和生活,他的作品《廣州非洲人街》、《他鄉(xiāng)》等備受國內(nèi)外關(guān)注。后來他又轉(zhuǎn)向紀(jì)錄片拍攝、電影劇本和小說創(chuàng)作,2019年他游歷了東非和西非五國,與當(dāng)?shù)氐闹袊撕头侵奕私徽劇?/p>

他的鏡頭照向在廣州的非洲人

在從事工程設(shè)計(jì)和建設(shè)工作15年后,李東轉(zhuǎn)向了紀(jì)實(shí)攝影。他對(duì)廣州的移民社區(qū)尤其感興趣,許多非洲國家人員來到廣州從事中非貿(mào)易,他們用快遞、包裹或自帶的方式將中國的服裝、電器、化妝品等商品帶回非洲,并形成了聚居地。

2013年,李東住進(jìn)了非洲人聚集的寶漢直街,一待就是8個(gè)月。

他見過凌晨五點(diǎn),菜販們挑去腐壞的蔬菜,整理好新鮮的存貨;早上十點(diǎn),穆斯林餐廳陸陸續(xù)續(xù)支起桌椅和頂棚;下午五點(diǎn)之后,寶漢直街真正變得熱鬧起來,溫暖潮濕的傍晚,流動(dòng)的人群與商販交織在一起,隨處可見的五彩繽紛的水果與服飾,招牌也在其中熠熠生輝。

李東的攝影作品展示了寶漢直街的生猛和多元性。在一個(gè)早晨,他在早餐鋪拍攝到一個(gè)穿著美國國旗條紋襯衫,手提豆?jié){油條的非洲小哥。各種國家的元素揉雜在一起,使人感到新奇。

■ 廣州寶漢直街的非洲小哥。來源 | 李東

在2014年發(fā)表過后,他的非洲主題攝影作品受到了重視,在歐洲巴黎、科隆、布魯塞爾進(jìn)行了三個(gè)月的展覽。

此后,他加入了一些非洲研究協(xié)會(huì),讀了許多非洲史和人類學(xué)、社會(huì)學(xué)相關(guān)的書籍,但是理論上的東西總是讓他找不到感覺,于是他決定到非洲現(xiàn)場去看一看。

到非洲現(xiàn)場,還原真實(shí)的非洲

國內(nèi)大多數(shù)人對(duì)非洲的印象就是動(dòng)物世界和原始部落,但李東更想去看看非洲的城市和他們的現(xiàn)代化。他拜訪了非洲4個(gè)國際大都市,其中最吸引他的是尼日利亞的拉各斯,這個(gè)城市體量大,市場活躍,“像廣州的90年代那樣地生猛”。

拉各斯發(fā)展快,政策變得也快,機(jī)會(huì)多,暴發(fā)戶多,詐騙更多,“大家都在冒險(xiǎn),只要沒被抓住,沖過去就是勝利。”

雖然大城市的發(fā)展機(jī)遇多,但生存壓力也大。遇到塞車時(shí),總有小販排著隊(duì)地來兜售他們的商品,不管天氣如何炎熱,他們涌到車旁,賣力地推銷瓜果、零食等小商品,車開動(dòng)了,他們就穿著塑料拖鞋“啪嗒”“啪嗒”地追著車,完成這一筆只價(jià)值兩塊錢的生意。

■ 尼日利亞的拉各斯城市。來源 | 李東

李東起初不太適應(yīng)非洲的小費(fèi)制度,總覺得“我給你談交情,你卻給我談小費(fèi)”。其實(shí),非洲大多數(shù)人沒有正式的職業(yè),他們總是千方百計(jì)“創(chuàng)造”出服務(wù),來使別人有理由支付小費(fèi)。李東說:“他也不想‘無功受祿’,總想為你做點(diǎn)什么,雖然你可能不需要。”

有一次他在去博物館的路上,有人就上來陪著他聊天,聊得非常投合,到了博物館前要分手時(shí),對(duì)方卻伸手要小費(fèi),讓他哭笑不得。無獨(dú)有偶,另有一次,他去坐巴士(當(dāng)?shù)厝朔Q為“馬塔圖”),一個(gè)人主動(dòng)上來幫他拿行李,然后同樣向他索要了小費(fèi)。

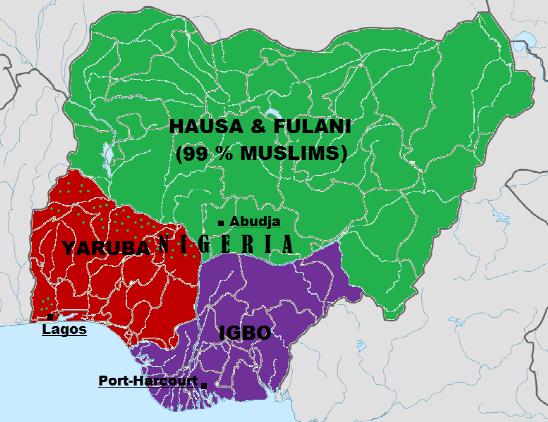

■ 尼日利亞有三大民族 Yoruba, Hausa, Igbo 所在地區(qū)如圖所示。來源 | 網(wǎng)絡(luò)

這種積極而又浮躁的氛圍也是自上而下傳遞的。尼日利亞的政治環(huán)境極其復(fù)雜而多變。在尼日利亞,有三大民族和200多個(gè)族群,250多種語言,和兩大宗教(伊斯蘭教和基督教)。這導(dǎo)致尼日利亞的政黨通常以民族,宗教和地理位置來劃分,而并非根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)國際共和學(xué)會(huì)最近在五個(gè)州的一項(xiàng)調(diào)查,48%的民眾分不清楚各大黨派的綱領(lǐng)。在2020年Edo州的選舉中,2016年選舉時(shí)的州長Godwin Obaseki 和候選人Osagie Ize-Iyamu都更換了他們的黨派。

■ 尼日利亞拉各斯城市面貌。來源 | 李東

在文學(xué)中閱讀非洲,展現(xiàn)非洲

李東最近在寫上次在拉各斯采訪到的一個(gè)廣州牛仔褲廠家的女中介、翻譯到尼日利亞去追債的故事。

故事講述女主在尼日利亞經(jīng)歷坎坎坷坷,不斷掙扎,漸漸完成了與非洲、尼日利亞的磨合,找到了和尼日利亞人相處之道。在追債幾近完成的同時(shí),又成為了尼日利亞農(nóng)副產(chǎn)品賣到中國市場的新中介和翻譯,逐漸成為了中國阿膠企業(yè)收購西非驢皮的最大中間商。

為了寫好這些故事,李東要更加深入地研究尼日利亞人文社會(huì)。

■ 美國尼日利亞裔作家阿迪契 Chimamanda Ngozi Adichie

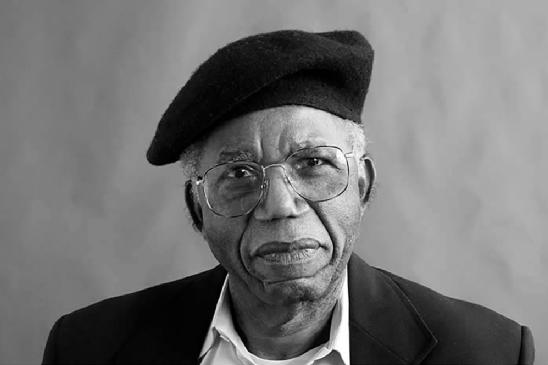

對(duì)他啟發(fā)較大的是一個(gè)美國尼日利亞裔作家阿迪契,以及尼日利亞文學(xué)家阿契貝。阿契貝是尼日利亞的魯迅,他的作品《瓦解》剖析了尼日利亞的傳統(tǒng)文化如何遭到基督教文化的“瓦解”的。

■ 尼日利亞文學(xué)家阿契貝Chinua Achebe

阿迪契的《美國佬》講的是主人公在尼日利亞長大到美國留學(xué)發(fā)展,在尼日利亞新千年迅猛的發(fā)展后,同時(shí)無法忍受在美國無時(shí)不在的種族歧視下,于2010年回到了拉各斯創(chuàng)業(yè)的故事,用交替的視角來看兩個(gè)國家兩個(gè)社會(huì)。

這些作者通過文學(xué)更生動(dòng)、有機(jī)、系統(tǒng)、完整地呈現(xiàn)出尼日利亞當(dāng)下的人文社會(huì),“學(xué)術(shù)的文章、著作讓人加深了對(duì)于非洲支零破碎、不知所然的印象。反而是這些文學(xué)作品讓人對(duì)非洲有了一點(diǎn)完整的感覺和認(rèn)知。”李東這樣感慨道。

李東覺得,他真正對(duì)非洲有清晰一點(diǎn)的認(rèn)知,是從尼日利亞回來,進(jìn)行非虛構(gòu)寫作的那段時(shí)間。

李東認(rèn)為,在非虛構(gòu)寫作中,這些人物故事的走向,他們的行動(dòng)和結(jié)果都是確定了的,這就需要去探究背后的緣由,“就像是在破案,根據(jù)蛛絲馬跡去還原犯罪現(xiàn)場一樣。”

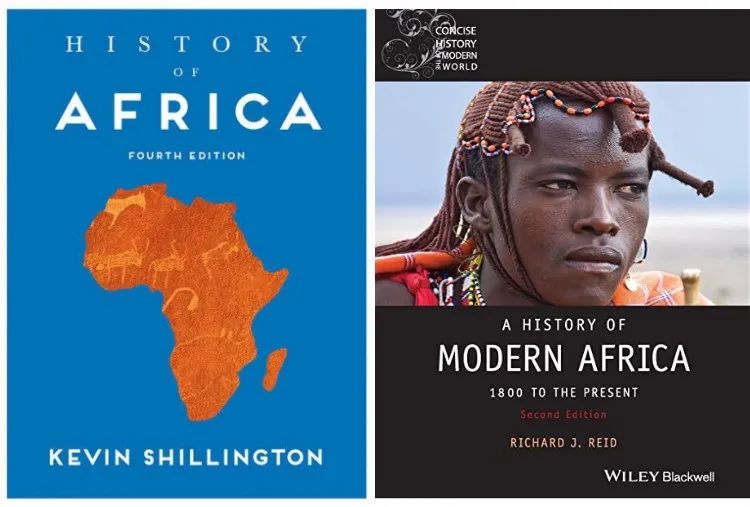

李東說不僅僅是根據(jù)采訪的言辭,更多需要通過諸如這些文學(xué)作品,非虛構(gòu)文學(xué)作品,新聞時(shí)事報(bào)道,商業(yè)財(cái)經(jīng)、歷史、社會(huì)和人類學(xué)相關(guān)研究等等。

除了現(xiàn)在寫的這個(gè)在非洲追債的故事外,去年有一個(gè)關(guān)于尼日利亞奶飲料女王的故事《越過山丘》在網(wǎng)易的人間欄目連載發(fā)表。

對(duì)于李東來說,通過親自拜訪非洲和大量閱讀,他才真正接近了非洲。能夠親自去到非洲,自然是了解和感受這塊大陸的最佳方式。

李東在非洲大陸的旅行讓他感受到非洲真實(shí)的風(fēng)土人情,而文學(xué)作品對(duì)非洲社會(huì)圖景的勾勒,呈現(xiàn)了個(gè)人內(nèi)心的暗流涌動(dòng),使得李東對(duì)非洲的感知和認(rèn)識(shí)進(jìn)一步加深。

■ 非洲通史包括凱文·施林辛(Kevin Shillington)的History of Africa(左圖), 理查德·雷德 (Richard J. Reid)的現(xiàn)代非洲史(右圖),阿萊克斯·湯普森的非洲政治導(dǎo)論。

阿契貝的《瓦解》, 西翁戈的《血色花瓣》,和海德的《馬魯》,這些作品都不約而同地以種族問題、后殖民主義等為主題,深刻地描繪了主人公以及非洲整體的命運(yùn),在國際文壇享有非常高的聲望。

■ 德州大學(xué)非洲文學(xué)教授Aaron Bady呼吁公眾要讀更“現(xiàn)代”的非洲文學(xué)作品,作品推薦如圖。

制圖 | PUMBAA

李東認(rèn)為原來的文化傳播是精英引領(lǐng)的面向大眾的傳播,我們應(yīng)當(dāng)有大量的民間的、自然的對(duì)話。“精英”們通常已經(jīng)達(dá)到了一定的知識(shí)積累和認(rèn)知水平,他們希望傳遞出自己對(duì)世界的見解,正因?yàn)槿绱耍@些文學(xué)家和歷史家們才能更宏觀地描繪出社會(huì)的輪廓。

李東所做的也正是向還沒到過非洲的人展示那里的狀況,讓更多人更客觀地了解這個(gè)大陸。

在短視頻中看見非洲

而今,互聯(lián)網(wǎng)帶來了更多民間交流的可能性,李東希望有技術(shù)能夠解決這些問題。新媒體平臺(tái)一般具備如下特點(diǎn):基數(shù)大、傳播內(nèi)容日常化、碎片化和多樣化。

但關(guān)于視頻內(nèi)容以獵奇吸引用戶的爭論也沒有停止過。搜索某視頻平臺(tái)過去30天關(guān)于非洲生活播放量最大的10支短視頻(截止1.18),發(fā)現(xiàn)他們并不能起到消除對(duì)于非洲刻板印象的作用。

在非洲生活播放量最大的10支短視頻里,我們總結(jié)以下特點(diǎn):

旁白:全部以中國人敘述和配音

場景:全部基于鄉(xiāng)村

主題:關(guān)于非洲人的造型和非洲打工生活較多

播放量:均在230w-400w

在這10支視頻中,大部分(7支)內(nèi)容相對(duì)中立。這里面包括科普性質(zhì)的視頻,也有在非洲與當(dāng)?shù)厝讼嗵幍娜粘!km然拍攝者的敘述都相對(duì)客觀,但非洲人的形象非常單一,加固了人們的刻板印象——“非洲人的窮是有原因的”(熱評(píng)第一)。

視頻場景幾乎都設(shè)置在農(nóng)村,當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)城市的展現(xiàn)十分不足。這些更多是獵奇的視頻一定程度上滿足了我們對(duì)于非洲多元化的鄉(xiāng)村的了解,但無法幫助我們了解正在進(jìn)行和發(fā)展中的現(xiàn)代非洲。

我們是否可以期待更多熟練于兩種文化和語言的人彌補(bǔ)這一視角的不足?

慧玲是一位上海女孩,12歲跟隨家人來到非洲加納。回到中國后,她發(fā)現(xiàn)對(duì)于非洲的誤解還比較多。她開始拍Vlog,展示她和非洲朋友的互動(dòng),以及非洲的拍賣會(huì)、Party、時(shí)裝店和自然風(fēng)光。

■ 慧玲在肯尼亞內(nèi)羅畢城市最高處。來源 | 公眾號(hào):慧玲帶你非

在她的Vlog里,我們看到熱情隨性的當(dāng)?shù)厝撕头侵挢S富多彩的生活。她可能屬于極少數(shù)熟知多種文化并樂于表達(dá)的創(chuàng)作者,也是真正融入了本地生活里,不作為闖入者和獵奇者的形象出現(xiàn)。

除了視頻以外,非洲音樂在國際舞臺(tái)上也正發(fā)揮愈加重要的文化交流作用。各大音樂公司和平臺(tái)也紛紛開始培養(yǎng)非洲的音樂新秀,例如,Apple music在去年7月推出Africa Rising藝術(shù)家發(fā)現(xiàn)計(jì)劃。這些舉動(dòng)使非洲本土的藝人走出國門,使非洲音樂在全球盛行。

■ 非洲音樂創(chuàng)作者

這些音樂和視頻的創(chuàng)作者都跨越了平臺(tái)的障礙,將非洲真實(shí)的故事和自己的見解帶到我們身邊。

FB的博客"Everyday Africa"介紹了努力在非洲創(chuàng)造改變的人們;推特的話題 #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou 底下,人們用文字和照片消除對(duì)于非洲的偏見,展示非洲積極和高科技的一面。

■ 制圖 | PUMBAA

旅行、文學(xué)作品、視頻和音樂為我們提供了多樣的、了解非洲的路徑。我們可以根據(jù)自己的時(shí)間和偏好自由選擇。前提是擁有一個(gè)開放、包容的心態(tài)。

非洲有54個(gè)國家和13億人口,遠(yuǎn)非一個(gè)特征、幾個(gè)單詞可以概括的。只有接受個(gè)體和地域里的復(fù)雜性,我們才能碰觸到真正的「人」,了解真正的非洲。

然而,中文互聯(lián)網(wǎng)還需要更加多元化的場景、人物和敘事,等到這些作品真正百花齊放的那天,我們才能看到一個(gè)完整的、生機(jī)勃勃的非洲。■ 非洲真實(shí)故事

編者語

游豬也正在建立一個(gè)非洲和中國交流的平臺(tái),在聚集研究者和敘述者,希望把他們的洞察傳遞出去。

其實(shí),開始行動(dòng)并沒有那么難,寫作其實(shí)只需要一支筆或者一臺(tái)電腦,而短視頻的制作門檻也較低,各種視頻制作軟件像剪映也方便我們在手機(jī)上進(jìn)行剪輯。無論你是醫(yī)生、商人、還是學(xué)生,只要你居住過,了解當(dāng)?shù)氐娜宋沫h(huán)境,你就有可能成為一名民間觀察者。

原標(biāo)題:《中非民間觀察者:李東》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號(hào)請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司