- +1

歷史中的崔浩:曾經的功臣全族被殺,只因寫史曝光皇家隱私

原創 文史君 浩然文史 收錄于話題#三國兩晉南北朝39#中國古代史188

北魏太武帝太平真君十一年(450年)六月的一天,北魏京師平城(今山西大同)城內,一名蓬頭垢面的大臣被囚在檻車中,押往城南刑場,執行死刑。途中及行刑前,數十名衛士肆意地朝他頭上、身上撒尿。大致同時,他屬下的數十名秘書郎吏也都相繼被殺。隨后幾天,他的族人、姻親(范陽盧氏、太原郭氏、河東柳氏等漢族高門大族)皆被連坐滅族,成百上千名包括老幼婦孺在內相繼倒在血泊中。這就是北魏太武帝拓跋燾晚年發動的震驚內外的“國史獄”事件。被殺的人,是曾被太武帝倚為心膂的漢族大臣崔浩。他智謀百出,多次策劃重大軍國事務,為北魏統一黃河流域立下赫赫功勛。這樣一個功臣,究竟犯了什么罪,而慘罹橫禍?

北魏名臣崔浩雕像

一、博聞多識,踏上仕途

崔浩(381—450年),字伯淵,小名桃簡,清河郡東武城(今山東武城縣)人。他出身于高門士族,七世祖崔林,三國曹魏時曾任司空;父親崔宏,年幼時就被稱為“冀州神童”,北魏初曾出任吏部尚書、天部大人等職。

崔浩自幼天資聰穎,勤學苦讀,經史、陰陽、諸子百家之書,無不閱覽。知識淵博,時人莫及。18歲時,崔浩像其他公卿子弟那樣循例入宮。道武帝拓跋珪天興年間(398—403年),崔浩憑借自己淵博的知識、識見和高超的書法,逐漸遷為給事秘書、著作郎,頗得拓跋珪賞識,常隨侍左右。雖說“伴君如伴虎”,加之拓跋珪晚年疑神疑鬼,喜怒無常,動輒因小事誅罰隨侍,但崔宏、崔浩父子素來恭敬殷勤,小心謹慎,故得以保全性命。

明元帝拓跋嗣即位后,命崔浩為博士祭酒,常令他講授經書。崔浩利用自己擅長陰陽術數之學,來迎合有同樣嗜好的明元帝。他多次奉詔占卜吉兇,為明元帝解答疑惑。崔浩之言,事后多有應驗,因此越發得到明元帝的信任,常常讓他參與謀劃軍國大事。

二、參議軍國,運籌帷幄

得到信任、重用后,崔浩在明元帝、太武帝兩朝,屢屢參議軍國要事,運籌帷幄。他策劃并取得巨大成功的事有這么幾件:

第一件事,否決遷都之議。北魏自拓跋珪起,就定都平城。神瑞二年(415年),平城發生嚴重旱災,幾乎顆粒無收,很多百姓或餓死,或流亡。太史令王亮、蘇坦等援引讖書有關記載,勸明元帝遷都鄴城(今河北臨漳縣西、河南安陽市北郊一帶)。

明元帝雖贊同此議,不過他還是習慣性地征求崔浩的意見。崔浩提出異議,他認為,此時萬萬不宜遷都,理由有三:第一,鮮卑族人少,遷都以后,族人分散于各州郡,形如散沙,易被四方強敵各個擊破;第二,鮮卑人遷移后,若不服水土,必染疫病,會導致死傷慘重;第三,遷都鄴城后,平城守衛空虛,柔然等強敵必然會乘機入侵,后果不堪想象。他建議君臣、軍民共克時艱,待來年春草復生、羼雜乳酪、菜果,平城民眾的食糧足以維持到秋收。明元帝聽從了崔浩的建議,挑選部分貧困戶分赴定、相、冀三州就食,由當地開倉賑恤。第二年秋天,收成很好,百姓富足,人心安定,國家度過了難關。明元帝很高興。

北魏平城模型

第二件事,是謀劃征伐。北魏前期,北方黃河流域尚有多國割據,彼此間攻伐混戰;南方的東晉、劉宋,也不時北伐。北魏的主要精力傾注于軍國征伐中。在明元帝、太武帝兩朝,崔浩參與謀劃的大小征伐,不勝枚舉。

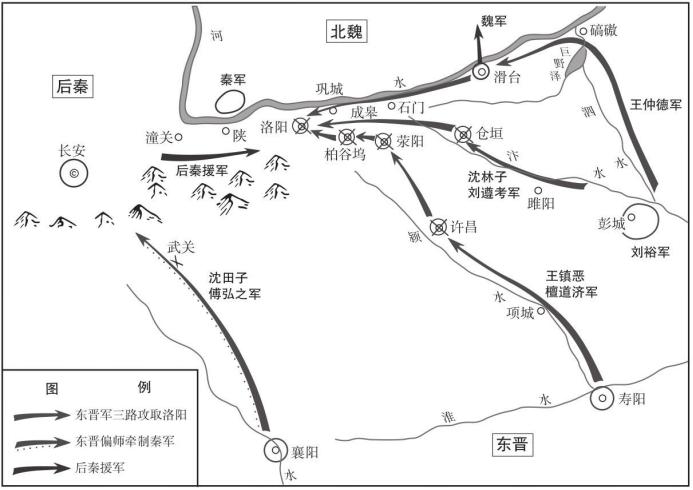

比如明元帝泰常元年(416年),東晉太尉劉裕親率大軍北伐后秦,后秦軍連連敗退,毫無還手之力。為順利進軍關中,劉裕向北魏借道。北魏大臣皆以為,劉裕西伐后秦其實意在侵略北魏,因此建議不借道。但崔浩力排眾議。他認為劉裕誓在滅秦,極有可能成功。若北魏阻攔晉軍,劉裕因受阻而轉攻北魏,北魏就難免有為后秦火中取栗、代其受敵之危。如果柔然再趁機侵擾,北魏將遭晉軍、柔然南北夾擊,局面將不堪收拾。先允許晉軍借道西進,再出奇兵斷絕晉軍東歸之路,待其后勤匱乏,軍心混亂之際,再大舉出擊滅晉軍。事態發展,果然一如崔浩所料。

太武帝神?二年(429年)四月,太武帝準備北伐柔然。太史令張淵等以天象不利于北魏,柔然僻居漠北,土地荒涼,民眾桀驁等理由,勸阻太武帝北伐,群臣齊聲附和,只有崔浩支持北伐柔然。他說:我早就熟觀天象,三年之內,天子必將大破柔然、高車諸國。征服了柔然、高車,免除國家后顧之憂,可專心對付劉宋。經過崔浩分析,太武帝堅定了北伐柔然的決心。太武帝親征柔然,果然柔然降服,劉宋也沒敢出兵侵犯北魏。太武帝稱贊崔浩“才略之美,舉世無雙;預知成敗,若合符契”,自此對他更言聽計從。

影視劇中的柔然可汗

第三件事,是議立太子。明元帝因嗜服寒食散,身體羸弱。泰常七年(422年)五月,自感不久于人世的明元帝秘密向崔浩請教身后之計。崔浩建議早立太子,即便皇帝一旦不諱,北魏也不至于陷入混亂。而諸皇子中,唯皇長子拓跋燾文武兼備,堪當大任。明元帝采納了崔浩的建議,立拓跋燾為太子,同時命長孫嵩、奚斤、崔浩等輔佐。泰常八年(423),明元帝病逝,拓跋燾即位。皇位的和平交接,保證了北魏統治集團內部的和平與穩定。

三、國史獄事件

回到本文開頭處,崔浩及其血族、姻親被誅殺滅族,不是因為崔浩犯有叛賣國家、覬覦皇位等“十惡不赦”的大罪,而是因為他牽頭撰寫了一部記載北魏歷史的史書。

按理說,崔浩謀劃軍國,功績赫赫,深得明元帝、太武帝信賴、倚重,即便以我們今天的標準來衡量,也算得上功成名就了。何必再去畫蛇添足,撰寫這個禍及他和血族姻親的國史呢?

史書記載,這是太武帝拓跋燾親自交待下來的差事。太延五年(439年)十二月,太武帝深感記載本朝歷史的史書寥寥,與北魏天朝大國的身份相差甚遠,于是命崔浩以司徒監秘書事,中書侍郎高允、散騎侍郎張偉參著作事,續修國史。

北魏太武帝

對崔浩來說,廟謨謀劃,手到擒來;撰史作文,卻非擅長。但既然太武帝有詔,一生對皇權恭敬謹慎的崔浩,自然不會托詞推脫。另外,從后來崔浩允許將修撰的國史刻碑事來看,立德、立功、立言這三項很多古代知識分子畢生孜孜追求的業績,或許對崔浩也有巨大的吸引力。他組織史官分頭撰寫,并將這部史書命名為《國記》。

崔浩雖然“綜務處多,總裁而已”,但也并非碌碌無為。《國記》全書告竣后,他還對其進行了一些“損益褒貶,折中潤色”的工作。著作令史閔湛、郗標揣摩迎合崔浩的心態,建議將《國記》刊刻于石碑,以流傳后世,永存青史。崔浩和太子拓跋晃都欣然同意,雇工刻碑,立于天壇東三里處。

《國記》碑刻告竣后,觀眾紛至沓來,閱讀、拓印,《國記》迅速流傳開來。不過,書中對北魏早期皇室一些隱私的曝光也讓輿論嘩然。早就視崔浩為眼中釘的一些鮮卑貴族,趁機在太武帝面前控告崔浩“暴揚國惡”,毀謗先帝及朝廷。晚年行事乖張的太武帝勃然大怒,下令對崔浩嚴加拷訊。囁嚅不能自辨的崔浩雖然沒供認出什么,但太武帝惱羞成怒,不念其往日勛績和舊情,也不顧太子等公卿重臣的說情,下詔將崔浩及其血族、姻親全部誅殺,釀成震驚內外的“國史獄事件”。

文史君說

崔浩知識淵博,機敏通達,擅長計謀,見識過人,經常自比為漢初名臣張良。在北魏道武帝、明元帝、太武帝三朝,崔浩都竭盡心智,幾乎參與了明元帝、太武帝二朝所有重大軍國謀劃。崔浩后因“國史獄”事件喪身殞命,乃至牽連姻親、屬吏紛紛喪命,但這并不是因為他犯有十惡不赦的大罪,他不過是遵循史家秉筆直書的優良傳統,有意或無意地曝光了一些北魏皇室的隱私污穢。究其實,他,以及受他牽連而死的人,不過是當時統治集團內支持和反對漢化勢力較量的犧牲品而已。

參考文獻

(北齊)魏收:《魏書》,中華書局,1974年。

白壽彝主編:《中國通史》(第五卷),上海人民出版社,1999年。

王仲犖:《魏晉南北朝史》,上海人民出版社,2003年。

(作者:浩然文史·郛生)

本文所用圖片,除特別注明外均來自網絡搜索,如有侵權煩請聯系作者刪除,謝謝!

關注我們

專業學者團隊

有趣又有料的文史科普

投稿:公號首頁點聯系我們

稿酬優厚

原標題:《皇帝翻臉比翻書還快,曾經的功臣全族被殺,只因寫史曝光皇家隱私》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司