- +1

瀛寰新譚|“神豆湯”真相:晚清使節為何要杜撰一段傳奇?

張德彝(1847-1918),晚清漢軍旗人,早年入京師同文館,學習英語,作為翻譯和參贊隨同多位專使、公使出國考察、游歷、駐扎,至1902年任駐英公使,共出洋八次。他在國外的日記匯編成《航海述奇》八種,內容豐富,記載了身在海外的各種經歷和感受,也描繪了諸多見聞,記錄了和外人的交流交往,其中不少趣聞軼事,關于土耳其“神豆湯”的故事即其中之一。

一生八次出使的張德彝

治病有奇效卻會上癮的“神豆湯”

光緒五年(1879)的八月十一日,身在圣彼得堡的張德彝自述到當地著名景點夏園游覽,遇見了“土耳其游士蔣果云”,此人通英語和法語,故可與曾在京師同文館學習英語的張德彝交流。兩人談到了鴉片的危害,“蔣果云”說土耳其百年前曾經受到“神豆湯”的毒害,其威力和禍害程度還甚于鴉片之于中國,繼而詳細述說了“神豆湯”的來歷,在土國的風靡與影響,以及土國厲行禁止的效果。

青年時期的張德彝

據說“神豆湯”是南極南冰洋所出產的一種黑色小豆,大抵由于來自極寒之地,故而原名“冰豆”。最初是猶太人以此豆所煎之湯治病,竟有奇效,只是服用之后疾病雖愈,卻會上癮,所以各國都不準販賣,土耳其也是如此,只是在藥店中有人作保方能購得。不過在一場大瘟疫之后,因豆湯治病之妙用,被冠以“神豆”之名,全國服用者竟達一、二成。此后其運用也從治病良藥演化為嗜好品,大行其道,價格亦水漲船高,全國人如癡如醉,家家戶戶齊備豆子、豆湯和煮豆用具,各地的飯館、酒店皆有供應。“神豆”的周邊產品也隨之產生,各種儲豆之瓶、盛湯之罐,竟然以金銀珠寶和象牙、鯨角作為材料和裝飾。

至此,全土耳其受其害者已達半數以上,各階層無論貧富,官僚、平民乃至于兵勇無不深陷其中,財力大損之后,國民的體質和精神面貌皆大幅度下滑。其描述與林則徐奏折中“中原幾無可以御敵之兵,且無可以充餉之銀”的情況頗有幾分相似。此時也有一些有識之士當面斥責販運者“敗運不仁”,但被答以如若無人服用,則根本無人販運,指出問題所在乃在于土國人自身。直至新王“亮連”即位,方才力排眾議,降下八條諭旨,嚴加禁止:在各省、郡、縣城內設“戒豆院”;各地上報飲“神豆湯”上癮的人數,“有妄報及知名不報者斬”;自官員至百姓分別進入不同級別的“戒豆院”戒除豆癮;禁止出售“神豆湯”及相關器具,違者“嚴行治罪”;對于幾經“戒豆院”戒治卻依然復飲“神豆湯”者,最高可處以斬首之刑,“雖國戚王孫不赦”。

“偶遇”土耳其游士,聆聽“神豆”故事

命令發出后六個月,戒豆院設施人員已經全部到位,據說土耳其全國人口2800多萬人,而戒豆院收治人口竟然高達1721萬多人。出院后反復者千余名,亦皆按規定治罪。故而一年以后,“神豆湯”得以禁絕,既無服用者,販運者“不待禁而自禁矣”,此后戒豆院改為學校,收留孤貧兒童,江山安泰,據說又恢復到了230年前“天豐王”時代的盛世。聽完土耳其游士的講述,張德彝與之握手而別。

“神豆湯”故事在中國的流傳

晚清出使人員的游記、日記,是國內了解海外社會的一個重要管道,不少趨新人士正是通過這些游記來豐富自己的域外知識,其重要性從康有為、梁啟超所訂的西學書目表中所占份額就可見一斑。盡管對于出使人員及其著作的非議之辭一直存在,不少游記日記被視為道聽途說,簡單拼湊而成,但是在那個西學西書缺乏的年代,仍然是不可或缺的信息資源。張德彝的《航海述奇》系列,相比郭嵩燾、曾紀澤、薛福成等人的日記,知名度稍顯不足,但這一則“神豆湯”的故事,也引起了國人的注意。

光緒二十一年(1895)三月,時任江蘇布政使的鄧華熙向光緒皇帝推薦鄭觀應的《盛世危言》,并派遣專差將五卷本《盛世危言》呈遞至京。光緒閱后將其發交總理衙門印刷傳閱,造成了很大影響。此后,鄭觀應自己改訂是書,推出十四卷本《盛世危言增訂新編》,其中在五卷本已有的《禁煙下》一章末新增了兩段文字。第二段首即稱“嘗考土耳其受神豆湯之禍,較中國受鴉片之禍尤烈”,顯然鄭觀應并沒有提到這一段話的來歷,若僅從“嘗考”二字來看,還似乎是其親自考見所得。實際上此后的內容大體雷同于張德彝《四述奇》中從“土耳其游士蔣果云”處聽來的內容,只是在文字上做了一些刪改。文章最后感嘆道“我堂堂大一統之中華”,反而不能禁絕鴉片,實在是“出土耳其之下”。

就在鄧華熙向光緒帝推薦《盛世危言》的六個月后,《申報》頭版上刊載一篇未署名的文章《神豆說》。作者自稱“執筆人”,開篇即言由于對鴉片煙惑亂中華深惡痛絕,經常奮筆疾書呼吁嚴禁。某日有客來與“執筆人”晤談。客人言如今只知道印度鴉片輸入中國,為禍甚巨,其實鴉片的源頭在土耳其,而且印度鴉片中致人上癮的“瑪琲精”(即嗎啡)含量為百分之六到八,土耳其鴉片中的含量則高達百分之十六,故而土耳其才是罪魁禍首。接下來,客人又提及“顧土耳其雖以鴉片禍人,而其受神豆湯之禍,則實較鴉片尤過之”,即從百年前述起,到最后的“竟出土耳其之下哉”,其文字內容基本與《盛世危言》所載完全相同。“執筆者”在聽完以來客所論后以為,既然土耳其的禁令有效,何不仿效以禁鴉片,而最根本的就在于朝廷能夠振作起來。

這一篇《神豆說》采用的是傳統文人“有客曰”的手法,創造了一個對話者和消息來源,同時也借以表達作者本人的意思。究其來源,文章完全沒有提及張德彝和鄭觀應,但是從文字內容上來看,除了主客談的場景塑造之外,幾乎與《盛世危言?禁煙下》末段文字相同。現今來看,《申報》上《神豆說》一文的作者“執筆人”究竟為誰,已經難有確鑿證據來證明。若對照鄭觀應《禁煙下》之后補充的文字來看,兩者實有莫大關聯,《神豆說》的作者或許就是鄭觀應本人亦未可知。當然也有一種可能便是“執筆人”另有其人,鄭觀應反是借鑒者。

數年之后,光緒二十四年十一月二十七(1899年1月8日)的《申報》第二版上發表了一篇名為《痛陳煙害》的文章,乃根據香港《循環日報》所載,言明除了鴉片煙的危害以外,煙草對人體也有很大損害,故而英國、愛爾蘭、挪威等國都禁止種植煙草。第二天的《申報》頭版刊出一篇呼應文章《閱昨日本報痛陳煙害事試申引之》,此文也沒有署名。作者首先對前一日的文章表示充分肯定,羅列煙草之害,其次又列舉了全球各地類似于煙的各種不良嗜好,比如印度的麻汁、南美的高卡葉等等,當然也少不了“人多不及知”的土耳其神豆一事。

相較張德彝和鄭觀應以及《申報》上《神豆說》一文,此文敘述篇幅要小很多,也有不少轉述中的移易之處,原本“蔣果云”口中,神豆的產地為南極,被改換成“土耳其海濱”,戒豆院成立后一年,全國無人飲用豆湯,四五年后方國泰民安,也改成了“歷四五年始禁絕”。相比這些偏差,作者的世界知識同樣可能稍顯欠缺,其稱土耳其為“黑子彈丸”之國,且“無政教”,顯然與土國當時仍舊幅員尚廣,國中信奉伊斯蘭教的實際情況不符。當然此番對土國情的“不確”表述,更為重要的目的應該是進一步烘托出“我中國貧弱極矣”,連土耳其之類的“小邦”都不如的感慨。

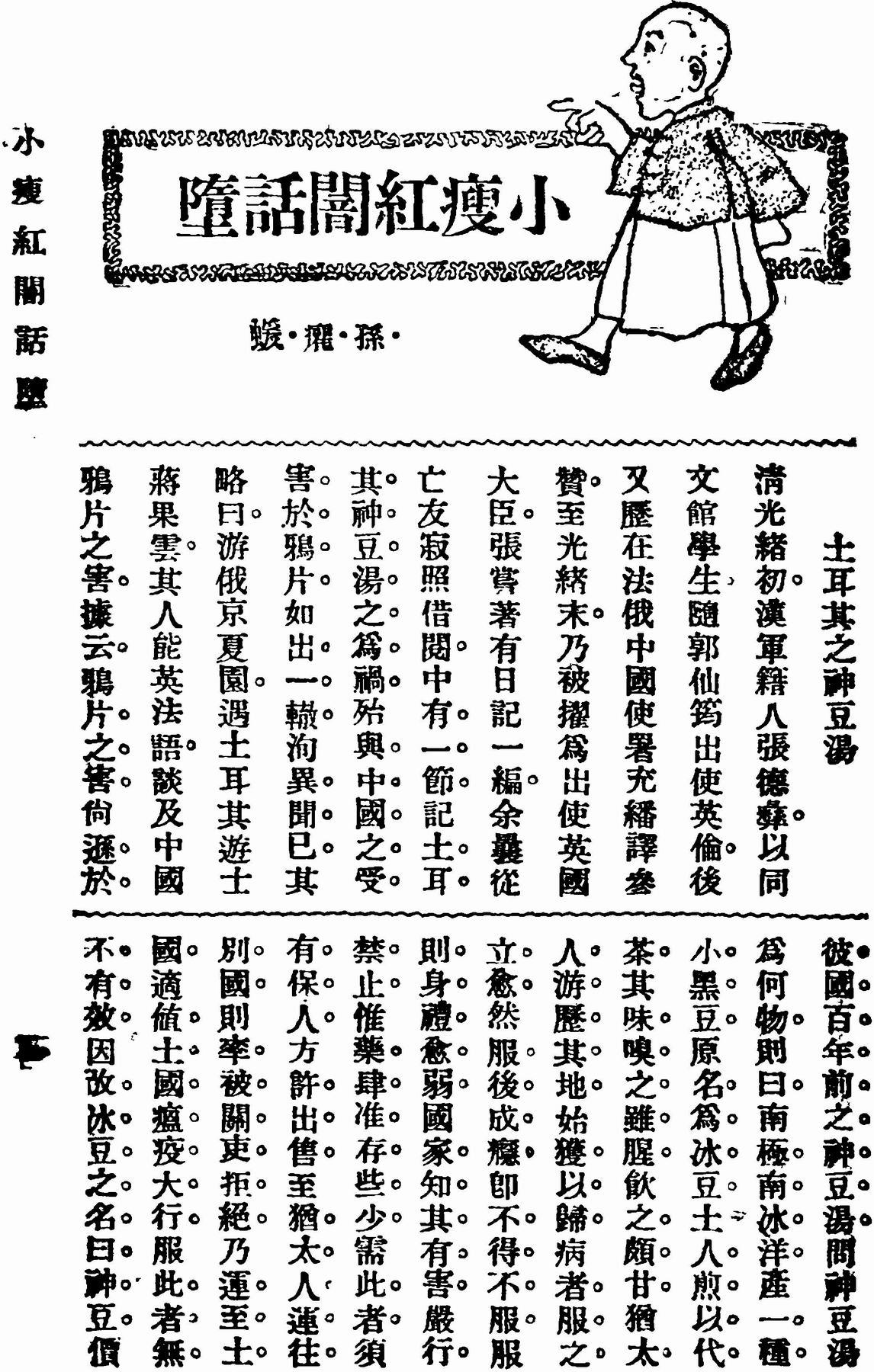

《土耳其之神豆湯》

進入民國后,鴉片依舊在神州大地肆虐,“神豆湯”之事則繼續在流傳。鴛鴦蝴蝶派刊物《紅雜志》于1923年10月26日發行了第六十二期,其中有孫癯蝯的《小瘦紅暗話墮》,由三則小故事組成,其中第一則為《土耳其之神豆湯》。開篇即明言此為張德彝在光緒初年使外日記所載,之后的內容基本上完全照錄日記,八條“戒豆諭旨”也全部收錄,全文僅個別文字有所改動。引錄之后,作者表示之所以不吝惜筆墨,照錄原文,乃在于中國禁鴉片之令實行十多年,結果非但沒有成效,反而愈演愈烈,土耳其禁止“神豆湯”一事正可以作為我國禁煙之借鑒。無獨有偶的是,文章最后也發出了“抑何其并土耳其之不若也”的感嘆。新中國成立之后,鴉片基本得以禁絕,但就近年來各種紙質、網絡出版物來看,土耳其“神豆湯”之事仍有所見。

“神豆湯”背后的真相

那么這則流傳頗廣的“神豆湯”故事到底是不是真實可信的呢?答案是否定的。

筆者初見《航海述奇》中此段記述,也曾希望能夠找出“神豆”和此則土耳其舊事在歷史上的證據。初時曾疑此豆乃是“咖啡”,因為咖啡豆的形狀和“黑色小豆”頗為類似,也是通過煎煮方式,飲用其湯。咖啡一般被認為發現于埃塞俄比亞,最初被人工種植和飲用都是在阿拉伯地區,可算是當時土耳其奧斯曼帝國的勢力范圍之中。土耳其國內也發生過對于咖啡的爭議和禁止咖啡的提議,但咖啡的危害規模與被禁絕的力度也完全不是張德彝筆下那樣,更別提所謂南極原產。同樣,這種神豆顯然也不是鴉片,否則直接以土耳其禁止鴉片為論,豈不是對于中國的禁煙更有借鑒意義,沒必要以“神豆”的方式來遮掩。

排除了咖啡和鴉片的可能后,再細細審視這段土國舊事,就會發現許多不合情理之處,在此一一加以解讀剖析。

首先,“神豆”的產地據說是“南極南冰洋”,當地土著煎煮服用以代替茶。包括張德彝在內的時人,往往不了解南極有一大陸,將之等同于北極的北冰洋,這一點也算正常,但是南極附近何來土著居民,又何嘗有可被稱作“神豆”的產物。其次,“神豆”的發現和販運乃由于“猶太人歷其地始獲之”,隨后運往各國,當日的猶太人雖有遍布全球經商的情況,但其足跡是否能夠到達南極,并且能夠販運數量如此之多的“神豆”至全球各地,很難叫人信從。由此可知,《申報》上《閱昨日本報痛陳煙害事試申引之》一文,將“神豆”的產地改為土耳其濱海地區,反而更加“合情合理”。再次,如若有一場涉及到土耳其全國六成以上人口的“神豆”之癮,史籍上不可能全無記載,在那個全球化起步的年代,也不可能不波及影響其他國家。

此外,還有一些小問題也顯示出此則傳聞的子虛烏有,比如張德彝轉述的“戒豆院”收治人數,全國男性16191866人,女性1020692人,而總數為17212358人,將男女相加之后,相較總數多出200人,實為17212558人。

綜合分析可知,《航海述奇》中這段聞之于土耳其人的“神豆湯”故事,其實是張德彝自己編造出的,實際上是一則針對中國鴉片泛濫情況而作出的寄望式的“寓言”故事。故事中所說的“神豆”成癮的現象,都是取之于國人沉湎于吸食鴉片不能自拔的真實寫照,如家家自備煙具,店家準備煙具以饗顧客,以及煙價騰貴和以各種金銀珠寶裝飾煙具等等。之所以托之于土耳其,想必是因為駐外使臣游記,國內讀者不少,不好明言批評本國,只能以國內人不太了解的西亞老大帝國土耳其和人跡罕至的南極作為寓言內容。

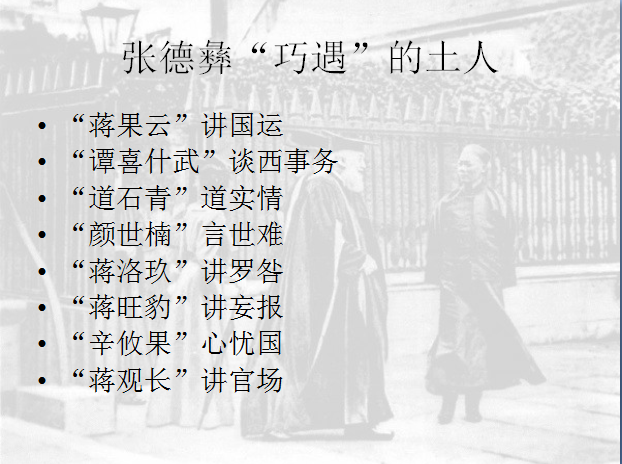

“偶遇”土耳其人是張德彝“寓言”的常用手法。上圖為筆者整理的在《航海述奇》中出場的那些“土耳其人”一覽表

另外,所謂土耳其成功“戒豆”的經歷,完全可以說是對祖國禁煙的美好希望,日記中張德彝編造了八條諭旨,也可能是其思考如何制法戒毒的提議。就《航海述奇》系列中所擬的土耳其人的名字,或可看出編造的端倪與深深的期望,“蔣果云”顯然不符合一般土耳其人名漢譯之后的稱呼,更像是中國人的名字,而其諧音就是“講國運”,與文中的“敗運不仁”正好呼應。至于當機立斷、令行禁止、戒豆成功的賢王“亮連”,初看不知是何人,實則暗指“光緒”——“亮”對應“光”,“連”對應“緒”,屬于中國傳統的文字游戲。“二百三十年前”的“天豐”太平盛世,顯然也是指乾隆盛世,“天”對應“乾”,取乾坤對應天地之意,“豐”對應“隆”。

張德彝《航海述奇》中“神豆湯”的真相已全部揭開,然而時至今日,形形色色的“張德彝”們仍然屢見不鮮,各種“神豆湯”故事也層出不窮。近年來一些國外的名言或者名事廣為流傳,一經散布,有人驚嘆,有人反思,有人辯駁,最終不少都被證明是子虛烏有或者斷章取義。這些名言名事或許在思想上具有寓言故事的意義,但就知識角度而言,自然是錯誤的。

傳統社會,尤其是周秦諸子爭鳴的時代,立言喜托古,或上溯黃帝、堯舜言行有如親見親聞,或著書立說托以古人之名,經過學術界近百年的疑古、考古、釋古,其面目逐漸清晰。相較于古代中國人喜歡托古,近代以來國人喜假托外人外事,或作激勵之辭,或下痛貶定論,或樹先進模范,或為前車之鑒,不一而足,總之褒貶不一,正面反面教材具備。這一現象與海通后國人視野擴大,大部分國人對西方了解有限,面對窘迫境況自信心之喪失,以及自我東方化等各種因素都有關系,在此不作詳論。只是在慨嘆歷史有驚人相似的同時,為讀者們奉上這一段探頤索隱的小故事和“神豆湯”的真相。

(作者系湖南大學岳麓書院副教授)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司