- +1

什么是渤海國?

原創 臨溪主人 地球知識局

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

什么是渤海國

作者:臨溪主人

制圖:孫綠 / 校稿:貓斯圖 / 編輯:養樂多

上個世紀以來,考古學者在我國東北牡丹江、圖們江流域一帶,發掘了一系列的古城遺址,補齊了一段段東北地區晦暗不明的古代史。

其中在黑龍江省寧安市渤海鎮有一處遺址尤為引人關注。現在它被稱為“渤海國上京城遺址”,是古代渤海國都城的遺跡 。

中國黑龍江省寧安市出土的“上京”殘文字磚

(圖片@圖蟲·創意)▼

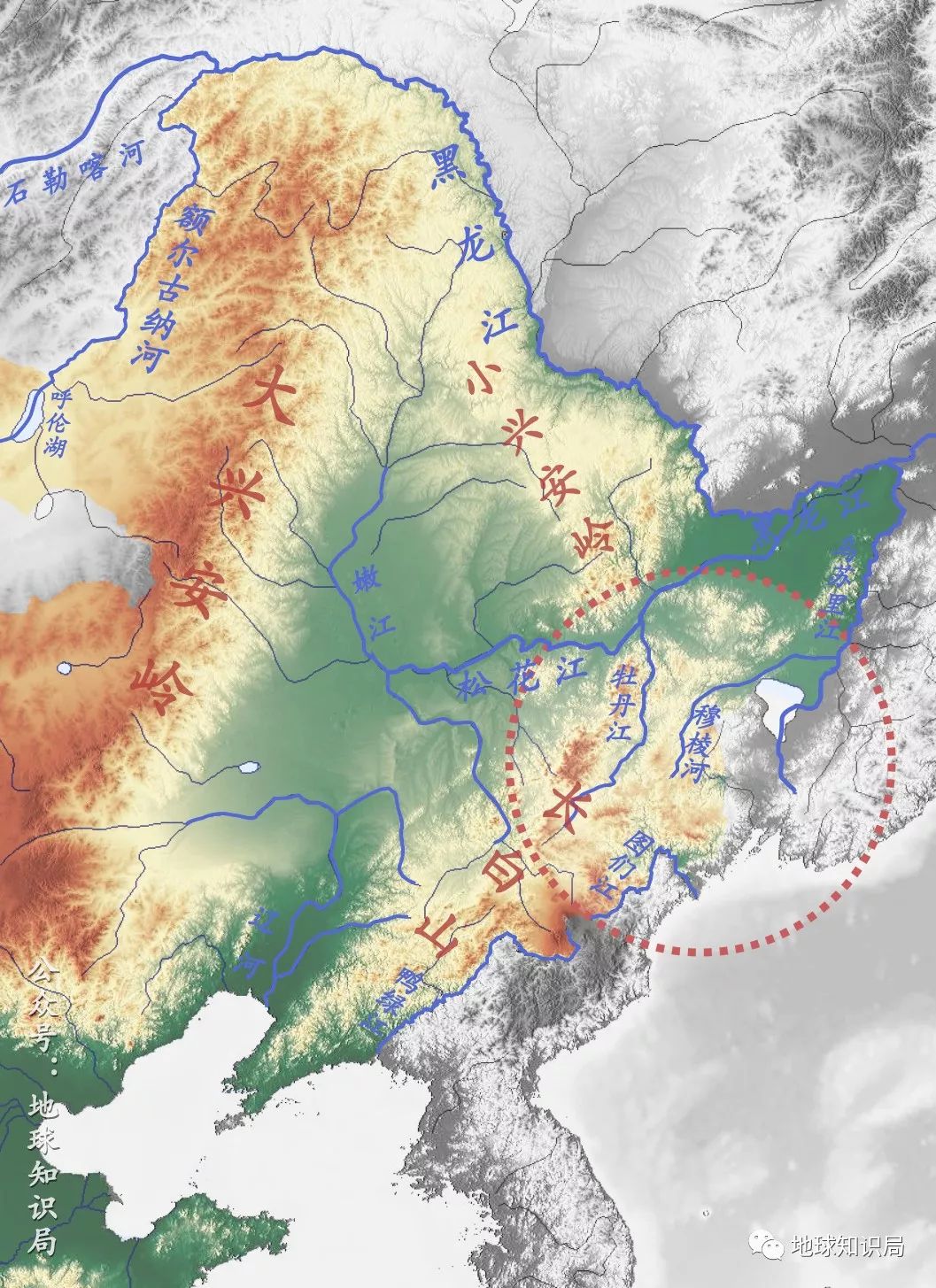

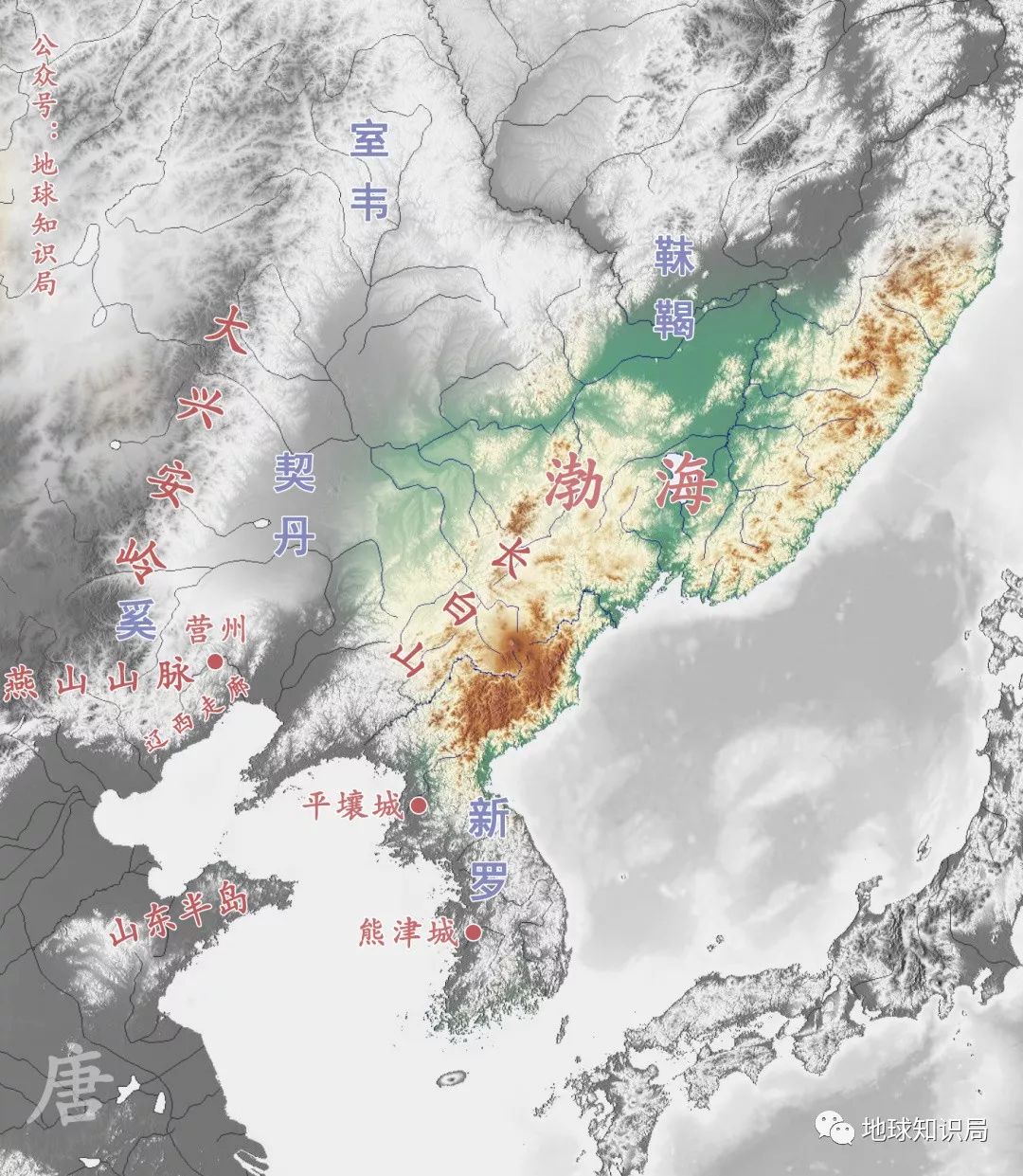

在《新唐書》中,這個國家被譽為“海東盛國”,在極盛期其領土包括了今吉林省大部、黑龍江和遼寧部分地區、朝鮮半島北部、俄羅斯濱海邊疆區南部,確實是北方的一個重要勢力。

牡丹江、圖們江流域+朝鮮東北+俄國遠東

這是一個地跨長白山的古王國▼

然而在立國兩百多年后,渤海國卻突然消亡,東北地區在其消亡之后再很長一段時間內也沒有繼續迸發出繁榮的文化。

這是一段怎樣的秘史呢?

新興強國

渤海國的誕生與中央帝國在隋唐時期遠征高句麗的歷史有關。

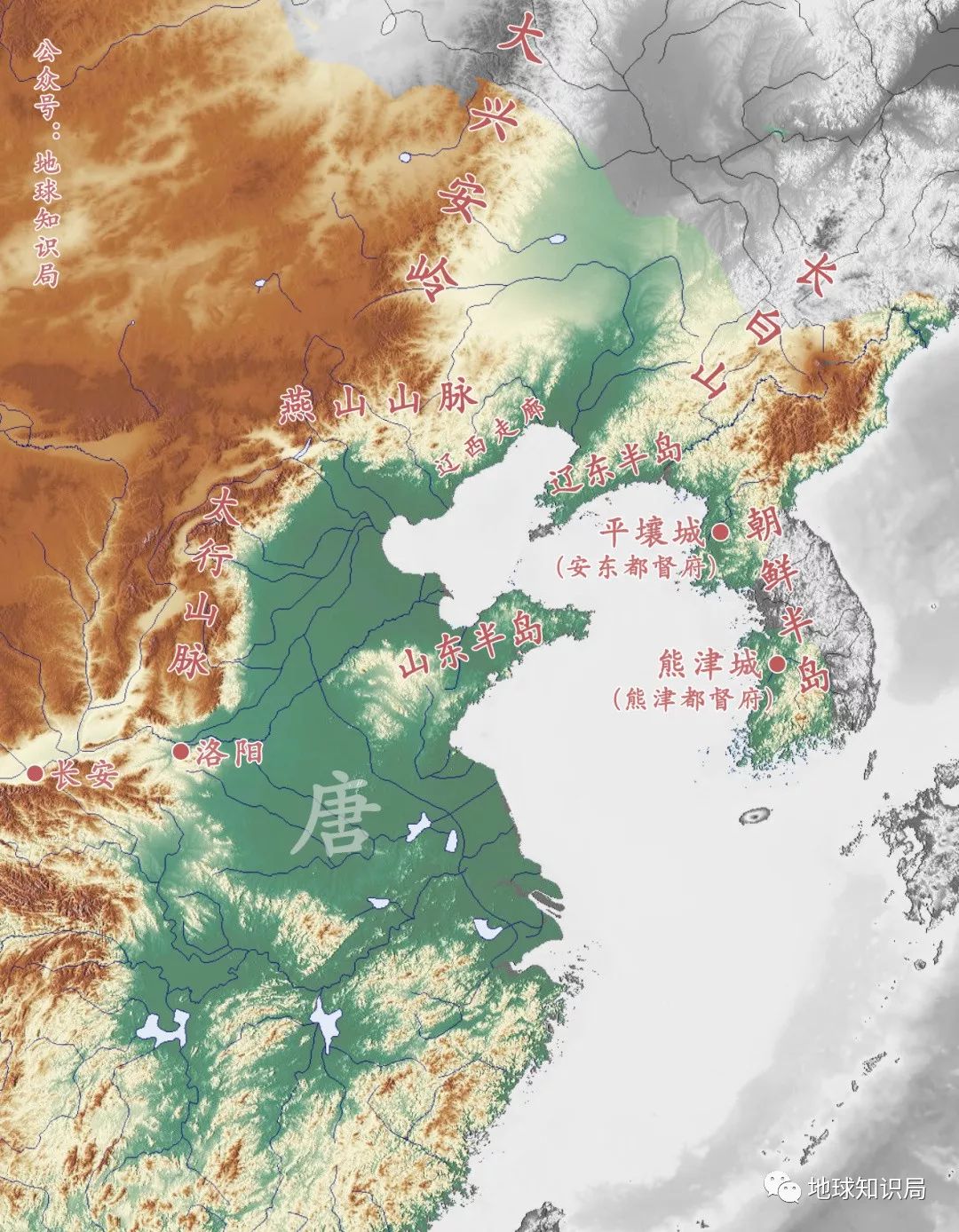

公元7世紀初,隋唐兩朝統治者接連對東北地區的高句麗用兵。通過幾代人的努力,到公元668年,唐高宗時期遠征才告終結,隨后唐朝將高句麗故土分屬各都督府、州、縣,并設安東都護府統領。

雖然拿下了半個朝鮮半島

不過對于陸路交通和通訊為主的農業時代

這個控制距離對于長安真太過遙遠了▼

后來創建了渤海國的靺鞨人也在唐朝管轄范圍之內。

為了穩固對當地的統治,唐朝大量遷徙高句麗人、靺鞨人、契丹人、奚人到營州安置,但唐朝委任的營州都督殘虐凌辱,營州地區的少數民族對此頗為不滿,由契丹人率先發難于公元7世紀掀起了叛亂。

或者說,這一地區的民族關系相當復雜▼

亂世一起,高句麗遺民以及不少靺鞨人也參加了反唐活動。

然而當時的少數民族聯軍還不是王朝軍隊的對手,唐軍節節勝利。靺鞨人看到契丹人大勢已去,為了尋找自己的出路,決定東奔。唐朝派遣契丹降將李楷固為帥率軍東征,卻于天門嶺敗于靺鞨人之手。

渤海國靺鞨民族文化園長卷浮雕《渤海國興亡史》之“決戰天門嶺”

天門嶺大戰是決定了靺鞨族命運的一戰

(圖片@圖蟲·資訊)▼

靺鞨人的領袖大祚榮趁此機會,至東牟山筑城以居,于公元698年正式獨立建國,后來又接受了唐廷的“渤海郡王”之封,才改名為“渤海國”。

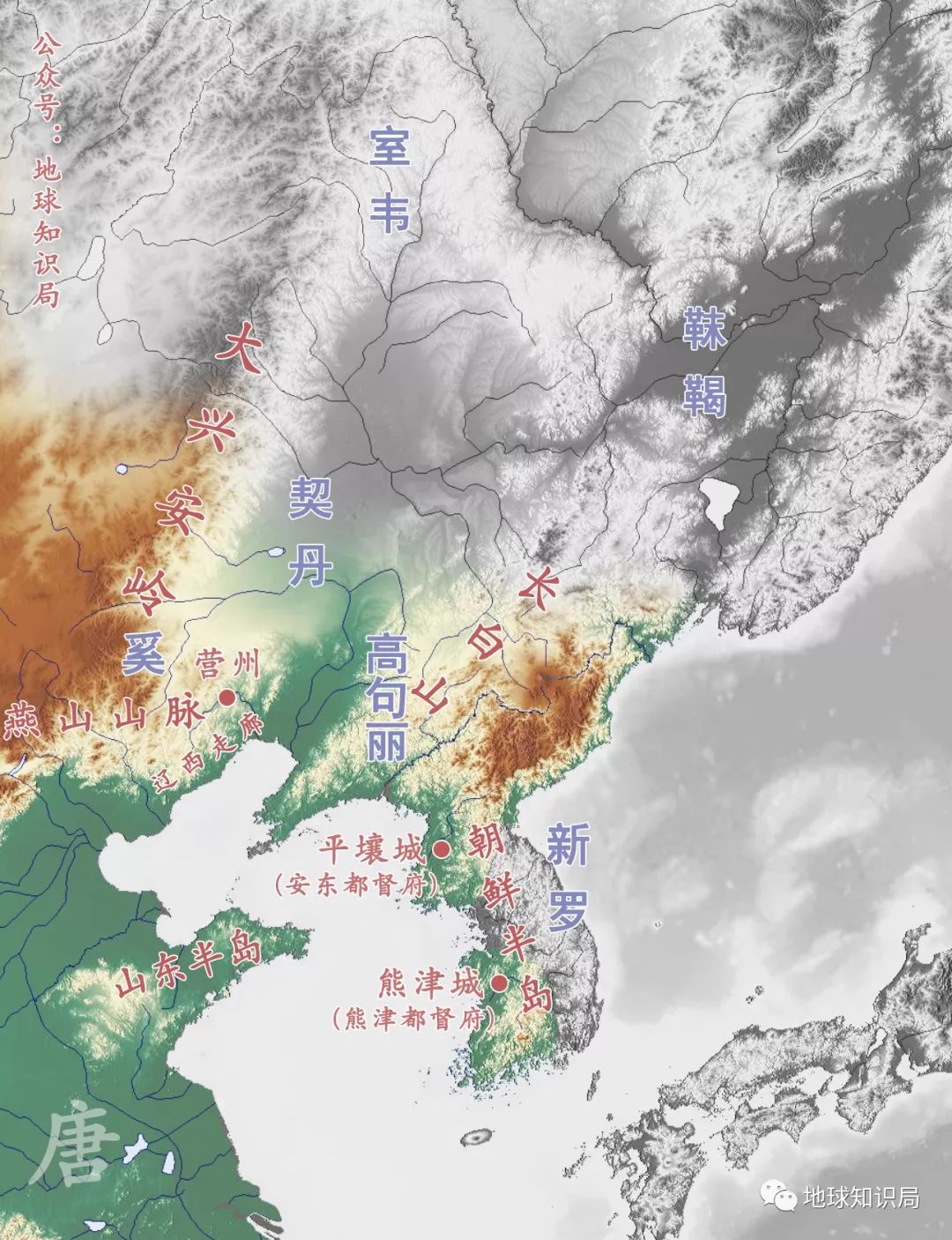

靺鞨人建國后,以統一靺鞨各部作為基本國策。但由于安史之亂之前的唐朝雄視東亞,對邊緣地區的控制力仍然很強,渤海國在這段期間內擴展很緩慢,并且多次和唐朝發生沖突。但在靺鞨人的傳統勢力范圍內,他們基本實現了對周邊部族的整合。

主要這地方也太冷了,遠征和直接管理都不現實▼

作為唐朝國運轉折點的安史之亂卻成為了這個國家崛起的轉折點。陷入藩鎮割據混亂局面的唐朝江河日下,對東北亞的局勢幾乎失控。所以9世紀上半葉的渤海國宣王大任秀統治期間,這個國家快速對外擴張,不斷向北征伐,統一了包括黑水靺鞨在內的靺鞨各部,這給渤海贏來了“海東盛國”的美譽。

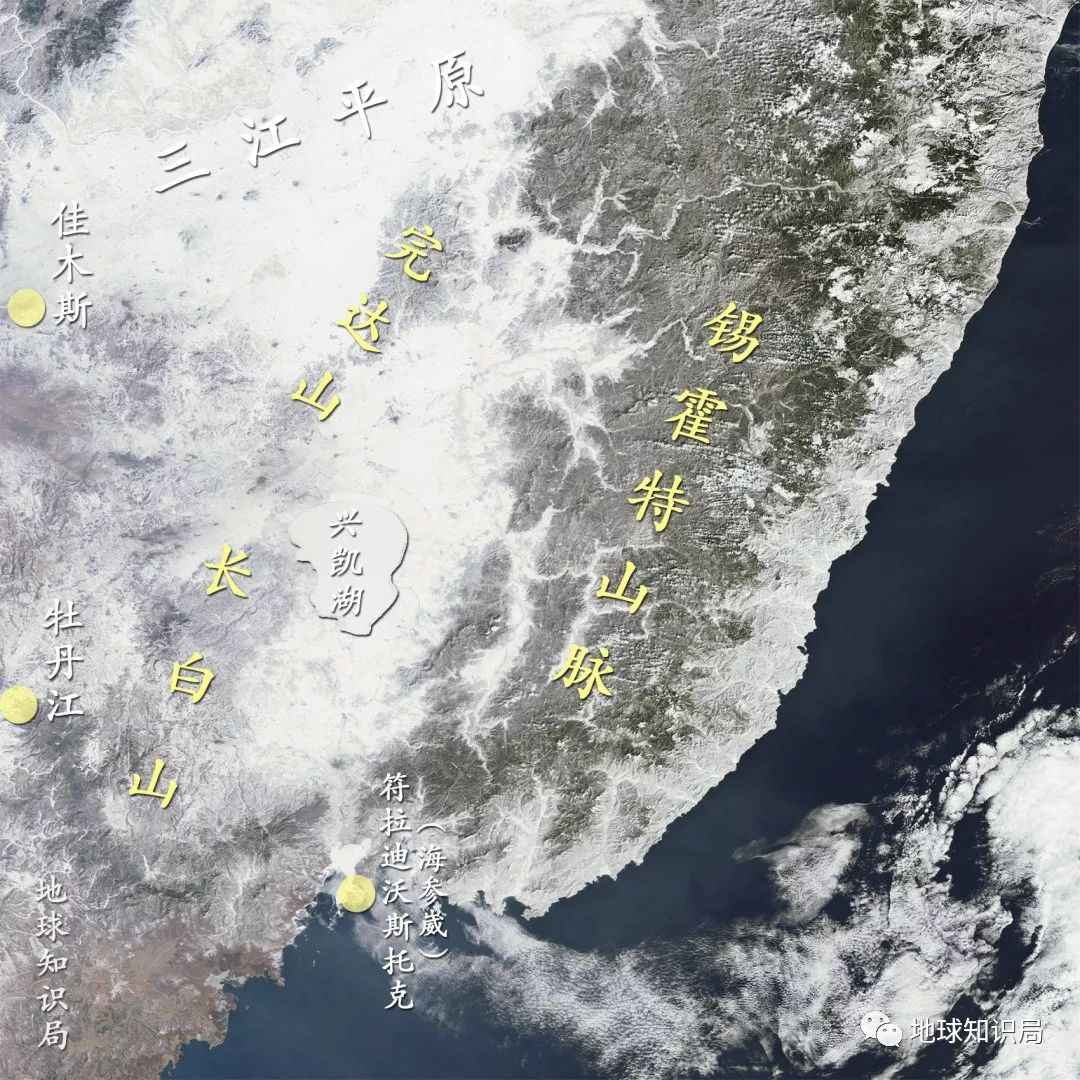

再向北就是庫頁島和鄂霍次克海了

真“海東盛國”▼

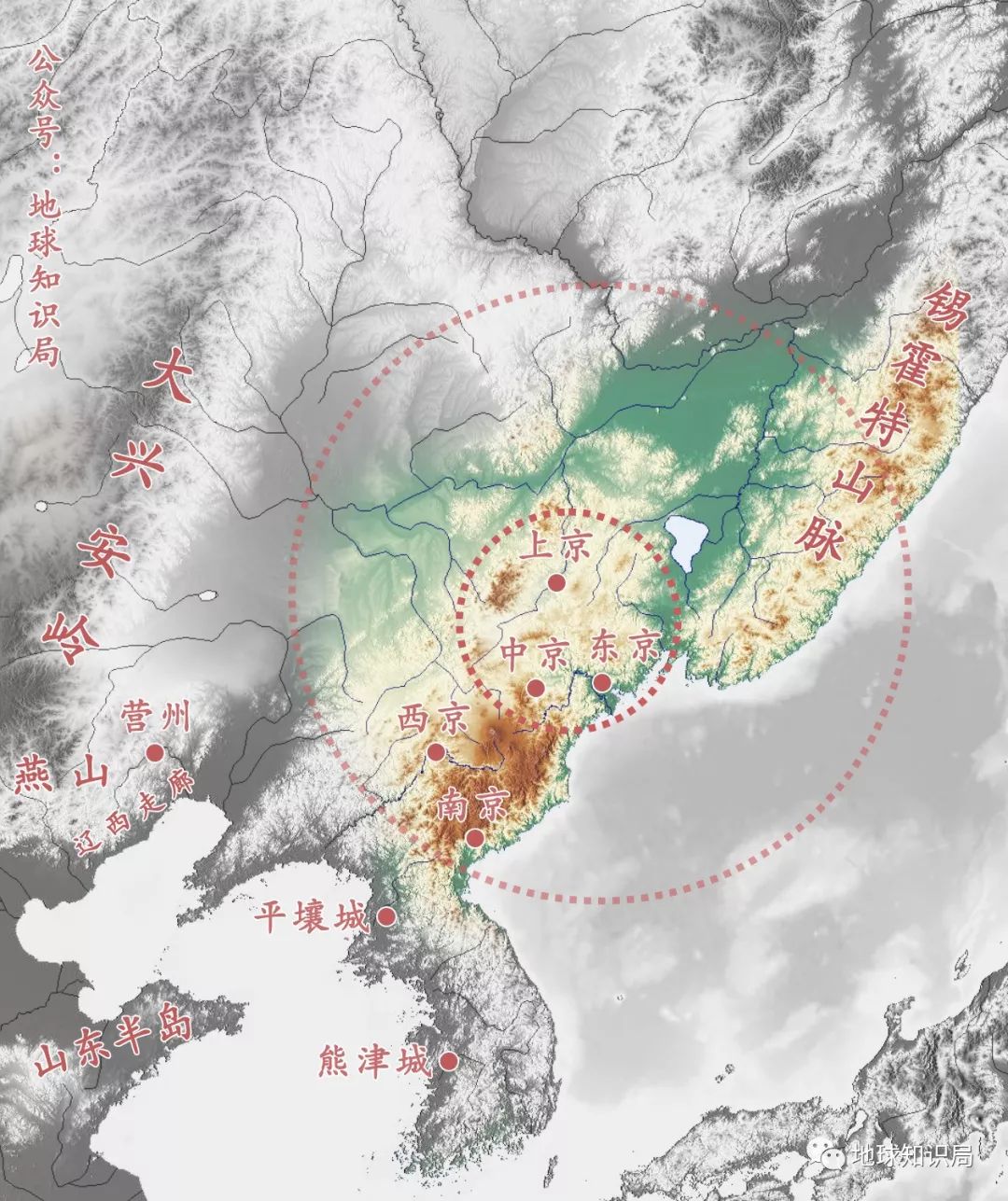

然而打天下容易守天下難,龐大的國土同樣也帶來了行政困難的副作用,原始的行政結構無法滿足控制國家的需求。因此渤海國學習唐王朝的體制,在中央設置了三省六部十二司,地方上劃分為府(京)、州、縣三級結構,共五京十五府六十二州多達兩百個縣。

值得一提的是五京,指渤海統治者后來效仿唐王朝建立的五個京城:上京龍泉府(位于今黑龍江省寧安市)、中京顯德府(位于今吉林省和龍市)、東京龍原府(位于今吉林省琿春市)、南京南海府、西京鴨綠府,此五京制還被后來的遼代所沿襲。

渤海國上中東西南五京

核心區在北方的三京,南京和西京則是其向南擴張前線

對更遠的東北方的控制就相對稀松很多了(人口也少)▼

高句麗人善于筑造山城,而渤海人也無疑繼承了這一特色。早期渤海國人多在山地筑城,以軍事防御型據點為主,政治軍事形勢逐漸穩定后,才逐漸轉向平原地區筑城,渤海五京是渤海國高超建筑工藝的代表作。

渤海國中京城遺址

(圖片來自Wikimedia@Senkaku Islands )▼

渤海國這些都城的布局、規格、形制大都模仿唐長安進行規劃,由郭城、皇城、宮城三部分組成,頗為宏偉。

作為主要都城的上京城最具有代表性,是我國東北規模最大、保存最好的中世紀古城。由皇城正南門至郭城正南門,有一條類似唐長安朱雀大街、寬達110米的中軸大街,將郭城劃分為東西兩部分。

在當時的條件下,在東北苦寒之地維持一個郡縣制大國也是很不容易

(天門軍之印,黑龍江省博物館藏)

(圖片來自wikipedia@Huanokinhejo)▼

和長安一樣,上京城內交錯的道路也將全城劃分為若干個長方形,以此形成了多個坊市。此外,沿著中軸線,還排列了五座宮殿建筑,其整體布局和空間形態也無一不受唐朝宮殿的影響。

在其極盛時期,城內居住人口可達15至20萬人,這放在氣候寒冷的東北中世紀已經是非常可觀的人口聚集度了。

精神需求和精神生活也很豐富

(上圖,渤海上京城遺址出土佛像

下圖,舍利函,黑龍江省博物館藏)

(圖片來自wikipedia@Huanokinhejo)▼

海東盛國

渤海國的強盛,除了得益于在唐代衰落的歷史窗口抓住了崛起的時機以外,還在很大程度上得益于當時他們在農業方面取得的進展。

在渤海國存在的兩百年多年內,當地農民引進了多種外來農作物,稻、蒜、桑、李、杏、山楂等紛紛被渤海國所引種,極大提高了東北地區的農業水平。

只要有良好的社會組織

渤海國這樣偏遠苦寒的地方也照樣可以阡陌桑田

(圖像來自google map)▼

其中貢獻最大的莫過于水稻的大規模種植,“盧城水稻”便是其代表。盧城,亦作盧州,今吉林省和龍市一帶,這里氣候適宜,水源充足,是渤海國水稻主產區。而根據在上京城遺址發現的水利設施遺址,渤海國可能還把水稻產區擴展到了的北緯44°左右的區域,這在古代的農業土地開發歷史上也是一個了不起的進步。

和龍市一帶其實是夾在長白山中一連串河谷盆地

不過也正因地形的保護,這里不至過于寒冷

(圖像來自google map)▼

良馬亦是渤海國一大特產。渤海人長于養馬,尤其以率賓府培養的馬匹最為優秀,稱“率賓之馬”,后來成為了遼國的戰略物資,千金不易,可見其特色。

除良馬外,渤海國人也很擅長養豬,“其畜宜豬,富人至數百口”,因此養豬業也成為渤海人主要的家庭副業,尤其以西部鄚頡府圈養的最為之名。豬還被渤海人廣泛地用于祭祀,能從很多渤海國的遺跡房址中發現被埋葬的豬頭。

真一方物產養一方人

(圖片@圖蟲·創意)▼

總之,和刻板印象中主要以漁獵采集為生的東北政權不一樣,渤海國是一個經濟結構相當多樣化,而且在農業生產的很多領域都有獨特造詣的王國。他們不僅成功定居在了東北亞,還進化出了適應當地情況的生產模式,開了東北大型農牧業生產的先河。

不知是不是其他區域傳過來的烤臭豆腐

可見東北不光物產豐饒,還海納百川

(圖片@圖蟲·創意)▼

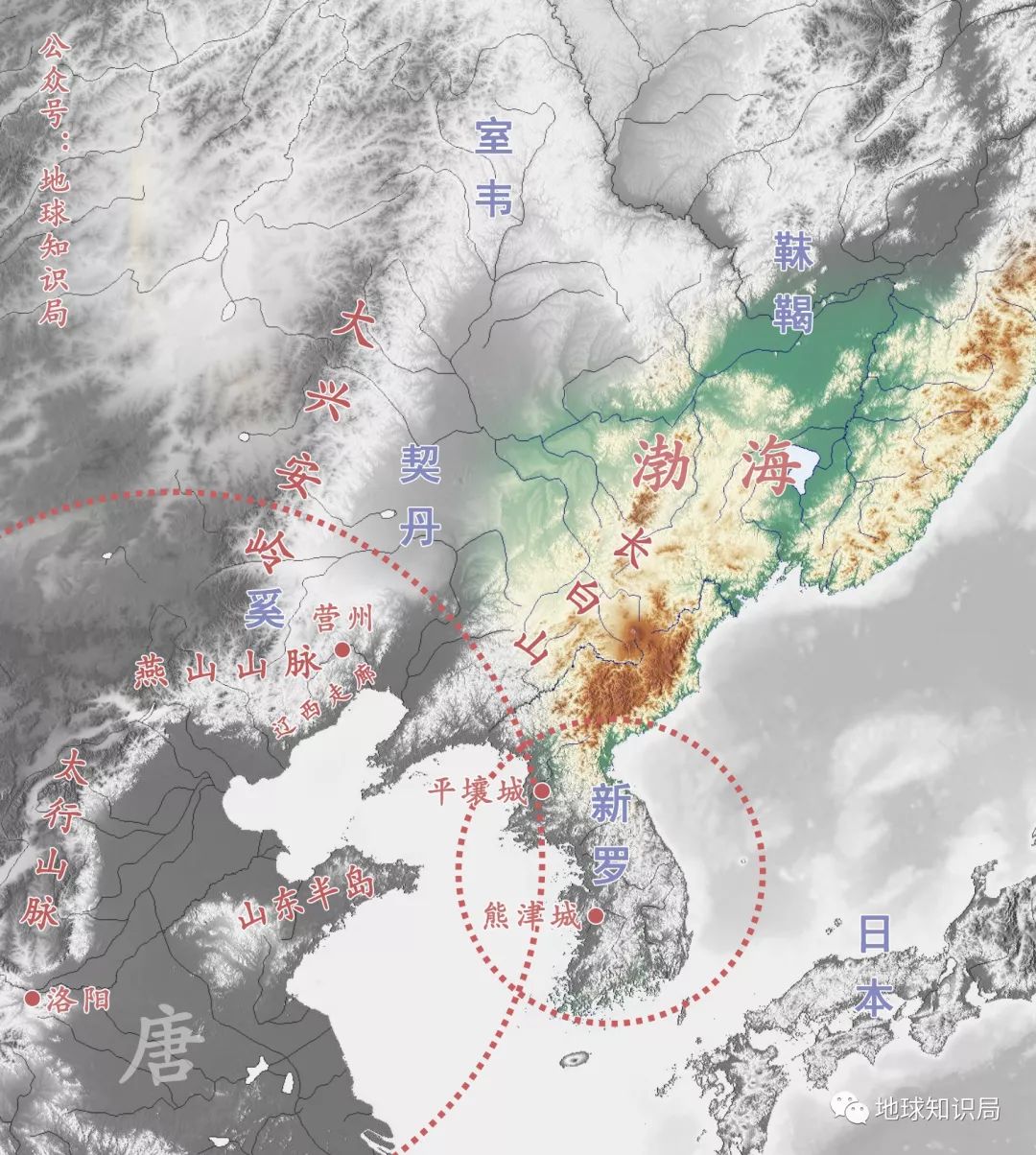

東北亞絲綢之路

然而雖然成功立國,并且確立了自己的農業基礎,渤海國在當時的東北亞畢竟還是一個尷尬的新生事物。公元8世紀初,仍然需要向外擴張的渤海國與唐朝、新羅都多有齟齬,隨時有像當年高句麗一樣被兩面夾擊的危險。

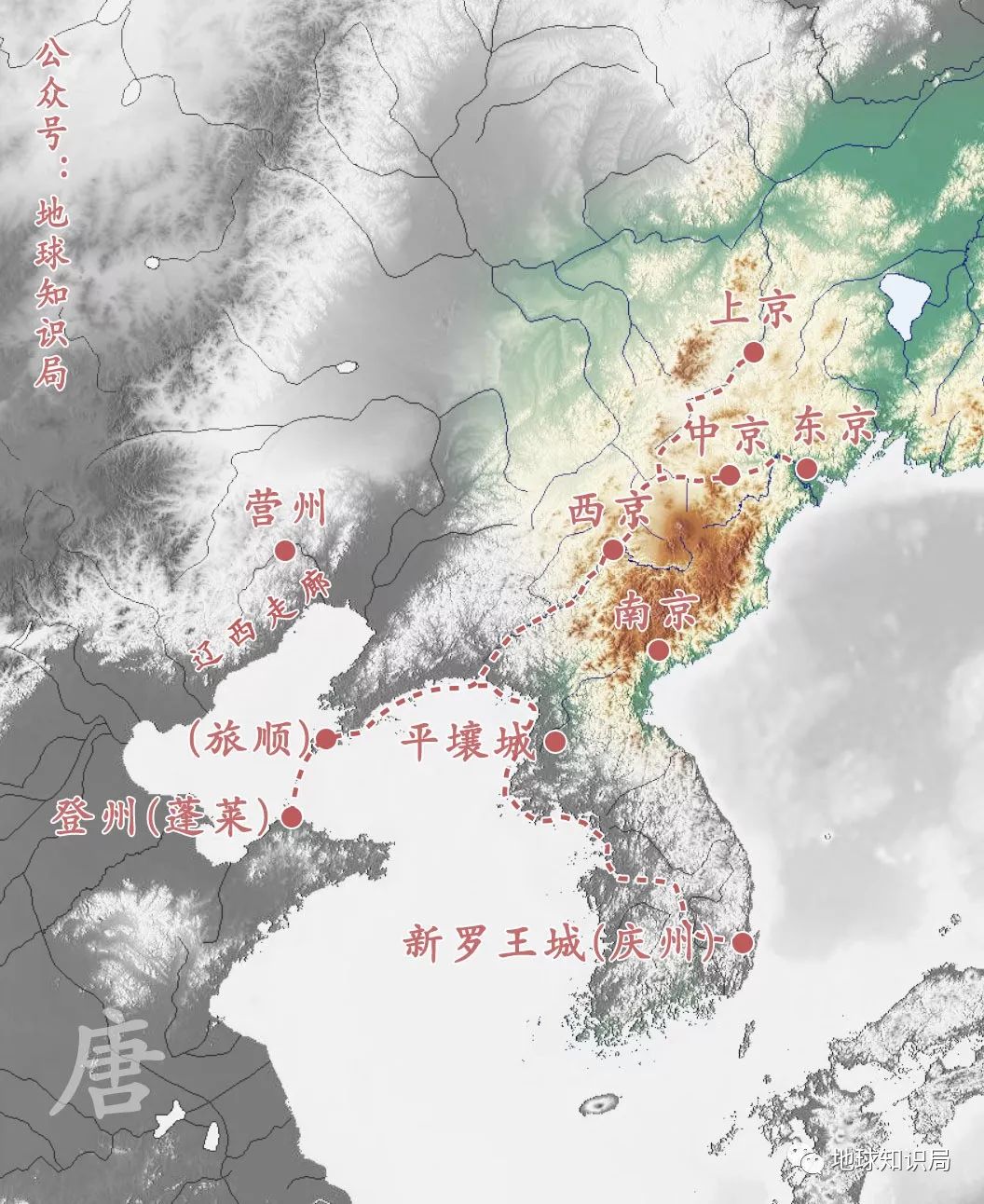

確實,渤海國若要擴張必然是向南擴張

而向南必然要會和新羅以及大唐的遼東發生沖突▼

日本,成了渤海國唯一的選擇。

在當時的技術條件下,孤懸海外的日本尚無法對東亞大陸的事務造成干預。但以遣唐使為代表的日本對唐朝的交流和貿易卻并不少見。由于橫渡東海需要深入大洋,極為危險,所以日本船只往往選擇沿著近海西渡,作為中介點的渤海國就顯得很重要了。

其實渤海國臨的是日本海▼

渤海國作為中介方,常常協助日本遣唐使、僧侶的入唐和歸國,此外還多次承擔唐朝與日本之間的書信、貨物轉呈工作,以此在局勢緊張的東北亞找到一個盟友,讓唐朝和新羅有投鼠忌器之感。

渤海國咸和四年銘佛龕

(現藏于日本大原美術館)

(圖片來自Wikimedia@pressapochista (a flickr user))▼

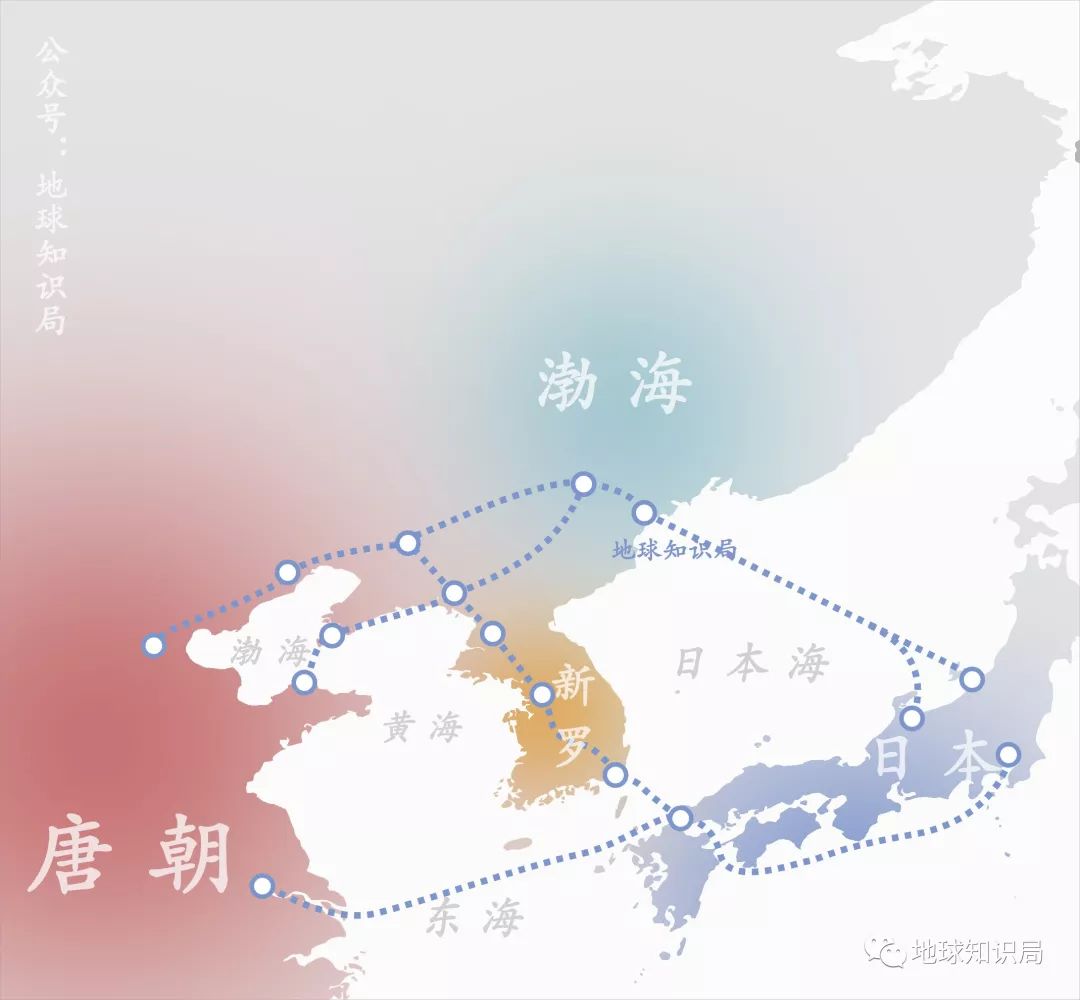

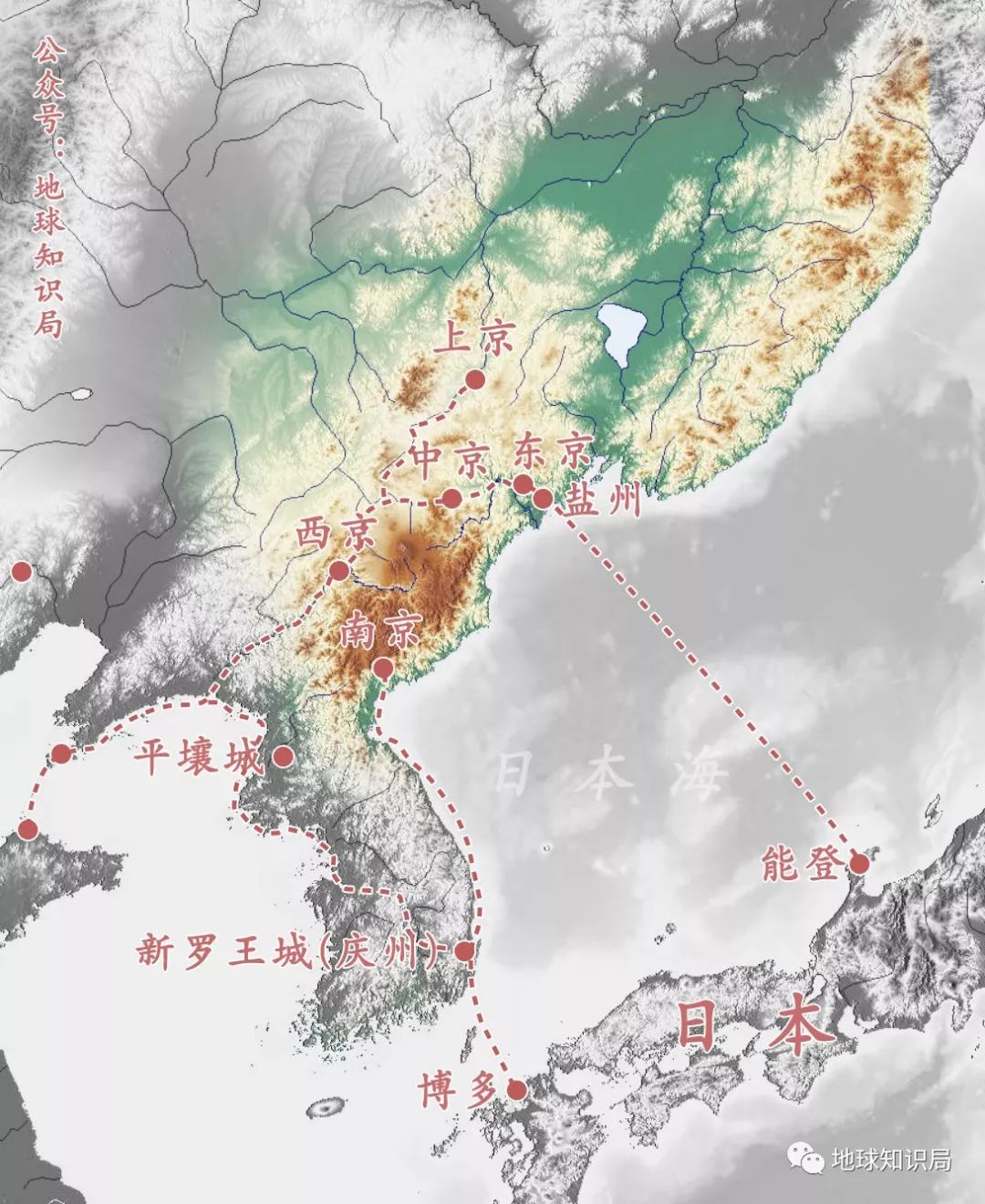

而他們開辟的海路,便是在向西的海陸兩條絲綢之路外,第三條向東的絲綢之路。

唐人賈耽在其所著的《登州海行入高麗渤海道》中,詳細地描寫了這條水路的前半段:

以唐朝的登州港為始點,經過廟島群島,到達現在的旅順,隨后沿著遼東半島東海岸東行,直至鴨綠江口。在此可分兩路,一條路稱作“鴨綠朝貢道”,只需溯江而上,沿著鴨綠江航道北行直抵渤海國中心;另一條路被稱作“高麗道”,沿朝鮮半島的西海岸航行,直至現在的仁川海域,隨后朝東南前行,到達新羅王城。

沿岸海路和鴨綠江水路還是最便捷的▼

接著從渤海國去往日本的路線,主要有兩條,一條是從南海府(南京)出發,沿著朝鮮半島東海岸橫渡朝鮮海峽直抵日本九州的博多。另一條則從鹽州(臨近今俄羅斯克拉斯基諾)出發,橫跨日本海,從日本的能登、加賀一帶登陸。

而籍由給日本使者打點關系的名義,渤海國也在唐朝中原成功找到了自己的市場。包括貂皮在內的各類毛皮、人參、松子、馬匹、水產品、以玳瑁盞為代表的各類手工業制品等是渤海國主要出口商品,唐朝在登州也專門設置了和渤海國進行商業貿易往來的“渤海館”。

而唐朝生產絲絹布帛的淄青鎮,通過和渤海國進行馬匹貿易,使得淄青鎮在李正己主政時期實力大幅上升,是大名鼎鼎的“河朔三鎮”之后的“第四鎮”,史稱“貨市渤海名馬,歲歲不絕”。

這便是渤海國的鼎盛時光。

由于渤海國所遺留下的文字文獻并不算多,所以渤海國后期衰敗的具體過程仍然是個謎。但可以確認的是9世紀中期開始,渤海國國力逐漸走下坡路,甚至無法開始控制周邊部族,最終被遼國所滅。

氣候上的變遷是一個可能的解釋:公園8至9世紀,東亞正處于氣候溫暖、降水豐富的一個時期,這與以農牧業立國的渤海國的鼎盛時代正好重合。而隨著9世紀以后氣候逐漸寒冷,農業生產效率也會大大受到影響,很有可能最終引爆了渤海國的統治合法權危機。

一個海東盛國,就這樣無聲地消失在了歷史的長河里。

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面圖片@圖蟲·創意

END

原標題:《什么是渤海國?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司