- +1

專訪 | 考古有意思,一位考古工作者的“尋秦記”

澎湃新聞高級記者 王昱

不久前,“陜西發現秦始皇政務大殿遺址”的消息在網上不脛而走,引發了許多考古迷的關注。大家紛紛猜測, “荊軻刺秦王的現場” 是不是真的找到了?

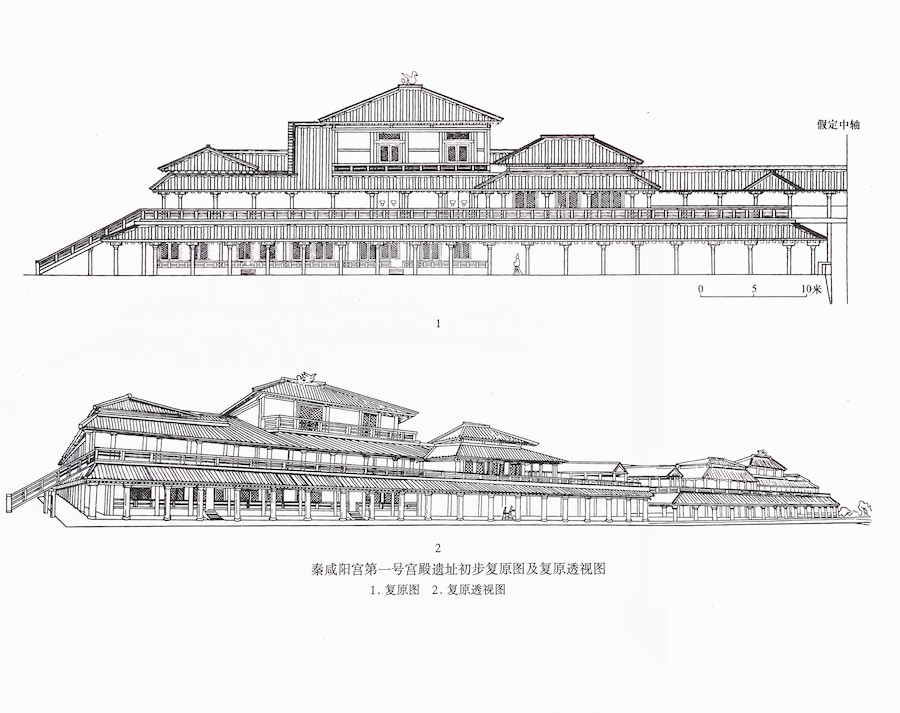

秦咸陽城遺址位于陜西省關中平原腹地,今西安市主城區以北18公里。據陜視新聞報道,陜西省考古研究院的考古人員在秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址。其中,在遺址東部發現了6號高臺建筑遺址,這座建筑頂部復原面積約1000平方米左右,具備秦國政務大殿的條件,屬于秦咸陽城遺址宮區核心位置所在。

6號高臺建筑遺址是否就是“荊軻刺秦王的大殿”?目前還沒有確鑿的證據,考古人員還需進一步的發掘和考證,但話題的熱議可以看出秦始皇無疑是考古界的“頂流”,人們對這位“千古一帝”的種種傳說仍抱有強烈的好奇心。

作為秦咸陽城遺址發掘領隊,許衛紅對“秦始皇”的了解比普通人多得多。1989年,畢業于吉林大學考古系的她被分配到秦始皇兵馬俑博物館,由此開始了長達數十年的兵馬俑考古工作。2009年,她更是擔任兵馬俑1號坑第三次發掘領隊。她還有另一個身份,微博上知名的歷史博主“@探方里的資深美人”,用風趣幽默的語言,解答大家對秦始皇陵的疑惑,分享考古一線的故事。

真正的考古一線,有太多小說家絞盡腦汁也想象不出來的趣事。

秦朝的“中央銀行”的造幣機竟然是在磚廠垃圾堆被發現的;為了最大程度地保留兵馬俑彩繪,醫用手術刀替下了考古手鏟;考古專家和村民喝酒,跟盜墓者爭文物,與建設方搶工期,在挖掘機鐵爪下搶救秦磚,向房地產老總講述管仲的城市建設理念……

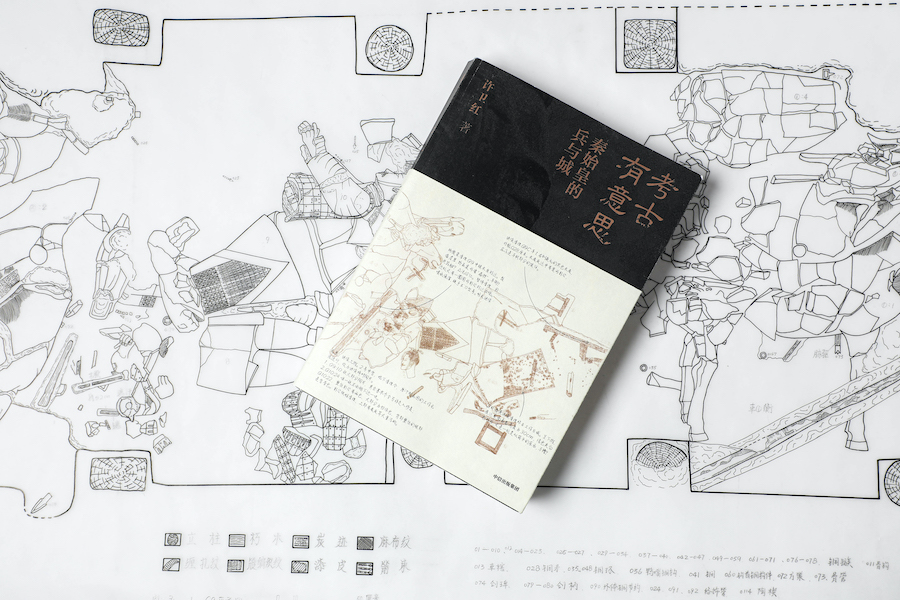

考古從來不是為了探寶,而是透物見人,與古人對話。也正因為考古人的存在,我們才能了解那些歷經千秋萬代的文物內在的秘密。澎湃新聞私家地理欄目專訪《考古有意思:秦始皇的兵與城》作者、秦咸陽城遺址發掘領隊許衛紅,打開考古世界的大門,探秘考古一線的真實故事。

《考古有意思:秦始皇的兵與城》許衛紅(著),中信出版集團,2020年11月

澎湃新聞:您在新書《考古有意思:秦始皇的兵與城》里,介紹了很多我們不為人知的考古現場的故事,文字里也有很多“網絡用語”,讀起來輕松有趣,能跟我們介紹一下寫這本書的初衷嗎?

許衛紅:其實寫考古通俗讀物,可以追溯到2009年。

2009年,我擔任兵馬俑一號坑第三次發掘的領隊工作,于是自然而然地被推到了媒體面前。結果讓我困惑的是 ,雖然兵馬俑那么著名,但包括來采訪的很多記者其實都不了解兵馬俑,甚至一些我認為基本的、常識性的東西都不知道,這導致我一度非常抗拒和媒體溝通。

但有一天,我女兒很不客氣地對我說,我們這些普通老百姓,又不是做考古的,為什么我們非要懂你們考古的東西呢?

聽到她的這句話,我才恍然大悟,的確,非專業的人士為什么要對我們的考古術語什么都清楚,什么都能看懂呢?就像我們不了解媒體人那些各種傳播理論和方法,而正因為術業有專攻,才需要我們來進行普及。另外,一些老百姓對考古存在很多的誤解,這也是缺少知識普及的關系。

我開始覺得,有必要用公眾能聽得懂的語言,把我們的考古發現介紹出去,告訴大家我們是干什么的,我們是怎么干的,以及我們發掘的東西到底好在哪里。于是在2015年的時候,我出版了第一本書《說說秦俑那些事》,是介紹秦俑考古發掘工作的科普讀物。

再后來,我決定從引導大家“應該怎樣看兵馬俑”延伸到“我們考古人到底是在干什么”。剛好因為疫情的關系,好多野外的考古工作進行不了,我有了一段獨立的時間,能靜下來整理考古筆記,于是便有了《考古有意思》這本書。

許衛紅1989年畢業于吉林大學考古系,被分配到秦始皇兵馬俑博物館,由此開始了長達二十五年的兵馬俑坑考古工作。2009年,她擔任兵馬俑1號坑第三次發掘領隊,2014年開始擔任秦都咸陽城大遺址項目考古領隊。 本文圖均為 許衛紅 提供

澎湃新聞: 我聽說您在高中時就立志報考考古專業,您是如何對考古產生興趣的?受到了什么人的影響?

許衛紅:上世紀80年代,我們高考的那個時候,考古真的是個冷門專業。但當時我這個人的性格就是,不想選那些很傳統的學科,比如法律、金融等等,因為我覺得自己干不了,也沒有激情和刺激,所以我就想找一個冷門的專業,當然從另外一個角度來說,冷門專業也比較好考(笑)。

正巧這個時候,我偶然在廣播上聽到了一則新聞,說的是當時咱們國家著名的考古學家夏鼐(nài)先生去世了,我對這個人的名字產生了好奇。夏鼐先生名字中的“鼐”是一個生僻字,當時我查字典才知道,原來它是“大鼎”的意思。眾所周知,定鼎中原,“鼎”在中國歷史上是很重要的青銅器,咱們中學課本里還介紹過“司母戊方鼎”。因為這個奇特的名字,我才了解到了考古學,也因為這樣,我報考了吉林大學考古系。

其實,從事考古也是誤打誤撞。在本科學習期間,我的專業成績并不是那么突出,換句話說,當時沒有想過將來要一輩子投身在這份事業上。1989年,我畢業被分配到陜西兵馬俑博物館,也是一個懵懵懂懂的狀態,但沒有想到,在自己的堅持下,漸漸地真的覺得這行挺有意思的,每天能和古人對話,還有不經意的發現帶來的喜悅和刺激,于是一干就干了30多年。

上世紀80年代,考古是一個冷門專業。

澎湃新聞:上世紀80年代末至90年代初,我國考古界大概處于一個什么樣的水平?能給我們大致介紹一下當時考古界的科研人才狀況和技術條件嗎?

許衛紅:上世紀90年代,在考古界泰斗蘇秉琦先生的帶領下,中國考古已經有了一個比較明確的考古工作方法和理論,中國考古可以說已經進入了第二個發展階段(第一個階段就是新中國成立前,李濟先生等人把國外的考古學理念引入中國)。只不過當時考古圈的圈子很小,高科技的手段幾乎還沒有,比如像現在我們說的動植物考古、環境考古、什么地理信息等技術還不太成熟。

另外從學科上來說,我們過去講究按時代來劃分,關注的側重點也是古代遺址上的人是怎樣的狀態,社會家庭結構是怎樣的狀態。但進入20世紀以后,我們出現了動物考古、植物考古,現在還有冶金考古、美術考古......考古分科越來越細,我們可以從各個領域、不同的視角對一個遺址進行最大化的科學研究。

現在,咱們國家的考古水平,不管是從技術上來說,還是工作方法來說,在國際上都比較領先,包括文物保護方面,過去只是把發現的遺物修復起來,現在我們也研究出來很多的新型保護材料和技術設備,我們也有很多的國外合作,比如瑪雅文化的發掘,我們也都有參與。

上世紀90年代,高科技的手段不成熟。進入20世紀以后,考古分科越來越細,可以從各個領域、不同的視角對一個遺址進行最大化的科學研究。

澎湃新聞:您在秦始皇兵馬俑博物館工作二十五年,大部分的時間都貢獻在兵馬俑坑的考古工作中,目前三個坑的考古發掘情況是怎樣的呢?

許衛紅:兵馬俑坑的考古是從1974年開始,當時屬于一個被動的搶救性發掘,最后轉入了主動性的持續的常年發掘工作。1974年發現一號坑后,在尋找一號坑整體結構和面積的過程中,相應地就發現了二號坑和三號坑,三號坑的面積只有500多平米,當時因為要蓋保護大棚,就回填了。一直到1989年,我分配到兵馬俑博物館的時候,就參加了三號坑的第二次發掘,現在發掘已經結束了,大家能完全看到三號坑的整個全貌。

二號坑的發掘也是在上世紀70年代的時候進行了小面積的發掘,我在1996年的時候,參加了它的發掘工作,主要發掘它的建筑房頂部分,我們都說“兵馬俑坑”,但其實兵馬俑真的不是一個“坑”,它其實是“有蓋的”,你可以把它理解成一個地下室建筑。二號兵馬俑坑還出土了著名的綠臉秦俑,目前第二次發掘還在持續當中。

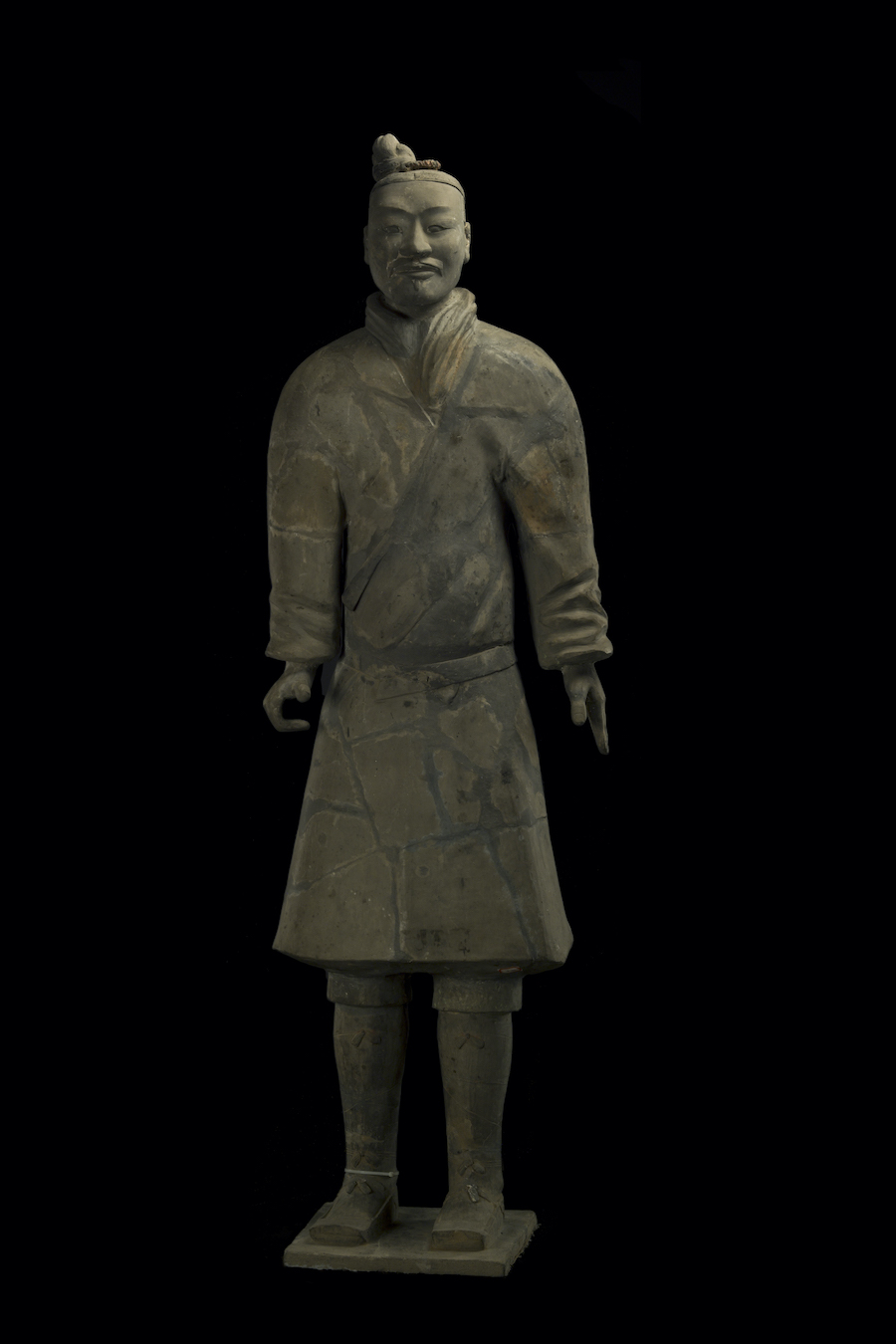

二號坑 坐姿弩兵俑(正面)

2009年,一號坑又進行了第三次發掘,第三次發掘持續了10年,我參加了5年,發掘了200平米(10年總共發掘了400平米)。2014年之后,我轉到咸陽城遺址的考古現場,一號坑的發掘工作還在繼續。

所以現在到兵馬俑坑去參觀的時候,我們能看到一號坑有局部的復原,修好的陶俑一排一排陳列在那里。二號坑你能看到建筑房頂的結構,三號坑發掘完了,但只是修復了一小部分,有一部分展示的是我們剛發掘出來的樣子,讓大家能直觀地看到被毀壞的兵馬俑的原貌。

整個兵馬俑坑的發掘面積都比較小,因為我們秉承的觀念就是,“ 1/3發掘、1/3展示、1/3保持原位不動”,畢竟這些地下遺址在一個相對穩定的環境當中保存了2000多年,任何的考古發掘都會破壞這種穩定性,我們要謹慎地選擇發掘面積,有充足的需要才進行考古工作。

一號坑兵馬俑 局部

澎湃新聞:除了喪葬的規模、出土文物數量、藝術價值之外,我們花大量的時間去研究秦始兵馬俑,發掘的意義是什么?

許衛紅:其實我在書里面也有開玩笑說,兵馬俑之所以著名,一定程度上是“子憑母貴”。因為我們都知道秦始皇在中國歷史上的巨大地位,他形成的秦代制度影響了中國2000多年,我們還有句古話叫“百代皆因秦”,所以我覺得兵馬俑其實是沾了秦始皇的光。

為什么我們要去花這么大的力氣去研究兵馬俑?我在書里特意提到了考古人是怎樣認識國寶的,因為有時候,我們和公眾對國寶的認識有一定的偏差。一般來說,兵馬俑是國寶,這一點是沒有爭議的。但有時候,我站在前廣場聽一些觀眾游客的反應,有人會說這有啥看頭? 不就是一群泥娃娃。還有一些人看懂了一點,說秦始皇的東西真了不得,能做出這么一大堆陶俑。

其實我們通過兵馬俑研究,首先展現出來的是兵馬俑的數量和制造的技術,這些表象很容易傳達給很多公眾,能產生一種自豪感,也是比較容易理解的部分。但接著,我們還要研究這么多的陶俑到底是怎么做出來的,有多少人參與制作,當時的人員調配和社會組織是怎樣的等等,這些問題的背后就牽扯到國家機器是如何運行,當時的國力狀況如何,以及意識形態等等一系列內在的東西,最后研究出來的,是整個時期的社會歷史以及它與未來的聯系。

那有人問,為啥我們發掘工作這么慢?我常開玩笑說,考古絕對不是挖土豆,我們的目的不是為了把東西刨出來,不是按量計酬。我的老師袁忠義先生經常說,兵馬俑是考古學家的天堂,因為在這個地方,你能源源不斷研究出好多東西。

拼好的陶俑

澎湃新聞:從事秦漢時期考古研究30余年,您在心里對秦始皇這樣的“千古一帝”會有怎樣一個人物速寫呢?

許衛紅:我覺得,非褒即貶對他不合適。他有可圈可點地方,也有失誤的地方,換句話說,他是一個立體的人,你不能簡單的用好和壞去評判。

我在咸陽城遺址考古的時候,越來越發現秦始皇是一個具有抱負,且心思縝密的人。比如他在出行期間,留下的許多刻石,從上面的文字可以看出他知道用怎樣的說辭可以打動最廣泛的人心,比如強調社會太平、男耕女織、不要打仗。從他個人能力上來講,他很勤奮,這些在史書中都有記載。

其實就像賈誼所說,“奮六世之余烈”,意思就是完成統一大業,建立千古不是他一個人完成的,是繼承前輩的積累而得到的一個水到渠成的結果。可以說,秦始皇不是一個橫空出世的天才,他是一個歷史必然出現的人物。

二號坑車兵御手俑

澎湃新聞:不久前,電視劇《大秦賦》的熱播也引起了很多的討論,平時您在家也會和家人一起看這類的古裝電視劇嗎?看到不符合史實的地方,會覺得無奈嗎?

許衛紅:我女兒常說,跟我一起看歷史劇很緊張(笑)。

其實,我們自己心里明白,永遠不要拿文學作品和真正的歷史去掛鉤,影視劇是不能用紀錄片的眼光來看待的。特別很多歷史劇中,感情戲有點多,其實咱們在正經的史書里,對于秦始皇私人的事兒記錄的都很少,你看秦始皇的皇后到現在是誰我們都不知曉,這是因為這些細節在他的生活當中可能只占很小的一部分,但是文學作品好像不加這些佐料就不生動,而且往往把它夸大了。

我年輕的時候看,會覺得你怎么能這樣寫,現在基本上也不會有這種心態。但相對來說,我希望咱們對待重要的歷史人物時,還是盡量的嚴謹一些,不要惡搞。

二號坑 立姿弩兵俑(全身,正面)

一號坑輕裝武士俑

澎湃新聞:其實現在不只是專業學術界,民間也有很多歷史愛好者對秦始皇陵的研究很感興趣。特別在互聯網迅速發展的今天,“小眾圈”逐漸被大眾所識,越來越多的人也有機會參與討論,想問您們作為專業人士是如何來看待一些來自民間的解讀?歡迎大眾參與討論的同時,是否會給您們的工作帶來壓力?

許衛紅:會有壓力。因為現在信息傳播特別快,有一些人很樂意跟你討論問題,會給我發私信。大部分情況下,我覺得在和公眾溝通的過程中,我受益的東西還挺多,比如有從事地理環境的,有從事城市規劃的,他們從自己獨特的視角去解讀考古發現,會給我帶來很大的啟發,還有一些退休的高校老師,也會參與我們的話題討論,對我們很有幫助。

我發現公眾的整體知識水平在近10年間有很明顯的變化。比如在2009年1號坑發掘的時候,我們進行了現場直播,當時收到了很多不理解的聲音,有人指責我們說“你們這群人吃飽了撐的,沒事就倒騰老祖宗的東西”、“考古發掘就是搞破壞”,還有人留言說“兵馬俑都是用真人做的”。

去年2020年6月,我們在遺址上又做了一次直播,這次明顯發現公眾對考古的認知有了一個質的飛躍,當時我們做了一個統計,百分之八十以上都是理智、客觀的聲音。大多數人都了解這是文化遺產,感慨祖國的歷史文化多么偉大。

和公眾溝通的過程中,也能有不少受益的東西。

澎湃新聞:我看到您開設了微博,經常會和網友互動,他們是否會私信您一些問題?通常大家感興趣的都是什么?

許衛紅:以前大家可能對寶貝是真是假特別感興趣,經常收到請我“鑒寶”的私信,讓我幫忙看看自己買的寶貝到底值多少錢。還有人看了某本書或者看到了博物館里有什么看不懂的寶貝,私信請我來解釋一下。

現在,大家興趣的焦點已經開始由物慢慢轉向對某個社會和某個時代的關注,開始有人想了解那個時代到底發生了什么,對當時的整個社會背景和歷史階段產生了真正的興趣。

精美的石甲胄

澎湃新聞:我想大家最想問的一定是“有生之年,我們是否能解開秦始皇陵地宮之謎?是否能看到地宮真實的樣子?”對此,您如何回答?

許衛紅:我可以非常肯定地說:我們能解開地宮之謎,我們也能看到地宮真實的樣子,但從手段來說,我們不一定非要把它打開。

1989年,我剛入行的時候,當時考古界對地宮一無所知,秦始皇陵只是遺址上的一個土包。到了九十年代的時候,我們就清楚地認識到地宮里面是一個九層的建筑,里面有臺階,地宮有好幾條門道,里面的汞含量是怎么樣的分布等等。這背后依托的正是科學技術的發展。

所以未來探索地宮的真實面貌,不一定非要把它打開,科技的日新月異能夠改變我們的工作方法,對此,我充滿信心。

1974年一號宮殿遺址發掘

一號建筑復原圖

澎湃新聞: 現在有個很流行的詞叫“出圈”,希望大家都跳出自己的一個專業圈,去做更多跨圈的交流,很想知道您怎么來看待這個問題,是否覺得在考古的科普上,考古人需要有這種出圈的精神呢?

許衛紅:我們行業有一些老師有一個誤區,就覺得我們是做專業的,沒有必要跟圈外人說什么。但其實,我通過自己的實踐發現,多和外界交流溝通,可以得到很多的好處和支持。

因為,我們在考古過程中遇到什么困難,大多數情況,只能靠考古隊自己去溝通解決。如果我不跟老鄉去做公眾宣傳,他們不知道我們在干什么,為啥要理解你、支持你、給你提供幫助呢?

另外,我們有幾次重要的考古發現,也都是老鄉告訴我們的線索。他們會主動找到我們,跟我們匯報發現了什么,問我們有沒有用,或者帶我們去現場看看。

秦咸陽文博志愿者團隊

澎湃新聞:去年有一則新聞,一位湖南留守女孩考上了北大考古系,成為大家討論的焦點,一些網友認為考古是個冷門專業,更直白地說不是一個有“錢”途的專業,但也有很多網友鼓勵她去追尋自己的理想,您能分享一下作為女性從事考古工作的一些體驗和感想嗎?

許衛紅:現在我的學生們基本上都是80后。80后的孩子大多數是獨生子女,如果家里沒有特別的變故,生活上實現溫飽還是沒什么問題的,相對有一些70后的同事,他們畢業的時候經濟條件都不是特別好,家里也沒有很大的后盾,生活壓力反而會大一些。

女性在考古工作中其實是有優勢的,首先是性格上,女性相對來說比較細心。其次,我發現,由于以前兵馬俑考古男同志居多,他們沒有注意過兵馬俑坑里面是否有關于秦代社會女性的問題。而正因為我是女性,我在兵馬俑坑發掘的時候,就一直在想:秦代制作軍人鎧甲的工匠中有沒有女性呢?帶著這個問題,我開始查閱文獻,尋找當時社會對女性手工業者的管理情況,所以你可以看到,女性考古人能有不同的視角,有的時候劍走偏鋒還挺有用的。

另外還有一個實際的好處,就是在野外工作時,不管野外條件有多艱苦,我肯定是一人一個房間,男同志們都是集體宿舍(笑)。

許衛紅說,野外條件很艱苦,但發現一個顏色保存特別好的陶俑,心情別提多激動。所以不管是凍得流鼻涕,還是熱得出汗,都是一種幸福的辛苦。

澎湃新聞:如果有年輕人說自己未來想去學習或從事考古,您會給怎樣的建議?

許衛紅:現在考古專業分科很細,方向性很多,在實踐過程中,我們也要用到化學、物理、數學方面的知識,甚至還有美術。所以,如果你是中學生,一定要全面發展,每一種學術和技能將來在考古行業中都可能用到。

如果你馬上上大學,也選定了考古專業,那就不要因為一時的困難或者一時的興趣,輕易地改變你的方向。因為考古的職業敏感和職業素質都要靠慢慢培養,就像我剛開始說的那樣,其實我本科階段學習并沒有那么好,也沒有那么多熱情,純粹是靠慢慢的堅持,日積月累后漸入佳境,那時你就會發現考古真有意思。

另外,考古是一個團隊的工作,所以必須要重視團隊精神,團隊工作中難免有摩擦,要學會與人溝通和交流。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司