- +1

非遺尋訪|與古人對話,楚式漆藝中探索的琴瑟和鳴

《莊子·內篇·人間世》云:“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。”漆,在中國有悠久的應用歷史。中國工藝美術大師劉比建于1957年生于湖北武漢,22歲入選湖北省隨州擂鼓墩出土古樂器復制攻堅組,至今從事楚式漆藝研制工作44年。在他看來,曾侯乙墓出土的事件改變了自己的人生。

他認為,漆器上的設計與審美給他帶來的是“五體投地”的震撼。這種震撼使他對從事的這份工作著迷,甚至把畢生的精力都傾注在這份事業上。從修復文物到復制琴瑟,劉比建認為,每完成一件文物的修復或復制過程,都是在和古人完成一次對話。

追根溯“緣”

劉比建,63歲,從事楚式漆藝已超過40年。他出生在武漢,小時候隨被下放的父親到隸屬襄陽的老河口,所以,漢江上游的老河口是他成長的地方。父親把他安排到當地工廠當學徒,主要學得就是做民族樂器。

劉比建

高個子的他,那時是縣籃球隊的隊員。有一次他隨隊到湖北隨州打了一次邀請賽,沒過多久,他去打比賽的球場旁邊發掘出了曾侯乙墓,這里出土的漆器改變了他的命運。20世紀80年代初,湖北省博物館需要有一批專業人士來搶救性地對曾侯乙墓出土的文物進行保護和復制,劉比建作為進步青年,入選出土古樂器復制攻堅組,主攻楚式漆器的修復和復制。

老河口

《莊子·內篇·人間世》云:“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。”漆,在中國有悠久的應用歷史。漆采自漆樹,漆樹在中國以云南、貴州、四川、陜西、湖北、甘肅等地分布較多,尤以湖北恩施州和竹溪縣品質突出。由于漆樹不成材,所以種植得比較少,現在由于政府引導,漆樹種植也慢慢增多。每年入伏前,割漆的師傅天還沒亮就要進山,漆樹不是一棵挨一棵生長的,師傅們按照標記的位置一棵一棵找這些漆樹,在每一棵樹上開一道口,再在割口下插一片葉子接住流下來的漆。在太陽照射到漆之前就要收刀,否則大漆會被曬干脫水,“百里千刀一斤漆”, 就是形容采漆不容易。

劉比建在刷漆

我們今天得以看到曾侯乙墓出土的2400多年前的器物,以及長沙馬王堆出土的2200多年前的器物,驚嘆于它們的保存狀態之好以及器物被漆髹飾之后呈現出的美感,這些全仰仗于人類最初對“漆”這種涂料的發現和使用。

說起曾侯乙墓出土的古樂器,劉比建反復跟我念叨一個詞來形容他第一次見到這些文物時的心情,就是“五體投地” 。

曾侯乙墓出土的編鐘

當時曾侯乙墓共出土了125件樂器,有編鐘、編磬、鼓和彈撥樂器等。其中鼓有扁鼓、懸鼓、有柄鼓、建鼓等基本完整的一套,在古人的認知里,鼓有通天的功能,因此它在古代也是一種非常有代表性的樂器,尤其是建鼓,在與編鐘、編磬搭配的演奏中,發揮著非常關鍵的作用;彈拔樂器有五弦琴、十弦琴、古瑟; 吹奏樂器有篪,就是我們現在的笛子,還有排簫、笙等。這意味著在戰國時期,這里就已經擁有一個非常完整的標準樂隊建制,劉比建認為光憑這一點,這就是世界上獨一無二的事情,真的了不起。

相信很多人和我一樣,對曾侯乙墓出土的編鐘最為熟悉:它總共由65件鐘組成,由小到大分上、中、下三層排列,即便現在,演奏起來效果也非常震撼。但是,當時編鐘出土的時候,應該用什么方式,借助什么工具來讓它出聲,成為困擾研究人員的一大難題。后來居然是一個不起眼兒的小漆器立了大功。劉比建說這個小漆器是一個鴛鴦漆盒,它是空心的,因此在發掘曾侯乙墓的時候,它最先從水底下“咕嚕咕嚕”冒了出來,而且髹飾在上面的圖案保存完好。正在音樂專家硏究編鐘一籌莫展的時候,考古專家注意到在鴛鴦漆盒兩側分別繪有兩幅圖幅是《擊鼓圖》,另一幅則是《撞鐘圖》。

劉比建復制的鴛鴦漆盒及放大局部

《撞鐘圖》上畫的是一個鳥頭人身的形象雙手握著一根長木棍,正在從側面撞擊編鐘,而且編鐘出土時,發掘人員發現在其附近有六個丁字形木槌和兩根長棍,音樂專家根據考古專家提供的這個線索,找木匠按照木槌和長棍的樣式做了幾件實物用來演奏編鐘,并經過對全套編鐘的測音,發現編鐘音域跨了五個八度,中心音域12個半音俱全。

如果沒有這個鴛鴦漆盒,如果不是通過漆藝讓它身上的圖案還保存得如此完好,真的難以想象專家們還要耗費多少心血去研究編鐘的發聲方式 。

剛琴柔瑟

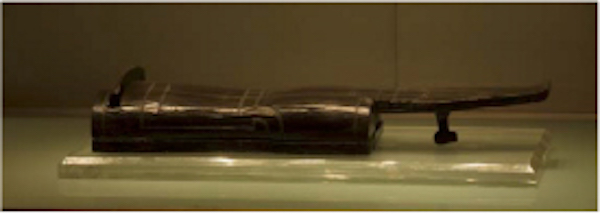

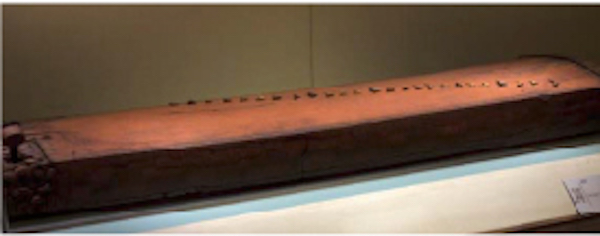

再去湖北省博物館,我在面對以漆工藝完成的樂器文物時,重點參觀了古琴和古瑟。今天,我們常用“琴瑟和鳴”來形容夫妻之間相處得和諧融洽,和古樂器打了40多年交道的劉比建讓我知道了為何要以“琴瑟”來寓意夫妻。他告訴我,古琴和古瑟對比來看的話,古琴比較短小,是半音箱制,琴弦要繃得緊,它的聲音相對比較高;而古瑟比古琴要大,要長,音箱相對也更大,弦也比較長,聲音相對來說比較低沉。古琴和古瑟在一起彈奏岀來的聲音聽起來就像小提琴和大提琴之間的關系。在樂隊的整個配置里,在高音部分琴比較齊備,而瑟則屬于低音樂器,高音的琴和低音的瑟在一起彈奏,是一種完美而和諧的互補。周朝實行禮樂制,那時把“樂”的地位放得很高,因此我們便不能單純從物理發聲的維度去理解琴瑟,它們更是古人表達的與自然、與天地對應的陰陽關系。

相比于古琴沉穩含蓄如謙謙君子,古瑟在形制上更加漂亮、華麗、富貴,如儀態雍容華貴的女子。《詩經·小雅·常橡》有詩云:“麥子好合,如鼓瑟琴。

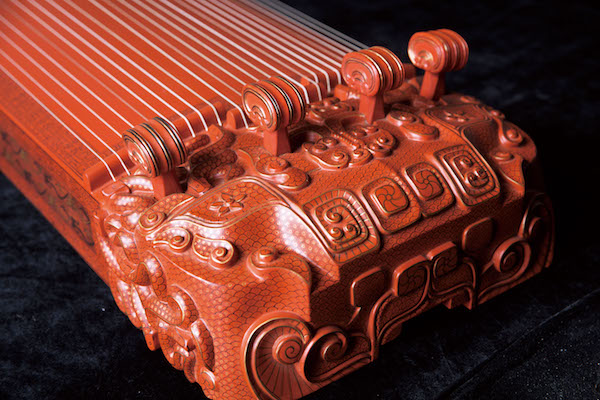

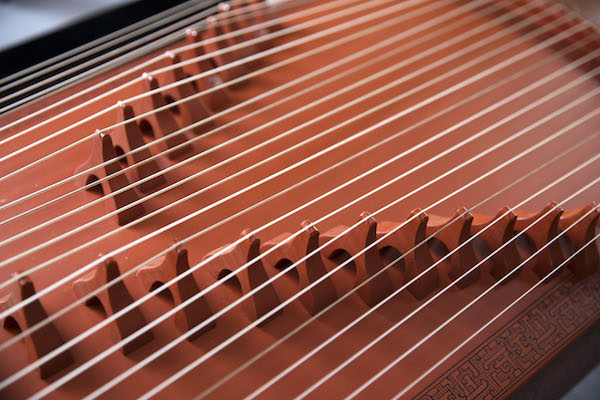

曾侯乙墓出土的素漆十弦琴

我在博物館里看到的古瑟,長167.3厘米,首寬42.2厘米,尾寬38.5厘米。 瑟首端有一個長岳山,尾端有三個短岳山,弦25根,另有木質瑟柱置于弦下。在大漆的保護下,雖然時隔2000多年,瑟身仍然保存得比較完好,不過,其弦已腐朽無法再拿起來進行彈奏。劉比建對它進行研究的時候,在還原當時工藝的基礎復制出了可以用于彈奏的瑟。樂器的復制不同于漆藝實用器,不僅要恢復原貌,還需要恢復原聲,然后再根據今天和古時人們對聲音的不同審美去進行相應的改進。劉比建做到了。在一次次的嘗試和來回反復之后,基于上述原則把古瑟復制了出來。從曾侯乙墓出土的瑟用的是在一塊整木頭上挖出音箱的做法,而劉比建他們在復制的時候,則是用木料分層拼合來做,這樣對比之后,用木料分層拼合 做出來的瑟更符合現代人對聲音的理解標準。

曾侯乙墓出土的瑟

復制品做出來之后,劉比建請音樂專家來聽,將兩種工藝進行對比,確認改進工藝,最終完成的古瑟彈奏出來的聲音聽起來更美。

劉比建復制出來的瑟,把低音做到極致,也由此產生了另外一個意義:過去我們的民族樂團一直沒有低音的彈撥樂器,因此一般都會以西洋樂器里的貝斯作為低音,劉比建復制出來的古瑟,讓民族樂團淘汰了貝斯,從而成為真正意義上的民族樂團。

楚人楚藝

盡管楚式漆藝里也有各種胎底,例如陶胎、瓷胎、銅胎、鐵胎、皮胎等,但是,劉比建說,楚式漆藝主要還是以木胎為主,用木頭來造型,做成各種式樣。從曾侯乙墓出土的漆器來看,當時在楚國,木胎漆器已被應用于生活的方方面面,涉及各種實用器、禮器,還有冥器。

以木料分層拼合做成的瑟胎

除了木胎這一突出特點之外,楚式漆藝在施色方面也有它的特點,最早期主要是黑、紅兩種顏色,之后才漸漸有了黃色、金色以及其他一些如褐、藍、綠等顏色。在湖北荊門包山楚墓出土過一個比較典型的器物叫“漆奩盒”,盒上繪有車馬出行圖,古時候用綠松石磨成粉,加到漆液里,調成綠色,使它看起來非常貴氣,也豐富了圖案的層次感。

曾侯乙墓出土的戰國時期的大量漆器和長沙馬王堆出土的漢代的大量漆器,可以證實楚式漆藝形成風格已經有非常悠久的歷史,甚至可以說它是我們國家整個漆藝領域里的鼻祖。

作為一個手藝人,劉比建是幸運的,在他的手藝人生涯中,接觸的很多都是國寶級的文物,可以日復一日去研究它們,得到的無疑都是第一手的信息。同時,作為一個手藝人,劉比建的角色也不同于很多相對可以自由創作的民間手藝人。

民間手藝人面對的是自己的師父,通過和這些文物相處,劉比建面對的是這門手藝的鼻祖。修復的過程自不必說,嚴格遵循“修舊如舊”的原則,是在修復一件出土的器物時,保證修完以后它還是出土時的狀態,只是把破損的地方補起來,使它變成一個完整的器物,能看到它原來是什么樣子。在復制一件文物的時候,同樣也要謹小慎微,只是會面對“制舊如舊”和“制舊如新”兩種選擇。

劉比建制舊如新的漆藝作品

劉比建制舊如新的漆藝作品

“制舊如舊”和修復中的“修舊如舊”類似,是按照文物出土時候的狀態制作一個仿制品。“制舊如新”,則是需要去推斷這個器物本來的狀態,制作出一件新的器物。在進入墓葬時才是一件器物最完美的狀態,沒有破損,上面繪的圖案是完整的,漆的顏色沒有發生改變,那么劉比建需要嘗試的,便是制作出這個器物,讓世人可以看到它原本的完美狀態。當時他們向博物館提出“制舊如新”的想法時,也得到了相關專家的支持,因此,在依據實際需要,“制舊如舊”和“制舊如新”的思路都可以得到運用。

無論是“制舊如舊”還是“制舊如新”,都容不得手藝人劉比建有絲毫天馬行空的想象或想當然的理解。如同一個臨了一輩子字帖的人,渴望待時機成熟時有一次表現自我的創作,劉比建近年來也希望在修復、復制之外做一些更加創新的嘗試,原創漆藝作品《唐韻天歌》和《九頭鳥新說》就是他嘗試的結果。

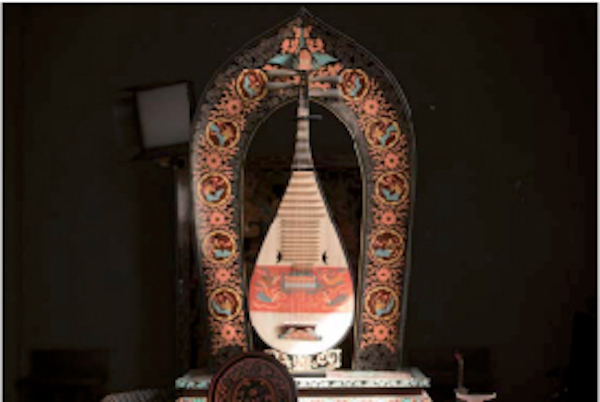

劉比建作品,《唐韻天歌》

創作《唐韻天歌》的念頭萌發于劉比建在20世紀80年代從雜志上看到日本正倉院收藏的一把唐代琵琶。他當時非常震撼,多年以后,這種震撼在他心里也一直沒有泯滅。他想用楚式漆藝的方式,以琵琶這種傳統樂器為載體,用楚式漆藝的色彩和繪畫技法,把縈繞在心里30多年的這份震撼表現在琵琶上。

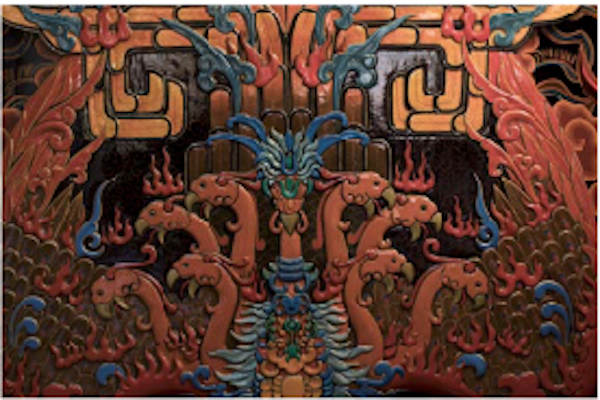

另外一件作品《九頭鳥新說》,是劉比建作為湖北人,作為楚人后裔,試圖通過這件作品讓大眾重新認知“九頭鳥”。“天上九頭鳥,地上湖北佬”,這句帶有貶義的話多被用來形容湖北人的“精明狡詐”。其實在戰國時期就有九頭鳥一說,而且在戰國時期,九頭鳥作為精神之鳥,是一個重要的民族圖騰。只是在楚國慢慢變強大之后,開始被巫化,九頭鳥也被形容成一種鬼鳥。劉比建試圖用藝術的語言表現九頭鳥,所謂的“新說”,其實是還原九頭鳥最初作為美好寓意而存在的形象。他用木胎雕刻加上彩繪這種傳統的楚式漆藝來完成,使用了艷麗的色彩表現楚地人民熱烈奔放的性格;他還用了很多戰國時期的紋飾,讓一個誕生于遠古時期的形象,以一副嶄新的面孔呈現出來。在作品下方,劉比建還創作了一張鼓,過去鼓是通天的器物,也有“重整旗鼓”的含義。

劉比建作品《九頭鳥新說》(局部)

正式接觸曾侯乙墓出土的漆器文物之前,劉比建還很年輕,對于那段歷史也沒有深刻的了解。在他的概念中,二三千年前的古人就是穿著草裙拿著木棍每天狩獵的狀態,接觸這些文物之后,古人體現在漆器上的審美、設計的科學性以及工藝的成熟度帶給他的是“五體投地”的震撼。這種震撼使他對從事的這份工作著迷,甚至把畢生的精力都傾注在這份事業上。

劉比建說,每完成一件文物的修復或復制過程,都是在和古人完成一次對話:在當時的條件下,制作這些器物,用了什么工具,選擇了怎樣的材料,工藝的過程是怎樣的,為什么要做成這個樣子……他有一堆問題亟待從古人那里得到答案。

然而,沒有一個答案是現成的,答案都埋藏在這些器物之中。即便通過和古人打啞謎一樣領會到一些答案,付諸實踐時,從胎的制作、雕刻、打磨、刮灰、再打磨、一層層刷漆、一遍遍繼續打磨、一點點彩繪……完成每一件漆器也都是漫長的過程。急不得。

劉比建完成一件作品的流程之一

劉比建完成一件作品的流程之一

劉比建覺得,相對于漆藝未知的部分,他所知道的還不過是冰山一角。然而歲月不饒人,他已經由一個年輕小伙一晃變成了一個60多歲的老手藝人。晚年齊白石感嘆光陰流逝,曾說:“癡思長繩系日。”盡管已年過六旬,劉比建并沒有改變作為楚式漆藝研究者和手藝人的工作節奏,他心里明白“長繩系日”不過是一廂情愿的“癡思”,只有馬不停蹄地以無限的精力和熱情投入到工作中,才能在人生中有限的時間里產出更多的可能。

(本文摘編自《求同存藝:兩岸手藝人的匠心對話》,作者羅易成曾出版《中國守藝人一百零八匠》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司