- +1

過年放假:休息時就要遠離工作,像小孩一樣恢復心理彈性

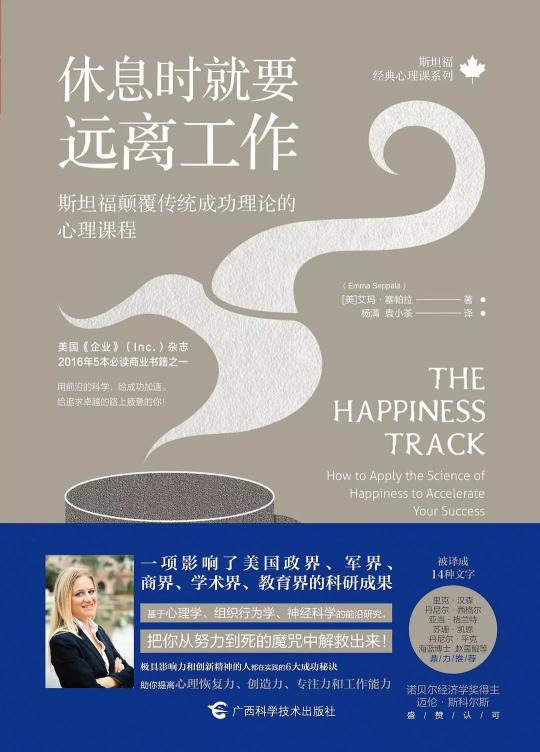

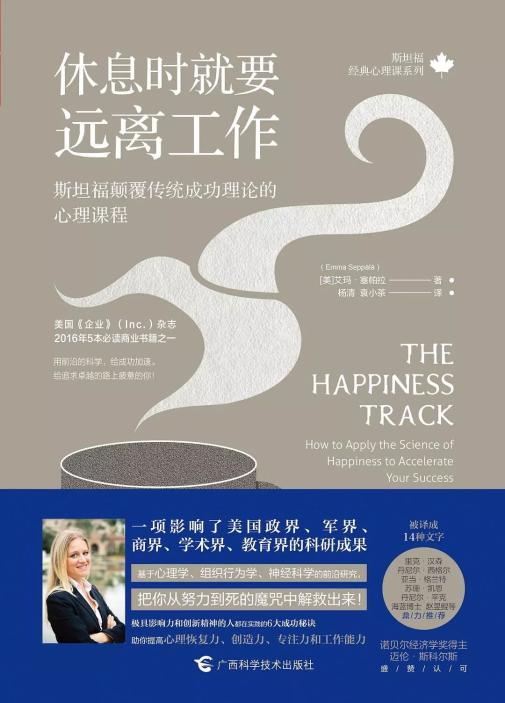

為什么我這么努力還是達不到目標?

為什么好不容易做到了卻沒有想象中快樂?

是成就不夠大還是努力不夠多?

斯坦福大學艾瑪 · 塞帕拉博士說:都不是,是你那些關于成功的觀念根本就是錯的!通過“用力過度+透支自己”來追求成功,只會讓我們離成功和快樂越來越遠!

過年了,給自己好好放個假!

休息時就要遠離工作

文 | 賽帕拉

來源 | 二樓南書房

01

科學證實:

你的心理彈性真的不如“狗”

心理彈性是一種自然恢復力,讓我們能從每天面對的壓力——比如遇到一個難纏的客戶;你十萬火急地去談一單大生意,卻趕上航班延誤;那一天天正在逼近的“截止日期”;等等——之中恢復元氣。

我們都聽過心理學上的“戰斗或逃跑反應”(fight-or-flight response),當人類——或者說是絕大多數動物——在遇到危險時,身體會產生一系列應激反應,讓我們做好戰斗或逃跑的準備。然而,當危機過后,我們的身體會產生的另一種反應卻鮮為人知,那就是“休息和消化反應”(rest-and-digest response)。

舉個例子,在大草原上有一只小羚羊,它被一只大獅子盯上了。獅子緊追不舍,想把羚羊抓住吃掉。這時候,羚羊的身體就會產生“戰斗或逃跑反應”,交感神經系統瞬間激活,腎上腺素增加。如果它被獅子抓到了,那么故事終止,羚羊變成了獅子的美餐。如果它僥幸逃掉了,當危機過去之后,羚羊的壓力也就立刻消失了。

這時候,羚羊的副交感神經系統,就會引導“休息和消化反應”生效,讓羚羊開始放松下來,繼續在草原上溜達、曬太陽。在獅子追逐它的時候,羚羊的“戰斗或逃跑反應”需要非常大的生理能量支撐,當危機過后,羚羊就會自動讓身體放松,恢復元氣。短短數分鐘之內,羚羊的神經系統就會平靜下來,恢復到理想狀態,讓身體可以保留精力,儲存能量。

在這個例子中,羚羊能夠迅速恢復心理彈性的關鍵是:

在危機過后,羚羊能迅速開啟“休息和消化反應”。除非遇到下一次生命危機,否則羚羊會一直保持這種“休息和消化反應”,儲存體力和能量。在下一次危機來臨的時候,羚羊能精力滿滿、全力以赴地去應對。

那么,是不是只有野生動物才會有這種“休息和消化反應”呢?

不是。比如你家里的寵物狗,你帶狗狗去寵物醫院做體檢,狗狗就會開啟“壓力模式”,渾身開始發抖,耷拉著耳朵,死命地拖著狗鏈,不想進寵物醫院的檢查室。然而一旦檢查結束了,狗狗就會自動開啟“休息和消化反應”,過不了多久又開心得像沒事一樣。

小孩子也有“休息和消化反應”。比如爸爸媽媽第一天送小孩子去上小學時,小孩子一步三回頭地跟爸爸媽媽說“再見”,委屈得不得了。但當爸爸媽媽真的走了,背影也看不見了,小孩子過不了幾分鐘,就開始和小朋友們一起愉快地玩耍了。

小孩子和小動物,往往能夠非常迅速地從壓力狀態中恢復心理彈性。這足以說明,恢復心理彈性是再自然不過的生理過程,而且我們曾經都具備這樣的能力,但為什么我們越是長大,特別是進入成年之后,這種心理恢復力反而越來越差呢?

長大成人之后,我們似乎越來越難像小孩子那樣快速恢復心理彈性了。

我們越來越難迅速在壓力過后進行自我調節——想想你自己,當自己遭受了挫折、壓力后,多久才能恢復元氣?5分鐘?1小時?1天?還是5天?或者,你覺得壓力是永遠也卸不完的?有的人大早晨跟一個人在電話里吵架了,可能一整天都生氣,甚至過了幾個星期或幾個月的時間,一想起這個電話還氣不打一處來。有多少人,直到生命終止前,還帶著幾十年前的怨恨而不得安心?

我們很多成年人,都已經忘了如何找回自然的心理恢復力。這當然是一系列原因造成的。首先是生理原因,我們在危機過后卻依然心事重重;其次是文化原因,在充滿剛硬感的現代社會,“彈性”這個詞越來越不被我們的文化所認同。

那么,是什么原因破壞了我們的心理恢復力,讓我們不能像小孩子和小動物一樣在壓力過后自然恢復呢?為什么哪怕在危機過后,壓力還是伴隨著我們,成了揮之不去的慢性壓力?

答案就在我們的大腦中。我們“聰明的”大腦的如下行為,反而成了我們恢復心理彈性的破壞者和絆腳石。

人類大腦的諸多功能區——比如負責視覺、平衡、恐懼等的功能區,和其他動物是類似的。然而和絕大部分動物不同的是,人類大腦有高度發達的新皮質(neocortex)。新皮質像一份美麗的禮物一樣,讓我們人類有了高于普通動物的智力、洞察力、反應能力,讓人類得以發展出高級語言,具有讀寫能力和思維能力,能夠交流思想和情感。然而,這份“美麗的禮物”也同時給我們帶來了擔憂、絕望、持續言語(perseverate)等困擾。同時,新皮質還是一個“好編劇”,讓我們不斷地在大腦中自導自演,預想著“萬一事情變成了這種糟糕狀況,我應該怎么辦”……

如果小羚羊的大腦也像人類一樣擁有新皮質,那它在躲過了獅子追捕之后,可就不會那么悠閑地繼續吃草曬太陽了——新皮質會引導小羚羊不斷地在大腦中回放剛才獅子追它的片段,讓它開始憂心忡忡,忍不住去想:“下一次獅子追我該怎么辦?我要不要根據這次的成功脫險經驗制訂下一次的逃跑計劃?”如果這只羚羊是母的,它可能會想得更復雜了——“哎呀,萬一獅子傷到我的小寶貝怎么辦……”

如果羚羊擁有了新皮質,它開始思考的這些問題是不是看上去好熟悉?

科學研究表明,我們的大腦對負面信息的關注程度會高于正面信息,以此來保證人類的進化。比如說,如果我們的祖先遇到了很可怕的食肉動物,并且成功脫險,那么他就會通過記憶這段負面信息(當時所經歷的危險場景),來讓自己吸取經驗,下一次成功避開這種食肉動物。但現如今,這種在當時幫助人類生存進化的本能,卻給我們的生活帶來諸多煩惱。

02

“郵件溝通”和“老板談話”,

哪個讓人心理壓力更大?

我們都有過這樣的經歷——哪怕只有一兩件煩心事(負面信息),也足以把我們的心情攪得一團糟(讓我們的心理壓力達到極限)。

英國心理學家保羅 · 吉爾伯特(Paul Gilbert)博士,是同情聚焦療法(Compassion-Focused Therapy)理論的奠基人,他通過研究發現,哪怕只是老板打來的一個“煩人電話”,情侶鬧脾氣時發的一條“惱火短信”,甚至是跟路邊一個陌生人因為什么事情吵了兩句嘴,都可能立刻影響我們全身的生理化學反應,讓我們進入一個緊張狀態,最后被搞得筋疲力盡。這些我們每天都難免會遇到的摩擦事件,簡直是一件接一件,讓我們很難進行“休息和消化反應”,去充分地放松和調節自己。

其實在日常的工作和生活中,哪怕是查看電子郵件的“收件箱”,都會給人帶來壓力。研究表明,你每天查電子郵件的次數越多,你的壓力指數就越高;反之則壓力指數越低。加利福尼亞大學學者格洛麗亞 · 馬克(Gloria Mark),聯合美軍研究員阿曼德 · 卡迪洛(Armand Cadello)進行過一項共同實驗,研究了電子郵件對工作效率和壓力水平的影響。當被測試者遠離電子郵件的時候,其專注處理手頭事情的能力得到明顯提高,壓力水平(以測量心率為參考標準)更低。

這個實驗結果,想必是在很多人意料之中的。郵件溝通的弊端是,它損失掉了很多社會線索(social cues)。

在郵件發明之前,人們溝通(比如見面溝通或電話溝通)的移情作用更強,人們會通過表情、姿態、說話語氣等社會線索做出調整,傳遞給對方的壓力會更柔和。比如說,如果上司和某個員工見面溝通,發現這個員工看上去非常疲憊憔悴,上司通常也會關心一下,不會把話說得很重。但如果換成了郵件溝通,這些社會線索是不會被對方看到的,大家只是期待一個及時回復。

而這些商務、不帶任何感情語氣、簡潔到惜字如金的郵件語言,其實是很難被收件人正確解讀的。比如你的一份非常詳細的提案,老板的郵件只回了一個字“好”,你可能會緊張地猜半天——這是同意?夸獎?還是僅僅表示“知道了”?如果是工作伙伴之間的郵件,一句話的語氣、標點、措辭……就更容易造成誤讀了。如果是以郵件方式告知某項新通知、新規定,則更容易增加人們的緊張感。

當你一天到晚被雪片似的電子郵件包圍時,你是什么感覺?在電子郵件還沒普及的過去,我們在溝通中產生的情緒大幅度波動,平均一天可能只有一兩次(比如你和同事、伴侶之間發生口角,或是被一個“不速之客”的電話搞得很生氣)。

數字統計顯示,2014年,商務人士平均每人每天會接發121封郵件(2011年的數量是105封,推測到2018年會達到140封)。這樣的結果是,即使你每天集中用1小時統一處理郵件,它們也會變成一個巨大的壓力源,使你產生極大的情緒波動。當然,不是每一封“未讀郵件”都是壞消息,偶爾你也能看到小外甥的萌照、朋友的結婚請柬……諸如此類的好消息。但不幸的是,正如上文所說,我們更容易被負面消息影響,因為大腦會更傾向于記憶負面信息。

這也就解釋了為什么我們下班回到家,往往會累得筋疲力盡,明明這一天我們“好像什么都沒做”,只是對著電腦屏幕而已啊。

不僅我們的大腦會不斷產生這些煽動性的情緒,我們的神經系統也在不停接收各種各樣的超負荷信息——多運動、變漂亮、低熱量飲食、工作好、多學習……這些信息通過學校、職場、廣告、大眾媒體(比如電視),不斷地推送給我們,觸發我們的應激反應。

03

為什么負面新聞更容易擴散?

為什么負面的信息會泛濫成災,我們會不斷地被其淹沒呢?這其實是有原因的。商家也會利用心理學(大腦對負面信息的關注度要高于正面信息),不斷地制造出充滿壓力的新聞,從而博得我們的眼球。這也就解釋了為何令人恐懼不安的消息總是滲透在我們的文化生活中——如果一條新聞想吸引公眾視線,那最“便捷”的方法就是去制造讓人有壓力的內容。

于是,新聞媒體抓住這個定律樂此不疲,讓新聞頭條上永遠是這樣的大標題——某某國家開戰!某某地區發生沖突!某某事件造成死亡!某某天氣引起大災難!甚至包括商家的限時促銷、限量打折信息(比如黑色星期五大促銷),也是通過不斷刺激我們的腎上腺素,讓我們覺得“哎呀,這個東西要趕緊去買”。

結果是,日復一日,我們的生活被壓力包圍,無論對這些信息有著多么清醒的認識,我們都會感受到它們帶來的壓力和影響。

更糟糕的是,除了外部的壓力信息,我們自身也在扮演一個積極角色,不斷地給自己制造壓力。由于每天接踵而至的外在壓力,我們不得不每日都做出與之相對的應激反應(stress response)。

在進化過程中,應激反應本該在面對少數的、極端危險情況時才會被啟動,但是我們現代人濫用這種應激反應,僅僅是為了面對我們三餐一宿、雞毛蒜皮的日常需求。比如說,我們總有治不好的拖延癥,不到最后的項目截止日期,我們就干不下去活兒,非得用截止日期逼得自己神經緊張,在緊張的壓迫下才能把項目完成,而這已經成了一種日常工作常態。

當我們覺得自己身心俱疲、又累又困,應該去休息時,我們卻給自己灌一杯咖啡或功能飲料來“提神”,讓自己繼續“充滿能量”地工作。事實表明,經常加班熬夜的專業人員、學生等人群,已經陷入一個危險(容易上癮)的習慣——必須用興奮性藥物去控制自己的注意力缺失問題(Attention Deficit Disorder),才能讓自己保持更長時間的注意力集中。

那么,我們白天筋疲力盡,到了晚上能否快速入睡呢?很多人躺在床上也是輾轉反側,腦袋里還在想著白天壓力沉沉的工作,失眠成了另一種治不好的現代病。于是,我們白天睡不醒,需要咖啡和功能飲料提神;晚上睡不著,需要酒精或安眠藥物助眠。長此以往,我們的神經系統被折騰得疲憊不堪。

總而言之,正是因為這種外部的過度刺激、壓力堆積,讓我們現代人的身體失去了自然的恢復力。我們按照老方法去做壓力管理,卻發現越來越累,自己也越來越緊張。

△

為什么我這么努力還是達不到目標?為什么好不容易做到了卻沒有想象中快樂?是成就不夠大還是努力不夠多?

斯坦福大學艾瑪 · 塞帕拉博士說:都不是,是你那些關于成功的觀念根本就是錯的!通過“用力過度+透支自己”來追求成功,只會讓我們離成功和快樂越來越遠!

本書是塞帕拉博士數十年的研究所得,她利用心理學、組織行為學、神經科學的實驗研究,向我們證實:快樂不是成功帶來的結果,而是獲得成功的因素!在書中,她總結了6種創造快樂和滿足感的方式,幫助你全面提高心理素質和身體健康水平,發掘潛能,讓你輕輕松松過上更有意義和目標的生活,快速獲得成功。

▽

原標題:《過年放假:休息時就要遠離工作》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司