- +1

甭管男性化還是女性化,最終都要中性化

原創 白鹿 張昕 Dr昕理學

張老師,鹿老師:

有空講講培養男孩子陽剛之氣這個話題吧。以前不覺得教育部這樣的回復有什么不妥,后來看了臺灣“玫瑰少年之死”,又覺得“培養陽剛之氣”這其中問題很多,希望老師能講講,謝謝!首先,那位政協委員提出的“防止男性青少年女性化”的說法讓我感受到不舒服。這樣說好像女性是一個貶義詞,所以才需要去“防止”。

其次,這種語境中,這個“女性化”的概念是含混不清的,因此怎樣去“防止”,也是沒有具體操作標準的。如果“女性化”指的是溫柔,細心,富有同情心等等,那這是優點,不用防止;如果“女性化”指的是膽小,慌張,嫉妒,情緒化,那這些缺點,不僅是男性青少年需要“防止”,女性青少年也需要(而且我不覺得上述這些優點和缺點是女性特有的)。

再次,如果這里所說的要防止的“女性化”,是指一個男生長相細皮嫩肉,說話聲音尖細,言談舉止陰柔,那這是人家天生的,也“防止”不了啊。

當然人們也會看不慣一個“男性化”的女人,但這其中的情緒是不同的——對男性化的女人的厭惡,心態大多是憎其不安,“不安分守己做女人的分內事,非要跟男人爭”;而對女性化的男人的厭惡,心態則是怒其不爭,“放著男人不做,自甘墮落學女人”。這種心態還是認為男性是優于女性的性別,所以會讓我感受到冒犯。

我特意到教育部官網去看了一下,他們的回應是要全面提升體育教育質量,加強青少年心理健康教育。這個說法本身是沒有問題的,但是作為“對《關于防止男性青少年女性化的提案》的答復”來說,就有點不妥了。加強體育教育和心理健康教育的目標,應該是讓男女青少年都更加陽光,而不只是讓男性更陽剛。

這里面就是一個很典型的刻板印象(stereotype)在起作用。它簡單地用所謂的“男性化”和“女性化”去概括所有男生和所有女生“應該”具備的人格特質和行為風格,而忽略了個體差異,這其實是一個很危險的觀念。

“加強青少年心理健康教育”,這個說法就很微妙。給我個人的感覺是暗指“陰柔”的男性是心理不健康的,所以要教育他們變得“陽剛”起來,心理“健康”起來。像提問讀者提到的那位臺灣“玫瑰少年”,就是因為舉止陰柔,則被同學視為“不健康”的怪胎,繼而遭校園暴力致死,這到底是誰心理不健康呢?誰給了霸凌者私刑制裁他人的權利呢?

所以我說這種刻板印象是一個危險的觀念。“男權”的關鍵在于“權”而不在于“男”,這個“權”是一種強權,一種霸權,這其中就包括了極端崇尚“陽剛之氣”的審美霸權。在這種霸權的刻板印象框定下,不僅女性的個性發展是受到制約的,陰柔的男性也會成為被欺凌的對象。

因此,與其說提議去防止男性青少年“女性化”,倒不如教育所有青少年不要用自己的喜好去審判別人的人生,不要用暴力的方式去和“與自己不同的人”相處。

一個舉止陰柔的男青年,和一個用語言或武力霸凌他人的人(不管他是男是女是老年是青年),到底哪個對社會危害更大呢?

不過,我了解到有些人討厭的男性“女性化”,不是我們上面討論的情況,不是要欺負天生陰柔的男孩,他們是對現在流行的“小鮮肉”,在“韓流明星”影響之下興起的“花樣美男”之風看不慣。

曾經有位讀者說,他本身很尊重跨性別者,但是看到“流量明星”涂脂抹粉,搔首弄姿地去迎合別人的趣味,總感覺他們是在自我物化。他對他們的看不慣,就和女生看不慣自我物化的女性一樣。

其實這種男性被物化的情況,也是隨著社會經濟文化和科學技術的發展之后慢慢出現的,這體現的正是科技進步之后女性地位的提升。因為過去很多只有男人能做的工作,現在女性通過技術手段、機器操作也可以做了;男勞力在過去就是唯一的最重要的生產力,但現在不是了,至少在發達地區不是了。當女性掌握資本,掌握話語權的時候,男性作為客體被凝視,被物化的情況,可能也可以說是隨著經濟發展而誕生的自然產物,是市場決定的。

我記得我和閨蜜早年曾經在澳門觀賞過男模熱舞(當然,是合法的!不是色情表演!而且,我們是帶著批判性的眼光去看的!),我和閨蜜都說,有些瞬間,甚至理解了直男癌物化女性的快樂……

……

感到不舒服是吧?不舒服就對了。因為女生在被男人物化和凝視的時候,感覺到的也是這種不爽……

在公眾輿論領域,我們反對物化;但在私人情境中,如果一個人是自愿的自我物化,這可能是市場規律下的個體選擇,只要他們沒有做違背道德和法律的事情,你就是看不慣,也只能憋著……

你剛才說到科技發展使得女性社會經濟地位提升,我想起來一個有趣的現象,那就是在經濟相對欠發達的地區,人們對男性的審美還是更崇尚力量感,喜歡的都是那種“跑馬的漢子你威武雄壯”。但是在經濟相對發達的地區,是不是就更喜歡這種溫和、柔順、精致的“花美男”呢?

準確地來說,經濟發達地區的審美并不是更“陰柔”,而是更“多元”。你可以是陽剛的,也可以是陰柔的,可以是粗獷的,也可以是精致的。只要你符合我的審美,你就是美的。

那為什么有的人不能容忍這種“多元”呢?似乎“韓流”對大眾審美的影響是一種侮辱,威脅了男性地位,踐踏了男性尊嚴。

因為在男權文化盛行的國家和地區中——比如以中日韓為代表的東亞國家,男子氣概是非常被value的一種特質。

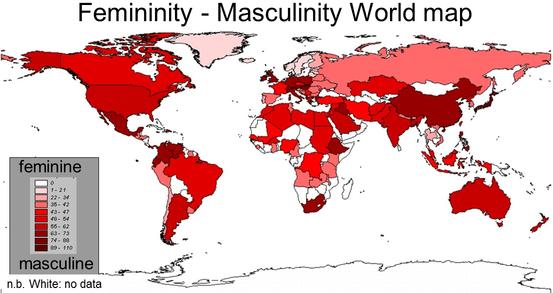

Hofstede在文化心理學中曾經做過一個重要課題,就是研究全世界各個國家的幾種不同價值取向的差異,其中有一項就是對男性特質的看重程度(masculinity)。他們的結果發現確實在東亞國家,人們對于男性氣質是非常尊崇的,男性特質是優于女性特質的;相比之下,美國、歐洲地區的得分就是比較平衡的(人們覺得男子氣概和女性特質都是同樣值得尊崇的),北歐得分最低。

▲來源:https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/

在尊崇男子氣概的東亞國家中,又以日本得分最高,而韓國得分則較低,這也和我們觀察到的“花美男審美是從韓國流行起來”的現象是一致的。

而且在男權文化中,不僅男人被要求具備男子氣概,女性具備男子氣概,也會被視作是好的,高于其他女性的。

所以,“女中丈夫”“巾幗不讓須眉”是夸人的話。就沒人夸男人是“男中媳婦”的。

其實吧,人格發展的理論當中有這么一個觀點,是榮格提出的,就是說隨著一個人的閱歷增長和年齡增長,不管男性還是女性,性別特質最終都是會趨于平衡。就拿男性化和女性化來說,管你是誰,你最終都會中性化的,而且這種中性化的人格是越發趨于穩定的。即所謂“完美的人格都是雌雄同體的”。

比如你看我,你不覺得我現在隨著年齡的增長,現在就越發兼具了男性和女性的優點嗎?

老都老了,誰還管你那個去。

管好生活就夠難的了。

好了!我要繼續滾回去寫那些拖延了很久的Papers了!

張昕

北京大學心理與認知科學學院

副教授

解鎖科學姿勢

原標題:《甭管男性化還是女性化,最終都要中性化》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司