- +1

張銳評(píng)《將成為國(guó)王的教宗》︱上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒

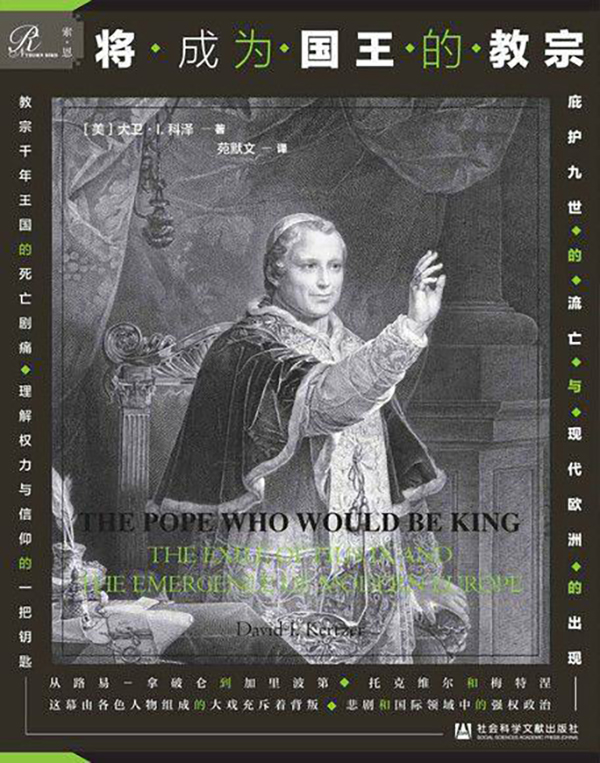

《將成為國(guó)王的教宗:庇護(hù)九世的流亡與現(xiàn)代歐洲的出現(xiàn)》,[美]大衛(wèi)·科澤著,苑默文譯,索·恩|社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2020年6月出版,556頁(yè),99.00元

引言

教宗,舊譯教皇,是天主教會(huì)的領(lǐng)袖,梵蒂岡城國(guó)的元首,羅馬的主教以及耶穌宗徒圣彼得的繼承人。位于意大利首都羅馬的教廷則是全世界天主教會(huì)的中心。“教廷”一詞源自拉丁語(yǔ)Curia,大多指一個(gè)君主國(guó)的朝廷,引申即指以教宗或主教等高級(jí)圣職人員為首的教會(huì)機(jī)構(gòu)。羅馬教廷產(chǎn)生于中世紀(jì)早期,在長(zhǎng)達(dá)一千多年的時(shí)間里,它與西歐諸國(guó)的封建統(tǒng)治有著不可分割的聯(lián)系,是歐洲歷史的重要組成部分。

1789年爆發(fā)的法國(guó)大革命對(duì)意大利產(chǎn)生了巨大影響。民族的復(fù)興運(yùn)動(dòng)(Risorgimento)自那時(shí)起正式拉開(kāi)帷幕。意大利是個(gè)傳統(tǒng)天主教國(guó)家,在這里組織革命,就必須夾雜著幾分宗教神秘色彩。從意大利南方興起的燒炭黨,正是采取了這樣的方式。燒炭黨人以天主教信仰為組織觀念,以燒炭職業(yè)為掩護(hù),以職業(yè)用語(yǔ)為聯(lián)絡(luò)暗語(yǔ),其目標(biāo)首先是驅(qū)逐外族統(tǒng)治者、實(shí)現(xiàn)民族獨(dú)立,其次是抽象的、形式上的國(guó)家統(tǒng)一,最后才是爭(zhēng)取君主立憲、改革專(zhuān)制統(tǒng)治。然而,燒炭黨的軍事密謀性質(zhì)和過(guò)分依賴國(guó)外力量,導(dǎo)致革命并沒(méi)有成功。燒炭黨人的退出,為后期宣揚(yáng)共和主義的馬志尼思想鋪平了道路,意大利復(fù)興運(yùn)動(dòng)也隨之進(jìn)入新紀(jì)元。到了十九世紀(jì)中葉,在革命浪潮的席卷下,歐陸大部分地區(qū)實(shí)行的貴族政權(quán)開(kāi)始謝幕,教宗的地位岌岌可危。正是在這樣的背景下,意大利人喬瓦尼·馬斯泰·費(fèi)雷提(Giovanni Maria Mastai-Ferretti)于1846年當(dāng)選為教宗庇護(hù)九世,而等待他的將是一片未知數(shù)。

《將成為國(guó)王的教宗:庇護(hù)九世的流亡與現(xiàn)代歐洲的出現(xiàn)》這本書(shū)的作者是美國(guó)布朗大學(xué)教授大衛(wèi)·I.科澤。他在意大利政治學(xué)、人口學(xué)和宗教歷史學(xué)等領(lǐng)域卓有成就。2005年,科澤被選為美國(guó)文理科學(xué)院院士;2006-2011年期間,擔(dān)任布朗大學(xué)教務(wù)長(zhǎng)。他的作品除了有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)態(tài)度外,還頗有一絲偵探小說(shuō)的風(fēng)格,堪比英國(guó)小說(shuō)家羅伯特·哈里斯。2015年,科澤憑借《教宗與穆索里尼》一書(shū)獲得普利策獎(jiǎng)。隔年,好萊塢著名導(dǎo)演史蒂夫·斯皮爾伯格就表示,愿意將他的書(shū)拍成電影。今天我們要談的這本書(shū)共二十二章,由三個(gè)部分組成,分別是“受愛(ài)戴的人、受責(zé)難的人和受畏懼的人”。整部作品延續(xù)了科澤的一貫作風(fēng),擁有深厚的檔案文獻(xiàn)做支撐,運(yùn)用小說(shuō)的寫(xiě)法把宗教人物的命運(yùn)和歐洲歷史的變革有機(jī)地串聯(lián)在一起,情節(jié)跌宕起伏、引人入勝。

一、受愛(ài)戴的人

科澤在本書(shū)的第一部分對(duì)庇護(hù)九世上任初期所面對(duì)的危機(jī),做了精彩的處理。想必在當(dāng)選之日,庇護(hù)九世怎么也不會(huì)預(yù)料到他將是最后一位教宗-國(guó)王(Pope-King)。按照天主教傳統(tǒng),羅馬教宗為圣彼得(又譯“伯多祿”,St.Peter)的合法繼承人,擁有掌管整個(gè)天主教會(huì)的職權(quán),神圣而不可侵犯(在圣經(jīng)《瑪竇福音》十六章十八節(jié)中,耶穌告訴門(mén)徒說(shuō):“你是伯多祿(磐石的意思),在這磐石上,我要建立我的教會(huì)。”)。

這位教宗在上任之初,曾嘗試各種方法贏得民眾的支持,其中包括釋放大量的政治犯。實(shí)際上,在意大利復(fù)興運(yùn)動(dòng)時(shí)期,不少革命人士遭到當(dāng)局逮捕,小部分幸運(yùn)兒則流亡海外,這其中就包括了愛(ài)國(guó)志士馬志尼和加里波第。為了緩和局勢(shì),庇護(hù)九世在當(dāng)選一個(gè)月之后,隨即在羅馬的城墻上貼出告示,之后整個(gè)教宗國(guó)的城鎮(zhèn)都接到了圣命:“庇護(hù)九世致虔誠(chéng)的臣民……我們將給所有近日關(guān)押的政治犯施以減刑。”犯罪者只需要承諾他們將不再反抗教宗國(guó)政府。同樣,所有的政治流亡者被允許回國(guó),所有在審的政治犯也都得到赦免。這個(gè)決議讓羅馬的市民如潮水一般涌入大街小巷中慶祝。在教宗的宮殿前,數(shù)百人集合在那兒高呼:“庇護(hù)九世萬(wàn)歲。”(第42頁(yè))

按照科澤的描述,教宗的行為讓羅馬市民們以為,庇護(hù)九世是站在改革一邊的(第45頁(yè))。對(duì)此,法國(guó)大使佩萊格里諾·羅西(Pellegrino Rossi)深受鼓舞,他表示,雖然大赦還不是全部,但這是邁出的第一步。新的一條道路已經(jīng)展開(kāi),教宗應(yīng)該知道如何在這條路上繼續(xù)走下去,他一定能給風(fēng)雨飄搖的教宗國(guó)帶來(lái)救贖(第43頁(yè))。當(dāng)法國(guó)人充滿喜悅的時(shí)候,奧地利人恰恰相反。他們認(rèn)為教宗的大赦只能施予那些對(duì)罪行有所懊悔的人,而不應(yīng)沒(méi)有限制(同上)。跟奧地利相似的是那不勒斯的波旁國(guó)王,他對(duì)教宗的大赦感到不滿,對(duì)想要取悅不安臣民的舉動(dòng)更是不以為然。那不勒斯駐教廷的大使還報(bào)告說(shuō):“有一些改革是人心所向,但穩(wěn)定也是必須的。否則,有害的影響將會(huì)不受控制的蔓延。”這則警訊遂在樞機(jī)主教們中間傳播開(kāi)來(lái)(第47頁(yè))。

確實(shí),就在此刻,意大利統(tǒng)一和民族解放運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)人朱塞佩·馬志尼(Giuseppe Mazzini)正在從倫敦給他在意大利的支持者發(fā)來(lái)指示。多年來(lái),他一直主張共和主義,宣揚(yáng)“自由、人權(quán)、進(jìn)步、平等、博愛(ài)”的思想(第48-49頁(yè))。對(duì)于一些歐洲君主制國(guó)家來(lái)說(shuō),教宗繼續(xù)行使現(xiàn)世權(quán)利(temporal power)是有必要的(第56頁(yè)),而讓平信徒來(lái)代替神職人員進(jìn)入教宗國(guó)的政府部門(mén)就職也沒(méi)那么簡(jiǎn)單。庇護(hù)九世深知,立憲政府一旦成立,隨之而來(lái)的就是公民權(quán)利,這和神權(quán)政治的教義似乎并不匹配。居住羅馬城的美國(guó)記者瑪格麗特·福勒(Margaret Fuller)對(duì)教宗的處境表示同情,她寫(xiě)道:“教宗的感受一定十分悲傷,他獨(dú)自坐在那里,承受所有這些期許的喧囂。”(第57頁(yè))而法國(guó)駐羅馬教廷大使的貴族助理也認(rèn)為,教宗沒(méi)有看到公眾比他更加狡猾,他們用贊美從教宗身上得到了一個(gè)又一個(gè)讓步(第58頁(yè))。

與其說(shuō)是一國(guó)之君,庇護(hù)九世更像是一位鄉(xiāng)村神父,性格溫和的他在面對(duì)教廷國(guó)務(wù)卿不斷離職、刺殺事件層出不窮時(shí),徹底感到了孤立無(wú)援。最終,他決定離開(kāi)“永恒之城”——羅馬。

庇護(hù)九世

二、受責(zé)難的人

教宗是教宗國(guó)的元首,但在更廣泛的意義上,他還扮演著天主教會(huì)領(lǐng)袖的角色。因此,當(dāng)?shù)弥套诹魍鰰r(shí),許多歐洲君主國(guó)家向他伸出了橄欖枝,希望“有幸”在本國(guó)領(lǐng)土上招待這位貴客。撒丁尼亞大使懇求庇護(hù)九世能前往薩伏依王朝;西班牙大使則力勸教宗來(lái)馬略卡島;英國(guó)也希望能派船將他接到馬耳他。葡萄牙女王更派遣密使邀請(qǐng)教宗前往里斯本,羅馬教廷駐里斯本的大使報(bào)告說(shuō),位于馬夫拉(Mafra)的宮殿豪華無(wú)比,“可以配得上教宗的尊貴地位”(第165頁(yè))。

據(jù)科澤記載,沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能像法國(guó)一樣期待教宗的到來(lái)。作為嶄新的共和國(guó),法國(guó)正處在大選期間,現(xiàn)任總統(tǒng)卡芬雅克的背后是溫和的共和派,他們強(qiáng)烈渴望得到天主教徒的選票,因此,沒(méi)有什么事能比吸引教宗的到來(lái)更為有利了(第166頁(yè))。然而,教宗最終被帶到了意大利南部那不勒斯王國(guó)的加埃塔,這在很大程度上與教廷國(guó)務(wù)卿安東內(nèi)利樞機(jī)主教的決定有關(guān)。在這里,庇護(hù)九世被置于全歐洲最保守的君主之一的保護(hù)下,既不會(huì)遇上叛亂的市民,又可以稍作停頓,以便更好地考慮如何恢復(fù)在羅馬的統(tǒng)治(同上)。

在教宗流亡期間,教宗國(guó)群龍無(wú)首。科澤筆下的“永恒之城”,人們開(kāi)始高呼起“臨時(shí)政府萬(wàn)歲!意大利萬(wàn)歲!統(tǒng)一萬(wàn)歲!”的愛(ài)國(guó)口號(hào),更讓人毛骨悚然的是“讓富人下地獄!讓圣職去見(jiàn)鬼吧!”(第117頁(yè))伴隨著《馬賽曲》的樂(lè)聲,革命黨人帶領(lǐng)群眾投票,并決定了羅馬共和國(guó)的成立。這意味著教宗現(xiàn)世權(quán)利的暫時(shí)失去,所有的法律文書(shū)都加上革命領(lǐng)袖馬志尼的座右銘:“以上帝和人民的名義”開(kāi)頭(第195頁(yè))。此外,馬志尼還召集了共和國(guó)的軍隊(duì)來(lái)奮力保衛(wèi)羅馬(第278頁(yè)),其中就包括加里波第(第227-231頁(yè))。

就這一部分而言,在真實(shí)歷史上,教宗國(guó)的民眾是否對(duì)教宗的熱情立刻煙消云散,有待商榷;羅馬市民是否都愿意追隨馬志尼,也需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。由于意大利人在思想上長(zhǎng)期受到羅馬教廷的影響,天主教信仰已全然滲透到普通百姓的日常生活當(dāng)中。根據(jù)前任教宗的告解神父(譯文中為神甫,乃東正教譯法,在天主教中,一般使用神父)法夫爾的觀察,在永恒之城內(nèi),大眾宗教仍然興盛。事實(shí)上,很難找到?jīng)]有懸掛十字架的家庭,或是哪個(gè)作坊的墻上沒(méi)有掛著圣母瑪利亞的畫(huà)像(第273頁(yè))。按照當(dāng)時(shí)法國(guó)駐教宗國(guó)的大使雷塞布的話來(lái)說(shuō),對(duì)于大多數(shù)羅馬人而言,無(wú)論是西西里人還是威尼斯人,他們就和法蘭西人或西班牙人一樣,都是外國(guó)人。只有中產(chǎn)階級(jí)出生的馬志尼和他的那群狂熱分子(來(lái)自教宗國(guó)以外),才夢(mèng)想著統(tǒng)一意大利(第263頁(yè))。

三、受畏懼的人

在本書(shū)的最后一部分,科澤詳細(xì)介紹了教宗返回羅馬這一歷史事件背后的來(lái)龍去脈。實(shí)際上,在意大利復(fù)興運(yùn)動(dòng)時(shí)期產(chǎn)生的一系列政教問(wèn)題,不僅涉及到教宗國(guó)的主權(quán)問(wèn)題,更是多種思想理念、多個(gè)君主國(guó)家、多元利益集團(tuán)之間的對(duì)峙與抗衡。

對(duì)于西班牙來(lái)說(shuō),整個(gè)事件要以單純的宗教眼光來(lái)看待。教宗不能作為立憲君主來(lái)統(tǒng)治,教宗國(guó)理所當(dāng)然應(yīng)該讓教會(huì)統(tǒng)治,世俗信徒只能扮演微小的、支持性的角色(第341頁(yè))。作為共和國(guó)的法國(guó),其目標(biāo)是要確保教宗維持之前已經(jīng)創(chuàng)立的自由制度(第333頁(yè))。對(duì)于羅馬教廷而言,一切矛盾的根源并不在教會(huì)統(tǒng)治,而在于異端思想。由于那些“蠱惑人心”的革命人士,異端思想在沒(méi)文化的人群中廣為流傳。教宗和高級(jí)教士對(duì)于教宗國(guó)實(shí)行統(tǒng)治,是上帝的意愿(第348頁(yè))。在經(jīng)歷了大起大落后,庇護(hù)九世本人也深信,代議制政府和個(gè)人自由不僅與教宗國(guó)的神圣本性格格不入,而且天生邪惡。這將成為他余生中堅(jiān)定不移的信念(第351頁(yè))。

讀到這里,讓人不禁聯(lián)想到歐洲歷史上的宗教改革與反改革運(yùn)動(dòng)。1517年10月31日,德國(guó)圣奧斯定會(huì)修士馬丁·路德因在威登堡寫(xiě)下《九十五條綱領(lǐng)》,而被視為歐洲宗教改革的導(dǎo)火索。路德本無(wú)意與羅馬決裂,但因西方活版印刷術(shù)的發(fā)明,路德的思想變得家喻戶曉。改革一事也直接撕裂了天主教會(huì)的千年傳統(tǒng),使歐洲大陸產(chǎn)生了新的宗教地理分布,影響深遠(yuǎn)。為了應(yīng)對(duì)改革的浪潮,天主教會(huì)召開(kāi)了著名的特蘭托大公會(huì)議,確立了教宗的合法地位,宣布了馬丁·路德的“因信稱義”說(shuō)為異端,公布了《禁書(shū)目錄》,強(qiáng)調(diào)了天主教神學(xué)思想基礎(chǔ)。反觀這段歷史,就不難理解為何到了十九世紀(jì)歐陸革命運(yùn)動(dòng)興起時(shí),羅馬教廷的樞機(jī)主教們會(huì)再次感到不安。他們聲稱改革是“新災(zāi)難中的病菌,是通向又一次流亡的大門(mén)”(第353頁(yè))。

在法國(guó)軍隊(duì)的介入下,馬志尼等人的革命運(yùn)動(dòng)還是以失敗告終,短暫的羅馬共和國(guó)不復(fù)存在,庇護(hù)九世也得以于1851年再次回到了永恒之城。這位教宗曾在人民的贊美聲中感到歡樂(lè),而此時(shí)的他卻懷著無(wú)比復(fù)雜的心情重登圣彼得寶座。沒(méi)過(guò)多久,他宣布召開(kāi)歷史性的第一次梵蒂岡大公會(huì)議(上一次為十六世紀(jì)的特蘭托大公會(huì)議)。在他看來(lái),法國(guó)大革命帶來(lái)的先進(jìn)思想與基督教的“永恒真理”背道而馳。他想要讓全世界看到,他能夠領(lǐng)導(dǎo)教會(huì)再次戰(zhàn)勝現(xiàn)代異端,并且證明“教宗永無(wú)謬論(papal infallibility)”。庇護(hù)九世公開(kāi)表示:“宗教是不可以變化的,宗教不是一種思想,而是真理,真理是不會(huì)變化的。” (第405頁(yè))

在接下來(lái)的歲月中,一個(gè)新的教宗,一個(gè)偏向宗教,且內(nèi)心更為堅(jiān)定的教宗正在慢慢浮現(xiàn)(第399頁(yè))。他將繼續(xù)面臨困擾和挑戰(zhàn),意大利和天主教會(huì)的未來(lái)依舊不明朗。上帝,就像他所認(rèn)為的那樣,還沒(méi)有完成對(duì)他的考驗(yàn)。他堅(jiān)信上帝的裁決終究將會(huì)來(lái)臨,而這一切都是值得的。

結(jié)語(yǔ)

古羅馬的西塞羅曾說(shuō)過(guò):“歷史是時(shí)代的見(jiàn)證,真理的火炬,記憶的生命,生活的老師和古人的使者。”在中國(guó)與羅馬教廷的交流日益頻繁之際,這本書(shū)有助于我們更加全面深刻地了解歐洲歷史和基督教會(huì)史。借用庇護(hù)九世時(shí)期,法國(guó)駐羅馬教廷的大使科瑟爾勒的一句話便是:“和教會(huì)打交道的第一任務(wù)就是要了解教會(huì)。”(第358頁(yè))

本書(shū)成為2018年《西雅圖時(shí)報(bào)》以及《基督教科學(xué)箴言報(bào)》評(píng)選出的優(yōu)秀圖書(shū),其精彩程度不言而喻。作者對(duì)文字有著出色的掌控力,將古老的神權(quán)統(tǒng)治、西歐大國(guó)的博弈以及革命志士的多舛命運(yùn),活靈活現(xiàn)地呈現(xiàn)在讀者眼前,使人不由自主地進(jìn)入到故事中去。然而,不得不提的是,由于作者的出生背景(猶太人),創(chuàng)作過(guò)程中難免會(huì)因歷史、文化或宗教等原因,不自覺(jué)地引導(dǎo)讀者戴上“有色眼鏡”,產(chǎn)生片面思維。科澤對(duì)基督教會(huì)神權(quán)統(tǒng)治的批判在此前的作品中就有所體現(xiàn)(參見(jiàn)Lucy Hughes-Hallet, David Kertzer’s nuanced book investigates an unholy alliance between fascism and the Catholic church, from The Guardian, March 6th, 2014)。

在這部作品中,作者也不遺余力地渲染了教宗統(tǒng)治下猶太人的悲慘命運(yùn)(如:第66-67頁(yè),322頁(yè),364-366頁(yè),377頁(yè)),以及庇護(hù)九世為解決財(cái)政赤字,不得不向猶太家族羅斯柴爾德求援(第376-380頁(yè))。其內(nèi)容是否有夸大的嫌疑,有待考證。此外,作品的檔案文獻(xiàn)以法文居多,若能添加一些西班牙、奧地利或那不勒斯的史料,并加以平衡和對(duì)比,能更加客觀全面地反映出這一時(shí)期的歷史狀況。最后,文中提到教宗回到羅馬后前往拉特朗圣若望大殿時(shí),跪倒在了圣彼得和圣保羅的墓前祈禱(第388頁(yè))。不知是翻譯問(wèn)題,還是原文筆誤,實(shí)際上,在羅馬的這個(gè)大殿中,既沒(méi)有圣彼得的墓(在圣彼得大教堂,又譯“圣伯多祿大殿”),也沒(méi)有圣保羅的墓(在城外圣保羅大教堂,又譯“城外圣保祿大殿”)。

不論如何,等待著這位教宗的命運(yùn)終將是“梵蒂岡囚徒”(第408頁(yè)),他的世俗權(quán)力到頭來(lái)被統(tǒng)一的意大利王國(guó)剝奪。庇護(hù)九世拒絕接受1871年意大利國(guó)會(huì)通過(guò)的“保障法”(經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償),而深居于羅馬城西北的梵蒂岡宮中。后幾任教宗持同一立場(chǎng),誓不出宮門(mén)一步,這一長(zhǎng)期僵持局面也被人稱為“羅馬問(wèn)題”。1929年,羅馬教廷與意大利法西斯政權(quán)簽訂“拉特朗條約”,這才打破了持續(xù)數(shù)十載的自閉狀態(tài)。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司