- +1

上海有一座巨型碉堡,70多年前解放軍在此鏖戰三天三夜

【編者按】

上海是黨的誕生地和初心始發地。

百年以來,上海不斷地改革探索、創新實踐,成為全世界看中國的一個窗口、一面旗幟。

2021年,澎湃新聞追溯百年時光,探訪革命舊址,巡禮紅色場館,尋蹤秘密電臺,鉤沉革命刊物,解密紅色特工,重讀左聯人物……即日起,重磅推出“紅色上海·初心之路”系列報道。

漕寶路穿越古河道蒲匯塘的這座蒲匯塘橋,70多年前叫七號橋。本文圖均為 澎湃新聞記者 俞凱 圖(除署名外)

從上海七寶老街最中心的交通“咽喉”蒲匯塘橋,沿著橋下的古河道蒲匯塘向東,穿過橫瀝港,河道在七寶教寺以一個微笑曲線折向東北,便到了漕寶路口的另一座蒲匯塘橋。

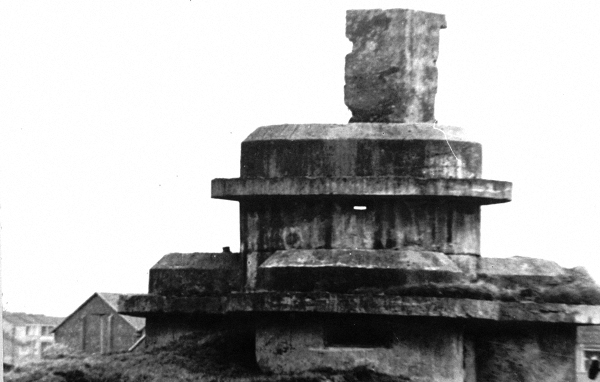

橋邊矗立著一座巨型碉堡。冬日的陽光照射著這座歷經戰火的碉堡,比手指還粗的彈孔、破損處暴露出來的碎石和鋼筋清晰可見。風吹樹葉沙沙作響,仿佛又聽見了槍炮聲、軍號聲,看見戰士們揮臂發起沖鋒的身影……

七十多年前,這里的橋名為七號橋,這座碉堡名為七號橋碉堡,解放軍曾在此鏖戰三天三夜。

七號橋碉堡被戰火硝煙和70余年風雨洗禮過的“身體”上,比手指還粗的彈孔清晰可見。

破損處暴露出來的碎石和鋼筋

解放戰爭時期,漕寶路是進入上海市區的重要通道,七號橋正好位于陸路(漕寶路)與水路(蒲匯塘)交匯處,戰略地位尤為突出。

1949年1月,中國人民解放軍渡江在即,敵軍于上海城區外圍防線修筑碉堡防御體系,在七號橋東堍北側(今閔行文化公園西南角)構建了這座三層結構的巨型碉堡。

七號橋碉堡主體是一座蘑菇狀疊加連體鋼筋混凝土建筑,高約6.8米,分上下三層結構,頂部偏東建有1.2米見方、高2米的方柱形中空瞭望塔。

七號橋碉堡底層為鼎足狀分布的“蘑菇”三連體,這是其中一朵蘑菇的內部。

七號橋碉堡的主體,是蘑菇狀疊加連體的鋼筋混凝土建筑,底部最長徑有7.6米,高約6.8米,分上下三層。底層為鼎足狀分布的“蘑菇”三連體,其上疊加一個大蘑菇形碉堡。碉堡頂部偏東,還建有1.2米見方、高2米的方柱形中空瞭望塔。

當時,這座巨大的碉堡是碉堡群中的母堡。《七寶鎮志》記載,敵軍在七寶地區共修建碉堡34座,在如今的紅明村有12座、九星村有14座、七寶村有4座、其他地方還4座,扼守漕寶路、蒲匯塘,俯視七寶鎮附近方圓十余里,控制解放軍由西南方向進入上海的必經之路。

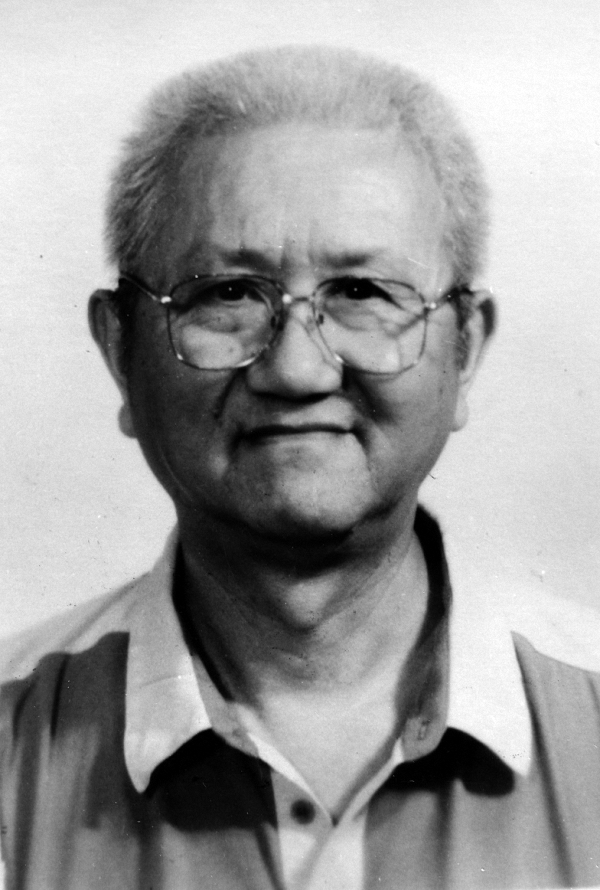

地下黨員楊德明 七寶鎮社區黨群服務中心 供圖

“1949年4月,入黨剛滿1個月的楊德明接到第一個任務,就是設法取得七寶等地敵軍碉堡布防圖,當時,負責布防圖繪制的敵軍連長正是楊德明家的房客。”七寶鎮社區黨群服務中心解說員張緣慶說,為了獲取圖紙,楊德明想出買香煙、打老酒、扇爐子、拉家常等各種辦法,和這位房客套近乎。

時機終于來了,楊德明趁敵軍連長外出,潛入他的房間,拿到圖紙并迅速送交給黨組織。待完成復制后,又連夜將圖紙悄悄放回原處。

次日,地下黨員徐波濤將復制好的布防圖藏于鞋墊,帶出封鎖線。這份囊括了虹橋、七寶、莘莊、梅隴一帶敵軍布防兵力的圖紙,為解放上海發揮了極大作用。

七號橋碉堡老照片 七寶鎮社區黨群服務中心 供圖

解放軍攻打七號橋。 七寶鎮社區黨群服務中心 供圖

1949年5月18日,解放軍先頭部隊27軍80師某部4營指戰員,向七號橋碉堡守軍發起攻擊,鏖戰三天三夜。5月21日,解放軍將士終于攻占七號橋陣地,七寶鎮宣告解放,也打開了解放上海的西大門。

《七寶鎮志》記載,此次戰役,在七寶地區犧牲了人民解放軍將士46人,僅安葬在七寶的就有37人。

碉堡二層有6個射擊孔,通往三層瞭望塔的墻壁上有已經銹蝕的簡易階梯,下方的階梯已破損缺失。

順著狹窄低矮的陡坡鉆進碉堡,一層的三只連體“蘑菇”共有12處射擊孔,四周情況盡收眼底。二層的“大蘑菇”也有6個射擊孔,居高臨下,同樣360度無盲區。透過射進來的陽光可以看到,通往三層瞭望塔的墻壁上有已經銹蝕的簡易階梯,下方的階梯已破損缺失。

整個碉堡內幾乎沒有平地,地勢西高東低,雨水如果打進來也會很快流走,不易形成內澇。張緣慶說,之前這座碉堡還有地下室,應該是屯兵或儲存彈藥用的,后來被填掉了。碉堡內部光線暗、高度低、斜坡多,容易滑倒,出于安全考慮,不對社會公眾開放。

作為歷史的見證,七號橋碉堡1995年5月列為閔行區愛國主義教育基地,七寶鎮人民政府1995年11月在此建造紀念碑,1997年11月落成革命烈士雕像。如今,這里已辟為閔行文化公園的一處開放型文化旅游景觀。

七寶鎮人民政府于1995年11月在七號橋碉堡建造紀念碑,1997年11月,革命烈士雕像落成,雕像基座上題寫著“革命烈士永垂不朽”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司