- +1

紀念宿白先生|李崇峰:宿白與中國佛教考古學

2018年2月1日清晨,宿白先生與世長辭。下午與師兄志一扶靈,車先緩行于未名湖外圍,至德齋北側短暫停留后前往八寶山。送別先生、返回燕園后,我與還在紅五樓值守的同門杭侃和韋正商量,請韋正先擬出先生生平初稿,經征求校內外相關專家意見后,我們與同仁一道字斟句酌,共同完成了《宿白先生生平》:“純凈的學者,矢志不渝、讀書報國的愛國學者;淡泊名利、醉心學術的純粹學人;開創學科、淹博貫通的一代宗師。永遠的師者,杰出的考古學教育家,新中國考古教育體系的創建者;教齡逾七十的‘北大教員’,中國文物考古界‘永遠的老師’;以德立身、以身立教的楷模,傳道受業、為人師表的典范。至善的智者,博通古今,學貫中西,中國歷史時期考古學的開創者和大成者;通透歷史文化的復雜性和中國考古學的獨特性,治學之道的踐行者和垂范者;真正的智者,無畏的仁者,為往圣繼絕學,為民族立根基。”(下文征引未注明者皆出自《宿白先生生平》)

一、純凈的學者

宿白先生,字季庚,1922年8月3日生于遼寧沈陽。1937-1940年,在沈陽省立師范學校(奉天省立第一師范學校?)學習;1940-1944年,在北京大學文學院史學系學習。1944-1952年,在北京大學文科研究所求學和工作;其間,1946年被聘為文科研究所古器物整理室助教,1947年兼讀文科研究所研究生,1948年被聘為文科研究所古器物整理室講師,1946-1952年兼任北京大學圖書館編目員。1952年8-11月,文化部社會文化事業管理局與中國科學院考古研究所和北京大學合辦第一屆考古工作人員訓練班,宿先生以北大文科研究所講師之名參與訓練班工作組并講授古建筑等課程,自此開始了答疑解惑的教書生涯。1952年11月院系調整時,北京大學文科研究所古器物整理室合并于北京大學歷史學系,宿先生隨即轉入調整后的歷史學系。1956年,宿先生被聘為北京大學副教授,兼任歷史學系考古教研室副主任。1978年5月,根據國務院關于確定和提升教師職稱的指示,宿白先生被北京大學晉升為教授。1981年,國家建立博士生招生制度;11月,北京大學歷史系中國古代史和考古學兩個專業被國務院學位委員會批準為首批博士點,鄧廣銘、周一良和宿白三位教授被確定為首批博士生導師。1983年7月,考古專業從歷史系分離、單獨成系,在北京大學第一百二十五次校長辦公會議上,宿先生被任命為考古系主任。此外,宿先生1979年兼任中國社會科學院考古研究所學術委員會副主任,1982年任美國東方學會(American Oriental Society)會員,1983年兼任北京大學校學術委員會委員,同年任文化部國家文物委員會委員,1986年任國務院學位委員會歷史學科評議組召集人。1989年任中國考古學會副理事長,1999年在中國考古學會第四屆理事會上當選為名譽理事長。

2001年,孫機在《中國古輿服論叢》增訂本后記中寫到:“真正引導我走上科研道路的是宿白老師。宿老師的學問是汪洋大海:魏晉南北朝隋唐宋元考古、佛教藝術、古城市、古建筑、古民族、古器物、古版本,無一不為先生所清理貫通、沖決開拓,使之門戶洞開,后學得以循徑拾階而入。先生的弟子如今已成為專門名家的不在少數,但我看無論哪一位都不過承襲了先生一枝一葉,誰也沒有縱橫于那么廣闊的領域,沒有屹立為蔥蘢的參天大樹。”

小子不敏,有幸忝列門墻。雖然不時對身為宿門弟子感到自豪,但自知資質平庸,勉強承襲先生的佛教考古一枝。1995年,我協助先生編輯《中國石窟寺研究》索引,但印制時,先生堅持把我名字列上,否則就刪掉這部分,最后只好恭敬不如從命。同年,因為購置了私人電腦,斗膽請命編輯宿先生著述目錄,開始先生不同意,認為既沒有必要也輯錄不全,待我把草目面呈先生后,他很驚訝我的收集并當即補充了《顓頊考》《少昊考》和《魏晉間人對諸葛武侯的評論》,后來這份《宿白先生學術論著目錄》收入徐蘋芳主編的《宿白先生八秩華誕紀念文集》。這兩次機緣,使我對先生有了較多了解。宿先生常說自己只是個“北大教員”,現依《宿白先生生平》(以下引文未注明出處者,皆引自此生平)所記,僅從教學和科研兩方面簡述我所知曉的宿季庚先生和他的中國佛教考古學。

在北京大學求學期間,宿先生興趣廣泛,涉獵學科頗多,先后從諸多先生受教。他隨孫作云(雨庵)學習中國古代神話及民俗學和楚辭等,在孫雨庵先生影響下撰寫了若干相關文章;從容庚(希白)學習歷史、古文字、金石學、卜辭研究和書法篆刻等,對容希白先生所授諸課興趣頗濃;跟壽石工(務熹)學習篆刻,《宿白印譜》所收先生印作五百二十余方,大多是這一時期的作品;從馮承鈞(子衡)學習中西交通、西北史地和蒙元史,頗得馮子衡先生賞識。為了學習中外文化交流,先生曾在中法大學專門學習法文一年,后來撰寫文章所征引喜龍仁(Osvald Siren)著作基本上都用法文版。1947年,先生兼讀北京大學文科研究所研究生,從向達(覺明)治中西交通和考古學。為此經太先生向覺明教授薦引,專門跟從董希文先生學習素描一年。1981年,宿先生應邀在敦煌文物研究所(今敦煌研究院)講授“中外文化交流考古學”,隨堂所畫示意圖,連當時聽講的敦煌畫家都說宿先生所畫既準又快。2001年6月19日在南京棲霞山考察時,宿先生近八十高齡還與我一道在第28窟窟前畫蕭梁坐佛。1947年,梁思成先生在北京大學講授“中國建筑史”,宿先生前往旁聽,隨之對中國古代建筑產生了興趣。不過,上世紀五十年代以來先生在北京大學講授的中國古代建筑,是“專為學考古的同學開設的”,不同于一般的中國古代建筑史。1946年 10月,輔仁大學校長陳垣(援庵)和北平圖書館善本部主任趙萬里(斐云)分別被聘為北京大學文學院史學系名譽教授和兼任講師,宿先生隨陳援庵先生學習史源學,尤其佛籍目錄,后來為我們開設《漢文佛籍目錄》時,明確提出:“要初步解決兩個實際問題,一、如何檢查漢文佛籍?二、漢文佛籍對研究佛教考古的用途。”趙斐云先生當時在北京大學開設“中國史料目錄學”和“版本學”等課,期間受聘北京大學圖書館指導近代藏書家李盛鐸舊藏的編目工作。1940年,李盛鐸(號木斎)氏木犀軒的藏書九千零八十七種售予北京大學,其中名貴的舊刊本和罕見本約占全書三分之一強,純版本性質的古籍很多,有一部分歷代流傳有自的宋、元本,但大量是明清時期刻本和抄本,包括明清以來著名學者和藏書家的抄本、校本和稿本等,此外還有相當數量的日本古刻本、古寫本和朝鮮古刻本等。宿先生從趙斐云先生學習史料目錄學和版本學,因當時先生兼任北京大學圖書館編目員,便“從趙斐云先生整理李氏書”。1946年,名望甚高的湯用彤(錫予)任北京大學哲學系教授、系主任,兼任文學院院長,在北大開設“漢魏兩晉南北朝佛教史”和“魏晉玄學”等課,宿先生從湯錫予學習佛教史、魏晉玄學等,與湯先生過從甚密。湯錫予先生自西南聯大起兼任北大文科研究所主任,宿先生兼讀北京大學文科研究所研究生時,原想做《十六國春秋》輯校,但湯先生認為沒有太大意義,后來改撰《麈尾考》,不過此文謄抄后一直沒有發表。讀研究生期間,即1948年宿先生已被北大文科研究所聘為講師,湯錫予對宿先生說:你現在已經是講師了,就不要再做研究生了,故而宿先生的履歷表一直都填“研究生肄業”。

由于受到諸多大家親炙或熏陶,宿先生的學術根基極為寬厚。僅從文獻來說,北京大學歷史學系教授、曾擔任陳寅恪助手的王永興先生對宿先生的文獻功底贊譽頗高。歷史系榮新江教授曾寫道:“宿先生利用文獻資料推進考古學研究的最好例子,是大家熟悉的利用金皇統七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(簡稱《金碑》),重建了云岡石窟的年代體系和后期的營建歷史。”《金碑》原石早已毀滅,連拓本都不存在,文本也一失再失、轉抄秘藏,沒有一定的文獻功力,怎可能慧眼相識,因為做了幾十年云岡石窟考古的日本學者壓根也不知道這份重要的云岡石窟營建史料。“對于敦煌莫高窟營建史的研究,最重要的文獻是原立于332窟前室南側的《李君莫高窟佛龕碑》。”可惜原碑早被折斷,敦煌研究院僅保存此碑中部偏下一小塊殘石,已不足原碑三分之一。《中國石窟寺研究》附錄三《〈李君莫高窟佛龕碑〉三種拓本與兩種錄文合抄》,系宿先生依據北京大學圖書館藏“劉喜海繆荃孫遞藏拓本”、北京大學圖書館藏“柳風堂張氏舊藏拓本”、向達1944年手拓“殘石拓本”和伯2551號唐卷錄文及《西域水道記》錄文完成。宿先生“在北大圖書館收藏的數萬張拓本中,找到劉喜海、繆荃孫遞藏的碑石未斷時拓本,再利用法藏P.2551敦煌抄本,復原出原碑形式,并整理出完整的碑文。在此基礎上,宿先生利用碑文所記從樂僔、法良,到東陽王、建平公,在相關的系列文章中,對莫高窟早期的營建史,做出自成體系的解說。如果不是對石刻文獻爛熟于心,是無法從大海里撈到這樣的珍寶”。

1952年7月,在文化部和中國科學院的支持下,北京大學歷史學系考古專業正式成立,原北京大學文科研究所古器物整理室、北京大學博物館及燕京大學史前博物館合并成為考古教研室文物陳列室,這是新中國成立后我國大學里設立的第一個考古專業。1952年以后,宿先生主要承擔歷史考古、考古學通論及相關課程,陸續講授過《古代建筑》《考古學通論》《中國歷史考古》《中國美術史》《魏晉南北朝考古》《隋唐考古》《專題考古》《中國考古學下》《中外文化交流考古學》以及《漢文佛籍目錄》《張彥遠和〈歷代名畫記〉》等。

據北京大學檔案館所藏歷史系檔案,院系調整后很長一段時間,中國高等院校的歷史學科沒有統編教材。北京大學歷史系的教材建設,到上世紀五十年代末已逐步齊全,“中國考古學的新教材經過反復修改已經趨于完稿”。1960年7月,宿先生編寫的《中國考古學(初稿)》第五編《魏晉-宋元部分》鉛印面世。2009年3月25日,我曾在北京琉璃廠中國書店購得一冊,后來拿給先生時,他說:“這樣的內容及寫法只能是我的,別人不可能這樣做。魏晉與南北朝相連,而兩漢則不然。”他還說:我帶去那本鉛印講義中的改動文字,應該是他寫的,但已經不記得了,包括那本講義他都不記得了。這本《魏晉-宋元考古學》講義,應是宿先生的一部重要的學術著作。1971年冬季,為了準備考古專業恢復招生,歷史學系考古教研室在1960年鉛印《中國考古學》的基礎上,重新編寫適應新時代要求的考古學講義。1974年2月鉛印的試用講義《三國-宋元考古》上(中國考古學之五)系先生所寫,但不包括隋唐以后部分,因此2003年前后再次鉛印時,封面改作《魏晉南北朝考古》。實際上,宿先生1985年新編寫的《三國兩晉南北朝考古》大八開本油印講義曾當堂發給選課同學。1975年,西北大學段浩然和南京大學秦浩計劃與宿先生一起編寫《隋唐考古》講義,但因各種緣故最后未果;1976年前后,僅鉛印了《隋唐考古教材:隋唐長安城和洛陽城》。又,1975年5、6月,宿先生主持的考古短訓班試用講義《三國兩晉南北朝考古》和《隋唐考古》,由北京大學歷史系考古專業72級工農兵學員編寫、湖北省紀南城文物考古訓練班印制;這兩冊講義,上世紀七八十年代流傳較廣。

“先生授業逾七十載,晚年將一生講述輯為《宿白未刊講稿系列》六種,為后人確立了課堂講授的典范。”其中,《中國佛教石窟寺遺跡——3至8世紀中國佛教考古學》,先生并未在北京大學講授,那是他被聘加州大學洛杉磯分校(University of California-Los Angeles)客座教授、為該校美術史系研究生授課時于1982年8-11月編寫的,原題《三至八世紀中國佛教考古學——中國石窟寺遺跡》。2006年2月13日,我從美國密西根大學包華石教授索取原稿并錄入電腦后交給了先生,后來正式出版時才改用現名。宿先生之所以未在北京大學系統開設此課,因為閻文儒先生從1957年開始就在北大講授《石窟寺藝術》。1984年,馬世長接續這門課程并改名為《佛教考古》。

宿季庚先生開創學科、淡泊名利,是真正“醉心學術的純粹學人”。

二、永遠的師者

佛教考古學,是宗教考古學的重要組成部分,是運用考古學方法研究佛教有關遺跡和遺物的人文社會科學。

宗教在中世紀時期各個國家和各個民族的生活中曾一度占據重要地位。因此,研究中世紀的歷史,必然涉及中世紀的宗教;從事中世紀的考古,也必須進行宗教考古。除佛教外,南北朝以降火祆教(Zoroastrianism)、摩尼教(Manichaeism)、景教(The Nestorian Christianity)和伊斯蘭教的接踵傳入,既極大刺激了中西商品貿易、文化藝術往來和科學技術交流,也豐富了中古時期中國人的精神生活。中國中世紀的宗教,佛教是主流。除了歷史上發生的“三武一宗”滅法事件外,其它時期佛教在中國的傳播和發展,可以說是連綿不斷的。從北魏開始,佛教即“助王政之禁律,益仁智之善性,排斥群邪,開演正覺”(《魏書:釋老志》)。唐代長安城分設一百余坊,每坊幾乎都設寺院。故而,中國魏晉以降的南北朝、隋唐、宋元、明清時期的佛教遺跡和遺物十分豐富。有關佛教遺跡和遺物的發掘與整理,構成了中國考古學,特別是中國歷史考古學的重要組成部分,是中國考古學的一個分支學科。這些遺跡和遺物,包括古代交通路線、地面佛寺和石窟寺、雕塑、繪畫、器具等,是佛教發展歷史的物化資料。它的特征和內涵,與外來文化在中國發展、融合和蔓延的狀況及歷程息息相關。通過佛教遺跡和遺物的表像特征,結合文獻分析遺跡性質,進而探求其所蘊含的諸多歷史信息,最后將這些歷史信息經過分析、比較和研究,揭示出某種信息的演進規律和歷史內涵,從而達到重建或恢復歷史面貌的目的,促進東西方的彼此了解。因此在中國歷史考古學中,宗教考古成為不容忽視的重要分支學科,而佛教考古則是該學科的重要組成部分。

中國的“佛教考古”學科是宿先生首倡的,它的英文對應詞應為Buddhist archaeology。佛教考古的對象,主要應包括二類、三項內容,即第一類遺跡(地面佛寺遺址和石窟寺遺跡)和第二類遺物。第一類遺跡中的地面佛寺,包括古代社會各階層舍宅而建的“住宅型佛寺”和按照流行模式新建的“獨立型佛寺”兩種。前者乃帝王將相、郡縣官吏及富賈大族為了宗教信仰,捐獻自己名下豪宅或花園作為佛寺并加以適當改造,即文獻記載的“舍園為寺”或“舍宅為寺”,如北魏城陽王徽“舍宅為寺”;后者系獨立營造的地面佛寺,由于是辟地新建,少受或不受固有地物限制,在規劃設計上可以充分體現佛教經、律及四眾各種宗教行為的需求,因而受到了社會各階層信徒的青睞,如北魏洛陽永寧寺。至于在河溪旁依山靠崖開鑿的石窟寺,既是對地面佛寺的模仿(an imitation of buildings constructed in timber),也可視作同時期磚木結構或泥笆草廬之寺的石化形式(petrified versions of the contemporary brick-and-timber or the humbler wattle mud-and-thatch structures)。這點在印度和中國早期石窟,尤其是古龜茲石窟中反映得頗為顯著。第二類遺物,含蓋范圍非常廣泛,主要有佛教造像、經典和佛教用具。其中造像既包括地面佛寺和家廟內供養、禮拜或奉獻的單體雕塑、畫像和造像碑,也包括頂禮膜拜的小型金銅佛教造像;經典主要指古代寫經、印經和鐫刻在巖石上的石經,如響堂山石窟刻經;而佛具所包含的范圍更廣,除了袈裟、缽、錫杖、如意、麈尾之外,梵鐘、磬、幡、香爐、華蓋以及其它法具都屬于佛教用具,尤其密教用具頗為復雜,如消除煩惱退治疑惑的金剛杵和為喚醒眾生佛性而鳴的金剛鈴等。

雖然中古時期營造的地面佛寺數量龐大,但現存九世紀以前或已發掘出土的古代寺院遺址卻很少,現存遺跡只是早期佛寺中最重要的主體建筑物—佛塔,而各個時期佛寺獨有的標識物——大型佛像則多已殘毀,故其重要性遠不如第二項。中國石窟寺是中國歷史上遺留下來的佛教遺跡,廣泛分布于新疆、中原北方、南方和青藏地區,開鑿時間約始于公元后三世紀,盛于五至八世紀,最晚的可到十六世紀,真實地記錄了中國社會歷史的發展情況,提供了認識中國文化傳統的一種獨特的見證與擔當,是中國最重要的文化遺產。因其在歷史、藝術和科學方面“突出的普世價值”(Outstanding Universal Value/OUV),已有敦煌莫高窟、重慶大足石刻、洛陽龍門石窟、大同云岡石窟和四川樂山大佛被列入聯合國世界遺產名錄。2014年哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和中國三國聯合申報的世界遺產“絲綢之路:起始段和天山廊道”,更包含陜西彬縣大佛寺、甘肅麥積山和炳靈寺、新疆蘇巴什遺址和克孜爾石窟群。因此,中國佛教考古的主要內容雖然包括三項,但迄今學界關注較多的是第二項。

1998年,宿先生在《我和中國佛教考古學》中寫到:“佛教遺跡以建筑構造的不同,可分寺院遺跡和石窟寺遺跡;以地區和派系分,主要是漢地佛教遺跡和藏傳佛教遺跡。文化大革命前我著重的是漢地的寺院遺跡;文革后,逐漸擴展重點范圍,既包括了石窟寺,又包括了藏傳佛教遺跡,因而產生了應當考慮較全面、較系統的中國佛教考古學的想法。考古學是以調查、發掘為手段,強調實踐的學科,中國佛教考古學也不例外。調查、發掘,強調實踐,就是以理清遺跡演變的過程為基礎,然后再結合文獻,進一步分析遺跡的性質和歷史。對寺院遺跡是這樣要求,對石窟遺跡也是這樣要求。”

作為“北大教員”,宿先生傾注畢生精力于教育事業,一直重視學生的培養,從1959年開始招收魏晉南北朝考古和隋唐考古方向的研究生,為此花費了大量心思和精力。其中,宿先生以“佛教考古”之名招收的研究生共二次。第一次(1978年)錄取許宛音、晁華山和馬世長三位,第二次(1985年)是研究生班的李裕群、陳悅新、常青、趙青蘭和李崇峰五位。1994年開始,以“合作導師”之名招收的佛教考古博士后研究人員有李裕群、李崇峰、耿劍、陳悅新。當然,宿先生以漢唐或宋元考古方向招收的研究生,有些學位論文也是做佛教考古研究,如隋唐考古方向碩士研究生薄小瑩,學位論文是《敦煌莫高窟六世紀末——九世紀中葉的裝飾圖案》;漢唐宋元考古方向博士研究生李裕群,學位論文是《中原北方地區北朝晚期的石窟寺》。作為中國文物考古界“永遠的老師”,宿先生為提升各地石窟寺保護和管理單位考古人員的業務水平,同樣盡力予以幫助和指導。下面簡述我所親歷的幾件事情。

1989年7月,我把《敦煌莫高窟北周洞窟的分期與研究》碩士學位論文初稿寄給宿先生,先生審閱后回信并附了三張具體修改意見。信原文如下——

崇峰同志:

文章,我看了兩遍,知道你下了功夫,費了不少心力,但從考古學的角度上衡量還要重新改寫。一篇文章改寫二、三遍,是常有的事,特別是學習寫論文的同志。其實,我一直到今天,每篇小文,都要三易其稿才覺得心里踏實些。

三張意見,第一張的前多半是隨看隨寫的,后少半和第二張是看完后總起來考慮一下寫出的。第三張是看了第二遍后補寫的。這個順序,請你注意,你考慮修改時,會有用處。北周洞窟數量不多,遺跡也較少,用它做一次考古學整理是較方便的。北周文獻和其它實物也有限,結合整理出的結論,做點進一步的研究也是方便的。因此,我想你再費些時間,主要是多動動腦筋,會產生較好的成果的。一定要跳出美術史圈子,一定要跳出文獻考據圈子,這兩個一定,要努力去做。不是棄之不用,而是要讓它們為考古學所用。“所用”不是混合起來,而是把它們的有用部分,融化到考古學中來。第三張意見,詞句有些苛刻。不苛刻不足以表現必須克服的要求;也想讓你受點刺激,好下決心好好改寫。

從這篇文章看,你的確有了改行的基礎了,而且基礎還較深厚,但還需要錘煉。宿白 1989/8/5

從這封信可以看出宿先生對學生的愛護和培養,應該說先生的要求是嚴格的。這是我第一次學寫考古論文。先生意在我們初學寫作時,一開始就要把方法搞對,路子走正,尤其要弄清考古學論文中“手段”與“目的”之關系。這種訓誡,我將終身受益。在先生的指導下,我最后完成了《敦煌莫高窟北朝晚期洞窟的分期與研究》。我常常對人說:因為我天資愚鈍,可能是門人中被先生訓誡最多的一位。我后來陸續寫就的論文,都曾得到本師教誨,其中《佛寺壁畫與天竺遺法》應是先生幫我審閱的最后一篇文稿。如今斯人已逝,余音在耳,精神永存。

1986年8月至1987年1月,我們佛教考古研究生班在宿先生和馬世長老師帶領下到寧夏固原須彌山石窟做考古實習。先生在那里住了近十天,每天白天帶領我們到洞窟考察,晚上還要檢查我們的日記。因為是第一次隨先生考察石窟寺,在洞窟現場所做筆記潦草,一聽先生說晚上要檢查筆記,想趕緊謄抄一遍,無奈還是沒有按時抄完,反倒被先生批評一頓。他說:筆記是給自己看的,又不是展示,只要寫清楚就可以了,沒有必要浪費功夫再謄抄一遍。這次實習,為我以后學習和從事佛教考古打下了堅實基礎。

1988年7月,我和李裕群等完成響堂山石窟的考古調查。回京后,宿先生安排我和李裕群分別撰寫響堂山石窟研究史和南響堂石窟新發現窟龕的調查簡報。因為當時我已畢業離校,無法去北京大學圖書館查閱資料,先生便把他自己的借書證給我并專門給校圖書館寫信,申明查閱資料原因。他說要仔細閱讀1936年《國立北平研究院院務匯報》第七卷第四期刊發的馬豐文章,即《赴磁縣武安縣南北響堂寺及其附近工作報告》。當時先生所說馬豐文章刊載的期號幾無差錯,要知道他1957年以后再也沒有閱讀那篇文章,其記憶力真是驚人。

1986年,宿先生為佛教考古研究生班講授云岡石窟研究史及未來考古工作時,殷切期望盡早出版中國人自己撰寫的云岡石窟考古報告。1988年7-9月,國家文物局與北京大學在大同云岡石窟文物保管所聯合舉辦“首屆石窟考古專修班”,參加該班學習的有來自新疆、甘肅、陜西、寧夏、山西、河北、河南、四川、廣西等石窟寺保護和管理單位近三十名學員,辦班目的就是為我們自己編寫中國石窟寺考古報告,尤其是云岡石窟考古報告做準備。為此,宿先生對專修班的籌辦和教學安排提出了具體意見,全部課程分作中國石窟寺、印度與中亞佛教遺跡、中國佛教史和石窟寺測繪四部分,邀請馬世長、丁明夷、晁華山、許宛音、業露華和王樹林分別講授相關課程,我和李裕群及邢軍參與教學輔導。宿先生專門講授了《中國石窟寺考古》,我也受命介紹“有關中國佛教考古的西文書籍”。在宿先生主持下,馬世長和丁明夷負責具體實施教學計劃,每天上、下午授課,晚上宿先生常常到教室檢查,督導學員復習。每門課程結束之后,都有嚴格的考試。最后進行了為期三周的石窟寺測繪和文字記錄的實習。“通過三個月的緊張學習,學員們不僅在佛教考古的基礎知識和基本技能方面有較大提高,而且基本掌握了石窟寺管理、保護、研究的操作規程和方法。”

1990年6-8月,時任敦煌研究院副院長樊錦詩率考古小組在龜茲石窟考察,我是小組中的一員。8月初,宿先生參與的“絲綢之路沙漠路線第一次考察團”踏查克孜爾石窟。那天先生見到我后,說:李裕群已經考回北大,你有什么打算?我馬上實話實說:這次來庫車前,我在敦煌莫高窟接待了印度駐華大使任嘉德(C.V. Ranganathan)。在參觀洞窟的過程中,任大使獲悉我做佛教考古,答應從印度政府找獎學金資助我去印度留學。而去年(1989年)下半年,芝加哥大學斯德本(Harrie H. Vanderstappen)教授來信還是希望我去美國讀博士。在這種情況下,我也不知道應該怎么辦了?宿先生說:如果你還想繼續從事佛教考古,那就應該去印度源頭看看,因為不是每個人都有這樣好的機會。芝加哥大學的情況我知道,到北京大學繼續深造你也還有機會。這次先生對我的勸勉,增強了我去印度進修佛教考古的決心。因為研究佛教文化遺產的來龍去脈,尤如勘測一條河流;要想了解其全貌,不但要看中游和下游,而且必須考察上游。這樣,才能對其有一總體印象。為了赴印留學,我啟程前做了一些專業準備,但當時在敦煌研究院能找到的印度佛教考古和佛教藝術方面的資料相當有限。1991年7月,我開始在(印度)英迪拉甘地國立藝術中心(Indira Gandhi National Centre for the Arts)進修。經過一段考察和學習,我打算在印度德里大學攻讀博士學位,但做什么題目有點拿不準。為此,我專門寫信給宿先生。先生回信希望我做古代天竺地面佛寺或者阿旃陀石窟研究,并隨信附了一份相關考古書目。應該說,宿先生所附印度佛教考古書單的大部分我那時都有了一定了解,但在我赴印度留學之前則多不知曉。我為先生閱讀范圍之廣敬佩得五體投地,因為宿先生并不研究印度地面佛寺和石窟寺,他怎么會看過這么多專業書籍呢?按照先生指示,我先把有關材料找來閱讀,然后在同年11月系統調查了印度北部地區的地面佛寺遺址,結果發現不好做深入、系統的研究,因為有些較重要的佛寺遺址沒有做過正規的考古發掘,如與西藏桑耶寺關系密切的阿旃延那布尼或歐丹多補黎(Odantapuri/ Udda??apura)佛寺遺址就找不到任何考古發掘資料。至于說阿旃陀石窟,經過閱讀前人論著,發現作為后學我要與歐美同行站在同一起跑線上,無法發揮我的漢文文獻優勢。最后,經與宿先生商量并征得印度導師同意,選擇以塔廟窟為中心做中印兩國石窟寺的比較研究。

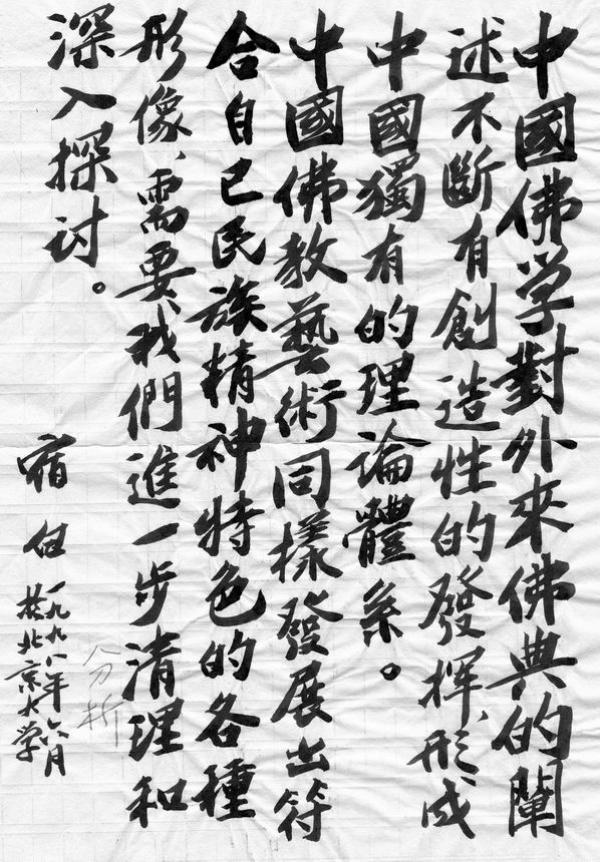

1998年,北京大學經歷了百年校慶,宿先生彼時心情相當愉悅。校慶后,先生曾寫過一幅字:“中國佛學對外來佛典的闡述不斷有創造性的發揮,形成中國獨有的理論體系。中國佛教藝術同樣發展出符合自己民族精神特色的各種形象,需要我們進一步清理分析和深入探討。”實際上,宿先生在書寫時并沒有“分析”二字,等到贈予我時,先生覺得還應加上分析,最后以鉛筆補入。這幅訓條一直指導我此后的佛教考古工作,尤其是關于中印佛教藝術的比較研究。也是校慶后某一天,晚上我向先生請教完后陪他沿未名湖邊小道散步,走了一圈之后,先生說:再走一圈吧。我們邊走邊聊,后來談到了二陳(陳寅恪、陳垣)。先生說百年樹人,不太容易再出現二陳了。我當時年輕,就說:像您這樣的考古學家是斷前的,能否絕后難說,但恐怕百年之內不會再有。稍停片刻,先生突然說了一句:“你以后寫文章、發表東西要謹慎,別忘了你是我的學生!”

宿白先生題字

2001年6月18-24日和12月22-25日,我在半年內兩次陪同宿先生前往南京棲霞山考察。其中,6月18日在北京-南京的飛機上,先生對我說:這次去南京,主要是幫助他們做棲霞山千佛崖考古報告,我們自己不寫東西。他向南京文物局等單位的同仁說:我們這次來,就是幫助大家盡快完成棲霞山千佛崖的正規記錄并整理出考古報告。先生向人介紹時,說我是他的助手,這既讓我受寵若驚,也使我惶恐不安。為了這部報告,我代表先生十年間赴南京棲霞山十幾次,迄今沒有專門寫過棲霞山石窟的文章,盡管考古記錄和報告中的不少內容都是我先口述、當地同行記錄完成,所有千佛崖窟龕的測繪圖也都經過我修改。

2004年9月,為了實施龍門石窟擂鼓臺區考古報告的組織,宿先生率領我們赴龍門石窟,按照他規劃的課程全面培訓“石窟寺考古報告培訓班”學員。他不僅具體講解石窟寺考古報告工作的各項程序和必須嚴格遵循的學術規范及原則,而且特別強調:“檔案工作是國家文物局對國保單位的基本要求,因為它既是本單位其他工作的基礎,也是保護本單位重要文物的一種手段,它是為物質文化特別是地上遺跡殘損或破壞后復原提供翔實資料,但目前還沒有哪個單位能夠真正完成全面系統的檔案工作。石窟寺是地面上的、重要的古代文化遺跡,是中國歷史考古重要遺跡的一部分,因此石窟檔案和考古報告都應當按照檔案的內容和考古的要求來編寫。龍門石窟成為世界文化遺產后,其首要的、最基礎的學術工作應當從石窟寺檔案做起,然后在此基礎上進行洞窟考古報告的編寫。”

宿先生要求:我帶領龍門石窟年輕的考古人員做測繪、文字、影像和墨拓記錄,在此基礎上整理出龍門石窟東山擂鼓臺區窟龕考古報告;我們不參與報告的具體執筆,但要做現場指導、核查和后期的修改工作。2006年4月18日,我為此再次陪同已經八十四歲高齡的先生到現場考察,宿先生對前期所做測繪和文字記錄都做了具體指導。最后說:他第一次來龍門石窟是1952年,這可能是最后一次到龍門了。

“龍門石窟擂鼓臺區考古報告”的負責人是宿季庚先生,但因先生年事已高,我受命代先生在現場做實際工作,或者說是作為先生助手參與實施,盡管我深知自己并不稱職。宿先生一直說佛教考古是操作性的,實習很重要。2008年8月20日,先生再次對我說:搞石窟寺考古是操作性的,佛教考古主要是田野工作,做考古學的全面記錄不是坐在家里就能完成的;石窟寺考古報告,也不是什么人都可以做的。關于龍門石窟擂鼓臺區考古報告的體例,我們在仔細研讀日本水野清一和長廣敏雄共著《云岡石窟》考古調查報告的基礎上,經與宿先生商量,最后決定按照一般考古報告的體例編寫,不仿效日本學者那種正文與圖版說明分開的編排方式,因為龍門石窟擂鼓臺區窟龕較云岡石窟要簡單得多。為此,我與文物出版社蔡敏先擬出擂鼓臺區窟龕考古報告的編寫大綱,經項目組成員充分討論并由先生修改后執行。2009年3月23日,宿先生看了擂鼓臺區考古報告草稿后再次強調:《云岡石窟》的編排方法,對云岡石窟合適,對別的石窟群不一定合適。他還說:假如就是這三座洞窟,我們可以幫助龍門石窟研究人員大改,甚至我們可以代他們重寫,但我們是教員,教員的成果是學生,我們要培養人才。遺憾的是,宿先生晚年傾注大量心血的《龍門石窟考古報告:東山擂鼓臺區》,由于各種人為干擾先生沒能親眼目睹其最后印行面世。這是永遠的遺憾!

作為杰出的考古教育家,宿季庚先生留給世人的不僅是其豐富的學術成果,更重要的是在歷史考古學界,包括佛教考古領域培植的嚴謹學風和以身作則、昭示后學的高尚師德,他是“以德立身、以身立教的楷模,傳道受業、為人師表的典范”。

三、至善的智者

作為中國歷史考古學的奠基人,宿季庚先生以其深厚的考古學與文史哲功底,將本學科與其它邊緣學科融會貫通、縱橫馳騁,不斷開拓學術研究的新領域,“是中國歷史時期考古學學科體系的開創者和大成者。他以一己之力,拓展了歷史時期考古的多個領域,舉凡城市、墓葬、手工業、宗教遺存、古代建筑、中外交流以及版本目錄等,先生均有開創或拓展之功,后學得以循徑拾階而入”。具體說來,“先生開辟城市考古新局面”“確立墓葬考古新范式”“將手工業遺存置于考古學體系之中”“創立宗教考古,對佛教寺院和石窟寺傾力尤多”;“先生最早將古代建筑納入考古學領域”“在中外文明交流研究領域成果卓著”;“先生深諳古代文獻,精通版本、目錄”;“先生一生勤于著述,慎于刊布。正式出版的《白沙宋墓》《中國石窟寺研究》《藏傳佛教寺院考古》《唐宋時期的雕版印刷》《魏晉南北朝唐宋考古文稿緝叢》等著作,無一不是發凡創制的鴻篇巨著”。宿先生的許多論著,都曾榮膺國內外大獎,如《中國石窟寺研究》先后獲美國史密森學院和日本大都會遠東藝術研究中心頒發的“島田著作獎”(1997年)、北京市第五屆哲學社會科學優秀成果特等獎”(1998年)和國家社會科學基金項目優秀成果一等獎(1999年,在十一項獲獎專著類中,只有宿先生此書為個人所著,其余十項皆為集體完成),《藏傳佛教寺院考古》榮獲北京市第六屆哲學社會科學優秀成果一等獎(2000年),《唐宋時期的雕版印刷》更于2001年摘取國家圖書獎桂冠。

現以《中國石窟寺研究》為中心,簡述宿季庚先生在佛教考古學科的卓越貢獻。《中國石窟寺研究》1996年出版后,在學術界產生了極大影響,成為國內外研究中國佛教考古和佛教藝術的必讀之作。

《中國石窟寺研究》,文物出版社1996年版

1997年9月26日下午,令世界藝術史界矚目的第三屆“島田獎”頒獎儀式在美國首都華盛頓弗利爾藝術館(Freer Gallery of Art)舉行。該獎項,是美國史密森學院(Smithsonian Institution)所屬弗利爾藝術館和塞克勒藝術館(Arthur M. Sackler Gallery)與日本京都大都會遠東藝術研究中心(Metropolitan Centre for Far Eastern Art Studies,Kyoto)為紀念已故的普林斯頓大學(Princeton University)教授島田修二郎于1992年設立的,每兩年舉辦一次,目的是獎勵那些在此間出版的用任何語言文字撰寫的有關東亞藝術史研究的杰出著作。“島田著作獎”,是國際學術界在東亞藝術史研究領域中設立的一項大獎。這是中國學者首獲此獎,值得慶賀,令人欣慰!我們認為:宿白教授獲此殊榮,既是國際學術界對其學術貢獻所給予的極大榮譽,也是國際學術界對其創立的石窟寺考古學理論和方法的充分肯定與贊同。正如弗利爾藝術館前任館長、著名東方美術史學家羅覃(Thomas Lawton)博士所強調的那樣:“本書既使用了全新的材料,又提供了新的研究理論和方法”,“表達了作者對中國美術史寶貴而深刻的洞察”。

我國的石窟寺研究,最初是從注意和搜集石窟的題記開始的。至二十世紀四十年代前期,研究工作才進入實地踏查階段,但都偏重于藝術方面的研究,使用傳統的美術史研究方法,只注意個別龕像樣式的考察、畫塑題材的考證、藝術風格的演變以及雕塑或繪畫技法的發展。對石窟寺及其內容的考察只注意其表面,無法重視其內部聯系,不能掌握較全面的資料。國外學者自十九世紀末葉以來對中國石窟寺的研究狀況,也大體如此。

作為佛教考古學的一部分,石窟寺考古學的興起,是二十世紀五十年代的事情,是從調查云岡石窟窟檐遺跡開始的。宿先生當時所注意的這項工作,對中國石窟寺考古學的創立起到了決定性的作用。“1962年他在敦煌文物研究所所做的《敦煌七講》的學術報告,從理論上和方法上為中國石窟考古學奠定了基礎(徐蘋芳語)”。宿先生認為:石窟寺考古首先要探討排年、分期和性質。因此,既要仔細考察窟龕形制、布局、分組和畫塑形象的題材、組合及造型特征,又要重視各種有關的文獻記載和歷史背景的研究。要注意石窟寺創建與重修歷史的恢復。在石窟外面要留意崖面遺跡、窟前木構和窟前地面的發掘;在石窟內部著重層次與標型。而做好這一工作的前提,首先要求做好石窟寺遺跡的全面記錄(包括文字、測繪、照片和墨拓等),在此基礎上進行分期排年,然后再開展進一步的研究工作。

以云岡石窟的研究為例,抗戰期間,日本水野清一和長廣敏雄等人利用特殊的歷史背景在云岡石窟做了一系列考察,但所做工作大多偏重藝術史方面的研究。上世紀五十年代前半出版的水野清一、長廣敏雄共著『雲岡石窟:西曆五世紀における中國北部佛教窟院の考古學的調查報告』(16卷,京都:京都大學人文科學研究所,1951-1956年;『雲岡石窟續補;第十八洞實測圖:西曆五世紀における中國北部の佛教窟院』,實測/製圖 水野清一、田中重雄,解說 日比野丈夫,京都:京都大學人文科學研究所,1975年)在國際學術界頗具影響,應該代表了彼時研究云岡石窟的最高水平。雖然這部書中的“序章”還有一定的參考價值,但他們在云岡石窟的分期次第、云岡石窟的淵源、云岡石窟的歷史、云岡石窟的影響、類型的對比和文獻學等方面都有許多明顯的不足。

1947年,宿先生從趙斐云先生整理李盛鐸舊藏時,從繆荃蓀抄《永樂大典·順天府》七中,發現引自《析津志》的《大金西京武州山重修大石窟寺碑》錄文。五十年代初以來,宿先生又對云岡石窟進行了多次實地考察。1951年3月,宿先生完成《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注》初稿,太先生向覺明為此特別加上副標題“新發現的大同云岡石窟寺歷史材料的初步整理”,后改訂發表在1956年第1期《北京大學學報·人文科學》;此碑文對云岡石窟的分期斷代及相關問題的探討具有極為重要的學術價值。1976年,為輔導北京大學學生參觀云岡石窟,宿先生編寫了《云岡石窟分期》,后正式發表于1978年第1期《考古學報》,名作《云岡石窟分期試論》。宿先生通過對歷史上云岡石窟的寺院設置及沿革、洞窟的整體布局和分期的深入研究,進而對云岡石窟的分期、排年做了調整,由此引發了與日本長廣敏雄教授的一場討論。

1980年7月,長廣敏雄先生在『東方學』第六十輯發表了「宿白氏の雲岡石窟分期論を駁す」,認為:研究中國石窟寺的方法,第一,應該從石窟構造與佛像及其他一切雕像、彩畫的樣式出發;第二,弄清造像題記;第三,參考可靠的歷史資料、文獻;第四,參照研究史。在這四項中,他反復強調:最重要的是第一項“樣式論”。長廣敏雄最后明確地說:議論的根本是雕刻論,即高低、深淺的立體問題,那是基于視覺和觸覺的藝術。

宿季庚先生在1982年2期《北京大學學報·哲學社會科學版》發表了《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉的發現與研究:與日本長廣敏雄教授討論有關云岡石窟的某些問題》,認為:作為歷史考古學研究對象的云岡雕刻,無論“樣式論”“雕刻論”如何重要,但要排比它們的年代和解釋它們的變化,卻有賴于第二、第三項。考慮石窟問題,總是以第二、三兩項來探索、解釋第一項的。而第四項即前人研究成果。前人研究成果當然要吸收,但每當新資料被發現后,必然要對以前的研究進行復查,這應是學術前進的共同道路。其實,就是僅就原有的資料,提出另外的看法,也是學術研究中經常出現的事情。

實際上,長廣先生與宿先生關于云岡石窟分期之論爭,是一場有關中國石窟寺研究方法的大辯論。這是云岡石窟研究史上的一段佳話。盡管這場論爭似乎還沒有完全結束,如日本吉村憐1990年11月在『國華』第1140號發表的「論雲岡石窟的編年:批評宿白、長廣學說」,不過長廣先生后來寫到:“從文獻學角度出發,宿白教授的推論當無誤,因而分期論也是符合邏輯的。作為‘宿白說’,我現在承認這種分期論。”這從另一方面證實宿先生所創立的石窟寺考古學的科學性。

宿先生認為:雖然石窟寺考古有其共有的宗教特征,但由于各區域經濟狀況、文化傳統和生活習俗上的差異,石窟寺也同其它考古材料一樣,呈現出明顯的地方特征,如古龜茲地區的石窟寺,它的發生、發展既不同于蔥嶺以西的中亞和南亞地區,也有別于敦煌以東的內地。而龜茲佛教文化中以大型立佛為中心的大像窟,對蔥嶺以西和新疆以東的影響,則要比其它窟龕形式和畫塑的影響更為重要。此外,宿先生對克孜爾石窟洞窟類型和洞窟組合關系的研究,是他對龜茲石窟研究的另一重要貢獻。五世紀前半期涼州一帶的窟龕造像,大約是自敦煌以東最早形成的重要佛教遺跡。它可能是承襲了魏晉以來洛陽及其以西的佛教傳統,并結合新疆于闐和龜茲兩地區的影響而出現的。而五世紀后半迄六世紀初北魏平城(今大同)開鑿的武州山石窟寺(云岡石窟),雖然受到早于它的涼州的影響,但在窟龕形制、造像組合及形象特征等方面,都有自己的特點,并呈現出一系列發展趨勢。這種趨勢,是與北魏漢化的不斷深入相關聯的。而它直接的借鑒,可能是當時平城興建的具有越來越多中原和南方因素的地面佛寺。平城,是北魏的政治、經濟和文化中心。武州山石窟寺的創新,即平城模式,很快便成為北魏境內各地開窟造像所仿效的典型。北魏遷洛后,洛陽附近出現的石窟寺大都可視作武州山石窟寺工程的繼續。而洛陽地區石窟寺稍后出現的一些新因素,可能源于在形象造型和裝飾上更多受到南方影響的洛都地面佛寺。敦煌莫高窟雖鄰近新疆,但現存的窟龕造像,更與武州山石窟寺和洛陽地區的北朝石窟接近,這大約與北魏當時逐漸強化對敦煌的控制有關。而敦煌那里保存的諸多古代遺跡,尤其是輝煌的藝術巨制,主要應轉手于當時東方的某些政治、經濟和文化中心。江南棲霞山和石城龕像,既表現了它們與中原更早一個階段的聯系,也反映出它們對北朝佛教龕像的影響。十三世紀末葉以降,隨著藏傳佛教的東布,藏式龕像亦出現于內地。杭州飛來峰和吳山的遺跡,是我們了解薩迦派所奉尊像的重要實物。而莫高、榆林兩處的藏傳密跡,又是探索唐密和藏密及其相互關系的極為難得的形象材料。

1998年第2期《文物》,刊發徐蘋芳長篇書評《中國石窟寺考古學的創建歷程——讀宿白先生〈中國石窟寺研究〉》。徐蘋芳認為:《中國石窟寺研究》,“記錄了中國歷史考古學的一個分支—中國石窟寺考古學的創建歷程,是當代中國考古學研究中的一項豐碩學術成果,也是近年中國考古學的重要著作。”“我寫這篇文章便是要從闡明這部學術著作的意義上來做些評論,因為,它關系到中國歷史考古學研究的目的和方法,是中國考古學上的大事。”“以宿白先生為代表的中國歷史考古學家所創立的中國石窟寺考古學已經建立。”

藏傳佛教遺跡,歷來是藏學研究中的薄弱環節。1996年出版的《藏傳佛教寺院考古》,受到了國內外學界的高度評價,代表了九十年代藏傳佛教寺院研究的最高水平,堪稱藏傳佛教考古的里程碑。在開拓這個新領域的過程中,宿先生既注意掌握豐富的第一手資料,又能把中國傳統的考據手段和西方近現代較先進的考古學方法結合起來,在方法論上進行了成功而有益的探索;在藏傳佛教寺院制度、造像的配置與組合、古代建筑的分期、西藏本土同內地及其與印度和尼泊爾佛教之關系、歷史上各教派之興衰等問題上都取得了重要突破。羅炤在1998年第7期《文物》發表的《西藏歷史考古學的奠基之作—讀宿白先生〈藏傳佛教寺院考古〉》寫到:“宿白先生在西藏歷史考古學領域中的篳路藍縷之功,值得欽佩和謳歌,他獻身于中國考古事業的忠誠與奮勉,更讓人崇教。”2000年,沈衛榮《評宿白〈藏傳佛教寺院考古〉》刊發王堯主編《賢者新宴》,他認為:“宿先生既重實地考古發現,也重文獻資料,對每個古建筑遺址,都力求在文獻資料中找到佐證,令地下之實物與紙上之遺文互相釋證。”“讀宿先生之文,則不僅發現他治學之方法緊循王國維先生之軌則,可謂神理相接,一脈相承。”“不但常讀不厭,而且每讀必有新的收獲。”“宿先生奉獻給學界的這部《藏傳佛教寺院考古》,依然是迄今為止惟一的一部全面討論藏傳佛教寺院建筑的研究著作。”

在梳理了佛教石窟寺和藏傳佛教寺院遺跡的基礎上,宿先生在上世紀九十年代末又敏銳地把視角觸及了內地的地面佛寺遺址,對東漢迄唐佛教寺院的布局和等級制度做了系統研究。宿先生原擬撰寫《漢地佛寺布局的演變》。其中,第一章內容就是《東漢魏晉南北朝佛寺布局初探》,第二章是《隋代佛寺布局》,后來又陸續發表了《試論唐代長安佛教寺院的等級問題》和《唐代長安以外佛教寺院的布局與等級初稿》。不過,五代以后的佛教寺院布局和等級制度因各種緣故沒有最后整理完成。《魏晉南北朝唐宋考古文稿輯叢》所收上述四篇文章,應是漢地佛教寺院考古的開山之作,不僅在佛教考古研究中有著重大的學術價值,而且對從事中國乃至東亞地區地面佛寺遺址的考古調查與發掘也具有重要的指導意義。

從宿先生的佛教考古研究,可見其“博通古今,學貫中西”,“通透歷史文化的復雜性和中國考古學的獨特性,(系)治學之道的踐行者和垂范者”。蘇哲曾用《禮記》中“博學而不窮,篤學而不倦”來評價宿季庚先生近七十年的學術實踐,而借用陳寅恪《王靜安先生遺書序》“其著作可以轉移一時之風氣,而示來者以軌則也”來評價宿季庚先生的中國佛教考古學論著,應該也是恰如其分的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司