- +1

賈雷爾:詩人的隱晦

《詩人的隱晦》①

[美]賈雷爾 / 文 連晗生 / 譯

原載于《上海文化》2020年第5期

轉自飛地Enclave公眾號 ID: feidi_app

當我被要求談談現代詩人的隱晦②,我很高興,因為我一生都在為這種被忽視所苦。但后來我意識到,我被要求談論的不是人們不讀詩的情況,而是如果他們讀了多數人也不會理解這個事實:是要談當代詩歌的難解,而不是談它被忽視。然而,不僅僅是現代詩歌,總體意義上的詩在今天也是晦澀難懂的。《失樂園》還是原來的樣子;但普通讀者不再犯錯,不再試著讀它——而是瞥了它一眼,用手惦量了下重量,不寒而栗,隨即眼睛一亮,把它放入他讀過的十本最無趣的書的清單中,伴隨著《白鯨》《戰爭與和平》《浮士德》和鮑斯威爾的《約翰遜生平》。但我這樣說對普通讀者不公平:在午餐桶上打盹的不是公眾,而是那些受教育的讀者,大學培養過的讀者,令公眾一同高興的是,他們在幾個星期前,一起整理出這份世界最枯燥無味的書單。

由于大多數人只知道現代詩人是隱晦的——即,他是難懂的,即,他是被忽視的——他們自然地把這個詞的兩種意思聯系起來,認為他之所以不被人讀是因為他難懂。有時,這沒錯;有時,情況恰恰相反:詩人似乎難懂是因為他沒被人讀,因為讀者不習慣讀他的詩或其它任何詩。但大多數時候,兩者都不是原因——兩者都只是長期持續影響的、推翻世界的文化和社會的變革(可見于它在美國這兒的最先進階段)的結果,那種變革使得詩人難懂,使得公眾未正確品味任何詩歌,因為它已也讓詩人和公眾與他們的妻子離婚,逃避教堂,不喜歡縱犬咬牛游戲③,解放奴隸,為治糖尿病注射胰島素,或做其他十萬件事情,一些不好的,一些好的,一些不好不壞的。膚淺的是,從這個世界高度的整體抽出兩部分然后說:“這個,在這兒,是那邊那一個的原因;事情就是這樣。”

?Kurt Schwitters | Man soll nicht asen mit Phrasen

如果我們有閱讀詩人作品的習慣,他們的晦澀就無關緊要了;而一旦我們改掉這個習慣,它們的清晰也無所幫助。馬修·阿諾德帶著悲哀的敬意說,在《李爾王》中,幾乎沒有一句他無須讀兩三遍;而三個可參照的維多利亞時代人物,比特爾、斯塔奇和麥克塔克④,他們在這之上更為困難。他們在學習;斯塔奇讀到:

……從來沒有冒犯。

毆打我讓國王,他的主人

高興,最近,因為他誤解,

那時他,在他不悅時奉承,巴結,

在背后絆倒我;在下鋒時,就侮辱,

責罵,把大堆配得他的人安到

他自己身上,因攻擊自制之人

獲得國王的贊揚;

初次得手,就得意揚揚,

又要在此對我動劍。

斯塔基說:“那么,現在,我熱情的吟游詩人。解讀一下!這是莎士比亞”;比特爾“在半分鐘的茫然后”回答說:“放棄它!他喝醉了。”如果學童們被迫讀《鳳凰與斑鳩》⑥,比特爾會怎么談及這兩個詩節呢?

物性因此大為震駭

自我并非全然一致;

單一天然的兩個名

不叫一,也不叫二,

理智,本身就困惑,

看到分開又成一體;

它們兩者既是又非,

簡單如此完美相合……

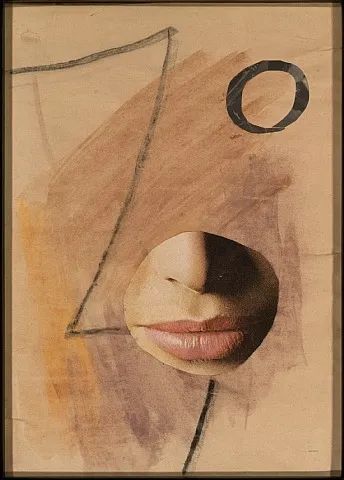

?Hannah Hoch | Indian Dancer: From an Ethnographic Museum

我們可以帶著高貴的優越感看著斯塔奇和他的同伴,看著阿諾德:我們知道那些詩節的意思,我們知道莎士比亞從不晦澀,就好像他是某個現代主義詩人,歡快地在自己的閣樓貼謎題。然而,當我們看集注版的莎士比亞——紙頁的頂部有原文的一兩行文字,底部有四五十行胡亂的推測和爭論性的猜想——我們困惑了。當亞歷山大里亞詩人呂哥弗隆⑦提到而——他很少這么簡單——那蜈蚣,費勒克拉(Phalacra)美貌的、鸛色的女兒們,而他們證實出來是船,有人將此歸因于亞歷山大里亞的頹廢;但有人記得,威爾士、愛爾蘭和挪威詩人們,一百年野蠻文化中的詩人們,無與倫比地喜歡用費盡心思的描述性修飾詞(這些拐彎抹角的說法和復合的比喻,他們的聽眾必須受過專門教育才能理解)提及餐桌上特別的菜肴。(也就是說,再沒有什么比猜謎更喜歡的了。)想想那些文雅的讀者,也就是我們的祖先,被期望識別(他們確實能識別)的經典典故的數量吧。如果我背誦給你們聽,沒有兄弟的赫利雅蒂斯/溶化在琥珀般的淚池里⑧,你們很多人會認為,很美;許多人會想,馬維爾;但你們當中有多少人知道馬維爾指的是誰?

然而過去的人們沒拒斥這種晦澀(通常,似乎傻傻地珍惜它);我們與過去的人們無異,現在的人們并不遠離過去,也沒拒斥晦澀:現在的人們和過去的城堡、不公和社會歧視一起,保存著一種讀詩的殘余熱情。很難比馬拉美更難解了;然而,當我在巴黎的一個個書店,尋找著一本科比埃⑨,夢見那個遙遠的公主:詩人;然而,他們懷著傳統的敬畏之情看著他,閱讀數十種文學報紙、大量的文學雜志、他的生活、觀點、氣質和外表的細節。在日耳曼國家里,人們仍用專注的尊敬目光注視著一個人,仿佛他們認為他隨時可能寫一首詩;我永遠不會忘記,曾聽到一位德國人用一種客觀的、深思熟慮的語氣說(似乎我是一本叫《美國白銀詩人》的書中的插圖人物):“你知道,他看上去有點像里爾克。”在幾個南美國家中,詩歌一直保持著它原本享有的最受歡迎和尊重的地位;我相信,在一個國家委內瑞拉中,總統,他派往巴黎的大使,以及為他們端咖啡的服務員,五分之四會是詩人。對于我們這些可憐的北方詩人來說,“這些詩人寫的是什么詩?”是一個產生于令人恐懼的時刻的問題;如果答案是“簡單的好東西”,我們就得懷疑我們走過的路。但這些詩人,這些真正受歡迎的詩人,似乎并沒把荷馬、莎士比亞或拉辛的詩作為他們詩歌的范本,而是把畢加索的詩作為摹本:他們都是超現實主義者。

是否如普通人自然而然所認為的,清晰是普及的侍女?直接明白有多大幫助?在今天的英國,很少有詩人像迪倫·托馬斯那樣受歡迎了——他魔力十足的詩歌腐蝕了整整一代英國詩人;然而,他無疑是有史以來最晦澀的詩人之一。或者舉個相反的例子吧:伊夫·溫特斯⑩的學生們寫的詩和朗費羅以前在“孩童時光”?讀的詩一樣易懂;然而,他們大概和其他那些(他們自己創作的)詩一樣受歡迎,其他那些詩,嚴肅的愛麗絲、可笑的愛蕾歌娜和金發的伊迪絲常在“詩人時光”把它們讀給朗費羅聽。如果說迪倫?托馬斯晦澀而有名,那么像這樣的詩人們清晰而不知名。

當有人對我說我某種不習慣聽的、也不想聽的東西,我就對他說:我不明白你的意思;我們也正是用這種方式回應詩人。當批評家們第一次讀到華茲華斯的詩時,他們覺得它很愚蠢,但他們中的許多人,和拜倫一起說,“誰理解它,誰就能給巴別塔增添一個故事。”幾年前,一位贊揚最樸素的詩人約翰·德萊頓?的作品的大批評家,已評論說他很樂意能走在理智和胡言亂語交匯的邊緣。德萊頓本人也發現莎士比亞的短語“幾乎難以理解;在我們所理解的語言中,有些不合語法,其它是粗俗的;他的整個風格都被形象的表達糾纏著,既粗俗又做作。”

?Hannah Hoch | J.B. und sein Engel

《J·阿爾弗雷德·普魯弗洛克的情歌》的評論家們,那些最欣賞它的人,即使他們也發現它幾乎無法理解;在他們看來,不可救藥的晦澀不言而喻。當大學女生發現它像《主教訂購他在圣·坡萊克墓園的墳墓》?一樣易懂,一樣難解,你只需記住第一代批評家評論布朗寧所用的詞語正是后來被用于評論艾略特的措辭,就可以理解這些批評家們令人失望的或攻擊性的誤解。世界需要多長時間才能迎頭趕上!然而,它確實從未“趕上”,只是被另一個不需要趕上的世界所取代;因此,當老人們對我們說,“我該怎么做才能理解奧登(或迪蘭·托馬斯,或任何最新的詩人)”時,我們只能回答:“您必須重生。”在一次聚會上,一位老先生和我談起一首我們都欣賞《魯拜集》中的四行詩,高興地發現我們的品味如此一致,而他問我,我最喜歡哪個現代詩人。我倒愿照他的布裁我的大衣,我回答說:“羅伯特·弗羅斯特。”他驚訝地看著我,溫和又毫不掩飾地說:“他有點在我那時代的后邊。”這發生在1950年;當然,在1850年,某位喜歡格雷、古柏和克雷布?的老先生一定對年輕的馬修·阿諾德說過同樣的話,但那次指的是威廉·華茲華斯的詩。

我們甚至不能確定人們會發現什么是晦澀;當我在薩爾茨堡教書時,我發覺我的歐洲學生們感到讀《荒原》比讀弗羅斯特輕松得多,因為一個人親近他們自己所有的文化預設,另一個人就反對;我不僅不得不向他們解釋《家葬》,而且不得不讓他們相信這是一首詩。我想到了另一個例子:羅伯特·希里爾?。在我讀到的一篇關于《尼摩船長之死》的書評中,書評人首先抱怨這首詩晦澀難懂。我感覺自己仿佛看到有人指責參議員麥卡錫是克里姆林宮的特工;希里爾先生怎么會晦澀呢?

因為各種各樣充分的理由(可以理解地充足),詩人,現代詩人,甚至晦澀過他可以晦澀之時——這是最主要的(或如今天的人們說,基本的)姿態之一,對此難以寫下任何不明智的、抑郁又平庸的東西;你還不如繼續談談信仰和作品,談談繼承和環境,或那個老問題:既然窮人的浴缸只用來裝煤,為什么還要給他們浴缸?任何足夠了解的人會回答這個問題:“他們沒那么做;而,即使他們那么做,那也不是你不想幫他們付浴缸錢的理由。”同樣地,當有人說:“我不讀現代詩歌,因為它們是世間沒人能理解的東西。”我足夠了解而能回答,雖然不那么大聲:“不是這樣;而,即便這樣,那也不是你不讀它的原因。”任何一位有一定年齡、相當高齡的美國詩人——你忍不住說,蕭伯納的年齡——繼承了這樣一種環境,在這環境中沒人注視他,故而每個人在這環境中埋怨看不到他:因為那個沒人注視的角落總是黑暗的。而承繼了這種不讀詩習俗的人們,他們用以證明不讀詩的合理性的論據,是他們從未讀過的詩的晦澀——既然大多數人判斷詩人是晦澀的;實際上,那種判斷,很像立法者對別人有意讓他厭惡而串起的幾個片段瞟一眼,就判決某本書是色情的。當一個人以指責的態度說他不能理解艾略特的詩,他的語氣暗示他最快樂的時光大部分在教堂度過,壁爐邊放著《阿伽門農》、《菲德爾》?和威廉·布萊克的象征主義著作舊損的印刷品;而發現以下的事令人沮喪,正如有人一般會發現:幾個月中有某一次,他急切翻動《飄》?或《琥珀》?的書頁,在書中,這可憐的成癮者用腦袋、手、翅膀和腳,一路追尋,成功,消沉,涉水,爬,飛行;他對所有莎士比亞最快樂的記憶,似乎來自高中演出的《皆大歡喜》(As You Like It),在這部戲中他扮演摔跤手查爾斯;而他通過自由聯想的某種隱晦過程,把詹姆斯·拉塞爾、艾米和羅伯特·洛威爾?合為一體:一位蓄著胡須、抽著雪茄的駐梵蒂岡大使,其在陪同西奧多·羅斯福進行他首次非洲遠征后,回到家中口述臨終前的《和諧頌詩》?。許多人,因為艾茲拉·龐德對他來說太晦澀,已永遠合上《失樂園》的書頁,或人們會對這樣的人同時呈現的理論和實踐皺起眉頭。

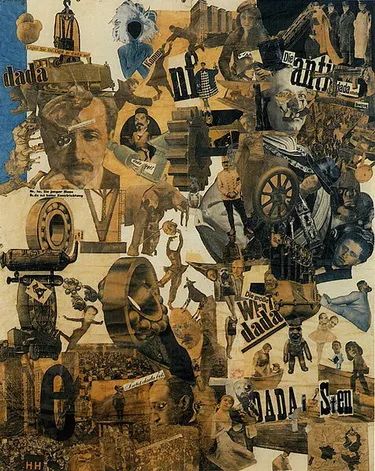

?Hannah Hoch | Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic

普通大眾(在這次演講中,我幾乎沒提到幸福的少數人,他們越來越少,越來越不幸福)已建立自己的標準,這個標準譴責當代藝術的每一種形式。就音樂來說,這個標準是旋律;就繪畫來說,是描述;就詩歌而言,是清晰。每一個簡單的方面都是對一個復雜整體的考驗,成為對藝術作品的一種忠誠宣誓。盡管用這種方法來判斷,其不相干就像讓藝術家說出示播列⑴,或讓他發誓他不是一無所知的人,不是一個1835年紐約民主黨激進派成員,不是一頭公麋鹿。它對公眾的吸引力,和它對法官的吸引力完全一樣:無須去感知,去進入,去解釋那些新的藝術作品所構成的新世界。公眾一眼就能注意到這些作品是否口頭承認他們自己的“原則”,然后他們就能相應地贊揚或指責這些作品。在其他大陸中,早期幾個世紀大多數音樂都沒有公眾能給賞錢的那種令人滿意的旋律;游客在瀏覽歐洲的畫廊時,很快就會發現,大多數老大師從描述角度看水平都不及為《科利爾雜志》配插圖的畫家們的一半;如果誘使無經驗的讀者去讀過去大部分偉大詩歌,讀者會覺得它們多么枯燥難懂!然而,他們總以過去很輕松為名來譴責現在很難懂。

那些花了很多時間發現人們讀詩時發現的東西的人,那些發現詩對他們而言實際上意味著什么的人,會發現他們的困難一部分令人驚訝地來自他們的接受力幾乎系統性的欠缺,來自他們奇怪的不情愿態度——他們甚至不愿關注代詞的指涉、標點符號的含義、哪個主語與哪個動詞相連,等等;“畢竟,”他們似乎覺得,“我不是在讀散文。”你需要讀好詩,用一種既有洞察力又慷慨大方的態度,這態度包含敏銳的智力,以及心甘情愿又富于感覺的移情:好像你在聽《費加羅的婚禮》,而不是在聽《特里斯坦》或塞繆爾·巴特勒⑵的韓德爾式清唱劇;如許多讀者所為,像莫蒂默·斯納德⑶扮成約翰遜博士,或像湯姆叔叔想起伊娃⑷那樣讀詩,根本不是讀詩。當你開始讀一首詩時,你就進入了一個異國,這個國度的法律、語言和生活都是你自己的法律、語言和生活的轉化;但是,因為它的燉菜味道就像你老母親的切碎食物而接受它,或因為其神廟里的貓頭鷹頭的智慧女神比自由女神像肥胖而拒絕它,都表明對想象力的那種需要,標示經驗的那種難以理解,我們每一個自然死亡的人會死于那種需要和難以理解。

這個世紀上半葉的詩歌往往太難懂——就像十八世紀的詩歌充滿對照,玄學詩充滿奇喻,伊麗莎白時代的劇作家的詩充滿咆哮和雙關——這是一個不爭的事實,否認它是荒謬的。我們的詩歌是如何走上這條道路——浪漫主義是如何被凈化、夸張和“糾正”成現代主義;詩人是如何懷著科學熱情,將所有可能的傾向發揮到極致;戲劇獨白的效果一度取決于它是否背離詩歌的規范,但現在卻以這樣或那樣的形式成為規范;詩人和公眾如何義憤地對視,直至詩人說:“既然你不讀我的書,我確信你讀不懂。”——這是最復雜、最有趣的故事中的一個。但現代主義并不是“無跡可尋的獅穴”,而只是一種帆布制的鯨,約拿后的約拿在二十年代晚期和三十年代早期,懺悔著回歸它,回到韻律、音步和平易明朗的敘述中來;今天,有多少年輕詩人,如果沒別的東西,就剩下平易了!然而多么少的后人——如果我言及詩人和公眾想象的交匯點——會關心我們這個時代的所有傾向,鋪在普通書籍之下所有那些好的壞的意圖;而他們在多大程度上會關心數量很少的那些詩,那些詩,不管其意圖如何,都努力想總結、否定和超越它們出現在其中的時代和催生它們的各種思想。你評價一個時代,就像你評價一個詩人,借助于其最好的詩——畢竟其他詩大都已絕跡;當后人聽說我們的詩晦澀難懂,他們會淡然一笑——就像我們聽說維多利亞時代的詩多愁善感,浪漫主義的詩奢侈放縱,奧古斯都時期的詩墨守成規,玄學詩自負逞能,以及伊麗莎白時代的詩辭藻華麗一樣——然后又回到他們(以及我們)的閱讀中去:到哈代的《風雨中》,到華茲華斯的《瑪格麗特的故事》,到蒲柏的《給阿布特諾博士的信》,到馬維爾的《賀拉斯體頌歌》,到莎士比亞的《安東尼和克利奧帕特拉》,到艾略特的《四個四重奏》,到所有這些不朽的作品中去。

?Hans Richter | Dada Head Variation - no. 507

當然,在這個時代,詩歌在許多不利條件下依然存在。就像它已隔絕在另一個時代讀詩的大多數人,它也隔絕了在另一個時代會寫詩的大多數人。今天的詩,優秀的詩,幾乎都是“天生的詩人”所寫。我們永遠失去了現代版的亨利八世⑸、金主教⑹或塞繆爾·約翰遜⑺所寫的詩歌;失去了天生的小說家、天生的神學家、天生的王子所寫的詩歌;失去了天生對詞語不太感興趣、而對產生詞語的世界有更多興趣的有才智的人所寫的詩歌。我們習慣于把詩人(當我們竟想起他)看作孤離的某個人:然而是否有——正像如此多的詩人和詩歌的讀者似乎認為的——是否有一個詩人,羅伯特·P·崔斯特瑞姆·柯芬⑻的始祖在伊甸園,伴隨著亞當、夏娃和動物?……最近,當我在紐約市讀詩,一個女人,留著劉海,穿一件洋紅色運動衫,有著德·夏呂斯⒂的表情,不同于其他紐約人,對我呼叫一個歲月已把他屠宰并送去施肥的詩人:“他像一個年輕的神讀詩。”我覺得下一位(讀詩的)詩人將被告知,我讀得像年輕的華金·米勒⑼;因為這位女士對這些美妙之物(詩歌),并沒比其他事物(這些詩人)那樣感興趣——沒意識到正是他們從屬于他們所寫的詩而讓他們令人欽佩。在我看來,她像某個人,其因為繼承了一串珍珠項鏈,再看牡蠣時不能不肅然起敬。而這提醒人們,在今天一位詩人最珍視的讀者中,許多人幾乎沒學會讀詩;在經常讀某位詩人的詩的人中,許多人有著與詩人本人判然有別的價值觀,以至于他為他們的贊美而不安,為他們的指責而煩惱,但又很放心。

明天早上,某個詩人可能會像拜倫一樣,醒來而發現自己很有名——因為寫了一篇小說,因為殺了他的妻子;不是因為寫了一首詩。這在邏輯上仍是可能的,但在社交上已不再可能。讓我用一個故事來說明吧。有一次,我在船上遇到一個我曾和他一起打過乒乓球的人,他和妻子、女兒一起去歐洲旅行。他在從一個朋友那里得知我寫詩之后,他有一天毫無興趣但客氣地問我:“你最喜歡哪位美國詩人?”我說,“哦,艾略特,羅伯特·弗羅斯特。”然后這個男人——這位每晚都和女兒跳舞的父親,其有著E·菲利普斯·奧本海姆⑽在《周六晚郵報》上連載的老故事里的主人公那受過良好教育的舊式的端正的魅力;其讓洛杉磯最好的職業網球教練教他的妻子和女兒網球擊球法,而他自己則以令人厭倦的權威口吻談起它;其在七歲后一生經過門口時從未走在任何人前面——這位穿著考究、彬彬有禮、游歷四方、溫文爾雅、受過教育的紳士平靜地說:“我想我沒有聽說過他們。”因為就文學、藝術、哲學和科學而言,他最好是在拐角處當個警察。但他的思維完全正當——這倒不是說他曾想過這件事——對這些事情的了解并不是他所處的社會的基本要求。我們屬于這樣一種文化,它舊有的價值等級制度——要求一個女孩讀蒲柏,就像要求她去教堂彈鋼琴——實際上已消失;我們屬于一種文化,在其中,偉大的藝術家或科學家,在相對罕見的情況下變得廣為人知,擁有貝蒂·格拉布爾⑾或專欄作家的地位,這專欄作家寫道,前天晚上,他在鸛鳥俱樂部遇到兩位“名人”。

?Hannah Hoch | Von oben

一百五十年前,當一個人賺了大錢,他就覺得有必要為自己提供花邊、馬車、仆人們、一個家世好的妻子、一個芭蕾舞演員、一個擊劍大師、一個跳舞老師、一個牧師、一個法語老師、也許一個弦樂四重奏樂團、在空閑夜晚他艱苦研究的蒲柏、斯蒂爾和艾迪生的諸多版本:對他而言,在他具有新身份的生活中,要學的東西太多了,以致他一定常常帶著懷舊心情想起那些日子,在那些日子他所有不得不做的一切就是賺大錢。我們已改變了大部分:在我們的時代,我們沒期待富人做這些,而只要他是富人就行了;而把一個國家的力量和它的智慧和優雅聯系在一起的的紐帶,那些脆弱的、模糊的、久遠的紐帶,終于被割斷了。

當密爾和馬克思看著少數工人緩慢又持續地讀著雪萊、赫伯特·斯賓塞或《物種起源》,他們如杰斐遜和林肯一樣,帶著自信的渴望想起未來的日子:那時人人識字,那時一個實際的民主政體會用智慧做出選擇,其所用的智慧與以哲學家為王的理想國會用的一樣多;而沒有什么先見之明向他們顯示那些工人(二百多萬壯漢)輕松愉快地瀏覽《紐約每日新聞》的情景。杰斐遜和林肯在演講中談到他們對未來的希望,而這些演講本身,對投票給那個未來的多數選民來說是無法理解的,因為這些演講的詞匯和語法比選民讀過或聽過的任何演講都更難懂——更晦澀。因為你在選舉中擊敗我,僅因為你在一個小木屋里出生和長大,而我不是,那么,那個被群豬在院子里養大的人打敗你,只是個時間問題了。人人政治平等這一真理,對虛構的差異所具有的不公正的承認,變成了一種對差異的虛構性的信念,判定誰相信存在著某種真正重要的個體差異,誰就是反動、勢利或法西斯主義。我們討厭必須相信歌德說的天生的或先天的優點;然而——如后來一位作家大約說過——許多侍者生來就具有公爵夫人的品味,而大多數公爵夫人生來(及死時)有著侍者的品味:我們可以逃離社會階層,但不能逃離我們出生時的智力水平。

我們的一所大學近來針對美國公眾的閱讀習慣做了一項調查;它斷定48%的美國人一年中沒讀一本書。我想象著那個讀者——確切地說,非讀者;每兩個人中就有一個人——我羞愧地反思:“我們的詩對他來說太難了。”但《金銀島》、《彼得兔》、色情小說——任何書都如此。全世界的作家們都在參與一種陰謀,要把這個美國人逐離書本;在16000萬案例中,有7700萬案例獲得成功。我經常會想到一種夢境,我對想象中的這個人說:“你為什么不讀書?”——他總盯著我看了長久,然后回答:“嗯?”

如果我的語氣是嘲諷的,是習慣于無助的某人的語氣,這很自然:詩人是一個受譴責的人,國家不會給他買早餐——而正如有人說過,“如果你來吊死我,那你不該指望執行死刑時能威嚇我免讓你難堪。”詩人生活在這樣一個世界:報紙、雜志、書籍、電影、廣播電臺和電視臺,摧毀了許多人理解真正的詩歌和真正的藝術的能力。那個每月津津有味讀著《讀者文摘》喂給他(像鴿媽媽喂雛鴿)精心配置的易消化的句子的人——那個人讀不懂《神曲》,即使他想要試試:太晦澀了。然而,一種清晰顯示對讀者完全的蔑視,就像一種晦澀顯示一種完全的尊重。哪一種俯就和貶低讀者,是有四個層次意義的《神曲》,還是只有一個層次的《讀者文摘》?后者那個層次低到似乎不是一個層次,而是讀者愿意陷進去的一個深淵。作家真正的不誠實是對殘酷的真實作簡單的解釋。然而,我們雜志上的普通文章給任何主題都披上了輕松的、自動的、“人性的”興趣的外衣;每年《哈珀》雜志似乎更像《生活》和《周六晚郵報》。歌德說過:“一個詞典能跟得上的作者一文不值。”薩默塞特·毛姆說,他收到的最好的贊美是一封信,信中他的一位讀者說:“我讀你的小說時,一個詞也不用查字典。”顯然,這些作家生活在不同的世界。

?Man Ray | Self-PortraitSelf-Portrait

由于動物機體只有需要時才思考,才真正地推理,因此在讀者中思考正逐漸消失;現在,大眾化寫作已如此久地沒給想象力留下什么,以致想象力也開始萎縮。幾乎所有過去的作品對普通讀者來說開始顯得臃腫沉悶,因為它們沒有提供給讀者讀者會回應的內容。在生活中只讀幾本書、但讀了大量漫畫書的男孩們會告訴你,如此生動以致很容易同情:“我不喜歡書,因為它們真的沒拿什么給你看;它們節奏太慢了,你不得不自己做所有的工作。”幾年以后,當你對著只看過幾本漫畫書、卻看了大量電視節目的男孩們說話——他們會說什么呢?

關于詩人的隱晦,關于正在取代舊世界的新世界的晦澀這個主題,我已為你們寫了一首詩——一首晦澀的詩。我曾在一本書里看到一所房子,里面有一個規整的花園,一個英式花園,一個果菜園,還有一個扦插圃。我把那個花園,那些腳底有厚肉的牛犢,作為我描述過去的象征。對于現在和未來,我有這么多象征符號,我不知該如何處理:它們不敲門就進入這首詩,對它進行評判,評判后就沒有離開;但概括它們的那句話——對我來說,這句話代表著大審判那最后的早晨的聲響——來自一個葡萄酒廣告,我每天能在紐約地鐵看到。我的詩叫《時代變得糟糕》:

如果十六個影子在這根繩拍打

所有用了染藍漂白粉——末日早晨的洗滌——光潔滑動,

吹著口哨,“那是多慮的,比恩太太,”

我告訴自己,我嘗試:一個夢,一個夢。

但我那方格花紋眼鏡水粉畫般暗淡無光;

當,多個星期天,我已完成所有的連環畫,

我還沒完成所有的連環畫。人們

整天走路(來審判我)而不敲門——

我的陪審員們:這些公正的、粗俗的、友好的幽影。

我祖母的扦插圃,

我曾曾曾祖父腳底有厚肉的小牛們

(被迎候,在雞啼聲中,在莉莉絲(他

貴賤通婚的首個妻子)的溫柔微笑中)

都只是一個E.T.W.霍夫曼的故事。

當藝術消逝,留下的是生命。

未來的世界不會半途而廢:

生命是“像媽媽常釀的葡萄酒——

如此豐饒,你幾乎可以用刀切它。”

?Hannah Hoch | Watched

未來的世界!在那個世界,蔬菜要么被冷凍,被制成罐頭,要么種在田里;在那里,孩子們盯著電視的顯示板,看著那些死在樹林堆積的樹葉下的嬰兒,懇求地問道:“但,他們的電熱毯在哪兒呢?”;在那里,舊書為了裝乳脂軟糖而掏空,讓每張咖啡桌顯得優美;在文法學校的露天表演中,洞穴人披著原棉的毛皮,而觀看比賽的家庭——除了鞋底的耐歐萊特⑿外——穿著人造絲、纖維素和紡制尼龍的衣服;廚房里白色搪瓷電爐、電動洗碗機、電冰箱、洗衣機、電吹風、電熨斗、食品垃圾處理機、空調和華林攪拌機的相應輻射中,家庭主婦穿著職業的整潔的工裝服里坐著;在那里,在容納一個總參謀部的混凝土洞穴上方,火箭在天空中是隱形的……在我經常這樣想的這個世界的天空。

我不知道此時此刻,我的聽眾中是否有人會想對我說:“但這一切都很消極。你想讓我們怎么做?”如果我讓“這一切”聽起來很確定,那么讓我道歉:這些是我緩慢又不情愿地得出的結論,因這個世界將它們強加于我。但愿我是那些快樂的反動派中的一員,生下來就有一份希臘語詞匯表,如同其他孩子生下來有胎記或收入,四歲的時候,憤怒地拒絕把他們花費在背誦教義問答上的時間花費在“一種感性自由主義的人道主義幻想,幼兒園”中!但我受過科學教育,年輕時思想激進;我已老成到可以相信,像歌德一樣,相信進步——我看到的進步,我希望而沒看到的進步。因此,我憤怒而不情愿地說出我對詩人、公眾和他們的世界的看法。如果我的聽眾說:“我們該怎么辦?”我除了“沒有什么可做”還有什么可以回答的?要做的沒有什么不同于我們已做的:如果詩人寫詩而讀者讀詩,每個人盡其所能——如果他們努力生活,不是作為士兵或選民或知識分子或經濟人,而是作為人——那他們是在做可以做的一切。但是,期望他們(也就是說,通過在電臺朗誦單音節詩)挽回那個人們站在椅子上觀望丁尼生勛爵的昨天,就是相信,通用汽車公司把獎品頒給童子軍以獎賞他們的拿破侖馬車模型,就可以帶回“工藝傳統”;就是相信,通過鼓勵鄉下人對沿夏季路線而走的旅客打招呼“贊美神”或“你好”,就可以恢復過去的風俗習慣。

?Hannah Hoch | Little Sun

藝術之所以重要,不僅因為它是我們生命中最壯麗的裝飾,不僅因為它幾乎是我們永恒的消遣,而且因為它就是生命本身。從基督到弗洛伊德,我們已相信,如果我們了解真理,真理將使我們自由:藝術不可或缺,因為這種真理的那么多東西,可以憑借藝術作品且僅憑藝術作品而獲得——因為,我們中的哪一個可能已為他本人,獲得普魯斯特和契訶夫、哈代、葉芝和里爾克、莎士比亞和荷馬為我們獲得的東西?而他們還能以別的什么方式,使我們看到他們自己所看到的真理,那些似乎相異又矛盾的真理(那些真理,對于容納它們的心靈而言,在某種意義上,是一個真理)呢?所有這些東西,就其本質而言,都需要分享;如果我們滿足于自己知道這些事物,并以優越感或冷漠的眼光看待那些沒有這些知識的人,那我們已做出一種肯定會令我們墮落的拒絕。如果我們多數人(那些平時聽格林童話、民謠和《圣經》、例外時聽埃斯庫羅斯和莎士比亞的人的后代)聆聽的不是樸素或天真的藝術,而是一個精心制作的、復雜的藝術替代品,一種即時的、絕對可靠的、其有效又可怕如廣告或希特勒的演講的合成物——如果知道這一切,我們說:藝術一直是少數人的事情,那么我們是在老生常談以隱藏一場災難。民主最古老、最深刻和最接近決定性的吸引力之一表現在我們的感覺中,即我們感覺通過它不僅可以分享物質產品,而且可以分享精神產品:在一個民主政體中,人人都可以獲得面包和正義、教育和藝術。如果一個民主政體提供給其公民的是一種表面的教育,一種虛假的藝術,一種比老文盲更危險的讀寫能力,那么我們應該說它不是一個民主政體,而是那些“人民民主國家”的一個變體,其與任何真正的民主政體分享的僅僅是名稱。歌德說過:我們能甘心接受另一個人的巨大優越性的唯一方式就是愛。但我們也可以通過否認卓越的存在來與優越性、與真正的卓越達成協議;而在這樣做的過程中,我們是在幫助毀滅它和我們自己。

我很遺憾地看到這個會議被命名為(相當傳統的)“為詩歌辯護”。詩歌不需要辯護,正如空氣和食物不需要辯護;詩歌——在最廣泛的意義、唯一的重要的意義上使用這個詞——已成為我們所了解的任何文化不可或缺的一部分。沒有某種詩歌形式的人類生活不是人類生活,而是動物存在。對于詩人和詩歌來說,我們今天的世界不是一個不能忍受的世界:詩人可以忍受它的缺點,而好的詩歌仍在被書寫——例如,葉芝認為本世紀上半葉是自伊麗莎白時代以來最偉大的抒情詩時代。但是,公眾——那部分疏離任何真正的藝術(甚至最簡單的藝術)的公眾——會怎么樣,我不知道。但我想到了一個類比。

在奧地利某些山區的商店里,人們可以看到銀鏈,像項鏈一樣扣在一起,前面鑲有珠寶或上釉的銀盤,有時非常大。這些首飾被稱為甲狀腺腫環圈:它們過去用來裝飾患病女人極度腫脹的脖子。如果戴著它們的婦女被告知,她們之所以變得丑陋可怕是因為她們居住的山谷里的水中碘含量少得可憐,那么,她們會嘲笑這種說法。她們甚至會更加衷心地嘲笑那種認為她們的脖子丑陋可怕的想法——而她們的情人,當他們貪婪地盯著亞麻色辮子下的圓肉,他們會問,人們要怎樣忍住不適才可以動手去愛撫那些他們有時看到的、身體骨瘦如柴的、頸脖如雞脖子的可憐女人,那些來自旅行者們稱為世界的平原的異鄉女人。

?Man Ray | Nut Girls (Les Filles des Noix)

我已談到詩人和他的公眾,但實際上,他的公眾是誰?在E.M.福斯特⒀的小說《停機》(The Machine Stops)中,一位母親和她的兒子在對話。他們隔著地球的一半圓周;他們坐在地下的房間,房間里有空氣,有食物,有溫暖,這些都自動供應就像其他一切東西供給遙遠未來的人們。“想象一下,”福斯特說,“一個布裹著的肉塊——一個大約五英尺高的女人,臉像真菌一樣白。”她剛剛拒絕去看她的兒子;她沒有時間。她的兒子回答說:

“飛艇在我和你之間飛行只需兩天。”

“我不喜歡飛艇……”

“為什么?”

“我不喜歡看到可怕的褐色大地、大海和天黑時的星星。我在飛艇上一點想法也沒有。”

“我在別的地方沒有想法。”

“空氣能給你什么想法?”

他停頓了一會兒。

“你不知道有四顆大星圍成一個長方形嗎?在長方形中間有三顆星星緊緊地連在一起,這些星星還懸著另外三顆星星?”

“不。我不知道。我不喜歡星星。但是它們讓你有個想法嗎?多有趣;告訴我。”

“我想,它們就像一個人。

“我不明白。”

“四顆大星是那人的肩膀和膝蓋。中間三顆星好像人以前束腰的皮帶,而那懸掛的三顆星好像一把劍。”

“一把劍?”

“人們隨身帶著劍,用來殺死動物和其他人。”

“我覺得這不是個好想法,但它肯定是原創的。”

只要這些星星保持這種形狀;只要還有一個人觀察它們,發現它們就是獵戶座:至少在這段時間里,詩人還將擁有他的公眾。當這個人消失了,無論詩歌,還是詩人,還是公眾都不復存在,在我們看來,這種可能性不再像初看去時那樣奇怪了——當然,有世界的某種秩序,某種程度的存在,他們仍然存在于其中:一種秩序,在其之中,埃斯庫羅斯佚失的劇本并沒與保存下來的劇本有所不同;一種秩序,在其之中,過去、現在和未來在某種意義上有相同的現實。或者——不管我們是否這么想——我們都這么感覺。人們總是問:詩人為誰而寫?他只需要回答,你為誰行善?你對你的女兒好,是因為最終會有人為你的行為付錢嗎?……詩人寫詩,是為了詩本身,為了詩中出現的事物的秩序。

但這已被本世紀最偉大的作家馬塞爾·普魯斯特說過,他所說的比以后可能被再次言說的都要好;我想引用他的話來結束這次演講:

“我們只能說,今生的一切都是安排好的,好像我們帶著前世約定的沉重義務來到今生;在本有的現世生活條件中,沒有什么理由讓我們認為自己有必要行善、考究、甚至禮貌待人,也沒有什么理由讓有才華的藝術家以為自己有必要二十次重新開始創作一件作品,正如一個永不為人知、勉強地以弗美爾之名被辨識的藝術家運用如此多知識和技巧畫出那一小塊黃墻那樣,由此引發的贊美與他那被蛆蟲吞噬的身體毫無關系。所有這些在我們現有生活沒被認可的義務,似乎屬于一個不同的、建立在善良、慎重、自我犧牲上的世界,一個與我們的世界截然有別的世界,而我們為了生于這個世界而離開那世界,在也許回到那世界并再次活在那些未知的法則的統轄下之前,我們遵從那些法則,因為我們心中懷有它們的規誡,不知道誰的手在那里描摹它們——這些律法,每一項深刻的智力工作讓我們更接近它們,而只有傻瓜才看不到——仍看不到它們。”⒁

注釋:

①這篇文章(原文題目:The Obscurity of the Poet)為賈雷爾在哈佛大學的演講稿,曾刊于《黨派評論》(1951年11月),后收入作者第一部詩論集《詩與時代》(1953)。

②原文“Obscurity”有兩種意思:“難懂、晦澀”和“被忽視、默默無聞”。中譯“隱晦”試圖包含這兩種意思。

③縱犬咬牛游戲:中世紀流行于歐洲的一種游戲。

④比特爾(Beetle)、斯塔奇(Stalky)和麥克塔克(McTurk):英國小說家、詩人吉卜林(基于自身學生經驗而寫)的小說《斯塔奇及其同伴》的學童。

⑤《李爾王》第二幕第二場。中文已有多種譯本,這些譯本為了讓譯文通順易懂,有時不得不經過一番“理順/意譯”(此處譯文雖照顧些許“字面意思”,但也如此);事實上,莎士比亞原文并不易懂,就如本文后來談到的詩人德萊頓所言:莎士比亞原文短語“幾乎難以理解’”;“有些不合語法”——諸多因素使得這種閱讀不是一件輕而易舉的事。賈雷爾文中所引的莎士比亞原文,其標點符號與一般莎士比亞版本不同,本譯文遵從賈雷爾所引。

⑥《鳳凰與斑鳩》:莎士比亞最晦澀難懂的詩之一。

⑦呂哥弗隆(Lycophron):古希臘卡爾基斯的悲劇詩人之一,公元前285-283年供職于亞歷山大城圖書館。他著有64部悲劇,其中已知劇名的有20部。他的作品以“晦澀”著稱。

⑧出自英語詩人馬維爾的詩《訴怨的寧芙》(The Nymph Complaining)。這里的譯文出自燕卜遜著,周邦憲等譯:《朦朧的七種類型》(中國美術學院出版社,1996年10月,263頁。)

⑨特里斯坦?科比埃(Tristan Corbiere,1845—1875):法國詩人,生前其詩鮮為人知,直到逝世后才被魏爾倫發現。后來又引起龐德和艾略特的興趣,許多現代主義詩人都研究過他。賈雷爾改寫過他的詩。]的書,我開始感到一種摻雜嘲弄的失望,對馬拉美的詩、寫給馬拉美的信、各種馬拉美傳記、關于馬拉美的隨筆,以及向馬拉美致敬的文字,擺滿這些東西的那些書店架子讓我干著急。現在法國詩人已寫了多久,此間好像不存在法國公眾——好像他們,至多像一個牧豬人[ 此說法是對安徒生的童話《牧豬人》有關情節的發揮。

⑩阿瑟·伊夫·溫特斯(Arthur Yvor Winters,1900-1968)美國詩人,文學批評家。溫特斯早期的詩受意象派影響,在1920年代末期起傾向于新古典主義,主張詩的韻律的美。

?美國詩人朗費羅(Henry Wadsworth Longfellow,1807-1882)朗費羅在世時頗受人喜歡,在其生命最后,同時代人認為他更像兒童詩人,因為他的很多讀者都是兒童。《孩童時光》(The Children’s Hour)是他的一首詩(后文的“嚴肅的愛麗絲、可笑的愛蕾歌娜和金發的伊迪絲”為其中的詩句的引申)。此處“孩童時光”為引申的說法。

?約翰·德萊頓(John Dryden,1631-1700):英國詩人,劇作家、文學評論家、翻譯家。

?英國詩人羅伯特?勃朗寧的詩。

?這里指三位英國詩人——托馬斯?格雷(Thomas Gray,1716-1771);威廉?古柏(William Cowper,1731-1800),其生前是那個時代最受歡迎的詩人之一;喬治?克雷布(George Crabbe,1754-1832)。

?羅伯特?希里爾(Robert Hillyer,1895-1962):美國詩人,《尼摩船長之死》是他的敘事長詩。

?《菲德爾》:法國詩人、劇作家拉辛的代表作。

?《飄》(Gone with the Wind):瑪格麗特·米切爾的小說,根據改編這部小說曾拍攝一部聞名的電影(中譯為《亂世佳人》)。

?《琥珀》(Forever Amber):美國作家凱斯琳·溫索(Kathleen Winsor,1919-2003)的愛情小說,其故事背景設置在十七世紀的英格蘭。

?詩人羅伯特·洛威爾家族有三位詩人,除了他本人之外,還有兩位詩人:詹姆斯·拉塞爾·洛威爾(James Russell Lowell,1819 – 1891)和艾米·洛威爾(Amy Lowell,1874-1925)。

?這里的戲擬來自愛默生寫的一首詩“Concord Hymn”,其為愛默生(寫于1837年為馬薩諸塞州康科德的一座紀念碑方尖碑致敬,紀念康科德戰役,這是1775年4月19日在一系列戰斗和小沖突中的第二次。爆發美國革命。)

⑴示播列(shibboleth):據《圣經》記載,以法連人口音不能讀出“示“字音,常常把“示”念成“斯”,故而“示播列”只能被讀成“斯播列”。

⑵塞繆爾?巴特勒(Samuel Butler,1835–1902):活躍于維多利亞時代的英國作家,學者。他兩部最有名的作品是烏托邦諷刺小說《烏有鄉》(Erewhon)和半自傳體小說《眾生之路》。他極崇拜音樂家韓德爾(Handel),并模仿其風格與別人合作創作了清唱劇《那西索斯》(Narcissus)(1883)。

⑶莫蒂默?斯納德(Mortimer Snerd):精通口技表演的美國喜劇演員埃德加·約翰·伯根(Edgar John Bergen,1903-1978)塑造的人偶角色。

⑷美國作家斯托夫人的小說《湯姆叔叔的小屋》中的人物。

⑸亨利八世(Henry Ⅷ,1491—1547):英國國王,自幼受到良好教育,詩人斯克爾頓是他的老師,他本人也寫下了一些詩。

⑹金主教(指Henry King,Bishop of Chichester,1592-1669):英國詩人,曾任奇切斯特主教。

⑺塞繆爾·約翰遜(1750—1752):英國評論家、詩人、散文家,常稱為約翰遜博士,英國歷史上最有名的文人之一。

⑻羅伯特·P·崔斯特瑞姆·柯芬(Robert P. Tristram Coffin,1892 –1955):美國詩人,教育家,作家,編輯和文學評論家,曾于1936年獲得普利策詩歌獎。

⑼華金·米勒(即Cincinnatus Heine Miller,1837—1913):美國詩人,以筆名Joaquin Miller而聞名,因其詩寫到內華達山脈,他被稱為“山脈詩人”。像賈雷爾一樣,他也蓄有大胡子。

⑽E·菲利普斯·奧本海姆(E. Phillips Oppenheim,1866–1946):以驚險小說流行于大眾的英國小說家。

⑾貝蒂·格拉布爾(Betty Grable,1916-1973):美國電影演員、歌手與舞者,二戰期間她是美國大兵的夢中情人之一,其海報大受歡迎。

⑿耐歐萊特(Neolite):耐磨的合成橡膠化合物。

⒀E.M.福斯特(E. M. Forster,1879-1970):英國作家,作品有小說《看得見風景的房間》等。科幻小說《停機》最初發表于1907年,其故事發生在一個人類生活在地下的世界,此中人們依靠一部大機器來滿足生活需求,這個小說預言的技術類似于今天的即時通訊和互聯網。

⒁出自馬塞爾·普魯斯特的小說《追尋失去的時間》。

⒂德·夏呂斯(Palamede de Charlus):馬塞爾·普魯斯特的小說《追尋失去的時間》中的人物。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司