- +1

紀念宿白先生|李水城:一日受教,終身受益

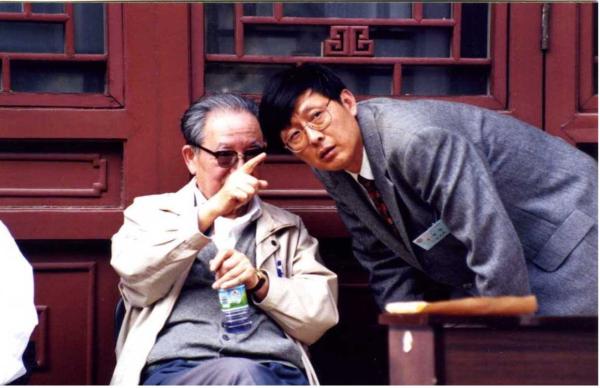

北京大學(xué)百年校慶期間,宿白先生與作者在一起(1998年5月)

2018年2月1日清晨,我在外地收到宿白先生女兒宿志丕的微信:“今天五點多我父親過世。”看著手機,我簡直不敢相信自己的眼睛。雖說先生已近期頤高壽,但這消息還是太突然了。接下來的幾天,眼前不斷浮現(xiàn)出先生的面容和身影,也回想起先生在治學(xué)、做人方面的諸多往事。

宿白先生是北京大學(xué)考古系建系后的首任系主任(1983-1987)。1978年我們考入北大時,考古專業(yè)還在歷史系。1978年春,他給我們七七、七八級開設(shè)“魏晉南北朝隋唐考古”,這是先生的看家課,內(nèi)容極為豐富。每次上課之前,他會提前在黑板上寫滿密密麻麻的文獻,還常常穿插繪圖。先生正經(jīng)學(xué)過繪畫,寥寥數(shù)筆,便是一幅傳神的文物畫面,可這對下面做筆記的學(xué)生們可是壓力山大,需要在很短的時間里迅速將其臨摹到筆記薄上,就算手頭快的,也跟不上先生的速度。有一次,先生又寫滿了一大黑板的文獻書目,我們都叫苦不迭,說這么多的書怎么看得過來?先生則回答說,沒讓你們都看完啊,但至少你應(yīng)該到圖書館去把這些書借出來翻翻,腦袋里會有個印象,將來或許什么時候就用得上。這門課的作業(yè)也很重,其間要去中國歷史博物館參觀,按照先生的要求將他所指定的典型器物一一臨摹下來交給他。期中考試階段,先生要求每人根據(jù)他課堂講述的內(nèi)容,將隋唐五代時期的陶俑分期演變圖畫下來,內(nèi)容包括文官、武吏、侍女、天王、力士、鎮(zhèn)墓獸、塔式罐等。規(guī)定哪一天交作業(yè),我必須按時收齊作業(yè)送到先生家里。

那年,《文物》雜志發(fā)表了在東北大興安嶺深處的“嘎仙洞”發(fā)現(xiàn)“鮮卑石室”及碑銘的調(diào)查報告,這個發(fā)現(xiàn)涉及到鮮卑族的起源和南遷等一系列重要的學(xué)術(shù)問題,先生要求每人課后就這一發(fā)現(xiàn)寫出讀書報告。他逐篇認真審閱,凡是人云亦云者均判低分;凡有不同看法、或能提出問題者則給了高分。他們那一代學(xué)者就是這樣,倡導(dǎo)和鼓勵學(xué)生要有思辨意識,發(fā)揚獨立之精神、自由之思想的傳統(tǒng)。總之,上過先生的課,可謂終生受益。

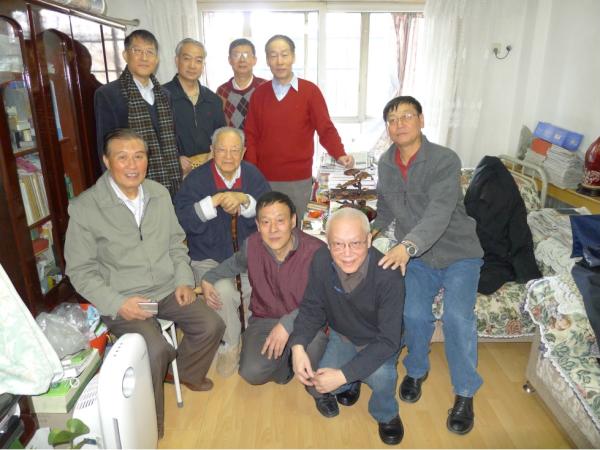

七七、七八級部分學(xué)生春節(jié)期間看望宿白先生(左一為徐光冀先生)

先生對學(xué)生要求嚴格是出了名的。不僅在校期間如此,即便是出了校門,依舊不放松。1997年,國家文物局在貴陽花溪舉辦全國考古匯報會。會后,先生和徐蘋芳、黃景略要去考察華鎣發(fā)掘出土的南宋資政大學(xué)士、少師丞相安丙家族墓。文物局讓我陪同幾位先生,我們先是乘夜車趕到重慶市,再換乘四川省文物考古研究所派的一輛中巴車,車況不是太好,加上當時沒有高速公路,先生們在崎嶇蜿蜒的山路上顛簸了整整一天,非常之辛苦。傍晚趕到華鎣,簡單吃過晚飯后,先生要聽取匯報。不料,主持發(fā)掘的領(lǐng)隊竟然忘記帶來墓地發(fā)掘的平面圖,先生為此大為光火,發(fā)了脾氣。我在現(xiàn)場只能和稀泥,勸先生不要生氣。先生則說,正因為他是北大畢業(yè)的學(xué)生,更要嚴格要求。翌日到了現(xiàn)場,先生看到挖掘工作做得不錯,才露出笑容。他鉆進一個個墓室,不停地在記錄、繪畫墓葬的結(jié)構(gòu),順帶著還給我講解這處家族墓地所在位置的風水。后來,《華鎣安丙墓》發(fā)掘報告也是在先生的指導(dǎo)和關(guān)注下出版的。

先生對學(xué)生要求嚴,對自己要求更嚴。嚴文明先生曾和我說起,1982年,先生應(yīng)路斯基金會(the Henry Luce Foundation)之邀赴美國講學(xué),他幾乎把所有業(yè)余時間都花在了圖書館,硬是用蠅頭小楷抄錄了整整兩大本善本書。嚴先生說他看到這個手抄本,字跡之工整,完全可以影印出版。還有一次,先生和張政烺、嚴文明等先生受邀一同訪問臺灣。會后,邀請方安排大家去參觀寶島的風景名勝,唯獨先生哪兒都不去,依舊是去圖書館抄錄善本書。

我留系任教后,先生多次對我說,歷史系和考古系的每位教員都應(yīng)該能講通論,做學(xué)問,面不能太窄,至少先秦與歷史時期這兩大段考古分別要能通。為此他率先和嚴文明先生在考古系開設(shè)“考古學(xué)通論”(上、下)。遺憾的是,如今通論這門課還有,但能講的教員卻太少了。

先生對近些年來校內(nèi)有些教員與所謂“收藏家”,甚至古董商打交道的現(xiàn)象深惡痛絕。我曾親眼見他非常不滿地告誡年輕教員,要么你在北大當教書匠,要么出去經(jīng)商,二者絕不可兼得。

先生是藏傳佛教考古方面的大家,他曾于1959年和1988年兩次入藏,調(diào)查期間在現(xiàn)場親自步測丈量了一批被毀寺廟建筑遺跡數(shù)據(jù),記錄了大量圖文資料,成為今天研究藏傳佛教難得的寶貴資料。其代表作《藏傳佛教寺院考古》不僅記錄了藏區(qū)的寺院建筑、佛教文書,還對甘肅、青海、內(nèi)蒙古及內(nèi)地部分地區(qū)的藏傳佛教遺跡進行了深入研究,開創(chuàng)了藏傳佛教考古的先河。

2013年,我計劃組隊去西藏考察,事先想做點功課,卻不知從何入手,遂去先生家里討教。他詳細給我講了國內(nèi)外藏學(xué)研究的歷史和現(xiàn)狀,包括國內(nèi)該研究領(lǐng)域的著名學(xué)者及研究成果。其間先生問我看過《青史》沒有,我聽了竟誤以為是《清史》。隨后他到書房拿了一本《青史》讓我看,并說要送給我,這讓我很不好意思,怎么能拿先生的書。他則對我說,早年有關(guān)藏學(xué)方面的書很不好買,為此他特意在拉薩留了一個“眼線”,幫助他買這方面的書。不過在北京的書店碰到了這類書他也買,這樣有些書就買重了,這本《青史》就是。最后,先生語重心長地對我說,這本書可不大好讀啊,要想了解藏學(xué),必須要下功夫才能讀懂。

那些年,我開始搞起副業(yè)“鹽業(yè)考古”,并取得了一些成果,先生對此很予很高的評價。其實,我去西藏的目的之一就是想順便到芒康考察鹽井鹽田及保護狀況。此前,這處寶貴的民族文化遺產(chǎn)險些遭到滅頂之災(zāi)。2009年,我開始主持國家文物局指南針項目——“中國早期鹽業(yè)文明與展示”,特意邀請陜西省考古研究院張建林副院長負責西藏芒康鹽田的調(diào)查。此間他獲悉,有關(guān)方面正準備在瀾滄江上修建一座大型水電站,壩址修建在云南省的德欽縣,據(jù)說這是世界上最高的水壩,蓄水后芒康鹽田將被全部淹沒。得知此消息,我去向先生匯報并商量對策,先生立即給時任國家文物局長的單霽翔寫信,強調(diào)要加強對這處民族文化遺產(chǎn)的保護,并提出一系列重要的保護建議,要點如下:

鑒于芒康鹽田在歷史、文化、文物、景觀、自然、民族、宗教等多方面的重要性及潛在的巨大遺產(chǎn)價值,特別是作為一部存活的歷史,在世界上都極罕見。因此無論如何都該將其保護下來。盡管會有阻力,為此也更需要想辦法,盡快制定和提出政策性的保護方案和具體措施。為此我建議:

(1)可否利用正在進行的國家級文物保護單位申報機會,將這處遺產(chǎn)直接列入國寶單位(以往曾有過類似案例)。

(2)在保護基礎(chǔ)上盡快考慮將其列入世界文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)候選名錄,同時列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

(3)應(yīng)組織和利用現(xiàn)有媒體進行宣傳,擴大影響。

最終,這處寶貴的民族文化遺產(chǎn)在先生的倡議下破格提升為第七批國寶單位,同時列入中國申報世界文化遺產(chǎn)名錄。

最后想就先生留下的憾事多說兩句。其一是他所主持的國家社科重點研究項目“多卷本中國考古學(xué)”未能如愿完成,這是一個多人參加的集體項目,盡管原因非常復(fù)雜,但最后無法完成,只好退項,先生對此事一直耿耿于懷,特別的糾結(jié)。其二是先生擔任主編的《中國陶瓷史》一書編寫至今已歷時十載,仍有不少作者尚未結(jié)稿,在此真誠希望參加此書編寫的各位能以務(wù)實的態(tài)度,抓緊時間,盡快完成各自負責部分的撰寫,爭取此書能早日付梓。我想,這才是對先生最有意義的紀念!

先生之風,山高水長;

先生之德,學(xué)界共仰;

先生之學(xué)術(shù)精神,共三光而永光!

宿白先生千古!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司