- +1

北朝與隋唐藝術里的胡人發型與“剪頭胡雛”

古人發型是文化界長期關注的一個重要現象。發型不僅是時代的特征與時尚的符號,也是各個族群的辨識標志。從北朝到隋唐的中古社會,“剪頭胡雛”的文物圖像屢屢出現,一般來說,此類胡人形象是剪發而不是束發,在當時以“高髻為尚”的社會習俗中,“剪頭胡雛”發型是有著“階級感”的存在,是有關底層胡人的直觀藝術產物。也說明當時入華的胡人還沒有徹底“漢化”,仍然保留著本族群的發型特征。該發式是胡人與漢人的區別,也是其身份歸屬的象征。

古人發型是文化界長期關注的一個重要現象,縱覽中國古人發型的變化可以發現,發型會對一個人的外觀與精神面貌有著很大的影響。古代男性發型多樣,有的披發,有的髡發,有的束發,有的剪發,甚至有椎髻梳辮的,這些發型不僅是時代的特征與時尚的符號,也是各個族群的辨識標志。

從北朝到隋唐,中古社會里“剪頭胡雛”的文物圖像屢屢顯現,一般來說,此類胡人形象都比較年輕,臉龐稚嫩,多為剪發而非束發,這正是胡人與漢人分別的明顯標識。當時入華胡人還沒有徹底“漢化”,保留著本民族的發型和服飾特征,也是身份歸屬的象征,值得我們進行深入研究。

一?考古所見“剪頭胡雛”的藝術形象

在歷史文獻記載的人物形象里,都有一些肖像定格式的描寫,發型常常引人注目,而且似乎總是與人的外貌特征有著千絲萬縷的聯系。發型隨時間推移不斷交替,一些發型經過短暫流行后隨著王朝變遷而快速消失;同時,即使同樣的發型,在不同時代也被賦予了不同的含義。

唐初高僧玄奘到達中亞窣利地區,他用一種文化的眼光打量當地粟特人,稱其“服氈褐,衣皮氎,裳服褊急”,特別是“齊發露頂,或總剪剃,繒彩絡額”。這種胡人發型、發飾令長期生活在中原漢地的玄奘感到稀奇。

《魏書》卷一二〇記載:“(康國)其王索發,冠七寶金花,衣綾羅錦繡白疊。其妻有發髻,幪以皂巾,丈夫剪發,錦袍。”記載波斯也是“其俗:丈夫剪發,戴白皮帽,貫頭衫,兩箱近下開之,亦有巾帔,緣以織成。”《舊唐書·西戎傳》沿襲了對中亞粟特的記載:“其人皆深目高鼻,多須髯。丈夫剪發或辮發,其王冠氈帽,飾以金寶。”史書中記載粟特人的這種發型,隨著東漸入華也帶到中原漢地。

唐代筆記小說最有名作品之一《霍小玉傳》即記述過:“生(李益)與同輩五六人詣崇敬寺玩牡丹花,步于西廊,遞吟詩句。??忽有一豪士,衣輕黃纻衫,挾朱彈,豐神雋美,衣服輕華,唯有一剪頭胡雛從后,潛行而聽之。”因而知道“剪頭胡雛”實際就是隨從仆人,并且是一個年輕的胡人。

但是“剪頭胡雛”究竟是怎樣的形象,我們并不清楚。隨著近年考古發掘中對胡人形象的新發現,我們可以辨認出,過去籠統地稱為胡人的形象,其實是有區別的。先看山西5世紀北齊東安王婁睿墓中的陶塑與壁畫。

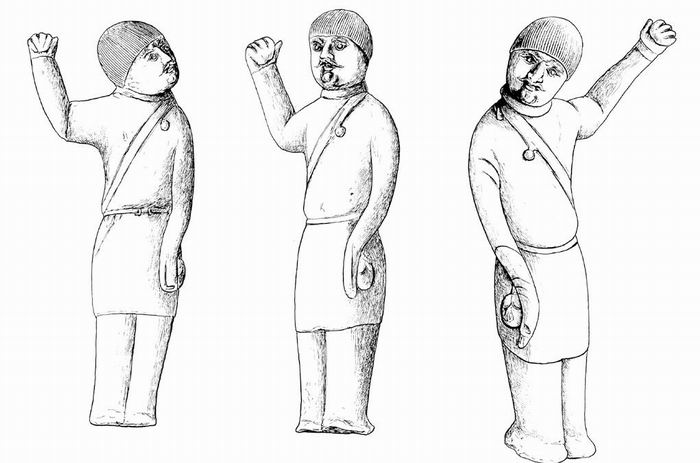

〔圖一〕北齊婁睿墓出土役夫胡人俑

〔圖二〕北齊婁睿墓役夫陶俑

〔圖三〕婁睿墓役夫陶俑

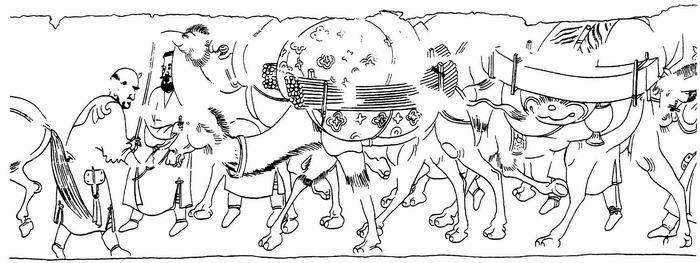

從考古出土的圖像看,婁睿墓中有壁畫也有陶俑,最典型被稱為“陶役夫俑”的西域人,高鼻深目,留小八字胡,白色圓臉,頭微歪。出土資料整理者認為役夫俑“頭戴圓頂氈帽”,但實際上這是一個剪發胡雛形象〔圖一-圖三〕,其發絲下垂成綹,整齊劃一。再看墓道壁畫中牽駝隊的胡人發型,有的年老胡人頭頂禿發,有的胡人一頭烏發鬢髭相連〔圖四〕,墓道西壁兩駝之間的胡人也應該是剪發胡雛,并不是戴圓頂氈帽,而是頭發呈半圓蓋造型〔圖五〕。

〔圖四:1〕北齊婁睿墓墓道壁畫(局部)

〔圖四:2〕北齊婁睿墓墓道壁畫(局部)

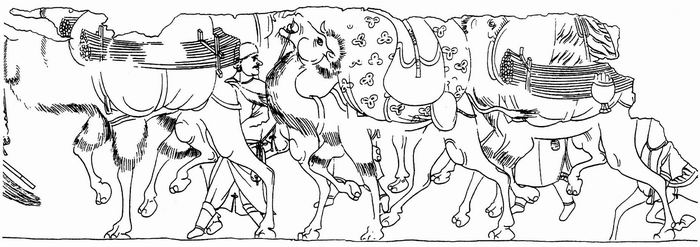

〔圖五〕北齊婁睿墓墓室壁畫胡人駕馭出行圖

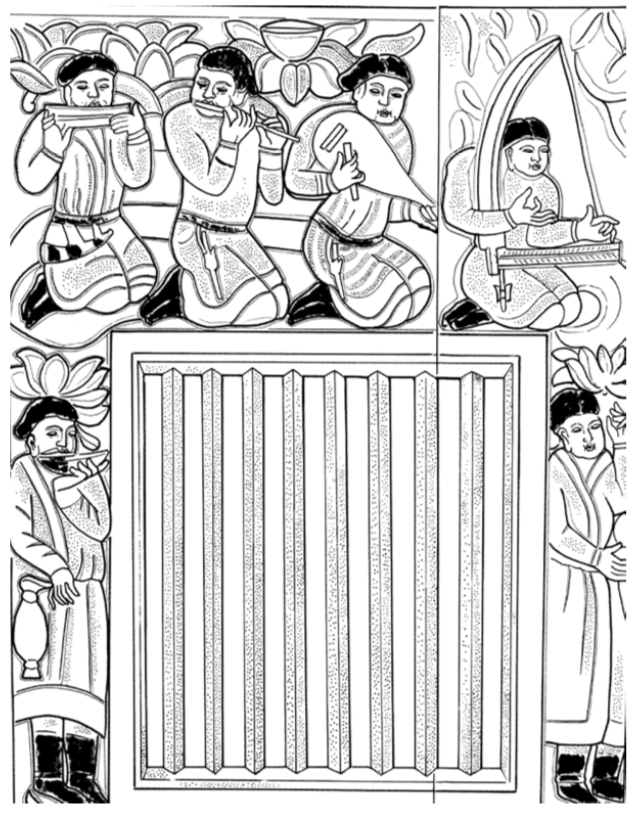

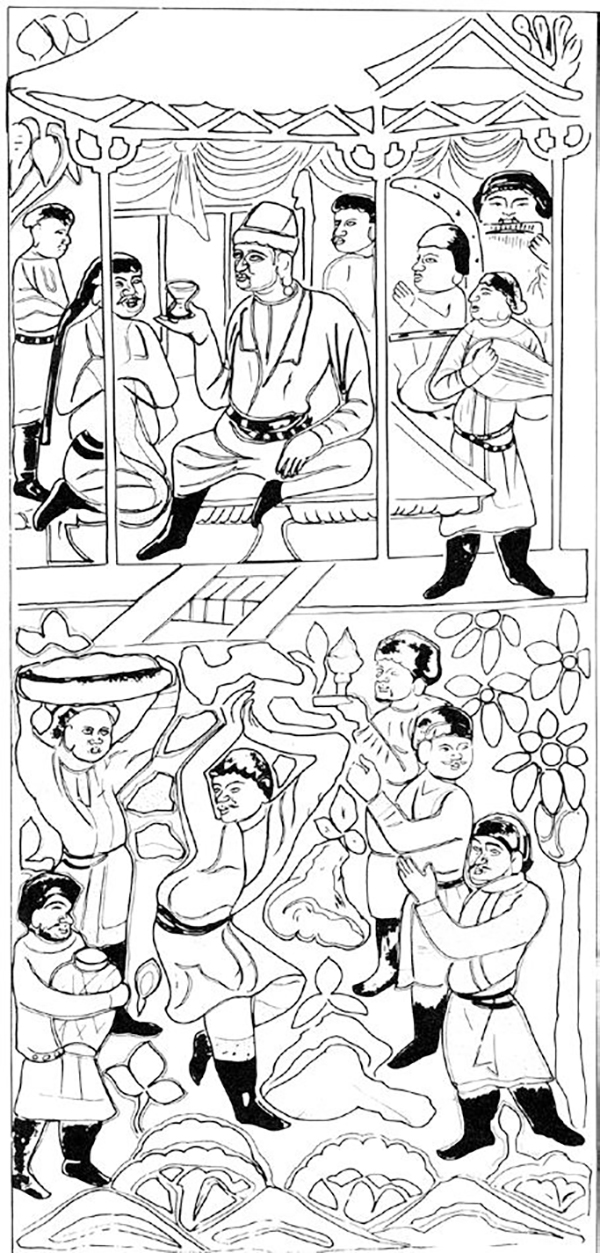

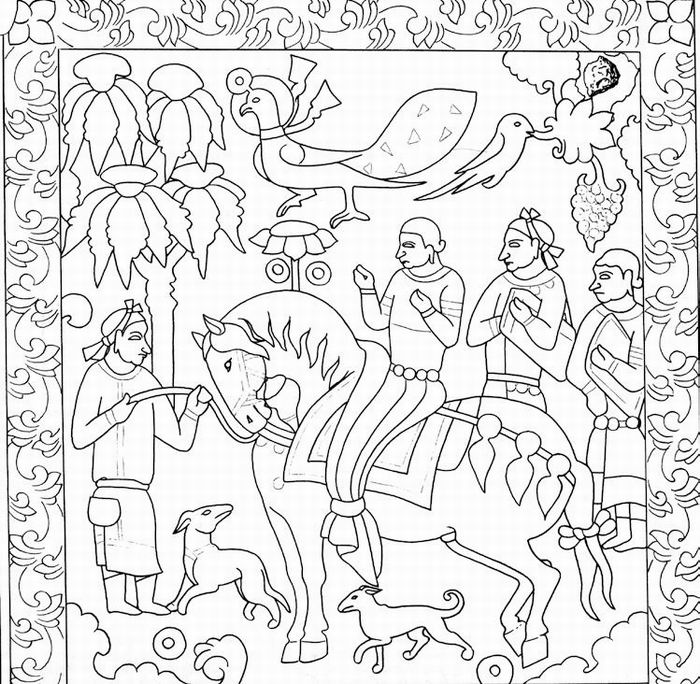

西安北周史君墓石刻圖像題材中,男性短發齊耳或至頸的人物共有55例(不含許多戴冠帽者),另有披發、挽髻和豎發戴發箍者,短發齊耳的“剪頭胡雛”形象非常明顯〔圖六-圖十〕。這些形象一般應是男性樂伎和侍者,他們或奏樂,或持傘,或跪侍,或牽馬,如此種種都表現了他們的身份地位和所處環境。史君墓是典型的入華粟特人墓葬,考古發掘者認為“出現的齊耳、剪短發應是粟特民族男性的基本發式”。

〔圖六〕北周史君墓石堂正面浮雕圖(局部)

〔圖七〕北周史君墓石堂正面浮雕圖(局部)

〔圖八〕北周史君墓石堂正面 浮雕摹繪圖(局部)

〔圖九〕北周史君墓石堂正面 浮雕摹繪圖(局部)

〔圖十〕北周史君墓石堂北壁 浮雕摹繪圖(局部)

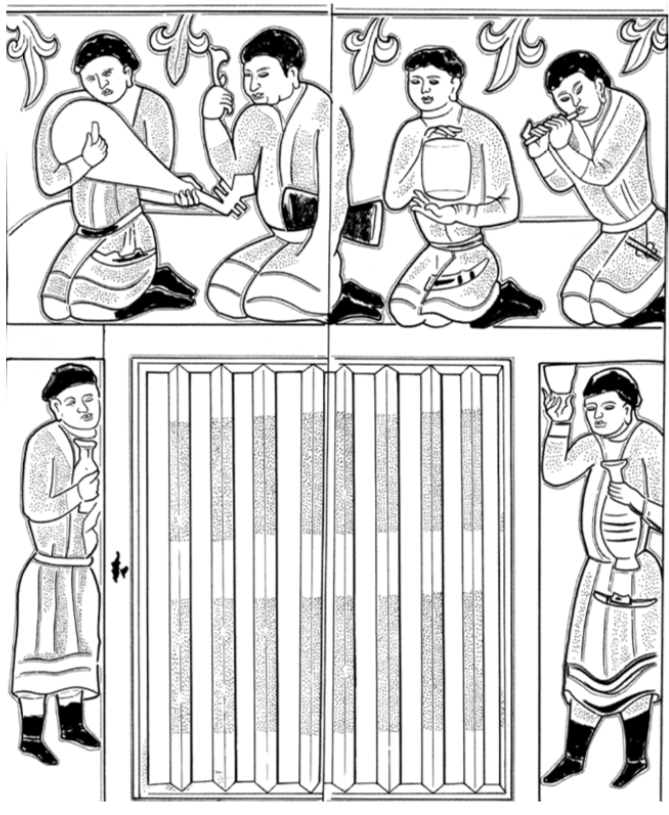

西安北郊發現的北周安伽墓中,石刻圖案中剪發人物共出現88例,占總人數三分之二多,可分為戴帽與不戴帽兩種類型。剪發人物基本都是卷發,發長者可垂至后頸,有的還用一根發帶縛住頭發〔圖十一-圖十四〕。考古資料整理者認為,粟特樂伎頭戴倒梯形帽和綸巾,頭戴花冠者是粟特王子,剪發而不戴帽者主要為粟特貴族的隨從。

〔圖十一〕北周安伽墓石刻圖案(局部)

〔圖十二〕北周安伽墓石刻圖案(局部)

〔圖十三〕北周安伽墓石刻圖案(線描圖)

〔圖十四〕北周安伽墓石刻圖案(線描圖)

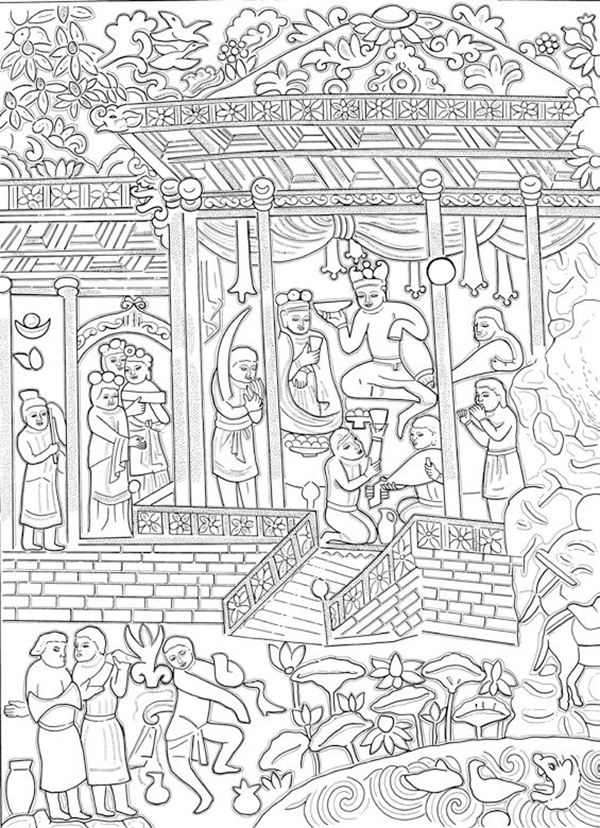

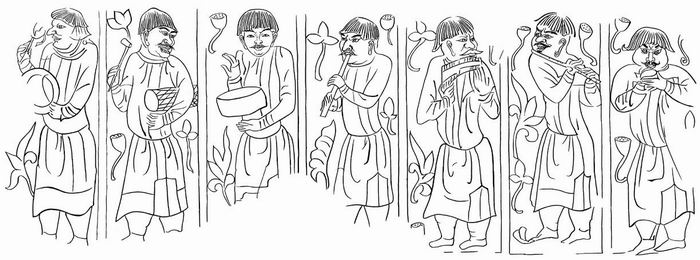

西安博物院藏北周天和六年(571)張石安敬造釋迦牟尼碑石刻,工匠用線刻畫描繪了胡漢禮佛的場面,其中深目高鼻的七位男性胡人樂手皆是剪發“瓜蓋頭”〔圖十五〕,有的齊耳剪短,有的長及顎上,但是頭發絲絲入畫,發型非常清晰,絕不是戴“瓜皮帽”的造型。

〔圖十五〕西安北周張石安敬造釋迦牟尼碑石刻胡人樂手線刻圖

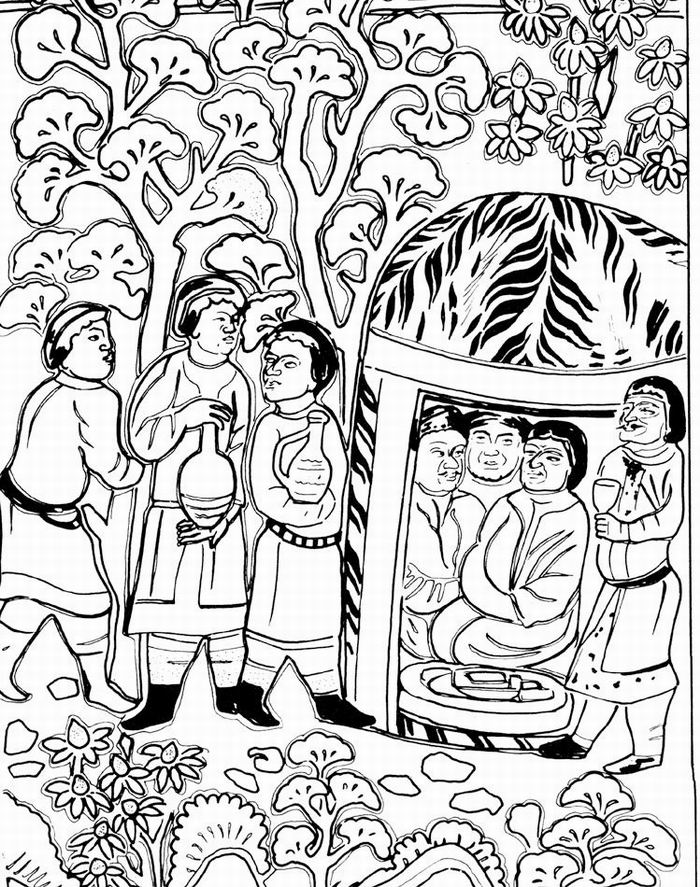

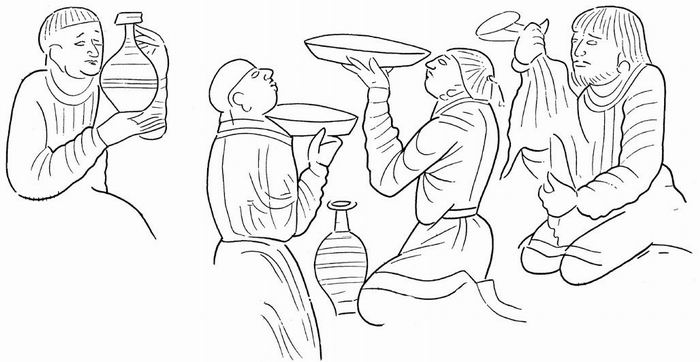

西安北周天和六年(571)康業墓具有胡人典型特征的畫面有三幅,其中第四幅、第五幅、第六幅的線刻圖,既有胡人出行圖,也有胡雛伺候首領薩保飲酒場景,但這個胡雛正是剪發的頭型〔圖十六,圖十七〕。

〔圖十六:1〕西安北周康業墓石刻之一

〔圖十六:2〕西安北周康業墓石刻線描畫之一

〔圖十七:1〕西安北周康業墓石刻之二

〔圖十七:2〕西安北周康業墓石刻線描畫之二

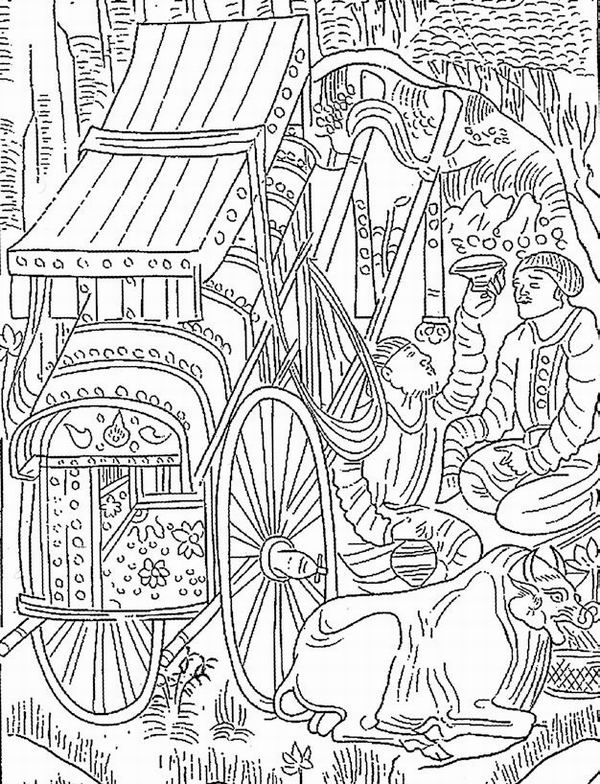

山西太原北齊武平二年(571)徐顯秀墓壁畫中,達官顯貴豪華排場中有著大量的胡化因素,其中以墓主夫人牛車為中心的侍從群里,就有“剪頭”胡人形象,胡人發型表現為短發后垂翹起〔圖十八,圖十九〕,雖然這個馭車手地位較低,但是在發型上仍然保持胡化特征。

〔圖十八〕北齊徐顯秀墓胡人備車圖

〔圖十九〕北齊徐顯秀墓胡人備車圖(局部)

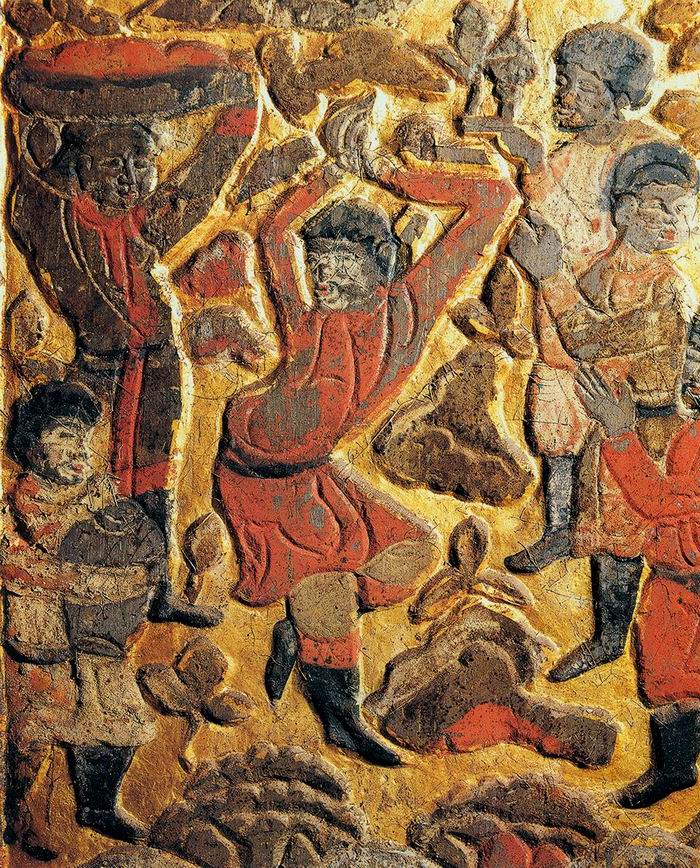

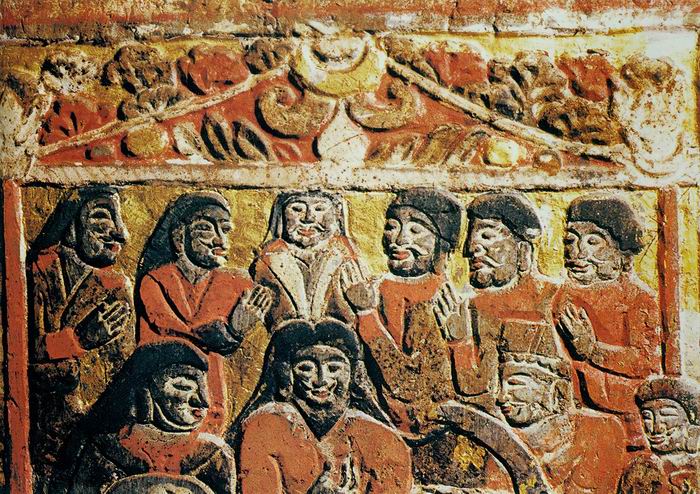

無獨有偶,1999年山西太原發現的隋代開皇十八年(598)虞弘墓,石槨裝飾浮雕圖像上的胡人,大多數是平梳式短發,也有披肩長發和卷曲波狀發,且頭發還有著色。工匠們選擇不同發型雕刻胡人族群以示種族的不同,可見發型的重要性,雖然“側視橫頭”有可能失真,但刻畫狩獵者、樂舞者和侍奉者都是年輕形象,“剪頭胡雛”的發型以及身份地位一目了然〔圖二十-圖二十二〕。

〔圖二十〕隋虞弘墓石槨浮雕圖像(局部)

〔圖二十一〕隋虞弘墓石槨浮雕圖像(局部)

〔圖二十二〕隋虞弘墓石槨浮雕圖像(線描圖)

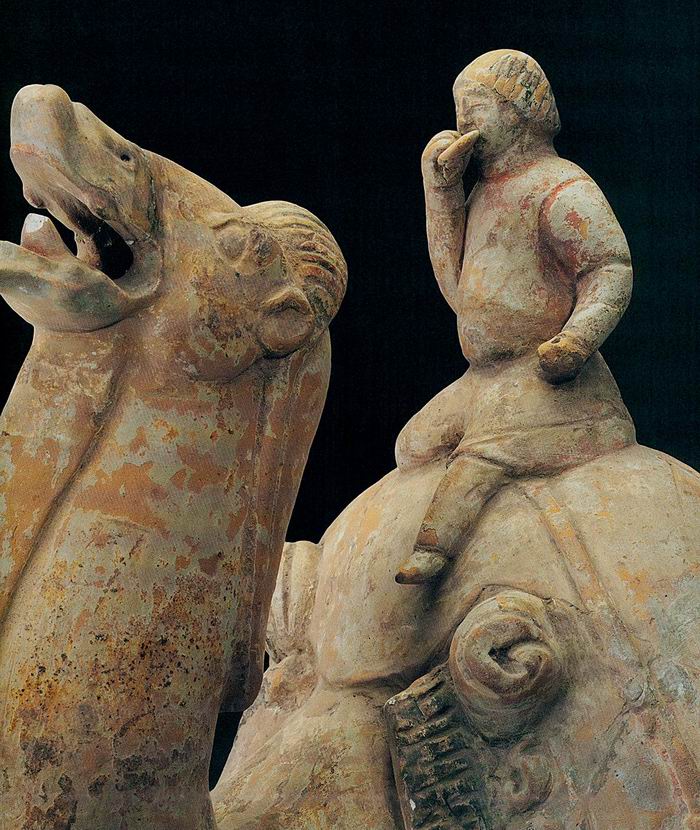

在出土的陶俑中,剪頭胡人形象也比比皆是。例如大英博物館藏胡人駕馭牛車陶塑,胡人就是齊耳剪發〔圖二十三〕,加拿大皇家安大略博物館藏胡人舞蹈俑也是齊耳剪發〔圖二十四〕,以及河北臨安邢窯博物館藏剪發胡人俑〔圖二十五〕,等等。我們在眾多的陶俑中都可看到,這種“剪頭胡雛”并不裸露前額,而是短發齊耳,風格簡約,但標新立異的夸張發型形成了自己的文化符號。

〔圖二十三:1〕駕馭牛車胡人左側(局部) 大英博物館藏 作者拍攝

〔圖二十三:2〕駕馭牛車胡人右側(局部) 大英博物館藏 作者拍攝

〔圖二十四〕胡人舞蹈俑 加拿大多倫多安大略博物館藏

〔圖二十五〕剪發胡人俑 河北臨安邢窯博物館藏

為什么北朝隋唐圖像中胡雛形象者較多?這一時期使用胡雛是貴族生活的一個標準,很多高門王公、達官貴人蓄養的奴婢或侍從仆人,有不少是外來異族,自然成了主人身份地位的象征,因而胡雛對彰顯地位非常重要,剪頭胡雛的發型就成了能被每個人識別的標記。

歷史文獻中關于“胡雛”的記載,有人認為“胡雛”就是胡人之別稱,略帶嗤之以鼻、嘲諷鄙屑之,但不知道其確切稱呼。其實,翻閱唐代筆記小說就可知道唐人對“胡雛”的稱謂或叫法非常普遍。

長慶四年(824)成書的薛用弱《集異記》,描述開元初年司徒李勉在路上遇到波斯老胡,這名老胡自稱是波斯王貴種,商販二十多年,家有三子,身藏傳國寶珠,臨死相奉李勉。李勉“既抵維揚,寓目旗亭,忽與群胡左右依隨,因得言語相接。旁有胡雛,質貌肖逝者”。原來這個胡雛就是波斯老胡兒子,長相類似其父,李勉告訴其子埋葬地方,“胡雛號泣,發墓取而去”。這條記載雖未說是否剪頭,但胡雛形象一眼看去非常明顯。

《新唐書》卷一三〇《崔隱甫傳》稱,“梨園弟子胡雛善笛,有寵”。顯然,“胡雛”是對年輕胡人或胡人血統后裔者進入中原后的稱謂,他們作為移民從事各種各樣的職業。大量胡雛的到來在一定程度上緩解了漢人勞動力不足的壓力,但是也帶來負面影響,不僅搶奪了漢人奴婢的職業,也逐漸匯聚成部落群居等等。所以古人認為他們造成了“安史之亂”。

任何一個時代的流行發型,都對應著獨特的社會階段和文化,胡雛發型不變,說明“漸慕華風”是有一個過程的。即便是社會底層,胡人融入中原漢地主體民族可能要經過二三代人才能徹底同化,胡漢認知的概率不是一下子就能提升的,“剪頭胡雛”無疑是一個很好的事例。

二?學術界對“剪頭胡雛”發型的某種誤判

以前對于胡人發型的研究較少,所以發生不同看法也屬正常,我們很長時間內對胡人剪頭者俗稱為“地瓜頭”,誤判為是頭戴的瓜皮帽。也有研究者認為這就是戴“胡帽”的造型,籠統地稱為小圓帽。但是我們還沒有找到史書里有這類的記載,究竟是戴小瓜帽,還是剪頭胡雛?應以出土實物為準加以仔細判別。

2000年山西大同北魏太和元年(477)宋紹祖墓出土胡俑11件,這些歌舞雜技胡人的造型在面相、服飾上都與墓葬中其他俑不同,由于工匠采用粘貼陶藝使得胡人發型被誤認為是鮮卑服飾中的“鮮卑帽”,其實這些胡人正是較早所見的“剪頭胡雛”〔圖二十六-圖二十八〕。

〔圖二十六〕大同北魏宋紹祖墓出土胡俑之一

〔圖二十七〕大同北魏宋紹祖墓出土胡俑之二

〔圖二十八〕大同北魏宋紹祖墓出土胡俑之三

《文物》1984年第4期發表的《河北磁縣東魏茹茹公主墓發掘簡報》,其中指出:“東魏茹茹公主出土的七件胡俑,他們頭戴小瓜帽,外露鬈發,深目高鼻,穿圓領窄袖長袍,腰束帶,足穿靴,貌若西域人。”也是將“剪頭胡雛”誤判為“瓜皮帽”。

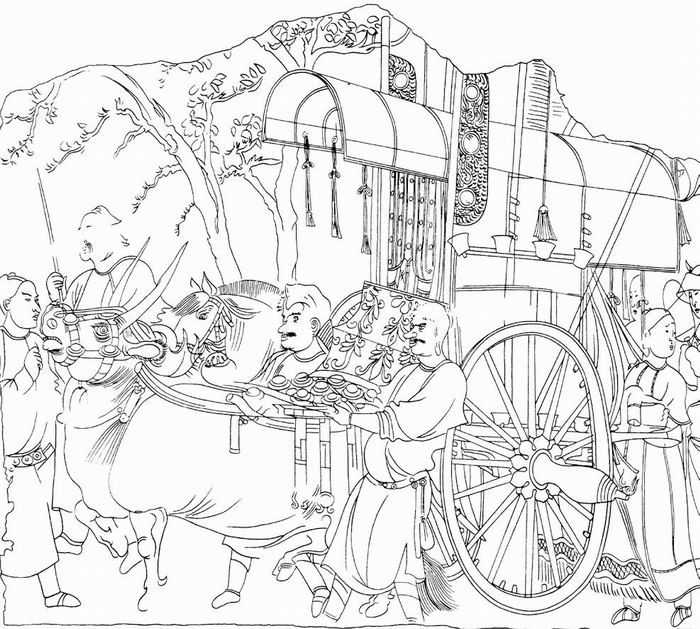

1972年陜西禮泉縣煙霞鎮西周村阿史那忠墓出土的胡人馭車圖〔圖二十九〕,兩個胡人馭手牽韁繩拉牛車的形象栩栩如生,一個足蹬黑筒靴,另一個腳穿線鞋,等待主人出行。這兩個人頭發明顯是剪發,蓬蓬松松,但是被解釋為“頭戴渾脫帽”。

〔圖二十九〕胡人馭車圖 陜西禮泉唐阿史那忠墓出土

2002年西安東郊東興置業唐墓出土的壁畫中,犢車旁邊馭車人,也是胡人手扶車轅準備趕車起動的樣子,這個馭車胡人頭發卷曲,也是剪發的形象〔圖三十,圖三十一〕。此外,唐李震壁畫墓中的胡人牽馬圖,胡人發型亦呈剪發蓬松狀〔圖三十二〕。

〔圖三十〕胡人馭車圖 西安東郊唐墓出土

〔圖三十一〕胡人牽馬圖 西安東郊唐墓出土

〔圖三十二〕牛車出行圖 陜西禮泉唐李震墓出土

麥積山西魏石窟第123窟的維摩變,外側男女為二個稚氣純樸的少年侍者,曾引起學界關注,被稱為童男童女,這個少年侍者被認為是胡人裝束〔圖三十三〕,其發型有的說是“留海覆額”,有的說是戴帽頭飾,其實就是同時代流行的胡雛發型,在圓頂齊耳發型腦后還醒目地留有一條短辮子〔圖三十四〕。

針對這些剪發形象的胡人,以前有人說是無沿圓帽、圓頂鮮卑帽,也有的說是大頭短發帽、厚邊氈便帽,甚至還有人認為是圓頂頭盔。眾說紛紜,莫衷一是,多為猜測。

〔圖三十三〕麥積山第123窟 左壁西魏侍者胡雛

〔圖三十四〕麥積山第123 窟胡雛頭頂辮子

就發型而言,由于觀察角度不同,厚重的頭發以半圈的發際線遮蓋住多半個額頭,頭發蓋住了耳朵,給人似乎戴著帽子的感覺,其實,胡人的發型有自己特點,來源自發質不同,有的粗硬蓬松,有的濃密卷曲,顏色也不同,這給工匠和畫家創作時帶來不一樣的感受。由此可見,將發型誤判為帽子(胡帽),其實是畫師或工匠最早造成的,他們透視的畫法或是偏向角度的塑造,使得胡雛頭發成了毛茸茸的黑色區域〔圖三十五〕,從而造成歧義和誤解,引起困惑。

〔圖三十五〕唐代胡俑 太原市晉源果樹場采集

梳這種發型的胡人,大多都有著年輕的面孔,面龐清瘦,硬朗干練。當時胡人并沒有統一的“發型”。有的胡人扎有盤頭長辮,大概是受突厥的影響;有的胡人留著精致的中分頭,露出額頭,兩鬢齊耳;此外還有光頭、“鍋蓋頭”、“鋼盔頭”、“波波頭”等〔圖三十六〕。

〔圖三十六〕唐代胡俑 山西長治唐墓出土

倘若說胡人身穿長袍,與鮮卑人和漢人無甚差別,那么發型則成為唯一能夠彰顯他們身份與個性的方式,從梁元帝蕭繹《職貢圖》和閻立本《職貢圖》等幾種摹本上的肖像看,通過外交使節展現所在國的習俗容貌,外國的奇裝異服與中華禮服衣冠差別,除了發質卷曲毛發覆蓋的天竺、芮芮國、于闐國、龜茲國等外,其他有一半并沒有發型,按照多數官員或貴族形象來看,發型在文化上往往象征著地位、權力和財富,高聳茂盛的發型在朝廷隆重的場合,更代表著皇恩浩蕩下的自豪與榮耀。

在嚴格的等級制度下,入華的蕃胡很多只能充當王公貴戚或官員家中的仆人奴婢,外出時擔任牽馬的馬夫、趕牛車的車夫,畫家和文人的藝術作品中多有描寫。剪頭發型有時會被視為粗魯種族的“鄙視鏈”一環。

例如高適《同鮮于洛陽于畢員外宅觀畫馬歌》:“知君愛鳴琴,仍好千里馬。永日恒思單父中,有時心到宛城下。遇客丹青天下才,白生胡雛控龍媒。主人娛賓畫障開,只言騏驥西極來。”此詩是借觀畫馬起興作論,自比千里馬之骨,期望鮮于晉識才用己。但是詩中“白生胡雛”極為逼真的描繪出了當時胡雛牽著“龍媒”駿馬的形態,并明確指出所畫“騏驥”來自遙遠的西極,“家僮愕視欲先鞭,櫪馬驚嘶還屢顧”,而這個控制西域駿馬的胡雛如同家僮一樣,都是為主人服務。“白生”一詞,劉開揚先生解作“無髯”。筆者認為可能指“白臉后生”,自然也是無髯,比喻年輕稚嫩。但是唐代詩人岑參寫道:“紫髯胡雛金剪刀,平明剪出三鬃高”,可見還有長須髯的胡雛。岑參《衛節度赤驃馬歌》是描寫當時官居四鎮、北庭行營節度使衛伯玉的坐騎,這是一匹桃花色的赤驃,“君家赤驃畫不得,一團旋風桃花色”;“始知邊將真富貴,可憐人馬相輝光”,胡雛能剪出馬鬃為“三花”的好馬來,可見這個胡雛養護馬匹很有一套。

北朝以來胡人這種發型也有人稱為“蘑菇頭”,很像西方自由不羈的“披頭士”,有人稱為“少發派”,這都是現代人的看法,唐代的“剪頭胡雛”才是最貼切的稱呼。

追溯頭發歷史看,我們的祖先隨著朝代的更迭,發型也成為生活態度和文明的呼應,進入階級社會后,發型轉變對一個人的形象塑造非常重要,成了人們互相辨認的標志之一。西周時期人們就開始講究使用“發器”梳理凌亂的頭發,盡管這種“發器”就是粗糙的木梳,但是中原人已從原始時期披頭散發慢慢演變成“挽髻”或“梳頭”,而且發型也越來越講究,秦始皇統一六國后發型是否也趨于“統一”,我們不易辨清,僅從秦兵馬俑中看到的是很多梳辮后束發戴冠的陶俑形象,有了約束的功能。

漢代日常生活中,發髻的流行出現了百姓大眾的平髻,以頂法向左右平分式較為普遍。但是達官貴人的發型分化出階級的樣式,漢武帝獨尊儒術,“身體發膚受之父母”,在尊儒思想影響下,蓄發成了當時的社會風潮,從而固化了漢人的發型,從出土陶俑和畫像石等考古實物直觀,男性的發型雖是大同小異,但是蓄發留須成為固定模式,“蓄發明志”顯得紋絲不亂或“蓄發敬畏”看起來文質彬彬。髡刑強行剃去男人的頭發,會使人成為“異類”,無疑是精神的侮辱和人格的蹂躪。

魏晉時期男子以束發高髻為尚,開辟了又一波發型審美潮流。五胡入華后,發型也接二連三的變化,披發與辮發、剪發與束發,成為胡漢族群辨識的直接標志。如果從匈奴到突厥均以披發為主流,胡人也可能通過發型獲得自我認同的標簽。正是在胡漢沖突碰撞和多元文化融合下,胡人和“剪頭胡雛”的發型成為當時倍受矚目的對象,從而留在了文學家和藝術家的筆下。藝術工匠處理男子貴族頭顱或奴仆發型時,頭頂人造范式的修飾〔圖三十七〕,用心相比女子發髻有過之而無不及。

〔圖三十七〕騎駝俑 山西太原沙溝村隋斛律徹墓出土

三?唐詩對“胡雛”的描寫與印證

從目前考古出土中古圖像上胡人發型來看,漢人對剪發的胡人發型肯定是看不慣的,無論是“蓬發”還是“臟辮”,都不符合中原漢地發型習慣,至少覺得異樣“非我族類”,尤其是不束發的發型,風一吹或運動中都會凌亂,屬于松垮頹廢的“不講究”形象。

以“剪頭胡雛”命名的發型,并不是胡漢融合后的新審美趨勢,發型只是人們互相辨識的標志之一,雖然在歷史文獻中找不到對“剪頭胡雛”的具體描寫,但在唐詩中出現了大量以“胡雛”為名稱的詩句,稚嫩年青的胡人,既有著深目高鼻相貌,又有著自己的發型,出外觀照或對鏡自照,都會激發詩人們的靈感,浮想聯翩,將“胡雛”納入筆下。

查閱唐詩記錄,李白曾在《相和歌辭·上云樂》中專門描寫“康老胡雛”,但只形容了“老胡”的風骨詭貌,未涉及胡雛。在安史亂前,唐朝詩人描寫胡雛多為馬夫,岑參《衛節度赤驃馬歌》:“紫髯胡雛金剪刀,平明剪出三鬃高。”耿湋《涼州詞》:“國使翻翻隨旆旌,隴西岐路足荒城。氈裘牧馬胡雛小,日暮蕃歌三兩聲。”贊嘆胡雛牧馬養馬技藝高超。

安史亂后,政局交錯,族群雜居,文人們對胡人多為鄙視貶斥,隨著社會發展成為了一種偏見,《全唐詩》卷二二三杜甫《詠懷》:“胡雛逼神器。”《全唐詩》卷一七一李白《經亂后將避地中留贈崔宣城》:“胡雛更長嘯。”《全唐詩》卷一九八岑參《行軍詩》:“胡雛尚未滅。”《全唐詩》卷三六三劉禹錫《和牛相公題姑蘇所寄太湖石兼寄李蘇州》:“嵌穴胡雛貌。”《全唐詩》卷五四〇李商隱《有感》:“不早辨胡雛。”《全唐詩》卷八一六皎然《早春書懷寄李少府仲宣》:“早年初問法,因悟目中花。忽值胡雛起,芟夷若亂麻。”尤其是李白《猛虎行》“胡雛綠眼吹玉笛,吳歌白纻飛梁塵”;《江夏贈韋南陵冰》“胡驕馬驚沙塵起,胡雛飲馬天津水”,都成為流傳很廣的名句。

盛唐之后,人們對以前的寬容失去了信心,借“胡雛”之詞比喻俯拾皆是,《全唐詩》卷二六五顧況《露青竹杖歌》:“蛟龍稽顙河伯虔,柘羯胡雛腳手鮮。”《全唐詩》卷七七六牛殳《琵琶行》:“潏潏汩汩聲不定,胡雛學漢語未正。”甚至質疑“和親”掩蓋了荒誕不羈的結局,《全唐詩》卷四七二蘇郁《詠和親》:“君王莫信和親策,生的胡雛虜更多。”內心敏感脆弱與王朝強盛時大不相同了。

這些詩中的“胡雛”稱謂,或多或少均有鄙屑、輕賤之意,與唐詩中描寫“胡兒”一樣帶有貶義。胡兒往往是“胡小兒”的省略語,原指胡人小兒、胡人僮仆。而“雛”原指小雞鴨,后來泛指幼禽或幼獸。孔穎達疏:“雛是鳥之小者。”杜甫《徐卿二子歌》:“丈夫生兒有如此二雛者,名位豈肯卑微休。” “雛”的輕賤之意成為看待胡雛的絕妙視角。

翻閱唐詩時可看到,當時文人還愛使用“胡兒”這個詞。《全唐詩》卷一九九岑參《熱海行送崔侍御還京》“側聞陰山胡兒語;”《酒泉太守席上醉后作》“羌兒胡雛齊唱歌;”《全唐詩》卷一七四戴叔倫《塞上曲》“不遣胡兒匹馬還;”《全唐詩》卷二八二李益《從軍夜次六胡北飲馬磨劍石為祝殤辭》“半沒胡兒磨劍石;”《全唐詩》卷三八二張籍《關山月》“胡兒夜度黃龍跡”。

我們無法用“胡雛”“胡兒”這樣詞語簡單粗糙地判斷青少年胡人的藝術形象,可是標志性發型會給人們留下印象。有趣的是,這種叫法被后世所沿襲,明湯顯祖《紫釵記·回求仆馬》:“不用吹簫《僮約》,結柳奴星,有剪頭胡雛。好教你垂鞭接馬玉童扶,衣箱別有平頭護。”這種藝術上對“剪頭胡雛”的描寫不知有多少真實性,但是一直到近代還有人用“胡雛”代指年輕的外國人,陳三立《王木齋見過話海上舊游》詩:“輕雷初在樓臺外,閑數胡雛緩緩歸。”

當然,在不同年代不時有特用來表示對胡人的蔑稱,因胡人發型招致災難也時有發生。例如史書對后趙石勒的描述,《晉書·石勒載記上》:“年十四,隨邑人行販洛陽 ,倚嘯上東門。王衍見而異之,顧謂左右曰:‘向者胡雛,吾觀其聲視有奇志,恐將為天下之患。’馳遣收之,會(石)勒已去。”后來石勒起兵屠殺周圍漢人造成很大災禍。又如唐代對安祿山的蔑稱,《新唐書·張九齡傳》:“安祿山初以范陽偏校入奏,氣驕蹇,九齡謂裴光庭曰:‘亂幽州者,此胡雛也。’”杜甫《中夜》詩:“胡雛負恩澤,嗟爾太平人。”仇兆鰲注:“負恩澤,追恨祿山,蓋自天寶初而禍綿不息,致不能為太平之人也。”再加宋趙令畤《侯鯖錄》卷六:“張巡之守睢陽,玄宗已幸蜀,胡雛方熾,孤城勢蹙。”明劉基《煌煌京洛行》詩:“妖星入太極, 胡雛登御床。”都是用“胡雛”代稱異族。

事實上,文學最能使人感到對外來胡人的敏感度,窺一斑而見全豹,從“剪頭胡雛”到“胡雛”“胡兒”的普遍使用,借用詞的微妙變化,平添了許多以前不曾有的情緒與狀態,發型無意間成為表示忠誠的默契,或成為桀驁不馴被征服后的形象,頭發猶如一張大網與信仰文化、身份認同無法解開,五代宋代以后很難在壁畫、繪畫、雕塑、石刻等藝術作品中見到對胡人具體的描摹,“剪頭胡雛”這種發型更是難以找到。

還要指出的是,中古時期入華胡人前后活躍了近四五個世紀,胡人戴帽往往就是尖氈帽、渾脫帽、風帽等等,對“烏皂突騎帽”“剪發著氈帽”等史書記載非常簡略,聯系到考古出土圖像還未能確鑿肯定所謂的“套頭圓氈帽”,一些附會“胡服新裝”樣式之處的誤判,需要認真辨識〔圖三十八至圖三十九〕。

〔圖三十八〕牛車胡俑 美國西雅圖博物館藏

〔圖三十九〕胡人駕牛車俑 陜西唐三彩博物館藏

至于中古隋唐女性的發型則更為豐富多彩,本文不涉及與男性涇渭分明的女性發型,有興趣者可閱讀孫機先生《中國古輿服論叢》中之《唐代婦女的服裝與化妝》,一定會受益匪淺。

無論選擇什么發型,頭發擁有的神奇力量都會給人帶來全新的感受,因為頭發有著太多約定俗成的象征意義,因為世界各地頭發背后的隱秘信念和社會時尚,交織著種族、宗教、經濟、文化等等社會含義[1]。我們不能簡單地將胡人發型視為獵奇文化符號和異域風情標本,不能將“胡雛”看做是活躍絲路地域文化的附庸,“剪頭胡雛”的發型在當時“高髻為尚”風潮中有著“階級感”的認知,是底層胡人留下來的直觀藝術產物,雖然進入中原漢地的胡人還有保持自己民族文化的烙印,有著自己標志性的發型以及其他東西,但是他們與漢人共同生活也就慢慢的“華化”,經過認知、認可,進入和諧共生,成為中華民族大家庭中的一員。

(本文作者單位為陜西師范大學人文社科高等研究院,原文標題為《胡人發型:中古“剪頭胡雛”藝術形象試解》,全文原刊于《故宮博物院院刊》2021年02期,澎湃新聞經作者授權轉刊時,注釋未收錄。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司