- +1

藝術的“上海時間”⑩|一江一河,見證城市的文脈與未來

以“全球藝場·上海時間”為主題的上海國際藝術品交易月早已落下帷幕,然而,藝術的“上海時間”仍在延續。“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)近期深入探訪上海濱江美術館群,探尋藝術的“上海時間”與背后。

本期聚焦的是北外灘和浦東前灘。如果說,“外灘-陸家嘴-北外灘”勾勒出“黃金三角”,“世博-前灘-徐匯濱江(西岸)”則是又一塊黃金寶地,在這片明日城市的新熱土上,藝術已經融入其中。

2020年末,蘇州河中心城區42公里岸線將基本實現貫通,黃浦江與蘇州河這“一江一河”構成的濱江濱水區域,不僅匯聚過城市的歷史文脈,未來伴隨更寬闊的江河岸線和文化建設體量,也將承載更多元的未來。

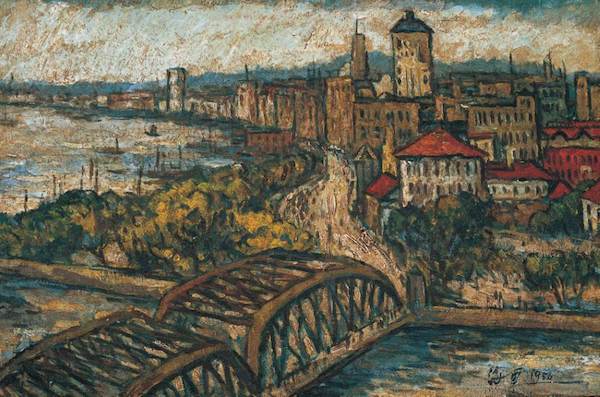

劉海粟《外灘風景》布面油畫

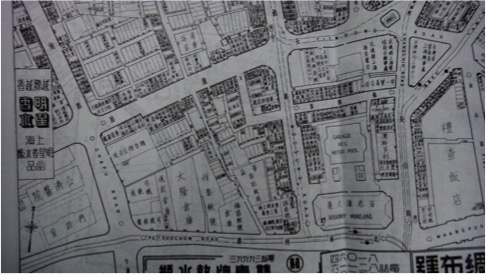

上海美專創立地點于“乍浦橋路八號洋房”,即乍浦路南段,乍浦路橋北首,今上海大廈以西。

1912年初冬,劉海粟、汪亞塵、烏始光在位于虹口乍浦路一家名為寶亭的西餐廳午餐,從窗門中望出去對面墻上貼了一張招租條子,餐后就去賃定那間房子。他們租下的房子是乍浦路8號。

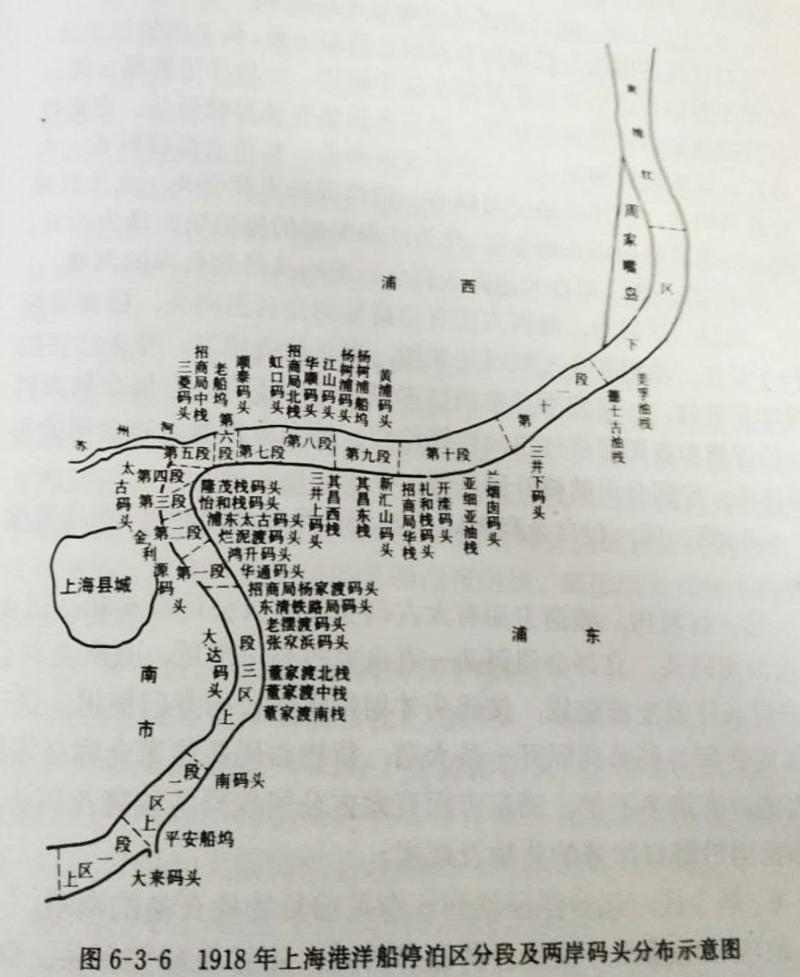

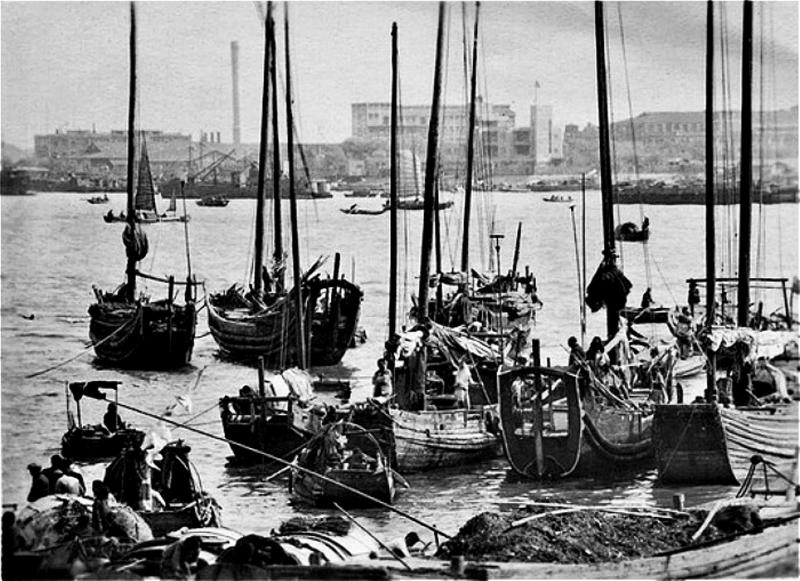

1912年11月23日,劉海粟與烏始光、張聿光等,在這間租下的洋房里創辦了中國第一所美術專門學校——上海圖畫美術院。這一年劉海粟17歲。在距離乍浦路橋不遠的、虹口黃浦江沿岸的碼頭,遠赴日本、歐洲的留學生從這些碼頭出發,其中包括1919年赴法的徐悲鴻、林風眠,以及此前和此后赴歐赴日的李毅士、吳法鼎、關良、龐薰琹等。1929年2月,在經歷漫長的“準備”之后,劉海粟也終于踏上了史芬斯號郵輪,從虹口出發開始了他首次歐游。此時,亦有不少留學生學成歸來在虹口下船,不少人留在上海,開始融匯東西的藝術實踐,辦藝術社團、投身藝術教育,將西方油畫雕塑理念帶到國內的。而他們出發和回國的碼頭、上海美專的誕生之地均屬于如今的“北外灘”。

位于北外灘的上海港國際客運中心碼頭,2019年末東山魁夷巨作搭載“新鑒真”號抵滬,虹口的碼頭也是20世紀初留學生出發之地。

北外灘:現代城市和城市文脈的結合

上海大學上海美術學院教授李超曾概括上海兩個文化帶為“盧灣之弧,虹口之軸”,并認為上海之所以成為“中國新興藝術的策源地”,因為此地能聚人脈,而且很多藝術家在上海改變了藝術人生。

1918年上海港洋船停泊區分段及兩岸碼頭分布示意圖 資料來源:《上海港史》

輪船招商局北棧,即俗稱的“公平路碼頭”。照片攝于1945年,來源于《上海港史》

從留洋歸來的吳大羽、林風眠,到他們的學生劉開渠、李可染,再到后來的趙無極、朱德群、吳冠中,他們本身有著師承的關系,雖然有些看似在杭州發展,但第一第二代都在上海生活過,而且首次重要展覽、藝術推廣還是在上海。包括潘天壽、諸聞韻、吳茀之、張光宇等都有“客海上”的經歷,天馬會、決瀾社等美術團體,也成為中國現代藝術的先聲。

緣何藝術菁英們會匯聚上海?可見上海有良好的文化生態,藝術家可以直接用自己作品將藝術與生活、與大眾、與商業對話。

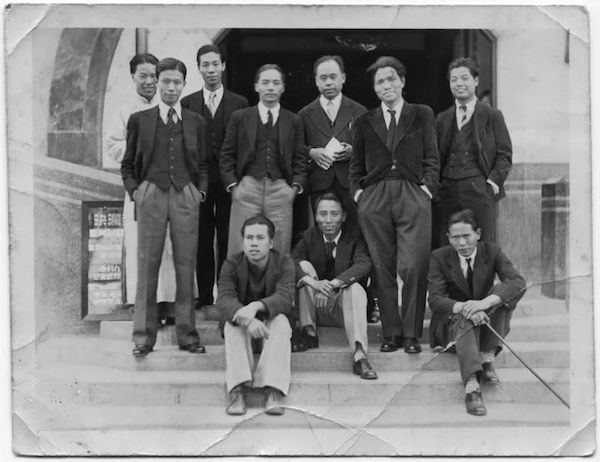

決瀾社第一屆展覽會,于1932年10月,在上海愛麥虞限路(今紹興路)45號中華學藝社舉行。(后排左起龐熏琹、楊秋人、陽太陽、倪貽德、王濟遠、周多,李仲生;前排左起梁錫鴻、張弦、段平右)

時隔近百年,在當時的碼頭,現在的“北外灘”正進入新一輪開發,一幅“世界會客廳”畫卷正徐徐展開,過去的北外灘有中國人民與猶太難民同舟共濟的記憶、有上海大廈、郵政大樓等歷史建筑,未來這里將誕生高度達480米的浦西制高點新地標,并打造兩組標志性建筑群,與陸家嘴、外灘遙相呼應,勾勒出“黃金三角”的整體天際輪廓,塑造富有韻律的最美天際線。

目前的北外灘濱江區域雖早已貫通、在濱江沿岸有建投書局、抱樸美術館等藝術文化機構,但更大區域的開發正在進行之中。

北外灘區域 虹口區供圖

“虹口有自己的歷史文脈和歷史底蘊,在這次北外灘規劃當中有新建部分,也有老城保留和風貌保護保留的部分,如何把現代城市和上海的城市文脈結合在一起?是北外灘建設的一個課題,同時也是北外灘建設不同于浦東建設的部分。”虹口區宣傳部副部長,虹口區文化和旅游局局長陸文告訴澎湃新聞:“要在這里挖掘并進一步傳承海派文化,初步考慮把北外灘地區定位為海派文化傳承創新區,既要挖掘海派文化的歷史,彰顯其文化特色,同時還要能夠在新時代、新格局、新城市變化當中有前瞻性的發展。”

位于虹口區的上海多倫現代美術館推出的“異質越野:多倫路——‘藝術介入城市空間’系列項目”,將藝術作品植入多倫路文化街的場景中。圖為來建筑設計工作室(馬島)作品《懸竹》。 攝影:蘇圣亮

具體到文化藝術領域,“海派文化”的起步從美術開始,再到左翼文藝,后與“紅色文化”一脈相承。但在百年之前是中國向西方學,而如今是在中國的土地上把各國創新的文化藝術特質和中國文化結合。“如今黃浦江沿岸有了西岸,也將有浦東美術館,在未來北外灘濱江沿岸的發展中,一方面將與藝術家和公共藝術團隊聯動,通過增加一些公共藝術提升北外灘濱江的文化品位和土地價值,提升空間藝術美感和城市文化內涵,但在創作上面希望把新海派、東方美學、中國的文化標記和國際化結合在一起。同時展示空間也要有中國自己的文化內涵。”陸文說。

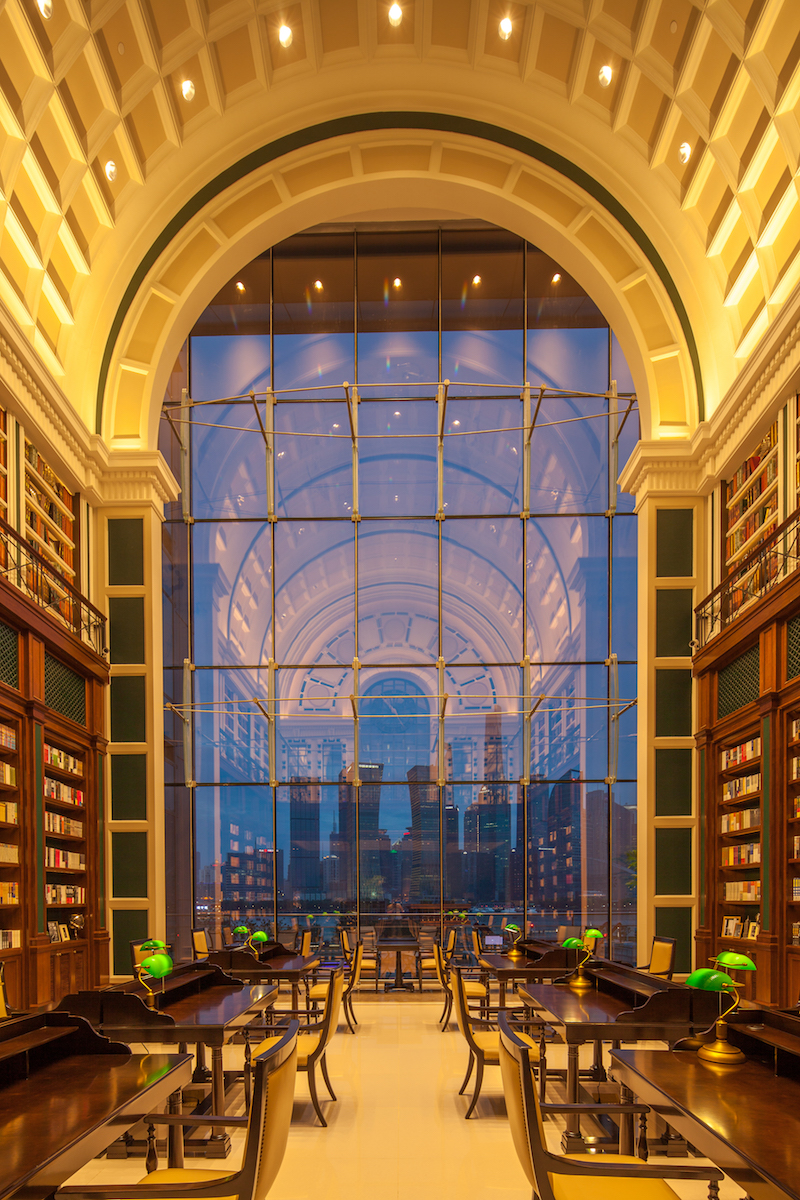

北外灘建投書局

前灘:藝術注入城市“3.0版”

如果說,“外灘-陸家嘴-北外灘”勾勒出“黃金三角”,“世博-前灘-徐匯濱江(西岸)”則是又一塊黃金寶地。世博區域內2012年開館的中華藝術宮、上海當代藝術博物館開啟了新一輪上海藝術場館的發展,并延伸至西岸。前灘則是一片正在建設中、指向明日城市的新熱土。

未來的前灘

這個被定位為“3.0版”的城市模板中,能看到未來的前灘是一個融住宅、商業、學校、醫院、體育場館、休閑公園、自然空間等眾多生活配套之地。對照模型向外望去,一些建筑已接近完成,在構筑建筑的同時,藝術也已經融入其中。

在前灘核心區域前灘中心一塊400平方米的藝術墻上,欣稚鋒藝術機構受上海陸家嘴(集團)有限公司旗下的前灘實業有限公司委托、邀請日本藝術家大卷伸嗣創作的《臨界—空形》作為永久作品落地,這件作品演繹了“光”和“風”的主題,當陽光進入空間之中,一曲光的協奏伴隨風的流動開啟。

前灘中心大卷伸嗣作品《臨界—空形》,圖片由欣稚鋒藝術機構提供,攝影:田方方。

大卷伸嗣是日本當代藝術的領軍人物之一,現任教于東京藝術大學。他的作品具備詩意與公共性,善于表現出空間與作品的對話,其創作于獨特細膩的美學形式中展露出對于時間存在與消逝的深刻體會,以及社會的溫暖關懷。其代表作《臨界之氣-時空》(Liminal Air Space-Time)通過輕薄的布料隨風飄搖,讓人通過感官體驗無形空氣的流動感,直面我們生活其中卻又無處感知的時間與空間。

此外,他的作品還立于日本高松港之上,是去瀨戶內海國際藝術節的旅人必看的作品。在東京上野公園、GINZA SIX等也曾展示過他的公共藝術作品。

大卷伸嗣在東京上野公園的公共藝術作品,2017

此次在前灘,大卷伸嗣《臨界—空形》以有形之物投射無形之氣,是藝術家代表作品的延續,在日出日落之中,時間的痕跡被捕捉和記錄。

此時藝術作品所承擔的并非只是展示功能,而是通過配置和定期引入藝術品策展的模式,在一段時間內形成信息熱點,擴大影響力。從某種意義而言,藝術和城市的關系更為密切,在“明日城市”的概念中藝術也成為了不可或缺的部分。

建設中的前灘

從黃浦江到蘇州河,文脈線索的流淌

2017年末,在黃浦江濱江貫通這是一個開始,在此之后濱江區域不斷變化、提升、延伸;2020年末,上海蘇州河中心城區42公里岸線也基本實現貫通,“一江一河”構成的濱江濱水區域已經成為上海絕對意義上的話題、發展中心。作為上海發展的空間軸線,所有在這條軸線上的區域都牽動著上海的未來。

上海“一江一河”。 澎湃新聞記者 朱偉輝 圖

上海市政總院景觀院院長鐘律談及《上海2035規劃》時說,上海的2035規劃目標與“未來城市”相伴而生,規劃中為市民展現了一幅未來城市的圖景:2035年的上海,建筑是可以閱讀的,街區是適合漫步的,公園是最宜休憩的,城市始終是有溫度的。

“我們正處在一個設計變革的時代,融合創新,既是機遇也是挑戰,跨界雜糅是設計打破傳統的方式。上海‘一江一河’承載著城市的歷史和文脈,是城市發展的重要軸線,也意味著我們的城市發展要從‘有序’到‘有趣’的觀念轉變。”鐘律說。

蘇州河畔的商業步行共享花園街區。

從黃浦江到蘇州河,圍繞水的主題,生態空間的聯動和打通只是可見的一面。上海社會科學院副院長王振在接受澎湃新聞采訪時,尤其強調“一江一河”沿岸歷史文化遺產保護與開發的聯動。“從歷史文化遺產角度說,黃浦江和蘇州河的文脈是割不斷的,如何在經濟發展過程中更多的促進‘一江一河’歷史文化聯動,也是發展過程中尤其需要關注的。”王振說,“黃浦江是上海發展動能的支撐帶,是城市項鏈;蘇州河的發展需要通過城市更新來實現,難度更大。在‘還河于民’后,歷史文化保護和開發利用將是未來蘇州河發展的重點。”

蘇州河虹口段

同時,當我們提到黃浦江、蘇州河沿岸時,通常會聯想到塞納河、泰晤士河,巴黎和倫敦的河岸文化幾乎孕育百年才得以形成,上海對江河兩岸改造的時間較短,我們的規劃建設或有局限之處,但上海江河岸線更長、體量更大,所以可承載的功能可能更多元,更有潛力。

第13屆上海雙年展的主題為“水體”,雖然因為疫情“雙年展”的線下展覽并未如期到來。但線上的講述已經開始,在2020年11月10日到2021年6月27日的8個月時間里,“水體”向觀眾講述作為生命的源泉的水如何超越地域,將個體相連;探討不同群體如何在交融中形成。若無意外,實體展覽計劃于2021年4月10日開始在黃浦江畔的上海當代藝術博物館開幕,而蘇州河、黃浦江將成為發現和挖掘上海的歷史文脈的線索。

黃浦江畔的上海當代藝術博物館

從蘇州河到黃浦江再到太平洋,“水體”在不斷生長、流淌與重組中,架構城市歷史的厚度、開放的胸襟,在不舍晝夜的奔流中,也通向城市的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司