- +1

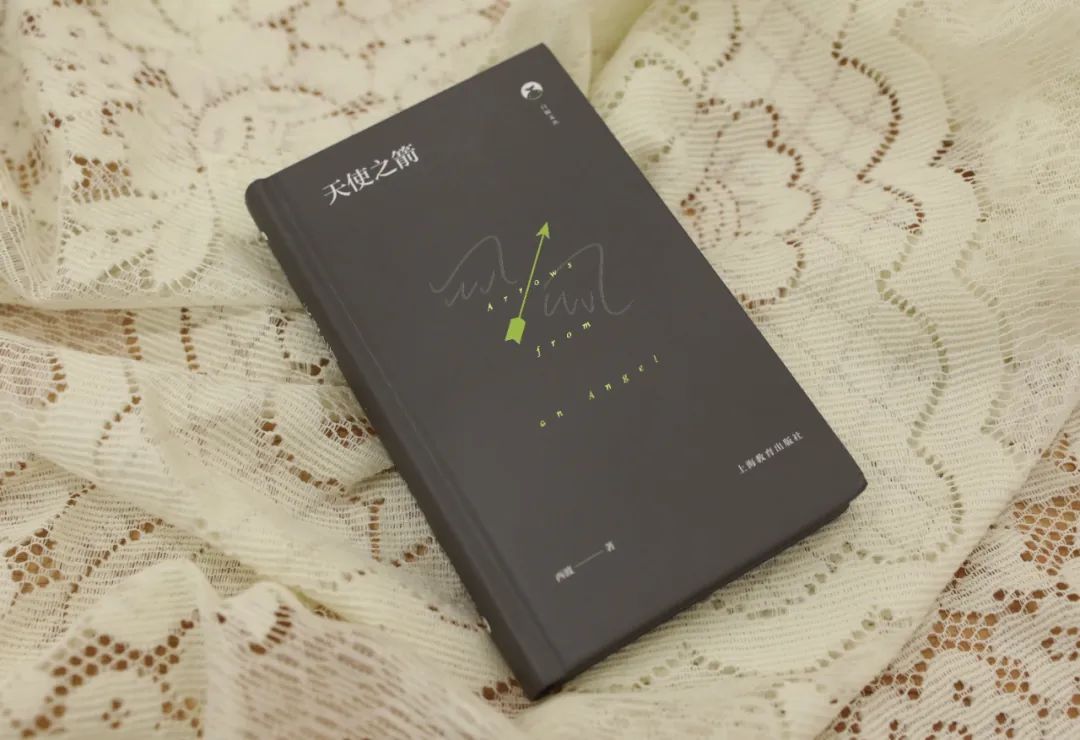

《天使之箭》略論:在“是”的火光中寫作

在“是”的火光中寫作

——西渡詩集《天使之箭》略論

伽 藍

一

2012年,西渡在其著作《壯烈風景:駱一禾論、海子駱一禾比較論》中闡釋駱一禾的詩學觀念時,引用了駱一禾《火光》這篇短文中的一段話,“詩正是說這個使其他的得以彰顯的、照亮的‘是’,‘是’作為貫通可說的、不可說的,使之可以成立的記號,是更深邃的根子,詩歌就是‘是’本身,而未竟之地在這里打開”,并就此評論道:“詩歌從根本的意義上說乃是一種生成的力量,那種以‘不’為言說依據和出發點的詩學,無疑都沒有進入詩的真正堂奧。”[1]

駱一禾的詩論廣泛涉及了詩(語言)、生命和存在的關系問題。對于駱一禾來說,在最高的境界上,詩、生命和存在是三位一體的合一存在。”[2]也許,正是從那個時候開始,西渡開始反思從否定出發,以否定為依據的現代詩學,其中也包括他自己此前的詩學觀念。在《廈門文學》1997年第10期上,西渡曾經這樣表達他的詩觀:“在一個以消費為特征的公眾時代,寫作,尤其是詩歌寫作,是一種孤獨的勞作。在這里,表達的自由是通過被冷落和遺棄的方式獲得的。面對時代的嘈雜,它是一聲清醒的:‘不’。雖然微弱,卻是我的拯救自身的一個有限的機遇。”[3]可見,在一個時期內,西渡同樣將詩的否定的力量作為向世俗生活奪取人性尊嚴的“機遇”。但是,對于西渡來說,這種否定的力量始終有其限度,因此他緊接著補充道:“對有幸為寫作而活著的人們,它永遠是在字斟句酌的嚴格約束中,表達生命對于自身的刻骨銘心的愛。”實際上,愛,對人,對風景,對萬物的愛,始終是西渡詩歌不變的底色。無論是他的早期詩作或是近作,都展示著詩歌的建構性,并因此生產出豐富多樣的語調。在他的近作中,借助“是”的力量,詩人重新評估和認證了自我、世界以及兩者的關系。在他的新詩集《天使之箭》的《自序》中,可以看到這種變化的心跡:

我曾經相信易卜生的話“ 最孤獨的人最有力量”,把自己置于世界的反面,把詩歌理解為說“ 不”的力量。世界當然有很大的問題,詩歌也要說“ 不”。事實上,現代詩歌自波德萊爾以來一直在說“不”,這是一個光榮的傳統。但是就其源頭而言,詩歌是作為“ 是”的力量與人類發生關聯的,用駱一禾的話說,它是創世的“ 是”字。這個“ 是”字是對世界的肯定和贊頌,是“我”與世界的合體與重新合體。用文學的語言說,“是”才是可供我們棲居的心愿之鄉。人只有居于“ 是”,才能居于世界。居于“ 不”的人們,只能是永遠的漂泊者。從另一方面講,詩歌的“不”也必以這個“是”為基礎。沒有“ 是”為指歸的‘不’,是沒有準星的槍,沒有方向盤的車,沒有心的身。[4]

這段表述呈現了西渡詩學思想變化的過程,以及對“人”“世界”“創作”關系的重新理解。基于這樣的認識,或者說在“是”的火光指引下,詩人將創作出怎樣的作品?這也許是詩人的這本新詩集最值得期待的一個看點。

二

《天使之箭》至少有三主題讓人矚目:愛的主題、還鄉(文化還鄉)主題、現代經驗的表現。三類主題交織成一個有機的整體,反映著詩人在“是”的詩學燭照下的心象。

詩集的開篇三首詩《天地間》《拏云》《靠近大海的午夜小徑》,或都跟駱一禾有關。《天地間》引用了駱一禾詩歌《壯烈風景》中的詩句;《拏云》的副標題即為“紀念駱一禾”,其中這樣的句子“這是你布下的棋局,但遠未下完。/你以你的重,你艱難的攀升/更新了人們關于高度的觀念。”呼應著駱一禾的詩,“星座閃閃發光/棋局和長空在蒼天底下放慢”“從北極星辰的臺階而下/到天文館,直下人間”[5],讓人不僅感受到宇宙與人類合一的意識,以及垂直的天路,并有一種“背負”的觀念閃爍其間,而這正是駱一禾為人為詩的理想;在《靠近大海的午夜小徑》一詩中,西渡說:“你遞給我的一只槳/像是命運委托的遺孤。”讓人想起了駱一禾的早期詩作《槳,有一個圣者》中的描述:“有一個神圣的人/用一只槳/撥動了海洋/蒙昧的美景/就充滿了靈光”“那位燈塔一樣/神圣的人/鼓起我張滿的帆/引導我認識并且啟示海洋/像他手中的槳”。[6]

“槳”這個意象,在這部詩集中并非孤例。在另一首《同舟》中,有這樣的詩句:“風景是我的一支槳,詩是另一支。/有時我們寫出的比我們高貴,/有時我們寫出的也叫我們高貴”“最得力的一支槳,不用誤認愛情,/叫友誼”;《在海上》則有這樣的表述:“在那片幽深的海上,你是槳手,/也是船長,負載著同樣雜沓的靈魂”“無可置疑的是,你的渡船是一束提升的光/渡我們向另一片光明的海……”與駱一禾的詩作兩相對照,其寓意不言自明。西渡從駱一禾手中接過的槳,是具有啟示的“是”,是渡人也是自渡的工具,《同舟》中美妙的比喻更將“風景”(大自然或日常生活)和“詩”(存在的最高形式)作為駕馭“生命”之舟的兩只槳。在詩人看來,人只有在詩與現實的雙重歷練中,才能養成“高貴”。這是詩人的修行。這修行不出人間,不離煙火。由是,詩人與生活的關系從分裂與對抗走向了互相滋養和提升。通過開卷的三首詩,西渡完成了對駱一禾的致敬和紀念,從他的手中接過了“是”的詩學,以撥動一片蒙昧的海洋。這正是西渡個人詩學最新的重要進展。

在這本新詩集中,彌漫在西渡早期作品《一個鐘表匠人的記憶》《從天而降》《旅游勝地》《在硬臥車廂》《夢歌》《十四行:反對》《秋》《挽歌》等詩作[7]中的“失敗、悲涼……”的聲音被弱化了,代之一種具有深刻同情的溫和、親切的語調,帶有“是”的“火光”所輻射的人間溫度。這也意味著詩人走出了早年陰郁的地下室,來到了一個開闊的光明地帶。對自己的工作,詩人這樣說:“如果你認為我在做一件不可能的事,那么,我也可以說我在做的事是一種發明。”談到詩集中一系列歷史題材詩作時,詩人有這樣的說明:“也許有人會認為我是在向古典詩歌致敬,其實我是在尋回那個失去的、被遮蔽的東西。……回到音樂最初被發明的那一刻,呈現那一刻生命的知覺和感動,再現那一刻的完整的心。而那一刻,也就是此刻,你我所在的此刻。”在歷史的題材里朝向此刻,朝向當下,意味把歷史作為素材來處理,在當代的語境中重新發明歷史,更準確地說,是透過歷史發明現實。這種對歷史與現實的再發明是將古人的身心與我的身心渾一,是歷史與當下,古典與現代的合一。它不是對歷史的簡單肯定和否定,而是在批評與反思中重新發明歷史中曾有的肯定力量,“對生命及其創造行動的謳歌和對太陽和光明的禮贊”,也即“是”。

在這里,我們不妨再次引用西渡談論駱一禾的話:“……生命的個體并不孤立:在時間上,每一個人都是史前史和文明史的結合,同時還有過去、現在和未來;在空間上,他又為無數的他者所包圍,并與他們中的每一個相聯系。”[8]西渡認為,駱一禾這種對個人與世界、自我與他者的關系的洞察,觸及了超越個體視野的更高的真實。源于西渡的內在心性,詩人的寫作從開始就傾向于這種更高的真實。實際上,西渡從來不是一個唯我的詩人,也不是一個唯美的詩人。在他確認了“是”的詩學之后,這種傾向變成了一種更為自覺的寫作追求,從而讓詩人的創作擁有更為高瞻的視野,并讓一首一首的詩凝聚成一個整體。

三

“這世界上,只有愛是一種發明,/教會我們選擇,創造人的生活。”這是西渡在《天使之箭》一詩中對“愛”的全新闡釋。“愛”是力量,也是道路,正是它引領一個天真未脫、憤世嫉俗的青年作者成長為視野清明、心智成熟、思想深邃的中年詩人。把“愛”視為詩的根性和來源,正是“是”的詩學的突出體現。然而,在表現愛的主題時,詩人并沒有停留于表面化的對“愛”的謳歌與贊頌,而是致力于探索“愛”在現代條件下的可能性和實現的途徑,不斷擴展愛的深度、廣度和厚度,并由此展示出愛的繽紛面相。在《天使之箭》,我們隨處可遇這樣深情的表達:

“這是人間。然而,也是我所愛的。”(《天地間》)

“人間的事愈是掛念/愈覺得親切。胼胝是離你最近的/現實,也是你所熱愛的。/淚水使心情晶瑩;你一呼吸/就咽下一顆星星,直到通體透明/在夜空中為天文學勾勒出新的人形星座/閃閃發光,高于事物”(《拏云》)

“春天,我情愿奉獻/因為你是光,我是影/你是燃燒,我是灰燼”(《電線桿對楊樹訴說柔情》)

“你說‘愛才是詩的真正起源,恨是/消極的感情,詩人不能被它左右。’/此言深得我心,從此我把你視為可敬的/兄長。”(《你走到所有的意料之外——悼陳超》)

“喝下去,你便擁有山水的性靈,/愛上它,你就變成另一個你”(《山中筆記(一)》)

“愛你身邊的人——我冒充過來人/告誡年輕人:為幸福而隨時準備/災難卻不必。幸福,需要愛人照料”(《2017年6月10日,毛洲島》)

這些詩作無不以其動人心魄的力量彰顯著西渡的“愛”的詩學。在詩人看來,與人間的種種污濁相較,“愛”更為有力:它不僅發明了“人”,是“人”的本源;也發明了“詩”,是詩的源頭;不僅發明了“樸素的自然”,也發明了“精神的自我”。可以說,“愛”不僅是這一切的創造者,也是“造物”的本心:秉持創造和奉獻的使命,它扶持一切,并通過生命的綠色莖管成長為催動花朵生長的力。“……總要相信什么。/如果什么也不能信,就讓我們相信/德厚院這一盞飄搖的燈火,就讓我們相信這一刻不停地風,至少會驅除霧霾。”(《德厚院》)在詩人的心中,這能夠驅散霧霾,帶來希望和溫暖的燈火,便是我們應該葆有的“信仰”,“愛”的行動則是它永恒、常新而常為的肉身。此外,《黑寡婦如何殺死她的伴侶》《建筑家》《鄉村畫家》《詩人的戀愛》《戴望舒在蕭紅墓前》《秋天》《自愿下地獄的母親》《早晨的樹林,黃昏的樹林》等詩作對于愛的獻身、愛的境界、愛的深度、愛的努力、愛的毀滅與重建,病人對生命的熱愛,邊緣人走投無路時意識中熾烈迸濺的母愛……的表現,無不展示著詩人對“愛”這一古老命題與人之際遇的深刻體驗和思索。

“我一直愛著!”在詩作《杜甫》中,詩人以老杜的口吻這樣表白。在一個兵荒馬亂的無愛的世界上,杜甫因其所擁有的愛的力量化身為時代的中流砥柱;亂流過去,帝國奔潰,時代失蹤,而愛的砥柱留下,見證了精神的大廈所構筑。

四

自荷馬史詩《奧德賽》以降,“還鄉”一直是西方文學的重大命題,為歷代詩家所重。按照海德格爾的說法:“大地上沒有個普遍抽象的故鄉,故鄉每次都是指這個或那個故鄉,因此是命運”“語言的詩意的本質,是最隱秘的,因而也能伸展得最遼闊,并在緊切的饋贈中帶來故鄉”,并且最終得出結論,“語言作為故鄉。”[9]顯然,語言作為人類精神生活的寓所,為人類提供了精神家園。德國詩人荷爾德林的名作《還鄉》以及一系列詩作都在探索“還鄉”的可能性。里爾克、茨維塔耶娃、布羅茨基……,似乎一生都在見證海德格爾的斷言:“詩人的天職即是還鄉。”

《天使之箭》中,“還鄉”主題的表現也非常突出。在《還鄉》《花粉之傷》《祖父》《樹木》《祠堂》《再駁弗羅斯特》《群山之心》《相失》等作品中,一個回不去的故鄉始終若隱若現:

“荒草蕪沒了舊時路;新路平坦/但我和它相見不相識。”(《還鄉》)

“憑著這蝕骨之傷,我們在/故鄉的窄路上艱難相認。”(《花粉之傷》)

“販賣樹木的人是有罪的/煉石之后,多少樹木死去/傾圮的宗祠再無支撐的/梁、柱;憤怒的族長懸梁”(《樹木》)

“但他們漸漸守不住這數里桃源/老人們退化為動物、植物、石頭/年輕人星散,奔赴遙遠的他鄉/博他們的命,也無非以血換食”(《祠堂》)

“此刻我坐在石椅上,/不安地等待/表弟的車子,從幾十里外的山下開來/把我送回一個幾乎難以辨認的縣城”(《群山之心》)

從以上的詩句中,我們大略可以看到現實意義的“故鄉”在詩人的眼中已經破敗衰落,物是人非,無所皈依。長期陷于“物”的洞穴的人“接近盲目”(麥芒語),既難于辨認“物”,也難于自我辨識和辨識他人,由是導致“家園”和“人”的互相喪失:“我在故鄉找不到故鄉。我在自己的夢里一再/迷路。我/對我是一個陌生人”(《相失》)這種感覺大概能喚起當下每個離鄉、回鄉的中國人的感同身受。離鄉者在他離開的那一刻,就永遠地失去了故鄉。還有其他的可能嗎?歸鄉的陌生人捫心自問,答案是痛心的:“假如卅年前的一切重來/你能夠選擇的道路也不會/多于這一條。”(《再駁弗羅斯特》)。如果沒有離開“故鄉”,“故鄉”或可保持?事實上,故鄉本身就在不斷崩毀中。因此,離鄉早已是現代人的宿命,永失故鄉的結局也早已寫在現代的入口處。

倘若詩人對“還鄉”這一主題的探索僅僅止步于此,似乎也沒什么新意,雖然表現了現實卻并未穿透現實。令人欣喜的是,在這部詩集中,我們還讀到了《故園,心史(組詩)》與《返魂香(組詩)》這樣兩組處理還鄉主題的特殊作品,它們展示了在現實的故鄉衰敗之際,詩人對“精神原鄉”和“語言原鄉”的回歸或“重新發明”。正如詩人在《天使之箭(自序)》中說:“我是在尋回那個失去的、被遮蔽的東西。……回到音樂最初被發明的那一刻,呈現那一刻生命的知覺和感動,再現那一刻的完整的心。而那一刻,也就是此刻,你我所在的此刻。”

再次引用這段話,是因為它對詩人心理機制的闡釋極其重要。在這些處理歷史人物和重寫典章(《返魂香》都以詞牌或曲名為題)的詩作中,我們發現時間在擴展、自我構建的心靈面前變得柔軟,乃至可以折疊,從而讓古今相遇、合一,我與古人合體。面對這些詩作,讀者也在此時此刻成為陶淵明、杜甫、謝靈運、李商隱,成為最早創造了音樂的歌者,深入到他們的內心,感受他們的悲喜和心魂;而古代的詩人也借由我們的身體觸摸著現代的山河,深入現代人靈魂的困境。這或者是詩人所言的那個“心愿之鄉”的一部分。于是,我們感到那個在現實中被毀壞的故鄉,在語言中熠熠生輝地復活了,如此圓滿,充盈著故鄉的全部感性和精神內涵,一絲一毫也沒有損毀。那個喪失的我、分裂的我、陌生的我也如奇跡歸來,與此刻的我相遇而為知己,如黑夜和白晝和解,高山和流水相映:“高山的脈搏是他,流水的呼吸是你/你倆呼吸著同一個大宇宙的呼吸/你們是孤獨的兩個,又是神秘的合體/世代合奏這同一曲智和仁的頌歌”(《高山流水》)人因此回到了他最初誕生的時刻,擁有“完整的生命的知覺和感動”“完整的心”。

五

詩人對現代否定詩學的批評,并沒有因此削弱其對現代經驗的敏感,詩人追求現代審美的熱情也沒有因此減退。事實上,對現代經驗準確生動的揭示與表達仍然是這本詩集的基本訴求。比如這樣的詩句,“這樣的風景看起來就像滿山的紅辣椒炒青辣椒,/滿山的雀鳥辣著了,一起飛出了草窠”(《茅坪壩之秋》),語言靈動,想象豐富,準確地捕捉到了北方秋山的視覺特征;再如“在我的下方,是鐵路的終點,/更多的我踩著我涌來,身后/遺下衰老的父母和荒蕪的土地,/如荒草一樣生長,是孩子的童年”(《蜘蛛人》)這樣的表達,具有高度的概括力,幾句話就勾勒出當代人的荒涼處境;“勞動是不變的道。/通過它,我們撫平身上的創傷/并走向萬物,萬物也經過它/走向我們;所有心愿在勞動中/滿足”(《陶淵明》)這類詩句,則具有古詩一樣的凝練,境界超拔。這類例子不勝枚舉。可以說,詩人特別擅長深入到語言層面進行創造,基于現實又超拔于現實。在《無所不在的大海(組詩)》這組杰作中,詩人的想象與語言表現可謂精彩絕倫;在《祖父》《鄉村畫家》《紀念一位同伴》等作品中,詩人的語言又一變為樸素平易;在《賣刀》這首詩中,詩人將散文與詩的雙重表達并置,令人印象深刻;詩作《任我飛》頗有黑色幽默的風格,活脫脫一幅薩爾瓦多?達利式的超現實主義畫作,一個“飛”字活寫出這個不斷加速的時代;《量沙集》的102首超短詩也是佳構不斷。

這本《天使之箭》可以說是詩人在“是”的火光燭照下的全新嘗試。詩集在主題類型、形式創造、風格特征上都極為豐富,展示著一位綜合性詩人全面而卓越的詩才。有人說,詩人擁有不止一支筆,信然。詩人一手寫詩,一手寫評論,而在詩中也體現出當代詩人罕見的豐富性。

2007年,西渡在其《為詩而醉……》的短文中曾這樣寫道:“當意識拋棄了對世界的征服態度,以愛和謙卑的態度去應答萬物,響應萬物的呼喚,世界就想我們呈現出其本真的詩意,并把‘人’和世界重新聯結為和諧的一體。在我們稱之為‘詩’的狀態里,人和物的對立消失了,物和物的界限被填平了,人和人的隔絕得到了愛的溝通。‘我’向著世界敞開,世界也向著‘我’敞開,‘我’和世界重新彼此接納,成為一對彼此深愛的新人。”[10]這段話也許是西渡倡導“是”的詩學更早的源頭。那么,西渡從駱一禾身上收獲的不過是他自己生命中早有的領悟。從這個角度說,詩人2009年對駱一禾研究的突然心血來潮正是一種內生命的自我要求迫使他不得不如此。

2020.11.19

[1]西渡.駱一禾論.//壯烈風景:駱一禾論、駱一禾海子比較論.北京.中國社會出版社.2012:30.

[2]西渡.駱一禾論.//壯烈風景:駱一禾論、駱一禾海子比較論.北京.中國社會出版社.2012:32.

[3]西渡.詩論.//廈門文學.,1997,(10):216.

[4]西渡.自序.//天使之箭.上海.上海教育出版社,2020:3

[5]駱一禾.壯烈風景.//駱一禾詩全編.上海:上海三聯書店,1997:534.

[6]駱一禾.槳,有一個圣者.//駱一禾詩全編.上海:上海三聯書店,1997:11-12.

[7]以上作品詳見西渡詩集//草之家.北京.新世界出版社,2002

[8]西渡.駱一禾論.//壯烈風景:駱一禾論、駱一禾海子比較論.北京.中國社會出版社.2012:143

[9]海德格爾.語言與故鄉.//海德格爾文集.從思想的經驗而來/孫周興,楊光,余明鋒.—北京:商務印書館,2018:163-189.

[10]西渡.為詩而醉…….//靈魂的未來.開封.河南大學出版社.2009:204.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司