- +1

2020年中國游戲領域未成年人保護白皮書

原創 艾瑞 艾瑞咨詢

游戲領域丨白皮書

全文字數:4954字 精讀時間:14分鐘

前言:

近年來中國游戲及相關產業蓬勃發展,游戲逐步發展為一項全民化的娛樂活動。未成年人這一特殊群體在游戲領域的現狀也成為了全社會密切關注的焦點。在廣東省青少年發展基金會指導下,艾瑞咨詢聯合南方日報、南方+及南方數媒研究院共同發布此報告,聚焦未成年人游戲行為,并深入探討游戲領域內涉及未成年人的保護措施和趨勢。希望能夠為未成年人保護的各方參與者提供思路,共同守護未成年人健康成長。

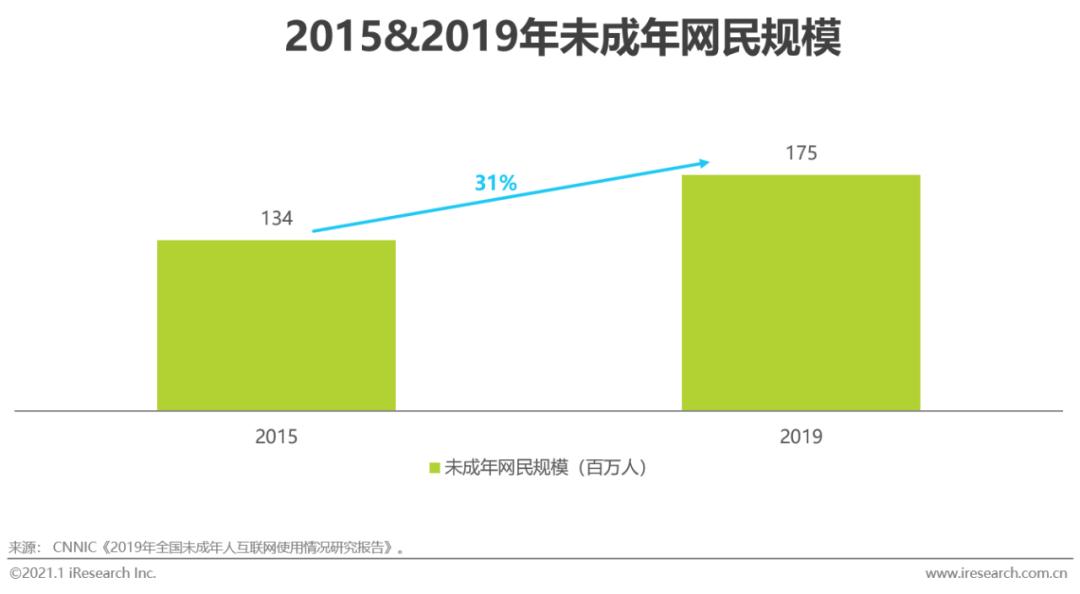

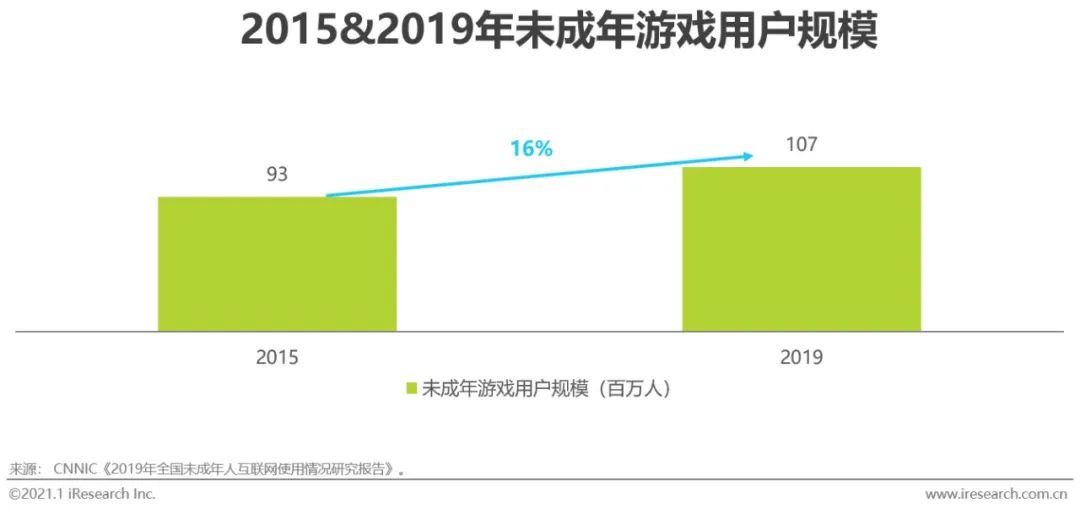

未成年人互聯網及游戲用戶規模

中國未成年互聯網滲透已逾九成,其中游戲用戶增速放緩

根據共青團中央維護未成年人權益部與CNNIC于2020年5月發布的《2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》,2019年中國未成年網民規模達到1.75億,未成年人互聯網普及率已經達到93.1%,相較2016年CNNIC《2015年中國未成年人上網行為研究報告》中發布的數據,4年間,未成年網民規模上升了0.41億,增幅約為31%。艾瑞咨詢通過對CNNIC中國未成年人上網行為研究報告系列中發布的數據進行推算,估算2019年中國未成年游戲用戶規模約為1.07億人,較2015人年的0.93億人上升0.15億,增幅約為16%。隨著互聯網在未成年中的滲透率逐漸接近飽和點,預計未成年游戲玩家的人數增長也將進一步放緩。

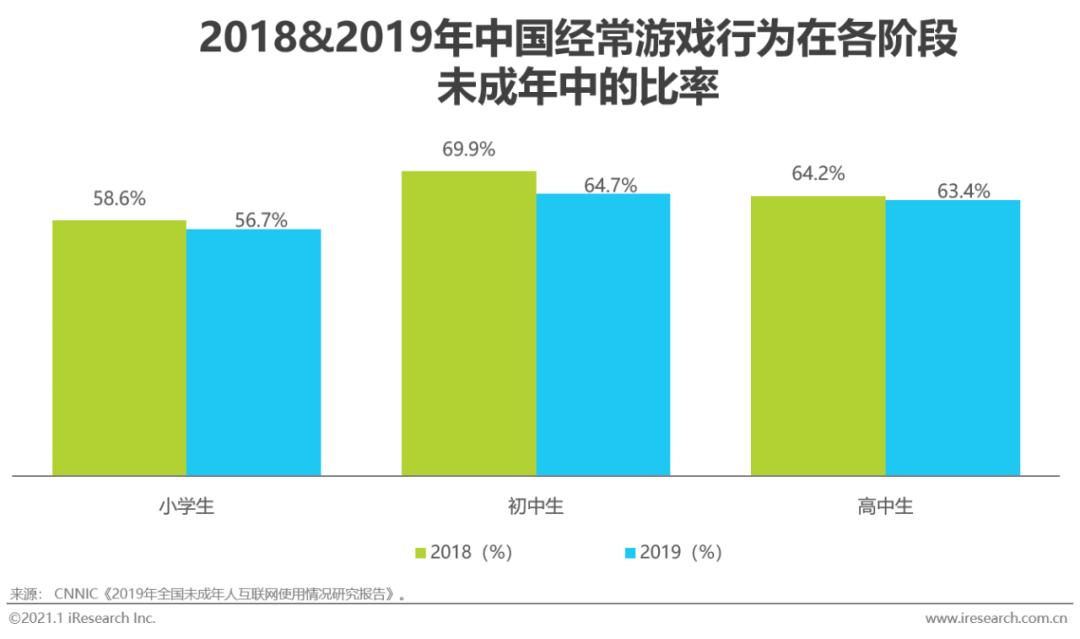

未成年人游戲行為滲透率

未成年中游戲行為較普遍,各年齡段滲透率已無明顯差異

根據CNICC發布的《2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》,在未成年人上網經常從事的各類活動中,選擇玩游戲的未成年人比例達到61%,在休閑娛樂活動中的選擇率僅次于聽音樂的66%。游戲行為在未成年人中較為普及,已成為他們的主要休閑活動。值得注意的是,經常游戲行為在小學生、初中生和高中生人群中的滲透率差異在2019年逐漸彌合,且三者滲透率出現了不同程度的下滑。

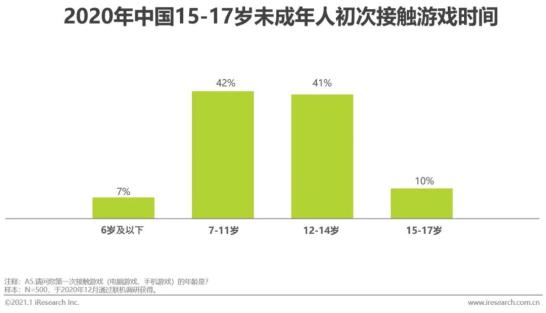

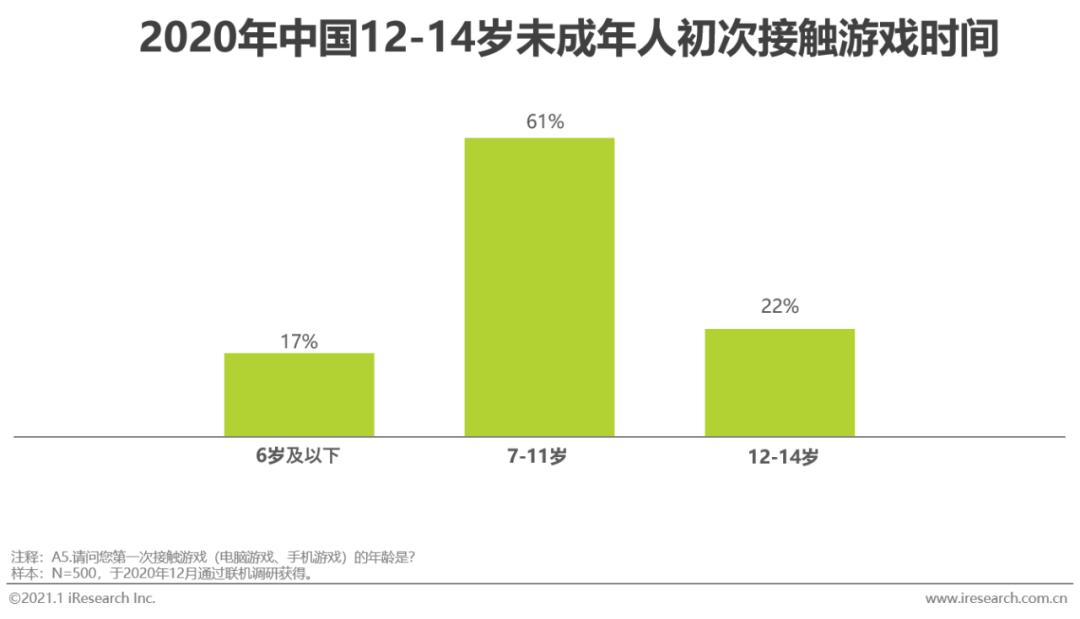

未成年人首次觸游年齡

未成年觸游低齡化較為顯著,孩童游戲行為值得關注

根據調研,未成年人首次觸游年齡下降較為明顯。2020年,15-17歲有游戲習慣的未成年人約有49%在11歲前初次接觸網絡游戲,而在12-14歲年齡段,這個比例升至78%。受電子設備的普及和社會客觀條件變化的影響,未成年人首次接觸網絡游戲時間向低齡化發展。

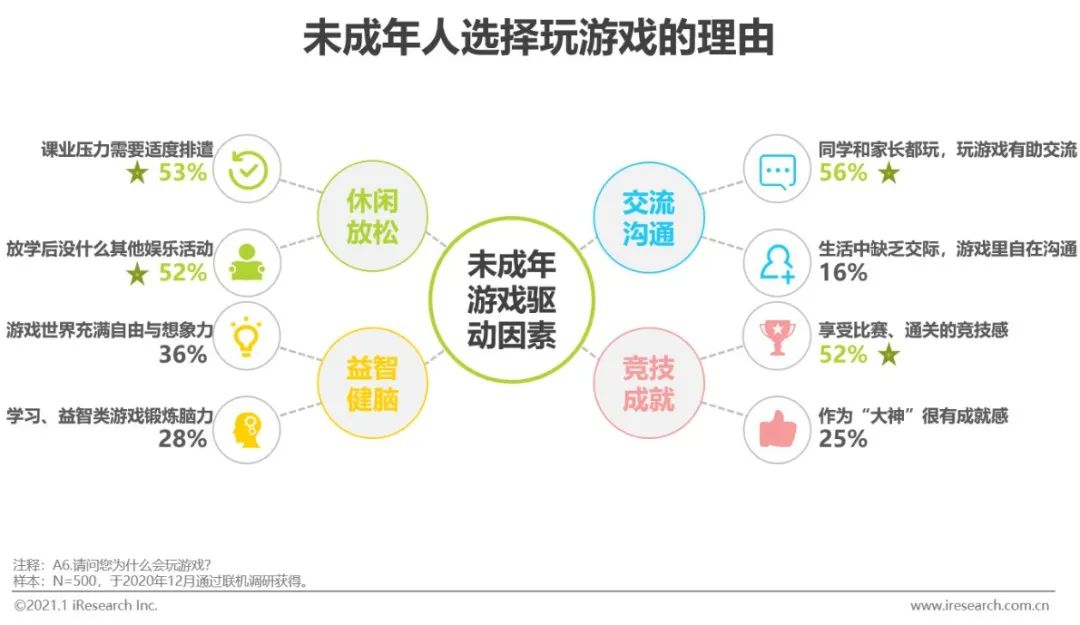

未成年人游戲行為驅動

游戲已成為未成年人休閑放松、交流溝通的重要媒介

家長及社會對未成年人游戲行為的關注主要集中于游戲時長和游戲花費的定量指標上,卻容易忽視他們為何進行游戲的定性因素。從未成年人自己的視角出發,休閑放松、交流溝通及競技成就成了他們玩游戲的主要驅動。而這也與這個群體學習壓力大、渴望與他人交流及需要成就感的年齡特征相符。

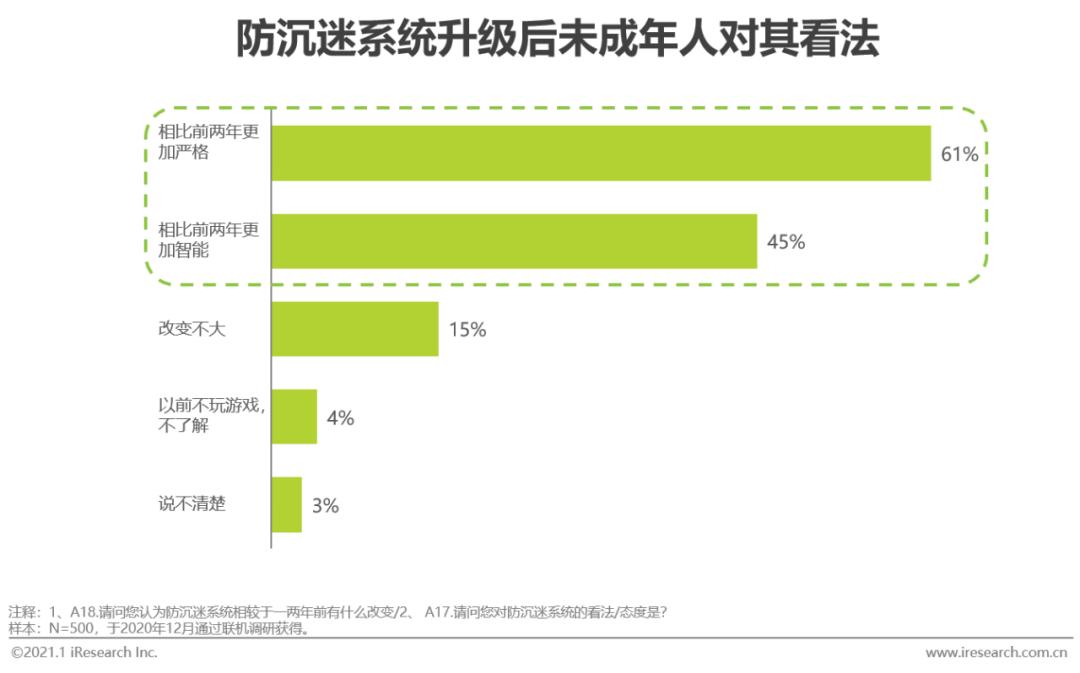

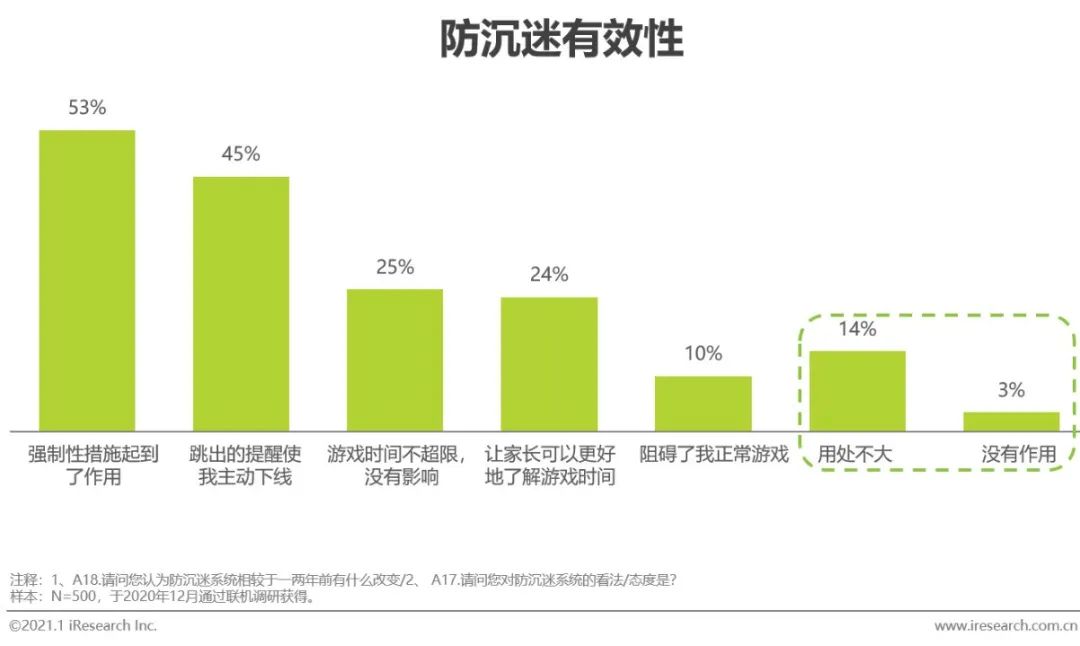

未成年人對防沉迷系統的看法

防沉迷系統較為有效,且在持續升級

未成年人總體對防沉迷系統的有效性給出了正面評價.對于防沉迷措施整體升級后的表現,半數左右的未成年人都認同系統相對過去更為嚴格、智能。而對于直觀效果,認為防沉迷系統用處不大或沒有作用的未成年人比例分別只有14%和3%。

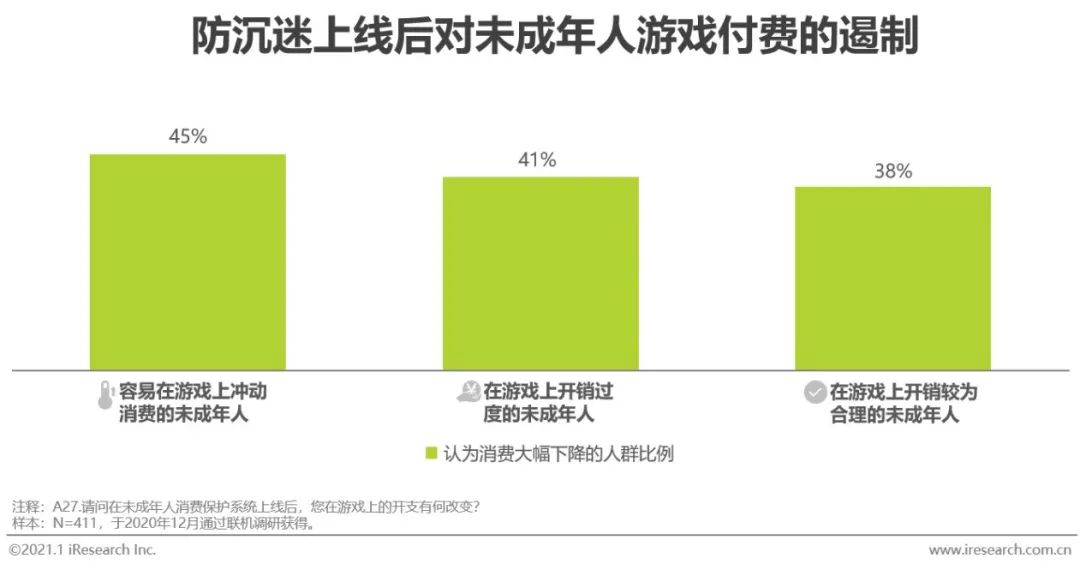

未成年人對自身游戲消費的看法

未成年人易沖動消費,防沉迷上線有效抑制付費行為

根據調研,未成年人整體游戲消費行為健康,42%的未成年人認為自身游戲開銷較為合理。同時,未成年人因為年齡特征,自制力稍差易沖動消費,約33%的未成年人認為自己會為了喜歡的虛擬物品頭腦發熱過度消費。防沉迷上線后對這部分人群的抑制作用明顯,約9成認為自身游戲付費行為得到了有效遏制。

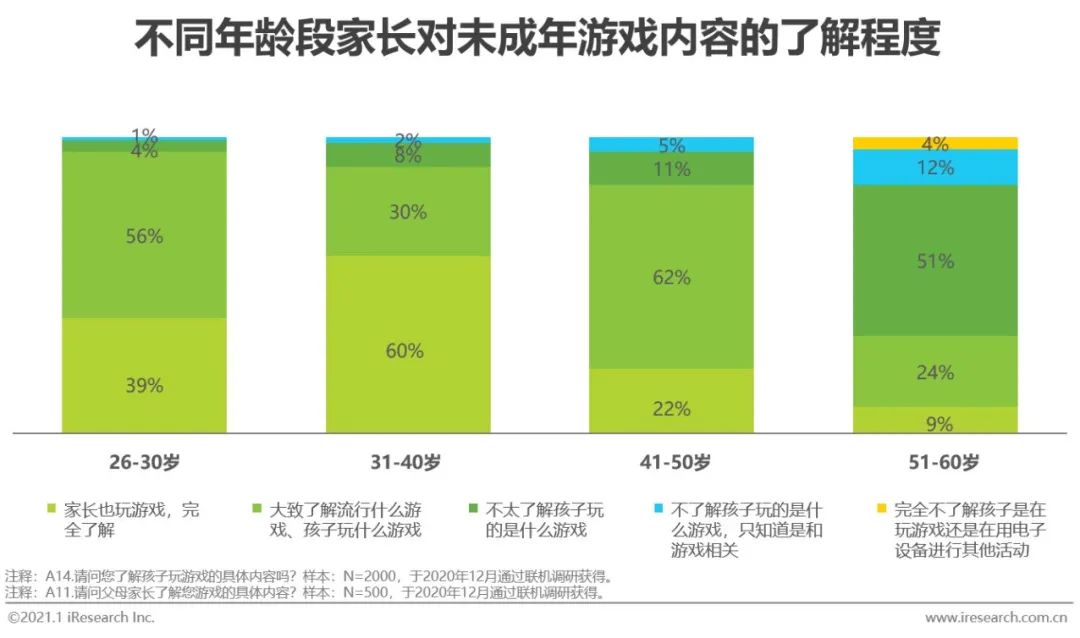

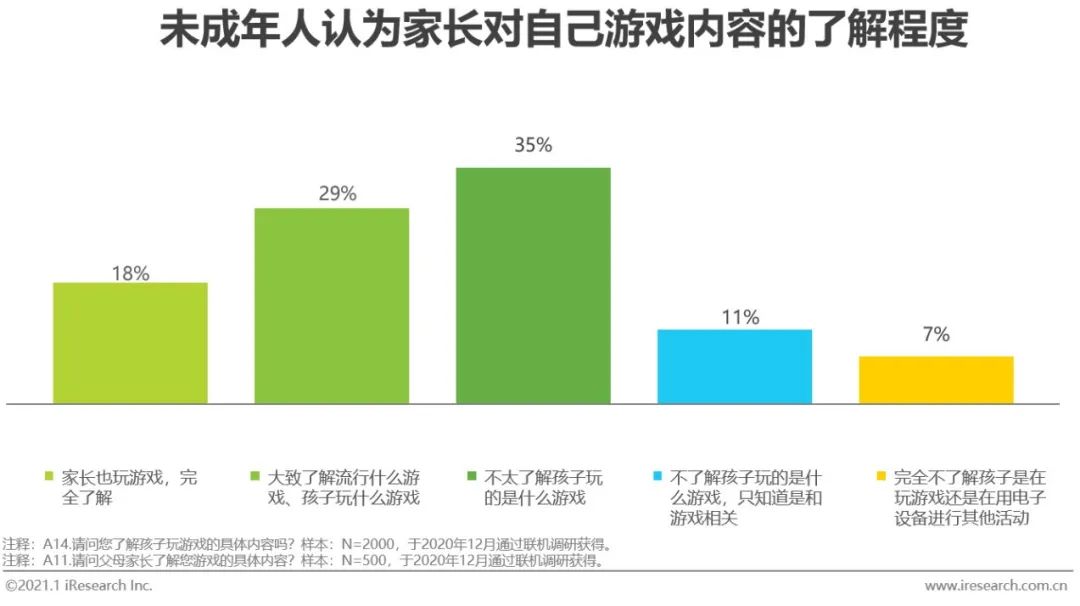

家長對未成年人游戲內容的認知

年輕家長對未成年人游戲內容愈發了解

根據調研,26-30歲及31-40歲家長完全了解未成年人游戲內容的人數比例已超過三成,主要原因是自身也玩游戲所以較為了解。26-30歲、31-40歲及41-50歲家長能夠大致掌握孩子游戲內容的比例分別達到了95%,90%,84%。51-60歲家長對孩子游戲內容的掌握程度較低,能夠大致掌握的占比為33%。根據對13-17歲未成年人的調研發現,未成年人認為家長對自身游戲內容可以大致掌握的比例為47%。

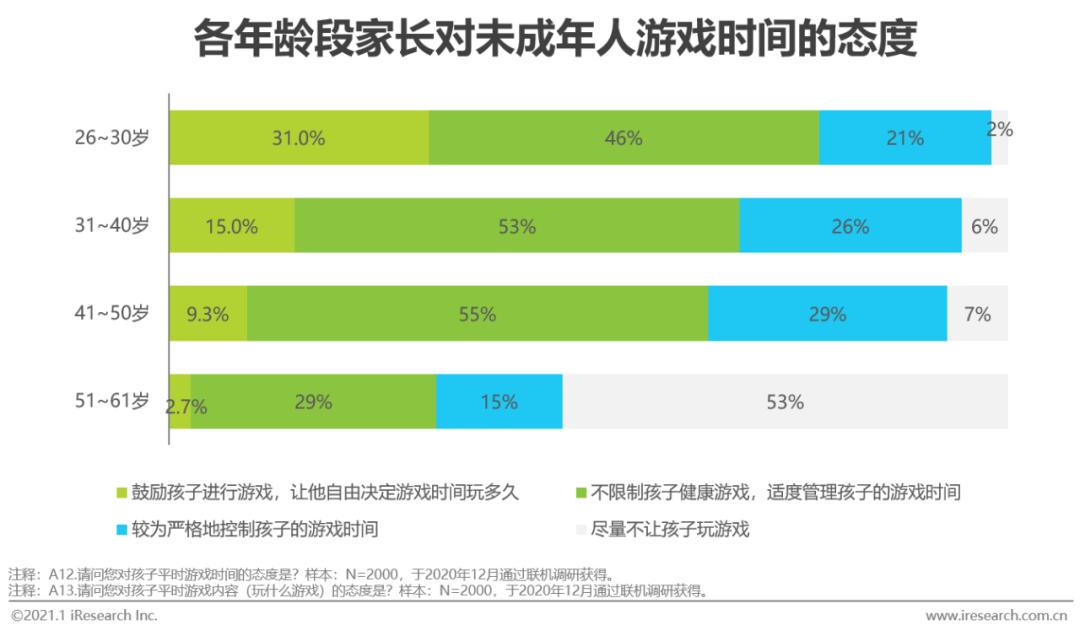

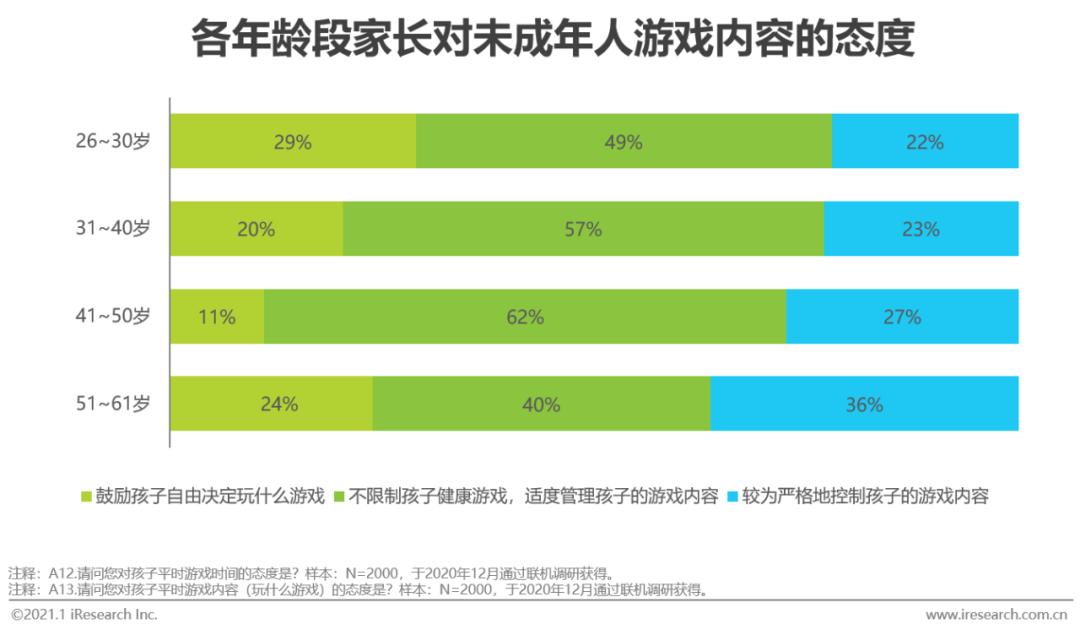

家長對未成年人游戲時間與內容的態度

不同年齡段家長對未成年人游戲時間的態度差異較大

根據調研,不同年齡段家長對青少年的游戲時間及游戲內容態度都呈現出年長者較為謹慎、年輕者相對寬松的整體格局。其中,超過五成51-61歲的家長選擇盡量不讓未成年人玩游戲,可能原因除了家長本身對游戲存在一定偏見,還可能因為這個年齡段家長的孩子都處于升學階段,不希望游戲影響孩子學習。

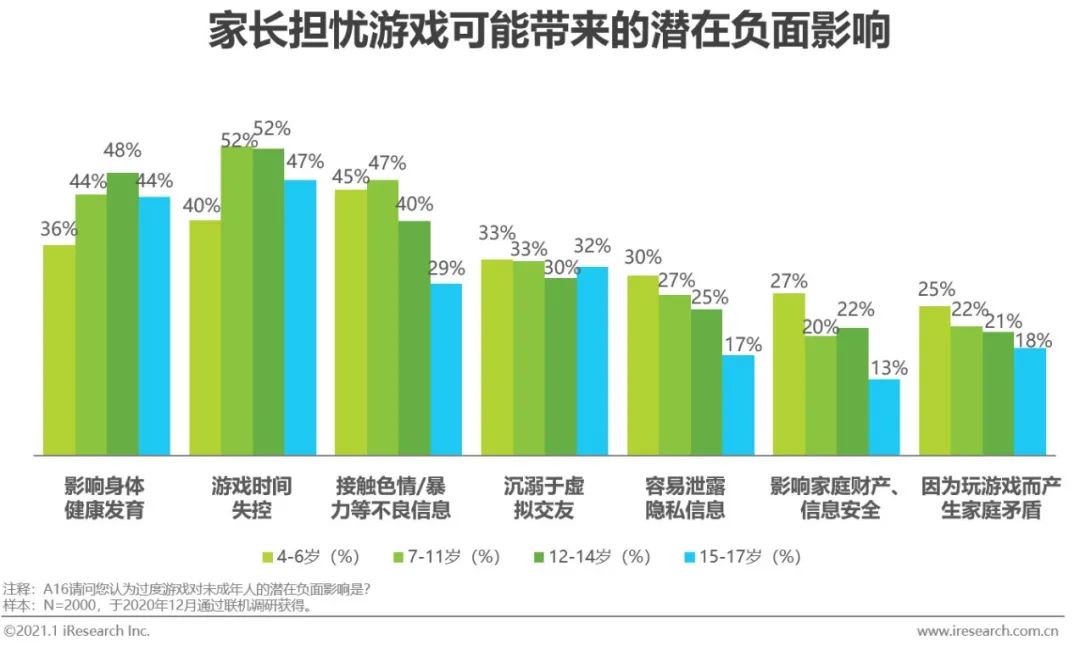

家長對未成年人游戲的主要擔憂

家長主要關注于未成年人游戲時間、身體健康和接觸內容

根據調研,家長擔憂游戲帶來的負面影響主要集中于三大方面:過長游戲時間、影響身體健康、接觸不良信息。不同年齡段青少年的家長擔憂不同。初觸游未成年人(4-6歲)家長相對其他年齡段未成年家長更關注隱私泄露、家庭財產信息安全及游戲可能引發的家庭矛盾。初中生(12-14歲)家長對青春期孩子因游戲而影響生長發育較為擔心,還包括對引起近視、不良坐姿等健康問題的擔憂。總體來看,家長對游戲可能帶來的潛在負面影響隨孩子年齡增長而消減。

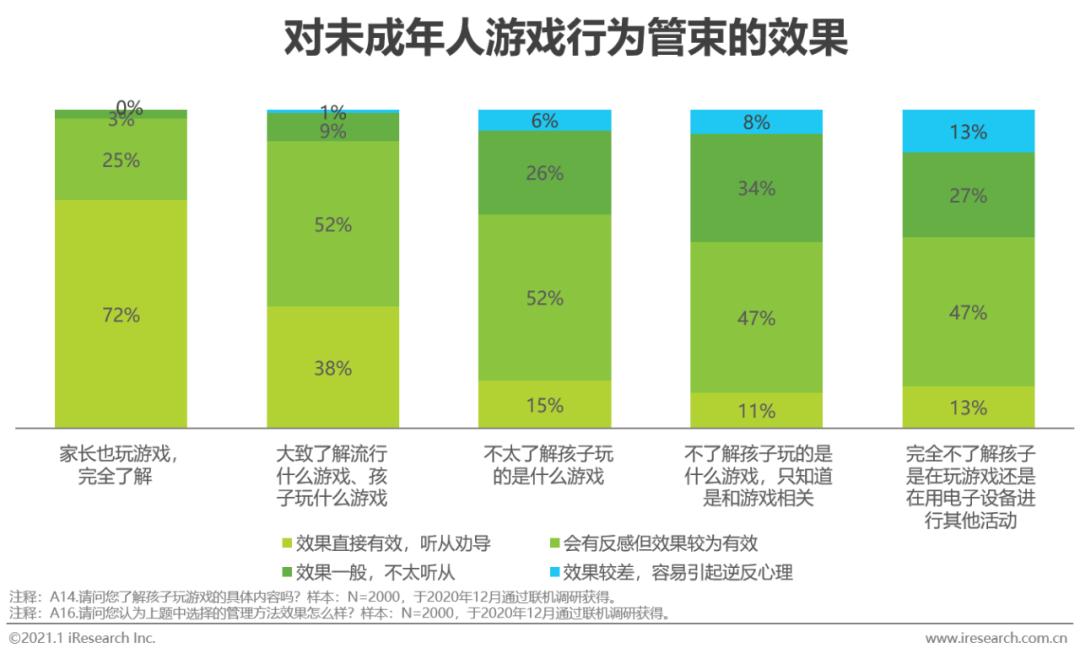

家長對未成年人游戲的管束效果

家長對未成年人游戲管束效果與家長游戲了解程度呈正相關

根據調研,管束效果與家長對游戲認知程度呈現出較強的關聯性。結合管束方法,可以發現家長對于未成年人游戲內容越了解,越傾向于使用軟性手段進行游戲的管控,就可以更切實有效控制未成年人的游戲時間。這部分家長對游戲行為相對寬,與孩子擁有共同話題,以同為游戲玩家的身份或從尊重未成年人喜好的角度出發,能夠更好地溝通合理游戲時間的重要性并與未成年人達成“共情”,起到較好的管束效果。

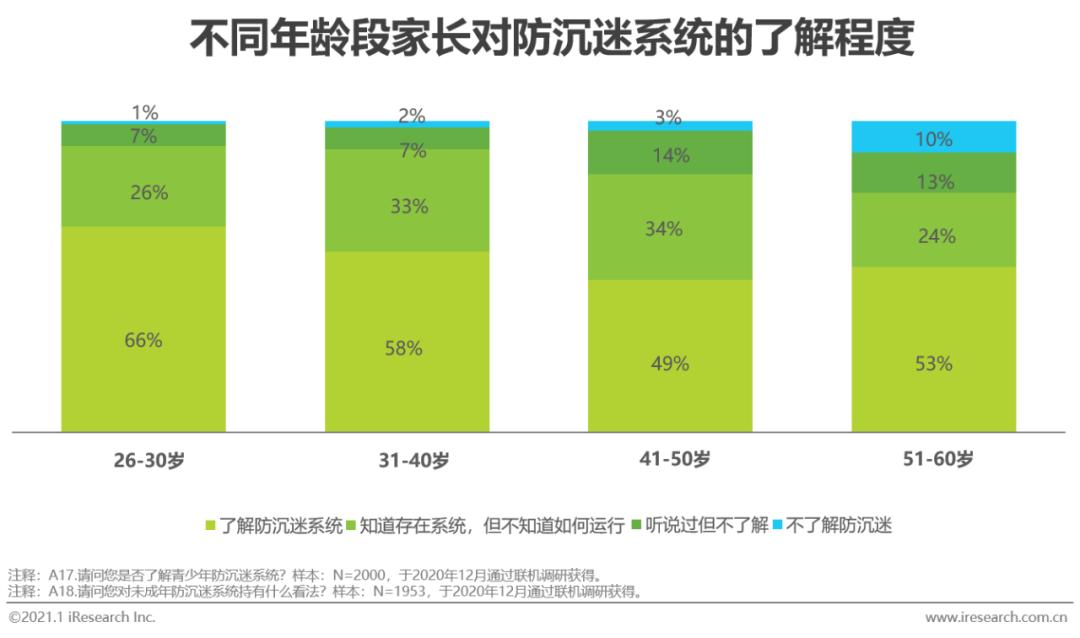

家長對防沉迷系統的了解及防沉迷效果

防沉迷系統對低年齡段未成年人起到了明顯作用

根據調研,家長普遍對防沉迷系統已有了大致了解,50歲以下家長了解比例達到約9成。家長們認為防沉迷系統對未成年人起到了保護作用,除去孩子不會觸發防沉迷的情況,對于更缺乏自制意識的4-14歲的青少年而言,防沉迷起效的比例總體接近8成。而對于15歲以上未成年人,隨著他們網絡使用技術的提升,繞過防沉迷的可能和能力也更強,防沉迷系統的有效性有所下降。

未成年人保護系統的功能

家長更認可未成年人保護系統的被動限制,而非主動功能

根據調研,家長認為防沉迷保護系統中最有價值的功能主要是各類被動限制,排名前三的選項分別是:對篩除不良信息、控制游戲時長以及保護孩子遠離不法侵害。相較被動限制,能讓家長進行主動監測的功能則不太被家長注重,協助家長監測孩子游戲時間及付費的功能位列末尾。

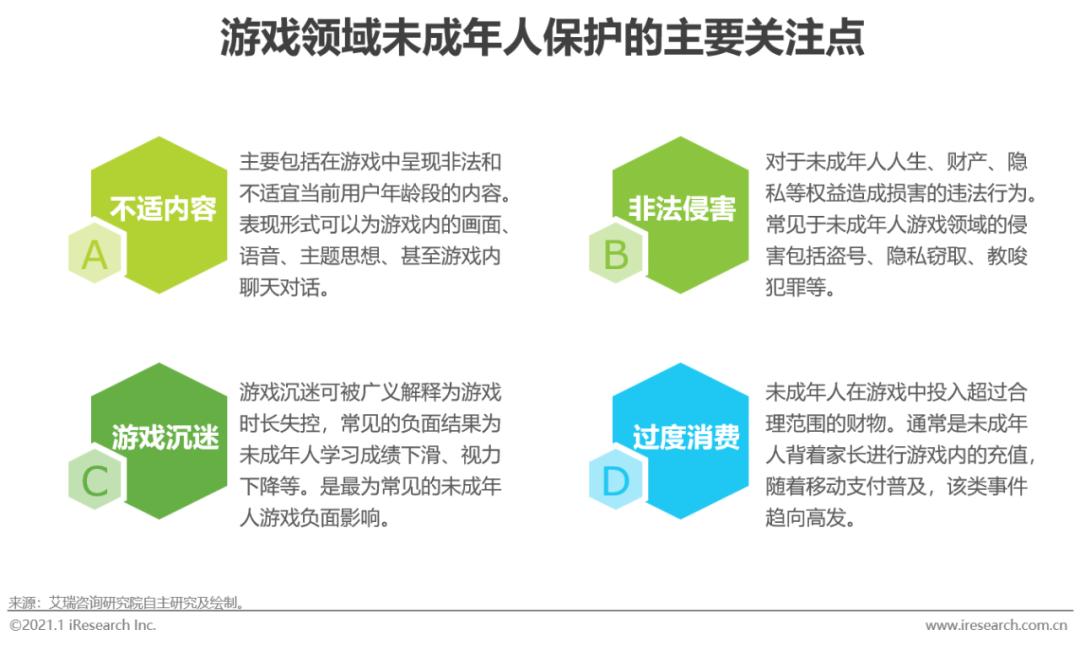

對未成年人游戲領域保護的主要關注點

主要集中于不適內容、權益侵害、沉溺游戲、過度消費

未成年人游戲行為與成人游戲行為本質沒有區別,主要出發點都是通過適度游戲進行休閑放松。然而由于部分未成年人對其行為缺乏正確的認知及足夠的自制能力,易受到游戲直接或間接的損害。依照近年來屢見于媒體報道的未成年人游戲負面事件,以及監管層及游戲企業實行各類保護措施的動向,可將游戲領域未成年人保護的主要關注歸納為以下四點:

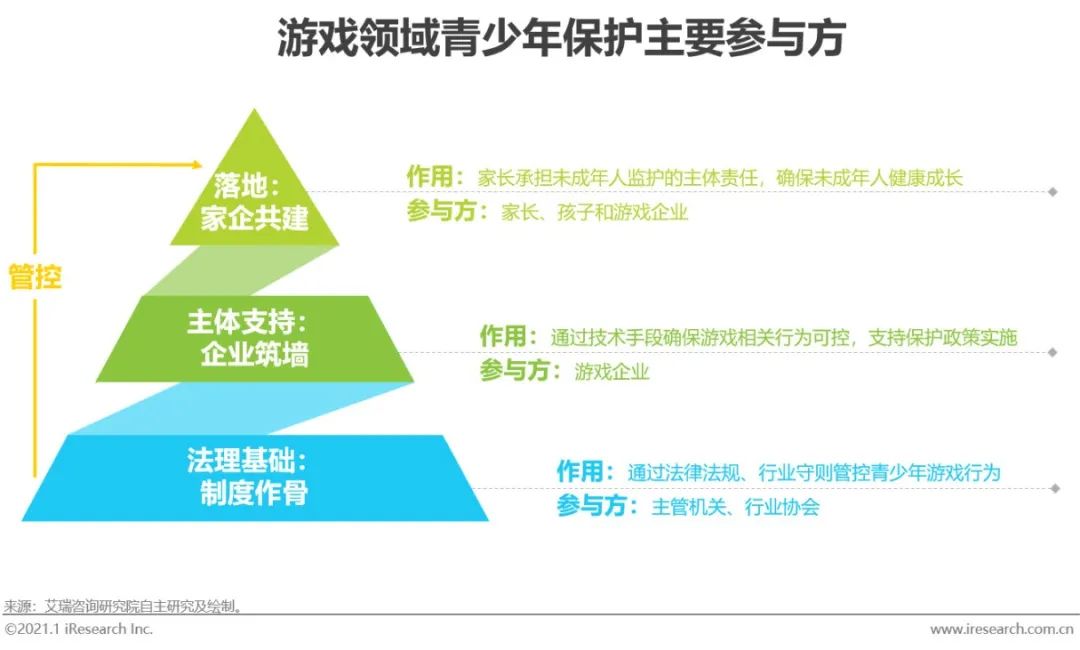

游戲領域青少年保護需要多方合力

制度作骨,企業筑墻,家企共建

游戲領域的未成年人保護主要分為三個層次:法理基礎,主體支持及應用落地;這三者分別對應了三個責任主體:政策制定者、行業參與者以及監護人責任主體。整體流程為主管部門對游戲企業提出強制或指導性規定,游戲企業依規建立起對應的控制保護制度,家長結合企業提供的技術工具管控未成年人游戲行為,三方合力起到確保未成年人健康成長的作用。

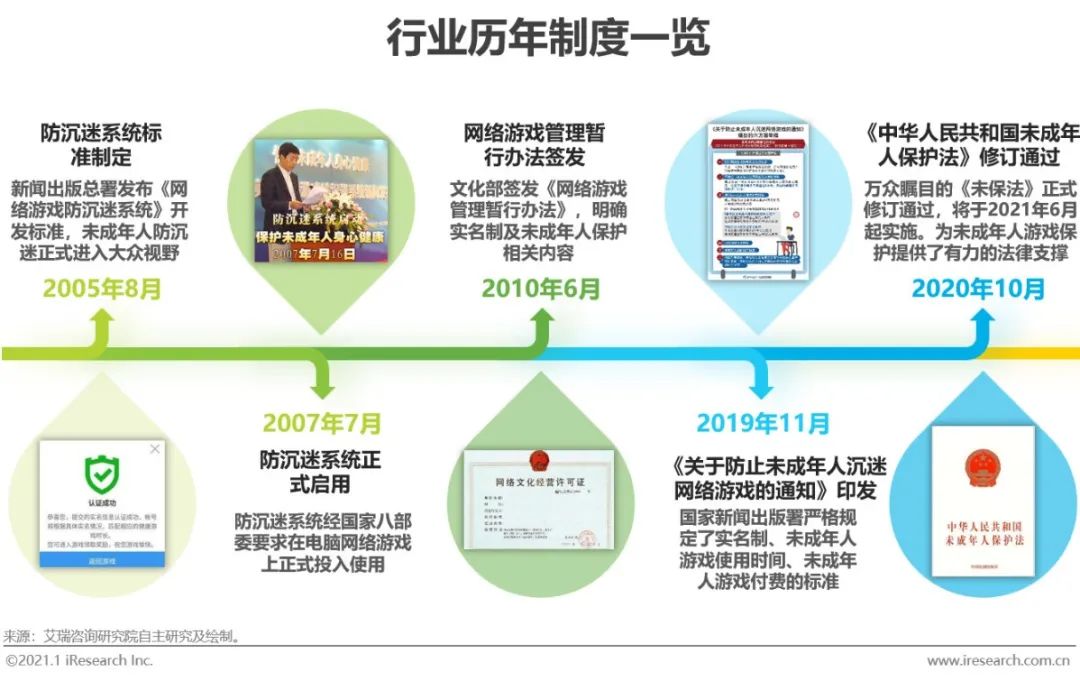

制度作骨——游戲保護政策大事記

管理層持續關注并支持未成年人游戲保護

自2005年新聞出版總署指引《網絡游戲防沉迷系統》開發起,15年間,國家各部委通力合作,為未成年人游戲保護提供了全面政策指引,也對游戲企業進行了精準的規制。隨著社會進步發展,未成年人游戲行業關注點頻繁變化,從端游時代的網吧問題到手游時代的管控困難,監管層持續有效地在政策層面保持跟進,與行業參與者一起為未成年人構筑起全方位的保護。

企業筑墻——游戲行業協會在行動

企業主動成立協會聯盟,明確行業標準

行業參與者在各主管部門牽頭下,本著切實保護未成年人、健康發展游戲產業的宗旨,主動加入如音數協游戲出版工作委員會等行業組織,積極深化落地各項國家法律法規的要求和方針。2020年12月16日,在中宣部出版局的指導下,由中國音數協團體標準化技術委員會立項,騰訊、網易、三七互娛、人民網等企業單位牽頭開展的《網絡游戲適齡提示》正式發布,為不同年齡段未成年人制定了對應的標準規定,象征我國國內針對未成年人的游戲分級標準在全行業的推動下,向前邁出了堅實的一步。新標準計劃將與身份認證、家長監護等未成年人保護政策緊密關聯,將自發的企業社會責任與現有的法律法規相結合,為適齡提示標準的應用落地提供可靠的法規支撐和技術保障。

家企共建:搭建未成年人保護體系

游戲企業自主建立全方位保護機制

自《關于防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》下發后,游戲行業的各參與者作為游戲內容直接提供者與第一參與人,自覺履行盡職義務,確保對未成年人的保護無疏漏、無死角。以行業頭部企業騰訊搭建的未成年人保護體系為例:

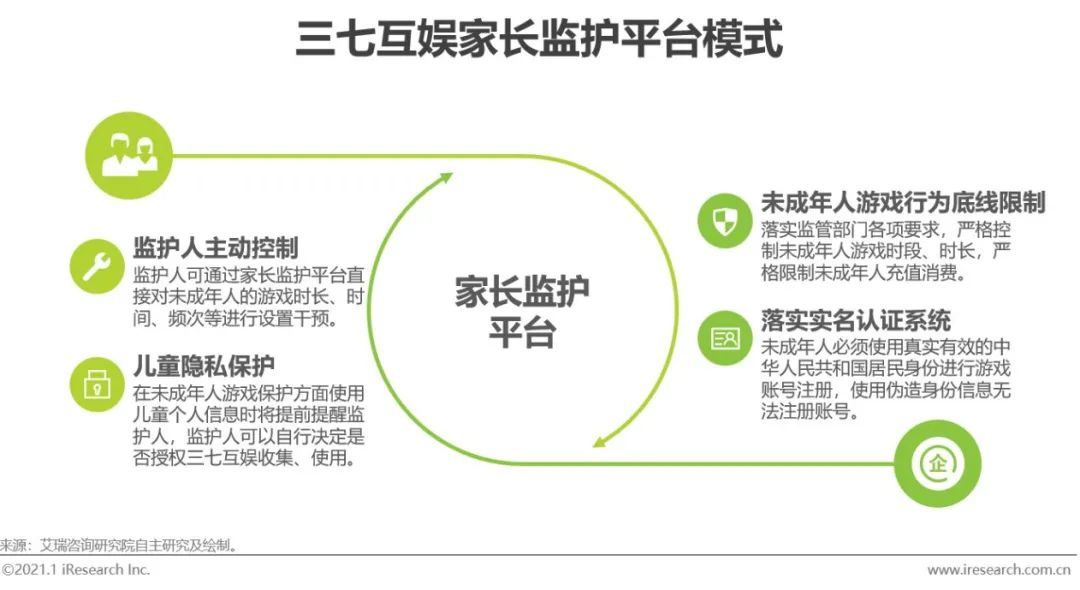

家企共建:建立家長主導的監護機制

以家長為主導構筑保護系統可以強化保護的全面性和能動性

建立未成年人保護制度應以家長為主導,這樣做的目的是在落實家長監護責任的同時,可以讓家長靈活根據未成年人各自的情況進行個性化、針對性的規制。作為行業內最早推出實名制和防沉迷系統的游戲企業之一,三七互娛建立的家長監護工程就以家長為主導,讓家長也參與到未成年人保護的過程中來,強調家企之間合作。

同時,未成年人游戲保護系統的搭建過程中不可避免地會涉及未成年人信息利用的問題。出于保護未成年人個人信息的目的,三七互娛推出了針對未成年人(兒童)的《三七互娛隱私政策(兒童適用)》,結合家長監護制度,監護人可以對兒童個人信息的可用與否進行授權,保證在落實未成年人游戲保護的同時,他們的隱私權益不受損害。

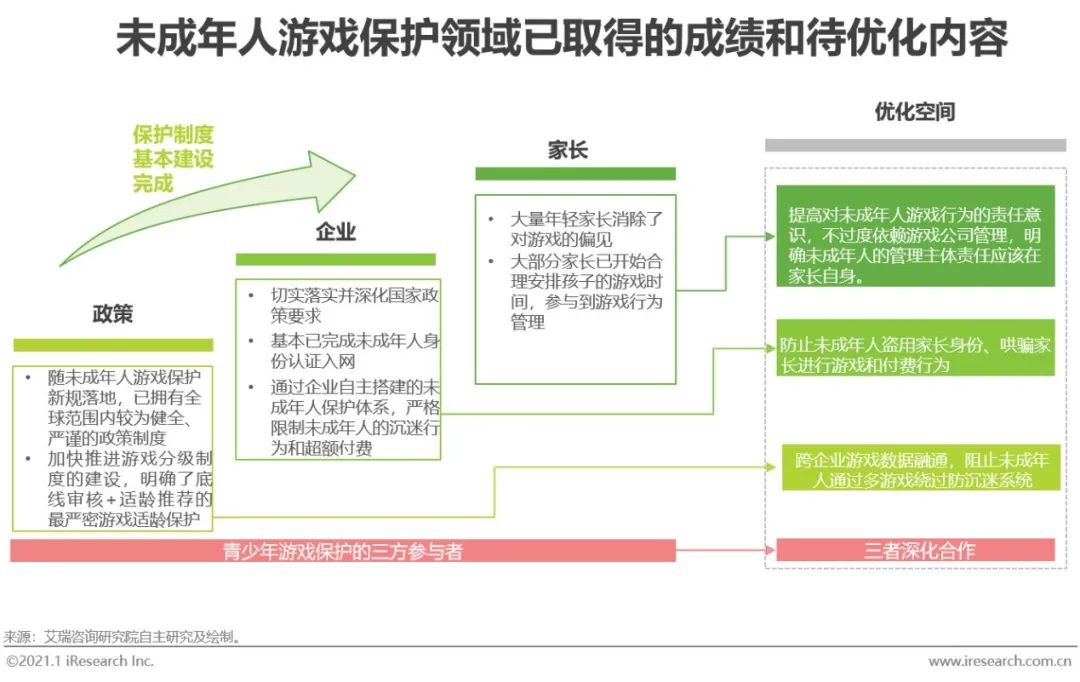

未成年人游戲領域保護的成績與不足

保護體系的整體建設上已取得了巨大進展,但存在優化空間

經過近15年的制度建設,中國未成年人游戲保護已經取得了長足的進步,在法理和實踐上都已處于國際領先的地位。這份成績與游戲企業的積極配合、自主深化是密不可分的,同時家長也開始對未成年人游戲行為產生正確的認知。總體來看,我國青少年游戲保護已見成效。然而由于行業數據不互通、家長責任意識薄弱等因素,未成年人游戲保護仍存在優化空間。

跨游戲企業防沉迷數據共通

由政府牽頭打破防沉迷數據孤島

由于不同企業間的防沉迷系統和數據并不共通,導致未成年人可以選擇同時游玩多款游戲或在多款游戲上分別付費。這也是未成年人逃避青少年保護系統的主要方式之一。由于用戶數據對于未成年人及游戲企業來說皆具有隱私性,企業間數據在當前技術上也難以實現平行互通,目前很難實現針對未成年人跨企業、多游戲行為的統籌防護。為了防止這種情況,需要由政府牽頭進行統一系統的搭建、標準數據的匯總以及最后監管行為的落實。

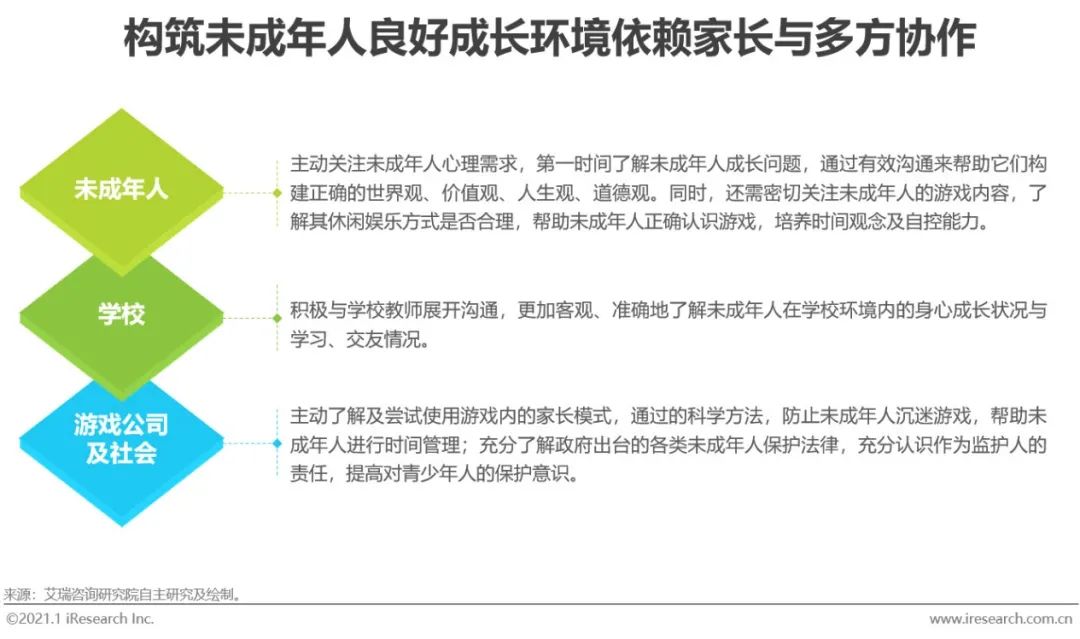

家長應全方位關注未成年人成長

多方攜手,關心不僅僅局限于游戲限制措施

作為監護人,家長承擔著關注未成年人的心理需求、幫助他們構建正確世界觀的責任。游戲行為作為未成年人需求的一部分應該合理可控,但不代表僅關注未成年人游戲行為就足以支持未成年人的健康成長。大量案例表明,未成年人游戲行為失控其實是其生活中缺乏某些其他關鍵因素,而非僅僅是限制環節的失效。家長應該從生活各個方面入手,主動關注未成年人需求,與學校保持密切溝通,同時主動了解并學習使用科學的游戲家長模式,幫助未成年人正確認識游戲活動。

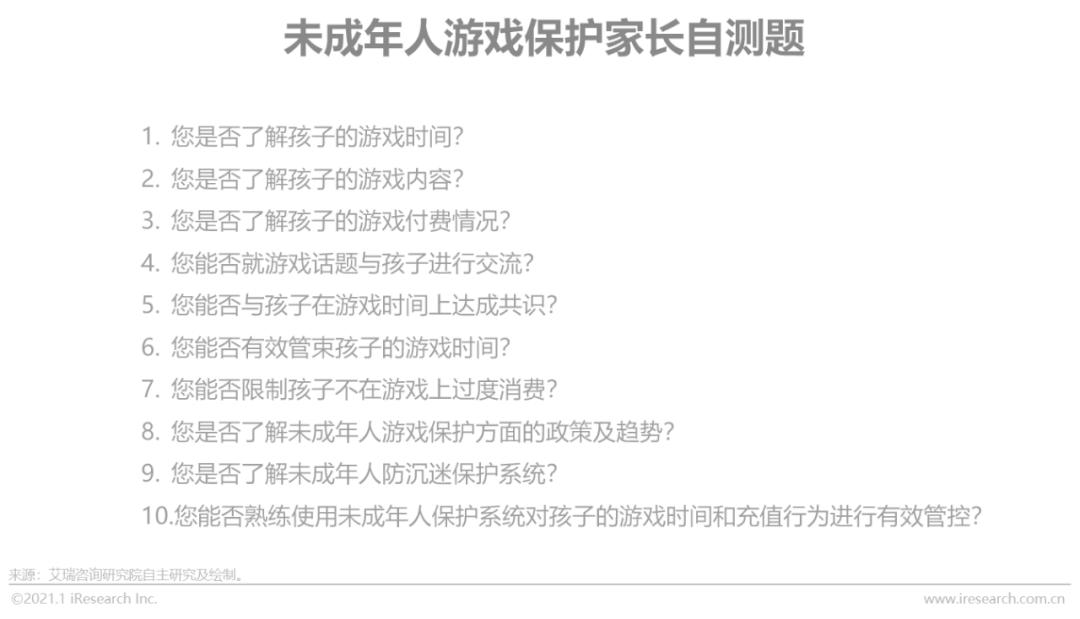

未成年人游戲保護家長自測題

家長可根據自測題判斷自身對未成年人游戲行為的把握程度,并提升其中有所欠缺的部分

根據調研結果及家長關注的內容,我們總結出十道題作為家長對未成年人游戲行為把握程度的參考,同時家長也可根據自測題查漏補缺,進一步提升未成年人游戲行為方面的保護。

原標題:《2020年中國游戲領域未成年人保護白皮書》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司